余下只有噪音

——60年代的先锋派

[美]亚历克斯·罗斯 著,郭建英 译

选自《余下只有噪音:聆听20世纪》,

广西师范大学出版社,2020年

在梅西安主导调性音乐转形的同时,欧洲的先锋派运动进入随心所欲、上下颠倒、前后混淆的时期。这是伟大的摇滚乐造反的年代,是性解放的年代,是尝试毒品、迷幻文化的年代。在一片喧闹的时代精神中,先锋派分子掀起第二次浪潮,他们拒斥前一代人对纯粹与抽象的执着。机遇、不定、图像记谱,以及其他形式的用非传统方式表记的音乐在欧洲大行其道。一些作品偏向于音乐的过去,通过引用和拼接将过去截成段落。另一些作品走出星际空间,摒弃一切系统结构的外观。各种现象涌现出来,诸如达达恶作剧、引用流行音乐、容易上口的共产主义革命歌曲再度走红(这次的起因是卡斯特罗与毛泽东)。有些作曲家的自我表现本领令人炫目,他们将先锋派在国际上兴起这一现象本身当成作品的主题。迪特·施内贝尔1961年的作品《废物 I/1》,邀请听众通过互相讲话、发出赞成或反对的噪音、咳嗽、推椅子等行为变成演出的一部分。

约翰·凯奇的影响到达了巅峰。1958年他旅行到德国,在达姆施塔特顶替布列兹出场做了一系列讲座。他的讲座让欧洲音乐永远改观,同以前再也不一样了。一切知道凯奇来历的人都知道要做好准备感受非同一般的事件;回溯到1950年,他在艺术家俱乐部发表题为《关于无的演讲》,开宗明义就说:“我在这里[1452],没有什么要说。”在其后的问答部分,凯奇决意用六个固定答案回答一切问题,引发一片混乱。六个答案之一就是“请重复一下这问题......再说一遍......再说一遍......”凯奇在达姆施塔特的讲座,某些段落是有内在联系的,但是机遇行为逐渐占了上风。到第三次讲座,他开始按照《易经》上规定的间隔点燃香烟。最后一次讲座的主体成了一长串发问,例如:“当布列兹讲他所讲的东西的时候你们同意吗?你们饿了吗?十二。你们为什么要这样(你们多少知道你们将能得到什么)?布列兹会到场吗?还是趁我没有注意他先走掉了?”

约翰·凯奇( 1912-1992)

布列兹不在场,但施托克豪森却在,而且听得很专注。这位看法超前的德国人是1954年首次接触到凯奇的,从那时起就迷上了这位美国人的各种想法,就在同时布列兹的魔力开始变弱。施托克豪森受凯奇影响的最初迹象在《时间维度》(1955—1956年)中可以找到。在那首作品中五支木管乐器每隔一段时间就打破一个共同保持的节奏,互相追逐,做出各种不同式样的渐快或渐慢。大卫·都铎是凯奇最赏识的诠释者,施托克豪森也为他写了一系列新的《钢琴曲》,特意迎合这位钢琴家的无所羁绊的风格。《第九号钢琴曲》(1954/1961年)从开始将一个极不协和、勋伯格风格的和弦重复了一百三十九次,声音逐渐减弱直至悄然无声。《第十号钢琴曲》(1954/1961年)表演的是倾泻而下的和声团块,弹奏时要用到手指、拳头,以至于小臂。《第十一号钢琴曲》(1956年)的谱面上排开十九个片段,演奏顺序由演奏者自行决定;这种做法明显是在模仿厄尔·布朗和默顿·菲尔德曼的自由形式作品。

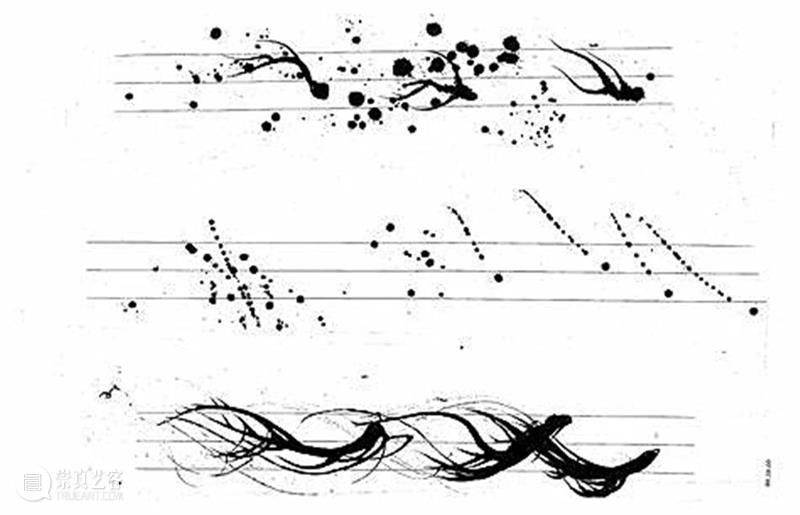

很多年轻达姆施塔特作曲家都效仿施托克豪森的做法开始追随凯奇。其中一位就是非常张扬的佛罗伦萨作曲家希尔瓦诺·布索蒂,他的图像表示记谱看上去就像是超现实主义的卡通,音符溅得到处都是,五线谱的谱线折弯,斜向扯开很远,要么就让它们绞成一团。(面对这样的含混表达,都铎的对策是戴上拳击手套砸击钢琴。)另外一位别出心裁的人物是阿根廷裔德国作曲家莫里奇奥·卡格尔,他的《字谜》(1957—1958年)拓开了声乐发声的新天地——“口吃、大颤音、用抖动的声音、带着外国口音、几乎闭住的嘴、近乎无声的、边吸气边发声,等等”,以上是这位作曲家亲自写在乐谱上的标记。

卡格尔在1960年的作品《在台上》将达姆施塔特本身当成讥讽对象,构想十分精湛。这里有的是一支器乐重奏组七零八落地给一个独角发言人作伴奏,讲话内容有关现代音乐危机,试看其中一段:“我们不可以只是无休止地议论危机,只是将问题实质的各个问题方面暴露在外,然后绕开它们,但是,我们也无法回避事实,实事求是地考虑问题,我们必须接受这样一个事实,那就是这种含混不清、无从穿透,这种在极端情况下的缺少共鸣,是这样一种情况——在其之下我们不得不得出结论那也就是基本常识从一开始就指明的:在声谱末端我们的感受力因为受到自然约束是微弱的。我现在正坐在我的房子里最小的一间居室之中。”

卡尔海因茨·施托克豪森(1928—2007)

意大利作曲家卢奇亚诺·贝里奥从1954年起每年夏天都在达姆施塔特活动。他找到了一条走出“现代音乐危机”的道路,做法就是发挥一丝怀旧成分,采用在先锋派实践中注入有悠久传统的器乐与声乐表演的策略。贝里奥得以精彩地重新构造歌唱艺术,在很大程度上要归功于他的妻子的演绎创造才能,她是美国出生的歌唱家凯茜·别尔贝利安,可以胜任从粗野的嗥叫到天使般的纯洁声调的全方位声音变化。1958年为创作电子音乐作品《主题(乔伊斯礼赞)》,贝里奥将他的妻子朗诵乔伊斯《尤利西斯》的〈塞壬〉中的一段制成录音。那段文字本身就是浮光掠影的各种意象的对位,是序列主义的文学近似。语音的原子化并没有像诺诺的音乐那样制造出危机的气氛,而是唤起喜悦、爱欲、拟歌剧的激情。节选的一段从“帆船!”二字开始(这是乔伊斯援引威尔第《奥赛罗》的第一句),到念出李斯特名字的耳语般语调结束。同年,贝里奥为长笛创作了《序列曲之一》,启动了别开生面的《序列曲》的系列创作,到这位作曲家2003年逝世为止共写成十四首。在它们中间,独奏演员们发挥新的先锋派演奏技巧,发掘各个乐器所可能做到的噪音、声调、音响、音色。贝里奥后来批评他的同行们制造虚假的两极对立,诸如“格调”与“表现”之间的对立、高超技巧与结构之间的对立、日常世界中的音乐与宇宙和谐之间的对立,等等。

到60年代初,对幕后过程的兴趣,无论是十二音体系的还是机遇引发的,都让位于重新产生的对表面现象的偏重。这一时期最受人们议论的作品,都像是不同音色和织体的气泡在升腾,是声音的意识流。泽纳基斯以他的作品《辩证转型》和《皮托普拉克塔》率先开创了“织体音乐”;一向不甘人后的施托克豪森把它叫作“实地作曲”(预示后来出现的类别“即时形式”),划归自己的创造。这位德国弄潮儿又表示出对持续不断的嗡鸣声有了领会,这倒与他对美国的兴趣有一定联系。1958年乘飞机往返美国,在飞行中他留意倾听螺旋桨引起的飞机机身的震动,后来在题为《正方》的庞大作品中重现该效果,那部作品写给四个合唱队和四支交响乐队,在他的英国助手柯尼琉斯·卡迪尤的协助下完成。

1960年施托克豪森写成了《孔塔克特》,其中乐器演奏与电子音响时而互相推挽时而合成一体。在写作过程中,这位作曲家利用当时新发现的通过颠倒磁带录音机的磁头来制作磁带环的方法。他也揭示出音调如何与间断的敲击相互联系;在《孔塔克特》中最让人有电击感的段落中,极短促的脉冲逐渐被拉长,直到它们形成了一个音高,这时钢琴上奏出一个低音E确认这一音高。最后,外界终于在1962年领教了《时段》,这是一部巨作,动用大量资源包括四支合唱队、一位女高音独唱演员、多到可以摆阵的小号与长号、一对哈蒙德和劳文瑞电子风琴,还有以一面超大的日本锣为中坚的全套打击乐。它的演奏长达两个小时,那真是先锋派飨宴之极致,是一个大呼小叫、拍手跺脚,让感官大获解放的过程。

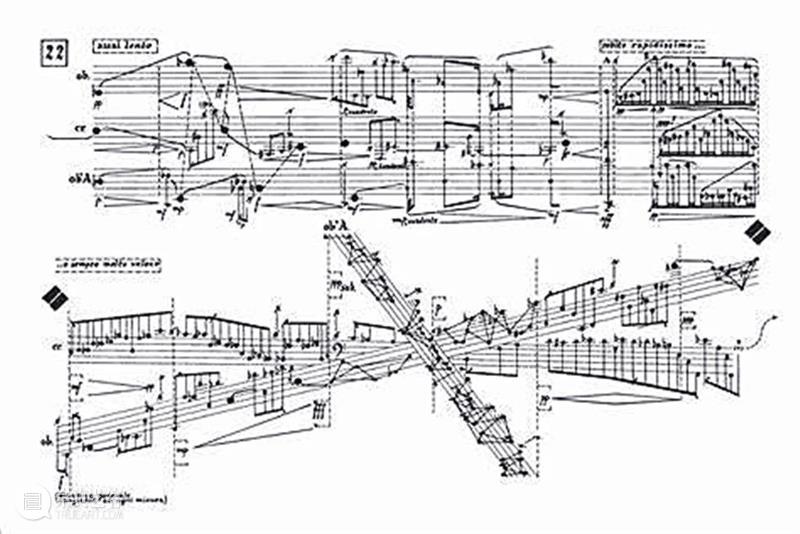

施托克豪森 电子音乐的乐谱

若干获奖的“织体音乐”范例从波兰涌现出来,自1937年卡罗尔·席曼诺夫斯基逝世以来一直很少有声音从那里传出。在战后最初年代,斯大林占据东欧实质上扼杀了创造性活动,但是在赫鲁晓夫解冻的局部自由化时期,苏联的卫星国看到在本国鼓励进步艺术活动可能带来的便利,意识到它们产生的结果可以用来达到政治目的。从1956年开始举办的华沙之秋音乐节,是华沙条约国对达姆施塔特和多瑙埃兴根的回答;西方的先锋派代表人物施托克豪森、皮埃尔·谢弗、大卫·都铎都去那里演奏,而波兰的年轻作曲家诸如克里斯托夫·潘德列茨基、亨里克·戈雷茨基、卡兹米尔兹·赛洛奇、沃伊切赫·基拉尔也积极参与。他们发展出“织体音乐”中的一支,获得自己特有的称谓“声响主义”。

政治问题时有发生。潘德列茨基创作出大胆的实验性作品《8分37秒》是一件充满了尖叫的和声团块、噼噼啪啪的连续拨弦、警报器效果的滑奏,还有其他类似泽纳基斯效果的东西。直到有人提议将它重新命名为《广岛受难者挽歌》后,它才得到官方赞许,后来又在西方获得历久不衰的成功。

波兰艺术复兴的主要人物是维托尔德·卢托斯瓦夫斯基。这是一位年纪稍长、已经成名的作曲家,在解冻时期相对自由的气氛中,欣然采纳他早已暗地从事研究的先锋派手法。1960年卢托斯瓦夫斯基在无线电广播中听到凯奇的《钢琴与乐队协奏曲》,创作狂热被激发出来。像他后来说过的,“作曲家听到的往往不是正在演奏的音乐......我们在听到一个东西的同时就在创作另一个东西”。卢托斯瓦夫斯基作出的反响是调和机遇与秩序:让半即兴的段落与严格标注要求的段落交替出现。这位作曲家说:“我可以从大乱开始,然后逐渐在乱中建立秩序。”又有一次他谈到从很高的高空俯瞰一个城市,然后逐渐下降直到街道、建筑清晰可见。卢托斯瓦夫斯基在60年代的主要作品《威尼斯游戏》《亨利·米肖的三首诗》《编织的话语》《第二交响曲》《大提琴协奏曲》,都因为极为鲜明的音乐形象、轮廓分明推进有力的铺陈而非常杰出。它们的进行经常环绕突然出现的瞬间顿悟,好像在密林中突现林中空地;为米肖谱曲的作品就是一例,在靠近结尾处,精致而清脆的升F音托住“我让我自己离去”一句唱词。《编织的话语》是写给彼得·皮尔斯的,它同时具有允许演唱者自由发挥的段落和接近有调性的抒情手法的魔力。本杰明·布里顿不是先锋派的盟友,但他以爱羡的态度将这部作品介绍给1965年的奥尔德堡音乐节。

波兰声响主义派的作品中的即兴段落——“aleatory”(偶然)是在欧洲通用的意指随机行为的词汇,反映了一种总的趋势,即强调集体的和协同的创造活动,这一趋势在60年代末大为强化。在1968年5月遍及全球的学生抗议活动中,施托克豪森开始写作《来自七天》。在这部作品的乐谱上,有写给作曲家自己的演奏组的指示,其中有“以你体内的节奏演奏震颤”,和“以宇宙的节奏演奏震颤”,等等。“欢呼电子音乐”是在罗马的美国作曲家发起的即兴发挥协同组织(成员有弗里德里克·朱斯基、理查德·泰特尔鲍姆、埃尔文·库兰、阿兰·布里安等人),他们狂热于当时刚刚问世的幕格电子合成器。施托克豪森一度的助手柯尼琉斯·卡迪尤在伦敦加入了名为AMM的团体,他们超出记谱音乐,超出先锋派,甚至超出自由演绎的爵士,进到自然产生无法分析的厚密音响的地步——噪音充斥一切使得聆听者再无法听见或想象其外的声音。卡迪尤作为一个特例走到自己的极限。1972年他批判先锋派为资产阶级奢侈品,写了一篇慷慨激昂的文章,题为《施托克豪森为帝国主义服务》,从那以后从事写作歌颂毛泽东的简单歌曲。

施托克豪森 电子音乐的乐谱

《浮士德博士》的一个中心场面,是莱韦屈恩在迷幻中与恶魔展开对话。恶魔不断变幻出各种身份,一时间他是“一个学问家,在通俗报刊上写文章谈艺术谈音乐,又是一个理论家兼评论家,自己还是一个作曲家,至少是这样在想”。顺带说这其实是曼为西奥多·阿多诺作的扭曲画像。恶魔以评论家身份给当代音乐的状况下了结论,除了勋伯格的一条道路,即遵守“决不调和的繁复的原则”之外,不存在任何其他可能性。莱韦屈恩争论说:“一个人完全可能掌握该原则,然后再度获得自由而不受非难。一个人完全可以运用已经丧失生命力的形式,只要他意识到这一点,通过这样做来让我们的竞赛更强有力。”恶魔将这种做法鄙视为“贵族式的虚无主义”。但是莱韦屈恩努力在自己的《小提琴协奏曲》中实现了这种可能性。这是一部自我意识的、讽刺意味的作品,它的轻柔几乎就是一种嘲弄。莱韦屈恩的清唱剧《形象启示录》也变得生动,因为“模仿了各种各样的音乐风格,是地狱中的平庸群氓所恣情喜爱的:仿造的法国印象派、布尔乔亚的客厅音乐、柴可夫斯基、歌舞厅音乐、玩弄切分和其他节奏把戏的爵士乐——所有这些交织在一起,互不相让的争斗已经白热化,但是同时一直受到乐队主体的制约,它一直坚持只说严肃、阴暗、艰难的语言”。

用音乐讲音乐也是20世纪音乐最早的一个组成部分,这可以追溯到理查·施特劳斯的《纳克索斯岛的阿里亚德妮》,还有斯特拉文斯基的《普契涅拉》中的新巴洛克手法。但是在60年代,戏仿与玩耍的做法开始到处泛滥。作曲家们谈论“多元音响作曲”“多重风格”“元拼接”(自然又是想法层出不穷的施托克豪森的发明)。这个时期的作品直接录用贝多芬和马勒的片段,模仿文艺复兴时期的弥撒和巴洛克时期的协奏曲,吸收爵士乐、流行歌曲和摇滚乐。东欧的作曲家们带动多元化,以它作为在传统与先锋派之间的折中立场:例如潘德列茨基,他将中世纪的奥尔加农和一些古老教堂圣咏引入到他的《圣路加受难乐》(1963—1965年)。施托克豪森写出一首长两个小时的电子音乐幻想曲《颂歌》(1966—1967年),其中全是世界各国的国歌。卡格尔为他自己导演的很难理解的电影《路德维希·凡》(1969年)所作的配乐应该称得上拼接音乐的顶峰之作。这部音乐将贝多芬钢琴奏鸣曲及其他作品的零星片段改写给一个拼凑起来的乐队,而且乐队队员似乎对他们的乐器也没有充分掌握。

拼接、引用、多风格混成等手法有效起到了揶揄布尔乔亚听众的作用,如果这样的听众层尚且存在的话。人所熟知的古典走线会突然与噪音相撞,把人拉回到当代现实。但是有时,这样的音乐也透露出对以往的有调性世界的秘而不宣的憧憬。在此之下现代欧洲作曲家得以运用有调性音乐而又无须犯下创作有调性音乐的原罪。贝里奥以他的两首最有直接魅力的作品做了巧妙妥协,它们是《民歌》(1964年)和《交响乐》(1968—1969年)。前一部作品极富想象,分解改编从法国、意大利、亚美尼亚、阿塞拜疆、美洲等地源起的传统旋律;后一部作品借用马勒的音乐重新肯定晚期浪漫主义交响曲。在《交响乐》的第三乐章,听众自始至终都听到马勒《第二交响曲》的谐谑曲在背景演奏,而从不同作曲家的作品中引用的段落不断打断马勒的进行,被引用的作曲家从巴赫到布列兹超过一百位,每一段引用都与马勒的曲谱天衣无缝地衔接起来。在如此大手笔拼接之上,是经过扬声器扩大的人声朗诵萨缪尔·贝克特的《无名的人》的片段,再加上一位朗诵者念白作曲家本人写的讽刺文字。有个地方,朗诵者以温柔的语调宣称“没有别的音乐能像室内乐那样给人带来安宁”,隐含着耻笑普通听众偏爱莫扎特、勃拉姆斯的宜人乐曲。

60年代英国的两位激进青年,彼得·马克斯韦尔·戴维斯和哈里森·伯特威斯尔采取引用与多风格混成的手法对英国音乐界的保守主义表示叛逆。他们二人的背景都是来自北部地区的劳动阶级,从来没有认同过那种“希望和光荣的国土”的情感。他们在曼彻斯特皇家音乐学院相识,那里盛行实验风气,二人决意要追上欧洲的最新进步。60年代末搬到伦敦以后,他们以勋伯格《月迷彼埃罗》的多样化演奏团为样板,成立了一个演奏团体,就命名为彼埃罗乐团。

“摇摆伦敦”的精神与欧洲先锋派一拍即合。在戴维斯的《启示与陷落》(1965—1966年)中,独唱女高音对着麦克风尖声喊出格奥尔格·特拉克尔的诗,与此同时重奏组嘲弄似的奏着雷哈尔轻歌剧中的音乐。同是这位作曲家,在《疯国王的八首歌》(1969年)中,将乔治三世国王的疯癫处理成先锋派的街头戏剧。起主要作用的声乐演员念台词就是叽里咕噜说疯话,同时感伤情调的亨德尔、维多利亚时代、爱德华时代的音乐成分被乐队演奏员拉成支离破碎。伯特威斯尔的《庞奇和朱迪》也是一样,经过加工变形的巴洛克音乐在色泽昏暗、轮廓不清、发出瘆人呻吟的器乐背景中磕磕绊绊地进行。这样硌人的音乐与布里顿的作品隔着巨大的鸿沟,这时的布里顿,虽然不是出于自己的意愿,已经成为主流社会的偶像。布里顿主持1968年《庞奇和朱迪》在奥尔德堡音乐节首演,但是演出开始一阵以后,布里顿和皮尔斯就离开导演包厢,出去找东西喝了。

卡格尔、贝里奥、戴维斯、伯特威斯尔等人的拼接作品有着一种精神焕发、桀骜不驯的气氛。与这些形成对比,德国作曲家贝尔恩德·阿洛伊斯·齐莫尔曼的同类作品就表现出备受折磨的悲剧色彩。齐莫尔曼在修道院学校中受到教育,人到成年时正值第二次世界大战开始,他从军当了炮兵,法国和俄国前线都曾经去过。1945年时,他的作曲风格仍然在很大程度上受兴德米特,中期斯特拉文斯基,甚至安东·布鲁克纳的影响。开始时,这位因为战争变得冷酷的老兵不愿意放弃多少年来被灌输在头脑中的德国国家主义意识;在日记中,他称纽伦堡审判和其他清除纳粹的行动为“政治迫害”。在同一时期他对德国前途表示出悲观:“啊!德意志,你如何落到如此地步!你的人民怎么变得一文不值,竟会自己毁灭自己......惧怕、焦虑、担心、恐怖不是都悬在我们未来的地平线上,就像落日被黑云密布所遮盖吗?‘时候晚了,日头已经平西,请你同我们住下吧。’”这段日记与《浮士德博士》中的段落有惊人相似之处,而曼的文字是同一时期在洛杉矶写成。曼笔下的叙述者操着同样的《圣经》口吻说:“和我一同儆醒......求你不要撇弃我。”

齐莫尔曼1948年前往达姆施塔特。尽管敬佩勋伯格,他起初对勒内·莱博维茨宣扬的十二音写法持观望态度,担心这样的技法会让作曲艺术变成过于智能化、过于注重技术。但是进步的诱惑终究不可抵挡。柏林艺术学院保存的这位作曲家的手稿,显示出他持续不断地将“落后”成分从作品中剔除,将符合时代性格的机制添加进去。在没有发表的《乐队协奏曲》中,竖琴被钢琴替代,增加快速变换的音型使织体变厚,新奇的打击乐加入演奏队伍,八度重叠被删除,沉重的重复音型消失了。

德国作曲家的风格在齐莫尔曼身上仍然依稀可辨,他的作品抒发着哥特式的浪漫气质,而这种东西在同时代的施托克豪森和亨兹的作品中早已经成为异物。他的歌剧《大兵》(1958—1964年)一开始的几个小节,定音鼓捶打一个单音推动着尖利和弦的堆砌,奏出勃拉姆斯《第一交响曲》的灾变式重塑。他的作品中会直接引用德国经典名曲,它们就在“严肃,阴暗,艰涩”的语汇衬托之下涌出,真能做到天衣无缝。

1969年,齐莫尔曼完成了《悼念年轻诗人的安魂曲》,这也是他一生写成的最后一部重要作品。它要求宏大且多样的配置,包括乐队、管风琴、三支合唱队、三位独唱演员、爵士小乐队,还要加上电子乐器。唱词中引用了希腊总理乔治·帕潘德里欧的语录(“民主终将制胜!”)、毛语录(“革命不是请客吃饭,不是做文章,不是绘画绣花”)、乔伊斯的《尤利西斯》,音响中交杂着坦克、战机,还有炮火的轰鸣,又穿插着瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》与梅西安《升天》的录音。这里有马雅科夫斯基的诗句(“我的歌赋予时间以力量”),还有希特勒的话音(“我率领你们返回你们的家园,你们没有忘记这里,这里也没有忘记你们!”)。在高潮到来时,扬声器高声播送各种材料的剪辑拼接,原始材料有贝多芬《第九交响曲》、披头士歌曲《嘿,朱迪》、戈培尔和斯大林的讲话、盟军轰炸机飞行员的无线对讲。女高音与男低音咏唱着《圣约翰启示录》,同时合唱队唱着圣咏《予我以和平》。所有这一切,用意似乎在于古典音乐与流行音乐互相渗透到一起,形成文化白噪音,让迫在眉睫的人为灾难变得模糊不清。所有这些听起来都像是莱韦屈恩的不可调和的音响之间在做“殊死搏斗”,而在中段的《第九交响曲》正是被莱韦屈恩“收回”的东西。

齐莫尔曼对音乐前途的绝望也是他对个人前途的绝望。1970年8月10日,他死于自杀。

注 释

略。

相关文章

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享