秦人的乐舞喜好——秦音乐文物漫谈

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

点击下方名片懂茶道|订阅我们

点击下方名片懂茶道|订阅我们

作者简介

田 静,秦始皇帝陵博物院副院长、研究员。从事秦汉史、博物馆学研究和书刊编辑工作。现任中国秦汉史研究会常务理事、陕西省社科联常委、西安市社科联常委、陕西省秦俑学研究会会长、西北大学文物与博物馆学硕士生导师。古人把礼和乐放在十分重要的位置上,即《礼记·乐记》所说“礼乐刑政,其极一也。” 说明礼和乐是不可分的。四十年来,考古人员在秦人集中活动的区域宝鸡、凤翔、临潼等地,均发现有音乐文物,反映了秦人的乐舞喜好。1978年,考古工作者在陕西省宝鸡市太公庙发现秦公钟、秦公镈,1986年,在陕西省凤翔县雍城秦公一号大墓发现多件组石磬,1976年和1999年,在秦始皇陵园发现乐府钟、乐舞百戏俑,说明秦人的喜好乐舞由来已久。

一、乐府与乐府钟

乐府是皇家庆典和祭祀时管音乐的官署。在秦始皇陵也有乐府官署,负责祭陵的歌舞事宜。古人祭祀祖先,就是人类早期的祖先崇拜,也是对有亲缘关系的亲人魂魄的崇拜。这种祭祀有日祭、月祭、时祭。在祭祀中必然要上食上酒,因此便有飤官官署及制酒官署。祭祀的地方是庙,是寝殿、便殿。庙在京师,寝殿、便殿在陵园中。祭祀时一般要奏乐。据说夔始作乐。秦国地处西北,早期的乐器很简单,不过击筑、扣缶而已。秦、赵渑池之会,秦昭王在饮酒时请赵王鼓瑟,并令史官记录:某月某日,秦、赵会于渑池,赵王为秦王鼓瑟。蔺相如看到自己的国王受辱,便以死相逼,让秦王扣缶,也记录在案。扣缶实际上是敲瓦盆,可见当时的秦乐并不发达。

秦国强大起来后,东方各国的音乐逐渐传入咸阳,乐器种类增多,有了筝、铜栗、箫、篪、琵琶等。庙堂之乐,钟、罄不可缺少。凤翔秦公一号大墓出土有石罄多枚。因为有了钟、罄,乐声便典雅肃穆。据说秦始皇曾铸钟4枚,重12万斤,合今30多吨。这些钟目前还未发现,也许有些夸张,但秦陵除了发现军中指挥用的钟、鼓外,还发现有乐府钟。该钟因在钟钮一侧刻有小篆字体“乐府”二字而得名。乐府是秦代的音乐官署,属少府管辖,有乐府令、丞。后人因为没有实物证明,经常认为乐府产生于汉代。乐府钟从实物上第一次证明,乐府的最早建立是秦代。从乐府钟可知,在秦陵封土西北方向,曾仿秦咸阳都城的设置,建有乐府官署,有各种祭祀用的礼乐,同时还有一批乐人。每逢祭祀之日,乐人奏起礼乐,钟、罄齐鸣,百官同祭,盛况可观。这种歌舞为时不长,仅两年余,项羽到了骊山,便一把火烧毁了昔日歌舞地,尘灰也掩埋了乐府钟。秦乐府钟是国宝级文物, 1976年发现于秦始皇帝陵区,后入藏陕西省历史博物馆,1986年不幸被盗,辗转诸国。1996年在香港发现,案件告破。此钟终归秦始皇帝陵博物院。乐府钟系青铜所铸,带鼻钮,通高13.3厘米,两铣间7.2厘米,鼓间5.8厘米,舞广6×4.8厘米。钟的钲部和鼓部为错金蟠纹,篆间及钟带为错金流云纹,钟带为错银流云纹,花纹细密而清晰,豪华典雅。钟的内壁有调音带4条。经音乐家呂骥测音,属于标准的定音钟,宫声C调,里面有四个调音带,调音定音的。钟上面的“乐府”两个字证实了秦代就有了乐府。这在学术上是有跨时代意义的。钟外面是错金错银的花纹,极其精美。其实,秦陵附近农民也发现过铜钟,但他们都不认识,当作破烂卖,直到现在他们还有一个民谣说“袁家沟的人真闷怂,误把金钟当铜铃”,闷怂是陕西当地方言,意即这个人是傻瓜。

二、秦公钟、秦公镈与秦景公石磬

1978年,在宝鸡市陈仓区太公庙村发现了八件青铜器乐器,这些乐器应该是某一位秦公的陪葬器物。乐器是“吉、凶、军、宾、嘉”等礼仪场合用于演奏的器物,通过礼乐文化展现优雅高贵的生活场景。

秦公钟系春秋时秦器,高75.1厘米、甬高53厘米,重62.5公斤。秦公钟和秦公镈上均有铭文,内容相同。铭文“秦公”是指秦武公,铭文记述了秦先祖襄公被周王“赏宅受国”之事,以及文公、静公、宪公三代秦君治国兴邦的业绩,表示自己要继续虔诚祭祀祖先和上天,以求得福祉。秦公钟、镈上的铭文记载了秦人早期历史,为寻找秦都平阳提供了重要线索。秦从礼县大堡子山开始,秦国贵族就用大量器物殉葬,这既是财富的体现,也是权力的象征。秦景公一号大墓向世人展示了秦景公在另一世界的地位与奢华。

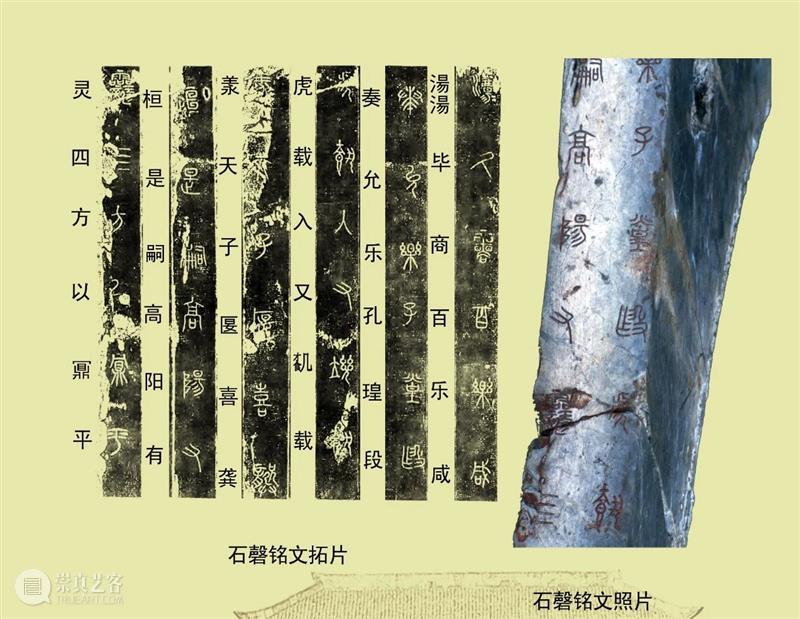

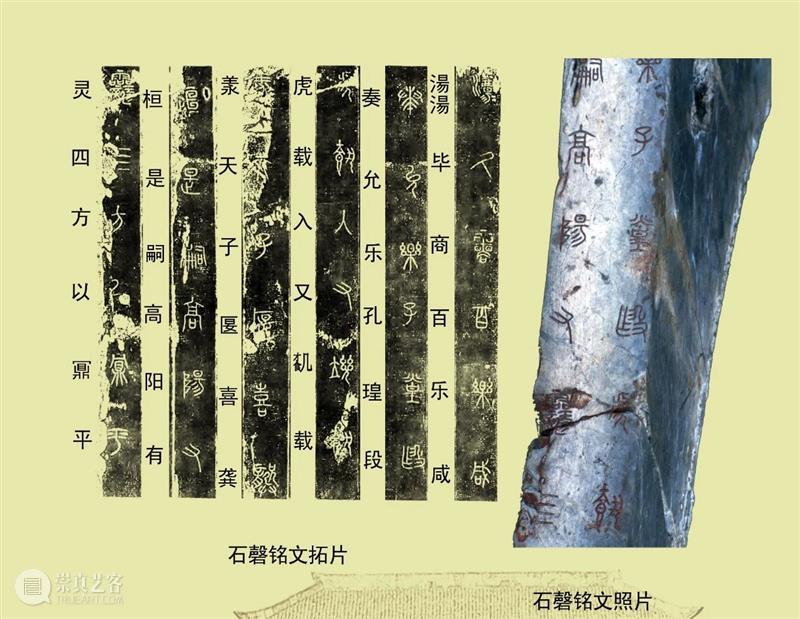

1976年,考古人员在陕西凤翔县南指挥村发现一个巨大的中字形贵族墓葬,大墓由东西墓道、墓室、椁室组成,全长300米,墓深24米,总面积5334平方米,虽然墓中很多珍贵器物被盗掘,但仍出土了3000余件金器、玉器、铁器、石器的骨器,其中刻有大量文字的石磬,证明大墓主人是秦景公。秦景公一号大墓采用最高等级的葬具“黄肠题凑”,墓内共出土石磬30多块,大多残缺不全。秦景公石磬,通长29.5厘米、股博10.8厘米、鼓博8.5厘米、孔径1.6厘米,重1.3千克。从铭文分析,该石磬是秦景公即位时举行冠礼、祭祀宗庙所用的乐器。磬铭记载了景公即位时的庆典盛况。

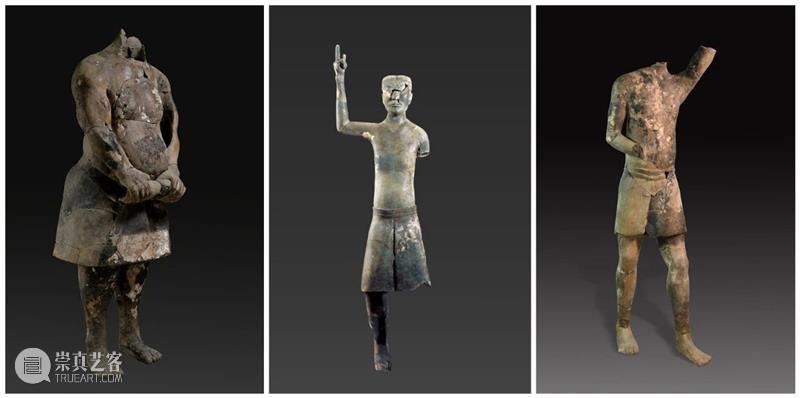

三、秦宫廷艺人

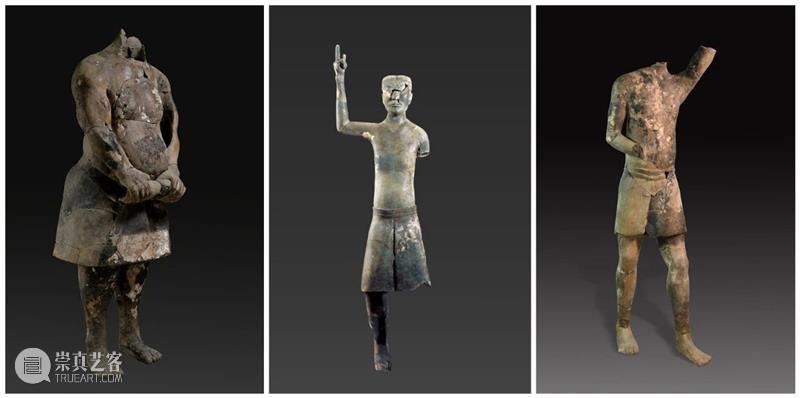

1999年,在秦始皇帝陵东南方向的内城之间,发现了一个大型的陪葬坑。试掘出土了一批非常罕见的陶俑。他们大多数上身赤裸,只穿彩色小短裙,手势姿态各不相同。根据文献的记载与陶俑生动的形象推测,他们很可能是为宫廷表演举鼎、持杆、摔跤等娱乐活动的百戏艺人,是供帝王休闲娱乐时表演舞蹈杂技的百戏俑。同出的还有无盖一尊大铜鼎。从出土陶俑及铜鼎来看,它生动地反映了秦代娱乐文化的一部分。

所谓百戏,是指古代的散乐杂技,包括扛鼎、角力、俳优等,这些娱乐活动兴起于春秋战国,盛行于秦汉,包括各种杂技、幻术、戏剧、乐舞等。据记载,秦始皇收六国乐舞于都城咸阳,于是咸阳就成为一个文化交流中心。秦咸阳宫出土的壁画中如实反映了宫廷宴会上百戏表演的节目,其中有一幅表现的就是缘竿之戏。壁画出土于秦都咸阳第三号宫殿遗址,在东壁第五间下半部的画面上。所谓缘竿之戏,就是爬竹竿。秦宫廷中一定会经常表演这类杂技节目,所以,秦始皇才会在死后把这种娱乐项目照搬到陵墓中,供其在阴间继续欣赏。百戏俑上身赤裸,下着彩色短裙,肌肉饱满,孔武有力。有的作扛鼎状,有的作持杆状,有的作摔跤状,透出一股股勇者、健者的强烈生命气息。推测他们可能是为宫廷提供娱乐表演的百戏俑。从已修复的6件百戏俑看,俑的类型有扛鼎俑、寻橦(高竿的竿技)俑、旋盘(杂技中的转碟)俑、角抵(角力)俑及轻工技巧型俑等。在修复百戏俑的过程中,文物工作者发现两件身着上衣的泡钉俑,衣服上有排列有序的圆泡,同时还带有精美的纹饰。他们有可能是表演团队中的核心人物或者领导者。其中一位大力士右臂上举,挺胸鼓腹,双腿分张,给人以千钧难撼的感觉。从他全身紧绷的肌肉可以看出,他的右手正在托举着重物。根据俑坑中出土的一件青铜大鼎推测,他举的很可能就是鼎。在古代,“力能扛鼎”是对一个男子力与美的最高赞誉。

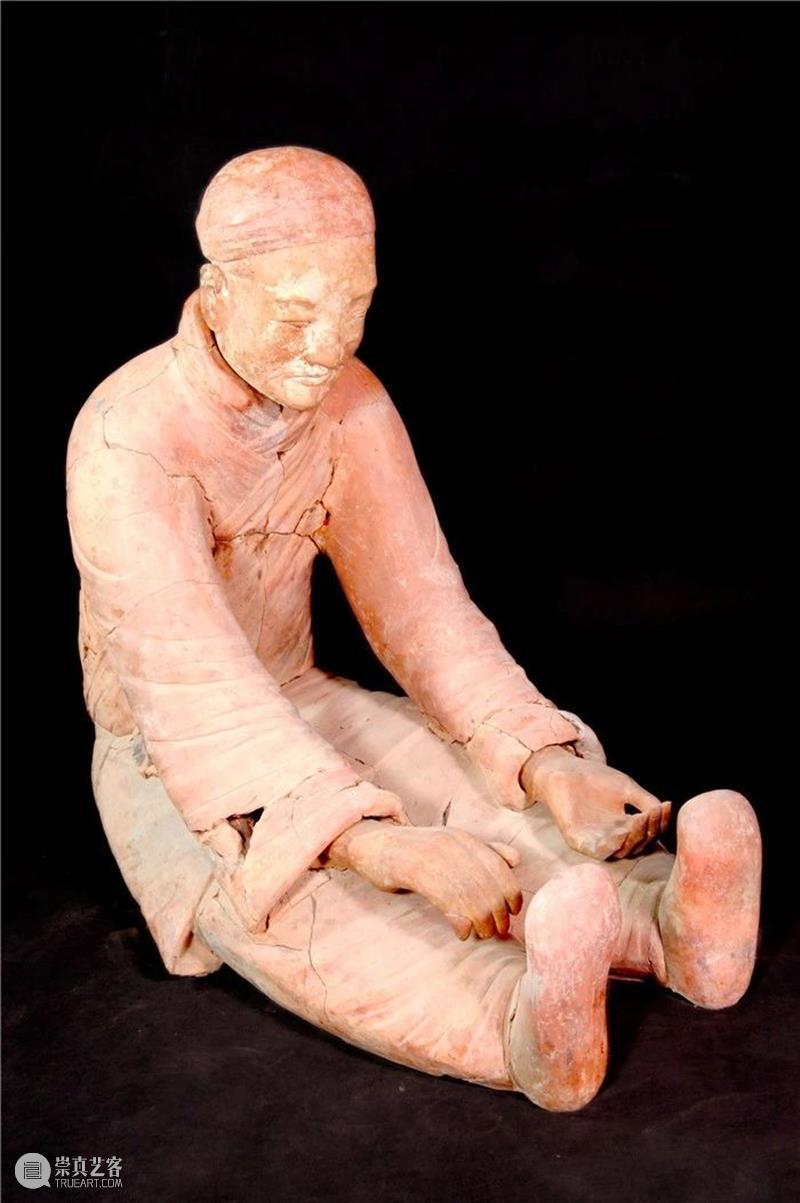

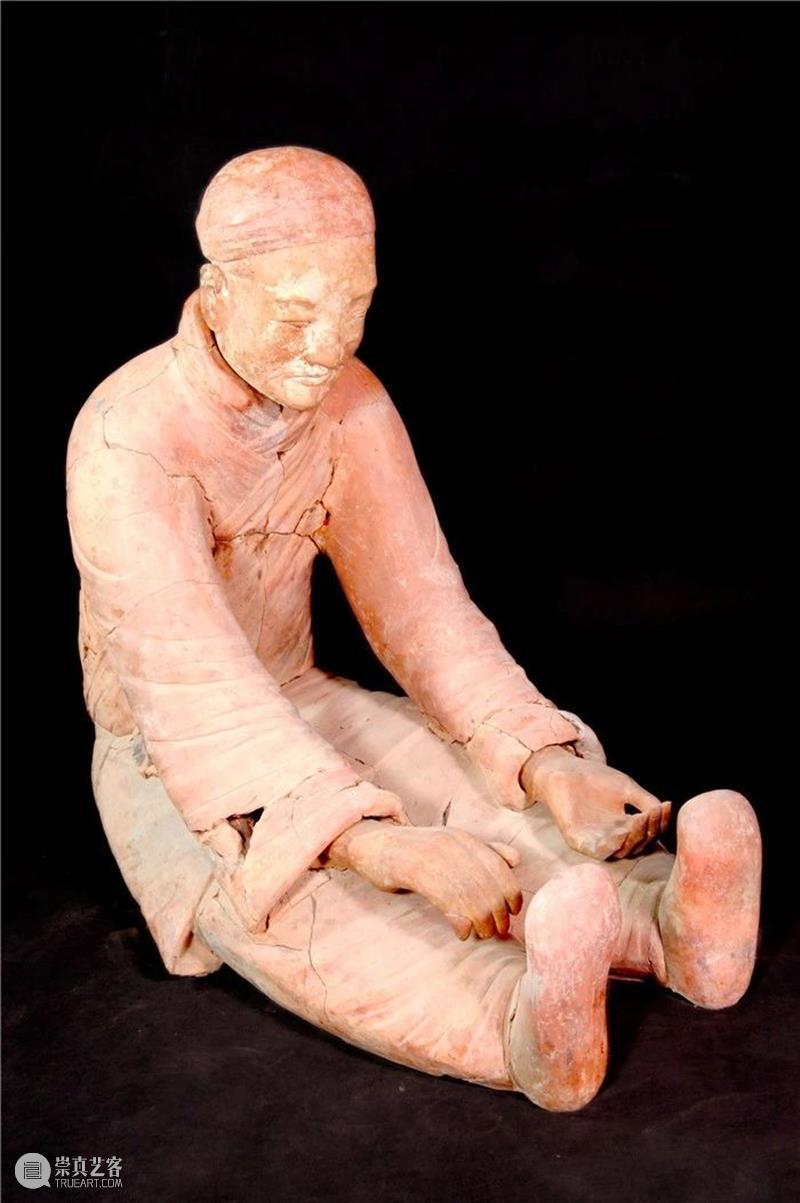

2000年,在秦始皇陵东北5里的陈王村发现一个平面为“F”形的陪葬坑,坑内出土多件青铜禽类文物,初步命名为水禽坑。坑内出土的青铜禽类文物大小不一,动作姿态也不同,经修复知有天鹅14只,鹤1只,鸿雁16只。坑内还出土陶俑15尊。从已修复完成的两尊看,一尊呈箕踞坐姿,即直身坐下,双腿向前平伸,上身前倾,双手自然放在双腿上,左手微握,掌心向上;右手半握,掌心向下。从迹象观察,该俑左手应持一长形东西,似乎是乐器类物品,右手向下拨动乐器上的弦索,似在演奏乐器。他头戴布帻,身穿长襦,下着长裤,腰间系革带,右腰处悬挂着长方形的扁囊,头部微微下垂,神态十分专注。另一尊跽坐姿态的陶俑,左臂自然下垂,双膝跪地,左膝前伸,右臂微曲上举,拇指平伸,其余四指半握。这尊俑的装束与前件一样,目光下视,面部表情宁静祥和。

相传在秦穆公时期,萧史善吹箫,天鹅闻箫声便自动飞来,并随着箫声列队起舞。秦以前就尝试着用音乐去训练动物尤其是禽类。7号陪葬坑可能是用音乐形式模仿宫廷里的一些场所或一个机构。水禽坑的功能与太液池等功能一样,既能玩乐,又能祈神。秦始皇统一六国后,听说东海有蓬莱、方丈、瀛洲三神山,于是派人赴东海求长生不死药。秦陵水禽坑,就是为了祈福、祈寿、求祥瑞。这里有仙鹤、天鹅等瑞鸟,还有乐人奏仙乐、唱仙歌,真是其乐融融。缥缈的仙界高居天宇,不灭的灵魂周游其中。2000年前的天国梦想,永远凝固在这里。--------------------------

点击上方名片关注我们

主页右上角设置加星标,就不会漏掉任何一篇文章

请右上点【···】分享!看完请在右下角 点个赞。

点个赞。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

点击下方名片懂茶道|订阅我们

点击下方名片懂茶道|订阅我们

点个赞。

点个赞。

分享

分享