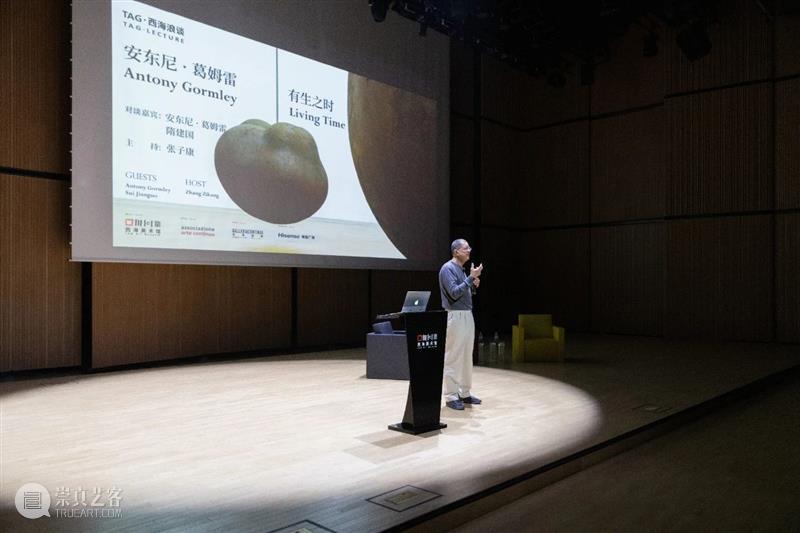

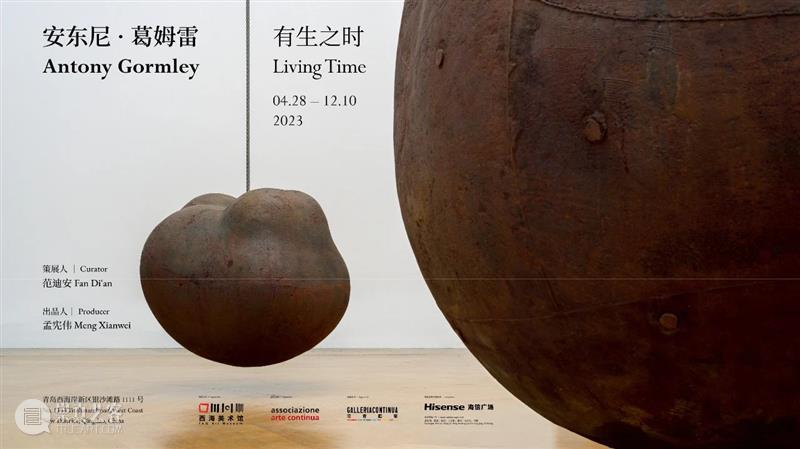

2023年4月28日,安东尼·葛姆雷大型个展“有生之时”(Living Time)在TAG·西海美术馆开幕。

该展览是迄今为止安东尼·葛姆雷在亚洲最为全面的创作呈现,并打破了传统回顾型展览的时间线索,以网格的空间脉络将作品嵌入其中。观者徜徉其中,自行建立与作品之间的联系——矗立在空间中的人像雕塑,与自然及空间形成了巨大的“场”,彼此独立又相互依存,诠释着雕塑超越自身、融于世界的关系。

安东尼·葛姆雷

在“有生之时”首期西海浪谈的演讲

我认为有必要来聊聊一些展出作品的创作背景。对我来说,最大的问题是:艺术中最重要的主题是什么?我尝试让本场展览与当下相关联:审视当下的我们,即你和我、中国和世界。展览作品讲述了两个世界、生命的两面,而艺术只与一个主题相关,即生命。

生命需要各种元素,依靠万物滋养,包括我们脚下的星球、天上的大气、呼吸的空气、饮用的水和入口的食物。因此,展览一方面以有机体为主题,即那些不依赖人类就自我成长的生命。当然,人类也在成长,这其中有个重要的思考:人类的创造力必须要放到整个创造力的背景之下来看——我们身处充满新生的环境,虽然渺小却日益重要。

展览的另一个主题是关于我们创造的系统。我们塑造了世界,发明了语言。舌头曾主要用来吞咽食物,现在则用于语言表达。说话时,我们用语言表述经验。依赖着可以解释一切的体系,比如语言与科技,我们创造了一个有着自己运行规则的世界。世界由不同的系统累积而成,这便是展览想要表达的另一半主题。所以,五号厅展现了有机体,而四号厅则展现了建设性。

对我而言,雕塑作品必须与其陈列空间相辅相成。五号展厅为明亮透明的立方体结构,光线洒满了四周,只有天花板不能透光;而四号展厅的四面则为封闭结构,光线只从顶部射入,光线条件的变化与当下同步。

美术馆靠近海边,今早起了海雾,中午雾气便渐渐消散。这些大气的变化也反映到了建筑之中,结构、墙面和天花板都在反光,非常特别。我想借助这一切去表达:这是清晨,这是午后…昨天在咖啡厅时,可以看到光反射到水面后,立即又反射到咖啡馆外的天花顶部。这种大气与建筑内部的光影变幻出自西海美术馆建筑师让·努维 (Jean Nouvel) 之手,也正是我想实现的效果。

而当夜幕降临后,展览的呈现效果又截然不同。这时我们依赖人造灯光,但我并不喜欢这种光线。它一成不变,世界也因此沉寂,而静止的雕塑则使我们更加敏锐地觉察到环境变化。

现在说说四号展厅,我之前没有这样做过这种呈现方式的原因,是因为部分作品已有40余年创作历史,每一件都有了自己的个性,这样做太残酷,但我觉得在这里却很合适。

我将35件作品竖直对齐摆放成7列,每列5件,每件作品间的距离有限,仅够人参观通过,这种冷酷的摆放阵型旨在带来与之相反的效果。为什么这么说呢?因为这些作品并不模板化,即使被摆放得整齐划一,每一件作品都各有不同。一些站着,一些躺着,而一些又蹲着。观展者可在其中随意决定参观路线,并产生自己的作品解读。

下面我要谈谈作品的意义,你我的作品都一样,其含义产生在被人看见的那一刻。不是我在表达作品意义,而是你在感受作品意义。所以这些作品本身不具有确定意义。紧接着我会讲讲它们的创作过程,但作品本身的含义只针对你而存在,这也是它们的价值。也就是说展览在每位观展者眼中都独一无二。

如果在参观完两间展厅、仔细观察过每件作品之后,你没有任何感想,也没有任何共鸣、感觉或思考,那么整场展览就彻底失败了。所以每件雕塑作品,即使身体姿势相同,也在以不同的方式提问:整个空间中,人的空间是什么?

从创作角度来说,我以自己的身体为基础进行创作仅仅是因为实用,因为身体恰好是这物质世界中寄居我心灵的一隅,让我能零距离地从感觉中创作,而不是从旁观者的角度出发。

我想告诉大家我的整个创作过程。在我职业生涯初期,准确来说不是“职业生涯”,而是生命,我用这条命来创作艺术。

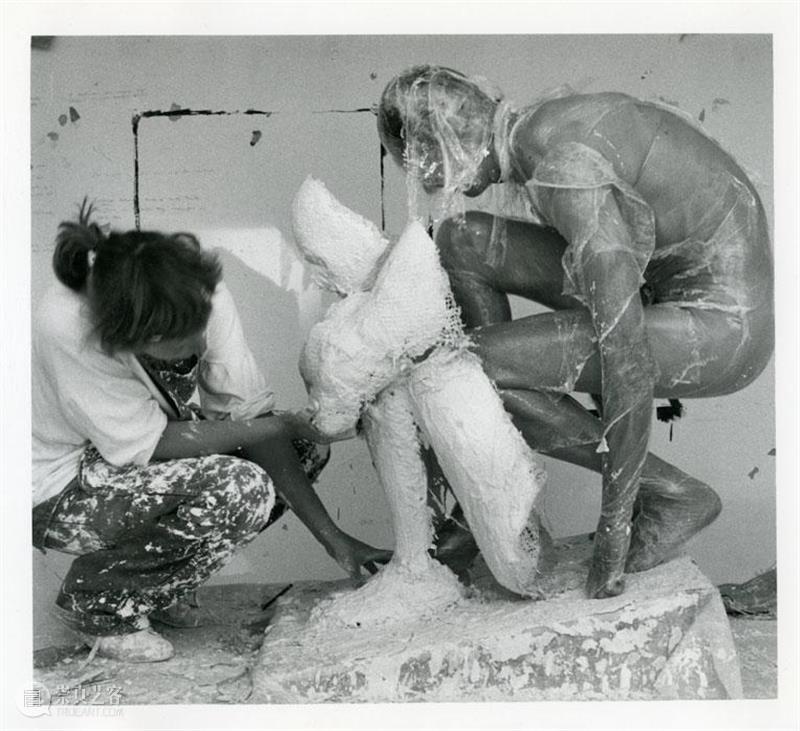

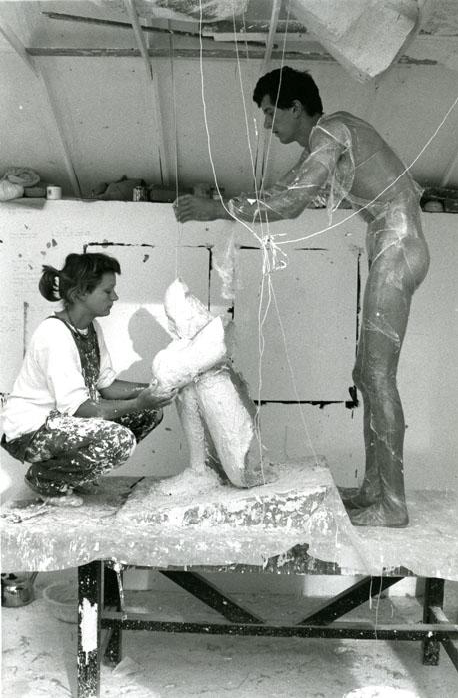

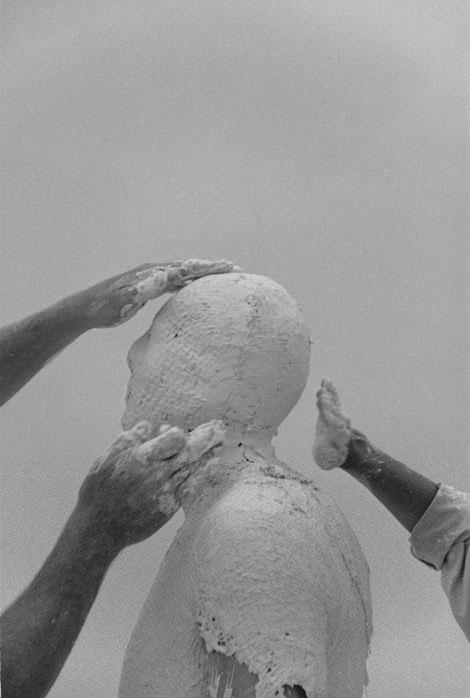

在我艺术创作初期,大多数的作品都是由我的爱妻帮我倒模,她就是维肯·帕森斯(Vicken Parsons),也是名艺术家。很遗憾,她今天没能到现场,但在我从事雕塑创作的头20、25年,她确实做了许多前期工作。

这是我正在为作品《身体》(Body) 的中心部分塑模,也就是悬挂于五号展厅体积较大的那件。这是石膏干了之后的样子。当时,石膏和网格布覆盖着我全身,定型要等大概一个小时,然后我才能脱模。

我正从时间或生物时间中抽取一段有生之时,一段人类的有生之时,再转移到化学时间,或者恒星时,也就是星球时。从一开始,我的兴趣点就在于如何积极地利用雕塑内在的静止和沉默,相当于在质疑雕塑以定格动态为主的整个历史。想想贝尼尼(Bernini) 的《大卫》或古希腊时期的《拉奥孔》等著名雕塑作品,都是以青铜或大理石来定格戏剧性的动作瞬间。但我认为用固体材料定格三维瞬间的做法可以有所改变,我想让雕塑从静态中展现出积极的一面。

安东尼·葛姆雷

©艺术家

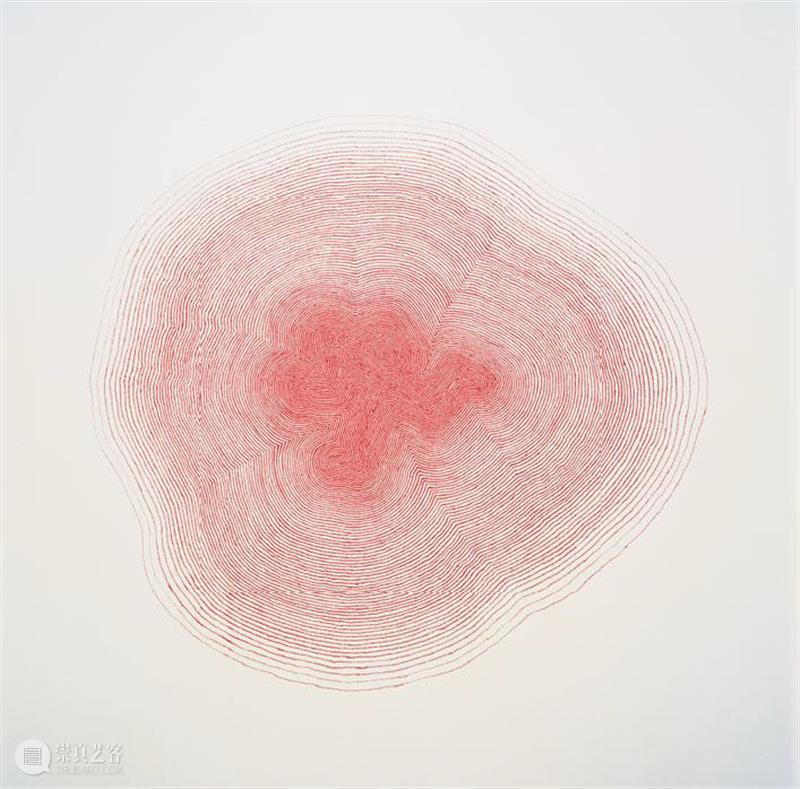

这幅画创作于我首次公开展出作品之时,当时是在1980年的米兰三年展上,它描绘了男子奔跑时的轮廓。我将这种轮廓或皮肤描了一遍又一遍,直到动态轮廓变成了鸡蛋状的椭圆,随后再将这种静态的运动以雕塑形式展现出来。这就是大家看到的那个模具扩张后的样子;扩张部分相当于图中身体外的多层皮肤。

我为什么这么做?扩张部分背后的想法是什么?可以部分理解为身体能量场的具象化。我们生活在过度关注外表的时代。昨晚大家都想自拍,因为我们通常只能看到别人的模样,这也是为什么我们需要提醒自己我们在别人眼中的模样。

对着你们说话时,你们的脸属于我,我的脸属于你们。我们总是身处双眼的背后。我们感受如何?我们称之为生命的感觉气泡究竟感受如何?

可以说这整个创作过程很疯狂,但我想借这些作品来思考生命、空间,思考空气从体外进入体内、呼出又再吸入的循环。有人说我们必须保护自己,每个人在某种意义上都是一个独立的国家,有着必须守护、装点和展示的边界。以这样的想法来定义人非常有局限性。我们应是我们与其他主体、空间、位置关系的总和。

我想展示一部分创作过程,这是另一件作品"Still Leaping"。一开始是一个身体模具,然后我加入扩张部分。底层最大的扩张部分有80厘米,扩张的四肢部分有左肘、双手和双脚。之后我将这些部分连接在一起,用网格布绷带来制作作品表面,这就是表面。这件作品目前收藏于荷兰,可以在底部看到闭合表面时的收尾过程。

创作这些作品时,我会做两件事:一件是创造运动中身体散发的能量场,再定格住,将其变成一件物体。第二件是制作可容纳空间和黑暗的罩子(就像身体外壳)。身体黑暗空间是什么样子?我常常回到这样一个地方,因为那里对我很重要。小时候,我总被带去睡午觉,而五岁的我并不想睡,却不得不静躺半小时。我就这样闭着双眼,意识到自己身处某处。那个特别的空间对我有着深深的影响。

现在让我们一起来感受下:闭上双眼。你在哪里?让我们就身处那个空间。我将其称为身体黑暗空间:这里空无一物,没有边界,无限延伸。是个绝佳的去处。身体黑暗空间是生命之地、生命之源,而非生命的对立面,是所有生命来源的能量场。我想从“扩张系列”(Expansion Works) 作品中表达的正是这一点。

系列中两件作品悬挂于空中,另外两件则挨着地面。这些作品都在英国北部铸造厂的地坑中通过树脂砂工艺制作而成,算是个巨大的工程。

下面,我为大家展示下《隔膜》(Diaphragm) 的制作过程。也是先进行全身倒模,最后变成这件铅制作品。

为什么选择铅?铅有着卓越的材质特性,与金的比重相同,铅还是一种封闭材料,也就是说,它具有绝缘性,既不导电又可隔绝辐射。这是人类空间在整个空间的声明,直接借助我的身体在其中进行索引登记,但同时又进行绝缘处理,让我的身体具有了更广泛的代表意义。

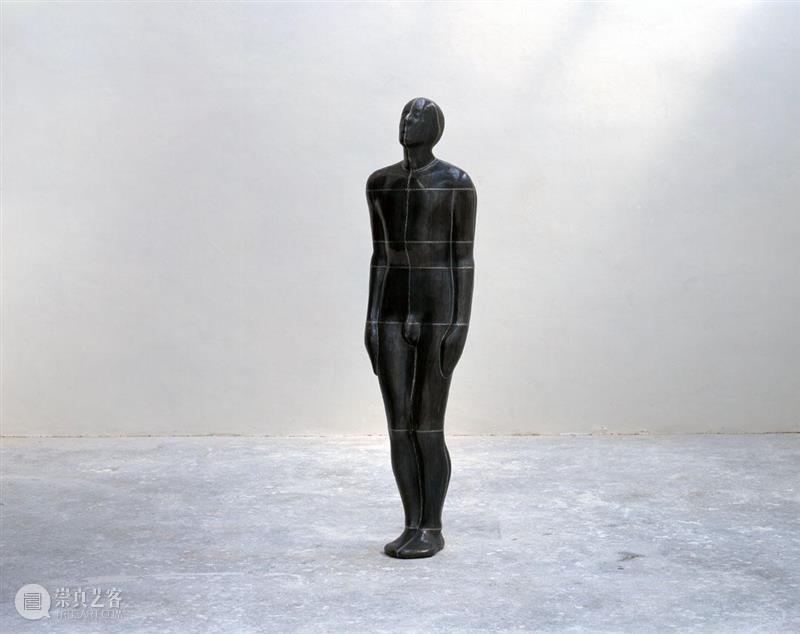

在这个例子中,一个特定的人体用以代表普罗大众的状态,但它整个身体并不是通过骨骼连接成形,而是通过笛卡儿XYZ坐标系的线条来划分铅制的身体表面。欧洲启蒙运动时期,坐标系就已经用于测量与定义空间。

安东尼·葛姆雷

《意义Ⅲ》,2016

10毫米软钢板和10毫米方软钢条

193.1 x 50.4 x 33.3厘米

©艺术家

这件作品叫做《意义 III》(Mean III),也使用了相同的坐标系来连接身体的内部空间。仿佛是将原本组成外部皮肤的线条以三维形式进行内化,构建起身体内部空间。我想要在构建整体身体空间时,突出结构性原则的应用。

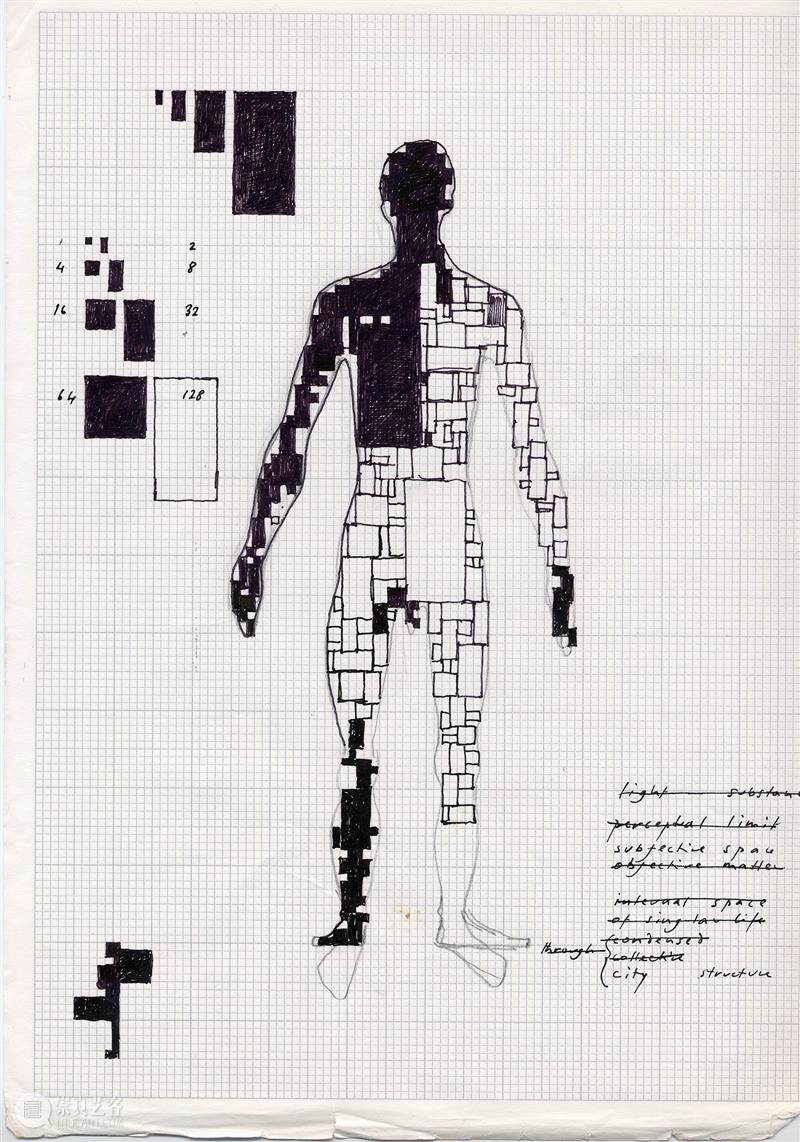

而另一件制作于2003年的作品《聚集Ⅰ》(Concentrate I),用了上千块大小分别为12.5*12.5*25mm、25*25*50mm、50 *50 *100 mm、100 *100 *200 mm的立方体,100 *100 *200 mm也是其中的最大尺寸。

安东尼·葛姆雷手稿

©艺术家

我在这里做的是什么呢?我在表达空间中的人体空间也能运用与像素相同的部分/整体原则进行整合,并进行实体化呈现。一方面,我从图制式划分的空间外部进入到内部,同时又将虚拟变为实体。用客观呈现主观空间,使用按标准增大的四种立方体,搭建实体化生命空间。

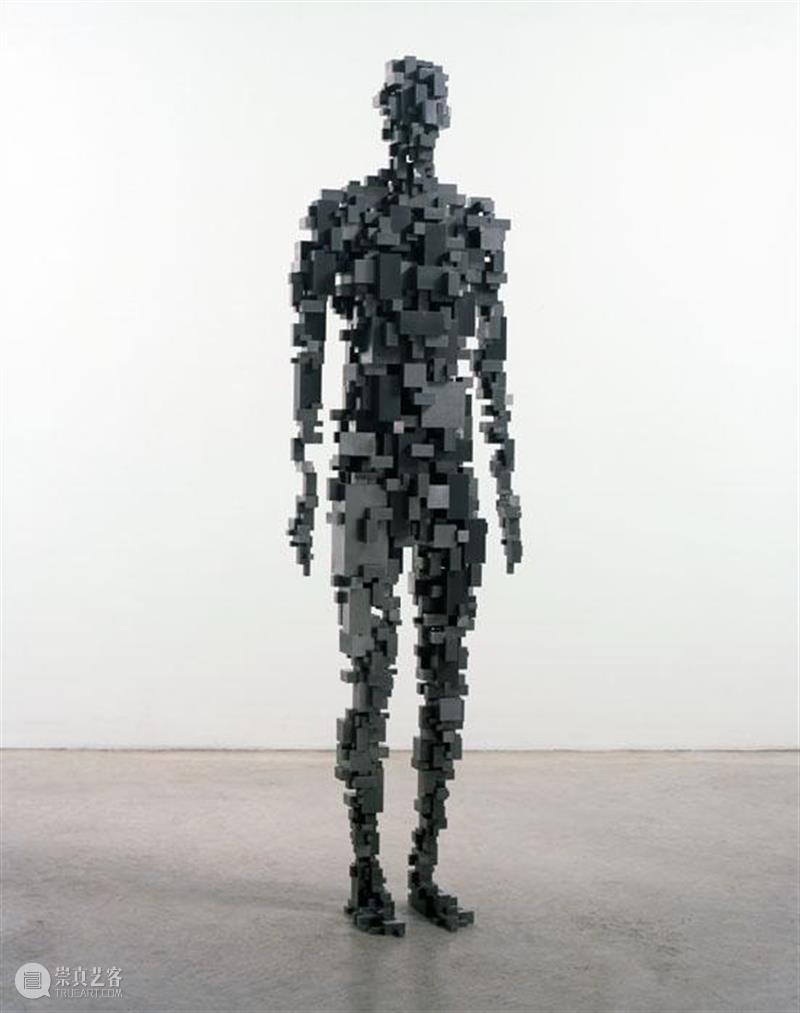

安东尼·葛姆雷

《升华Ⅲ》,2004

可变软钢块

194x 55 x 32厘米

©艺术家

《升华Ⅲ》(Sublimate Ⅲ)是首个站立的作品,同那幅素描画非常接近。你可以再次看到最大的立方体为100*100*200mm,还有25*25*50mm的立方体。在这下面,身体部分重达350公斤,但脚上最窄的受力连接点只是一块25*25mm的正方形。所以千万不要去碰这件作品,否则它很可能会垮塌,伤着你。

站立的身形,如同在拍X光片:一种记录。这是数码化的人体索引扫描,是我们时代的风格。姿态比表现更重要:警觉、活着、了解、此刻身处此地。这就是我想借作品传达给观展者的信息。我希望,观影者在看到身体能自我感知的记录之后,能更加注意到自己的存在。作品在反复中重生。我们诞生于身体发展与认知能力不匹配的一副躯体中,而这件作品就在讨论如何新生般地重生到一副成熟躯体之中。随后,其他的感知形式的也变得重要。

安东尼·葛姆雷

《迷失》,2006

可变不锈钢块

173 x 53 x 46厘米

©艺术家

而作品《迷失》(Loss),或许展现了精力充沛、积极连接的反面:垂头丧气。身体细胞开始分散。在《聚集I》(Concentrate I》中,所有的立方块聚集在一起,而在此处,我愈发想让它们变得松散,甚至开始飘移,唤起一种呼吸感。在之前的“扩张系列”(Expansion Works)中,紧绷的皮肤也带来了相同的效果。而现在,呼吸感由这副抽象躯体的细胞间隔来展现。

这些年,作品用的立方块逐渐变大,我尝试呈现单块立方块与其他立方块的相对位置,而不是用实体化像素展现身体空间,这也体现出一种姿态。

安东尼·葛姆雷

《忏悔Ⅷ》,2010

生铁

181 x 42 x 44厘米

©艺术家

这件作品名为《忏悔Ⅷ》(Shrive Ⅷ),“忏悔”一词蕴含必须从原罪中得到净化、解脱的意思。此时,立方块不再飘散开,而是受制于重力,负担起重量。我们使用立方块进行堆叠,就像孩子把积木一块块儿摞成一座小高塔。立方块之间的相对位置关系则蕴含着这种感觉。

所以,我不止是使用实体化的像素块来填满一定体积,而是让个体部分更明显地来呈现这种感觉。但同时,我依然遵守着搭建规则,确保整体结构的稳定性。我们用海绵橡胶来制作各个部分,然后将它们摞起来,看是否可以保持稳固。之后,我们再将它们做成一个完整的作品。你能看出来哪些是由几个单独的部分固定而成,哪些是整体制作而成的吗?

另一件作品《开放式转向》(Open Veer)则是为了利用空白空间,而不仅仅是简单堆积立方块,我想将立方块打开,如此,每个立方块现在变成了两面空白的长方形。在这件作品周围走动时,你会看到各部分不断敞开和关闭,变得忽明又忽暗,真的应该去试试。这就是雕塑的一种美:静止时,吸引你走动。走动时,你开始观察它的组成或构造。而正是这种走动开始产生作用,赋予作品另一半属于你意义。

《意义Ⅲ》(MeanⅢ)的作品再次以最为冷酷的方式表达生命空间,即以三维映射展现身体空间。前面提到的作品《升华Ⅲ》(Sublimate Ⅲ)与《迷失》(Loss)之间所呈现的转变,即那种呼吸感,在这里也可以看到。

在《脚手架Ⅷ》(Scaffold Ⅷ)这件作品中,我们看到上面的坐标轴不再整齐相接,而是进行了左右调整,露出了各条边线。所以这里没有绝对的边缘或中心支撑部分来展现空间中的身体,而是让空间从前向后、从左到右、从上到下穿透而过,同时呼应我们身处的数字时代。这件作品也更多地参考了建筑元素:容积、柱子、脚手架和搭建。

安东尼·葛姆雷

安东尼·葛姆雷而《控制台(框架)》[Console (Frame) ]这件作品则是用立体框架象征身体细胞扩张,唤起呼吸之感。

这种感觉在《膨胀场29/60》(Expansion Field 29/60) 中更为突出。该作品也再次使用了《隔膜》(Diaphragm)等早期铅制作品所用的密封外壳,灵感来源于建筑中的“砌块墙”结构。

同时,我让每个砌块,即每个盒子,都展现出扩张,呼应膨胀的宇宙或是“哈勃常数”。每个盒子/砌块在扩张时,占据了临近的空间,但又像“砌块墙”一样,形成了一个大盒子或箱子状的整体,包裹住身体黑暗空间的扩张区域。

我想最后再谈两点想法。第一就是底座,西方文化中常见的东西。有何用处?它可用来区分一件物品究竟是件艺术品还是家具,或是其他物品。

这是作品《茎Ⅱ》(Stem Ⅱ),我用八个立方块来简单呈现身体形状。整个身体向双脚倾斜的同时,坐在另一个立方块上。我想以此致敬雕塑家罗丹(Rodin) 的杰作《思想者》(The Thinker)。同时,我也在思考底座与雕塑作品的关系,即使不是为了赋予其神圣感,也塑造出一种高大威严感:与世间凡人相比,他有着更加伟岸的形象。艺术在历史上长期服务于权力其实是一个问题。二十世纪,艺术从为权力服务的枷锁中解放出来。我试着去接受底座在雕塑艺术中的漫长历史,也同时在类似的作品中去表现各种椅子文化对我们的影响,让我们变得依赖支撑物(日本除外,因为在那里家具不可占用生活空间)。

作品《河岸Ⅱ》(Bank Ⅱ)便展现了献祭给底座的身体,这件作品探讨了我们与这些支撑物、义肢之间的关系,有时是为我们带来方便,但有时也是为彰显权力。它还质疑了我们对这些身体支撑物、雕像支撑物的依赖,质疑了我们为强调权力关系而使用各种支撑物。

©艺术家

©艺术家

这是展览的最后两组作品:“延展钢块系列” (Extended Blockworks) 与 “系带” (Strapworks),其中,作品《卷》(Bunch)与《结》(Knot)代表着压缩与扩展。我们都了解身体内部的感觉,但或许只是我们并未察觉到,也不太信任它们,因为我们总是忙个不停。

我们的身体如何与地球自然相连?现在来感受下地球支撑着你的双脚和身体底部,这就是宇宙间的万有引力:同为宇宙间的两个主体,你和地球因重力而相连。

作品《结》(Knot)的形状与大型悬挂作品《身体》(Body)中的身体一样。现在变成了一个类似指南针或万向架的物体,向前后、左右、上下所有方向扩展。身体背部朝上,仿佛船上的指南针。

此外,《环形》(Loop)是我近期的作品,创作于疫情期间。我们的旅程从大型作品“钢块系列” (Blockworks)开始,经过了“两面敞开的盒子“(Open Blockworks),再来到当下。

这些是用多个莫比乌斯环来绘制的身体空间。莫比乌斯环是中间扭转了一圈的环,永远只有一个环面,既是内环面也是外环面,这是我目前对内和外的思考结果。或许两者是彼此的镜子,是一种连续,而非排斥,将身体打开,允许开口、脆弱存在其中,即使最终身处险境也无所畏惧。面对死亡,无须唯恐避之不及,坦然接受,将其视作生命自然进程中不可或缺的一部分,随着自己年岁渐增,我不得不接受这份真相。

我把雕塑视为一种工具,一种帮助我们与自我存在和解的工具。在我看来,这种工具能够为我们消解无数焦虑困扰,令人更加开阔,鼓励我们积极建立与彼此的连接,与所有生灵和谐相处,共享这颗迷人星球。

开放时间

9:30-18:00

(17:30停止入场)

点击👆二维码进行入馆预约

点击👆二维码 即刻购票

全年展览通票100元/张

单人单场门票

可在2023年任一开馆日进馆参观1次

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享