文 | 尹军

齐白石是近现代艺术史上集诗、书、画、印为一体的大家。在谈到诗歌方面时,人们津津乐道于胡沁园、陈少蕃、王闿运对其所构成的巨大影响, 津津乐道于樊樊山对他的赏识与擢拔, 却忽略了齐白石诗歌素养的另一个重要来源— 同时期的湘潭诗友。本文试以齐白石“友兼师也”的王仲言为代表, 以诗歌为线索, 揭示齐白石诗歌学习、创作的相关史实, 并试着阐述以王仲言为代表的湘潭诗友, 不仅仅在诗歌方面为齐白石摇旗呐喊, 而且对齐白石的书、画、印创作也颇多启发。

王仲言(1866—1938),名训,字仲言,号言川、迂父、退园、蜕园,湖南湘潭人,与齐白石为儿女亲家,系齐白石恩师胡沁园的外甥,通经史,擅诗文,亦工金石书画。1894年组织创立龙山诗社,推齐白石为社长。毕生从事教育工作,先后执教于济南、长沙、湘潭等地,学生遍及湘鲁,其中不乏声名远播者,如黎锦熙及其兄弟、黄步柯、胡文效、楚佛根、齐子如、齐佛来等。有《退园诗草》传世。

一、 从诗歌唱酬看齐白石、王仲言的交往分期

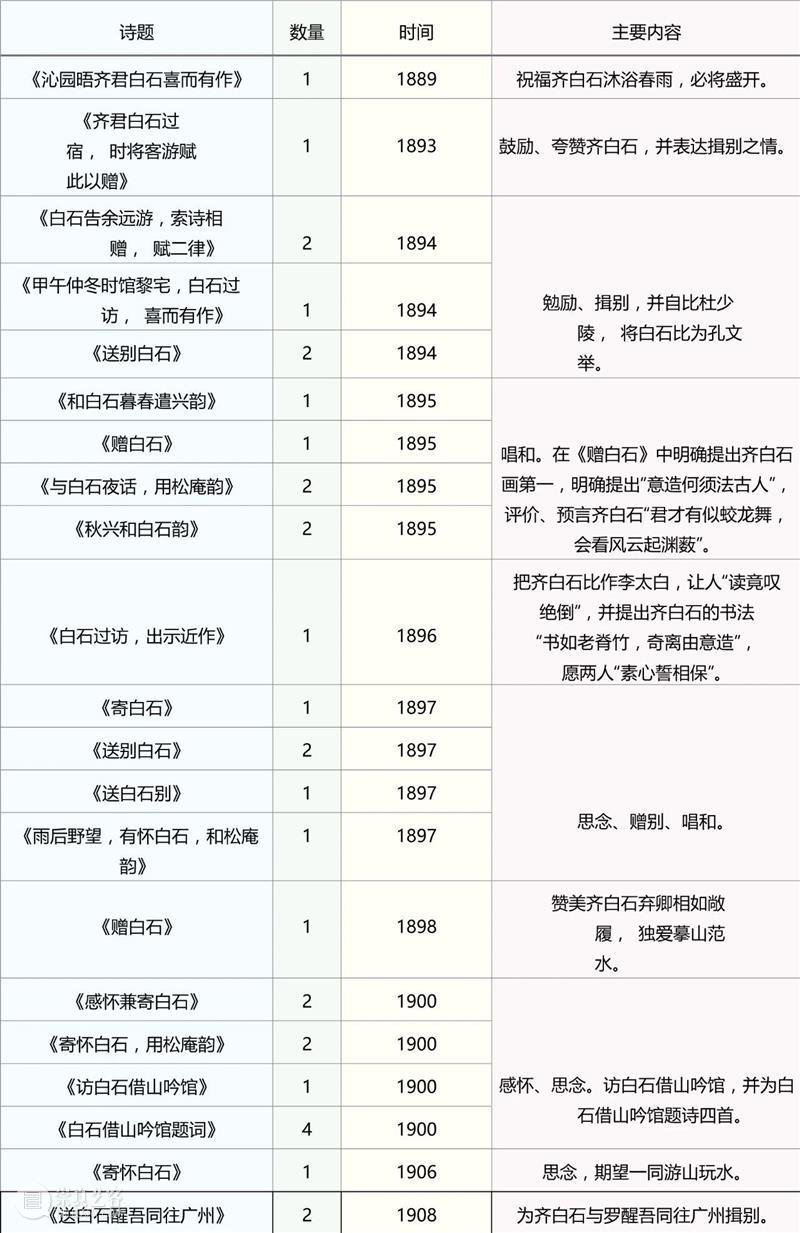

从齐白石、王仲言互赠诗歌的简表(表1、表2),我们便可见出,齐白石与王仲言的交往可分为三个时期:1888—1903年为第一个时期、1904—1919年为第二个时期、1920—1938年为第三个时期。

表1 王仲言赠齐白石诗歌览略(共70首)

表2 齐白石赠王仲言诗歌览略(共12首)

1.第一个时期:1888—1903年

从目前的史料来看,齐白石与王仲言初识应该是在1888年,但真正的交往是从1889 年开始。1889年王仲言作《沁园晤齐君白石喜而有作》,云:

去年与子相逢地,红树萧疏卖酒家。

今日沁园重话旧,一帘春雨一庭花。[1]

从此诗便可见出,齐白石与王仲言“去年”即1888年便完成了初识,1889年于沁园重逢。这是目前所见到的最早写齐白石的诗篇,齐白石时年二十七,王仲言二十四。另有齐白石的跋语与此相印证:“余二十七岁时,自号画隐,友人王仲言为刊‘画隐’二字印。”[2]

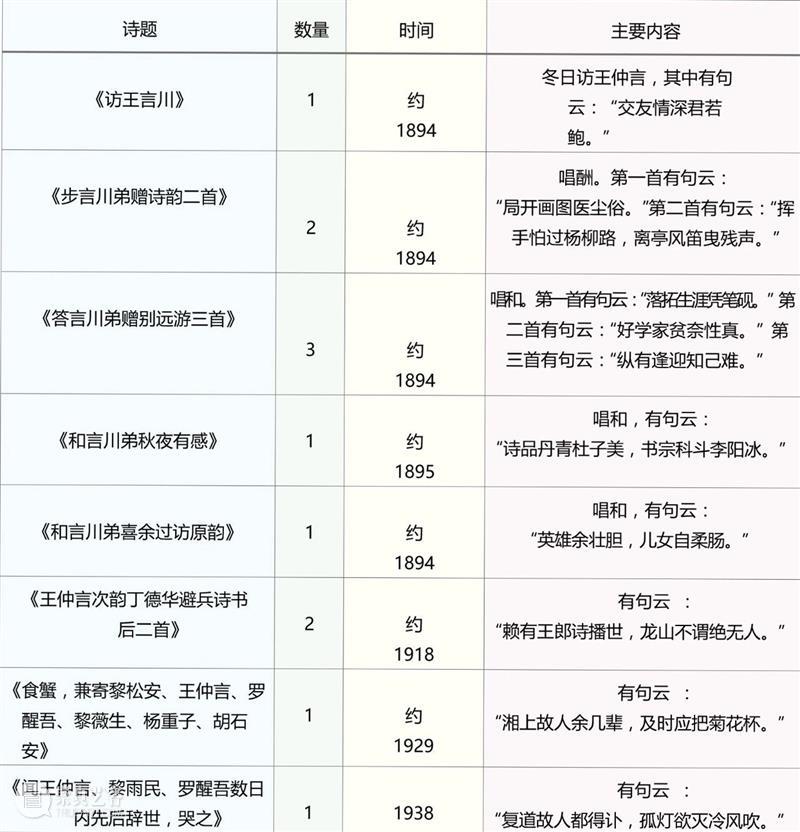

跋语写得很明白,王仲言曾给齐白石刊印。《退园诗草》中也附录了王仲言所刊的印章。从所刊“数番犹得表相思”来看,王仲言取法丁、黄的痕迹明显,说明齐白石初学刻印时极有可能向王仲言讨教,同时说明当时湘潭境内学印者有普遍取法丁、黄的风气。

王仲言 数番犹得表相思

白文著录于《退园诗草》

之所以把1903年视为第一个时期的终点,是因为1903年齐白石在西安开启了长达8年的中年壮游,而1904年王仲言也在黎松安的推介下远赴山东济南进行长达5年的私塾教学工作。齐、王天各一方,交往自然受阻。

齐、王交往的第一个时期里,交往相对稠密,不仅有龙山诗社的例行聚会,还有互相过访的唱酬。王仲言在这段时间里写给齐白石的诗达29首之多,而齐白石写给王仲言的诗也集中在这段时间里,达8首。

2.第二个时期:1904—1919年

把1904年至1919年作为齐白石、王仲言交往的第二个时期,是因为齐白石1919年开始以北京为活动中心,虽常在京湘之间来回奔波,但齐、王之间毕竟聚少离多,交往方式发生改变。在第二个时期,王仲言写给齐白石的诗相对较少,仅10首;而齐白石写给王仲言的仅2首。

3.第三个时期:1920—1938年

在第三个时期里,齐白石与王仲言的交往方式主要有两种:一是书信或以诗代书信的交往,二是齐白石返湘时与王仲言的面晤。交往的中心事件有二:一是嘘寒问暖,表达思念与慰问;二是齐白石邀请王仲言删定诗稿。这个时期,王仲言写给齐白石的诗最多,达30首,而齐白石写给王仲言的诗仅2首,其中一首还有“夹带”的嫌疑,另一首则是王仲言逝世后所作。

另,需要说明的是,此时间段内王仲言写给齐白石的诗歌,按理有一部分应寄给了齐白石,但目前还未看到相关手迹,这与齐白石在日记中所写的“凡蜕公与余书,无论破纸断笺,儿孙须裱褙成册以作规模也”有所抵牾的。这是为什么呢?

娄师白在《我的老师齐白石》一文中写道:

有一次,他带我到后院的小西屋里,要我给他清理来信。信装在一个旧式的铅铁大圆洗衣盆里,满满的一盆。白石师顺手递给我一个小板凳,让我坐下。他说:“你要仔细地一封一封地看,有很多是名人的信。你把它分开来,每个人的放在一起,把它捆起来。有些不相干的信,另外放在一处。”[3]

从娄师白的这段叙述,我们可以获得一个信息:齐白石曾经为来信分过类,或许因为王仲言是齐白石的亲家,齐白石把王仲言的信视为家书类亦未可知。这或许就是我们在《北京画院藏齐白石全集• 综合卷》中无法见到王仲言的书信之原因,因为齐白石家人的来信,我们也无法在综合卷中见到。

二、 从诗歌看齐白石与王仲言互荐朋友

从齐白石与王仲言的诗歌中,我们可以见到齐、王互荐朋友。

1.齐白石荐友于王仲言

齐白石推荐京城朋友与王仲言,聊举两例。

推荐王瑶卿。王瑶卿(1881—1954),祖籍江苏省淮安市清江浦区,出生于北京,京剧表演艺术家,戏曲教育家。

1919年,王仲言有《题京伶王瑶卿画梅》诗二首:

待诏曾经侍上皇,几年故国怅沦亡。

善才零落无人识,一树梅花泪万行。

换却绯衣作画师,凄凉心事寄疏枝。

当时十万缠头赐,何似樊山一首诗?[4]

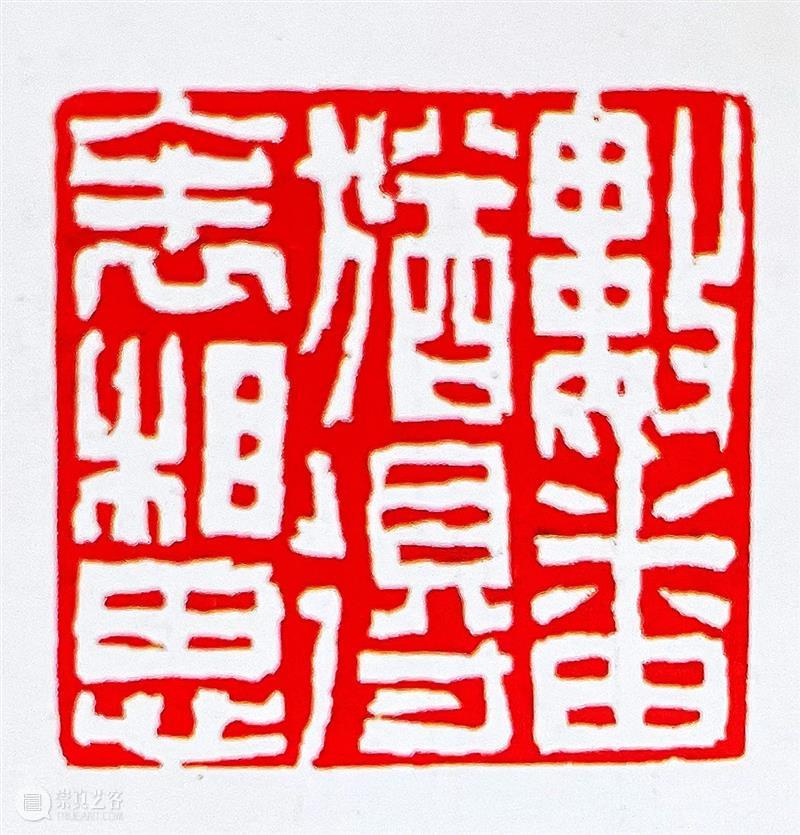

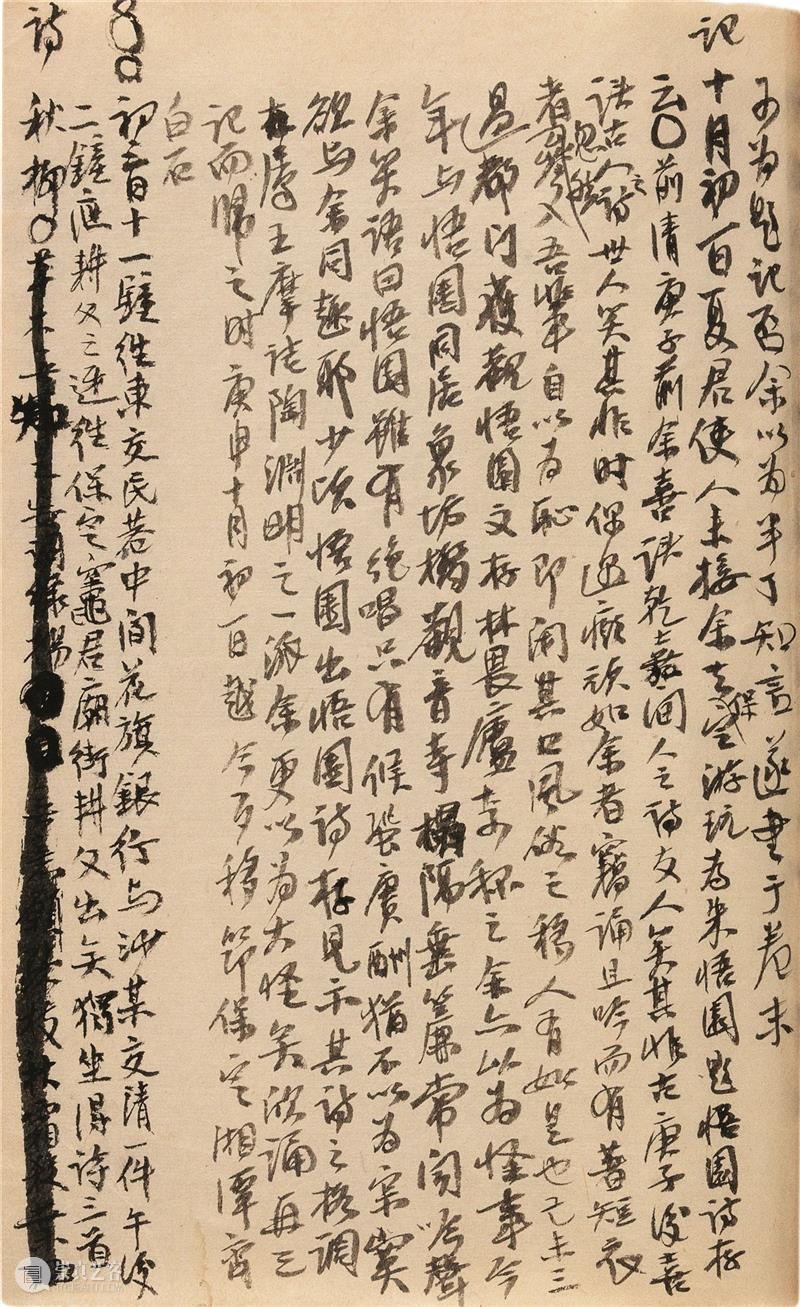

为何判断王仲言题画诗是由齐白石推荐?有齐白石1919年《己未日记》中的《题王瑶卿画梅》(图2)为证:

零落天家旧善才,画梅聊把郁怀开。

感恩不独瑶卿在,诸老题词泪迸来。

齐白石 己未日记

纸本 22cm×15cm 1919年

北京画院藏

从齐白石“诸老题词泪迸来”诗句看,王瑶卿广征诗人为其所画梅花题诗,而考察王瑶卿、王仲言的生平事迹,他们之间除此之外并无交集。根据王仲言长孙王长祥对《题京伶王瑶卿画梅》的考据,可知王仲言是在齐白石家见到了王瑶卿的画。2019年11月12日上午10时许,笔者登门拜访了王长祥先生,在谈到其祖父是如何了解王瑶卿“待诏曾经侍上皇”等情况时,王长祥先生告诉笔者,王瑶卿是齐白石推介给其祖父王仲言的。

推荐樊樊山。樊樊山(1846—1931),原名樊增祥,字嘉父,号云门,一号樊山,湖北恩施人。历任陕西按察使、陕西布政使、江宁布政使、署理两江总督,为“中晚唐诗派”代表诗人。身后遗诗三万余首,另有骈文、奏疏逾百万言,有《樊山诗文集》传世。

齐白石推荐樊樊山予王仲言至少有两次。第一次为1919年,王仲言有《题樊云门画梅曲后二首》:

遗山而后数樊山,尘土东华独掩关。

清室孤臣更谁在,画梅一曲落人间。

偶然遣兴成篇易,别有伤心下笔难。

我正西山采薇蕨,饥来朗诵当朝餐。[5]

第二次是1923年,有王仲言《白石寄赠〈樊山诗集〉及〈儒林外史〉,喜而有作二首》为证:

风雅当今孰可师?樊山一老颇相宜。

故人知我饥能忍,不寄黄金只寄诗。

儒林外史语离奇,曲尽人间险与夷。

恰似同君一宵话,谐谈庄语乐忘疲。[6]

2.王仲言荐友于齐白石

王仲言荐于齐白石者,主要是湘潭的诗友,聊举两例。

推荐丁德华。丁德华,湖南湘潭人,生卒年不详,工诗书,1918年避兵乱于湘潭县严光冲。

1918年,王仲言与避兵乱的丁德华女士相识,作《和丁德华女士严光冲避兵二绝》:

鸡鸣犬吠小村庄,名附高人事杳茫。

地下子陵知得否?当为一笑引杯长。

冥冥氛祲障南天,祸始追原半少年。

空把家居自撞坏,金瓯一缺几时圆?[7]

齐白石《萍翁诗草》中亦有次韵丁德华之诗,题为《次韵丁德华女士避兵严光冲》,并对“严光冲”做了小注,云:“严光冲去邑城约十里,乡里僻地”,诗录于下:

寻得桃园十载余,桃花流水闭门居。

秦人亦识津头路,梦想严光结草庐。

卜筑荒塘处士庄,战场诗屋尚茫茫。

问君祸始无人说,刀笔他年有短长。

少时那里见横戈,意气诸君今若何。

吾辈自经庚子后,一齐不唱饭牛歌。

漫将治乱问青天,死外无关是暮年。

独有老王忧国意,金瓯撞坏几时圆。[8]

从齐白石的次韵诗我们可以见出,第二首与王仲言的第一首是同一韵部,属于平声“七阳”韵[9],第四首和王仲言的第二首是同一韵部,属于平声“一先”韵[10]。

从韵部我们可知丁德华寄诗给齐白石应是四首,齐白石一一和诗,而王仲言只和了两首。为何说丁德华女士是王仲言推荐给齐白石的呢?有齐白石《怀人四首》序言为证:

余因王仲言来书代德华女士索余和诗, 因德华知诗,余故有感于往事。怪林黛玉相逢,泪痕犹湿;恨杜兰香竟去,魂梦不来。红粉固易凋残,青衫自惭沦落。画余茶后,非叙风情,鼎剩月圆,实伤怀抱。再次前韵,以托愁心。[11]

另有齐白石《老萍诗草》中《王仲言次韵丁德华避兵诗书后二首》诗,亦可佐证。[12]

推荐黄菊隐。黄菊隐,亦作黄菊影,女,湘潭白石铺人氏,能文,擅长诗赋,多哀怨之词。年轻时单恋男青年,然男方已是有妇之夫。后弃俗奉佛,终身不婚嫁。

1915年,王仲言便与黄菊隐相识,有是年所作《和菊隐感怀二绝》《题菊隐诗草》《寄菊隐》等诗为证。[13]

齐白石有涉黄菊隐的诗,目前可见12首,在收录齐白石诗歌2037首的《齐白石全集 第十卷:诗歌》中,写给个人的诗达到这个数量的屈指可数。由此可见齐白石与黄菊隐交往的密切程度。

齐白石与黄菊隐相识亦为王仲言所介绍,有齐白石的诗题为证:《同邑菊隐能诗,余友王仲言夸许之,余因得相见。戊寅秋,忽寄呈六绝句于京华,次韵答之六首》[14]。因诗题较长,下文简称《次韵六首》。我们可以从诗题看出,齐白石与黄菊隐在戊寅年(1938)之前便相识。至于具体相识时间,因资料缺乏,已难稽考,但可以肯定是在1915年以后,因是年王仲言方与黄菊隐相识。那么,至迟何时,齐白石与黄菊隐仍有交往呢?笔者给出的答案是1941年。证据是齐白石1941年写给李立的信:

石庵贤世兄鉴:来函始知兄台为卧龙侄戚人,兼以从事刻印,承拓来摹予所刻之印数方,刀法足与予乱真。予叹之白石刻石之替人二三子,皆在四川,不料家山又有卧龙石庵能倾心学于予,予心虽喜,又可畏可惭也。窃意好学者无论诗文书画刻,始先必学于古人或近代时贤,大入其室,然后必须自造门户,另具自家派别,是谓名家。愿贤兄察予言之是非为幸。白石行年八十又三矣,十指养上下廿又三人,日费百圆(北京通用纸币百圆,可换上海纸币六百圆),苦极愁极。倘天见怜,使长途通行,予决还乡,与二三子长相往还,未卜有此机缘否?不一一。白石老人拜,三十二年七月廿五日,八月二十五日。再者,白石之印存,四册一本者,已寄卧龙一册,王铁夫一册,仙谱兄一册,请代问三处收到否?候答我。再者,白石自刻之“古潭州人”四字印,甚工,此时不见,想是自己磨去。昨想再刻,恐不能有旧刻之工,湖南若有人来北京,愿世兄将“古潭州人”四字石印赠我为望。

前年菊影欲与予为妾,予刊此印,印于笺上以慰之,一笑。[15]

此信是齐白石1943年写给李立的。李立(1925—2014),字石庵,号立翁,湖南湘潭人,中国书法家协会理事,西泠印社社员,湖南文史研究馆馆员,有《李立金石书画集》《毛主席诗词印谱选》《文天祥正气歌印谱》等传世。

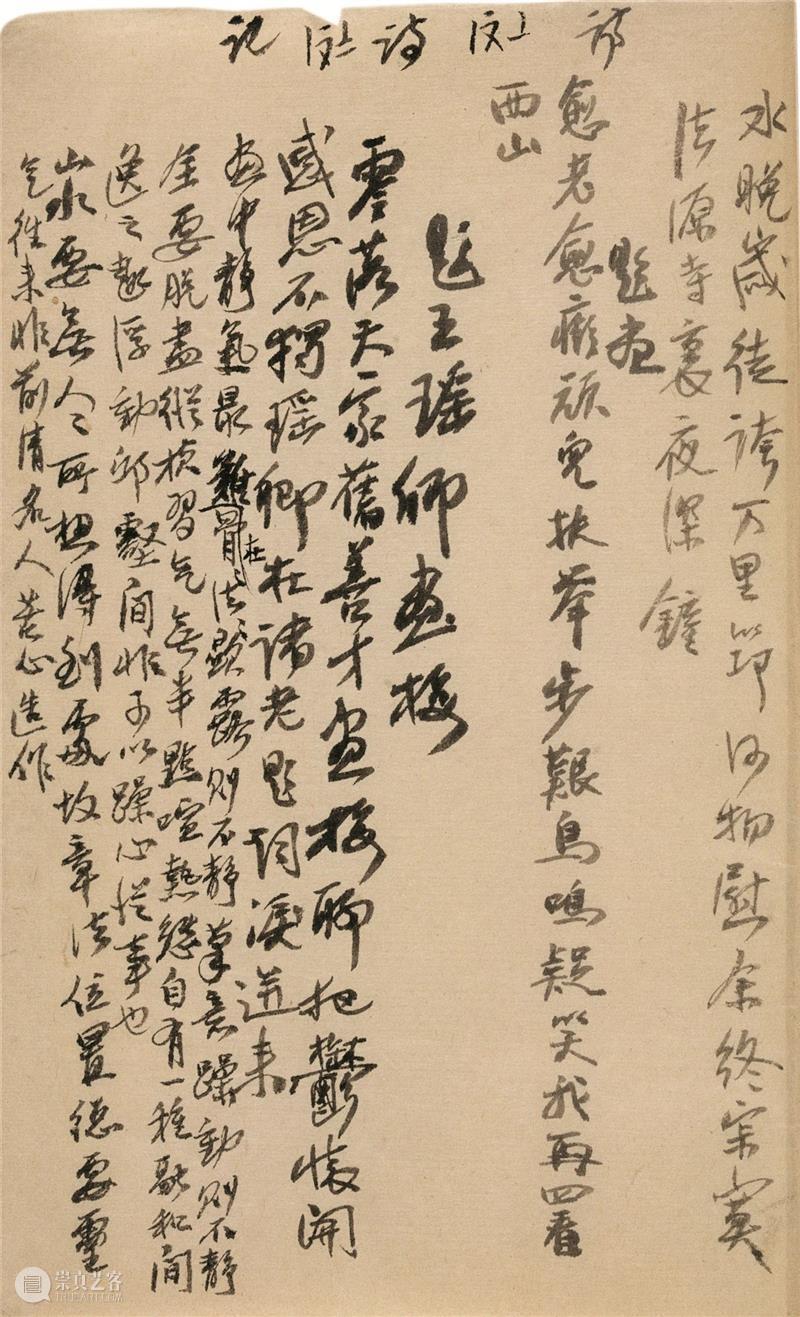

此信写于1943年,信末所指“前年”当为1941年。钤于印笺上的印文是“最怜君想入非非”(图3)。

齐白石 最怜君想入非非 白文

尺寸不详 著录于《齐白石全集 第八卷》

关于齐白石与黄菊隐的交往,还有齐白石的邮寄收据及收据上的扼要题记为证。16 在这些扼要的题记中,我们可以见出齐白石与黄菊隐的交往并非止于诗歌唱和。

三、 齐白石与王仲言的诗歌比较

分析齐白石与王仲言诗歌的异同,不仅能加深我们对齐白石诗歌的认识,也可以让我们更加深入了解湘潭地缘文化对齐白石诗歌风格形成所起的作用,还能对齐白石诗歌观念的渊源有所窥探。在比较齐、王诗歌异同时,主要从题材和语言特点辨别他们之间的“异”,从诗歌观念和性格特征总结他们的“同”。

1.体裁与题材的差别

齐白石擅写绝句,王仲言长于律诗,这是两人在体裁上的差别。

如果我们翻阅齐白石《借山吟馆诗草》和《白石诗草》( 二集)便会发现,在收录123首诗歌的《借山吟馆诗草》中,律诗38首,占总数的31%,而绝句多达85首,占总数的69%。《白石诗草》(二集)前四卷收录诗歌400首,除却5首四言诗、1首歌行体、2首长短句,律诗计36首,占总数的9%,绝句计356首,占总数的89%。

王仲言诗歌创作中律诗所占比例较大。以《退园诗草》前四卷为例,收录诗歌649首,其中歌行体15首,占总数的2%;绝句201首,占总数的31%,律诗则多达433首, 占总数的67%。

也就是说,齐、王诗歌创作中律诗与绝句所占的比例恰好相反。这种体裁上的各有专擅,实际上已显现出齐白石与王仲言诗歌的区别:一般情况下,律诗的格律、平仄、起承转合要求更高,更严谨,适于表达细密的诗思和婉转的情怀;绝句相对律诗来说,更宜于表达跳脱的奇思和忽然而来的诗兴。齐白石的诗给人以无复依傍、清新明快的感受,而王仲言的诗给人以工稳醇正、沉郁顿挫的印象。这固然和他们的崇尚与追求有关,恐怕也和他们选择自己擅长的体裁,发挥体裁本身所具备的优势不无关联吧。

另外,从上面的统计数据我们可以看出,王仲言还擅用歌行体,而齐白石对歌行体鲜有涉猎。这也可以看出王仲言在诗歌体裁的尝试广度上远甚于齐白石。

齐白石诗歌与王仲言诗歌的不同,还体现在题材的差别上。

关于诗歌题材的划分,有多种分类法,为避免细碎,也为了更好地比较齐白石、王仲言的诗歌差别,笔者把齐白石和王仲言的诗歌题材按功能分为四类,即唱和应酬类、题跋类、写景言志类、时政类。

齐、王唱和应酬类诗歌最大的区别是唱和应酬的对象存在差异性。齐白石唱和的对象有诗人、画家、书法篆刻家,当然还包括少部分的军人与政要等,并且,齐白石是以书法篆刻家的身份与对象进行唱和应酬;而王仲言的唱和对象主要是诗人,王仲言是以诗人的身份与对象进行唱和应酬。这种区别自然会在诗歌中有所体现。

齐、王题跋类诗歌的区别在于,齐白石的题跋诗主要是题画、题印,当然也有少数诗草题跋,而且题画类的诗在齐白石的诗集中占绝大多数。王振德先生说:“(齐白石)题画诗多愈(逾)千首,数量之巨,似为古今中外之首屈。”[17]

王仲言的题跋诗则大多是为他人诗草做题跋,当然也有题画诗,但主要是为他人题画,王仲言虽也绘画,但在诗集中鲜见自画自题之诗。

齐、王写景言志类诗歌的重要分野在于阅历的不同。齐白石写景类诗歌涉及的地域较为广泛,包括西安、北京、天津,以及广西、广东、江西的部分地区,当然也包括自己的家乡湘潭;而王仲言的写景类别诗歌所涉地域却较为集中,主要包括济南和湘潭,其中以湘潭名胜与景物为主。这种区别自然会引导读者做出这样一种判断:齐白石写景言志诗反映了齐白石对祖国大好河山的讴歌;王仲言的写景言志诗反映了王仲言对家乡的眷恋。

齐、王时政类诗歌的最大分野在于对时政态度的差别。郎绍君先生在《不管人间有是非—齐白石和时代潮流》中说:

齐白石不理会,也不想理会同时期在他的小园之外的大事情— 如秋瑾起义(1907)、黄花岗之役(1911)、武昌起义(1911)、帝制垮台和民国诞生(1912)、宋教仁被刺(1913)、袁世凯称帝(1915)……他虽已半士绅化,却未改变农民思想。他的理想是自给自足,融身自然,安居乐业,只要不危及这一点,他都无所谓。[18]

的确,齐白石只关心“已卜余年见太平”的美好,而对现实的忧时愤世之思很少进入齐白石的诗歌创作之中,即使也有“灯下挥泪再三看,中华无此整山川”的慨叹,但大多是采用隐喻与讽刺的手法,而且数量并不是很多。相反,王仲言针砭时弊、直陈其事的诗作比比皆是,如《遣闷》中的“十年戎马废沉吟, 隐处犹虞寇盗侵”;《晚兴》中的“ 腐儒遭国变, 十载丘园居”;《书愤、用石门韵》中的“蒿目河山万事非,乱离如此古来稀”“但见郊原堆白骨,何曾山水有清晖”;《山中多盗、夜必起巡,因而煮酒烹茶,戏吟》中的“老逢国变惭偷活,回首生初泪万行”……

2.观念与主张的相通

尽管齐白石与王仲言在诗歌实践中有较大差别,然而两人在诗歌观念上却息息相通,颇为一致。

首先,表现为诗以言志的观念相同。诗言志,歌永言,是我国诗歌的核心观念,齐、王自不例外。

《白石老人自传》中有一段话集中表现了齐白石诗以言志的观点:

我的诗,写我心里头想说的话,本不求工,更无意学唐学宋,骂我的人固然很多,夸我的人却也不少。从来毁誉是非,并时难下定论,等到百年以后,评好评坏,也许有个公道。[19]

王仲言诗以言志的观点在《退园诗草》自序中表达得更直接:

诗之为道,至广至大,然一言以蔽之, 则不越诗言志而已。智巧者可为之,愚拙者亦可为之。[20]

在诗以言志的大观念统领下,齐、王均有较为包容的诗歌观念。齐白石在《题悟园诗存》中说道:

前清庚子前,余喜读乾嘉间人之诗,友人笑其非古。庚子后,喜读古人之诗,世人笑其非时。偶遇痴顽如余者,窃诵且吟,而有著(着)短衣者忽然参入吾辈,自以为耻,即闭其口。风俗之移人,有如是也。

齐白石 庚申日记并杂作 纸本

22cm×15cm 1920年 北京画院藏

齐白石在此序中含蓄地表达了“时”有“时”之味,“古”有“古”之味,各有其美。王仲言的包容则表达得更准确,他认为华岳有华岳之美,培塿有培塿之美,海洋有海洋之美, 小溪有小溪之美,可以共存:

智巧者可为之,愚拙者亦可为之。譬之山高为华岳,卑为培塿;水大者为海洋,小则为溪涧。若谓高者是而卑者非,大者真而小者赝,则又违世不可也……若概以非诗曰之,岂非知有华岳与大海,而不知有培塿与溪涧哉。[21]

其次,齐、王诗歌观念相同,还表现为均反对过度用典和苦吟。对于过度用典和苦吟,齐、王观念出奇相似。齐白石在《白石诗草》(二集)自序中说:“集中所存,大半直抒胸臆,何暇下笔千言,苦心锤炼,翻书搜典,学作獭祭鱼也。”[22]又有《自题诗集》五首选一中说:“樵歌何用苦寻思,昔者犹兼白话词。满地草间偷活日,多愁两字即为诗。”[23]

王仲言同样反对过度用典和苦吟。在《退园诗草》自序中,王仲言写道:“诗本乎性情,言必由衷,非徒弄月吟风,搜奇缀韵而已也……历年以来,遂多唱和,皆心之所难已、口之所欲言、有志而未遑者。”[24]

在《白石诗草》(二集)跋中,王仲言更是借评齐白石之诗而浇胸中块垒,直陈齐白石妙就妙在“有东坡、放翁之旷达,无义山、长吉之苦吟”。

齐、王诗歌观念的相同,当然有很多原因,但我们可否如是推测:当时湘潭有一批持此类诗歌观念的文人,齐、王只是其中的代表而已。如果觉得这样的推测需要罗列证据的话(要详细论证得另文探讨),那么我们退而求其次,至少说明齐白石与王仲言的诗歌观念有互相影响的痕迹,也就是说, 齐白石对自己的诗歌高度自信是有土壤和根基的。

(作者系湘潭市博物馆学术部主任,原名尹勇军)

(文章选自《齐白石研究》(第十辑),文章未完待续)

----------------

注释:

[1]王仲言著、龙山诗社编《退园诗草》,中国楹联出版社,2009,第2页。

[2]郞绍君、郭天民编《齐白石全集(普及版) 第十卷》第三部分“齐白石题跋”,湖南美术出版社,2017,第1页。

[3]娄师白:《齐白石绘画艺术》,山东美术出版社,1987,第18页。

[4]同注[1],第147页。

[5]、[6]、[7]同注[1],第147页、第170页、第142页。

[8]北京画院编《人生若寄:北京画院藏齐白石手稿·诗稿》,广西美术出版社,2013,第173—174页。

[9]、[10](清)汤文璐编《诗韵合璧》,上海书店出版社,2020,第56页。

[11]同注[8],第174—175页。

[12]同注[8],第237页。

[13]同注[1],第85—87页。

[14]郎绍君、郭天民编《齐白石全集(普及版) 第十卷》,湖南美术出版社,2017,第72页。

[15]同注[1],第95页。

[16]北京画院编《人生若寄:北京画院藏齐白石手稿·信札及其它》,广西美术出版社,2013,第165—166页、第185—186页。

[17]同注[14],第8页。

[18]郎绍君:《齐白石的世界》,北京时代华文书局,2016,第50页。

[19]齐良迟主编《齐白石文集》,商务印书馆,2005,第111页。

[20]、[21]同注[1],第5页。

[22]同注[19],第148页。

[23]刘振涛、禹尚良、舒俊杰主编《齐白石研究大全》,湖南师范大学出版社,1994,第257页。

[24]同注[1],第5页。

编辑 | 高磊

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享