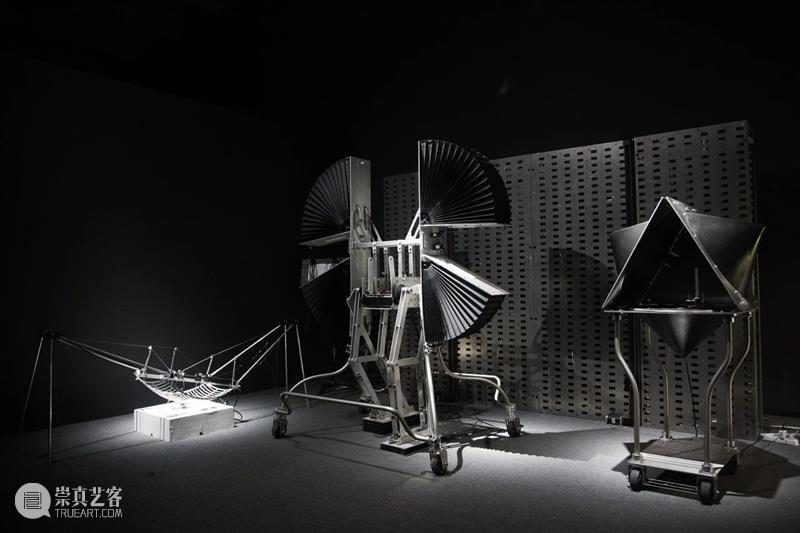

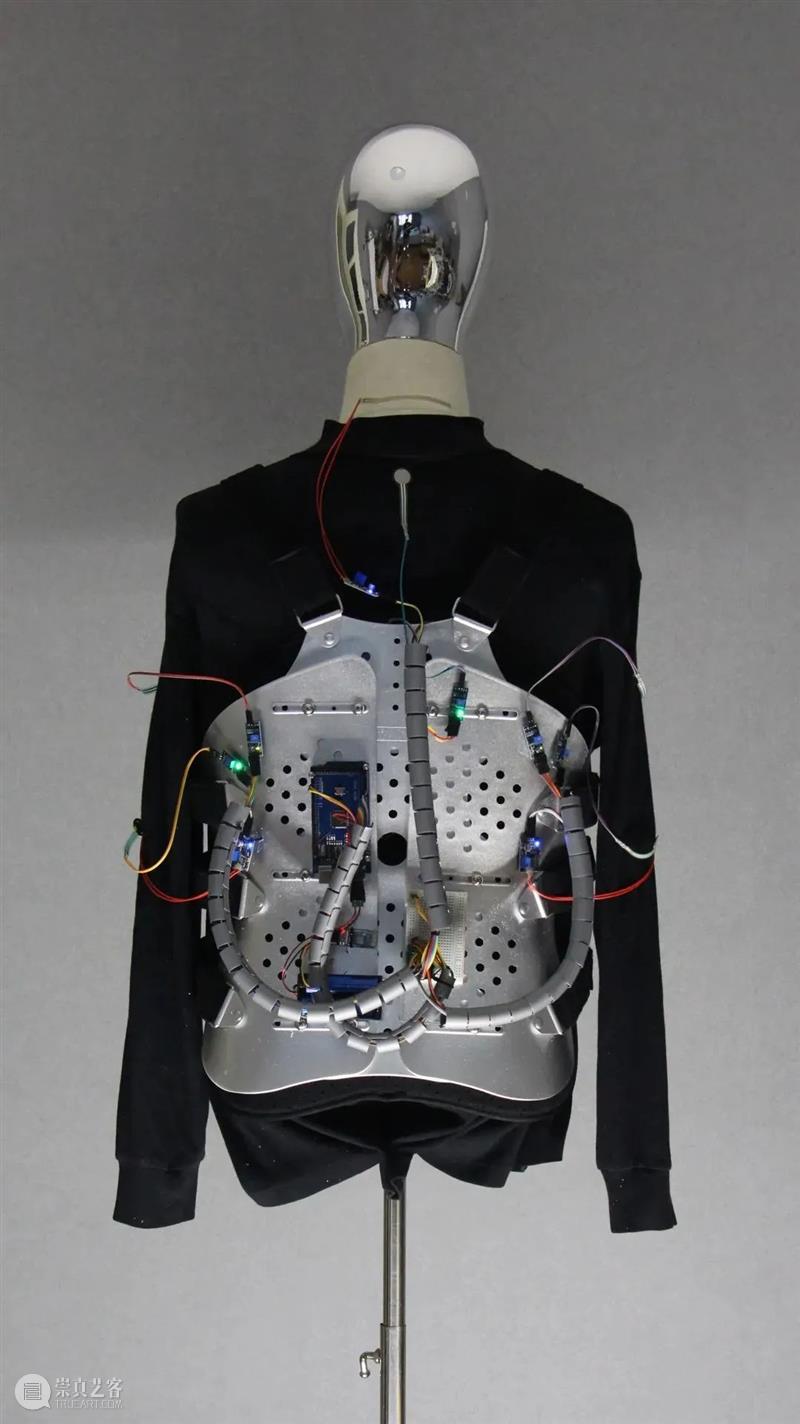

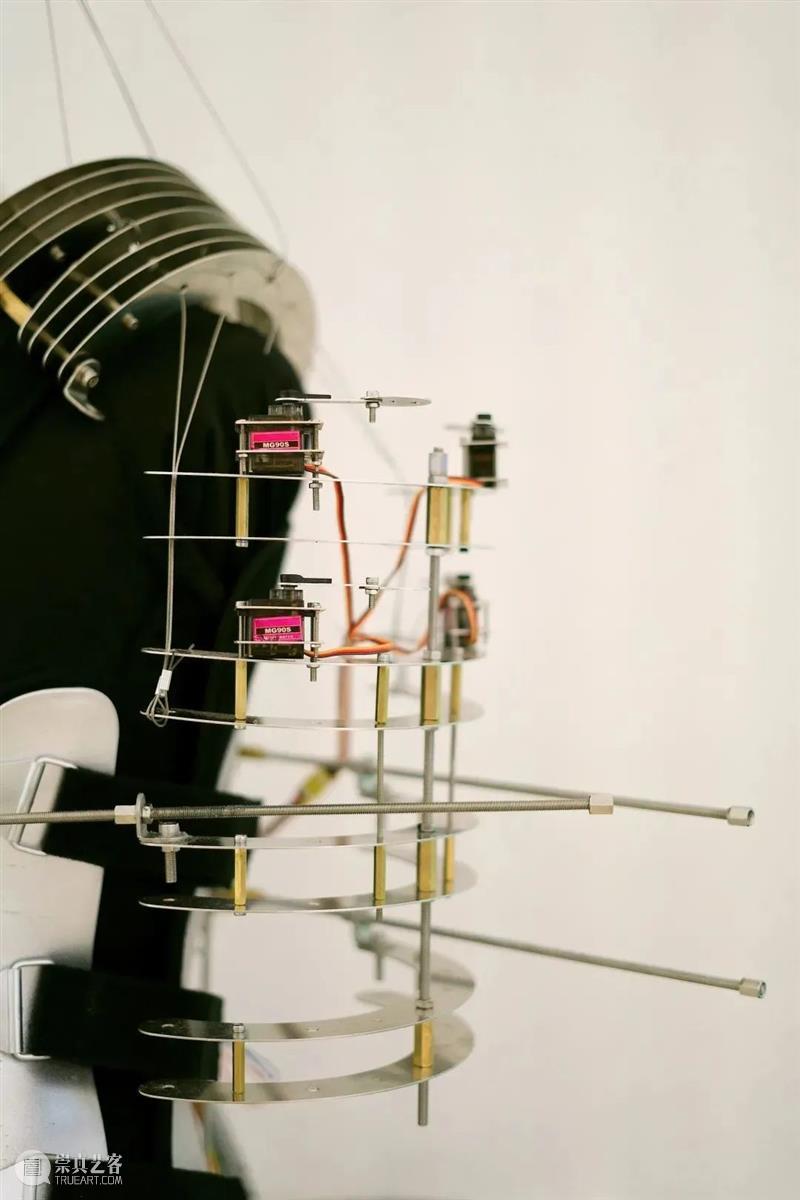

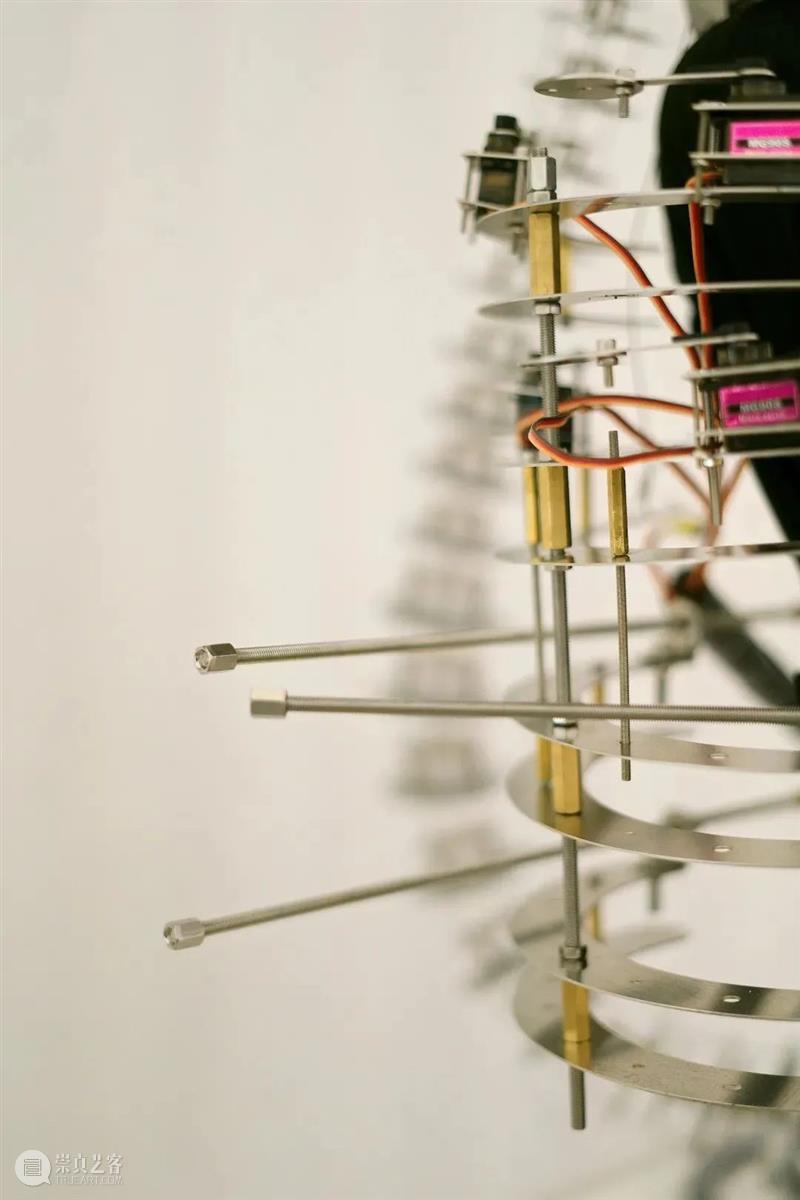

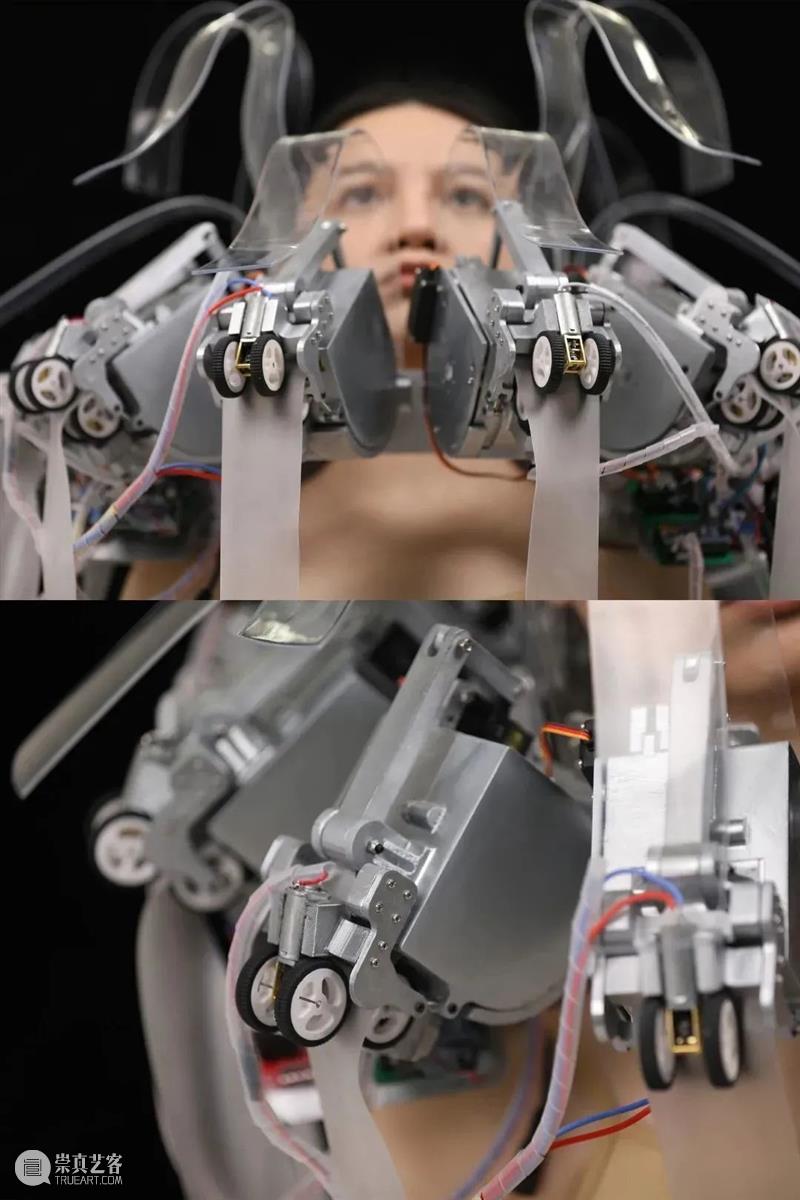

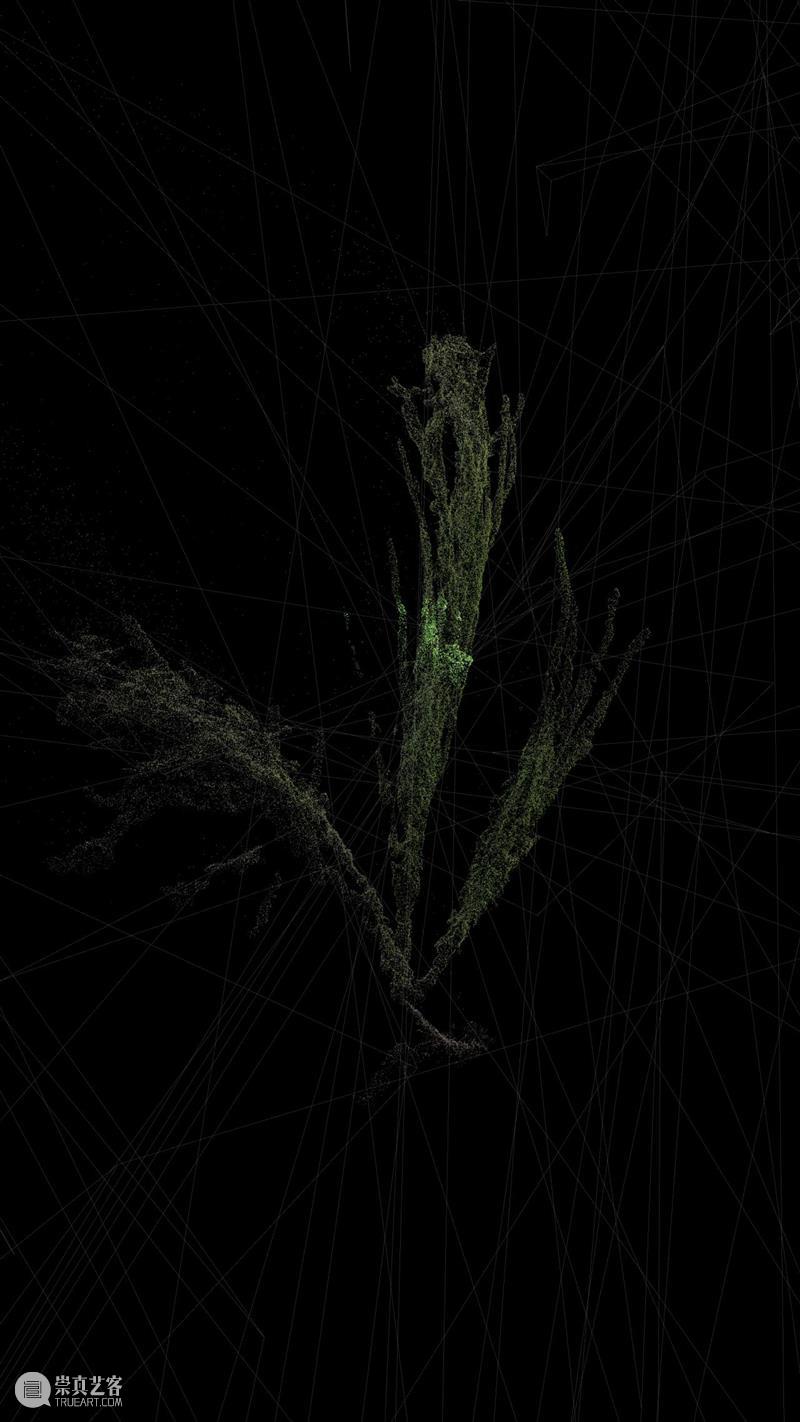

《身体规训》创作者:杨睿卓

《身体规训》创作者:杨睿卓

中央美术学院设计学院艺术与科技学科的教学的重点是探索艺术与科技的融合将如何推动当代和未来艺术的蜕变。艺术与科技学科提倡科技不仅仅是工具,更是改变我们的感知和创造力的环境,强调科技以人为本,视角集中在科技的创造力、美学价值和对文化发展未来的引领,不仅仅是她的新奇。

今天大家都在讨论:未来的艺术会是什么样?科技对于艺术意味着什么?人工智能将会在哪些领域里取代艺术家?让我们不急于回答这些问题,首先回顾,人类从学会制造和使用工具到今天,经历了三个科技阶段:第一科技阶段:人—科技—自然(人用科技控制自然);第二科技阶段:人—科技—科技(人用科技控制科技);今天我们进入了一个从第二科技阶段走向第三科技阶段的时代:科技—科技—科技 (科技用科技控制科技),这意味着人已经离开了生产/创造链。今天我们看到艺术家在用科技来创作艺术与科技作品(科技物),明天我们不难想象,艺术与科技作品将可以是完全由科技运用科技来完成的。此时,艺术家是否将退出艺术生产/创作?中央美术学院设计学院2023届艺术与科技方向的同学们毕业创作,正是积极地用自己的创作呈现他们前所未有的想象力,并以此迎接新时代和新问题的到来。

——中央美术学院设计学院艺术与科技方向学科带头人

陈小文

博士研究生毕业作品

01

01

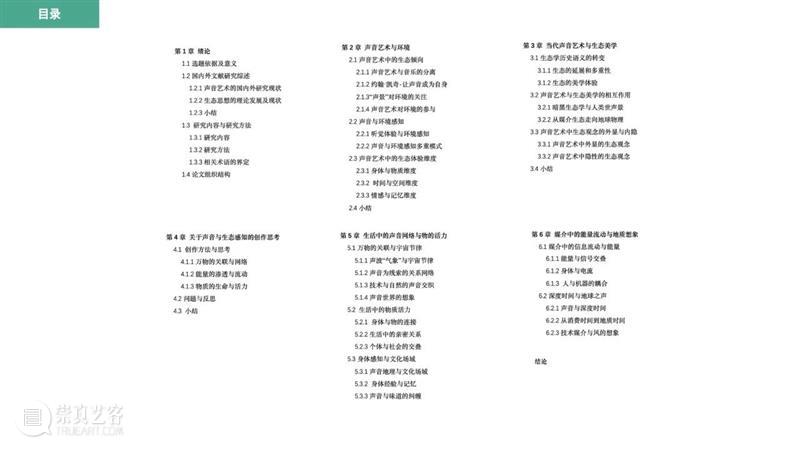

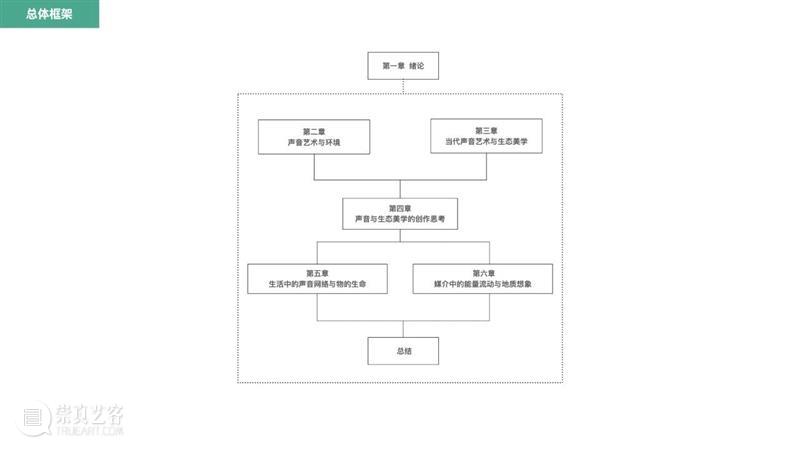

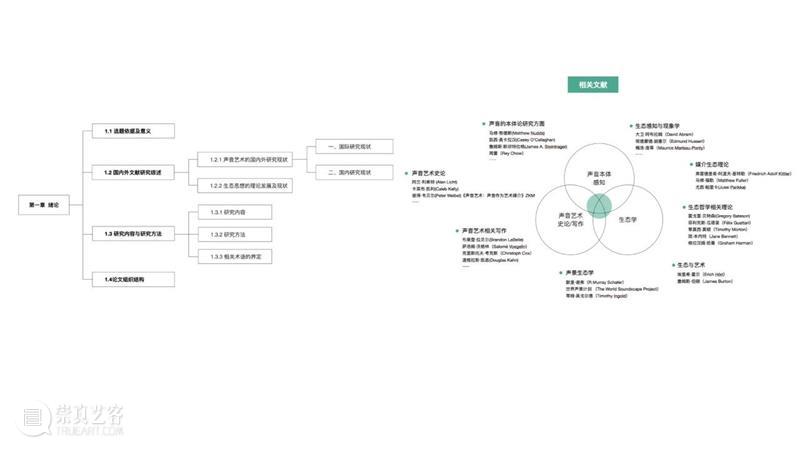

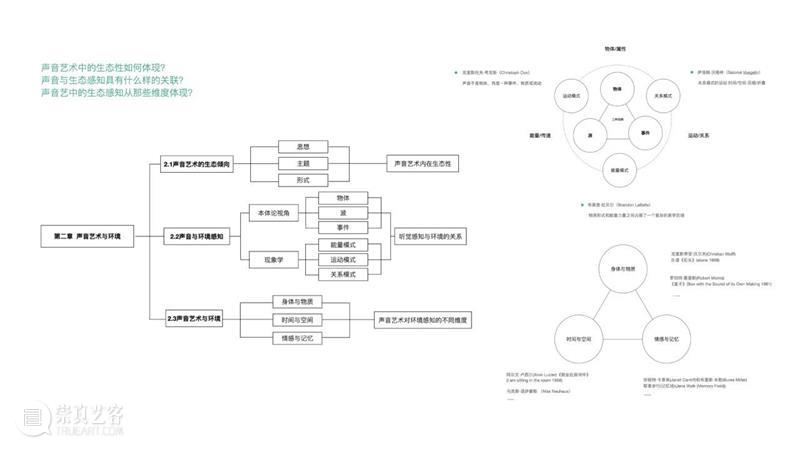

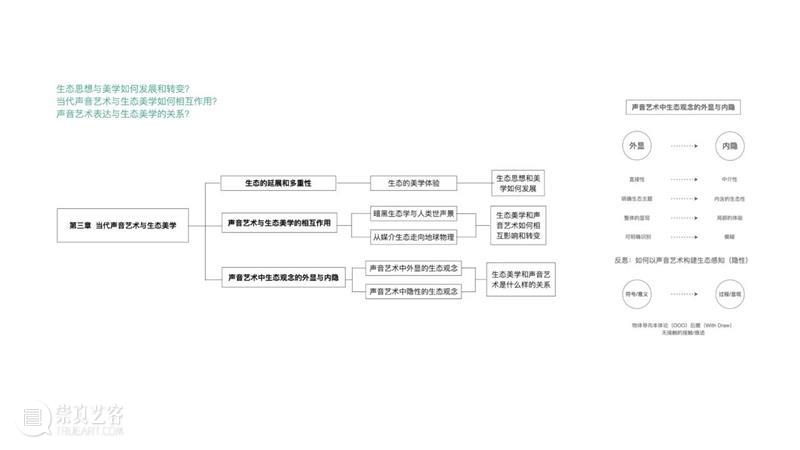

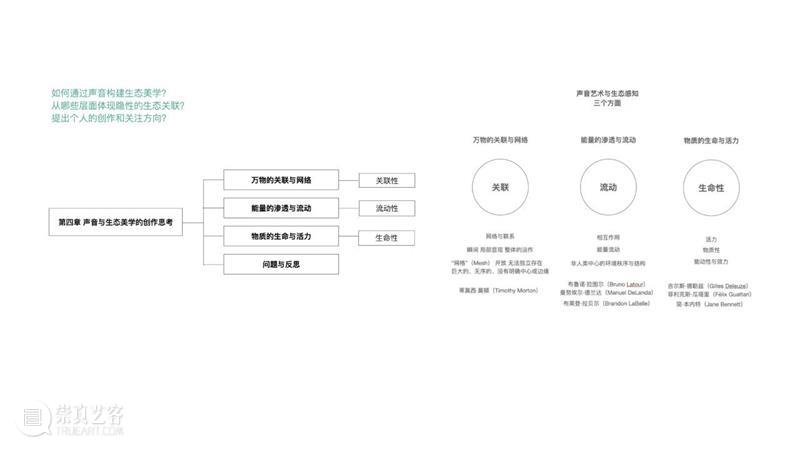

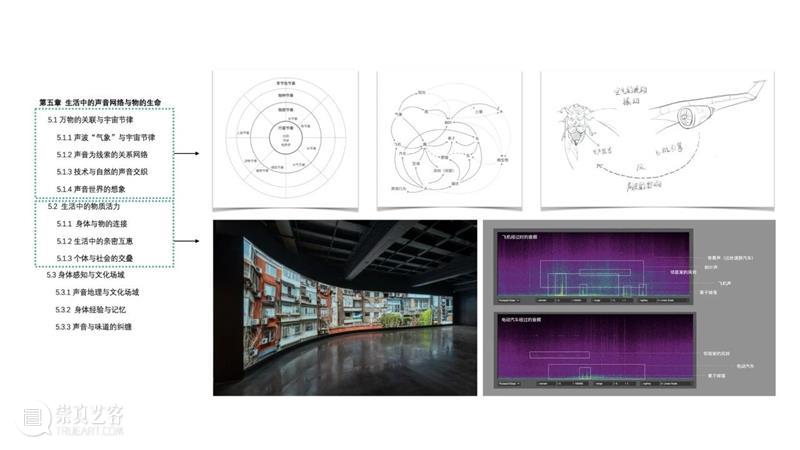

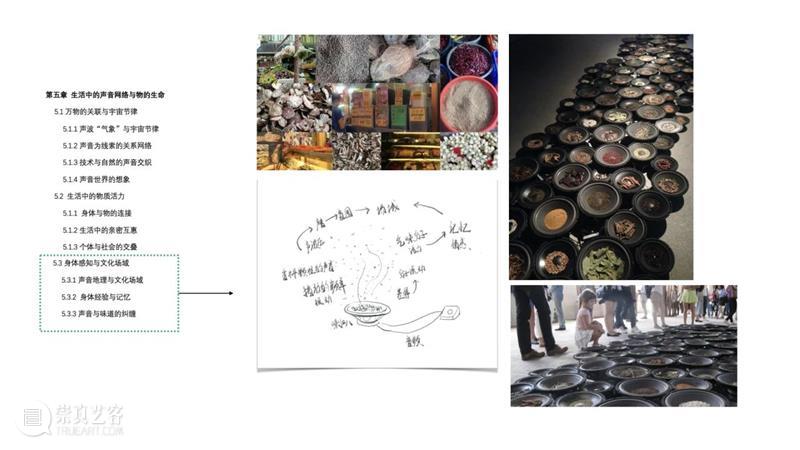

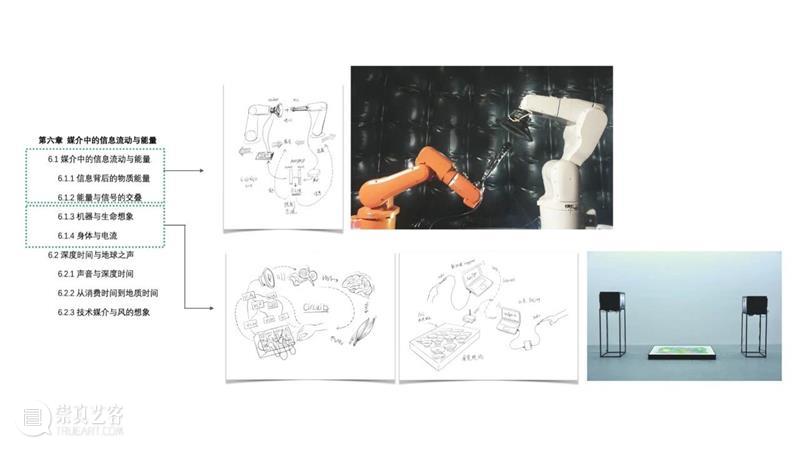

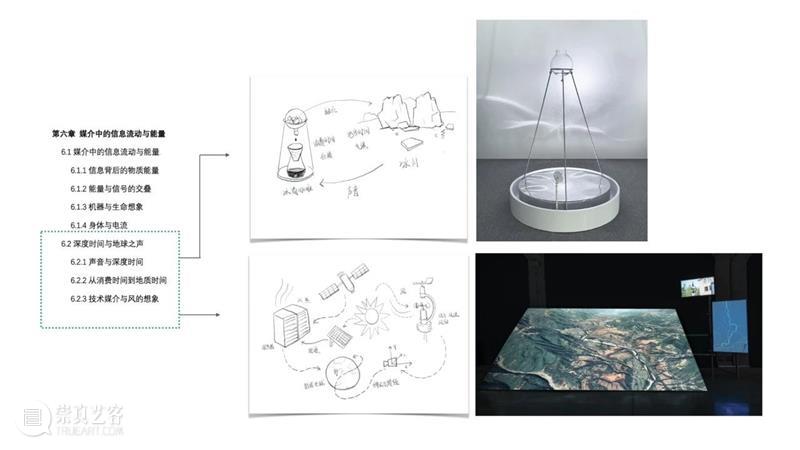

论文《基于生态感知的声音艺术价值与路径研究》

作者/邱宇

导师组/陈小文教授、张尕教授、费俊教授

研究方向/媒体艺术设计研究

→向右滑动查看更多图片

作品选登《将去何处》

→向右滑动查看更多图片

02

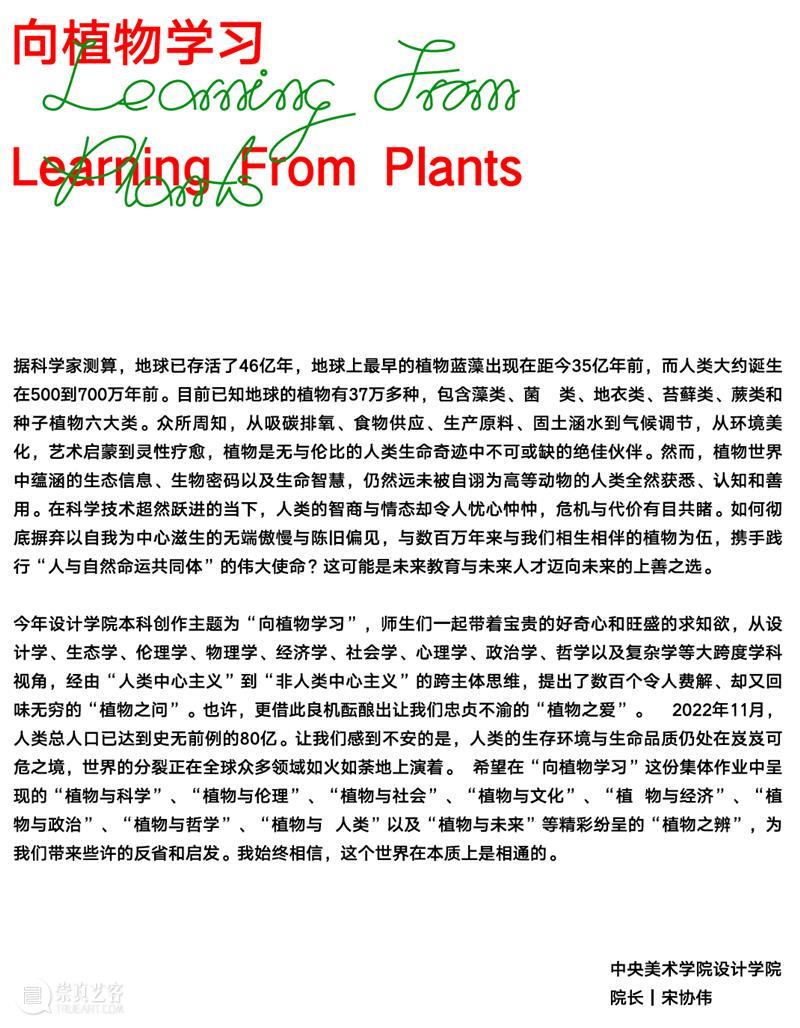

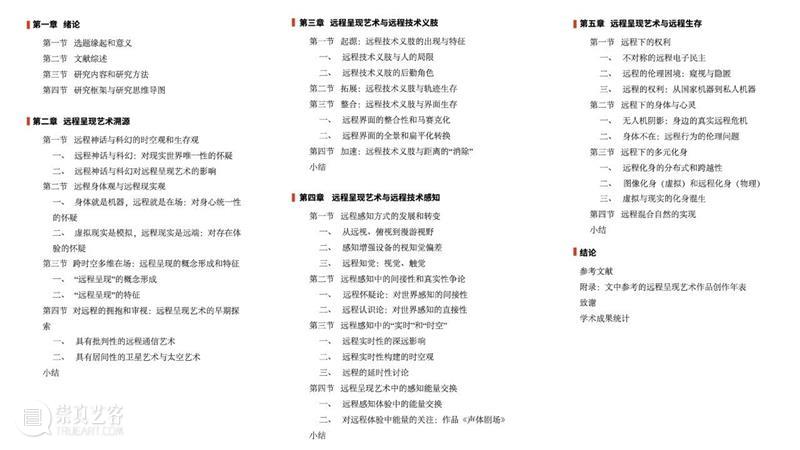

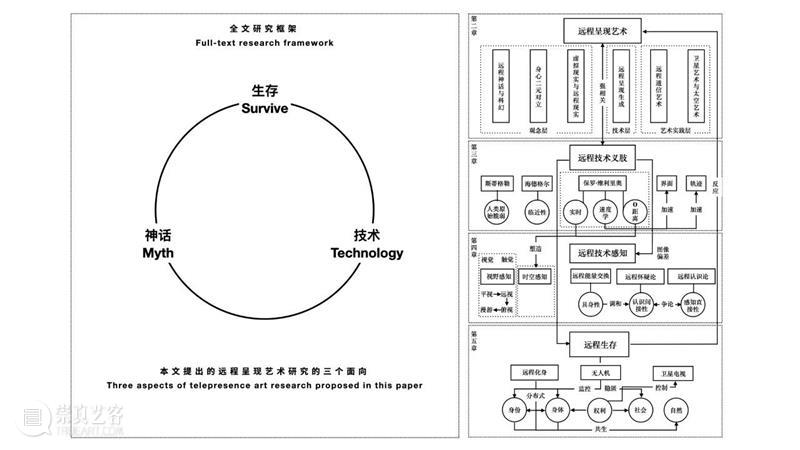

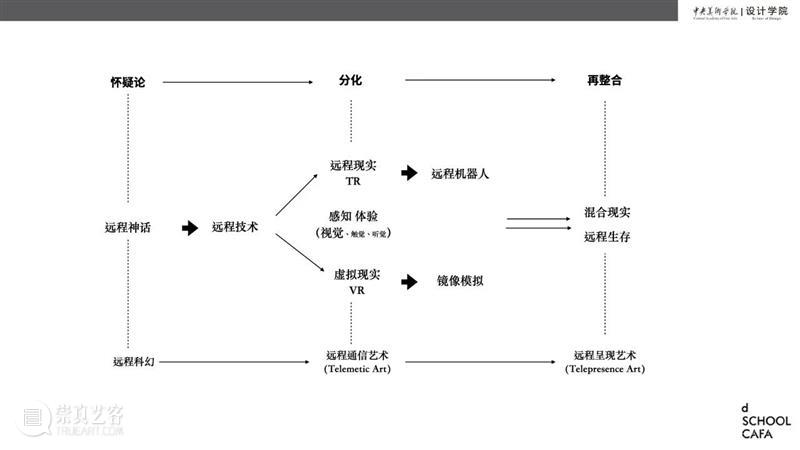

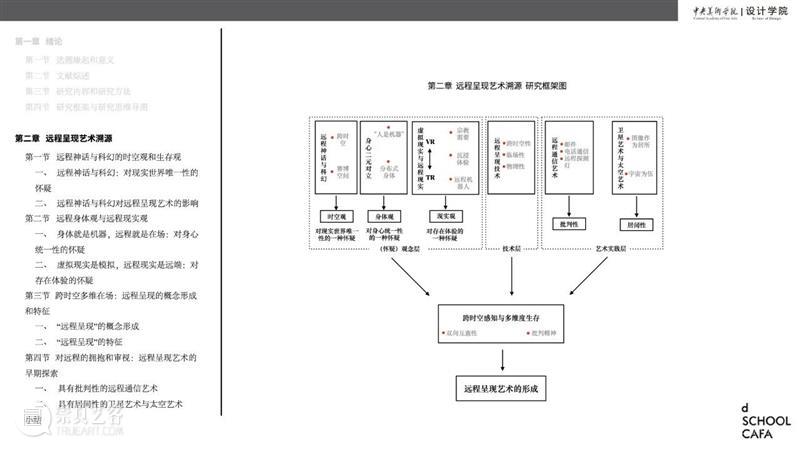

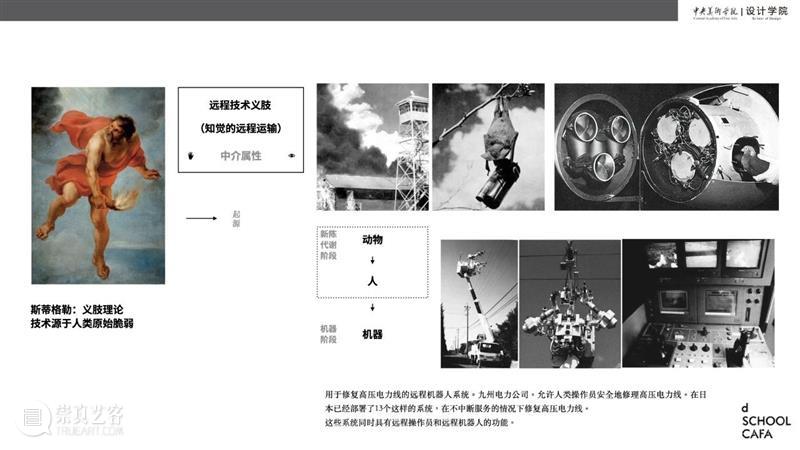

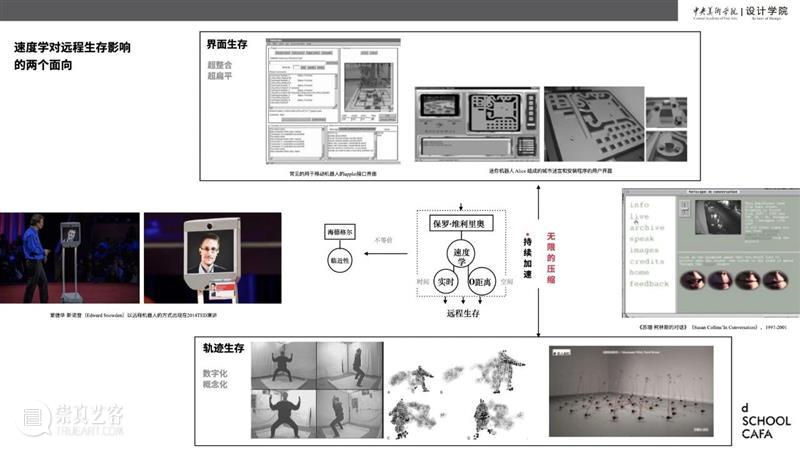

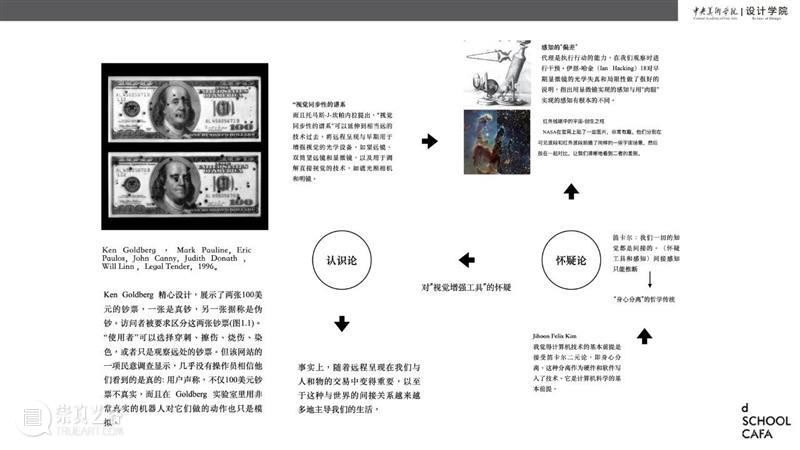

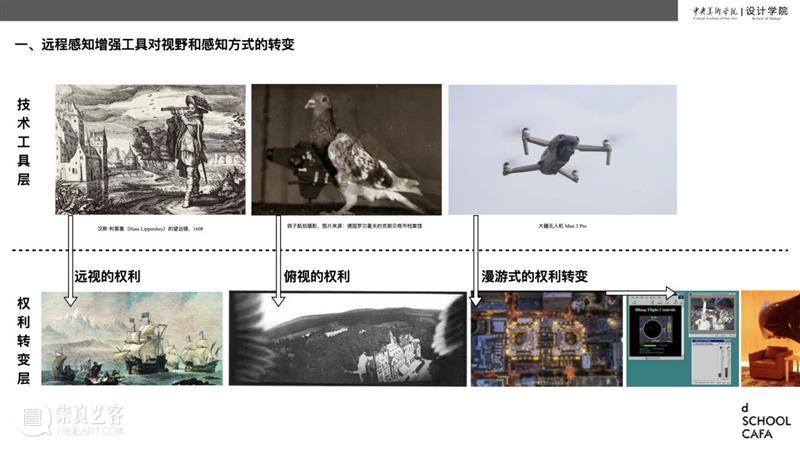

论文《远程呈现艺术中的跨时空感知与多维度生存艺术主题研究》

作者/孟松林

导师/陈小文教授

研究方向/智能科技与机器人艺术设计

→向右滑动查看更多图片

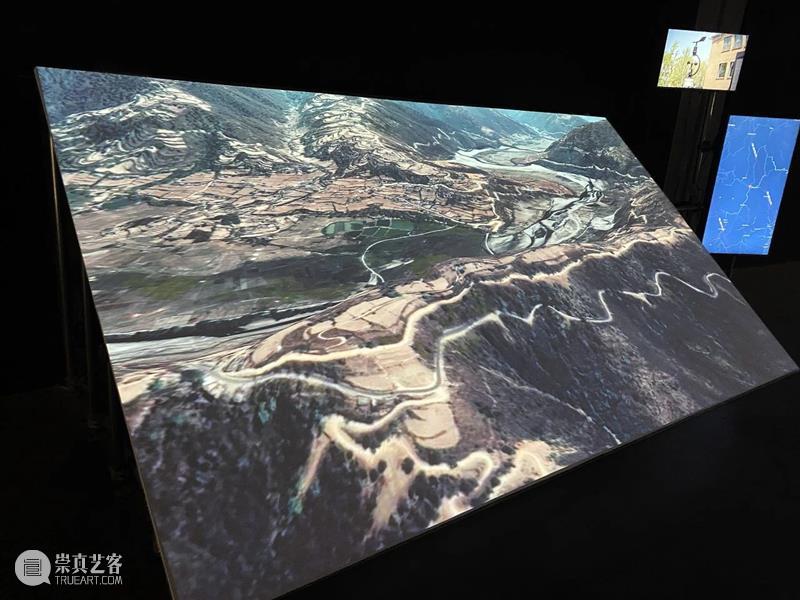

作品选登《声体剧场》

→向右滑动查看更多图片

硕士研究生毕业作品

02

/生物艺术设计研究/

Bio Art Design Research

生物艺术与设计研究是跨学科研究方向,综合雕塑、数字媒体,生物+合成生物材料,人工智能科技以及生命科技为一体的艺术与科技综合性学科。以研究生命工程的美学与伦理为主导。研究当代生物科学的发展会如何推动我们去重新定义什么是自然,什么是生命。它将为艺术家与科学家共同研究建立平台、提供支持。尝试新型的教学模式和体系。生物科技是世界未来医学、生物学以及农业经济发展的尖端学科。它也将为当代艺术发展提出新的问题、材料、创作方法。反过来,我们培养出来的艺术家和设计师会为科学家的课题提出有意义的挑战和转译,以此共同推动科技、社会、和文化的发展。

01

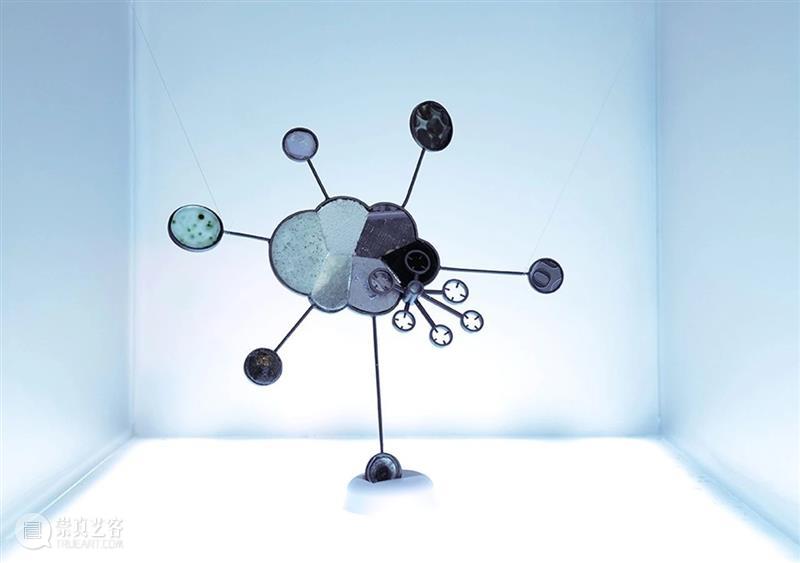

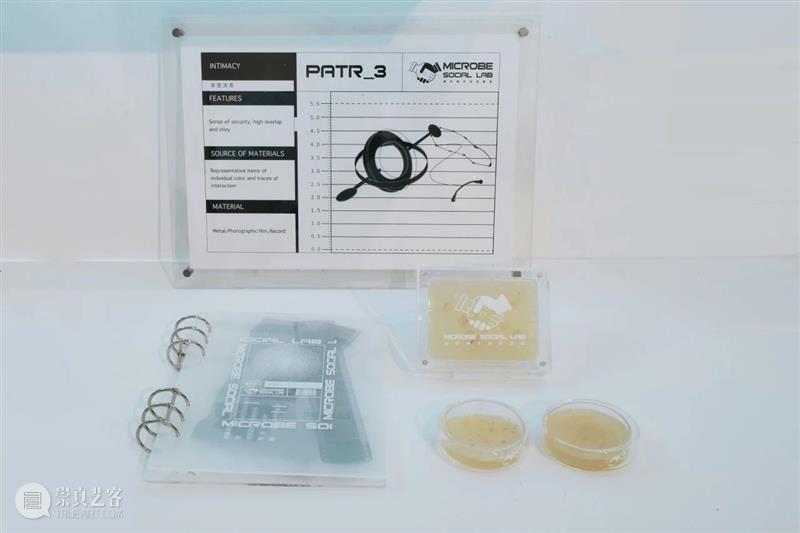

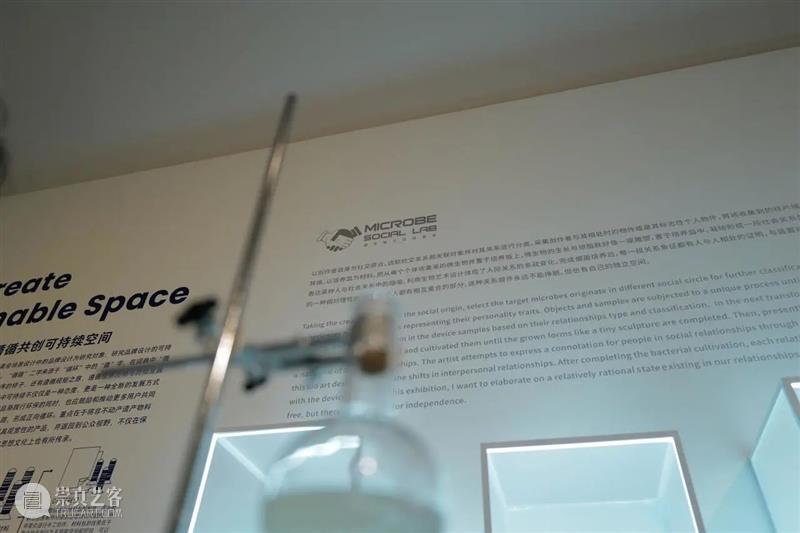

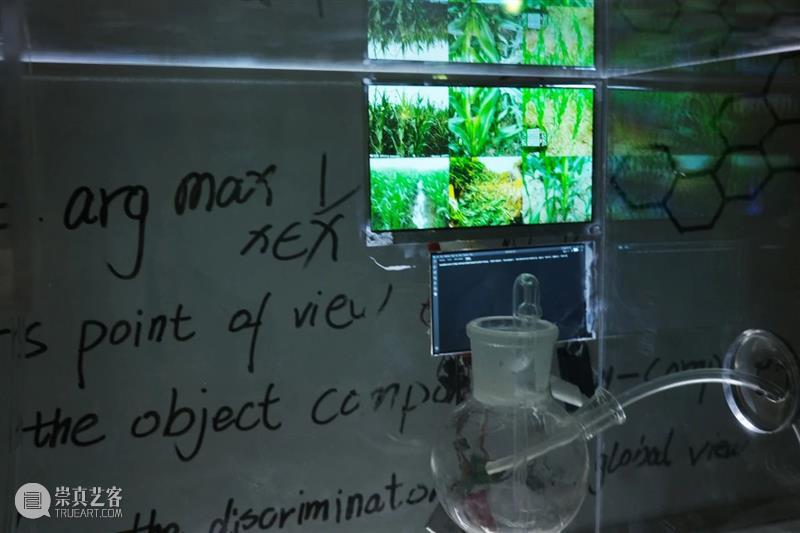

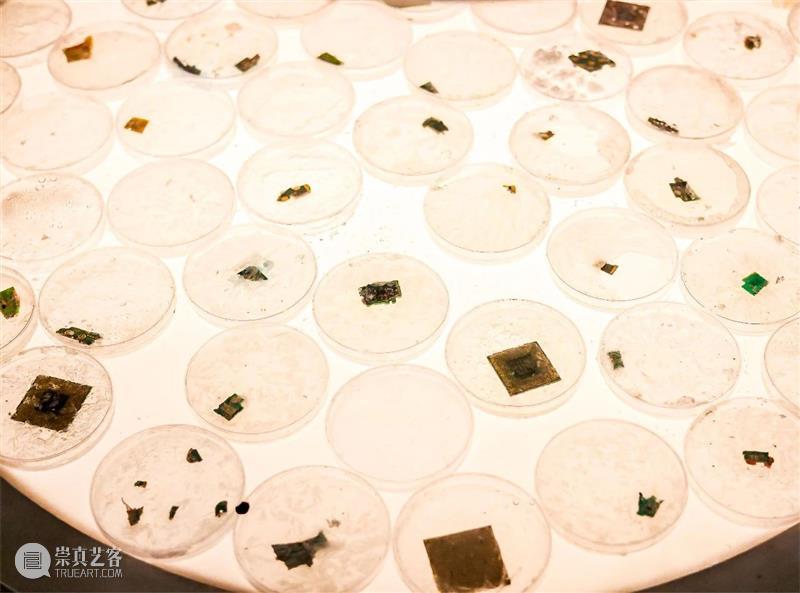

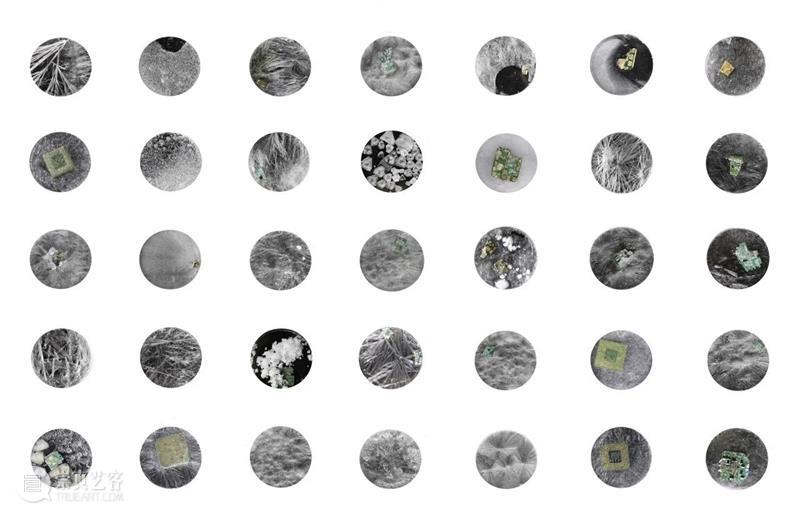

《共生—微生物社交实验室MICROBE SOCIAL LAB》

作者/吕智杨

导师组/宋协伟教授、费俊教授、姚璐教授

研究方向/生物艺术设计研究

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

/生物艺术与科技研究/

Bio Art and Technology Research

生物艺术与科技研究是跨学科研究方向,综合雕塑、数字媒体,生物+合成生物材料,人工智能科技以及生命科技为一体的艺术与科技综合性学科。以研究生命工程的美学与伦理为主导。研究当代生物科学的发展会如何推动我们去重新定义什么是自然,什么是生命。它将为艺术家与科学家共同研究建立平台、提供支持,尝试新型的教学模式和体系。生物科技是世界未来医学、生物学以及农业经济发展的尖端学科。它也将为当代艺术发展提出新的问题、材料、创作方法。反过来,我们培养出来的艺术家和设计师会为科学家的课题提出有意义的挑战和转译,以此共同推动科技、社会和文化的发展。

01

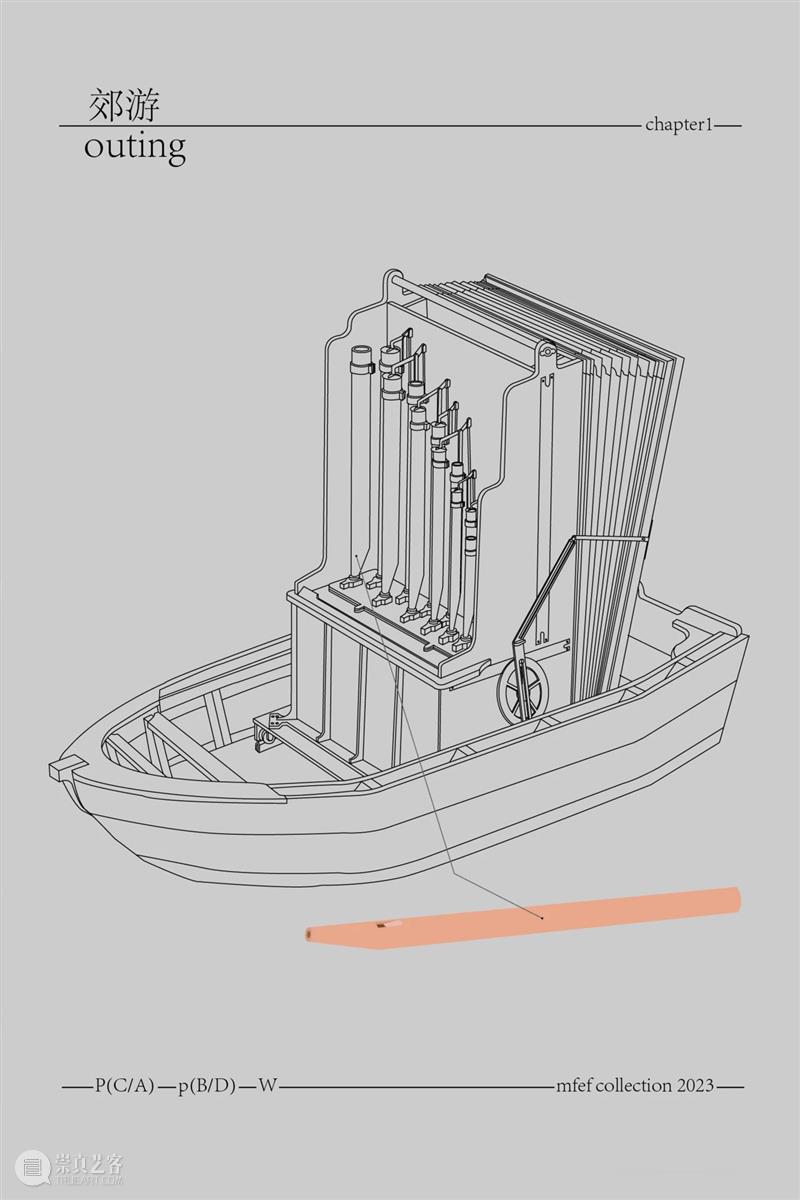

《郊游/outing》

作者/王和

导师组/陈小文教授、费俊教授 、姚璐教授、 Clive van Heerden(外聘专家)

研究方向/生物艺术与科技研究

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

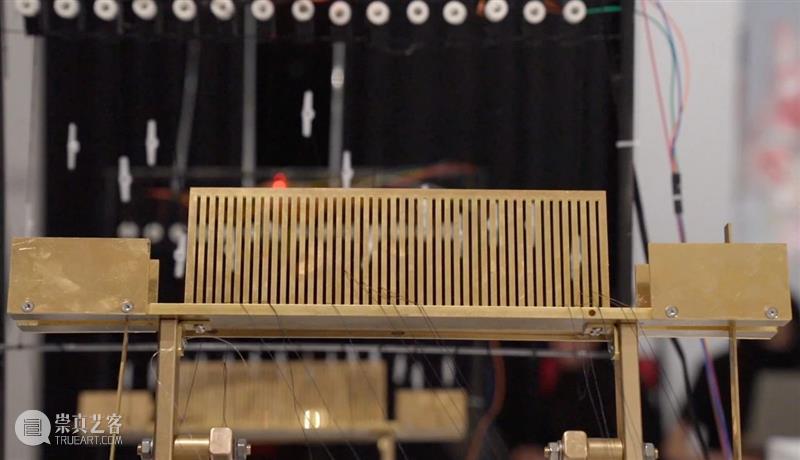

创作从乐理、音乐和演奏行为的视角出发,进行声音装置的构想,以对演奏行为内在逻辑进行仿生的自动化演奏乐器组成的机械剧场为主体,主要由陶制哨管按特定次序排列组成的发声结构阵列、动态机械结构与数字信号控制组件构成,通过对发声单元进行发声、演奏、止音等一系列操控,实现对演奏行为的内在逻辑与音乐表演呈现效果上的“仿真”。

作品概念与呈现形式都在很大程度上抛却了仅对外表形态特征与具体肢体动作的仿生,尝试构建一种更加注重演奏行为内在逻辑与控制原理的仿生观念。并将其与郊游息息相关的一系列器物为线索和载体,将郊游与自然环境作为表演呈现的第一空间,营造出一种符号与形式间略显矛盾冲突,感知与客观环境间又呈现出一种整体协调氛围的人造景观。

/艺术与科技研究/

Art and Technology Study

艺术与科技研究方向是为艺术学院的学生开设的新学科,探索艺术与科技/科学融合中延发的新型艺术形式、创作方法、工具、材料、以及新型的与观众的交流方式。本方向的教学目标是培养有思想、有创造力、有远见、有试验精神、并能成熟地用最新科技来扩展传统艺术/设计形式的艺术家和设计师。本专业区别于传统设计学科,更直接面对当下社会问题,科技伦理问题,以及飞速更新的新技术,因此所涉及到的领域更广泛,形式更多样易变。基于自身特性,方向定位和课程规划上注重课程内容既有鲜明特征有相互有联系,并且尤其注重以“新生问题”带动课程。课程设置大体分为三类:思辨类,科技类,动手类。课程内容涉及到人工智能科技、机器人科技、生物科技、社交媒体传播科技、交互影像和声音科技、 VR/AR 制作技术、3D 打印技术、物理交互技术、机械动态雕塑制作原理、以及计算机编程语言。

01

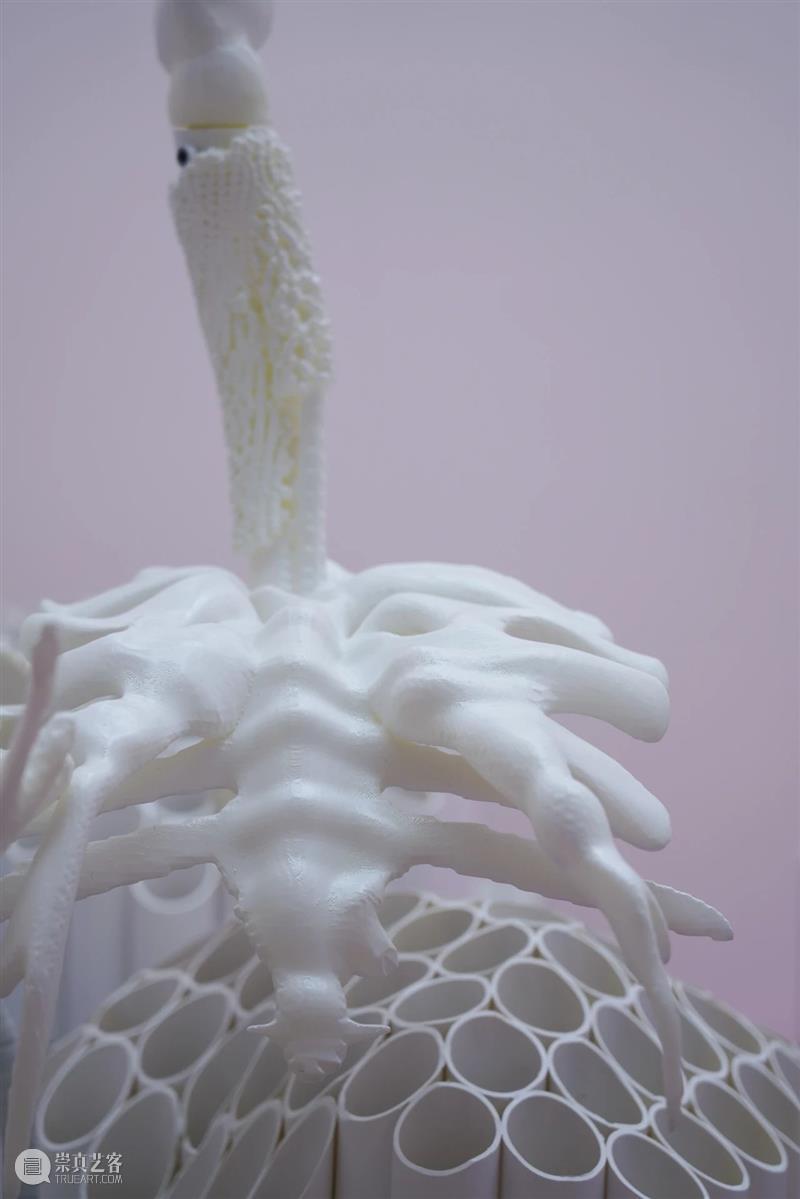

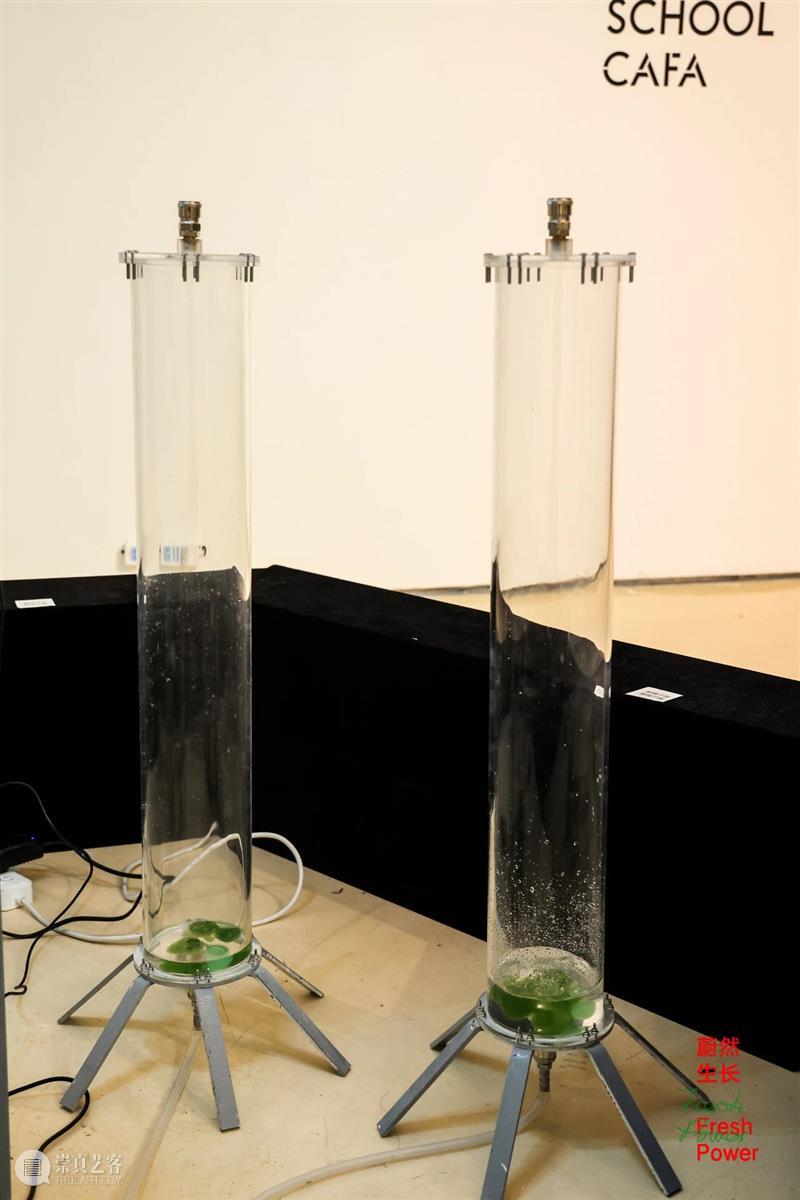

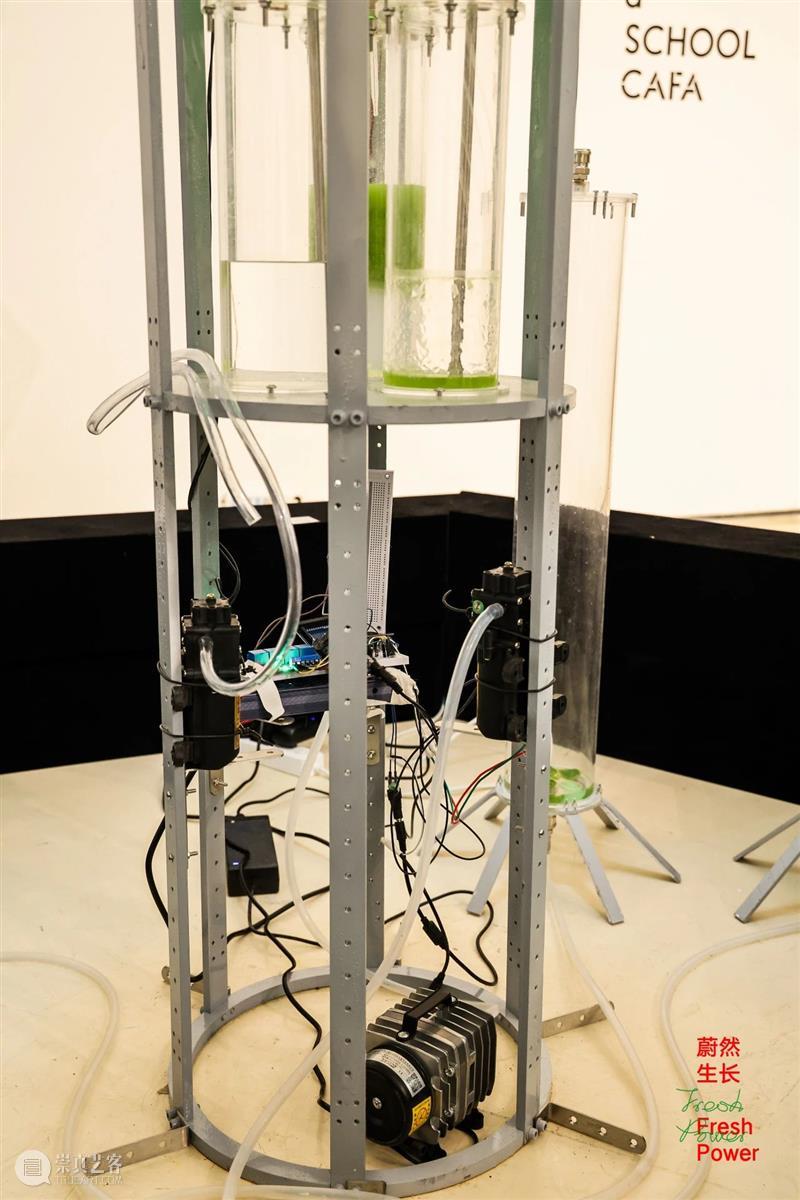

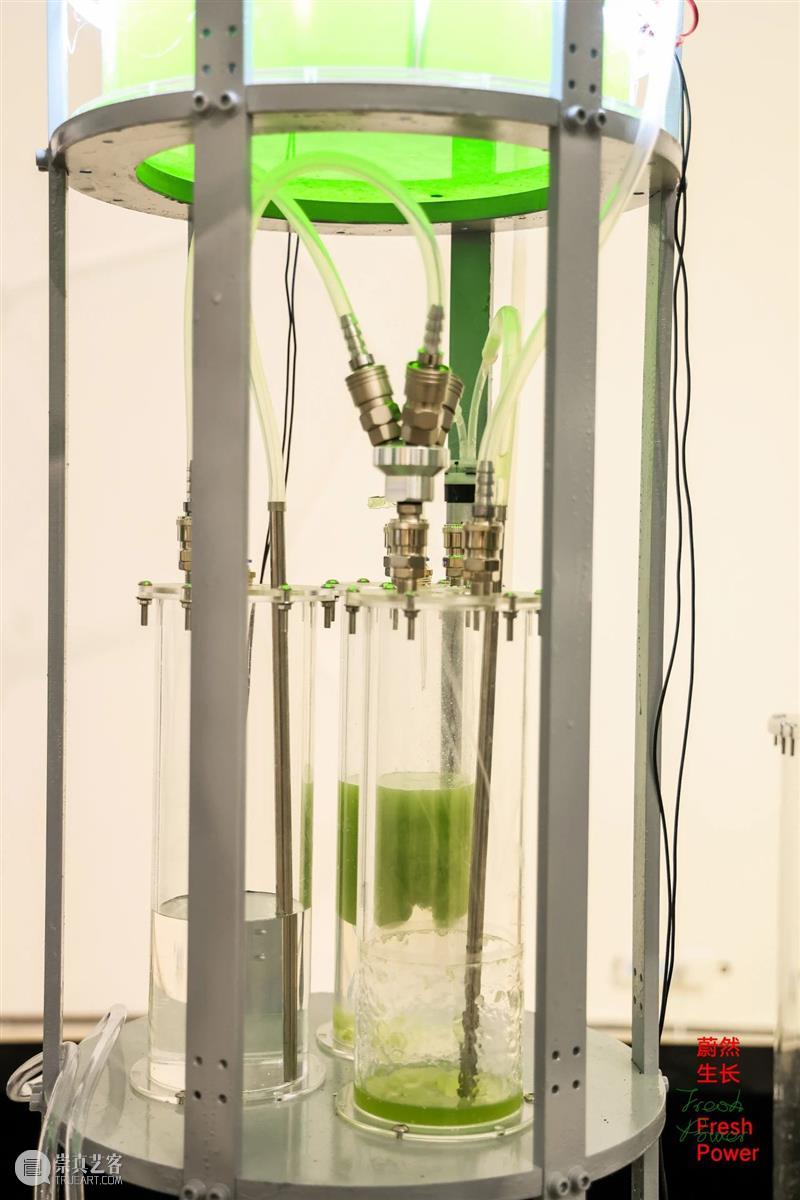

《生物驯化》

作者/罗雅蕾

导师组/陈小文教授、费俊教授、彭锋教授(外聘专家)、AnnHamilton(外聘专家)、ChrisFabian(外聘专家)

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

02

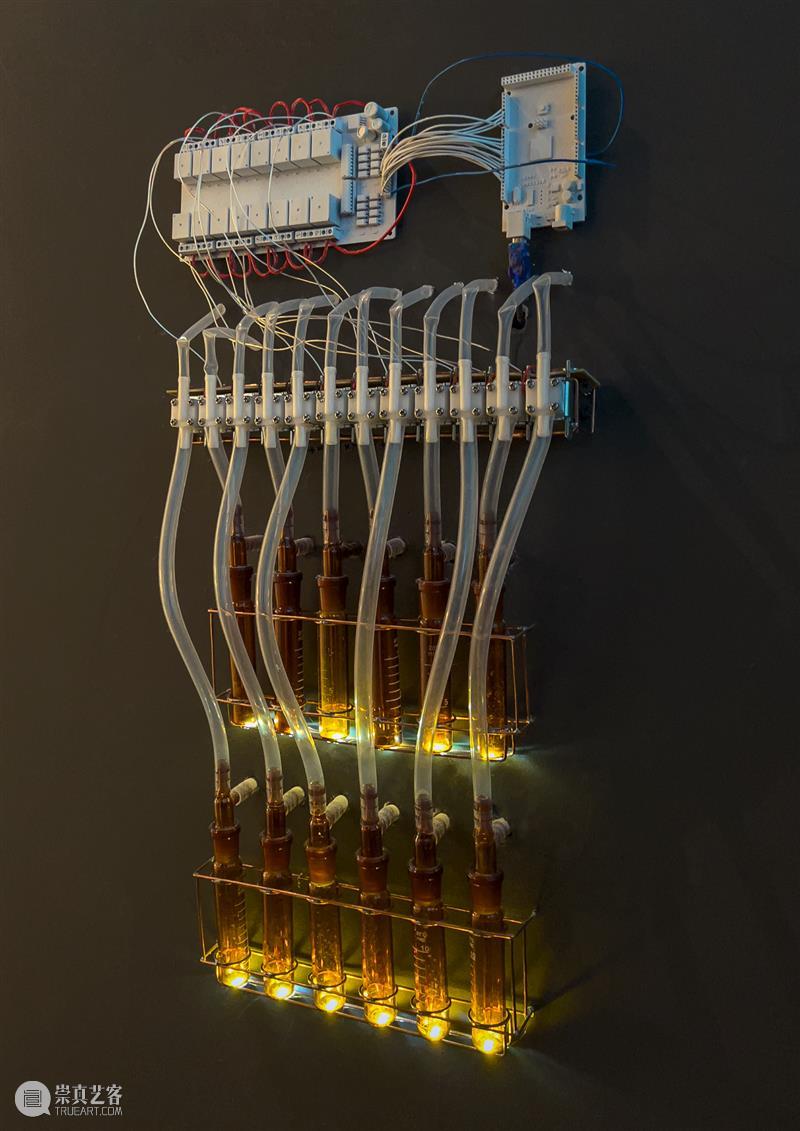

《豌豆花》

作者/崔昱

导师组/陈小文教授、费俊教授、彭锋教授(外聘专家)、AnnHamilton(外聘专家)、ChrisFabian(外聘专家)

→向右滑动查看更多图片

/机器人艺术研究/

Robot Art Design Research

艺术与科技学科中,机器人艺术与科技研究是跨学科研究方向,综合动态雕塑、交互媒体,人工智能科技为一体的艺术与科技综合性学科。与传统的机械电动,风动雕塑不同,机器人艺术与科技将融合雕塑、数字媒体、产品设计、人工智能、大数据。机器人科技是国家未来经济发展规划中的重点。智能自动化科技正在进入我们生活中的各个角落。社会将急需智能自动化建筑,家居,交通工具,医疗设备等产品的艺术设计人才。同时,智能自动化科技也会激发新的艺术形式的产生,并丰富传统艺术/设计的表现力。机器人艺术设计研究是中央美术学院设计学院与北京交通大学机械工程学院以及北京大学工学院等机构合作的、跨学院共同推进的研究方向与教学平台。希望能通过这种跨学科、跨领域的研究生教学和研究,推动这一新型学科的建设。

01

《ShyArm》

作者/程奥林

导师组/费俊教授、陈小文教授、吕品昌教授、姚燕安教授(外聘专家)、钟栗铎(外聘专家)

→向右滑动查看更多图片

02

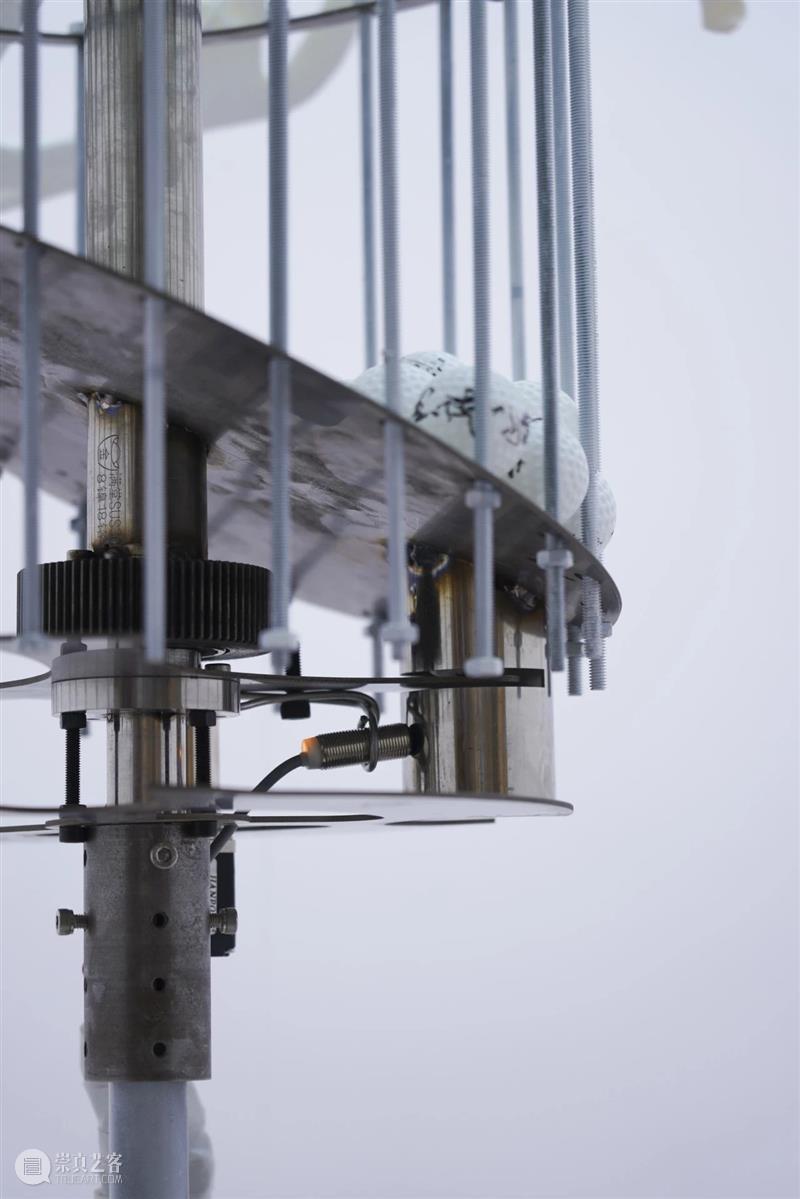

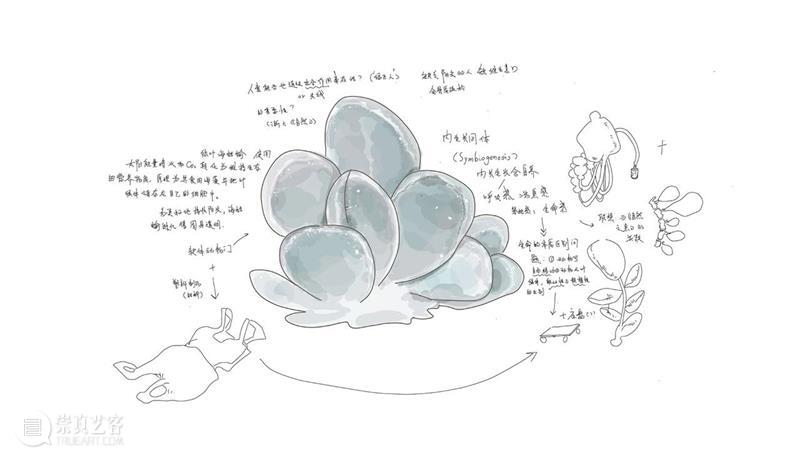

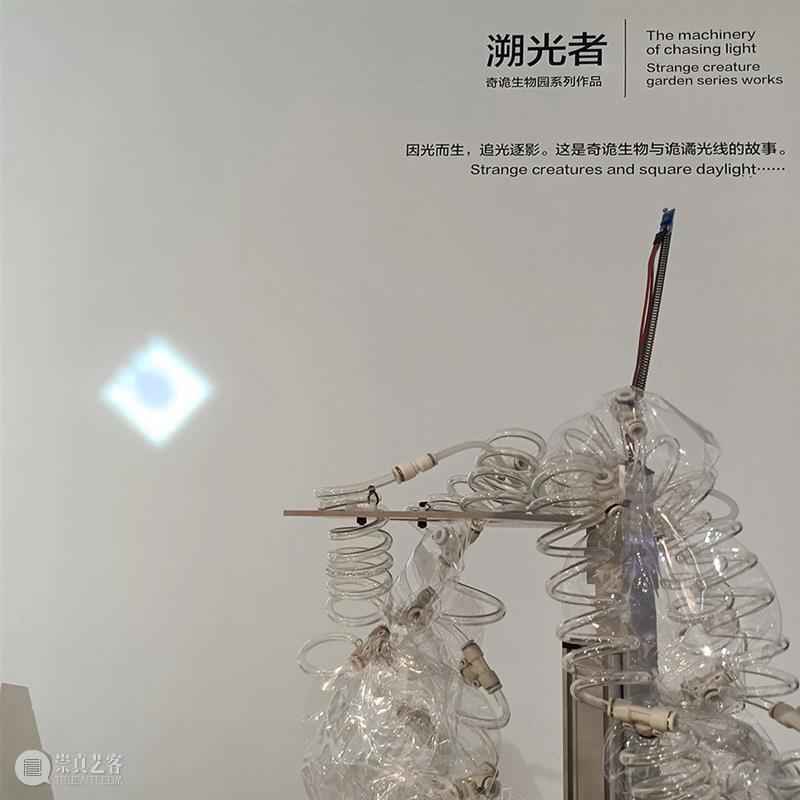

《溯光者》

作者/苟超凡

导师组/陈小文教授、费俊教授、吕品昌教授、姚燕安教授(外聘)、钟栗铎教授(外聘)

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

03

《乌盆》

作者/黄恩琦

导师组/陈小文教授、费俊教授、吕品昌教授、姚燕安教授(外聘专家)、钟栗铎(外聘专家)

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

/智能科技与可穿戴设计/

Wearable AI Technology Design Study

智能科技与可穿戴设计研究是基于人工智能化时代工业发展的新生态——机器人,人工智能和大数据而产生的跨艺术与科技的新学科。大数据、人工智能、机器人科技正在改变人类未来的生产和生活方式。帮助人类有智慧地用最小的能源去创造最大的价值。“智能化”产品和设计(媒体,产品,建筑)在迅速地改变社会,生产与生存。可穿戴与智能科技设计研究将着重研究如何运用智能科技,赋予服装对内(身体)和外(社会)超强的感知和交流能力。时装是人的皮肤,不再是仅仅是用来保护和装饰肉体,身体将通过可穿戴智能时尚与外部世界交流,服装的功能不再单一化:她可以根据人的指令,既可以封闭又可以“敞开”。她可以是人体器官的延伸,借助“物联网”和人工智能,完成其它器官无法承担的大小工作,比如:远程感知与情感交流。

01

《错位》

作者/晋长毅

导师组/陈小文教授、吕越教授、滕菲教授、ClivevanHeerden教授(外聘)、邓天绪(外聘)

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

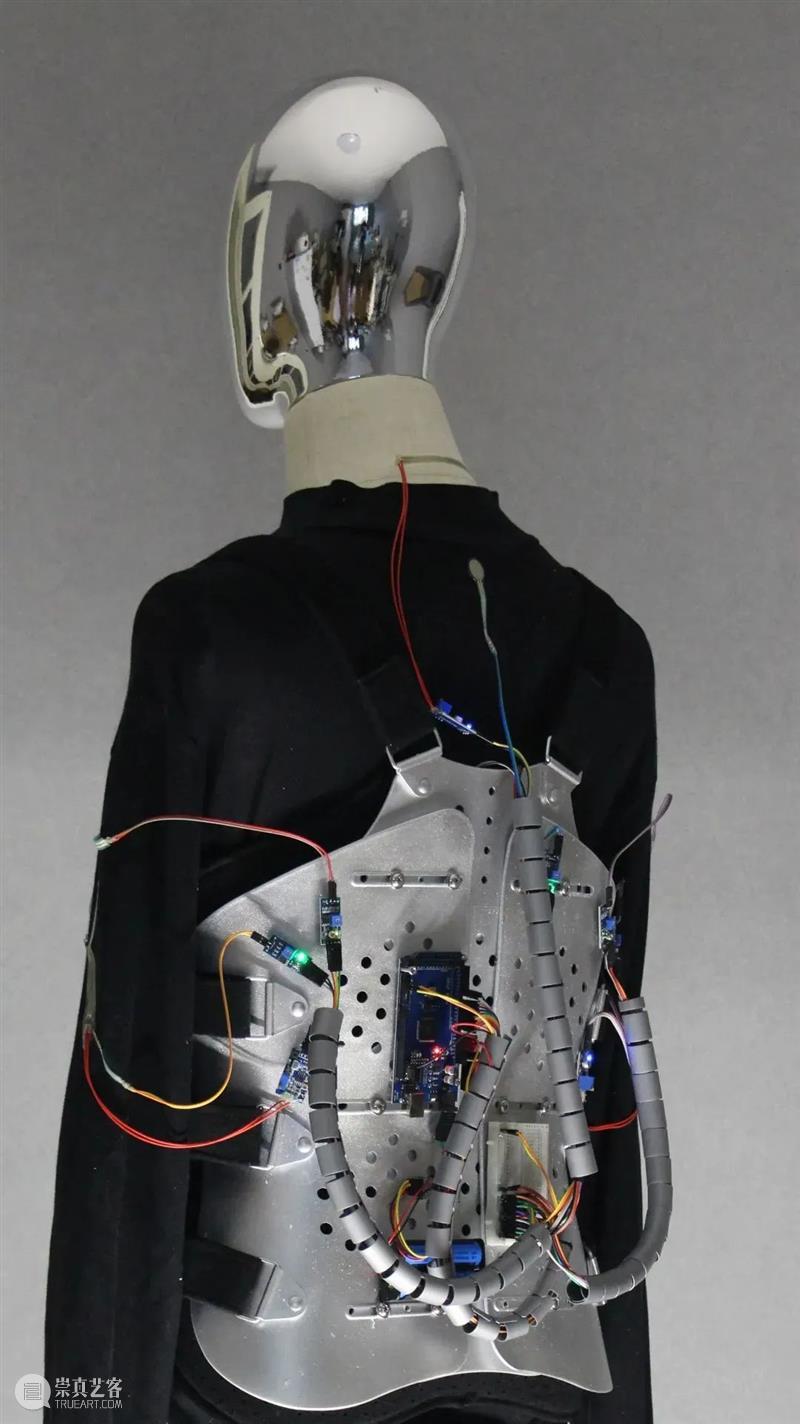

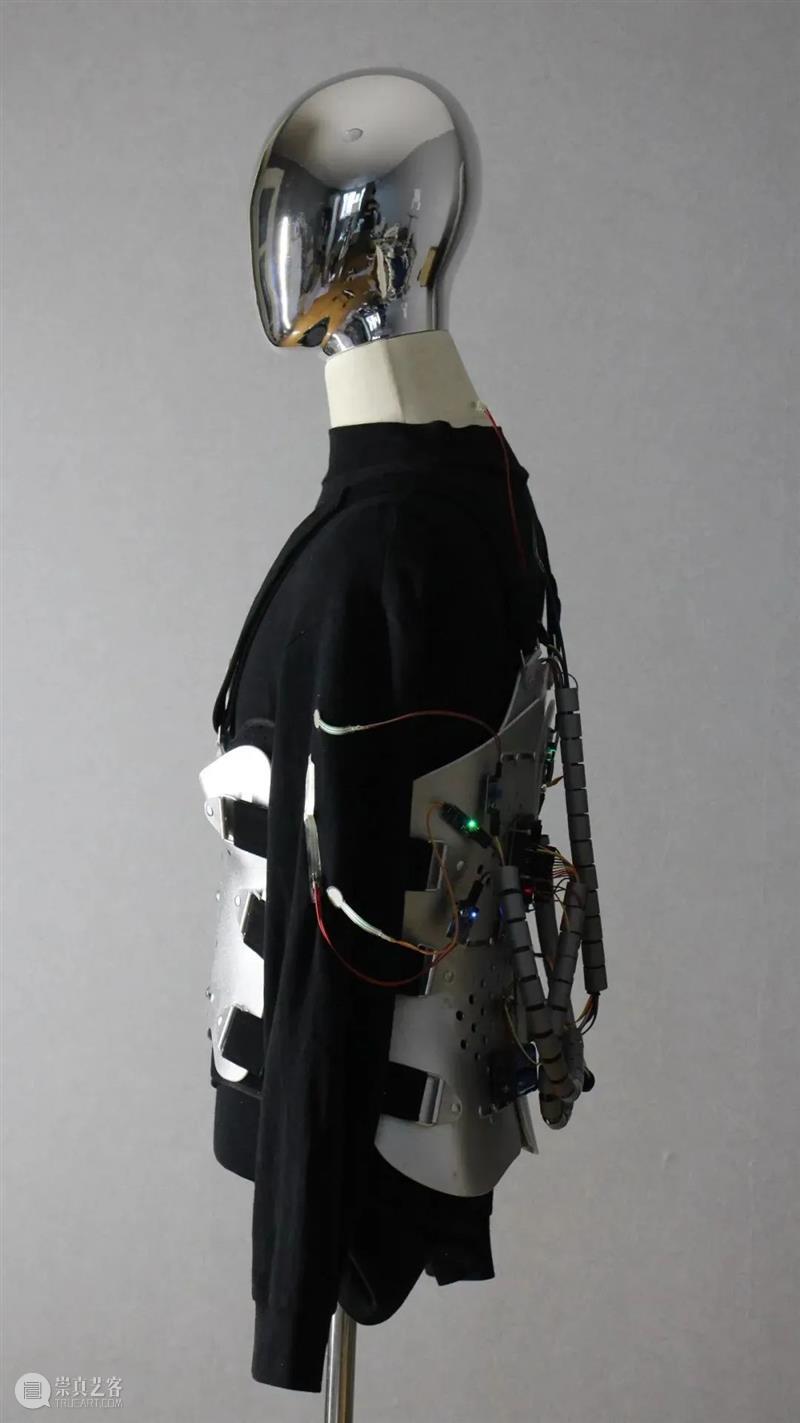

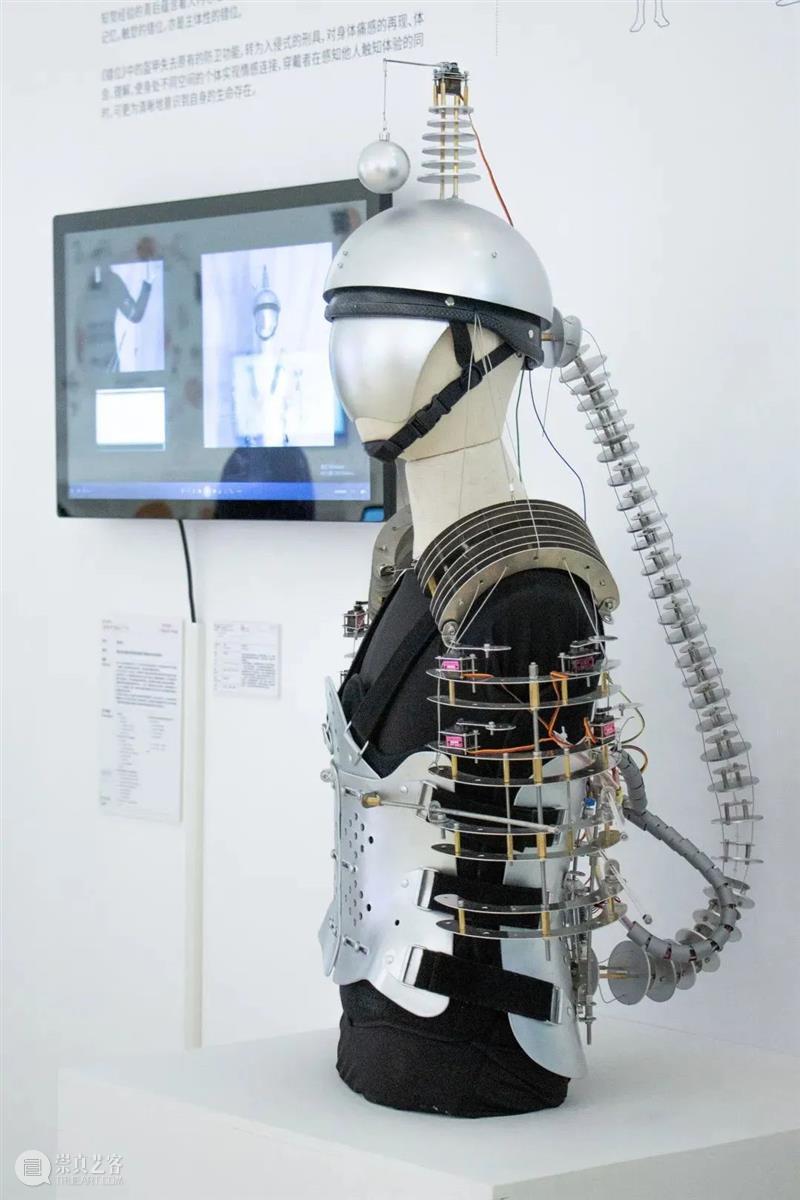

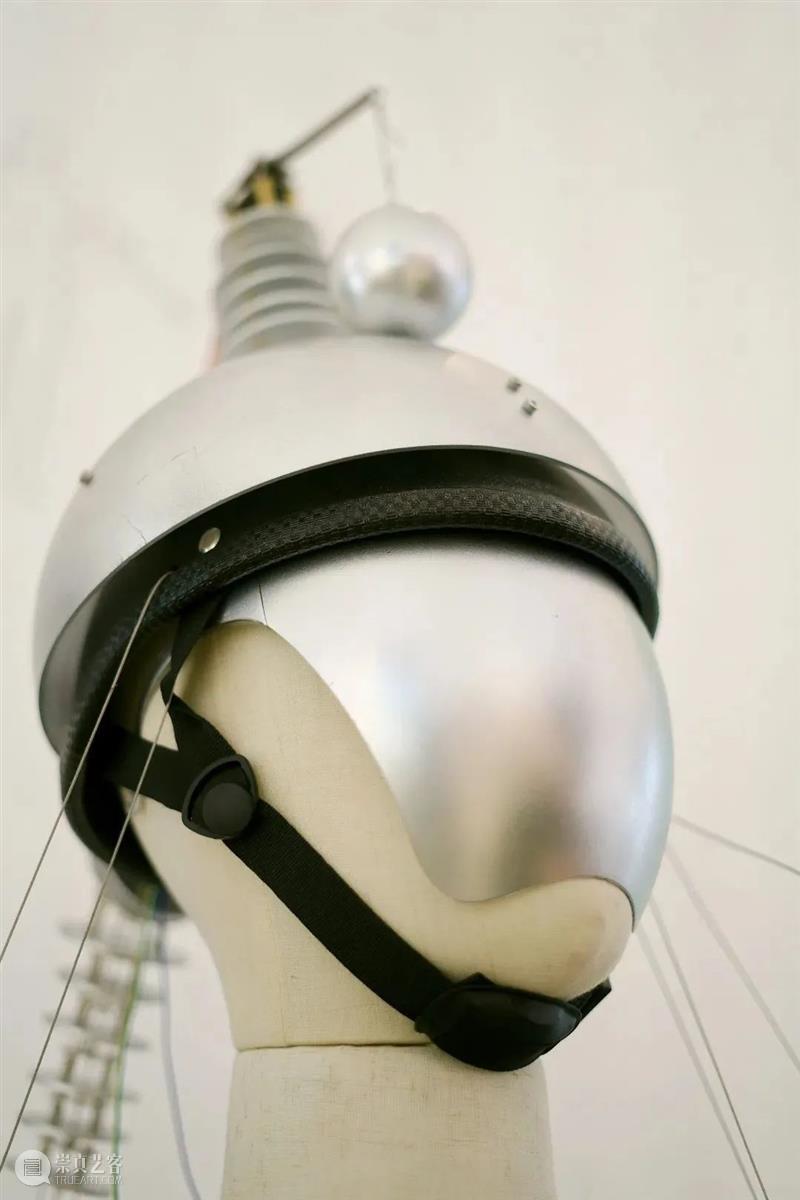

02

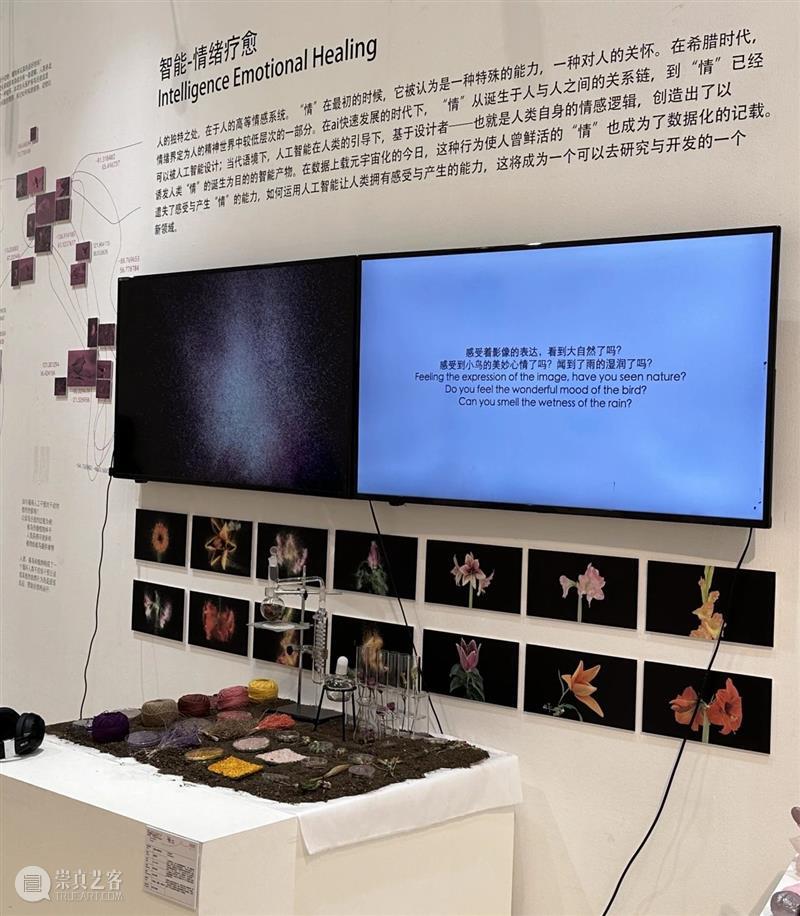

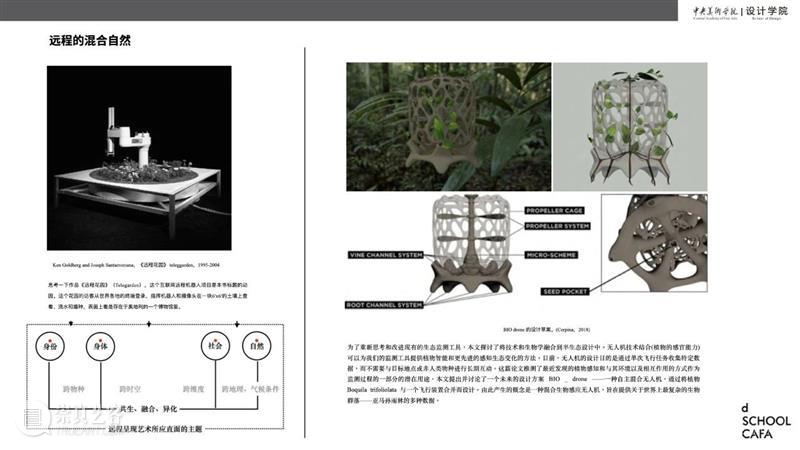

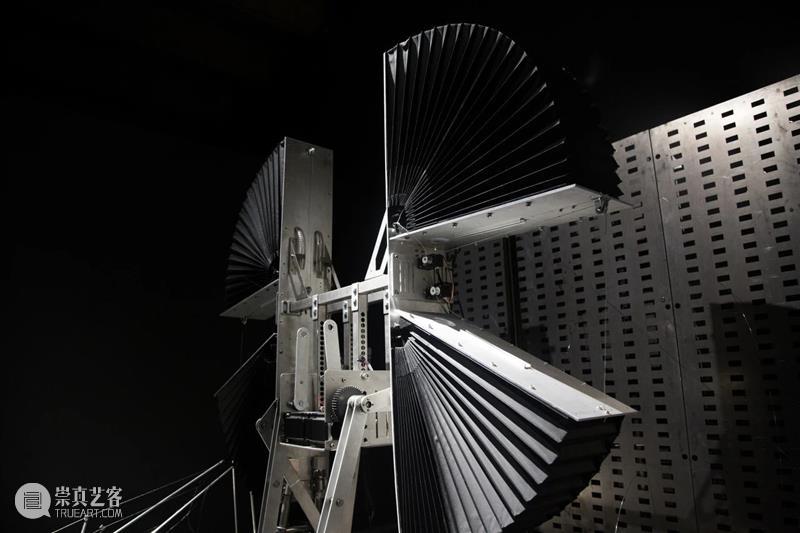

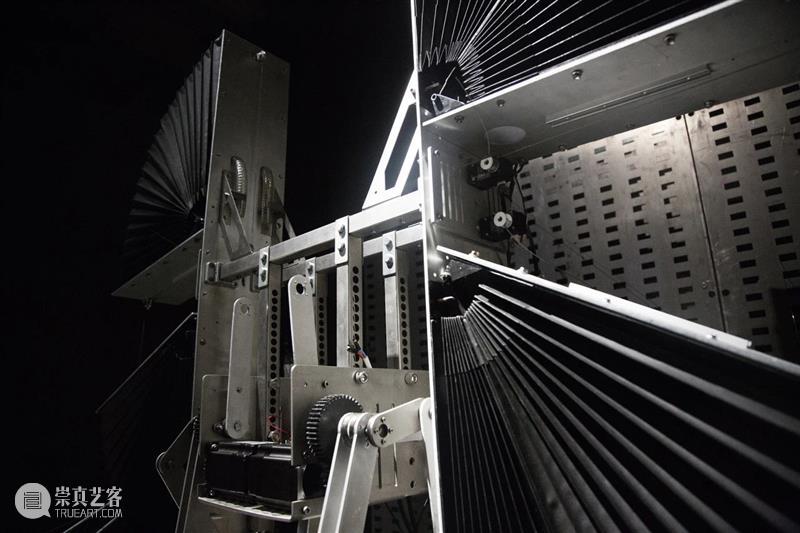

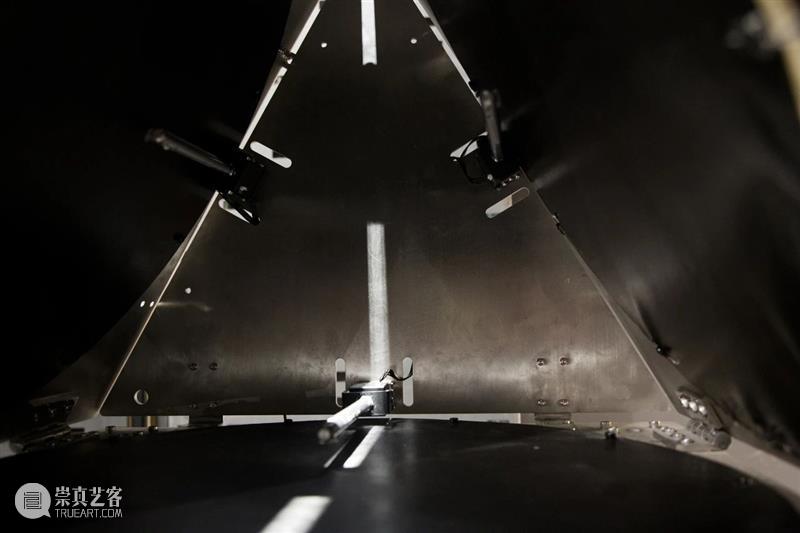

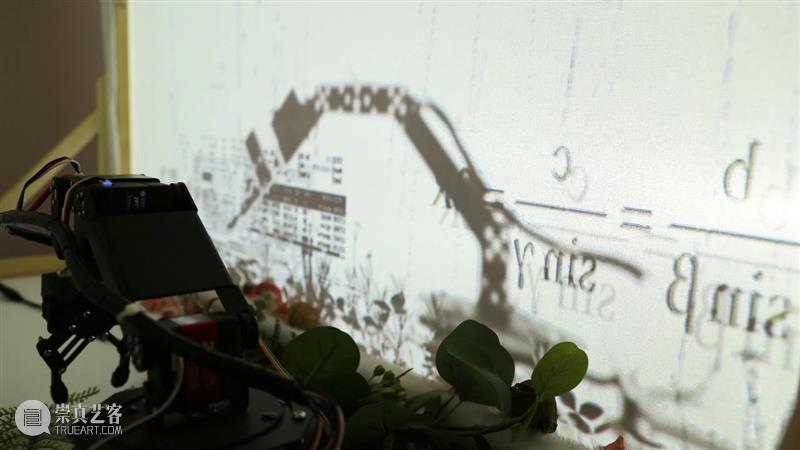

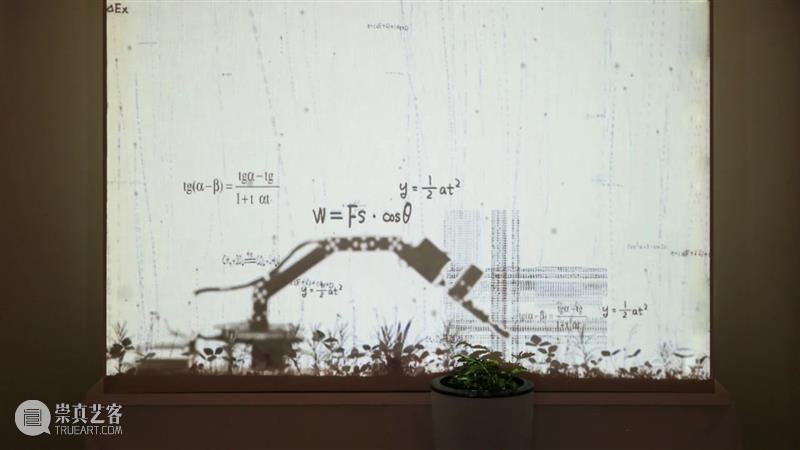

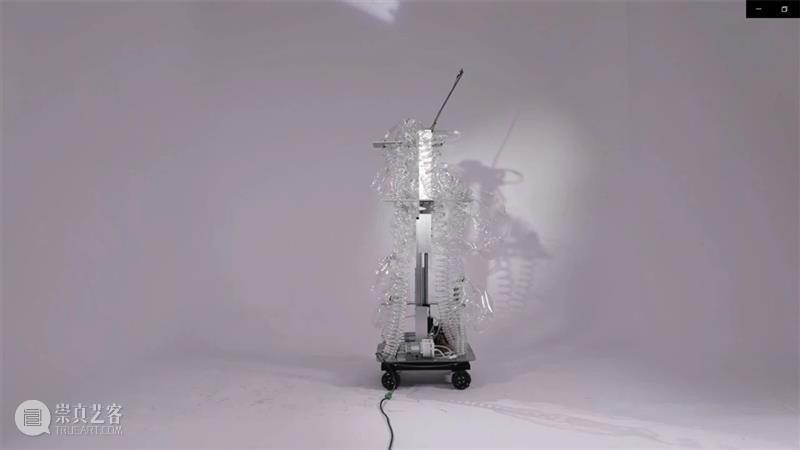

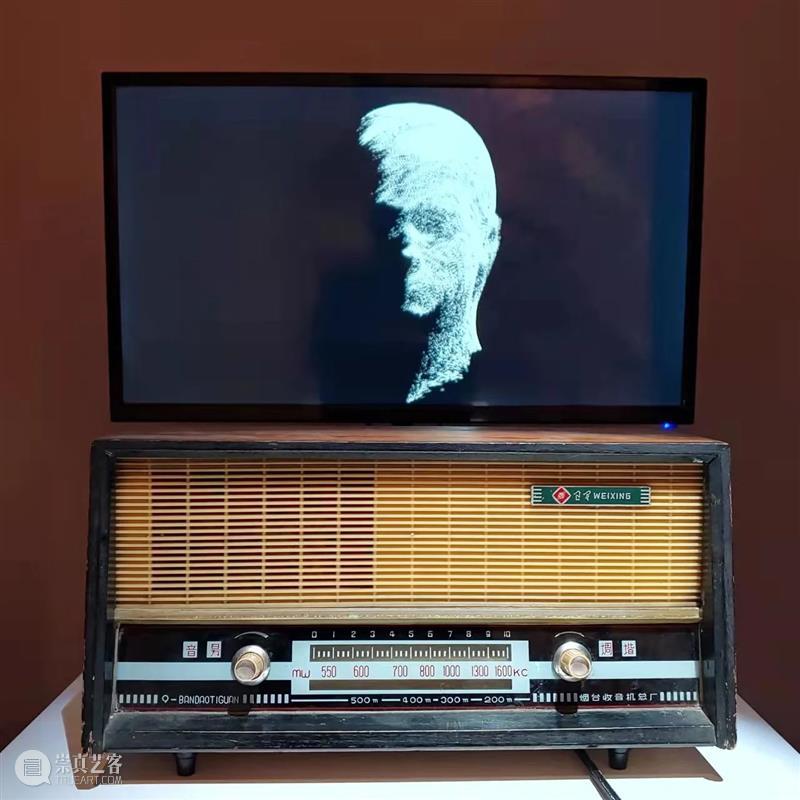

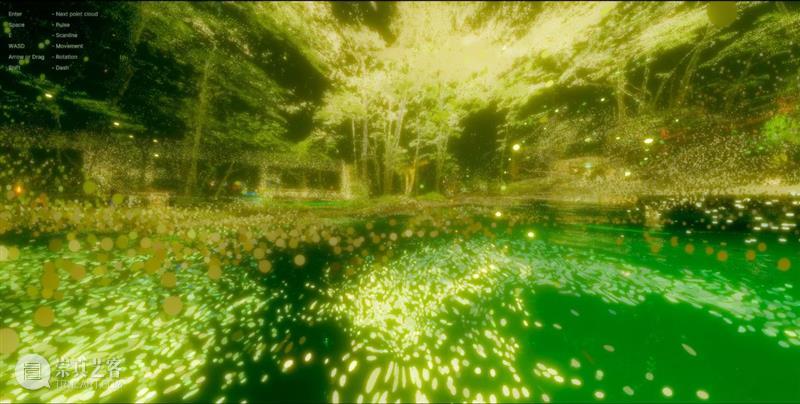

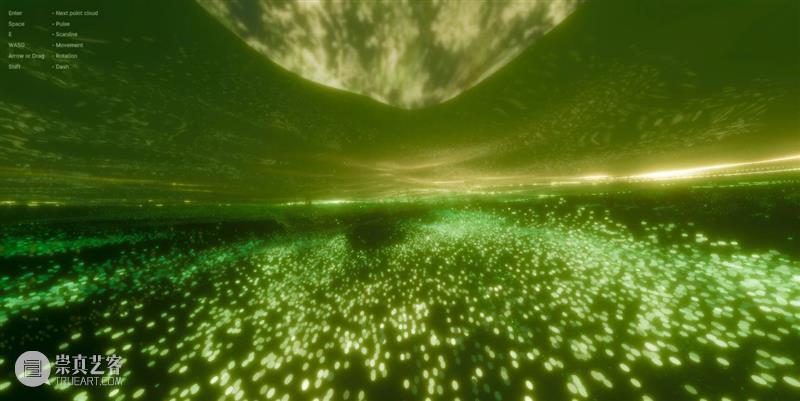

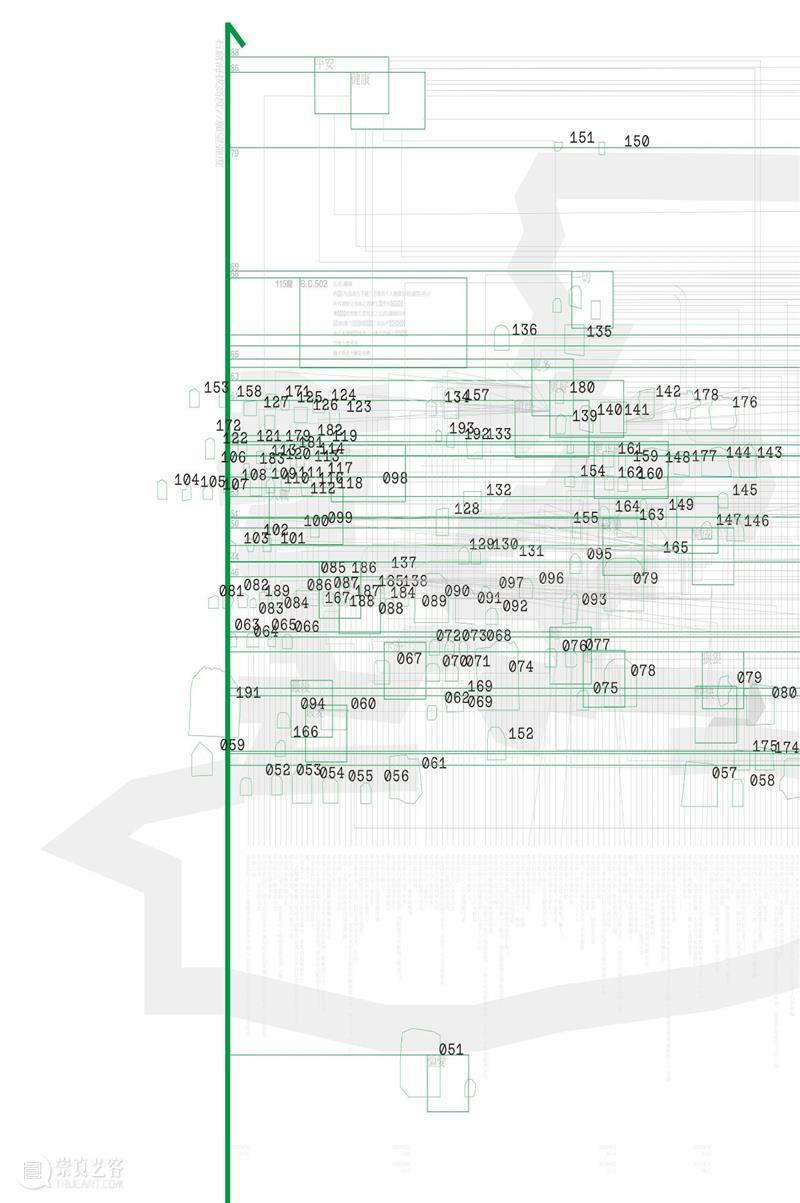

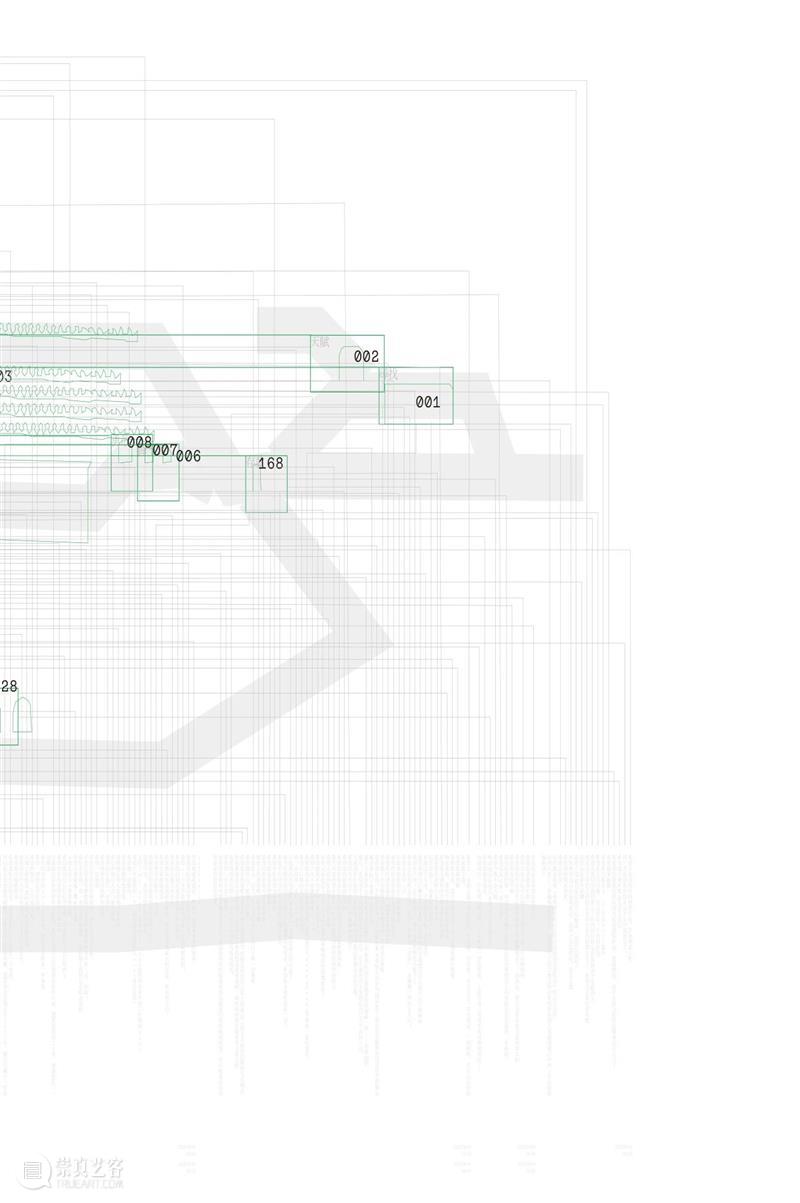

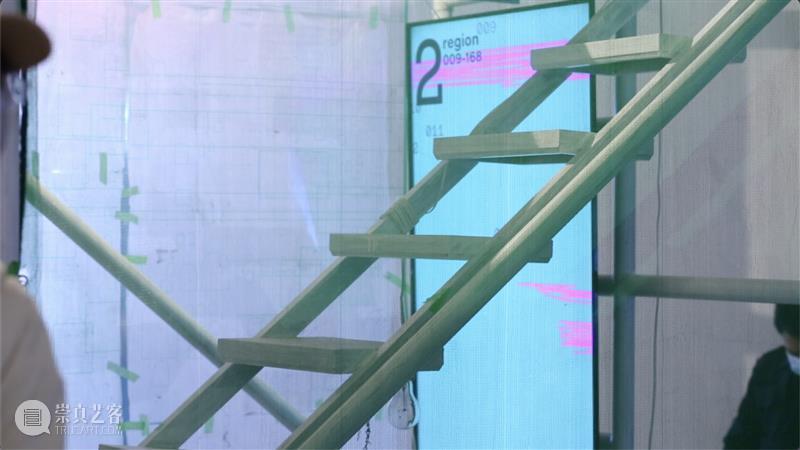

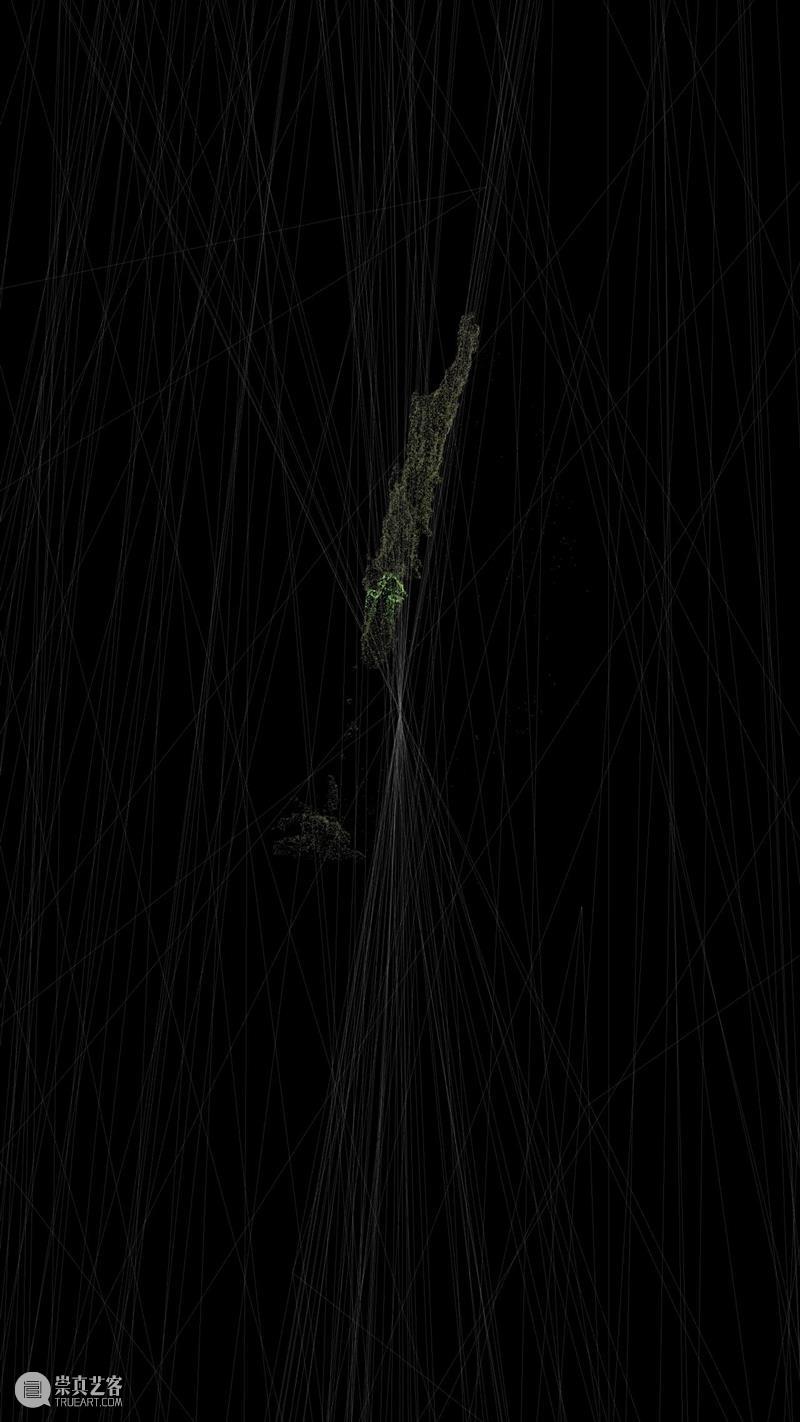

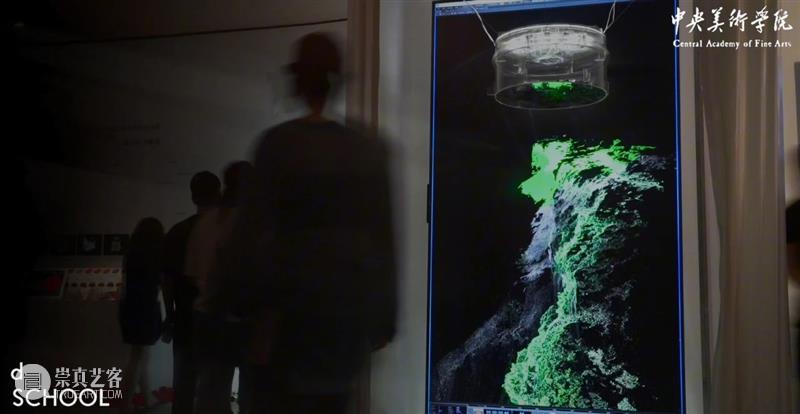

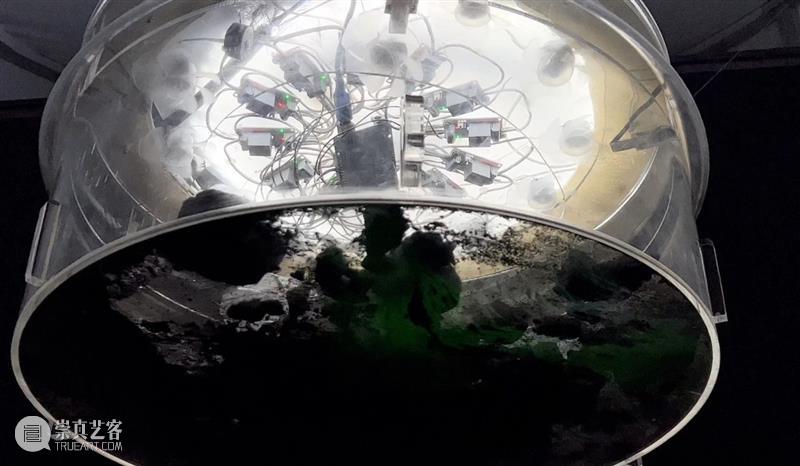

《身体规训》

作者/杨睿卓

导师组/陈小文教授、滕菲教授、吕越教授、ClivevanHeerden教授(外聘)、邓天绪教授(外聘)

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

麦克卢汉在《理解媒介》中提及,“媒介是人身体的延伸,但同时也让身体截肢。”可穿戴设备作为媒介,是新型技术的“牢笼”,是对身体的规训。因为对技术的依赖成瘾,麻痹了人们对自我截肢的痛苦,最终忽略了对自身的身体感知。作品通过在穿戴过程中身体活动的各种受限制唤起佩戴者的感知能力,体会到技术牢笼的规训。三件作品分别是肢体的“束缚”、行走的“尺度”和头部的“平衡”。作品“束缚”中,佩戴者肢体相对静止时带子缓慢释放,当佩戴者手脚产生动作则会迅速回收,并在拉扯中向四肢施加力。作品“尺度“中,佩戴者在行走过程中腿部受到限制,需有大幅度的手部动作才能释放双腿,但此时展开的机械结构会妨碍人的活动空间。作品“平衡”中,佩戴者需维持头部的平衡,否则会启动顶部的喷水装置。

本科生毕业作品

03

作者/王玺铭

导师组/宋协伟、费俊、景斯阳

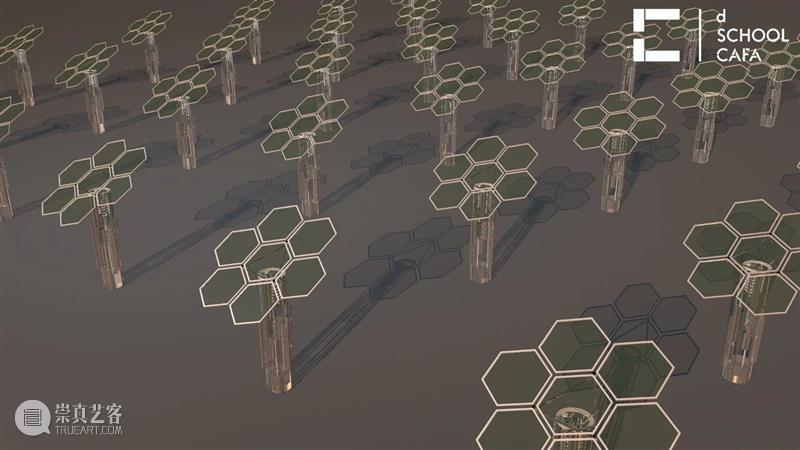

作品/《造物计划》

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

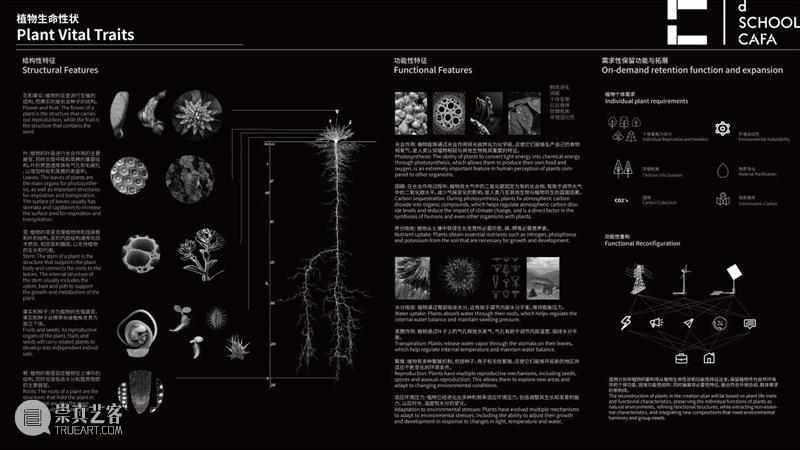

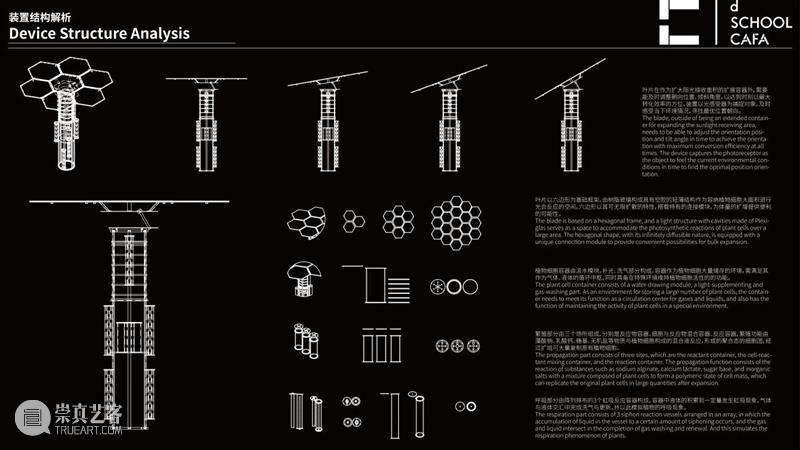

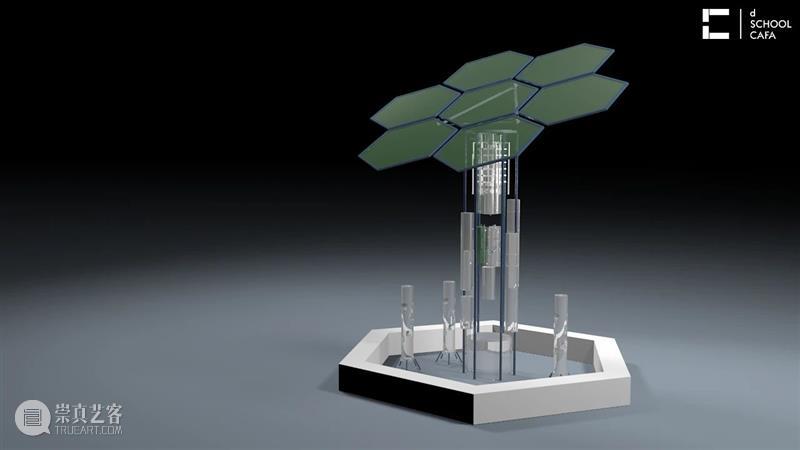

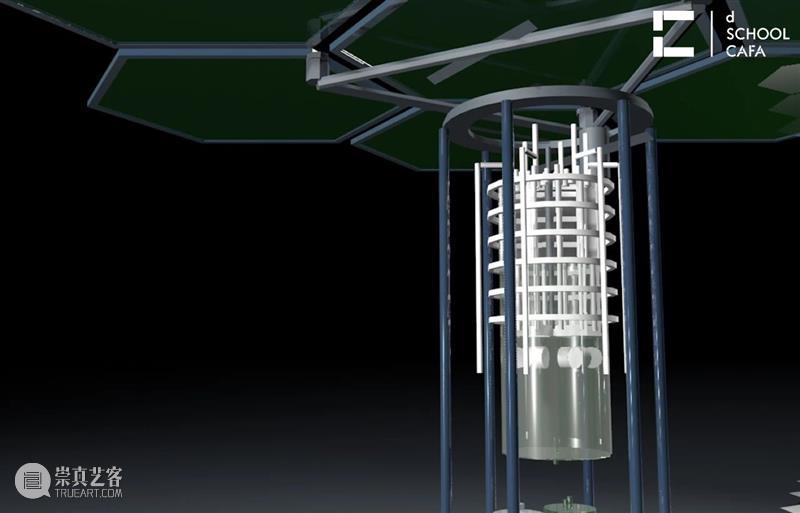

作者/宁佳睿

导师组/宋协伟、王成良、王钰雯

作品/《植物异化—高碳排环境下未来植物生长形态探究》

植物异化是在人类活动造成过度碳排对植物生长产生不良影响的背景下,基于高浓度二氧化碳对植物生长形态影响的研究,所创作的包含交互装置和交互影像两部分的作品。装置部分通过吹气后释放烟雾的交互方式将人类碳排的行为进行放大。影像部分以模拟植物对装置空间内二氧化碳浓度变化的感应性作为交互方式,控制数字端虚拟植物的生长形态变化。作品整体通过这两个系统的结合来表现高碳环境下对未来植物生长形态的探索以及人植关系的反思。

作者/ 金正勋

导师组/张欣荣,张文超,费俊

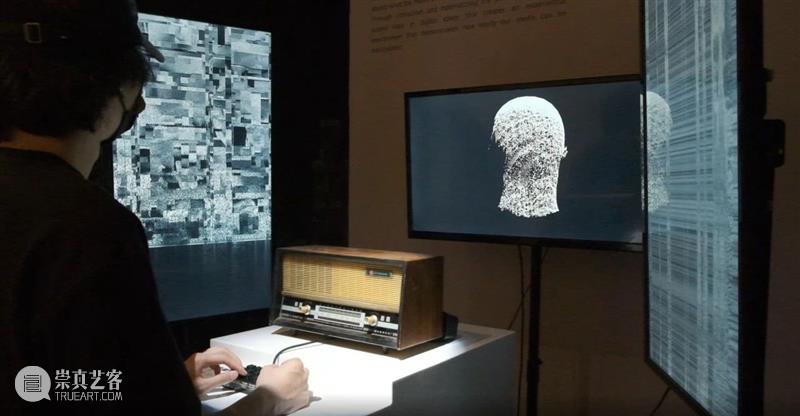

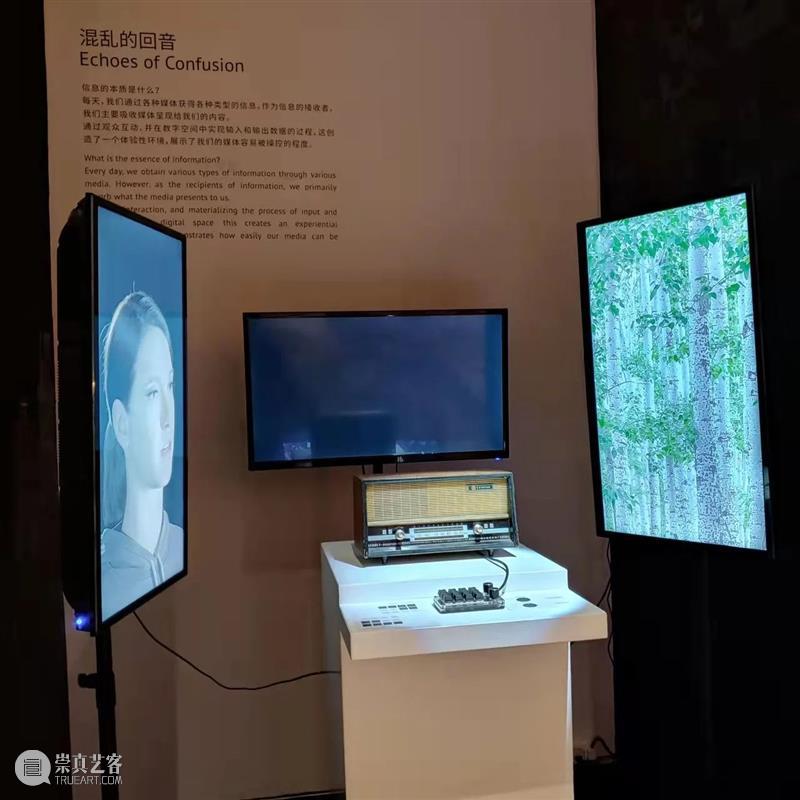

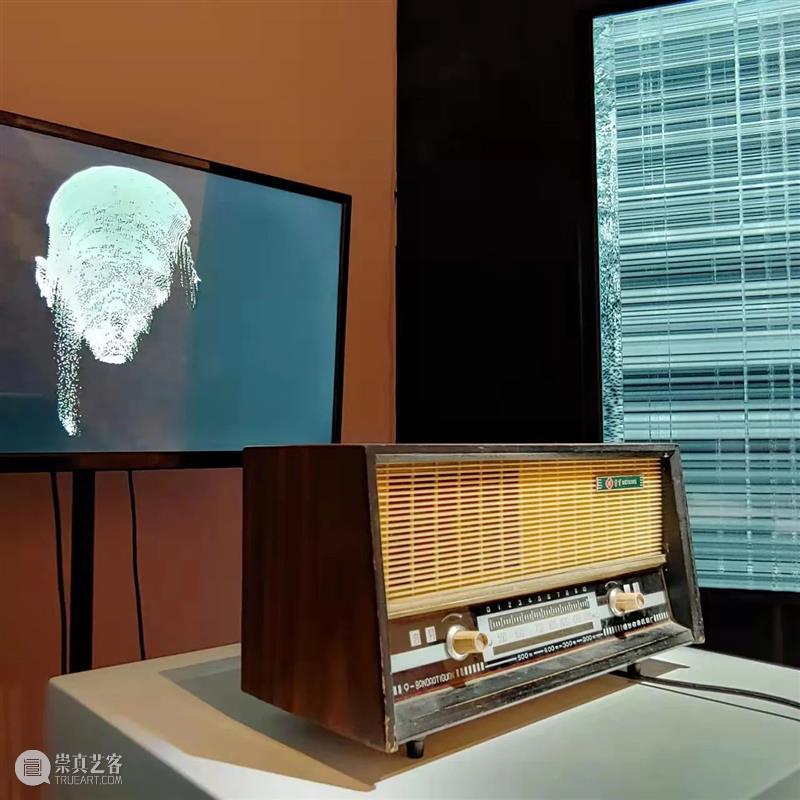

作品/《混乱的回音》

→向右滑动查看更多图片

信息的本质是什么?我们每天通过各种媒介获取各种信息。各种社交媒体平台、新闻和视频平台等我们可以获取信息的空间每天都在增加。但是作为吸收信息的主体,我们实际上只是吸收媒体提供的信息,不管它是真是假。在数字素养变得越来越重要的时代,具备清晰辨别信息和鉴别能力非常重要。这件作品将数字空间中每天输入和输出信息的过程实体化,是一个体验空间,可以体验我们使用的媒体有多容易被操纵。

作者/陈怡静

导师组/陈小文、张文超、沈采

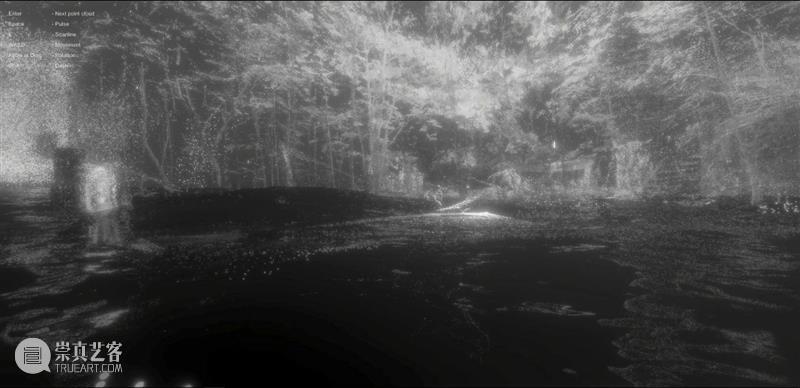

作品/《回溯》

→向右滑动查看更多图片

在一般人眼里,森林总是沉默的,但事实上,人类之于自然,不过是这个世界的短暂存在。所以,或许自然才是这个世界的农场主,而我们人类却是那群一叶障目的火鸡。几千年间,自然以无限循环往复的形式存在于地球上,聆听着我们的人间烟火,俯瞰着我们的人生百态。既有相对私人的个体记忆,也有相对宏大的集体记忆。一棵盆栽在聆听,一个枕头在聆听,一个城市在聆听,甚至宇宙也在聆听。所以,我作为一位声音采集者,从这些承载着记忆的物与空间中提取出我们的人间故事,并将所有故事集合在一起呈现出一个沉浸式场域,各种声音此起彼伏,只有凑近才能聆听到这段属于人类的回忆录。

作者/陈正

导师组/费俊、李文龙、黄泽玺

作品/《如草一般---冥想空间设计》

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

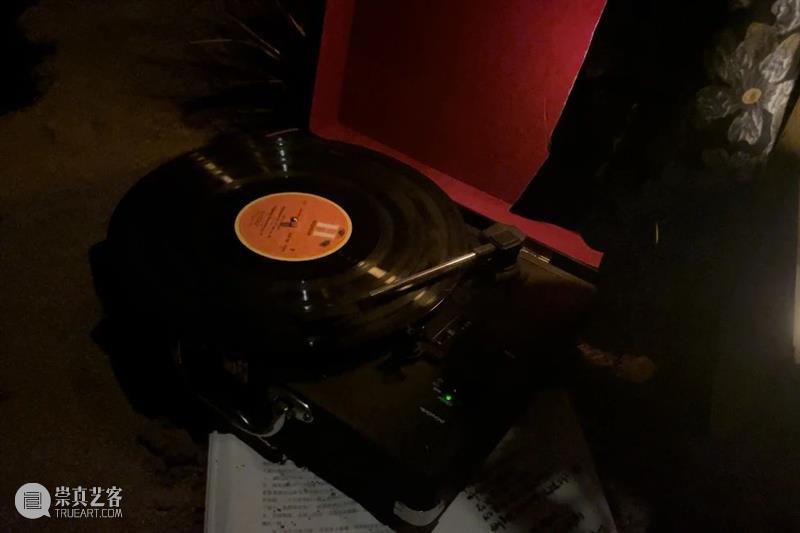

作者/李尚儒

导师组/费俊、张文超、薛天宠

作品/《时间表:现在史》

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

世界是由不同的观念构成的,人在不断地选择观念、接受观念,并基于某种观念去 待与改造世界。而植物与世界的关系是更加客观的,这种关系不受任何观念的约束—植物持续不加选择地接受外部环境的信息,并不断地转化成某些物质结果,而不做任何价值与观念上的判断。这是植物区别于人的“存在”模式。

同时,我认为每一个“现在”都蕴含着无限的可能性与潜能,没有任何一种既有的观念或是叙事视角可以涵盖“现在”中无限的可能性,每一个“现在”的产生都是对既有观念的挑战,由此我产生了这样一种跨越观念与视角边界,去物质化地记录每一个“现在”的想法。

基于上述植物的这种“存在”模式,我将来自不同叙事视角下广播信号实时产生的信息并列放置,使它们通过影响每一根线的上下位置关系去交织出混合着不同“现在”信息的织物。

作者/丁蔼雯

导师组/费俊、宋协伟、封帅

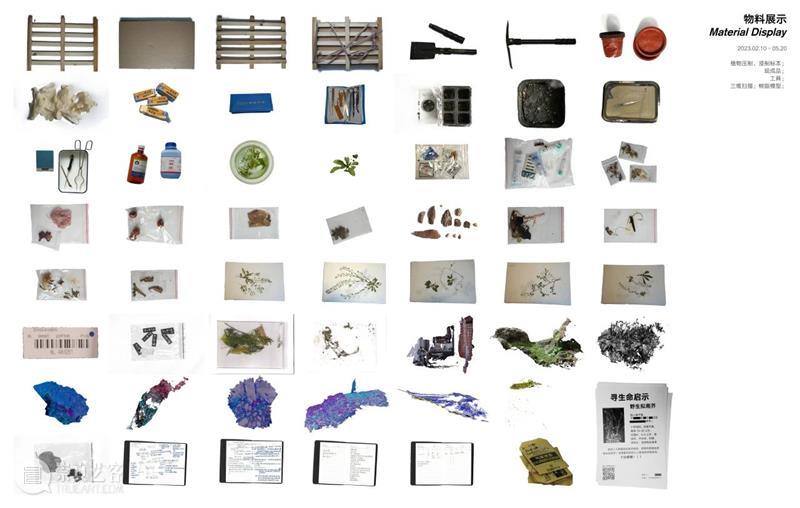

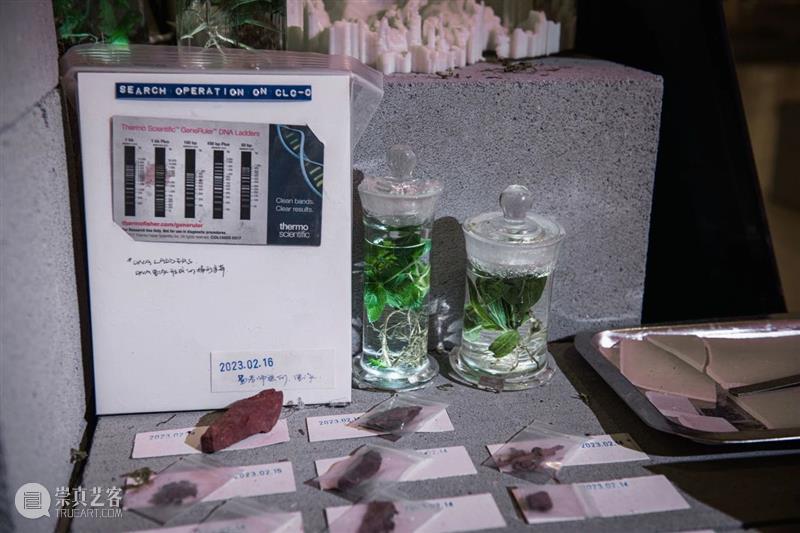

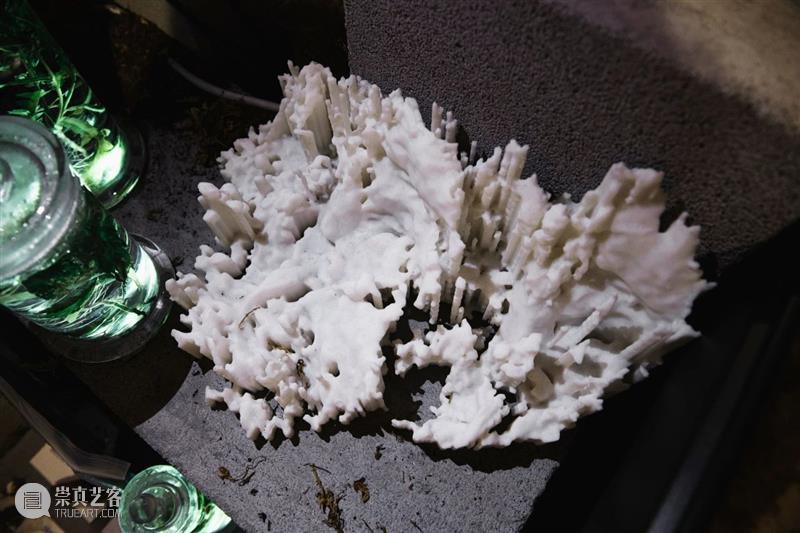

作品/《寻找拟南芥》

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

作者姓名/王东翰

导师组/费俊、张文超、宋协伟

作品/《Essence of Ephemeral》

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

作者/马希敏

导师组/ 张文超 封帅 李世奇

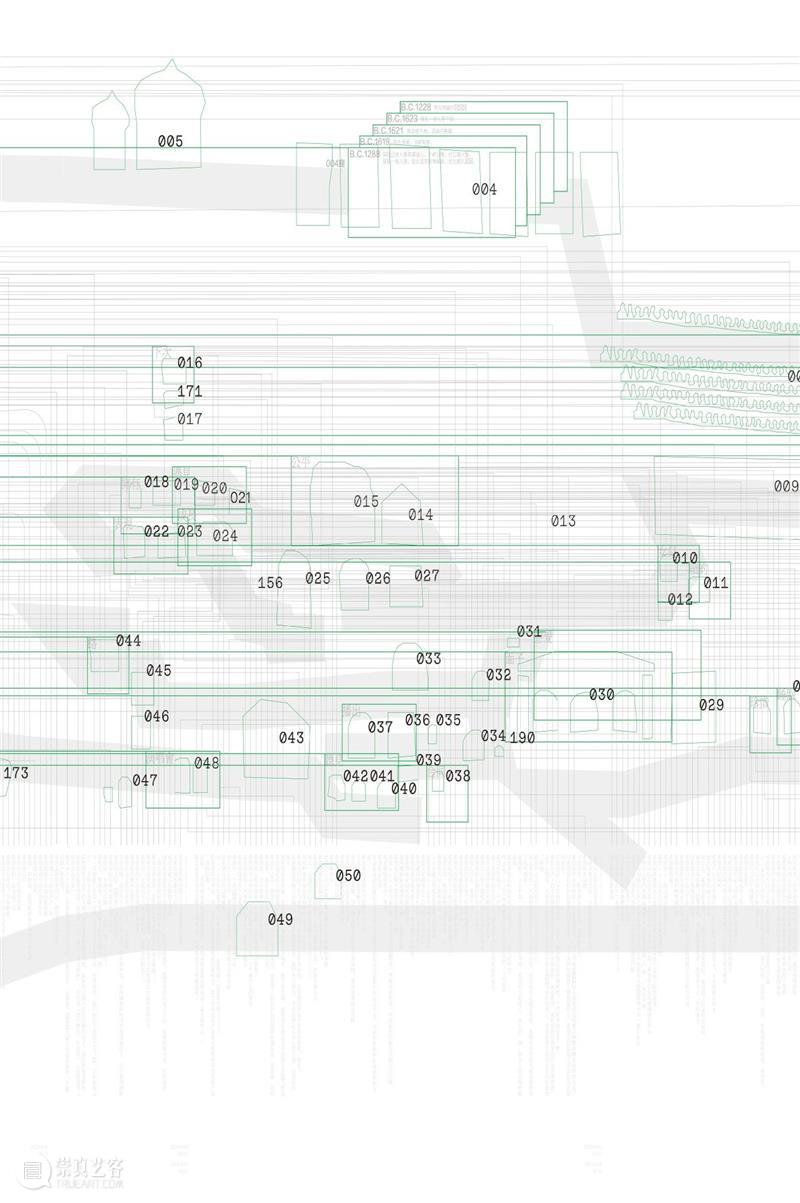

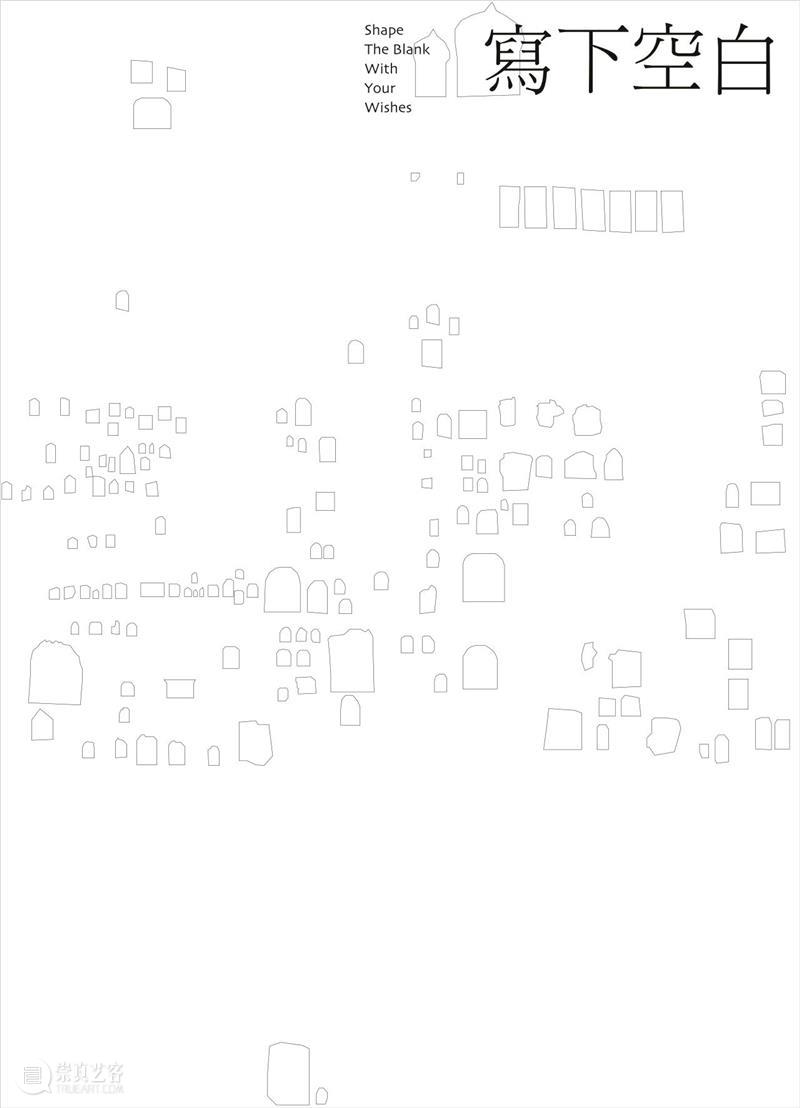

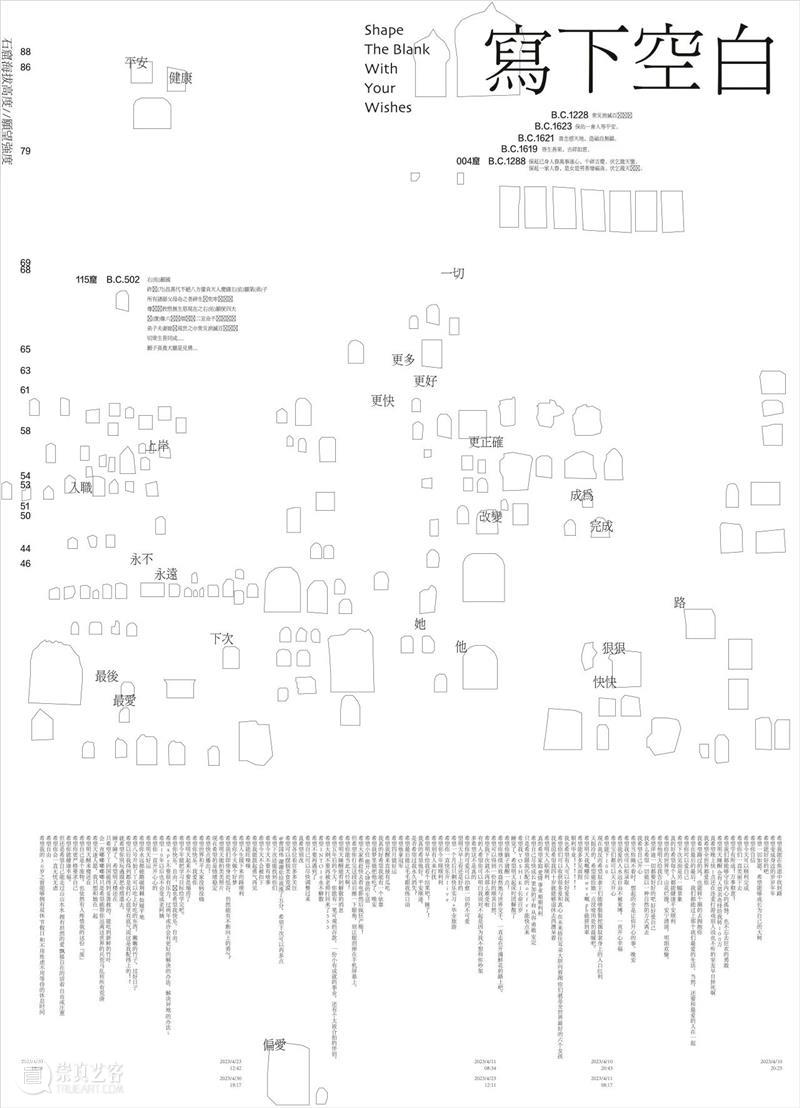

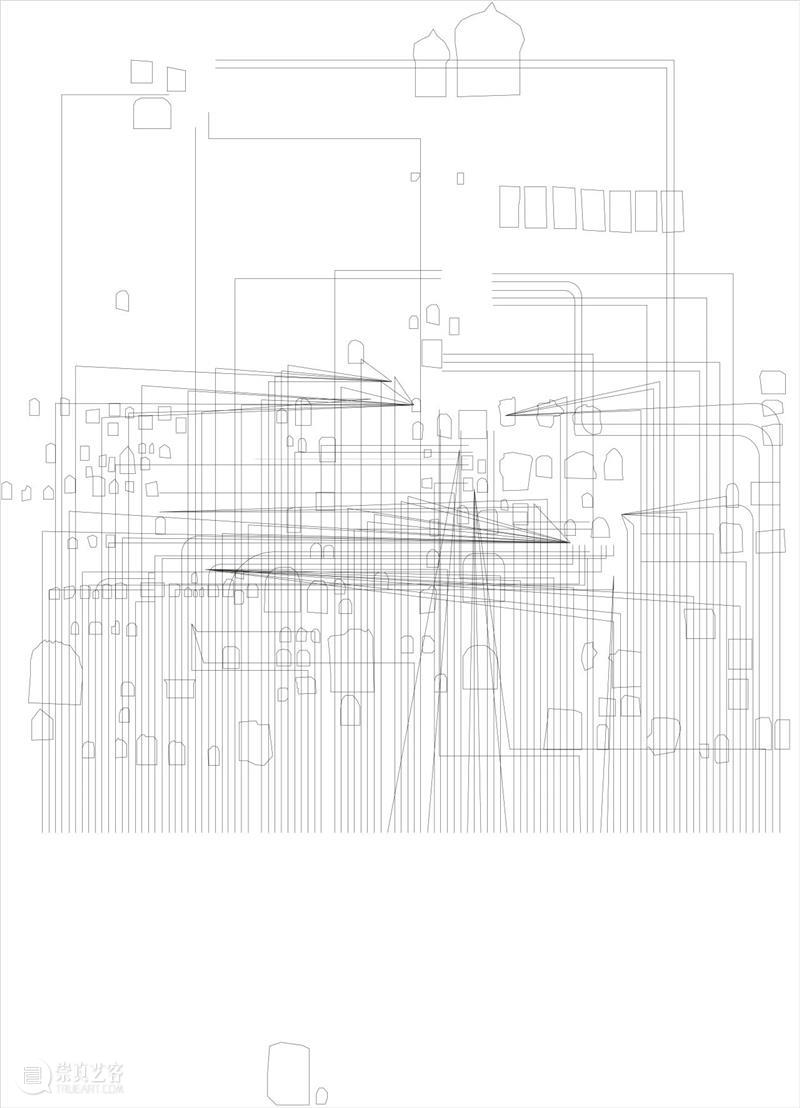

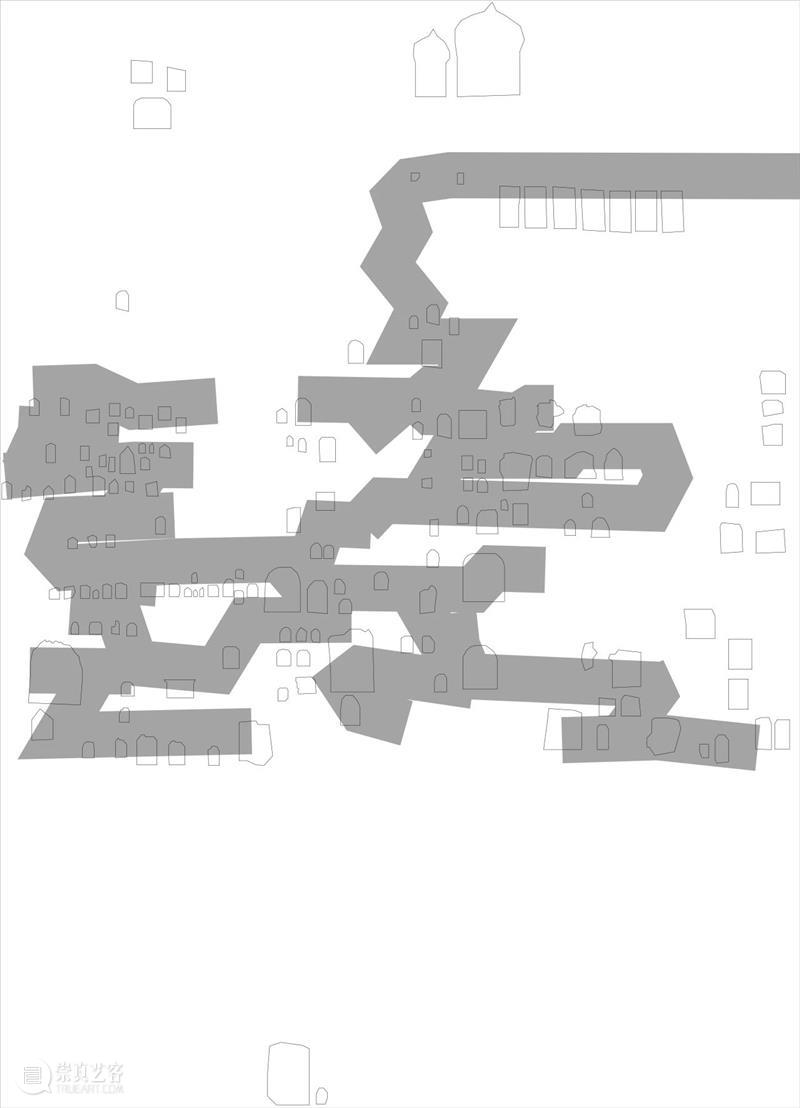

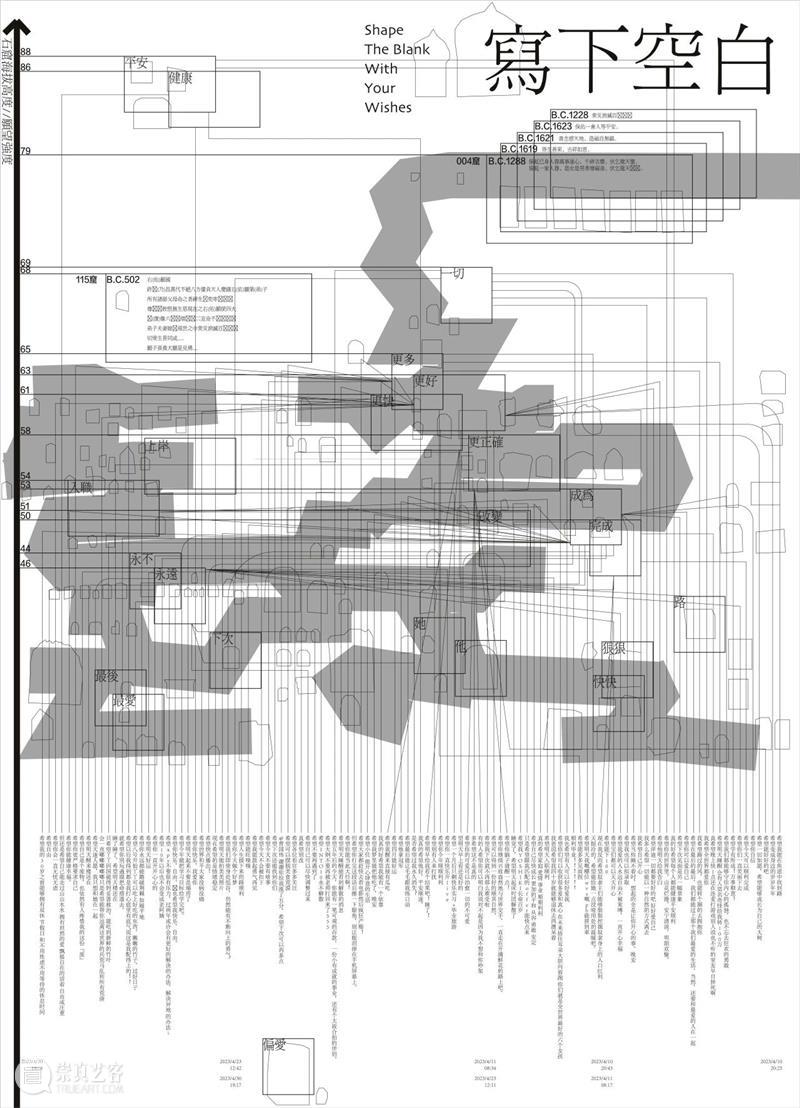

作品/《写下空白》

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

作者/ 蔡宜霏

导师组/ 张文超 陈小文 沈采

作品/《预支花期》

→向右滑动查看更多图片

在咖啡厅打工的经历促使我思考消费主义造成的过剩资源,如果城市作为一种生态环境不断扩张并长期存在,其中栖息的植物也会走向另一条进化之路。我设计了这些以城市作为原生境的特有种植物,它们从废气、垃圾、光污染等城市运转的过剩能量中获取生机,并搭建了这个虚构景观,通过校外咖啡厅的真实消费数据控制这些城市植物的运作。分隔两地的因与果就像我们在消费时不能感知自己的行为会导向怎样的未来,希望观众通过虚拟景观的运作重新审视自己现实的消费行为。

作者/ 郑洁

导师组/ 张文超、费俊、李世奇

作品/《退入时间》

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

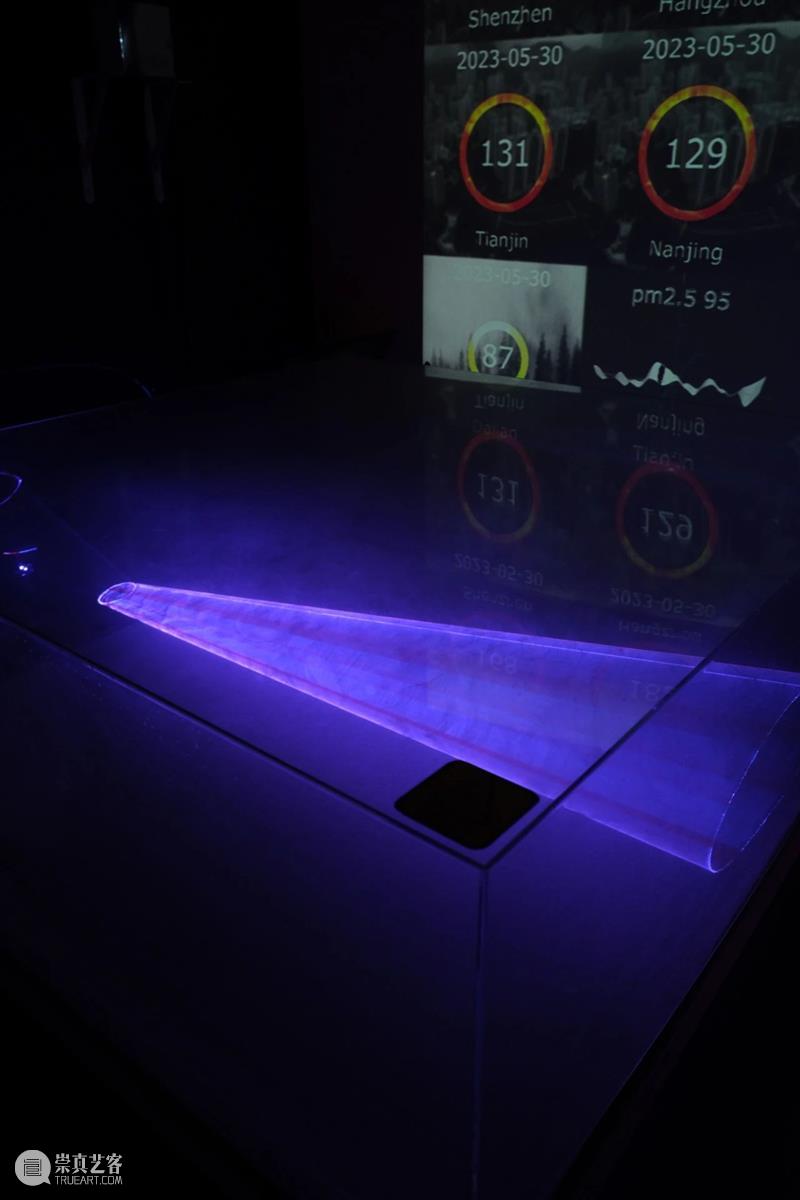

作者/曹漧亚

导师组/张文超、王成良、廖柳钧

作品/《雾与霾》

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

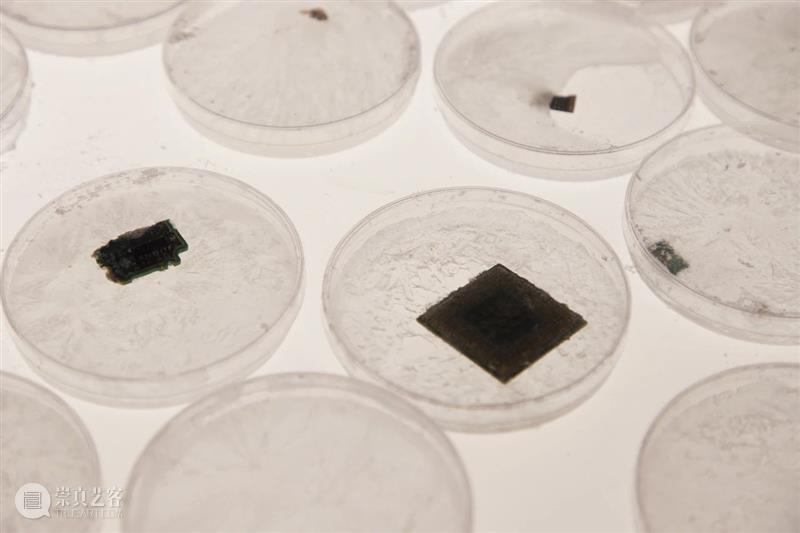

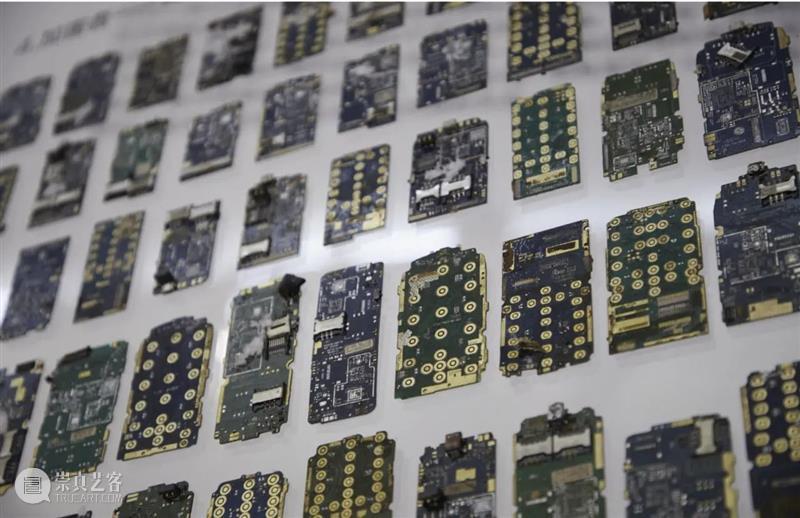

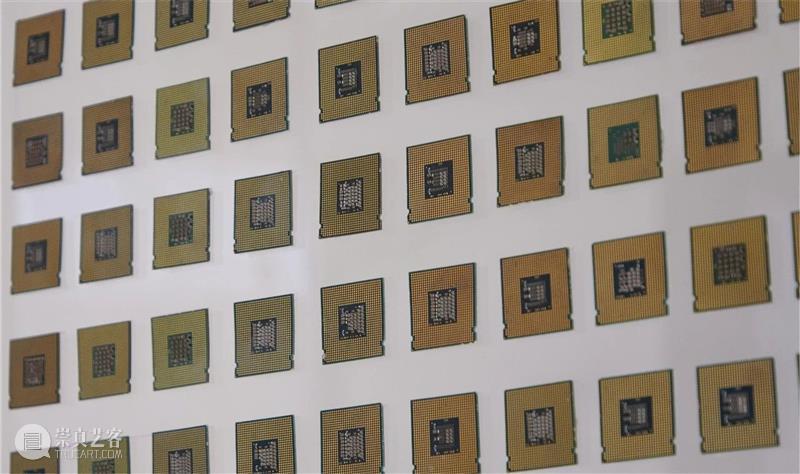

作者/崔晴晴

导师组/封帅、景斯阳、沈采

作品/《“硅”胄》

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

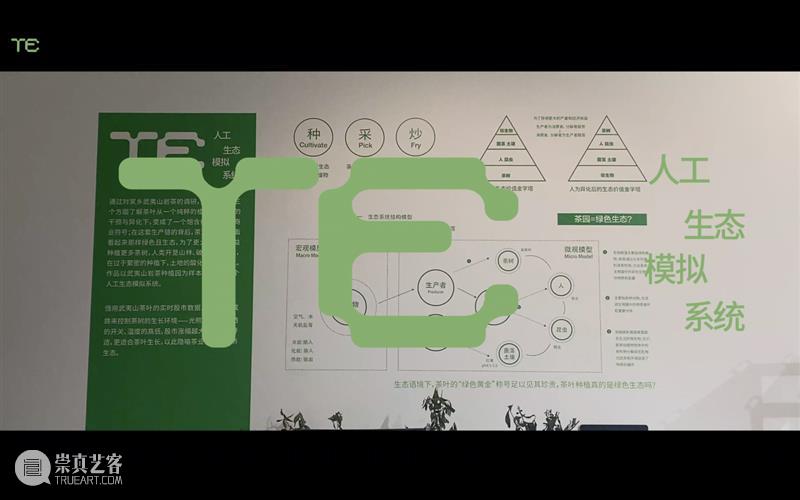

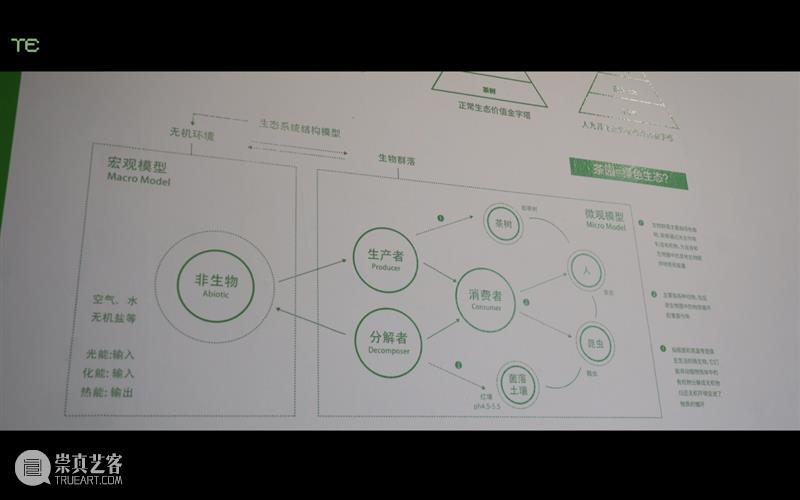

作者/郭怡敏

导师组/封帅、费俊、韩涛

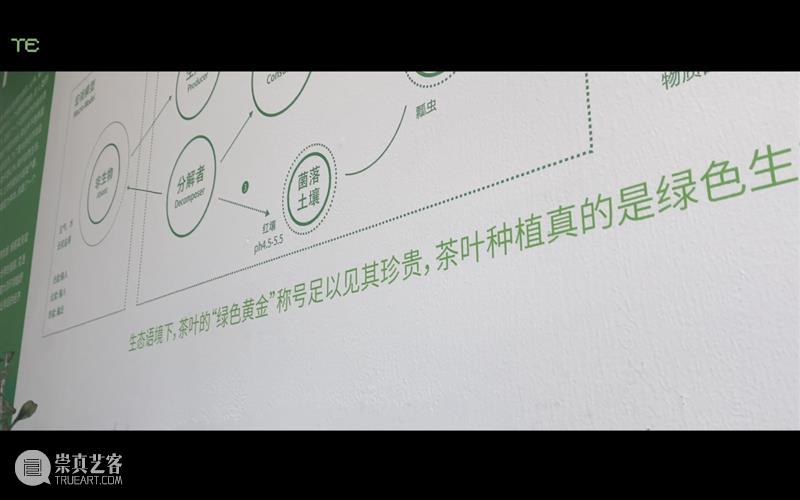

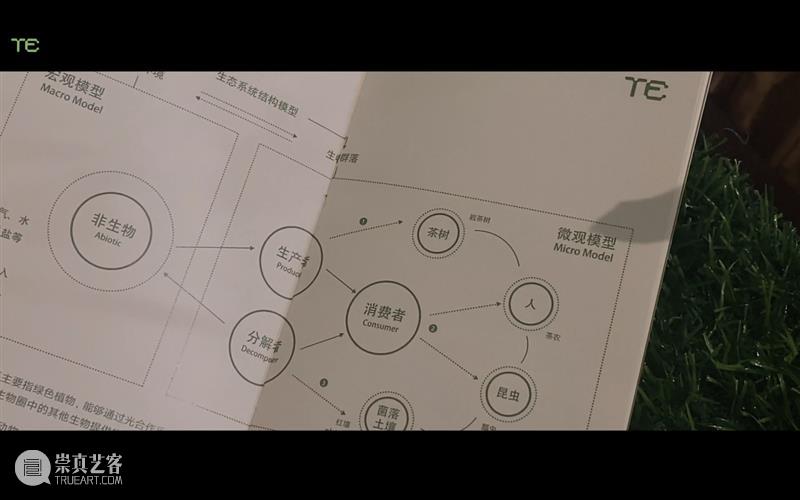

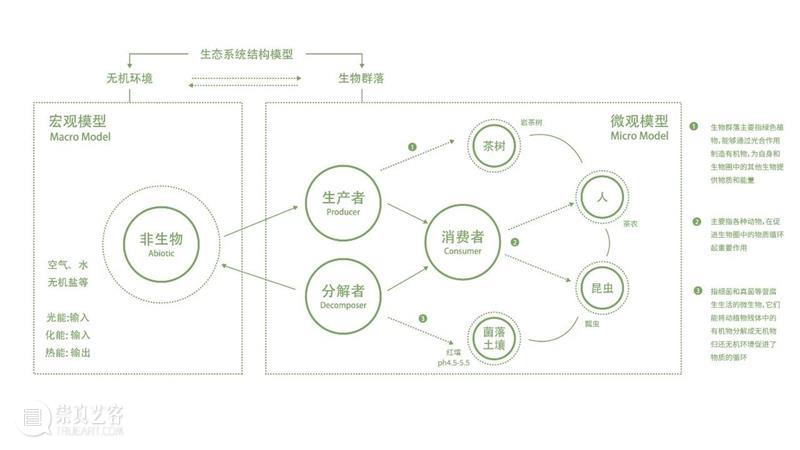

作品/《Te》

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

作者/唐婉真

导师组/封帅、马志强、李玉峰

作品/《种与种》

→向右滑动查看更多图片

→向右滑动查看更多图片

作者/唐丽萍

导师组/马志强、费俊、程可槑

作品/《智能-情绪疗愈》

→向右滑动查看更多图片

中央美术学院设计学院艺术与科技方向引导学生在新的自然、科技、文化和社会环境里探索艺术与科技的创新结合,扩展新型的想象力和创造力。通过一系列构架严谨、层次分明、思考与动手并行、有社会针对性的课程,培养学生学会建筑自己的知识体系而又不失幻想和生活情趣,学会激活自身探险的激情和发明的欲望,学会培养自身独特的审美素质和思辨能力目前“艺术与科技”已获教育部批准成为中央美术学院第22个本科专业,在研究生教学方面目前包括四个子研究方向:机器人科技与艺术、智能科技与艺术、生物科技设计、新兴社会媒体科技艺术。基于建立开放性教学理念,艺术与科技学科与国内艺术院校和大学科研机构、科技企业建立了联合实验室和教学基地并与联合国儿童基金会创新实验室联合推进科技创新以及社会创新学科建设,启动社会性研究课题。

近期文章推荐

展览推广及商务合作

添加微信:artmana

MANA | 全球新媒体艺术平台,MANA是全球新媒体艺术行业媒体与资源对接平台,致力于建立艺术、设计与科技协同创新的生态系统。MANA持续聚焦追踪行业热点,旨在提升优秀原创、艺术科技跨界的影响力,为相关领域人士提供交流互励平台,为优秀创作者赋能,为企业及品牌整合对接优质的行业资源,推动行业发展。/ 官 方 网 站 /www.manamana.net

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享