霜子|伊朗与波斯,两个名字背后的精彩故事(下)

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

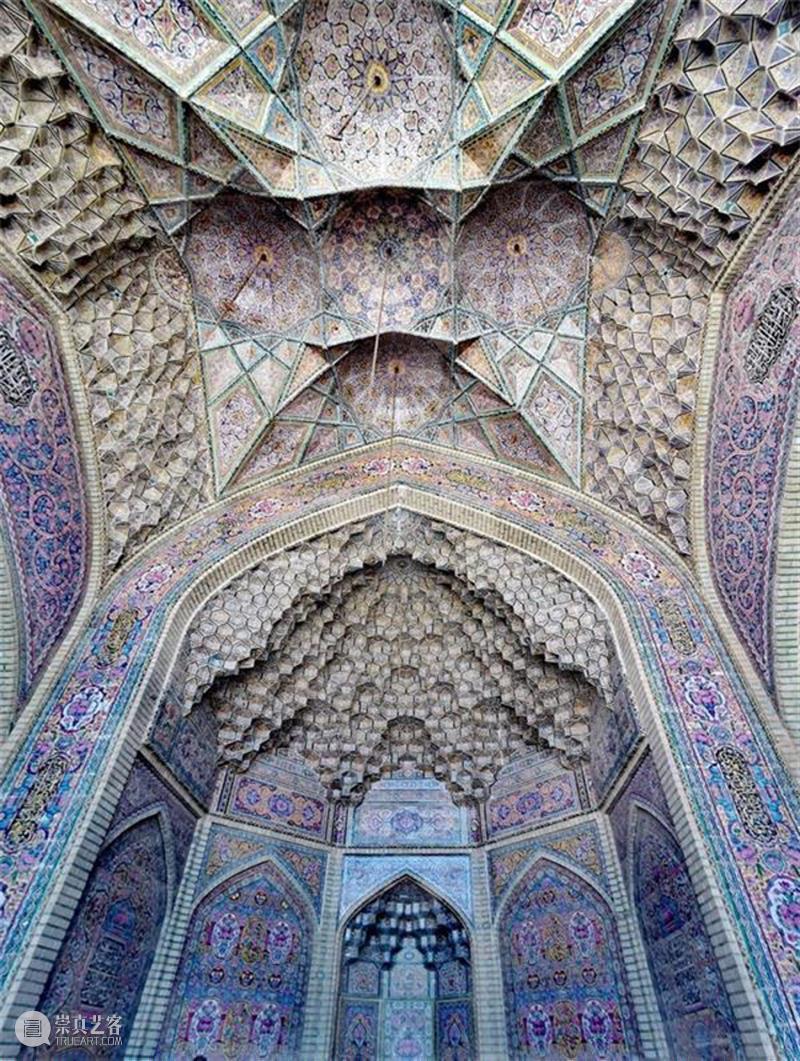

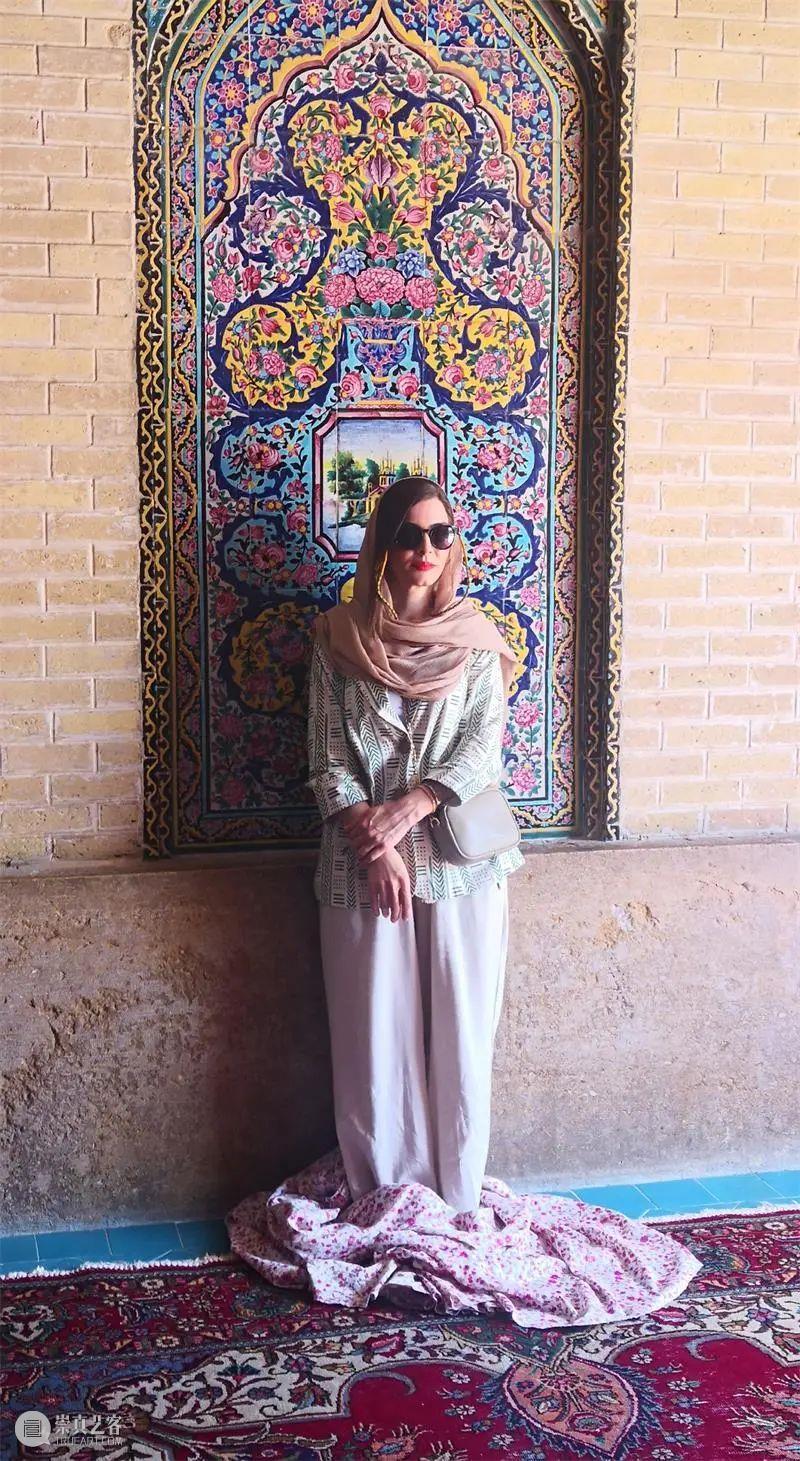

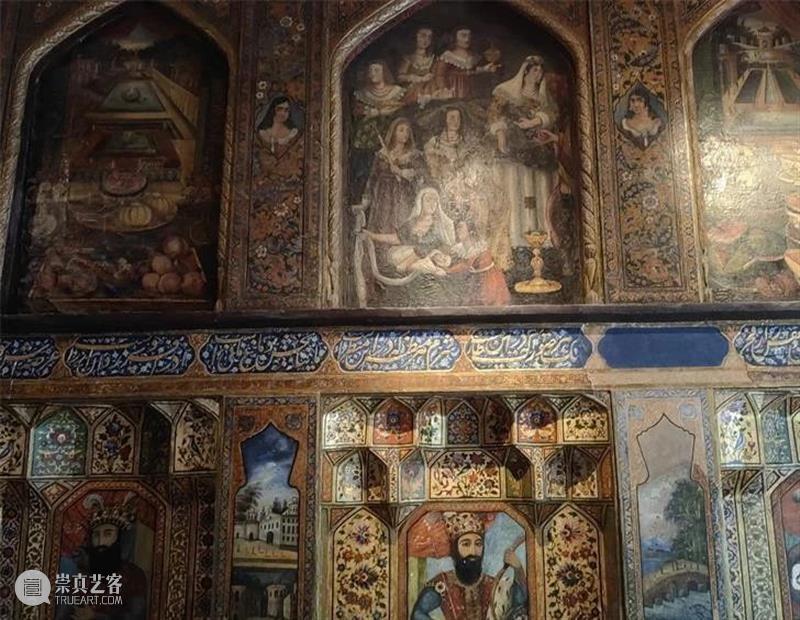

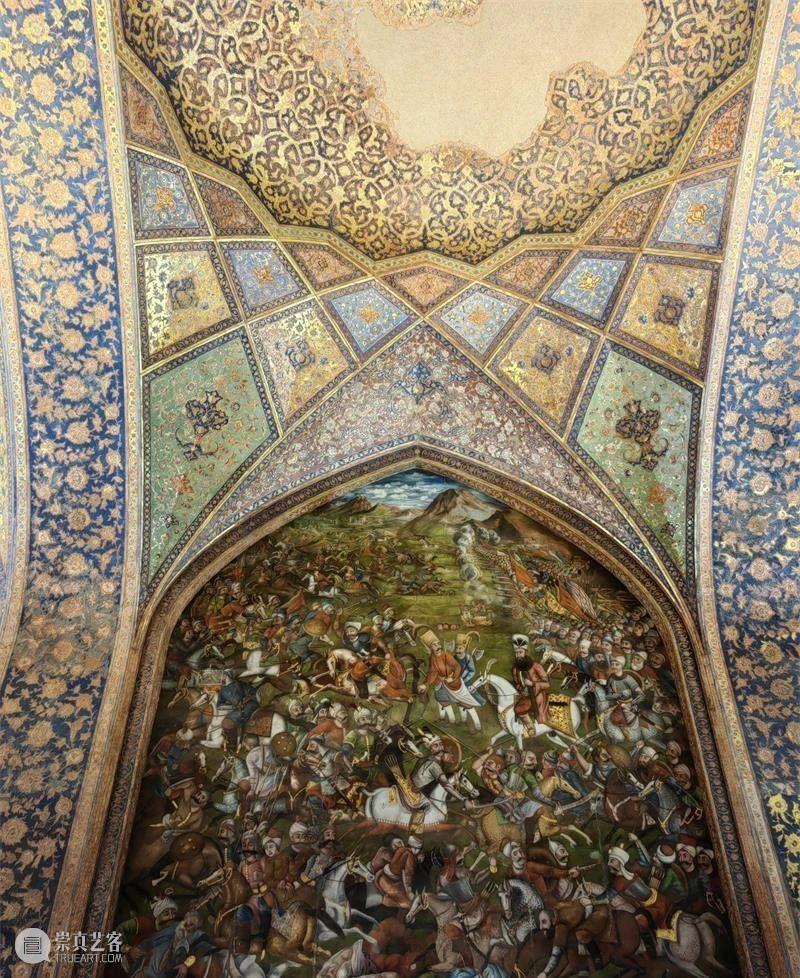

设拉子,另一座位于伊朗南部最古老的城市,《一千零一夜》里的传奇都城,也是我们见到有最多鲜花和树木的城市。公元前6世纪是第一波斯帝国的中心地区。谁能想到13世纪初蒙古人入侵带来的死亡和毁灭,竟孕育出又一个黄金时代。设拉子总督开城迎接蒙古征服者,而保住了官位。蒙古人学习波斯文化,居然比波斯人更波斯人。伊尔汗人在其都城建成伊斯兰世界第二大陵墓,穹顶高达51米。十五世纪初另一个来自中亚的征服者帖木儿,所过之处尸骨累累,屠夫的后代儿孙却变成了唯美主义者和艺术赞助人。帖木儿时代的文艺复兴堪称波斯历史上的一页辉煌篇章,细密画艺术达到颠峰,在绘满蒙古面孔的帖木儿版列王纪里,能看到中国山水花鸟画和工笔重彩的影响。设拉子是葡萄的意思,盛产石榴和葡萄,希拉葡萄酒原产地,并盛产真正的波斯美女。国人最喜爱的粉红清真寺里,阳光透过彩窗在地毯上洒下奇幻的光彩,墙壁上布满玫瑰,寺内拍照的美女如云,这是一座女性味道十足的寺庙。设拉子也是诗人、玫瑰和夜莺之城。一出宾馆就是有千年历史的古兰经门,曾在城门上放置真经,现存博物馆。墙边的雕像是诗人哈鸠——伊斯法罕有纪念他的哈鸠桥,伊朗人热爱他们的诗人们,诗人相当于他们的神。穆斯林在神龛前供奉可兰经,拜火教供《波斯古经》,还有人供奉诗人哈菲兹(陵墓在天堂花园),导游就是如此。我们在书店朗读他被译成中文的诗。另一部享誉世界的诗集《鲁拜集》充满东方智慧:“如同明日将死那样生活”。一战时英国军人人手一册。你会死,但这是命运——拜火教信仰的核心。“如水而来,如风而去”,伊斯兰教则禁止这样的宿命论诗句。设拉子天堂花园是年轻人网上约会见面的地点,可以看到不少大学生。在林中甬道上一个知识分子模样的人和我边走边谈。他说中国是个强大的国家,希望和中国人民加强联系。很多孩子希望学中文,可中文实在太难了。还遇到一个带着可爱三胞胎照相的中年人,他教给我阿拉伯语、法语和波斯语的“你好”和“谢谢”。这一句简单的问候,一路上打破了所有的壁垒,收获了无数发自内心的欢笑。外国人的面孔很少,特别是我们这种东亚人面孔,似乎特别引人注目,很多孩子见到我们,上来就问:DO YOU SPEAK ENGLISH? 当我回答YES后,他们就带着又惊又喜的表情走开了。最后一站德黑兰,一座有一千八百万人口的大都市,四分之一的伊朗人都住在这里。我们也从璀璨波斯走进现代伊朗。从设拉子飞回德黑兰后突然一阵疾风骤雨,在闪电中我们看到的第一个建筑就是德黑兰地标自由塔,似乎有种特殊的象征意味。巴列维国王在1971年为纪念波斯帝国2500年而建,用了2500块伊斯法罕大理石,象征2500年历史。德黑兰北部雪山下的巴列维王宫显然更西化。二十世纪在亚洲的英俄大博弈,使得伊朗进入了曲折动荡的近代化过程。在波斯文明和伊斯兰文明两大文明的加持下,经历了重重波折。末代王朝的礼萨汗选择了德国,二战后在此举行了德黑兰会议,也是各方力量博弈的结果。巴烈维的世俗化运动造成巨大的社会不公引发了79年革命。他在波斯波利斯的2500年波斯建国奢华典礼花费了一亿四千万英镑。从巴黎请来200名厨师大宴各国政要和皇族,而引起众怒。因石油政治,因脱离底层大众,在西化道路上走的太远引起宗教保守势力的反弹,走向另一极端,导游说老一代人当初支持革命现在后悔赶走国王。而这场革命深刻改变了伊朗社会。在传统和现代中保持平衡始终是个难题。古列斯坦皇宫是一个庞大的王室官邸建筑群,目前的宫殿建造于1865年,末代王朝之前的恺伽王朝,是德黑兰最古老的历史遗迹和唯一的世界文化遗产。德黑兰国家历史博物馆门口的标志物居鲁士铭筒,原件在大英博物馆,用原始闪族楔形文字书写。允许流浪的人重返家园,立志建立一个和平公正的社会,有人说是人类历史上第一部人权宣言。圣经学者认为是释放巴比伦之囚的证据。馆内有很多元青花,世界第二大收藏,第一为伊斯坦布尔托帕里卡王宫。我很遗憾因为无知两次都错过仔细观赏的机会。波斯波利斯浮雕为镇馆之宝。伟大的波斯艺术,似乎特别擅长几何学,讲究对称和谐。他们的花园为世界首创,共有九个世界遗产。旷世之作的波斯花园秘密有二:一是与世隔绝,二是暗渠涌动。英语中“天堂 paradise”一词,即起源古波斯语,意为与世隔绝的花园,也是沙漠中的奇迹。主要设计理念突出了对伊甸园及琐罗亚斯德教四大元素——天空、水、大地、植物的象征意象,所有园林都分为这四个部分。波斯园林对世界各国园林艺术风格的变迁有很大的影响,特别是印度和西班牙。泰姬陵是世界上最著名的波斯花园代表。波斯细密画艺术是世界美术中一朵奇特而美丽的花,起源于三世纪中叶的宗教经典插图,线条饱满细腻,色彩丰富,充满美丽的图案,精湛的细节和神秘的宗教意象,令人叹为观止,经过伊尔汗、帖木儿和萨帕维时代达到鼎盛,其装饰风格体也现在所有的建筑、地毯、陶瓷等设计上。对于自然的繁缛风格,有解释说根据伊斯兰教义,空间是恶魔出现的地方,应当用稠密的纹饰将其填满,以阻止恶魔的活动和服从安拉的意志。波斯人深谙光与影的艺术,首创了玻璃镜面镶嵌艺术,强烈影响了印度。马赛克最早起源于美索不达米亚,希腊罗马时代被广泛使用,并且在波斯艺术中发扬光大。其特殊的互锁十角形设计,是出现在历史建筑上几种多面体镶嵌的几何形状基础。巧妙丰富,无限延展的几何图形和花朵藤蔓图案,以及花样的伊斯兰书法,构成了基本的设计元素。各种清真寺的穹顶和门脸,布满钻石切面般的多棱面和各种瓷砖彩绘——据说世界闻名的中国青花瓷,就是脱胎于波斯的瓷砖技术;四十四柱宫环绕四周的大壁画,绿镜清真寺翡翠般的穹顶,古列斯坦王宫的镜厅——由无数亮片组成,而每一个折面都在闪光——一路上看到的所有这些波斯艺术精品,都给我们留下令人惊艳和难以磨灭的印象。充满高度叙事性和细密图案式的波斯地毯,每一张都有它自己的故事,是真正价值连城的艺术品。波斯艺术和阿拉伯艺术到底有什么样的关系?这是另一个一直困惑我的问题。毫无疑问,最早来自波斯艺术的影响,但在伊斯兰化过程中两种艺术融合,共同发展。无论如何,阿拉伯艺术也是波斯历史文化的一部分,不可分割。也许可以说,伊朗文化是包裹在伊斯兰外衣下的波斯文化内核,但准确地说,波斯和阿拉伯是相互成就的,什叶派某种程度上便是伊斯兰教与波斯文明的结合。中国文明具有强烈的向心性和包容性,而位于文明十字路口的伊朗一直处于强权的压制下,古代东西方之间的中转、迁徙、商贸、战争,无不通过伊朗才能实现,波斯文明因此具有明显的改易性、可塑性和多样性,这些都是文明延续的密码。除了强烈震撼我的波斯艺术和错综复杂的历史,我更想了解的是在长期封闭下,伊朗人民是怎样生活的?德黑兰更像是一个了解伊朗现实的窗口,虽然我们只能看到最表面的现象。由于没有换钱,我们一直不知道伊朗的物价。但从从动辄上百万千万的标价上可以看出曾经历过疯狂的通货膨胀。被美国制裁了四十年,伊朗的经济究竟如何?导游说人均收入相当于人民币3-5000元。退休金1000左右。德黑兰一般房价一万,好地段5到10万,大概是德黑兰北部王宫附近那片区域,是我在伊朗唯一见到过参天大树的地方。我很吃惊地发现,物价不便宜,人民也不穷。西瓜要30元一个,伊朗米30多元一斤,因产量低比进口米贵得多。大概是内循环比较好,仍保有相对完善的国民经济体系,街道干净,人民有礼貌,文明程度很高。如果不是被制裁,伊朗以其自身的资源,也许应该像迪拜那么富吧?来之前被各种人警告要注意安全。任何社会都有穷人和犯罪,都有自身的社会问题,但至少不在表面上,如埃及和印度。因日照长昼夜温差大,蔬菜水果都格外好吃。我们的饮食基本上就是各种蔬菜沙拉和各种烤肉:牛羊肉、鸡肉、鱼和鹌鹑。烤羊排一串五大块,就像是举起一个大兵器。特产藏红花和开心果,一路上吃的藏红花蒸米饭,越吃越觉得好吃,有股特殊的香气。就像伊朗一样,越来越体会其迷人的魅力。在整个伊朗期间,所有有人居住的地方和街道上都可看到悬挂着照片的“烈士墙”,纪念两伊战争中牺牲的年轻人。在这场由两个海湾强人主导持续八年的战争中,伊朗死了一百多万人。岗楼上革命卫队士兵向我招手致意,路过车辆老远就向我们打招呼,到处有人要求和我们一起拍照。最后一天因时间紧迫,我们已经不敢和人搭讪。问导游夫人为什么对中国人这么友好,她说伊朗人对任何人都友善。伊朗文化里,客人是上帝派来的礼物。导游说因为在西方世界孤立他们的时候,只有中国人在帮他们。德黑兰的地铁就是中国帮助建的。在大巴上掠过一眼美国大使馆围墙上的涂鸦,看到血海中浸泡的头颅,提醒了我们那场革命的暴力仇恨色彩。人们对伊朗的印象很大程度上来自好莱坞影片《逃离德黑兰》。我们还路过一座高大的伊旺门式建筑,领队说是伊朗国家银行,是我见到唯一没有英文标示的银行,即使在一间小小的乡间银行,也能看到世界通用的标识。自从美国逃离德黑兰后,伊朗就被排除在西方主导的世界秩序之外。最后一天去了玫瑰之城卡尚。恺伽王朝时代的费恩花园,据说是根据圣经中的伊甸园建造的,坐在园中能听到水的声音,永不停息的喷泉就是天堂。沙漠地区水最宝贵,只有富人才能用水洗浴。一个主张改革的宰相在浴室被囚禁并被杀害。恺伽时代最为保守,男女分开的传统门锁创始于此。男女孩子分校直到大学,以至于谈恋爱时不懂怎么相处,经常犯错误。在亚兹德古城屋顶咖啡屋看到头顶爆炸头的时髦青年,还有一对似乎是同性恋的女孩儿,其中一个染成白色短发,那里显然是叛逆青年的据点。在伊朗,人民幸福指数看起来很高,好像只有受西方价值观影响追求自由的年轻人才极度不满。他们如果想要喝酒跳舞,穿自己喜欢的衣服,享受自由,就得至少跑到迪拜和土耳其去。导游和夫人不想在这个没有个人自由的国家生孩子,想移民西方,但他学的是中文,必须留在伊朗才能挣钱,他的职业生涯离不开中国和伊朗。他说自己特爱伊朗,希望看到国家不久后能有改变。伊斯法罕咖啡屋的二代青年主人也这样表达。相信这是年轻人的普遍愿望。他们不缺资讯,很多人家里都有卫星电视,上社交媒体,开PARTY,甚至酿私酒。伊朗彩礼是根据波斯历法和生日计算出来的。导游说他的妻子是付了三百七十二个金币(一个五千人民币)娶来的。如果女人提出离婚可以归还,男人提出不归还。他说其实家里还是女人说了算。这对于持男权社会刻板印象的外国人很出乎意料。其实伊朗从未中断过世俗化进程,社会实际上比政府要现代化多了。如果问伊朗和波斯有什么不同,伊朗也许是一个更为宽泛更现代的概念,而波斯意味着帝国荣光。导游说卷头发的人才是真正波斯人后裔。伊朗人为自己是波斯人骄傲,强调自己不是阿拉伯人,也不属于阿拉伯文明。他们受到各种外族入侵被迫改宗,过程很血腥,被杀死许多人,但仍然坚持自己的身份,强烈认同波斯文化,并具有强大的文化自信。当阿拉伯帝国征服他们时,阿拉伯人只是来自沙漠的游牧民族,而波斯人已经有近千年的文明史。导游在清真寺带领我们读可兰经,他说宗教是好的,但传播宗教的方式有问题。关于改宗问题,中国学者有不同说法。认为波斯人在接受伊斯兰教过程中并没有发生大屠杀,而是在几百年的融合里逐渐接受了新的信仰,并以独尊什叶派为特色塑造了他们新的身份。伊斯兰律法除了不能喝酒,公开娱乐,女人必须戴头巾等,不知还有什么限制。没有遇到过所谓的宗教警察,但有黑袍女士过来要求我们戴好头巾。阿拉伯世界本身有很多宗派,她们代表少数保守派,按照穆罕默德遗训女人必须包裹全身。大部分人虽然穿戴宽松不显露体型的服饰,但很时尚,颜色艳丽。女孩儿染头发,化浓妆。我们还看到鼻子上贴纱布的女孩儿,因为崇尚亚洲人的矮鼻子而做的美容手术。雅利安人高颜值,孩子尤其可爱。伊朗的儿童电影特别打动人心。伊斯法罕坐在河边吸水烟的人们,草地上野餐的家庭,都看起来平静而满足,这是允许的娱乐。过去是从伊朗电影里了解伊朗社会,在种种限制下进行的艺术表达,达到了极高的水平,足以和好莱坞抗衡。伊斯兰教法允许讨论贫困问题。而一个开放社会如何对待异见,自苏格拉底以来,一直是个问题。也是对其文明和进步程度的检验。在亚兹德餐厅听音乐和跳舞的那个晚上,是疫情以来最嗨的时刻。作为外国人,我们可以跳,而伊朗人却不能,让我深感这种律法的不合理。时而忧伤,时而热烈的波斯音乐就是召唤人跳舞的,我当时最强烈的感受是后悔没有学会跳舞,不会用肢体动作表达自己的情绪和情感。对一个感情丰富,热情洋溢的民族实在是违反人性。年轻人渴望自由和交流,渴望改变。尽管各民族国家的历史文化和价值观不同,全世界的年轻人都是一样的,无论如何他们代表着未来。而未来是不可抗拒的。自古以来东西方就有两种不同的哲学,希望能在社会秩序和个人幸福之间找到一种平衡。西方人正视和鼓励欲望,激发了巨大的创造力,也带来罪恶、痛苦和迷茫,而东方人克制欲望,强调自我修行,认为这才是通往社会公正和个人幸福的道路。最后在大巴上导游让填写旅客意见表时大家不约而同地写上:祝愿中国和伊朗人民之间的伟大友谊长存,也祝愿伊朗人民有美好的未来。不到伊朗不知其五千年历史文明之灿烂辉煌。由于独特的意识形态,《孤独星球》说伊朗一直是一个被误读的国家,而且错得离谱。当伊朗在政客们口中背负着种种非议时,不妨越过这些阴影,自己走出去看看。“如果路上的惊喜是你旅行最大的意义,如果你要造访的地方既非东方也非西方,既充满异国情调又不乏舒适安逸,那么伊朗是最值得你一去的国家。”霜子,2023-6-20 (部分照片为高建红拍摄)

往期文章|点击阅读

李兆忠 |关于陈布文——《春天的来客》

霜子|母亲的目光

霜子| “道路、真理、生命” ——耶路撒冷游览札记

张郎郎|我的母亲陈布文:生而何欢,死而何悲?

李兆忠:“快乐写作”与高龄少年的书写冲动

霜子:回忆陈布文

沈从文| 我的检查稿(1968)

郭路生 在一九六八

北岛|纪念妹妹赵姗姗

刘索拉|母亲的手抄稿

多多 | 无论光是什么,诗是光

雷颐:平民百姓“日常生活”中的历史研究

庆庆|五七干校 的故事

高银|可悲的第一人称

阿城谈80年代|知识结构”与“焦虑感”

卡拉扬在北京( 1979年)

黄稻: 石鲁蒙难记

马可鲁:《无名年代》203大院

巫鸿:对书的记忆与记忆中的读书

周倜:查户口(1970)

叶小纲 |母亲

李晓斌(1976-1985)

董一沙|父亲董希文在大雅宝的岁月

瞿小松:初醒 ——《往事》之二

陈丹青:关于星星美展

徐冰|我的七十年代

月坛北街(1976)

70年代|曲磊磊:与天下共醒(上)

李银河:我的人生第一课(1969)

金雁:我终于走过了1960

老鬼:小 胖 姐

庞薰琹:从1957到1972

广军:凑合集

成蹊当代艺术中心主张在整个社会和文化思潮下探讨当下的文化实践,致力于七十年代前后的中国社会、文化艺术和个人记忆的研究。挖掘时代变革中的人物、思想、观念和精神资源,试图探讨个人与社会、个人与时代的关系。并整理非官方当代艺术档案,希望从历史、社会、文学、艺术等多角度介入当代文化实践。CHENG XI Center for Contemporary Art (Beijing) is devoted to the research of Chinese culture and art that is from the 1970s to now. The center advocates exploring the current creative practice under the whole cultural trend of thought, tapping the characters, ideas and spiritual resources during times change, and sorting out unofficial contemporary art archives. The Center tries to promote the contemporary art practice through the aspects of history, society, literature and art.邮箱:chengxiart@163.com

成蹊当代艺术中心主张在整个社会和文化思潮下探讨当下的文化实践,致力于七十年代前后的中国社会、文化艺术和个人记忆的研究。挖掘时代变革中的人物、思想、观念和精神资源,试图探讨个人与社会、个人与时代的关系。并整理非官方当代艺术档案,希望从历史、社会、文学、艺术等多角度介入当代文化实践。CHENG XI Center for Contemporary Art (Beijing) is devoted to the research of Chinese culture and art that is from the 1970s to now. The center advocates exploring the current creative practice under the whole cultural trend of thought, tapping the characters, ideas and spiritual resources during times change, and sorting out unofficial contemporary art archives. The Center tries to promote the contemporary art practice through the aspects of history, society, literature and art.邮箱:chengxiart@163.com

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

成蹊当代艺术中心主张在整个社会和文化思潮下探讨当下的文化实践,致力于七十年代前后的中国社会、文化艺术和个人记忆的研究。挖掘

成蹊当代艺术中心主张在整个社会和文化思潮下探讨当下的文化实践,致力于七十年代前后的中国社会、文化艺术和个人记忆的研究。挖掘

分享

分享