由昊美术馆联合万一空间共同呈现的“弗里德里希·埃因霍夫——自性洄溯”,德国艺术家弗里德里希·埃因霍夫在亚洲的首次美术馆个展于2023年7月15日至10月29日在上海昊美术馆呈现。

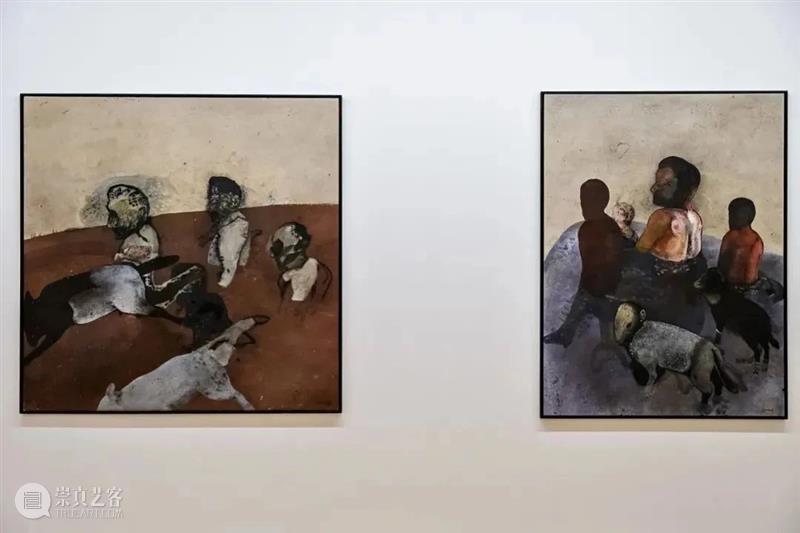

▲「自性洄溯」开幕现场 上海 昊美术馆 2023

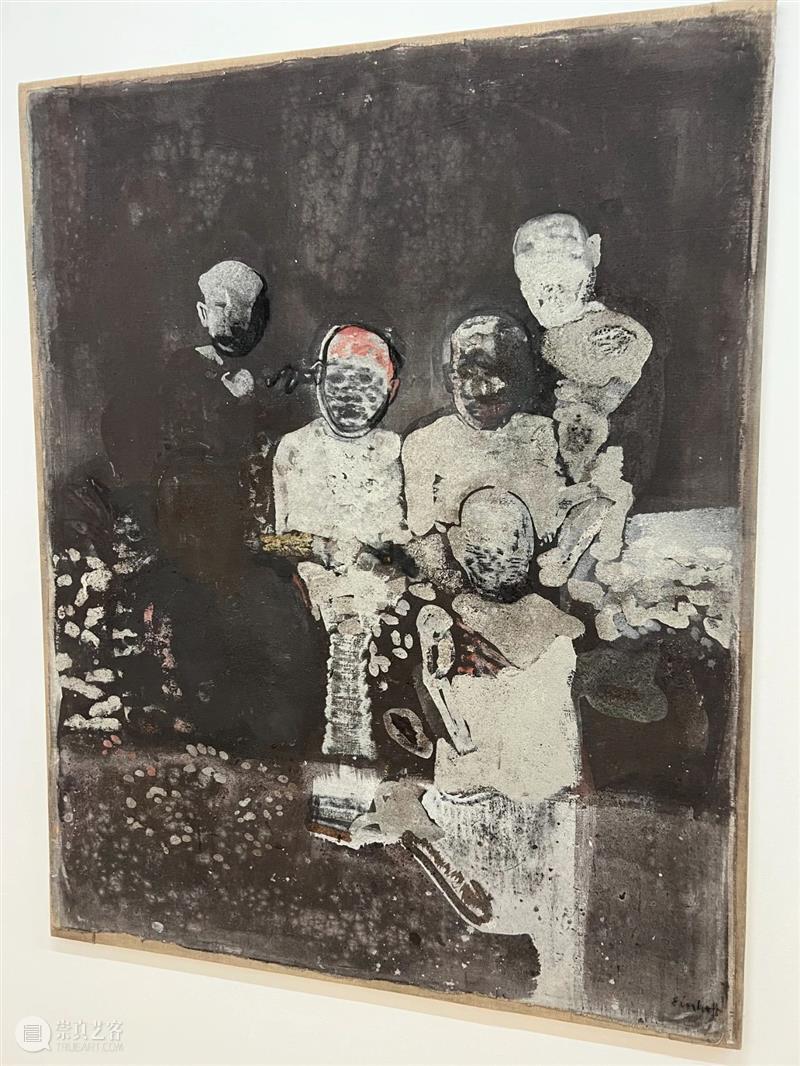

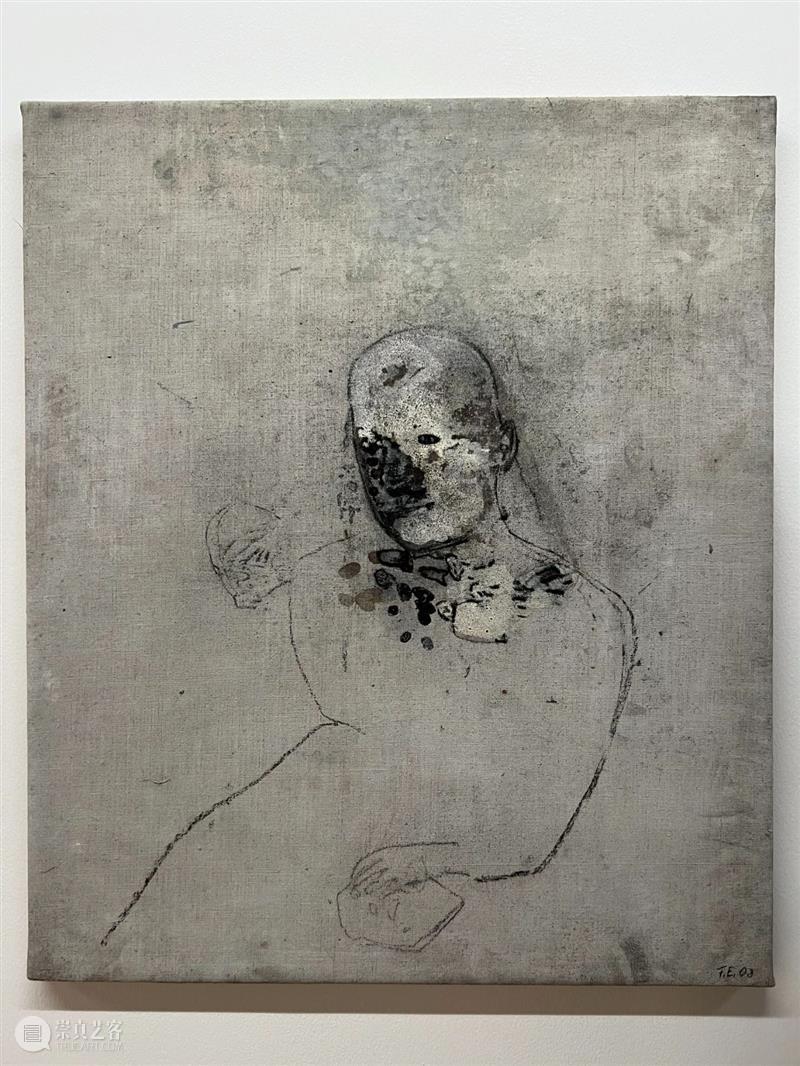

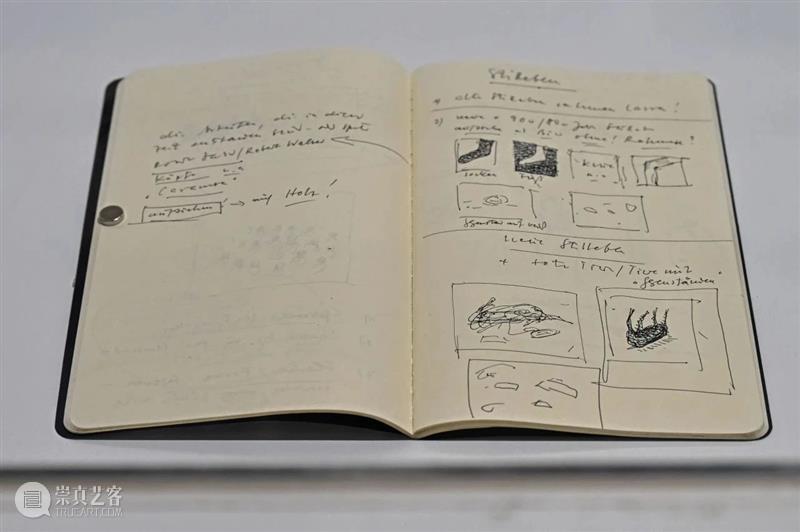

“自性洄溯”作为弗里德里希·埃因霍夫(Friedrich Einhoff,1936-2018)迄今在中国最全面的展览,将展出百余件艺术家的布面及纸本作品,同时收录了他从未公开展出的珍贵素描和教学笔记,以及策展人特别为此次展览录制的采访影片。展览涵盖了“人物(Personenregister)”“微型画(Miniaturen)”“动物(Tiere)”和“转换照片系列(Überzeichnungen)”等不同题材的作品。此次展览将呈现这位艺术家对人类状况的深刻关注,并将这种情感深度真诚地融入作品中,展现他作为一个真正具有同理心、爱和尊重的人的特质。

▲「自性洄溯」开幕现场 上海 昊美术馆 2023

作为艺术家,埃因霍夫并未追求所谓的“宏大杰作”,而是将他的才华施展于大大小小的作品上,将宝贵的艺术作品赠予世界,而它们以时而痛苦,时而幽默的方式对人类的灵魂进行钻研。埃因霍夫卓越的绘画技巧使其在艺术家群体中享有盛誉,并在近年来逐步得到更多人的赞赏和关注,尤其包括越来越多的中国观众。

▲「自性洄溯」开幕现场 上海 昊美术馆 2023

尽管埃因霍夫从未踏足中国,他的作品却在中国观众中产生了强烈的共鸣。本次展览将探索埃因霍夫的艺术语言和创作思想,并通过其学术背景及高品质的画作,试图揭示和反思他在中国广受关注的原因。“很显然中国和德国之间存在着一种隐而不宣的强烈情感连接,而弗里德里希·埃因霍夫有效地激活了这种共鸣。”本次展览的策展人艾墨思(Thomas Eller)表示。

▲「自性洄溯」开幕现场 上海 昊美术馆 2023

弗里德里希·埃因霍夫于1936年出生于德国马格德堡,并于2018年在汉堡去世,享年82岁。埃因霍夫是一位勤奋且富有创造力的艺术家,他能够敏锐地感知并引导自己所处时代的能量。在二战后的成长过程中,由于少时体弱多病,他不得不在医院或疗养院中度过漫长而孤独的时光,这段特殊的经历激发了他对人性的研究和探索,并贯穿了他一生的艺术创作。

据采访了解到,弗里德里希·埃因霍夫非常博学,对含有荒诞、黑暗和讽刺元素的作品有着浓厚的兴趣。他最喜欢的作家之一是同时代的奥地利作家托马斯·伯恩哈德(Thomas Bernhard)。 埃因霍夫也推崇并阅读了卡夫卡(Franz Kafka)、彼得·魏斯(Peter Weiss)、塞缪尔·贝克特(Samuel Beckett)、阿尔伯特·加缪(Albert Camus)的著作,也关注法国精神分析学家雅克·拉康(Jacques Lacan)的理论研究,后者以试图学习汉语从而解构语言结构中隐含的象征意义而闻名。

▲「自性洄溯」开幕现场 上海 昊美术馆 2023

尽管阅读了大量书籍,埃因霍夫似乎很少向他人显露自己广博的知识。 对他而言,阅读与吃饭类似,是一种日常摄入营养的必需品,用以吸收新的思想并融入自身的思考中。但他显然没有与其他艺术家过多探讨这个问题,多数时候他们是在讨论艺术。诸如弗朗西斯·培根(Francis Bacon)、彼得·布莱克(Peter Blake)和大卫·霍克尼(David Hockney)等,这些艺术家都给他带来了深远的影响。汉斯·普拉切克(Hans Platschek)是一位博学多才的艺术家兼艺术理论家,他曾引导埃因霍夫从抽象主义走向实现自我的图像式绘画风格,并对埃因霍夫在探索绘画语言之路产生了重要影响。

▲「自性洄溯」开幕现场 上海 昊美术馆 2023

在2009年的卡尔斯鲁厄古典和现当代国际艺术博览会上,埃因霍夫获得了汉斯·普拉切克“艺术与写作奖”。 在某种意义上,埃因霍夫是最接近中国文人画家概念的德国艺术家之一,以其强烈的直觉在工作室中进行日常实验。他并不热衷于创作“杰作”,而是更关注创作过程和画面的发展,这些画作甚至是基于艺术家的手自行生成的。 沃纳·霍夫曼(Werner Hofmann)用“中间”(in-between)一词来描述埃因霍夫专注于表达“变化”的焦点。 他不仅不断提高自己的绘画技巧,还注重在日常生活中保持谦逊、克制、慈悲和尊重,以此提高和改进自身。 用汉斯·格奥尔格·伽达默尔(Hans-Georg Gadamer)的话来说:“受过教育的人能够克服自爱,从而听到他人想说的话。”换句话说,一个人必须通过对他者的深入理解,放下个人的成见和自我利益,方能追溯回归自我,从而达到“自我”(自性)。

▲「自性洄溯」开幕现场 上海 昊美术馆 2023

弗里德里希·埃因霍夫在他的艺术生涯中将人作为研究对象,并深入探讨人性,他的绘画作品在某种程度上甚至可以比作为人类灵魂的山水画。基于这一观点,埃因霍夫的作品并非“关于”什么, 因为它们从不旨在展示、解释或叙述特定的事物,而是传达着艺术家注入其中的内在能量。 埃因霍夫在这方面进行了广而深的研究,以至于画中的人物有时甚至看起来是与“我”——正在注视画面的观者——相关联的,而这些作品也实则表达了自我的情感。

对于“为何埃因霍夫能够毫不费力地进行跨文化交流”这个问题,我们或许永远无法得到确切的答案。但可以肯定的是,他能够将自己生命中的各种苦难和悲伤的碎片重新融合,凝聚成一股谦逊的力量,并将眼下的社会生活转变为一个充满关怀、尊重甚至是爱意的幸福环境。在经历了挣扎磨砺之后,他成功地洄溯了自我,而艺术便是他的通途。

自性洄溯

近年来,弗里德里希·埃因霍夫(Friedrich Einhoff)在中国的艺术家、藏家和学者中声名鹊起,这一现象令人颇为意外和震惊。究竟是什么让这位艺术家的作品在中国观众中产生如此强烈的共鸣?中国观众在他身上又看到了什么?这或许是两个完全独立的话题,然而观察到埃因霍夫的作品在中国引起的情感回响,不禁让人思考艺术家画面背后必然隐藏着一种强大的能量源泉——而鉴于埃因霍夫从未踏足中国,这就更令人惊叹了。

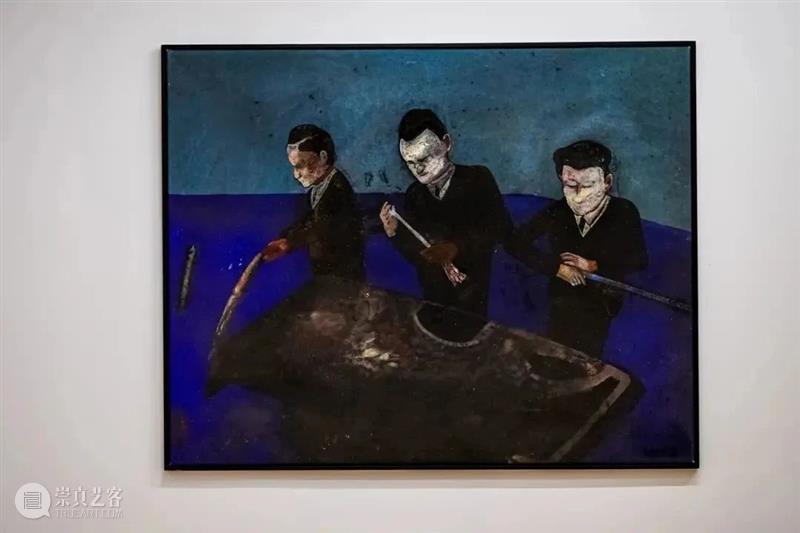

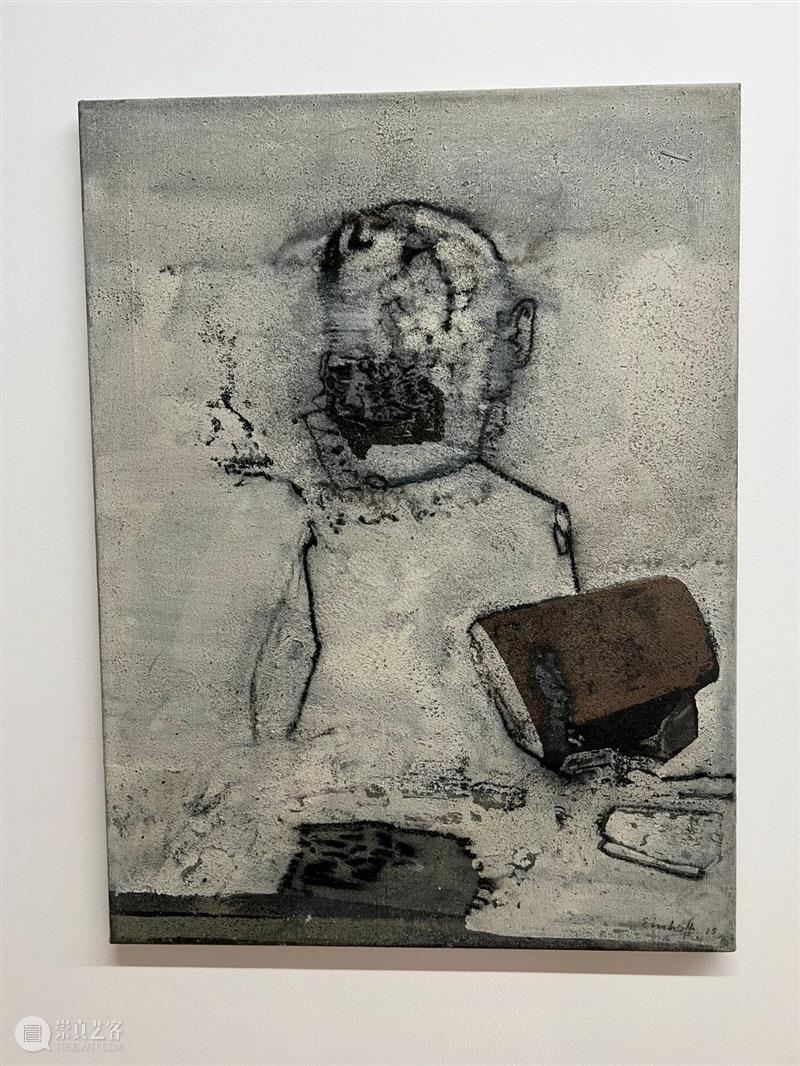

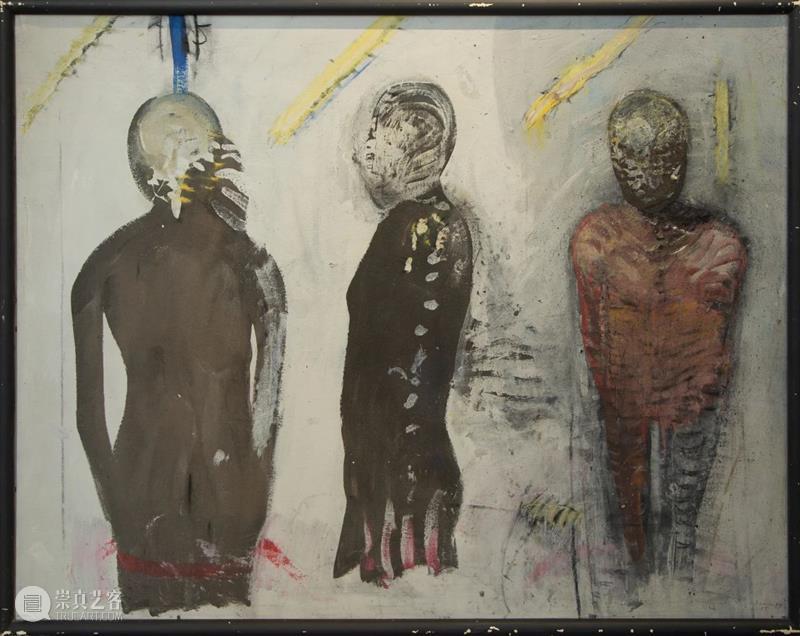

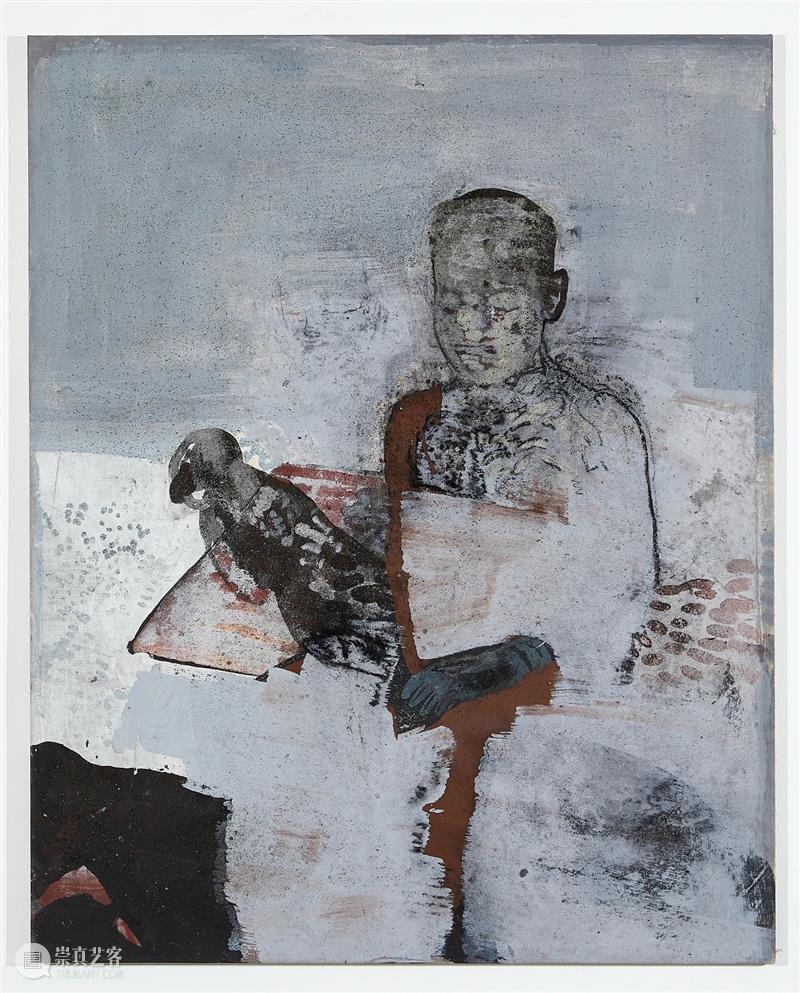

▲ 弗里德里希·埃因霍夫《专注制作》,丙烯、碳粉、沙子、帆布,115 × 145 cm,1998,致谢W.ONESPACE万一空间

这一切还是得从头说起。1936 年,弗里德里希·埃因霍夫出生于德国马格德堡,他的父亲弗里德里希·G·埃因霍夫(Friedrich G. Einhoff)是当地工艺美术学校的校长,也是 20 世纪 20 年代一群表现主义写实画家中的重要人物。显然,埃因霍夫的父亲是一个有魄力的人,在德国历史上的黑暗时期仍保持了对自己事业的专注,同时也使家庭免遭困境。相比之下,埃因霍夫从小就身体状况不佳,时常需要接受护理,并常常被送往不同的疗养院治疗呼吸疾病。因此,从很小的时候起,他便学会享受孤独和隔绝的时刻,这也启迪了他此后的艺术创作。他的一部分作品描绘了许多病床和药浴的画面,尤其是在他晚年经历听力损失的阶段。此外,他的妻子在 50 岁左右罹患阿兹海默症,需要他亲自照料。尽管生活并不容易,他却仍是一名备受爱戴的老师,在许多学生的生命中留下了难以磨灭的印记。学生们形容他敏感而富有洞察力,能够敏锐地体察到他们自身的问题,而不是一个所谓培养门徒的人。换言之,他是一个富有同理心的人,不仅承受着自己的磨难,还对别人的挣扎感同身受。他可以十分温煦,甚至很有幽默感,但有时他也会把自己隔绝起来,陷入沉默和隐遁。

作为艺术家,他创作欲旺盛,留下了数千幅大大小小的作品。他本人显然对尺幅不以为意,如果一定要区分的话,他似乎更喜欢小尺幅作品的亲密感,并不追求所谓“宏大杰作”。因此,他会以同样的强度在大大小小的画面上创作,不预设目标。在某种程度上,图像是经由他的身体、思想、心灵和双手创作成形的。他的学生德克· 霍夫曼(Dirk Hoffmann)曾多次前往他的工作室参观,在那里他看到的是一个经过精心策划的场域,到处都摆放着作品,不论是悬挂、斜倚还是平放在地,无处不在且都经过精心布置。埃因霍夫还有一套盒子档案系统,他把部分作品保存在里面,以便日后重新评估甚至是重新创作。他做事井井有条,但也极具开放性。埃因霍夫的创作从始至终都真正意义上地处在“过程中”。对他来说,创作意味着让图像在自己手下生长,再逐层叠加痕迹。这些痕迹或来自画笔、拼贴和他所选择的任何工具或材料,也会来自创作之外。许多作品都是以他在媒体平台或跳蚤市场上发现的照片为基础创作的,这些作品实际承载着他选择融入其中的人物痕迹。正是这种绘画和存在主义痕迹的密集叠加与张力,创造并激发了他作品中的能量。

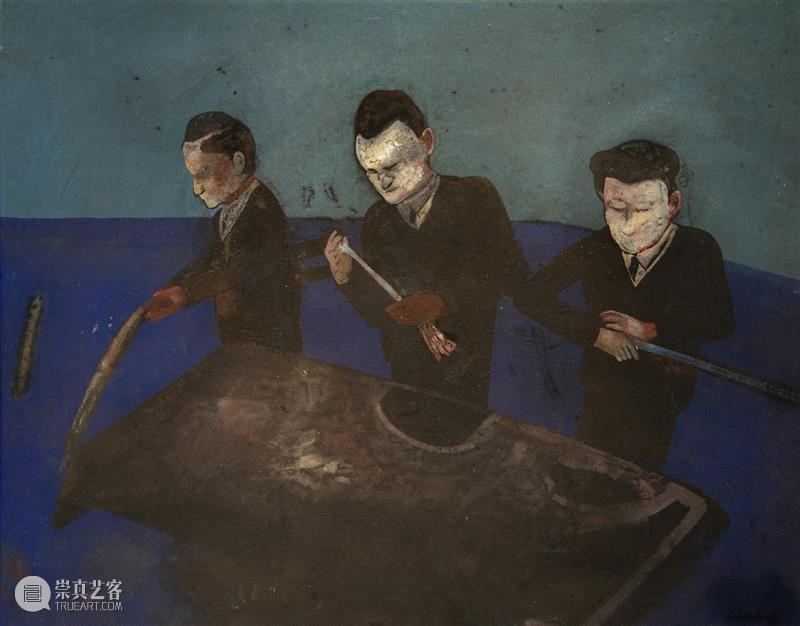

▲ 弗里德里希·埃因霍夫《联合尝试》,丙烯、碳粉、泥土、帆布,130 × 140 cm,1991/92,致谢W.ONESPACE万一空间

有人告诉我,正是这种图像的丰富性首先引起了中国艺术家与鉴赏家的关注。人们可以从他的绘画中看到许多东西,也愿意花很多时间去品味、解读他的绘画特质。正如著名艺术史学家沃纳·霍夫曼(Werner Hofmann)在2009年汉斯·普拉切克艺术与写作奖颁奖典礼上所称赞的那样:“埃因霍夫将他的艺术置于某种‘中间’的状态,素描和绘画相互消融,呈现出一种近似毁灭性行为的理形。在那里,虚无感把骷髅般的人物轮廓包围起来,暗暗地充满侘寂;在那里,死亡的残酷与生命的绚烂如出一辙。“

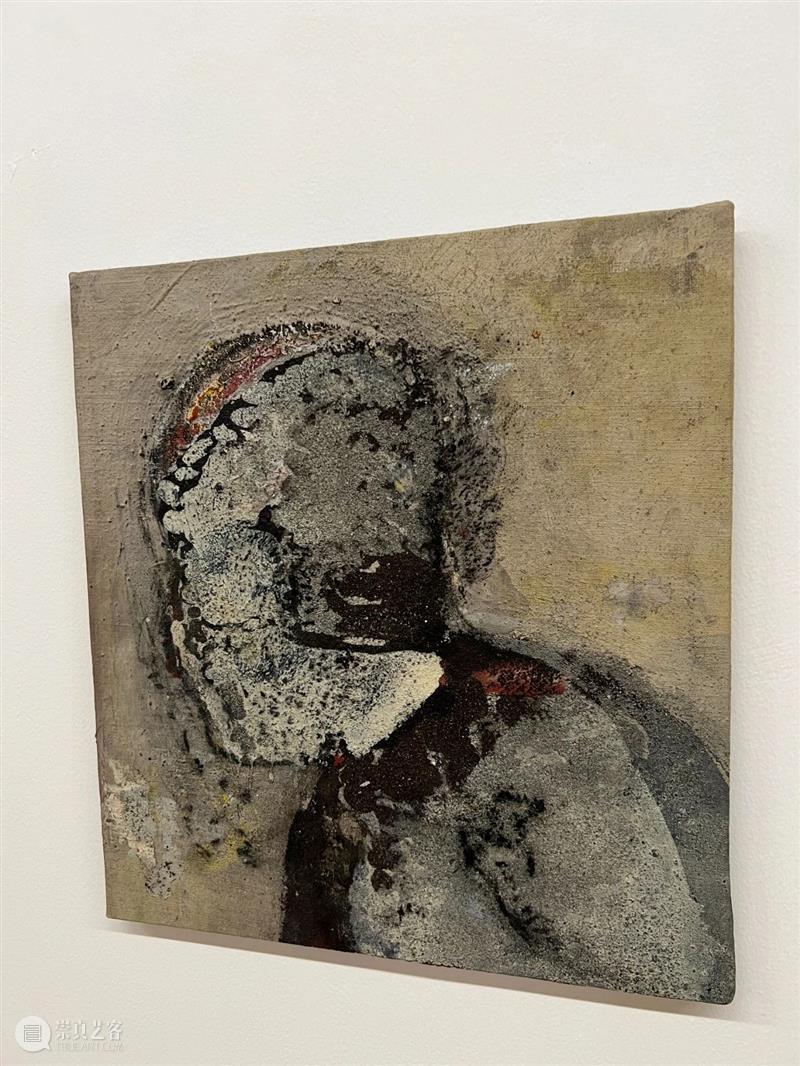

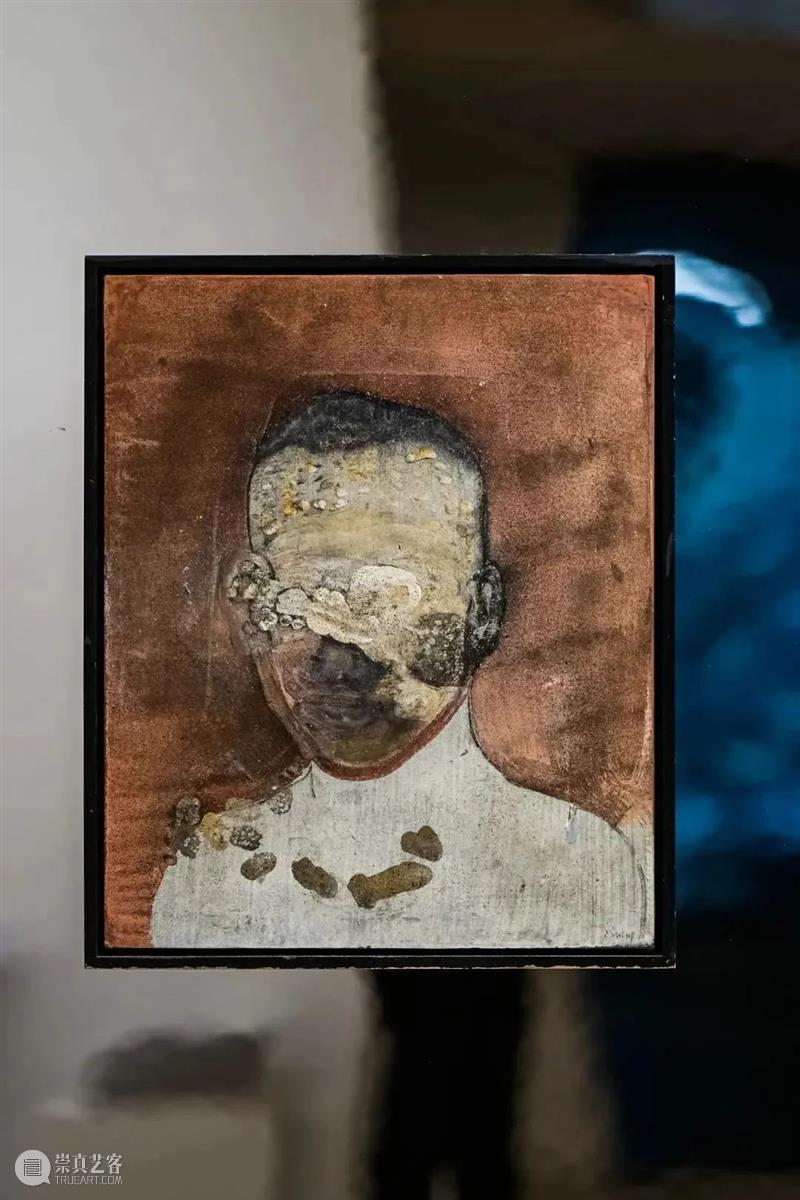

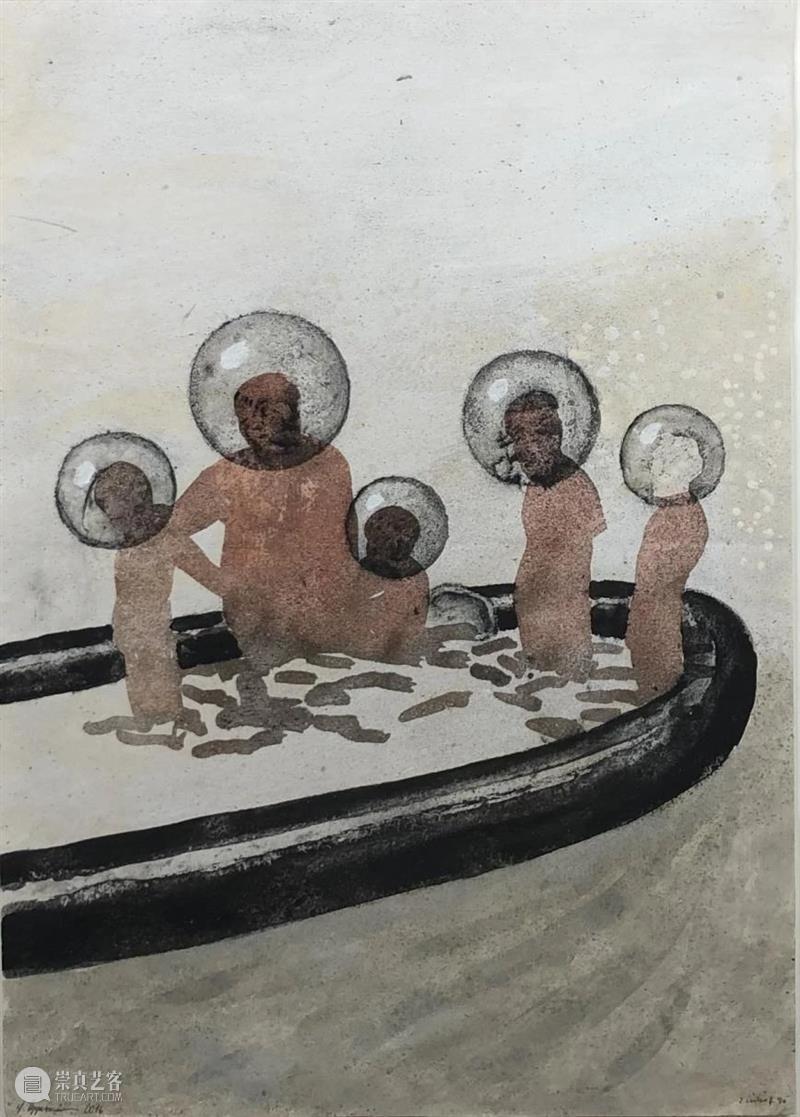

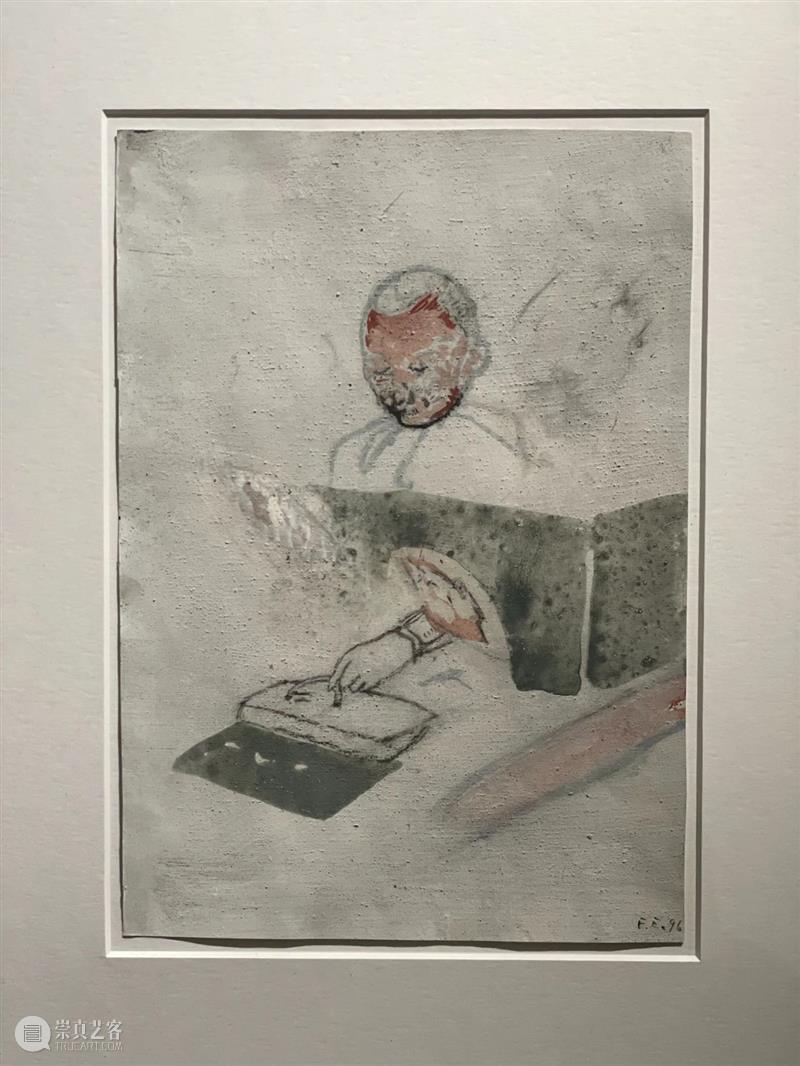

▲ 弗里德里希·埃因霍夫《人物/轮廓》,丙烯、泥土、纸板,18 × 14 cm,2013,致谢W.ONESPACE万一空间

这仅仅是演说词的开篇,但已经提出了诸多问题。首先,很有意思的一点是,中文里并不会特别区分“painting”(绘画)和“drawing”(素描)。这是一个只存在于西方语境下的问题,但这也说明埃因霍夫创作中多类型融合的特质得到了大家的关注。其次,“创造”和“消亡”的主题既与艺术家的绘画过程相关,但显然也暗指埃因霍夫的童年经历。他在童年期间不仅体弱多病,而且身处二战的环境之中——当时大部分男性都参军服役,于是在他的童年时代,唯一能看到的便是这些退伍伤员。年轻的埃因霍夫模仿他们的样子,也拄着拐杖走路,以模仿那种受伤的自我形象,体现了他亦将这种破碎的样子纳为自己的一部分。

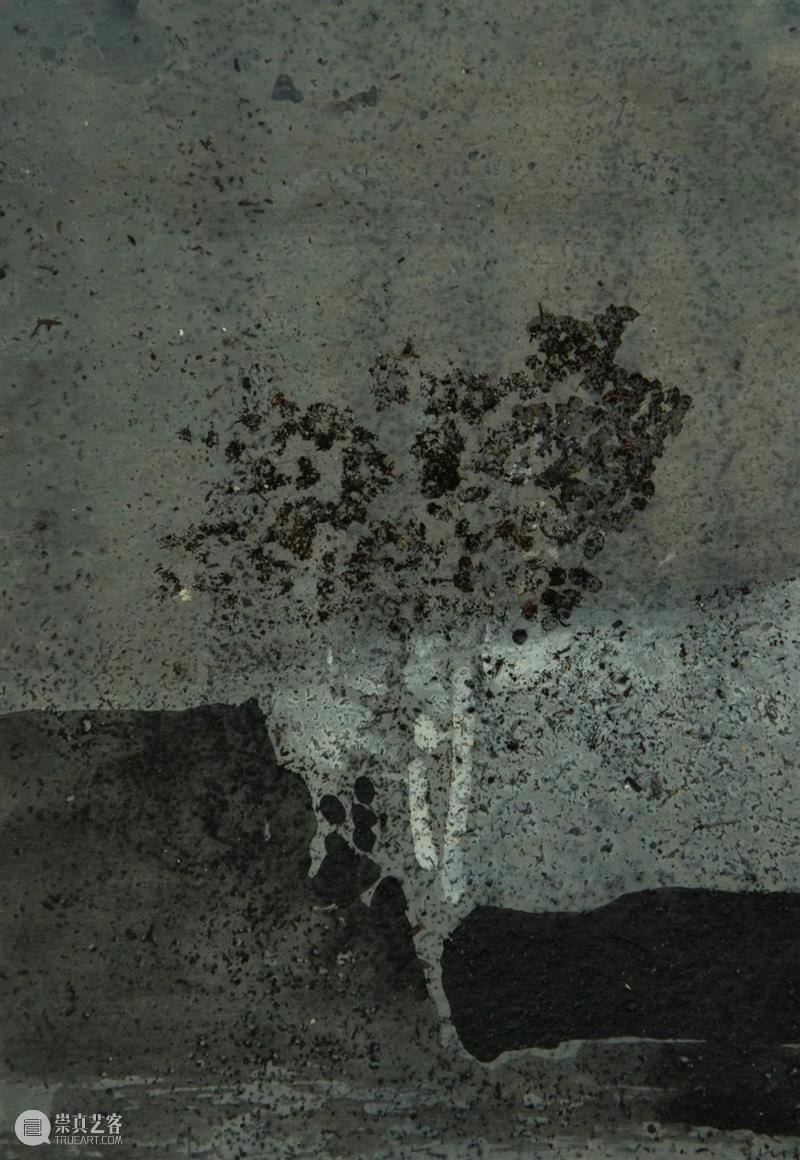

▲ 弗里德里希·埃因霍夫《坠落》,丙烯、沙子、纸本,14.3 × 12.5 cm,2012,致谢W.ONESPACE万一空间

这一主题由始至终持续萦绕于他的艺术创作,事实上,随着时间的推移,它甚至变得更为突出。分解的四肢和看似“脱离”的身体部位在埃因霍夫的图像宇宙中扮演着重要的角色。许多写作者都不约而同地提到同一幅画作——创作于 2015 年的《膝盖》(Knie)——一个从左上方进入画面的形状在画面中心以大约 100°角弯曲。其表面有刮挠痕迹,看上去像发了霉一样,而胫骨般的物体直直地垂落,并缓慢融入背景的暗黑之中——一幅非常具有神秘感的画面。然而,它表明埃因霍夫的绘画作品远比想象中更丰富。起初大家可能会问,膝盖是什么?答案是:“可以说膝盖基本上总是向前迈进。每隔半米向内弯曲,再隔半米向上伸直。(……)我自己没有原则,只有坚定的生存和加速的决心,我拥有经验,而非原则。(……)我不是膝盖骨,也不是膝窝,不是小腿,也不是大腿,这些都已经消亡;我是介于它们之间的中间物。”这是德国著名电影制片人亚历山大·克鲁格(Alexander Kluge)在1979年拍摄的影片《女爱国者》(“Die Patriotin”)中描述维兰德下士的膝盖时所说。而这又是对克里斯蒂安·摩根斯特恩(Christian Morgenstern)于1905年创作的诗歌的重新诠释。

Das Knie

Ein Knie geht einsam durch die Welt.

Es ist ein Knie, sonst nichts!

Es ist kein Baum! Es ist kein Zelt!

Es ist ein Knie, sonst nichts.

Im Kriege ward einmal ein Mann

erschossen um und um.

Das Knie allein blieb unverletzt –

als wär’s ein Heiligtum.

Seitdem geht’s einsam durch die Welt.

Es ist ein Knie, sonst nichts.

Es ist kein Baum, es ist kein Zelt.

Es ist ein Knie, sonst nichts.

亚历山大·克鲁格在这部 1979 年拍摄的长片开头引用了荒诞文学大师摩根斯特恩的诗作。而埃因霍夫是通过别的途径了解到这首诗,并在他的一些书中重印了它。但他也知道亚历山大·克鲁格的电影,以及将“膝盖”作为“在-中间”这样的隐喻解读。埃因霍夫是一名热忱的读者,从 1961 到 1966 年间,他曾专门研读文学和哲学著作。他十分推崇托马斯·伯恩哈德(Thomas Bernhard)、弗兰兹·卡夫卡(Franz Kafka)、萨缪尔·贝克特(Samuel Beckett)等作家,当然还有更早一辈的克里斯汀·摩根斯特恩。而这些作家的共性便是对人类境遇和磨难的深切关注。索伦·齐克果(SørenKierkegaard)、阿尔贝·加缪(Albert Camus)、马丁·海德格尔(Martin Heidegger)等思想家影响了整整一代文化工作者、艺术家和“新浪潮”电影人,也在埃因霍夫的作品中产生了深远的共鸣。

▲ 弗里德里希·埃因霍夫《桦木》,丙烯、沙子、纸板,15 × 10.4 cm,2012,致谢W.ONESPACE万一空间

这构成了埃因霍夫艺术理念发展的大背景。在那个高度存在主义的时代,埃因霍夫的生活过得并不容易。他的妻子 50 多岁就病倒了,慢慢失去记忆和心智。关于他去养老院看望妻子,有一个十分感人的故事。当时她已经认不出他很久了。一天,埃因霍夫直接从工作室出发去看她,他的妻子显得焦虑不安,直到她把埃因霍夫拉近身旁,并把他的手举到自己的鼻子前——闻到埃因霍夫手指上的颜料味道,她放松下来,开始朝他微笑。

一个孤独的膝盖遗世徘徊,

此为膝盖,别无其他,

既非帐篷,也非树木,

此为膝盖,并无其他。

战场上曾有一个人,

被打得遍体鳞伤,

只有膝盖毫发无损,

就像传说中的圣人。

自此,它便开始遗世徘徊,

此为膝盖,别无其他,

既非帐篷,也非树木,

仅为膝盖,再无其他。

这段故事是埃因霍夫本人告诉克劳斯·米弗斯的。埃因霍夫十多年来每天都去探望妻子,尽自己最大的能力照顾她。同时他依然也会照顾身边的其他人。他的学生雅科夫·布鲁马斯(

Jaakov Blumas)讲过这样一件事:他想为自己的作品编一本画册,但没有足够的资金。后来埃因霍夫伸出援手,而且不求回报,只要求留下一本画册供他创作。书成后,埃因霍夫把这本重新绘制的画册作为礼物送给了好友、同时也是一名拥有丰富经验的印刷商和设计师汉斯·韦克尔(Hans Weckerle)。三重慷慨!——首先,埃因霍夫帮忙赞助了一本书,然后又将它转变成艺术品,接着又把这份艺术品赠予朋友。

每个认识埃因霍夫的人都提到他会不遗余力地帮助他人,很多时候甚至超出了自己的职责范围。他的学生和密友都对他充满感激和爱戴。然而,埃因霍夫也需要独处的时刻,有时他会隐遁很长一段时间,不接任何电话。因此,埃因霍夫更加立体的形象浮现了出来:既热情友好,也寡言内敛,拥有令人尊敬的气质。

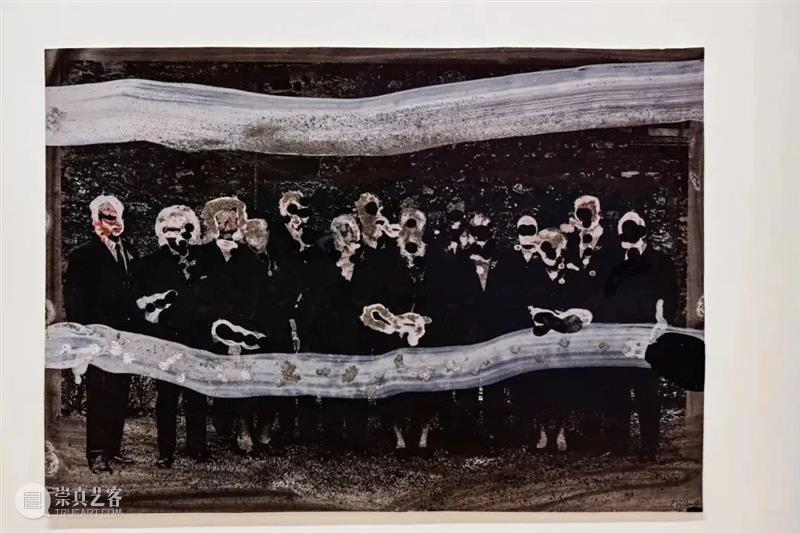

埃因霍夫对他人的真挚,在他另一位好友发起的一系列展览中得到了回应。艺术家托马斯·里克(Thomas Rieck)曾组织了一些聚会,艺术家们会带来他们未完成、未解决或不尽如人意的作品。然后,这些作品将在组内进行交换,这样一个艺术家就可以“重新创作”另一个艺术家的画作。他把这种方法称为“Überzeichnung”,德语中这个词有两重意思:第一,意为在另一个图像上绘画(“Über”在德语中可表示“在……之上”);第二种则是“超级绘画”(“Über”在德语中还可表示“超级”),即一种清晰甚至过度清晰的画。最终创作出来的作品会在题为“跨越”(Trans)的展览中展出,展览标题取“交叉”“两者之间”之意,在这里是更指两位艺术家之间。有趣的是,此举并非向艺术家的作者身份问题发起质疑,而是一场探索两位艺术家如何在艺术上相遇相联的实验。

这非常符合埃因霍夫的性格,因为他总是努力与他人建立情感连接。“Überzeichnung”

正是对这种个人期待的艺术化表达。这些作品还强调了间隙、介于两者之间的空间以及交叉,恰如之前那幅关于膝盖的神秘绘画——膝盖作为隐喻,指涉连接的场域,而这片场域同时又充满动态和变化。

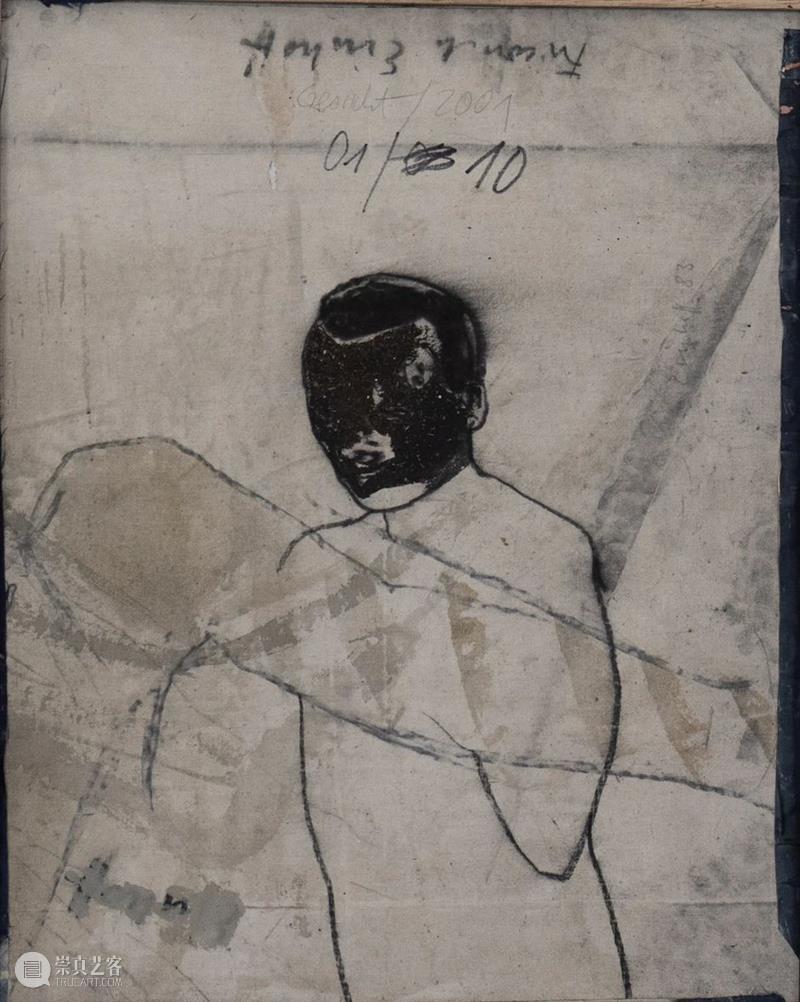

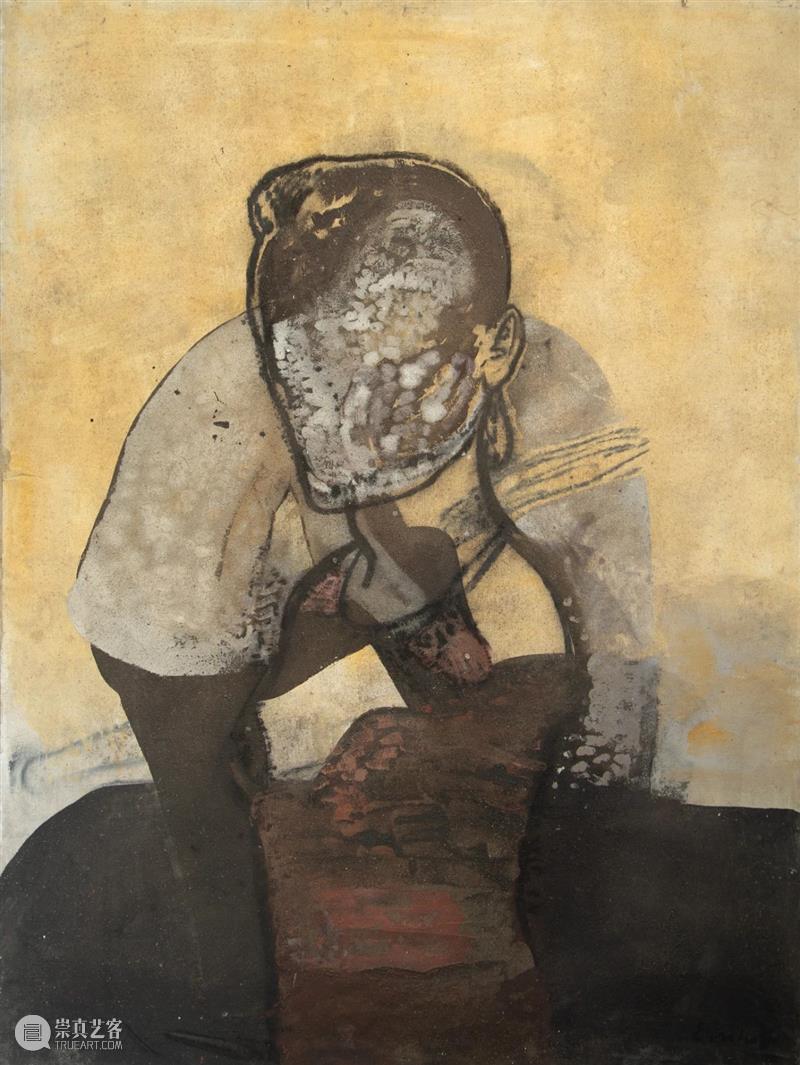

▲ 弗里德里希·埃因霍夫《制作 95/01》,丙烯、碳粉、沙子、纸本,30 × 21 cm,1995,致谢W.ONESPACE万一空间

也许这听起来可能有些牵强,但汉字的“人”字看起来有点像“膝盖”的形象。“人”字里包含两条线,因为单独一个无法独自站立。这跟“跨越”系列不谋而合,需要两位艺术家的合作才能成立。鉴于我们所讨论的是隐喻而非物体本身,我不再做过多展开,但我们或许可以接受两个实体之间的结构性相似。无需太过深入地探讨西方语境下“个体性”的概念,传统上个体性总是聚焦于个人,正如笛卡尔(Descartes)的名言:“我思故我在”。如果埃因霍夫不是艺术家,他或许会说:“人我相关,故我存在。”

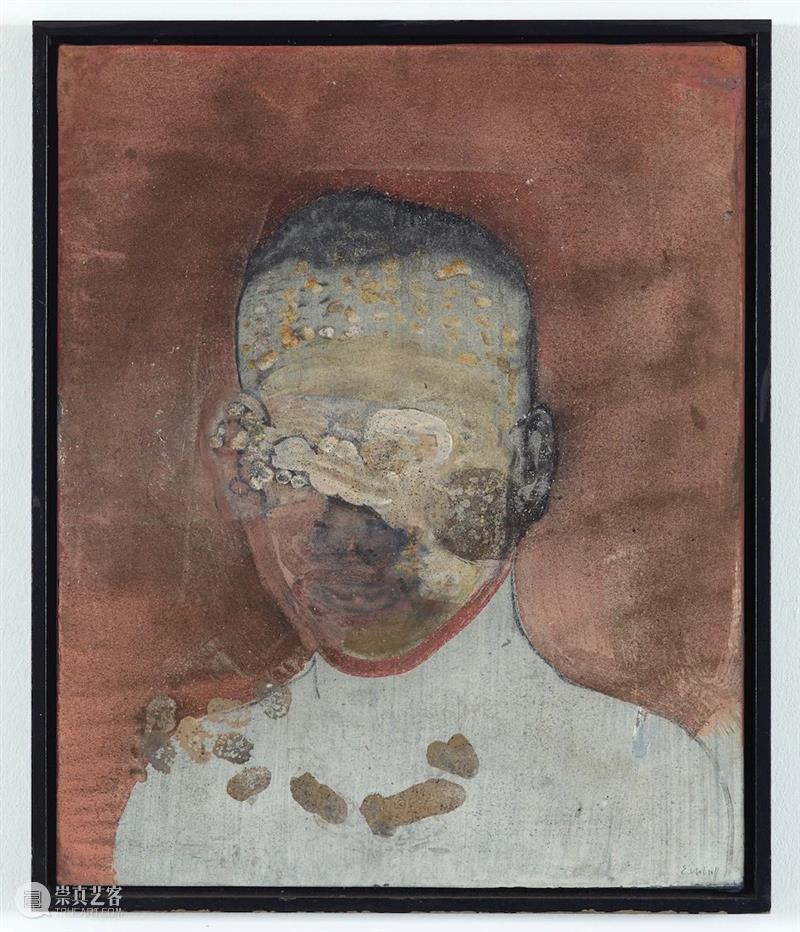

▲ 弗里德里希·埃因霍夫《肖像》,丙烯、碳粉、沙子、帆布,150 × 120 cm,2012,私人收藏

西方思想的变化有几个不同的起源。举两个例子。著名的伊曼纽尔·列维纳斯(Emmanuel Lévinas)有一句名言:“在我之前,他者已经存在,并给予我姓名。列维纳斯出生于 1906 年,战争中在战俘营中幸存下来,而他的其他家人都遭纳粹杀害,而后提出“他者伦理”(ethics of the other)作为对自身苦难的回应。另一个例子则是1900 年出生的汉斯-格奥尔格·伽达默尔(Hans-Georg Gadamer),他指出:“真正有教养的人是那些克服自爱,从而能听见他者想说的话的人。”他在专著《真理与方法》(Truth and Method)中写道,真理是在对话中作为一种认识行为出现的:“如我所言,在这个世界上了解自我其实是一件难事。这意味着要了解彼此。这在道德上、而非逻辑上,是人类最为艰巨的任务。我们必须学会看到,他者是我们自爱和以自我为中心的首要限制。”换言之,要抵达“自我”,必须经由对他者的深刻了解,才能洄溯自我(自性)。

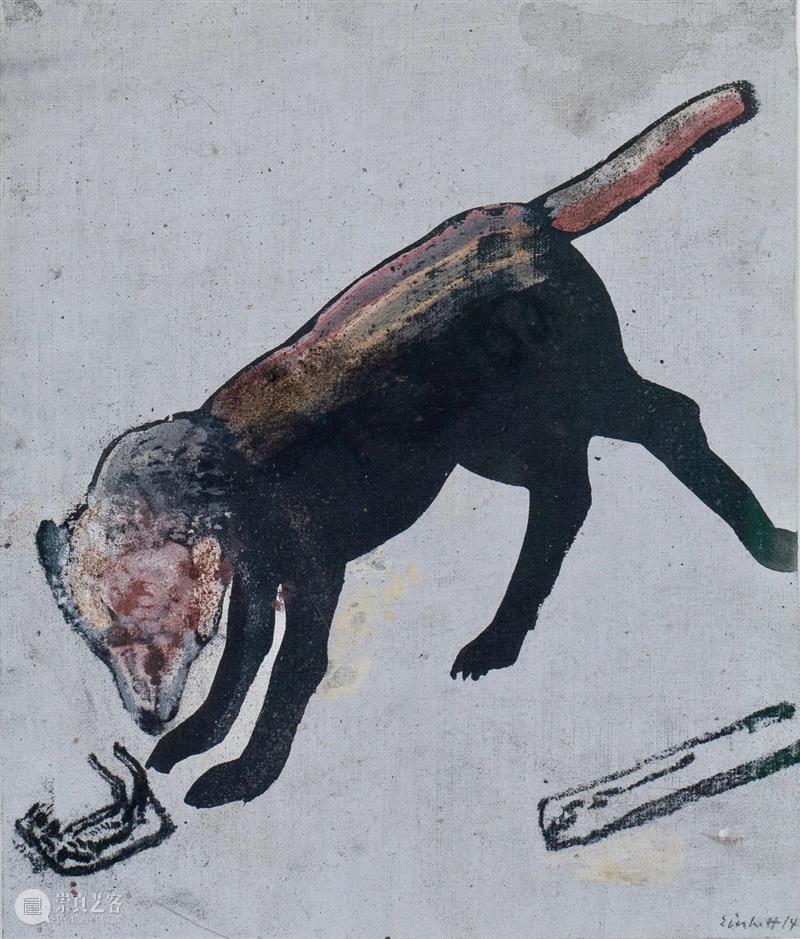

▲ 弗里德里希·埃因霍夫《遇见动物》,丙烯、碳粉、沙子、帆布,29.3 × 24.8 cm,2014,致谢W.ONESPACE万一空间

我们知道弗里德里希·埃因霍夫读书广博且求知欲旺盛,但我们无法确定他是否熟悉上述两位哲学家。他读过雅克·拉康(Jacques Lacan)的作品,这位杰出的法国精神分析学家坚信,人类并不先于其互动而存在。事实上,“个体是通过与他人相互缠连的内在联系而出现,并成为其中的一部分。”在伦敦弗洛伊德博物馆的一场视频会议上,吴冠军教授也谈到拉康曾学习中文,试图通过汉语结构来解构自我、探索无意识。

或许,亚洲的一些知识传到了德国,进而对弗里德里希·埃因霍夫产生了影响?——显然,其中似乎有一些共同特征,也有一些有意思的误读。这些都无从考证,而我们可以确认的是,埃因霍夫的朋友托马斯·里克对亚洲文化十分感兴趣,经常前往印度。正是他引介了“跨越”(Trans)的概念,这个概念在埃因霍夫的作品中演化为“交叉”和“在-中间”,即两个人、“你”和“我”之间的空隙。看埃因霍夫肖像画的时间越长,人们越会发现其中的变化。乍看之下,人物似乎自成一体,困顿于自己体内;而随着时间的推移,人们意识到他们蕴含着某种内在能量,让观者与他们发生连接,甚至产生共感。他们中的大多数都拥有在直观的情感层面与观众互动的强大转化力。

▲ 弗里德里希·埃因霍夫《大型双人肖像》,丙烯、碳粉、沙子、帆布,160 × 120 cm,1998,私人收藏

在这个意义上,埃因霍夫的作品并不“关于”任何主题。它们不展示、不解释、不叙事。它们就在那儿,传递着艺术家向作品投注的内在能量。正是这一特质让这些作品某种意义上又契合了中国艺术的概念。11作为艺术家,埃因霍夫时常感到有必要让自己隐遁或只与志同道合者围聚。甚至就像竹林七贤,埃因霍夫有时更倾向在默默无闻和远离权力中心的地方开展创作。传统上,中国艺术以“道”的视角关注自然无为的力量,埃因霍夫则专注于人性;如前所述,他在德国亦是文人般的形象,精通文学和哲学,并于 2009 年荣获汉斯·普拉切克艺术与写作奖。甚至他的美学表达,即极度简约的色彩尺度和层次丰富的黑色色调,也与中国水墨传统有异曲同工之妙。原因何在?埃因霍夫为何能够轻而易举地跨越文化边界进行无碍交流?这些问题或许永远无法得到确切的答案。不过,关于他我们还是可以说,他能够将自己生命中各种苦难和悲伤的碎片重新融合,凝聚成一股谦逊之力。他能够将当下的社会生活转化为充满关怀、尊重甚至爱的幸福环境。在经历了挣扎磨砺之后,他能够成功地洄溯自我,而艺术便是他的通途。

▲ 弗里德里希·埃因霍夫

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享