漂流书包

漂到了北京

什么是漂流书包

一年半前,受到“展销场”与“穿针引线”的邀请,广州小组“刺纸”与马来西亚小组“街头书坊”(Buku Jalanan)共同发起了“漂流书包”项目。中间美术馆有幸成功“拦截”了第四个“漂流书包”,让它短暂“停靠”于展厅一层中间实践的右侧区域。“漂流书包”发起人之一陆思培更为此次“停靠”补充了许多新书,受此前展览观众对书籍自由排列组合的启发,中间美术馆特别邀请实习生陈静怡、李御瑄及屈莹不断打开书包,从各自的视角选出希望被观众第一眼发现的书目,分别阐释自己眼中的“漂流书包”。

由陈静怡策划的第一期现场以女性主义为主题,欢迎大家回顾!第二位“书包Explorer”李御瑄选出了15份书目,以期为读者呈现一种漂流的视点与区域调研之间的共构关系。欢迎大家细读下文,深入了解本期现场,并在文末或现场留言簿上留言,进一步共同探索“漂流书包”。

地区间的孔径

李御瑄

当漂流书包被拦截,是它来到这里,还是读者去向那里?当读者身处于中间实践这个美术馆空间,虽然他们的物理定位停留于此,但是自身的视野跟随视觉器官和语言系统移动,于是阅读不仅仅是“我读”、“我看”,也是“我在漂流”。书包中有一部分关乎区域调研和地区间活动的书目,包括非虚构写作、展览图册、诗歌、摄影集等等,它们以在地性的视角关注全球化进程当中,主要是东亚和东南亚地区那些隐匿的、被边缘化的主体碎片,也恰与漂流的动作合谋而成一种去中心化的历史叙事。我选择这些书籍,试图探索漂流的视点和区域间流动的同构关系,以及作为方法的民族志及其变体在创作中的呈现。

孔径原指多孔物体中孔道的形状和大小,它的分布经常与吸附剂的吸附能力和催化剂的催化能力有关。孔径也指涉照相机的光圈,而光圈的开合及其曝光程度直接影响着物体的成像。正如一个地区的孔径分布关乎其与这个世界交流的频次和方式,而那些活跃在当地的社群和流动人口、劳动和生产方式、参与性艺术、独立空间、网络传播路径等等正是这样的孔径,它们既是主体,也是让地区自主开合的媒介。在后疫情时代里,当人类已经被相隔得太久,当人类短暂地复返一种内区域的封闭生活,我认为有必要强调这些孔径的地缘特性及其对社会政治的作用。

我挑选的书目中,一部分展示了多样的社群样本,特别是我们不容易接触到的群体。无论是讨论跨文化身份与集体关系——如五艺中心、国际移工、马拉西亚无国籍学生,还是讨论民间历史和城市空间——如伊势湾海女和海女小屋、粤北乡村、家作坊空间,又或者是大陆另一侧的法国文学小组“乌力波”,它们以直接的经验反映出抽象的文化符号,创作者们展开田野调查,分享个体故事,追溯集体记忆,书写不同地区的民族志。类民族志的写作带来了有关真实性的经典问题:历经漫长的浸泡时间,田野调查的非虚构写作尽力记录了客观事实,但是在进入档案的时候或许变得更加服务于历史结构的建立。关于海女与基奥耶普村的木刻版画项目,也旨在探寻神话叙事的真实性。社群生活的历史在这种虚实之间变得生动起来。第二部分是参与性艺术,例如南丫南项目,基奥耶普村的木刻版画创作,“木刻波流”组织的流动版画制作工作坊,乃至“偷单车的人”群展,乃至论电影院的放映活动,这些公共项目利用各种艺术形式,邀请观众一起介入背后的社会历史议题。一方面,社区的概念早已随着在工业化社会转型而在社会科学的领域出现,引起了学者与公众的重视;另一方面,参与式艺术的艺术史传统可以追溯至上世纪特别是冷战后前卫运动、达达主义、激浪派、情境主义等运动的影响,这也引发了对作者概念和艺术功能性的重新定义。参与性艺术的必要性在于把艺术视为人与社会的粘合剂,同时仍然保持着对艺术本体语言和技术的追求,从而不沦为完全的社区宣传。

我希望展示书籍中提到的不同地区的生存境况,也希望观众能够在观看和阅读的时刻,暂时跳脱自身的生活框架,聆听不同地方的声音。

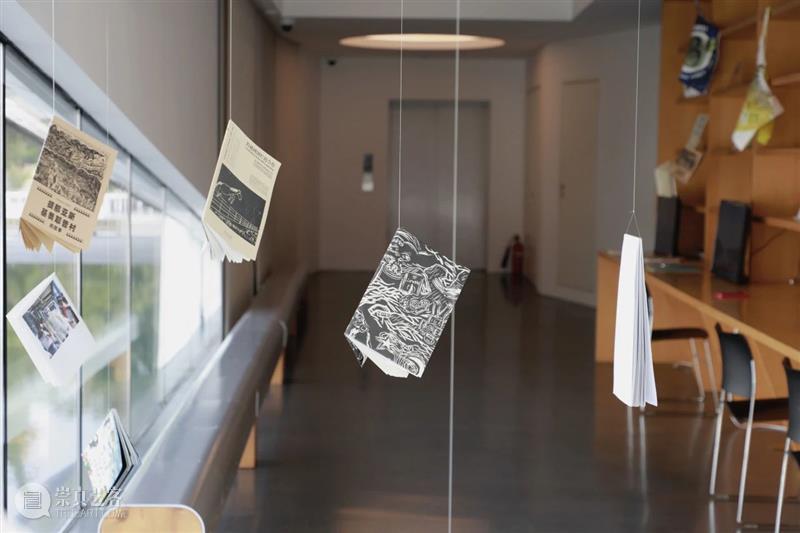

“漂流书包”中间美术馆展示现场

书籍介绍

Atlas Mnemosyne of the Ama World in Ise Bay, MAP Office,2018(内页)

Atlas Mnemosyne of the Ama World in Ise Bay, MAP Office,2018

本书收录了伊势湾海女小屋的卫星定位图像,海女在海女小屋的生活照片,以及“地图事务所”在伊势湾当地系统绘制的沿海地带不同海女小屋的建筑图纸、建筑结构复原图(比例尺1:75),总共8个案例,是“伊势湾计划”(2017-2019)的一部分。海女是日本沿海以浅海搜集珍珠为生的群体,她们历史悠久,自结成社群,并将知识经验以口述的方式历代相传。艺术家设定海女小屋为海女社会生活的原点,记录海女从小屋到菜园、海滩和集市的日常生活半径。本书集建筑制图与田野调查为一体,跨学科地构建了海女从神话到生活的民族志与伊势湾沿岸地图志。

本书的作者“Map Office”是一家建筑研究事务所, 由Laurent Gutierrez和Valérie Portefaix在1977年创立,长期活动于香港。其作品通过制图、书籍、展览和装置等方法,探讨流动性生产分配对城市空间的影响,同时关注那些被忽视的物理空间和居民及其对空间不同的占有形式。

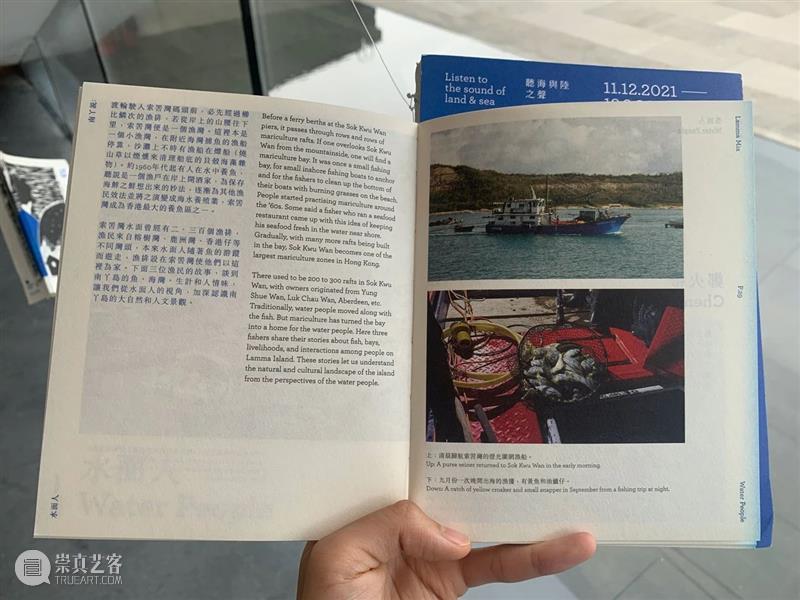

2. 《南丫南,十二岛民如是说》South Lama: Oral Histories of 12 Islanders /《听海与陆之声》Listen to the Sound of Land & Sea,《南丫说:》报纸报道介绍,2021-2022

“南丫说:”公共艺术计划于2021年12月11日至2022年3月13月,以索罟灣为中心,研究并向公众呈现南丫南的文化历史,以艺术家驻留、非虚构写作、公共参与展览等方式,建构起整个南丫南的叙事,让观众自由进出这个话语空间。这里介绍三份相关书目:《南丫南,十二岛民如是说》与《听海与陆之声》集合成一册,前者是一本岛民访谈,它收录有12位岛民采访而成的口述历史,后者是一本关于南丫南的田野调查报告,以及展览项目作品介绍及艺术家个人陈述,由此讨论岛民的耕作捕鱼等日常生计、节日庆典、历史情感等问题。另附一份《南丫说:》报纸报道。

“漂流书包”中间美术馆展示现场

《南丫南,十二岛民如是说》South Lama: Oral Histories of 12 Islanders /《听海与陆之声》Listen to the Sound of Land & Sea,2021-2022(读者阅读视点)

3. 《偷单车的人》Bicycle Thieves,展览目录,2019

2019年6月29日至9月1日,展览“偷单车的人”在香港Para Site艺术空间展出,这本同名小册子是相应的展览目录。题目借用1984年德西卡导演的意大利新现实主义代表作《偷自行车的人》,展览着眼于“偷盗与分享之间那条微小的界限”,以作为生产资料的单车为切入点,来追问以共享单车为例的共享经济在当今社会的可能性。同时它关注不同语境中折射出的人与技术的关系,劳动与劳工问题,个人参与公共生活的方式等衍伸议题,也算是回应了2019年六月香港的社会形式的变动。

4. 《过山谣:来自粤北山乡的田野故事》,社区实验室,时代美术馆,2022

书中的故事来自中山大学人类学系十一名师生于2022年夏天在粤北村庄为期一个月的田野考察和创作,包括人物侧写和木刻版画作品。本书聚焦的盘瑶村是一个瑶族村庄,村中的瑶族元素由于人口外流务工和民族通婚等原因逐渐减少,尽管瑶语留存下来。瑶语,其在原始神话传说中的魅力,与其仅仅是作为方言的传播功能,借助村民的言说,语言在语言本身寻找自己的痕迹。

5. 《乡里老热:在村里,写村事》,2022

“乡里老热”是一个潮汕方言,“乡里”随其字面意思,“老热”泛指各类节庆活动,它们大多伴有不同的祈愿与祭拜仪式。该项目于2017年由冰煌在广州新造空间发起,邀请9位来自不同地区的作者以他们的视角捕捉乡村万象,其中4位作者参与完成本书。他们均为长期居住在乡村的当地人,或是生长于此的原住民青年,或是从外部返乡的回归者,他们以一种质朴的、生活化的语言,书写那些隐藏在主流叙事之外的个体经验。阅读此书仿佛在阅读一本共生却有差异的地区日记,例如程楠对于粽子皮细致入微的回忆与描述,这样一种外在于当代社会加速度的却也是最本源的生活面貌,带领读者直面生活的基础性,重新思考不同环境下人类的认知与行动。

6. 《群屿孤岛:当代亚际跨国移工的流动与断裂》Nusantara, or Lone Island: The Mobility and Disconnectivity of Contemporary Trans-Asia Migrant Workers,2023

讨论亚洲话语中的区域间劳工图景十分必要。这本书涵盖诗歌、非虚构写作、采访、札记等文体形式,探索关于亚际劳工跨国迁移的议题,其中的方面包括跨国劳工的迁移路径、社会关系、身份认同、新加坡外籍劳工的生存状态、印尼苏拉威西岛被困的中国工人、对联合国人权高专办及印尼非政府组织Migrant Care的专访、不同地区移民拘留中心的暴力事件等等。而这些不同语境下个案又在亚洲的普遍境遇当中紧密纠缠。本书写作之际正是三年全球疫情之际,它即时将疫情期间移动劳工的困境纳入讨论,对话作为历史的当代社会。本书由许振华主编,联合Li Xinxin、阿惠等不同作者采写,书籍由渡河联合木刻波流制作。

7. 《家作坊》HomeShop,2022

这本小册子由家作坊征集的稿件编辑而成,探索关于日常生活、工作、社区之间的关系。社区作为城市权力的一个单元,以小见大地展示着微观政治的运作方式。在社区共同体与零散居民的共同作用下,人们的日常生活究竟意味着什么。

家作坊于2008年由何颖雅年在小经厂胡同发起,两年后迁入新空间,它是一个门市居所和艺术结合的自发项目,通过举办多元小型活动邀请艺术家、设计师等人重新审视公共空间与私人生活的交织可能性。

《偷单车的人》Bicycle Thieves,展览目录,2019(读者阅读视点)

8. 《眼睛监狱——长诗三种》黎衡,2019

“致塔科夫斯基”,作者黎衡在扉页写道。这本诗集中诗歌的命名方式独具一格。第一部分均以塔科夫斯基的电影片名为题,第二部分名为飞行,第三部分均以南方城市命名,跨越珠三角、港台、西南边境、东南亚等地,因而又呼应了第二部分的飞行之意。这本诗集,也可以说是一本诗意民族志,让读者跟随诗人视角的飞行而跨区域移动,感受流动在地理空间与语言空间中的个体情绪与诗意。

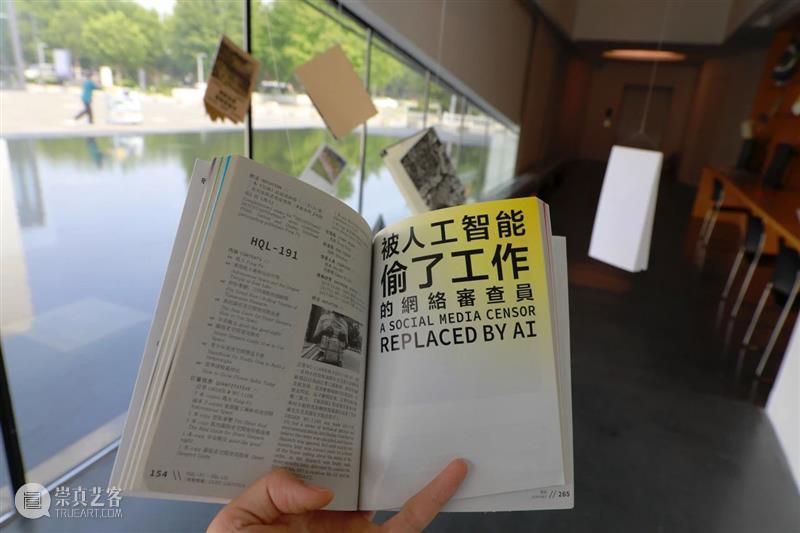

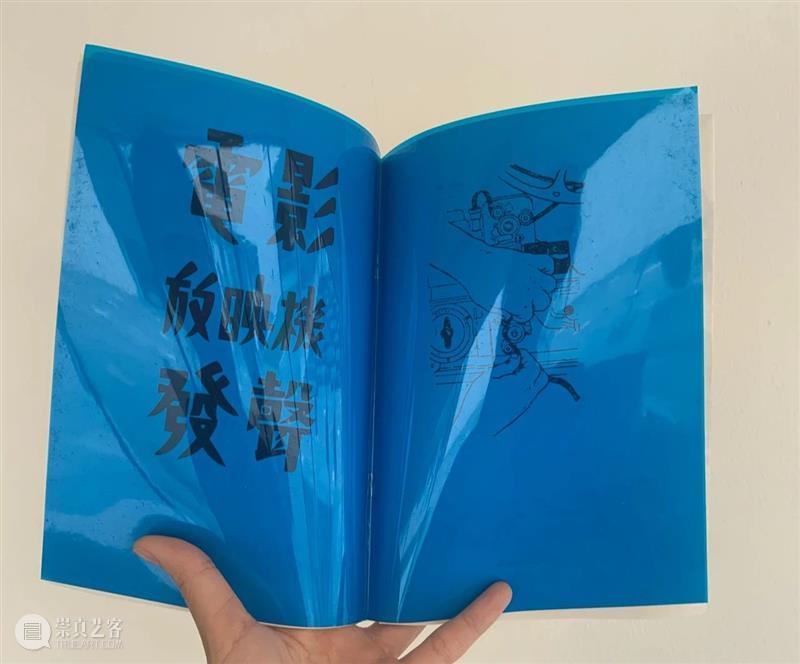

9. 《论电影放映机——电影工作坊与电影放映:电影放映机与吸血鬼电影》(Re-Screening A Vampire Film),论电影院,香港,2023

这本小册子回顾了论电影院的放映活动“一部吸血鬼电影”——《一部国产吸血鬼电影》,16毫米,汉语,黑白,有声,30分钟——还包括对电影技术和电影装置的自反性的讨论。

论电影院位于广州,自2017年开始运营。电影院以胶片放映机和数字投影放映世界各地不同形式、不同类型的电影,每一场放映都会用木刻制作放映海报。

《论电影放映机——电影工作坊与电影放映:电影放映机与吸血鬼电影》Re-Screening A Vampire Film,论电影院,香港,2023(读者阅读视点)

10. 《关于实践方法的关键词——五艺中心和朋友们》Five Arts Centre and Collaborations,穿针引线&副本制作,2023

五艺中心1984年成立于马来西亚,是一个融合剧场表演、舞蹈、音乐、视觉、数字艺术等媒介的艺术中心,在当地语汇中讨论马来西亚文化身份的复杂性及其跨文化的社会关系。这本书重点回顾其剧场空间与剧团,关注个体与开放的集体之间的联合,讲述马来西亚的历史和个人生命史。

11. 《提那亚斯基奥耶普村的故事》The Story of Tinagas Keiyep,2021,Pangrok Sulap&木刻波流,穿针引线,广州美术学院美术馆

2018年,Pangrok Sulap团体同位于马来西亚沙巴州瑙县的基奥耶普村共同开展长期项目,本书展示了该项目期间的木版画创作,分上下两个部分,分别从神话和现实生活两个视角切入,刻画基奥耶普村的历史。

Pangrok Sulap汉译为朋克摇滚舍,是活动于马来西亚沙巴的艺术团体,成立于2010年,成员包括艺术家、音乐家、社运人士等。受印尼朋克乐团Marjinal和艺术家团体韬米獠牙(Taring Padi)的启发,他们的作品以木刻版画的形式探究社会议题,讲述婆罗洲地区的自然生态与人类活动。在他们的创作中,木刻版画不仅是一种媒介,还延伸成为一种社区活动,一种人人皆可参与的仪式。他们经常在印制版画时演奏民间音乐,或邀请公众在木板上跳舞,表演沙巴州传统“苏玛祖(Sumazau)民间舞蹈”,用身体的重量压印图像。

12. 《跨越网围栏的合作——西乌旗牧民木刻版画作品集》,木刻波流

木刻波流是一个流动的木刻版画小组,小组成员携带木刻版画器材,结合不同地区社群的具体议题和在地境况,以互助/互酬的方式与当地社群联合开展版画创作活动。“波流”一词为鲁迅先生所编辑的一册木刻版画作品集足焉中论及版画风格承续时的用语,意在接续由鲁迅先生提倡创作版画而形成的“新兴木刻运动”,以版画的艺术形式介入更广阔的社会实践。

从左至右分别是:Clear Mondate,《提那亚斯基奥耶普村的故事》《跨越网围栏的合作——西乌旗牧民木刻版画作品集》《群屿孤岛:当代亚际跨国移工的流动与断裂》

13. 《二十面体:乌力波》,2020

《二十面体》是一本围绕数学和艺术展开,并邀请读者共同参与的杂志。乌力波成立60周年之际,二十面体与山中天艺术中心、灵感买家俱乐部组织了一场纪念活动,并且制作了这本延伸读物,这本介绍法国乌力波组织的小册子,包括一本书和48张卡片,封面还印有基于相关知识提问的填字游戏。

乌力波(Oulipo)是L’Ouvroir de littérature potentielle的缩写,中译为“潜在文学集团”,1960年由诗人雷蒙格诺(Raymond Queneau)和数学家弗朗索瓦勒利奥内(François Le Lionnais)在巴黎创立,从实验文学历史研讨会拓展至一个由法语作家和数学家参与的文学运动。他们追求有条件限制写作,以“寻求新的结构和模式,供作家以任意使用”为口号,调整规则变量并引入数学概念。

14. Clear Mondate, KHOOGJ and Julian Tan, 2020

这本摄影集有关两位摄影师KHOOGJ和Julian Tan在2020年新加坡选举期间,同时也是全球疫情之际,通过instagram分享摄影作品的项目。在社会政治变更与大众隔离静止的交织之时,这本摄影集利用双联画的形式,将二者的作品并置对照展示,由此建构基于社交媒体图像展开的非语言的对话,既是一本账户间、网址间的图像通信,也是在后互联网时代对双联画这一艺术史传统的自反式承续。

15. Eyes that Speak, Cetakan Pertama, September 2021

这是一本邀请到马来西亚另类学校Buku Jalanan Chow Kit的28位无国籍无身份的学生记录拍摄完成的摄影集,包括摄影、手抄本文字和评述文章。被边缘化的学生群体拿起照相机,启动眼睛(内置器官)-镜头(外置器官)的视觉系统,当镜头——也就是观察的自主权被交移至孩子们的手中,他们自发观察记录,关注那些漂流在主流叙事之外的现时历史,启发观众重新思考非主流视角下纪实照片与现场目睹之间的关系。

相关阅读:

1. 项目预告 | 首届泛东南亚三年展序列研究展项目 #3: 对于“参与式艺术”的两种回应

2. 美术馆课堂 | 亚洲的联结时刻——“木刻波流”版画工作坊

3. 论坛预告 | 对于“参与式艺术”的两种回应:参展实践者分享交流(第一回)

4. 活动回顾 | 亚洲的联结时刻——“木刻波流”版画工作坊

5.实践者分享 | 下乡/进场:“东南亚”吉隆坡的艺术家自主空间/团体实践

7. 参与式艺术 | “无边之海”艺术家分享回顾&“食通社”活动预告

9. 展览现场 | 榴莲·榴莲:作为方法论的区域艺术研究——“序列研究回顾”版块

10. 转载 | 陆思培:一场社会参与式艺术的持续交流:“穿针引线”策展札记

11. 交流 | 中间实践:从广州漂来了一个书包摄影:李御瑄

编辑:朱雅楠

排版:屈莹

*本推文转载自“北京中间美术馆”公众号

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享