文|尹军

四、从诗歌看齐白石与王仲言的相互认同

要说清楚这个问题,我们得从两个方面入手,即齐对王的认同,以及王对齐的认同。

1.齐白石对王仲言的认同

齐白石对王仲言的认同,首先表现为对王仲言人品的认同,有齐白石的两句诗为证, 一为“交友情深君若鲍”,一为“好学家贫奈性真”。为避割裂断章之嫌,将原诗录于下:

访王言川

绿萼花香十里天,不辞风雪访蓝田。

生逢有益人常少,别后相思梦屡牵。

交友情深君若鲍,煆诗吟苦客如婵。

龙山雅集皆三绝,七子寒名夙有缘。[25]

答言川弟赠别远游

何须载酒促游人,梓里难忘师友亲。

把臂夜联蕉叶雨,坐风闲读沁园春。

牵愁路远关情重,好学家贫奈性真。

待卒十年窗下业,英雄几见老风尘。[26]

齐白石在诗中把王仲言比作鲍叔牙,可见齐白石亦有自比管仲之意。在《列子•力命》篇中,管仲曾感叹:生我者父母,知我者鲍叔也。这是大家耳熟能详的故事。齐白石之所以用“管鲍之交”来形容自己与王仲言的友谊,可从以下三例探究竟。

一是推齐白石为龙山诗社社长。龙山诗社乃由王仲言发起,邀集的成员多为王之舅父沁园公家中的亲戚:胡立三是沁园公的堂侄;罗醒吾是沁园公的侄婿;陈伏根是沁园公所聘塾师陈少蕃的族侄。一句话,诗社既为王仲言发起,王仲言又是核心成员,但王仲言让贤推齐白石为社长,可见其有成人之美之品质。多年以后,齐白石在他的《白石老人自传》中说道:

(光绪)二十年(甲子•一八九四), 我三十二岁……(王)仲言发起组织了一个诗会……王仲言对我说:“濒生,你太固执了!我们是论齿,七人中,年纪是你最大, 你不当,是谁当了好呢?我们都是熟人,社长不过应个名而已,你还客气什么?”[27]

二是王仲言巧解齐白石宾主尴尬。王仲言的长孙王长祥先生在《退园诗草》的后记中写道:

1891年秋,黎丹邀友访白石,白石翁无米为炊,爷爷急与为谋,当即建议“旧闻君家所种黄土红薯味美殊甘,我等特来尝新, 今午做米饭,让我等一饱薯餐如何?”黎丹会意,先声附议,因解窘境。过后大家戏称计妙,重演“火牛阵”,解救了“齐君”之困,也解脱了宾主之间难为情之尴尬。[28]

三是王仲言劝女守节。齐佛来在《齐白石与王仲言》一文中写道:

至清朝末年,竟发展成儿女亲家,仲言先生以大女儿许字白石老人的次子子仁。不幸的是,结婚后不久,子仁便去世了。出于时代的局限和两人的深交,仲言先生坚持女儿守节,不另适人。[29]

从齐佛来的这段话中,我们可以看出王仲言对齐白石及齐白石家族声誉的维护,竟是以牺牲自家女儿幸福为代价,此种做法虽有认识上的局限,但也折射出王仲言待齐白石之真情。当然也是“好学家贫奈性真”的最好注脚。

齐白石对王仲言的认同,其次表现为对王仲言才情的认同。齐白石表达对王仲言才情之认同的诗句,俯拾皆是。如把王仲言比作李白的“子读云山侪李白”;把王仲言的诗比杜甫、书比李阳冰的“诗品丹青杜子美,书宗科斗李阳冰”;把王仲言比作龙山七子金字招牌的“赖有王郎诗播世,龙山不谓绝无人”。

诚然,齐白石对王仲言才情的认同,莫过于“仲言社弟,友兼师也”[30]一语,另有一段与此意相近的文字记入了齐白石1922年的《壬戌纪事》里,语意与此相近:

九月初一,得王蜕园先生复函,嬉笑怒骂皆成文章,余朋侪学力天分,品行志趣, 当推此老为第一人。凡蜕公与余书,无论破纸断笺,儿孙须裱褙成册以作规模也。[31]

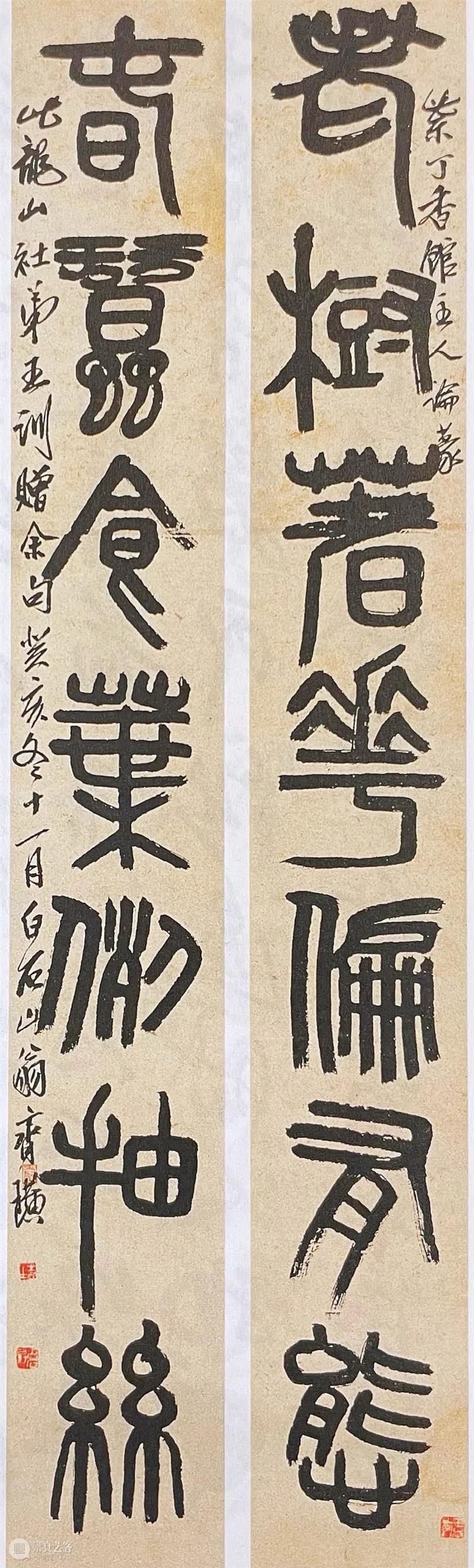

齐白石对王仲言才情的认同,还表现在把王仲言的诗句“老树著花偏有态,春蚕食叶例抽丝”写成了篆书、行书,齐白石单独的书法作品也罢,题画也罢,偶尔用古人的句子,绝大多数情况下,是用自己的句子,尤其是篆书内容,用时人的句子,极为罕见。以湖南美术出版社出版的《齐白石全集 第九卷:书法》、文化艺术出版社出版的《北京画院藏齐白石全集•书法篆刻卷》为例,仅见篆书《赠胡生鄂公序》,为时人林纾的内容,像这种既以篆书又以行书书写时人诗句的现象,纯属个案。

齐白石 篆书联 轴 纸本

130.5cm×18.5cm×2 1923年 陕西美术家协会藏

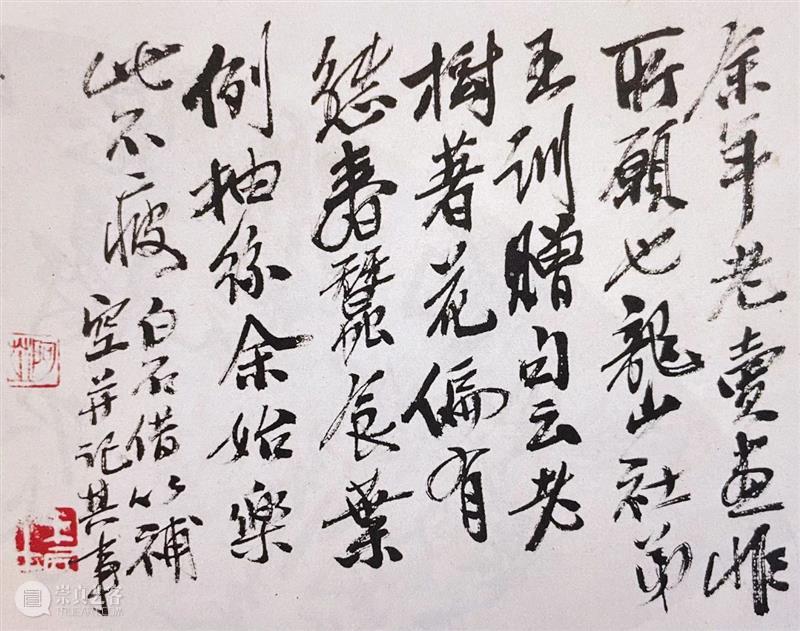

齐白石 行书题款

无年款 著录于《齐白石全集 第九卷》

齐白石为什么反复书写这个内容呢?1919年,齐白石有一件事情不被乡人理解—衰年卖画京城,有齐白石1920年正月初二所画《水草•虾》的题跋为证:

己未冬,余三游京华,将归。湖北胡鄂公劝其不必, 以为余之篆刻及画, 人皆重之, 归去湖南草间偷活何苦耶?况苦辛数十年,不可不有千古之思,多居京华四、三年,中华贤豪长者必知世有萍翁,方不自负数十年之苦辛也。今余之老友罗三爷闻余只大有获利。庚申春,余将再四之京,罗三爷以为余之利心不足。二公之见各异,未知孰是非也,因记之。庚申正月初二日,萍翁又记。[32]

王仲言却对齐白石老骥伏枥、志在千里的作风表示支持:

白石座中,赠尹君启吾

白尽头颅学赋诗,此翁已被世都知。

拾来眼底常新语,写作人间绝妙词。

老树著花殊有志,春蚕食叶例抽丝。

声名博得神先瘁,未免书生结习痴。[33]

这首诗写于1919年,全诗表面上以诗为切入点,夸赞齐白石诗心不老,实际上是支持齐白石卖画京华和纳如夫人的决定。“殊有志”与“例抽丝”,不仅形象地展示了“老树著花”的任性执着,还深刻地揭示了“春蚕食叶”的理所当然。亲家及“友兼师也”的诗人王仲言这等维护,自然正中齐白石的下怀。因为王仲言的亲家身份实为家庭代表,王仲言的诗人身份无疑又是家乡知识分子的代表,双重身份的发声,无疑稀释与减轻了齐白石来自家庭与社会的双重压力。这或许就是齐白石反复书写此联的原因所在吧!

实际上,齐白石对王仲言才情的认同,还有两请王仲言删定诗稿,请王仲言为《借山吟馆图》题诗,请王仲言为《白石诗草》题词、作跋等,在此不一一论述。

2.王仲言对齐白石的认同

王仲言对齐白石的认同,不同于一般诗友的“奉承”与“夸耀”,而是带有很真诚的祝福与鼓舞。换句话说,王仲言对齐白石的认同,是因知根知底而带来的知心,不以齐白石身份、生活等状态的改变而以“炎凉”或“势利”处之,始终处于一种“素心誓相保”的笃定状态。

在王仲言的眼里,齐白石不仅豪情磊落,且极富奇气:

豪情磊落孔文举,瘦骨陵 杜少陵。[34]

齐君磊落吾石友,单马重裘日奔走。[35]

举世悠悠号画师,胸中奇气问谁知?[36]

所喜意气存,大笑仰苍昊。[37]

在王仲言的眼里,齐白石不仅正直,且颇有志气:

逢时无媚骨,嫉俗有刚肠。[38]

卿相低头慵不拾,醉拈秃笔画湖山。[39]

鲲鱼江海鬐初暴,鹰隼风尘志不群。[40]

值得一提的是,王仲言对齐白石耿介有志气的性格大加赞美,但分寸把握得极其恰当。当齐白石即将远游时,他会提醒齐白石切勿恃才傲物,说:“莫把僻书矜上相,要将长揖重公卿。”[41]也会提醒齐白石切勿任性使气而卷入人事纠葛,说:“浊酒半壶聊践别,天涯行役慎风波。”[42]甚至还借题画之机,劝勉齐白石谨慎,勿做出头鸟,说:“岂为雨淋兼日灸,衰迟所畏出人头。”[43]夸赞与友善的提醒,更见王仲言与齐白石的心灵相通。这种相通的原因,王仲言在诗中说得很明白:“门户同辛苦,生涯合隐沦”[44],“心师近有樊山老,意洽无过白石翁”[45]。

在王仲言的眼里,齐白石还是一个深情的人。1934年,齐白石邮寄钱款与裘袄予王,王仲言有诗云:

白石闻予今岁旱饥,寄金相救,感赋二绝

一纸飞来慰我思,故人分惠自京师。

雏孙喜极私相语,明日吾家可续炊。

买丝急欲绣平原,忙得山妻老眼昏。

惹得比邻窃相笑,一时佳话遍山村。[46]

甲戌除夕吟

年荒时难两相侵,故友燕京独系心。

昨日有书遥寄我,一裘远惠抵千金。

(原注:白石腊底寄裘相赠)。[47]

王仲言对齐白石的书画印高度认同。1893年,齐白石31岁,王仲言就为齐白石抱不平,说:“举世悠悠号画师,胸中奇气问谁知?论才古有黄公望,识曲今无钟子期。”1894年,王仲言又说:“前途莫虑无知己,三绝声名世共闻。”这是笔者目前见到对齐白石三绝评价的最早版本。1919年,王仲言对三上京华的齐白石的未来做出了判断:“一篇兀守吾将老,三绝兼工子定传。”

王仲言对齐白石的书画印最为集中的评价在《赠白石》诗篇中:

齐君磊落吾石友,单马重裘日奔走。雨雪关山身不辞,只愁名落古人后,朅来访我杉溪东,佯狂不减漆园叟。名姓慵通径叩门,登堂大笑只索酒。三湘七泽骚人乡,诗颠草圣传名久。就中绘事尤第一,兴来泼尽墨三斗。江山万里尺幅收,生气蓬蓬穿户牖。摩诘前身本画师,一壑一丘绝尘垢。箧中我有旧生绡,拂拭烦君一挥手。意造何须法古人?茅屋数间松八九。一樽五夜丛谈倾,险语纵横惊鬼母。醉赋新诗草赠余。清词丽句世无偶。嗟予故纸久攒研,空把奇书搜二酉。骚坛旗鼓让君持, 褒衣博带颜何厚。流光冉冉不待人,自分蹉跎成白首。君才有似蛟龙伏,会看风云起渊薮。[48]

这首诗在《退园诗草》中录为1895年所作,之所以全文照录,是因其中信息颇多。略做简要分析。

其一,齐白石早年生活中疏狂、任性、率真、执着的状态纤毫毕见:佯狂、径叩门、大笑、只索酒、兴来泼墨、险语纵横。

其二,是目前所见到的对齐白石书画印明确画为第一的史料:“就中绘事尤第一”。

其三,是目前所见到的与齐白石有亲近关系的朋友提出的与后来齐白石绘画理念高度一致的史料:“意造何须法古人”。

其四,是目前所见到最早对齐白石绘画核心的总结且非常精准的评价:“生气蓬蓬”。

其五,是目前见到最早的对齐白石诗歌持有肯定态度且评价奇高的史料:“清词丽句世无偶”。

其六,是目前所见到对齐白石将取得大成就的最早预言:“君才有似蛟龙伏,会看风云起渊薮”。

其七,是目前见到的可能对齐白石“一壑一丘”的绘画理念有所启示的史料:“摩诘前身本画师,一壑一丘绝尘垢”。

1900年,王仲言作《白石借山吟馆题词》四首:

半山松叶乱峰堆,借得幽栖笑口开。

不减当年寇家老,一生无地起楼台。

风尘懒驾短辕车,料理归来读旧书。

野鸟啼春门寂寂,旁人争说子云居。

何肉周妻久绝因,麝煤鼠尾日相亲。

箧中多少生丝绢,合向烟云老此身。

诗成招隐寄柴关,一卷微吟水石间。

更约南横携斗酒,邺侯堂畔买青山。[49]

这四首诗的手迹藏在北京画院,只是落款时诗题改成了“奉题借山吟馆图”,惜无年款,若手迹与原诗写作时间相近,这就成为我们看到的《借山吟馆图》最早的题诗。

读王仲言的这首《赠白石》和《白石借山吟馆题词》,我们会有一种醍醐灌顶的感觉:齐白石对于自己的绘画和诗歌为何高度自信,除却自我认同,恐怕与王仲言斩钉截铁的点赞与鼓舞有着莫大的关系。

王仲言对齐白石诗歌也颇为认同。

其实在上文中就有王仲言对齐白石诗歌的夸耀与赞美。可以这样说,对齐白石诗歌从始至终持肯定态度的人并不多,王仲言算一位,算是“铁杆”。1895年,读到齐白石《暮春遣兴韵》诗作时,王仲言比齐白石还高兴,写道:“一事年来殊足慰,于今侯喜有诗声。”[50]1896年齐白石携诗作寻访王仲言时,王仲言读罢评曰:“示我旧奚囊,新诗甫脱稿。信手自拈来,读竟叹绝倒。子才谪仙流,所居在蓬岛。”[51]1918年,读了齐白石诗篇后,王仲言又说:“闻拈韵事写愁肠,盛概豪情老益强。我已衰颓甘避舍,未能旗鼓一相当。”[52]1930年,得知齐白石筹备出版《白石诗草》(二集)的消息,王仲言题诗六首,录其中两首于下:

尘根消尽方成佛,凡骨犹存敢论诗?

学到此翁真不易,微吟捻断几茎髭?

媸妍可任人相说,得失由来心自知。

天外孤云云外鹤,空中来去总无羁。[53]

从上述的文字中,我们可看出王仲言对齐白石诗歌的态度,他认为齐白石的诗信手自然、举重若轻、老而弥坚、无复依傍、诗格不凡。当然,最能表达王仲言对齐白石诗歌评价的,还是1932年为《白石诗草》(二集)撰写的跋文,因全文太长,在此不录,只析其大要。

其一,开篇即亮出自己的诗歌观念,暗含齐白石志大才高、让人相形见绌之意:

今天下之言诗者夥矣,自山林以至城市,稍知声韵之学者,罔不以风人自命。或言神韵,专求句调铿锵;或讲格律,务必准绳谨守。二者虽皆诗家之所有事,要之皆末而非本也。诗之本何在?必其人目营八表, 心隘九州,负不世之才,抱绝尘之想,富贵声华之境, 举不足以动其中。然后触景生情,得心注手,自然唾弃一切,妙绝时人。[54]

其二,王仲言认为齐白石的诗有不可一世之气概,怀抱自抒,生面别开,并可流传他日:

山人天才颖悟,不学而能,一诗既成, 同辈皆惊……题画之作独多,然皆生面别开, 自抒怀抱, 不仅为虫鱼花鸟绘影绘声而已……其诗亦酷肖其人,有不可一世之概。虽零篇断句,其气亦如长虹……惟君以布衣鬻画,海国之名,诗亦成家,决可流传他日……[55]

其三,王仲言认为齐白石的诗“如孤云野鹤”,对之令人“尘氛辄扫”。是说齐白石的诗能挣脱藩篱、远离泥淖,不因词害意、不沉迷用典。诚如王仲言《题白石诗后》所云:“懒效玉溪矜獭祭,累他笺注后人难。”[56]

五、齐白石、王仲言诗歌互酬的不对称性

翻阅《齐白石全集 第十卷:诗文》和《退园诗草》,细心的读者一定会发现一个问题:齐白石、王仲言诗歌互酬呈现出严重的不对称现象。

1.数量上的不对称

《齐白石全集 第十卷:诗文》是目前收集齐白石诗歌较全的一个版本。据王振德先生统计,该集收录齐白石诗词共计2037首,笔者统计写给王仲言的诗有12首,所占比例为5.89‰。王仲言《退园诗草》中写给齐白石的诗多达69首,据齐佛来统计约占诗集的1/16,即62.5‰。而若按诗目统计,《退园诗草》诗目共计746题,王仲言写给齐白石的诗按题目计亦有39题,占诗集的52.3‰。其不对称性显而易见。

关于齐、王之间唱酬诗歌数量上的不对称,笔者认为有三个因素。第一个因素是齐白石曾有诗稿丢失的经历:

(民国)五年(丙辰•一九一六),我五十四岁……日子多了,积得有三百多句, 不意在秋天,被人偷了去。我有诗道:“料汝他年夸好句,老夫已死是非无。”[57]

正因为有“丢诗”的经历,我们当然不能排除佚诗中有写给王仲言的诗。

第二个因素是王仲言参与了《白石诗草》的删定, 这有齐白石“廿年绝句三千首,却被樊王选在兹”的诗句为证,也有王仲言1926年所写《白石以书招予赴都,代定诗草,自念年已就衰,不能远出率臆,赋此代简》,以证确有其事。王仲言虽未应约赴京,但还是亲手完成了《白石诗草》的删定之作。只要我们细心查索,就会发现,齐白石写给王仲言的诗中有11首是被黎锦熙补录出来的。余下的1首题目为《食蟹,兼寄黎松安、王仲言、罗醒吾、黎薇生、杨重子、胡石安》。从题目便可见出,此诗虽涉王仲言,但还涉及其他师友,这恐怕是此诗未删的重要原因。而其他的11首诗,除开《闻王仲言、黎雨民、罗醒吾数日内先后辞世,哭之》,王仲言无法读到,其余的10首,都是单独写给王仲言的,其中的9首写于1902年以前,1首写于约1918年,为什么会出现这种现象?只能说明删诗者是王仲言自己,因为《白石诗草》(二集)前有王仲言之序或曰题词六首,后有王仲言之长跋,作为删订者,王仲言不希望自己占用齐白石诗集太多版面,删去了齐白石写给自己的这些诗,这从一个侧面反映了王仲言的人品。

第三个因素是齐白石横跨诗、书、画、印四个门类,海量的书、画、印学习与创作占据了齐白石大量时间,兼之齐白石“哪有工夫暇作诗,车中枕上即闲时”的诗歌创作态度,以及“题画诗独多”的创作习惯。正是这三个因素,让齐、王之间的诗歌唱酬呈现出数量上的不对称。

2.情感上的不对称

齐白石写给王仲言的诗,多吐自家之心声,抒自家怀抱,唱酬痕迹颇为浓厚。王仲言写给齐白石的诗,多从对方角度出发,满纸思念、鼓励、夸赞,用情至真至纯。这种情感上的不对称亦显而易见。

为什么齐、王诗歌唱酬上会出现情感上的不对称,笔者归纳起来也有三点原因。

其一是齐白石的交游较王仲言的交游广泛。这种广泛交游必然会带来两种结果:情感相对分散,应酬色彩浓厚。

其二是齐白石最擅长的并非唱酬诗创作。我们只要打开齐白石的诗集,便会发现一个问题:齐白石唱酬诗里大多是表示对师友的感谢与感激,而表达感谢感激时又常常以自己为主体。换句话说,齐白石的唱酬诗情感虽然非常真实,但始终处于一种粗线条的激情模式,很少有层层递进、深情婉转之一唱三叹,兼之王仲言并没有长时间占据齐白石交游圈的核心领域。而王仲言恰巧相反,《退园诗草》中绝大部分诗歌系唱酬之作,虽然王仲言也画也刻印,但主要的精力还是放在教书育人上,且交游的对象主要是湘潭的文朋诗友,加上王仲言对齐白石颇为佩服,情感自然相对细腻、深切。当然,这里笔者并非拿齐、王之诗一较短长,而是粗略地指出齐、王的诗歌创作的背景与诗兴缘起的差异性。

其三,齐白石学习诗歌的时间很晚,在最初学习诗歌创作的很长一段时间里,无疑要花很多时间学习诗歌的格律与形式,花很长的时间炼字造句,我们只要翻阅《寄园诗草》就不难感到这一点,诚如郎绍君先生所说:

总的来说,这些诗带有很强的摹(模)仿痕迹,很少写出自己的生活感受,或者说此时的齐白石还缺乏以诗歌抒写自己心志的能力。[58]

结语

自1888年相识,直至1938年阴历九月王仲言辞世,齐、王前后交往时间长达50 年,囊括了齐、王生命历程中重要的三个阶段:青年、中年、晚年。在这半个多世纪的时间里,王仲言不仅是齐白石儿子齐子如、齐白石孙子齐佛来的老师,而且与齐白石为儿女亲家,齐、王之间交情深厚不言自明矣!最让人感动的是,不管社会如何变化,也无论境遇如何改变, 惺惺相惜、息息相通、互相勉励、相互扶持是齐、王交往一以贯之的主题,俨然一盏灯火,不仅让齐、王互相照亮,也温暖了后人。

诗歌是齐白石与王仲言交往的重要纽带,这根纽带不仅让齐、王情同管、鲍,而且让齐、王在烦琐的俗世泥沼中始终有一束自我洁净与澡雪的“混天绫”。

实际上,齐、王诗歌有明显的分野,在湘潭诗歌界一直流传着王为“诗正”、齐乃“诗魔”的评价。具体从语言风格上来说,齐白石爽快畅达,王仲言温雅圆劲;从情感表达上来说,齐白石真情率性,王仲言深情绵长;从审美倾向上来说,齐白石刚健清新,王仲言沉郁顿挫;从境界格局上来说,齐白石跳脱奇崛,王仲言宽和醇正。一言以蔽之:齐白石偏于感性,外化明显,富有感染力;王仲言偏于理性,中正平和,饶多蕴藉处。

可以这样说,龙山诗社也好,罗山诗社也罢,包括后来行遍天下广遇良师益友,齐白石在诗歌领域里发自内心佩服的诗人无疑是王仲言,这种佩服不仅仅是因为王仲言的诗思醇正、韵律谨严,更重要的是,王仲言诗歌观念中的包容气度与平民思想,以及其与齐白石诗歌观念的融通无碍。

倘若王闿运具备这种包容思想,绝不会对门人齐白石发出“诗则薛蟠体”的戏谑之语;倘若樊樊山具备这种平民思想,也不会对齐白石发出“真寿门嫡派也”的看似拔高实为隔靴搔痒的评价。王仲言才是齐白石诗歌的知音,一句“其诗亦酷肖其人,有不可一世之概”何其形象而妥帖!

不难想象,齐白石周围倘若缺乏王仲言这样坚定的支持者,齐白石“以我口写我心”的诗歌理念到底会呈现出一种怎样的状态:是不撞南墙不回头,还是此路不通另辟蹊径?确实不得而知了。

当然,从本质上说,齐白石的诗歌是湖湘文化、湖湘性格浇灌出来的,也是从湘潭县的山水与人情风土中长出来的,饱含着泥土的芬芳,倔强而自信,真实而自在,更是时代风气与个人志向的产物,同时还是王仲言这样的文朋诗友反复勉励的结晶。齐白石以此为圆心,向书、画、印源源不断地辐射,构成一道迷人的风景。

最后,还是以王仲言的一组诗来作为本文的尾声吧!这组诗写于1935年,诗题为《白石自都回湘,不见已十二年矣,挑灯话旧,喜而有作》,欢快的节奏里洋溢着相逢的喜悦:

帝里归来劫后身,须眉如雪鬓如银。

孙曾借问翁奚自,笑煞闺中白发人。

山桃溪杏亲身栽,别后怀恩日几回。

久客乍归先问讯,春来曾否见花开?

猿鹤山中喜远归,交鸣直到日斜晖。

市朝更变乡原换,还幸人民未尽非。

酒狂故态尚依然,偻指乖违十五年。

今日挑灯重话旧,掀髯一笑各华颠。[59]

(作者系湘潭市博物馆学术部主任,原名尹勇军)

(文章选自《齐白石研究》(第十辑))

------------------------

注释:

[25]同注[14],第79页。

[26]同注[14],第84页。

[27]同注[19],第48—52页。

[28]同注[1],第260页。

[29]、[30]同注[23],第160页。

[31]北京画院编《人生若寄—北京画院藏齐白石手稿·日记》,广西美术出版社,2013,第347页。

[32]郎绍君、郭天民编《齐白石全集(普及版) 第二卷》,湖南美术出版社,2017,第23页。

[33]同注[1],第146页。

[34]、[35]、[36]、[37]、[38]同注[1],第16页、第19页、第12页、第24页、第19页。

[39]同注[1],第33页。

[40]、[41]、[42]同注[1],第15页。

[43]、[44]、[45]同注[1],第165页、第39页、第222页。

[46]、[47]同注[1],第251页。

[48]同注[1],第19页。

[49]、[50]、[51]、[52]同注[1],第49—50页、第18页、第24页、第144页。

[53]同注[14],第10页。

[54]、[55]同注[14],第64—65页。

[56]同注[1],第144页。

[57]同注[19],第86页。

[58]同注[8],第13页。

[59]同注[1],第253页。

编辑 | 高磊

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享