“书摊计划”由拜德雅图书工作室发起,致力于人文社科新书联动宣推。同时,我们在微店专门辟出用于分销相应图书的“PAI书摊”,旨在让读者与书更好地相遇。目前,已有37家出版机构加入:大雅、鹿书、三辉、六点、精神译丛、光启书局、新民说、我思、鹦鹉螺、湖岸、斯坦威、领读文化、艺文志、薄荷实验、后浪、重庆大学出版社、万有引力、东方出版中心、世纪文景、新行思、明室、大学问、新经典、假杂志、七楼书店、好·奇、大风文化、华章同人、中国科学技术出版社、文化发展出版社、商务印书馆、微言、乐府、纸上造物、长江文艺出版社、译林出版社、生活·读书·新知三联书店。十分欢迎更多出版机构一起来玩,详情请加微信lonzr25咨询(添加时请务必注明“书摊+出版机构名”)。

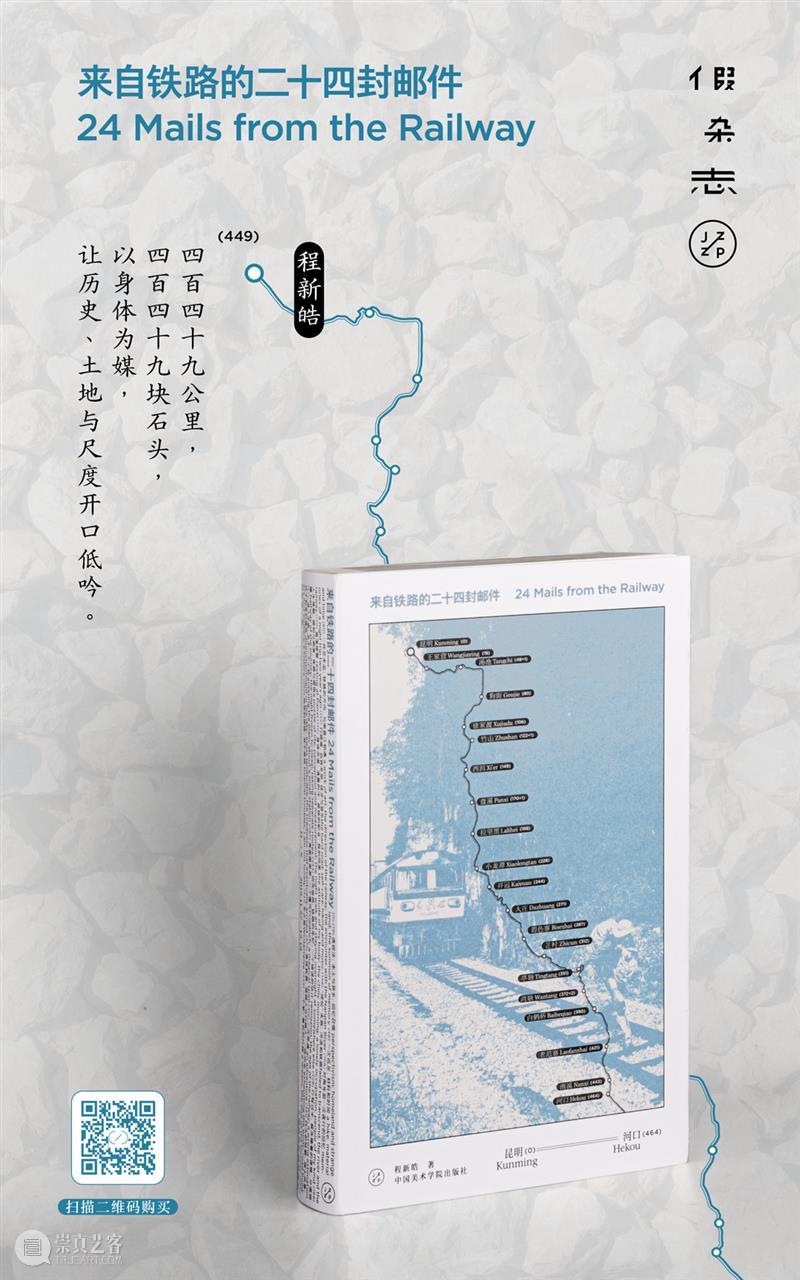

今日推送#书摊计划#第119期:假杂志新书《来自铁路的二十四封邮件》(程新皓 著)。

○●○●

第十八天

冬之旅

旅程至此,我不知道它如何结束。是的,它必然有一个终点,我知道它就在明天,甚至知道它是在明天下午四点到五点之间。但,我不知道它如何能够结束:好像一条渐近线,无穷趋近于某一个值,但却无法抵达——直到它真正抵达。这个看起来荒悖的表述却接近此刻的真相。日复一日的步行,每一天的意义作为筹码叠加在后一天上,直到某个点,我意识到自己已经失去了退出的权利,只能硬着头皮继续下去,继续向前,赌上肉身一搏。然而,负担越来越沉重,肉身则越来越脆弱虚无(这几天,已经到了我需要把它想象成可舍弃的身外物——又一个荒悖的表述——才能驱使着它向前的程度),终有一个无法持续的临界点,我怀疑它会和终点一起到来。

今天继续在热带的湿热中向南。设定一个节奏,然后逼着自己的双腿按此节奏迈步,踩在钢枕上,硌在碎石上,不时踢到挡路的石块。我想起舒伯特的《冬之旅》:“我来时是孤单一人,我走时是孑然一身……陪伴着我的,只有月光下的阴影。”此刻的确是十二月,但我却行走在灼人的热带烈日下。这算是冬之旅吗?或者说,这种感知上的错位,是否还能使我共情舒伯特的旅人?想到这里我笑了。此刻看着我讲述炎热的你,不就是在北国的冬日中吗?这种身体上的殊途,是否会减弱我叙事中的感受呢?比如,酷暑变成了温暖宜人,中和了现实中的阴冷……?还有现实感剩下吗?

也许需要更多的细节,来加深我叙述中的感受。不只是热,而是被其他感觉所加强的热。比如,我会描述汗水在裤子的织物里刺激着昨天被跳蚤叮咬进而过敏起水泡的肿包,难忍的痒,却不敢抓挠;比如,我会描述一停下脚步就在我面前盘旋着的十来只花蚊子——可以隔着衣服叮人的那种;比如,我会描述坐在一小块阴影中的自己,半梦半醒,想入非非,突然惊起却因为沉重的背包而无法起身……这些会让你感受到热吗?不够的话,我就需要继续引用历史了。曾经在修建滇越铁路时,在南溪这一带死去了一万多名劳工——大部分是中国人,还有越南人。他们便是在这热带的酷暑与蚊虫叮咬间感染了瘟疫(大概类似于黄热病之类的蚊虫传播疾病),大规模死去。你可以想象吗?至少我很难想象,在这样的工地上死去一万多人是怎样的地狱情景?那些活着的、苟延残喘的人,他们会留下来吗?他们是怀着什么样的信念继续做这根本与他们无关的重劳?而这种热带的工地,在一百年或者更早之前,几乎都会爆发大规模的瘟疫。最早尝试开辟巴拿马运河的苏格兰人(是的,不是美国人),就在这样的瘟疫中几乎全军覆没。我不想轻易说出类似“滇越铁路是劳工的生命换来的”这样的话。这里不存在交换,不存在可以放在等号两边的东西。他们来到这里,死在这里,如此而已。

而我还能继续往前走着,在一百零九年之后,能在信中和你谈论热带的酷暑和瘟疫,仿佛这些身体的消耗是艺术的筹码。它们真的是吗?恐怕也只是痴人的一厢情愿。查错了里程,今天比预想的多走了五公里。近乎难以忍受的五公里。现实总是能耗损掉我想象出的意义,什么都不剩。

这几天一路有南溪河相伴。我看着它从源头的湖水里流出为小溪,逐渐切入深谷而成小河,再不断接受支流的汇聚,到此,它已经是实实在在的一条大河了,哪怕是在此刻的旱季。蓝绿色的河水一路奔涌,在礁石形成的狭窄处咆哮。

大概就说这些,身体和感受的双重疲惫。

嗯,我的Scarpa快磨穿了。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享