2023年8月5日,“隐匿的风景-李拥军作品展于海河美术馆开幕,并基于此次展览召开学术论坛,讨论李拥军艺术创作的时代背景与艺术语言,以下是这场论坛中杨卫发言内容的整理。

我想从三个方面来谈一下李拥军先生的这个展览和他的作品。

第一个方面是关于艺术家如何去反映他的时代?这是一个很大的问题,也是一个很具体的问题。我们都知道艺术家应该关注时代,那什么是时代?是哪个时代?什么是属于你的时代呢?这些问题都值得我们认真探讨。李拥军的作品中,隐含了一个远去的时代,不是我们当下的时代,但远去的时代也是时代。当代艺术总强调关注当下,这基本上已是老生常谈了。但当下不是凝固的,而是一个动态的过程,我们的父辈和祖辈经历过的历史,也可以成为当下的组成部分,也就是说当下是由历史积淀的一种现在呈现。所以,我觉得这个展览名字取得很好,把隐匿在现实背后、渐行渐远的一些历史风景,通过艺术作品挖掘出来,我觉得非常有意义。

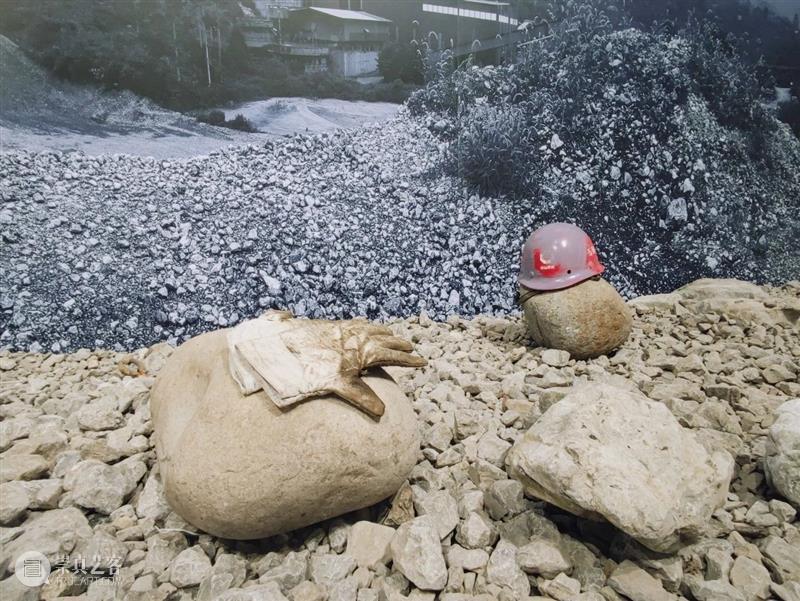

第二个方面是关于李拥军表现的这些工业风景,我认为已经内化成了他的一种心理体验。尽管这些风景曾经辉煌,但现在都已经颓败了,而艺术家总是能够从历史的变迁中找到某些痛点,我觉得这就是艺术家敏感的天性。当代艺术针对现实时,不一定是讴歌,也不一定是批判,而是有很多的维度。李拥军先生就提供了另外一个维度,他是通过艺术作品唤醒我们记忆中的那些死角。我认为李拥军是通过这个角度去关注时代的,他关注的是时代变迁中被忽略、被掩蔽的那部分内容,这非常有价值和意义。这个展览结合了李裕君先生的策展理念,通过多种媒介和手段,包括实物装置、影像照片等来整体呈现一段过去的历史,突然间让我们还原到那个已经消失的现场,很有触动感。

第三方面想具体谈一下作品。我觉得李拥军先生现在展出的三部分作品都还可以继续发展,第一部分是水彩。他的水彩画已经相当成熟了,而且特点鲜明,是带有工业色彩的水彩画。水彩画最初是为了方便记录而出现的,后来它由记录功能转向艺术功能,才形成一个独立的画种。现在李拥军先生又把水彩还原到了以记录功能为主的形态,但又在记录功能里面加入了很多艺术的元素。用水彩表现工业题材的艺术作品现在也有不少,还有人曾提出过“工业水彩”的概念,但是我觉得这种概念太过于框定了。李拥军先生并没有刻意去画工业题材的水彩,而是从自己的角度出发去画风景,自然而然地融入了一些工业化元素。因为他的生命经验使然,他的水彩画具有一种挥之不去的工业基因。但这种工业基因又是模糊不清的,经过他的审美过滤。

还有就是油画和丙烯作品。近几年由于疫情的原因,李拥军先生拥有大量时间创作一些大幅的油画和丙烯画。这部分作品相对来说更具有作品感,如果说水彩画是李拥军的日常表达和情感寄托,那么近几年他创作的这些油画和丙烯画,就是他对现实社会的一种表态。由于李拥军有长期从事水彩画创作的经验,所以他画油画也很得心应手。当然这也跟他从四川美院毕业的学院背景有关系,因为川美的艺术体系主要还是以表现为主,他们都有过硬的手头功夫,所以李拥军一上来就画得很到位,用画笔触摸到了内心,也就是心手合一了,这跟他长期的训练有关。

具体到他的油画,有两个维度我觉得还可以继续发展。一个是那些具有厚重感的作品,有点像安索姆·基弗。这样类型的工业绘画,有一些肌理和制作效果在里面,透着斑驳感和沉重感,这类风格在李拥军早期作品中体现得比较典型。从去年开始,他的画面突然松弛了一些,有了更加自由的表达,更加率性了。我感觉他已经达到了心手合一的程度,而且表现主题也不像刚开始那么刻意了。当然他的那段记忆之痕还会在笔触之间不由自主地体现出来。我觉得这是一个艺术家走向成熟的开始。

看了李拥军先生的这个展览之后,我觉得还可以引申出一些话题,我再分两部分谈一谈。第一,刚才说到的关于时代和一个艺术家成长背景的关系,这方面在我们现在所在的展区呈现得比较充分,但这只是一个维度,我更关心的是另一个维度,即这样的成长背景能够为艺术家提供什么?艺术家又如何通过成长环境上升到艺术的抽象高度,最终产生出一种新的语言方式或新的表现形式?这是我更为关心的问题。

目前来看,我觉得李拥军的后期作品已经开始往这个方面转换了,也就是说他后期作品中那些逸笔草草的意象,已经具有了个性语言的特征。那些笔触看似非常凌乱,但每一处凌乱都有结构,而且都有很强的造型意味。我觉得这体现了一个艺术家更加成熟的把握语言的能力。这种个性语言才是艺术家得以在创作领域立足的重要因素。个人背景是一方面,题材是一方面,更为重要的还是语言和题材的结合。我在看展览的时候也和李拥军先生一直在聊天,对于他来说有两个维度其实都可以展开,一个还是参考基弗的那种很厚重、斑驳、沉重的风格,在作品里融入一些材料,如把水泥等物质融进来,更加强化材料的质感,使其变得更加沉重。还有一种是吸取东方绘画的风格,就是他后期作品中非常率性的这部分,也是一个可以拓展的方向,那么这两个方向当然也可以交织而行。

这个展览是李拥军先生第一次出川的展览,应该说也是他第一次进圈的展览,也就是说从这里开始他已经进入到当代艺术的视野中被人谈论和关注了。所以这也是李拥军的艺术起点,虽然他之前参加过很多群展,但这个展览的意义不同,这个展览之后意味着他要走到当代艺术的台面上了。在当代艺术中,我觉得更为重要的还是语言,需要更加精准的语言,既贴切自己的观念,又吻合时代的审美。赵炎先生的导师易英多年前写过一篇文章,题为“力求意义的明确”,我很认同。我觉得一个艺术家只有观念越明确,语言才会越到位,作品也才更有张力。艺术应该具有那种棒喝的效果,一下子把人击痛,把人唤醒。艺术其实不需要思辨,艺术家是靠感性和感觉去把握个人心灵深处最软弱的那一部分。从这个意义上说,我觉得李拥军把自己的观念明确之后,接下来就是一个长时间提炼语言的过程了。虽然他关注的问题很古老,是关于工业记忆的过去时,但如果语言很新颖,哪怕只是一点点微妙的突破,都能呈现出一种出其不意的效果。如果到那时,我觉得既是李拥军自己艺术的成熟,同时也能将这些消失的风景真正铭刻进艺术史和图像史之中。

所以这个展览我觉得非常有意义,也非常及时,对于当代艺术界也好,对于李拥军个人也罢,都有意义,值得大力推广。希望以后你能再接再厉,把这个展览的成果继续扩大,搬到更大的空间和更好的平台去呈现,也希望李拥军先生的艺术创作能够通过这个展览更进一步。

展出作品(部分)

HHAM · 展览

HHAM · 公教

HHAM · 公告

HHAM · 艺访

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享