十二年前,我开始研究自己的家庭相册。在一整柜的相册里,我发现了大量带着共性的照片。我找到的第一个共同点是水平线。不只是在我的家庭相册里,千千万万的家庭相册里都有这样的照片。在海边、在有一条地平线的地方、在有一根横穿过画面的水平线的地方拍摄的照片,就像是一种从自然之纯粹中采撷而来的纪念品。平面设计师原研哉提到他最为出名的地平线广告时说:「为什么需要这样一条地平线呢?这是因为我们想让人们看到一个能够体现普遍自然真理的景象。当人立于地平线之上,会显得非常渺小。这幅画面虽然单纯,却能深刻地表现出人与地球的关系。」为了拍到一条最为平直、完整的地平线,他的团队转机数次,不辞辛劳赶赴玻利维亚,仿若是苦行僧一般追求着纯粹的视觉形式。但是我们也可以想想中国诗人于坚的话:「直线,绝对对称其实是世界的畸形。」

我们跋山涉水向自然乞讨那一点点可以被称之为「形式感」的东西。从「世界的畸形」中,我们梦到自己获得了「普遍自然真理的景象」。相比起原研哉这样执着的设计师,在今天的广告行业,一个更普遍的做法是使用数码图像处理软件。这使得这种形式感的获取流程更为轻易了,只需轻轻按下鼠标,我们就能获得一根完美的水平线。然而,最强烈的形式无疑就是对无序世界最暴力的改造,当我们处理的事物是照片的时候尤其明显。对于每一个会图像处理软件的人,如果画面中的一棵树影响了我们渴望的纯粹,我们去掉那棵树。

如果是一个人,我们去掉那个人。

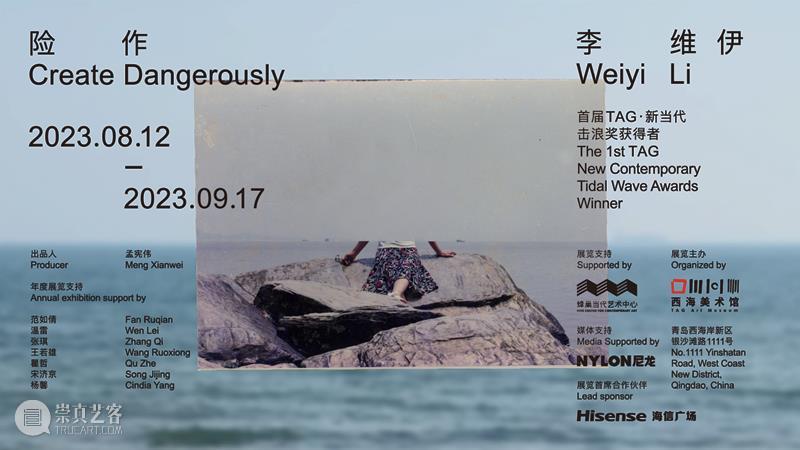

“李维伊:险作”

《家庭相册》展览现场

剖面研究

Section Study

收藏级数码输出

单张90×135cm,两张为一组,共七组

2023

剖面研究这件作品同样是将一个画面中的人像切割。只是这一次,并不是线条、而是图像的表面本身化作刀刃,将人一分为二。我将七位男性的3D扫描模型从中间切割,制作成剖面图。

我本身就很感兴趣男性公众人物在照片中的形象模式,包括一些固定的展示权力与自信的姿势,例如双手抱胸,或是双手插袋。这次我想对这样的图像做一些处理。我挑选的扫描对象的标准之一就是这些人本身有展示自身公众形象的经验。

「切割」在当代艺术中一直是一个非常强烈的手段,达米恩·赫斯特曾经切开过奶牛和鲨鱼,把它们泡在福尔马林里,并向观众展示这些动物的肉身剖面。相比起这种强烈的感官刺激,我更感兴趣的是剖面这种图像本身在我们时代的意义。据称,建筑剖面图的来源之一就是医学解剖图像,但在3D制图手段下,解剖图像变成了新的事物:数码表面被切开,暴露出一个个内部空无一物的腔体。当你切开一颗新鲜的橙子你得到汁液和香味,当你切开一颗橙子的3D模型,你得到破碎的面,以及内部的空无。几年前,我也曾做过切割自己双手模型的作品。我效仿了丢勒的《使徒之手》,我认为我的工作和丢勒在他的年代所做的事情是一样的,我做的是数码时代的解剖学。

在切割这些人物模型的时候,我反复想到的是作家卡尔维诺的作品。他在两个层面上影响着这件作品。从一种长远的角度来说,他一贯的创作方法——为自己制定一种严格到荒谬的准则,然后据此持续地推演出作品——也是我常常使用的工作方式。从十二年前的家庭相册系列一开始,到这件作品,可以视为这种工作方式下的产物。而从更为具体的角度来说,我总是想起小时候读过的他的一本童话《分成两半的子爵》。那本书中的情节几乎就是我在这个项目中做的事:将一个男人一分为二。我无法自大地将自己与他相较,但是将我的这件作品与《分成两半的子爵》相对照是非常有趣的,因为它们刚好映照出图像与文本的力量之差异。

在小说里,卡尔维诺详尽地描述了被分成两半的男人光怪陆离的故事,却把那他被切到的部分、那被削去的一半结结实实地藏在了披风的下面。而我的作品,尽管没有留一滴血,却直接了当地展示出人的形象被切割出的边缘。当文字和图片都是刀具的时候,它们的锋利之处分别在不同的地方。

*剖面研究系列仍在进行中,在此次展览中只呈现了系列之中的七组。

致谢以下参与拍摄的男士(以姓氏字母排序)

包一峰

陈子豪

⻩勖夫

孟宪伟

乔志兵

王珺

巫鸿

夏季风

尤洋

赵屹松

“李维伊:险作”

《剖面研究》展览现场

参孙

Samson

空间装置

1666×466×250cm

2023

我将一系列由ai生成的人类脸孔制作成串在两根金属杆上的活页。金属杆穿过所有脸孔上的双眼。观众可以自由地翻动这些活页。为什么这件作品被叫做参孙?因为它源自于人类历史上最残忍的绘画作品之一——伦勃朗的名作《参孙被弄瞎双眼》(Blinding of Samson)。画作描述的是圣经故事中的参孙,被按倒在地,然后被人用利刃刺入右眼的场景。

大卫·霍克尼有一次评价这幅作品:「以一种独特的力度传递出可怕的感觉。而它之所以能传递出可怕的感觉,其中一个原因是观众用眼睛看画,却看到画中人的眼睛被剜掉,因此观众会觉得无比恐怖……」

“李维伊:险作”

《参孙》展览现场

海螺系列

Shell series

数码图像装置

284×225cm, 199×208cm, 361×288cm, 270×216cm, 797×352cm

2023

在这件作品里,我把「切割」当成一种建造而非破坏的手段,我试图用图像模拟出一颗可以无限生长的海螺。我在青岛本地购买海螺,截取海螺中段部分拍摄成照片,再将这些照片打印出一系列不同大小的版本。从海螺的真实尺寸开始,直到打印到现有技术能打印出的最大画面。此时画质会有所损失,马赛克纹理会出现并保留在画面上。最后将这些照片从小到大依次衔接,组合成一颗巨型的海螺。被切掉一半的、真实的海螺被衔接在画面的最右端。

这其实就是我们现在所有的技术在做的事,不仅仅是图像技术:自然提供给我们所需要的物质基础,技术力图将这种基础拔高和放大,直至一种极限。每一次的技术提高,不过是我们给这枚海螺做出了一张更大的图片。

关于对这四件作品的选择,除了对主题的考量,同时也希望能够对美术馆本身的空间做出有效的回应。所有作品都基于这个线性空间发生。家庭相册系列一被陈列在空间中靠海的一侧,一字排开。我希望这些被「完善」的水平线与背景中真实的海平线能在人们的视野中合二为一。剖面研究被放置在一个搭建出的狭窄过道内,同一组中的两件作品被分别悬挂在过道对应的两侧。我希望人们能感觉到,是自己的行走「切开」了人物模型。参孙本身就是一个在线性空间中推拉的游戏,而海螺系列则是关于一种从小到大的线性生长过程。

去年我得到一个机会来实现家庭相册系列中的另一件作品,并因此受到一些采访邀约。其中一个采访问题让我印象深刻:「当你对于已存在的图像进行数码处理,不就是把将图像中的人看作是更扁平的事物了吗?他们作为人本身的历史与姿态不是被忽视了吗?」对于这个问题,我的回答是,我关心的更多的是图像拍摄者所做的视觉选择,而不是那些被拍摄的对象,因为那才是通常而言被我们忽略的事物。如今,我们面临着海量的互联网图片,每天我们都能看到如此多的图像,可是我们几乎不会去想制造这些图像的人,他们有着什么样的背景和视角,他们为什么要做出这样的视觉选择。同时,我们自己也每天制造出如此多的图像,我们是否也要问自己这个问题:我们为什么会做出一些特定的视觉选择?

诚如此文开篇所言,这个展览本身并非关于加缪演讲中所提及的那种「危险」。但是,那篇演讲对于任何艺术家来说,是一个巨大的宽慰。因为它告诉我们,艺术送给我们最大的礼物是弹性而不是口号,是理解而不是裁决。因为艺术永远是将我们和他人相连的东西。而这个展览在这个意义上,的确也做出了一些探索。

2023年7月

开放时间

9:30-18:00

(17:30停止入场)

点击👆二维码进行入馆预约

点击👆二维码 即刻购票

全年展览通票100元/张

单人单场门票

可在2023年任一开馆日进馆参观1次

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享