所属类别丨文化振兴

采访团队丨张悦

访谈全文共计3000字,阅读约需8分钟

以下为 同济青马工程 于2023年8月14日发布的专访同济大学设计创意学院副教授宋善威的全文。

乡村振兴,关键在人。人之力量,尤在青年。全面推进乡村振兴是全面建设社会主义现代化的关键环节,在乡村振兴国家战略的推进过程中,青年一代始终积极主动地贡献着青春力量。其中,一大批同济青年奋勇当先,成为当之无愧的乡村振兴青年先行者。这一次,同济大学第六届青马工程“殷夫班”的同学们采访了来自同济大学设计创意学院的宋善威,下面就让我们共同倾听他和乡村振兴之间的故事。

人物简介

宋善威,同济大学设计创意学院副教授、同济大学设计创意学院非物质文化遗产研究中心副主任、“中国非物质文化遗产传承人研修培训计划”同济大学研培项目负责人。他的课程《基于非遗的阅读方式创新设计》运用当代设计方法与设计工具,进行阅读方式的创新性设计探究和文化传播推广教学实践。

非遗源于生活,根植于乡村。非遗的提升与转化是促进乡村振兴的重要力量。

选择非遗的初衷

Q:宋老师您好,我们看过宋老师相关的介绍,知道您和您的团队目前一直致力于非遗保护与传承,当初是什么样的机缘巧合让您选择“非遗”这一方向来进行课题研究呢?

A:我与非遗结缘,是源于我们国家的非遗研培计划。自2016年开始,为提高非物质文化遗产传承人群的当代实践水平和传承能力,文化和旅游部、教育部、人力资源社会保障部三部委联合实施的“中国非物质文化遗产传承人研修培训计划”,该计划至今还在持续进行中,本人是同济大学非遗研培工作的负责人。随着项目的不断推进,积累了大量的非遗资源与人脉,并将其与自身的艺术设计教育背景相结合,将非遗创新传承理念融入到教学和科研中,逐渐使其成为了自己的研究方向。

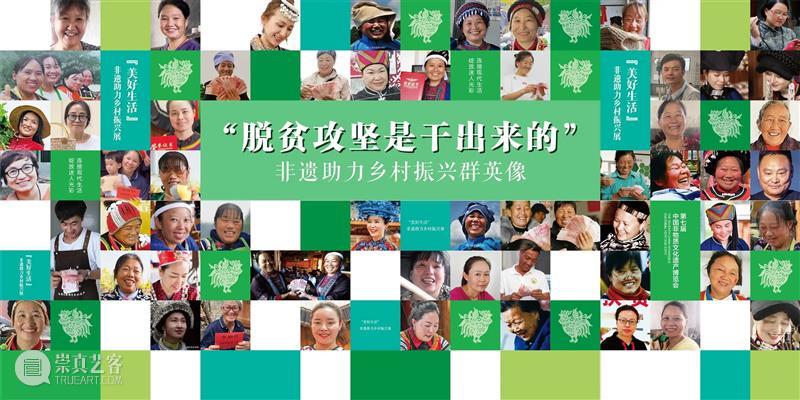

笑脸墙:

非遗助力乡村振兴的光辉篇章

Q:2022年8月,第七届中国非遗博览会在山东举行,这也是我们第一次了解到同济大学设计创意学院所成立的非遗团队,在这次博览会中,团队师生共同完成中国非物质文化遗产博览“美好生活”非遗助力乡村振兴展版块的策展工作。您当时有什么印象特别深刻的非遗吗?您认为非遗和乡村振兴之间的关系是什么样的呢?

A:在策展过程中,我印象较为深刻的一项内容是“笑脸墙”,它展示了非遗扶贫中的可见性成果。这个“笑脸墙”我们集选了五六十位以女性为主的老百姓图片,呈现了她们拿着自己创造的收入,脸上都洋溢着幸福笑容的画面。我们国家自2018年来,由文旅部和国务院扶贫办共同推进,在贫困县设立了1100多家扶贫就业工坊,通过工坊结合非遗项目,在脱贫攻坚战中发挥了积极作用,使民众受益,提升自信,特别是乡村留守妇女通过劳动获得收益,提升了家庭地位,增强了美好生活的信心。

非遗与乡村振兴密切相关,非遗源于生活,根植于乡村。非遗的提升与转化是促进乡村振兴的重要力量。传统工艺和传统美术类的非遗,与人们的生产生活紧密相连。乡村非遗传承人和从业者依托其自身技艺,通过生产劳动实现手艺的价值,将非遗融入当代生活,弘扬当代价值。乡村是非遗生存发展的土壤,因此,在乡村振兴中,非遗扮演着十分重要的角色。

文化振兴中的非遗力量

Q:现在我们更多的讲到五大振兴,而非遗就是文化振兴的一部分,您如何看待非遗可以带动文化振兴发展?

A:我认为有两点。第一点,非遗能够推动文化振兴发展,它的核心在于非遗本身所蕴含的价值。事物的功能决定了其价值,而非遗具备丰富的功能和价值,包括历史、文化、精神、科学、审美、教育和经济等多个方面。通过转化非遗的价值,对于带动文化振兴发展具有重要意义。

第二点,从人类社会的发展形态和资源利用情况来看,我们已从原始社会不断发展至现在的创意社会。在这个过程中,资源的本质也发生了变化,由物质资源向文化资源转变。以前我们主要利用物质资源来提升生产力,但现在的创意社会核心资源是文化。这种文化资源是可持续的、绿色的,不会像以前那样对地球造成巨大损耗。例如,一些文化创意作品如《功夫熊猫》利用了中国功夫和熊猫等元素,将其融入到文化产品中,该片子的资源投入较少,但产出比较高,是利用文化元素进行创新转化的一个较为代表性的案例。类似的例子在国内也有,比如电影《哪吒》、《姜子牙》等等。这些文化资源的转化和利用不仅对环境友好,还能创造巨大的经济价值,促进文化的振兴。

我们正处于社会发展的前沿,通过转化文化资源成为生产力,深入挖掘非遗内涵,推动其发展和振兴,具有重要的意义。

非遗传承的挑战与应对

Q:随着时代发展,很多非物质文化遗产会出现市场需求低、传承人少、传统图案的收集和整理后继无人的情况,老师您作为“中国非物质文化遗产传承人研究培训计划”同济大学研培项目负责人,在这个研培班中遇到过非遗存在这种情况吗?这种有什么解决办法呢?

A:这是非遗目前面临的普遍现象。以木雕为例,目前在我国发展面临很大的困境,市场低迷、木雕作品难以卖出,导致传承人减少。这种恶性循环背后有多方面因素,如题材老旧、年轻人兴趣不高等。

解决办法我想到以下几点:第一,政策法规的制定,国家出台相关政策法规,加强非遗保护。第二,教育,以前都是师傅带徒弟,这种传承方式需要转变,通过高校开设相关专业和非遗研培计划提升传承人的素养和基础。第三,创新,年轻人是未来市场的主力军,非遗传承人需要创新,将传统融入现代,创造出吸引年轻人的产品。第四,宣传,目前国家正在全媒体传播非遗,让老百姓了解非遗,了解国家的优秀传统文化。第五,良好的市场环境和营商环境,这对非遗传承人至关重要,他们需要保障收入,国家提供了销售和展示平台,如线上交易平台和年度非遗日。同时,我国也建立了国家级文化生态保护实验区,为非遗项目提供了全面保护。第六,尊重,非遗传承人社会地位的不断提升,将有助于后续的发展和传承人的加入。

Q:非遗的传承是否具有局限性?在传承非遗与促进乡村振兴的道路上还需要解决哪些方面的问题?

A:局限性主要涉及内因和外因。

内因方面,传承方式传男不传女、传内不传外,导致传承困难;一些项目的题材老旧、审美不合时宜,缺乏创新;从事手艺辛苦,收入低;传承人年龄偏高,缺乏后继发展;传承人受教育程度不高,影响创新和发展。

外因方面,西方文化影响导致年轻人喜好简约时尚,不太喜欢传统非遗产品;劳动力成本上升导致价格高昂,难以吸引市场;产业上下游的影响相互交织,资源短缺导致产品无法生产等等。例如,嘉定的徐行草编项目因为市场需求不旺,草编产品价格低廉。这导致种植草的人收入较低,甚至停止种植,从而使得草编的材料供应出现问题。类似的,宜兴的紫砂壶项目面临紫砂块资源日益稀缺的问题,上游资源的不足影响了下游的制作。实际上,每个行业都存在这样的问题,除非材料本身具有可持续性,否则都会受到资源或材料的限制。

解决局限性的方式包括:国家层面引导,提供可持续性发展的政策支持;深化双创理念,鼓励真正的创新;实现非遗传承与乡村振兴的互动共赢,使两者相互促进。这些举措能有助于推动非遗传承与发展,创造更好的环境与机遇。

非遗承载着民族智慧与文化的瑰宝,蕴含着乡村振兴和文化振兴的无限可能。正是像宋老师这样的宣传者的倡导和付出,使得非遗的独特价值得以传承并在现代社会焕发新的生命力。正是在这样的呼唤下,非遗传承人能够在非遗的传承之路上不断前行,为中华文化的传承与发展,为乡村振兴和文化振兴的伟大事业,贡献热情与智慧。他们的付出不仅是对传统的尊重,更是为未来铺就了一条连接传统与现代、连接乡村与文化振兴的坚实之路。

图片由受访者本人提供

文案丨张悦

排版丨余聃韬

审核丨龚帅宇 孙路遥 吕凡

本文经 同济青马工程 微信公众号授权转载

招聘启事丨同济大学上海国际设计创新学院 第六批长聘轨岗位教师招聘公告 同济大学设计创意学院 2023年度专业技术职务招聘工作启动 课程成果 | Studio2 · 同济飞亚达时间可视化项目(一) 《设计》专访丨曹楠:数学、人工智能及计算机技能应被注入设计核心能力 同济大学曹楠教授受邀为国际设计研究大会 (IASDR 2021) 做主旨演讲 《设计》专访|倪旻卿:设计师需要成为社会关系的赋能者 设创人物丨从抽象到贯通,专访辛向阳教授 《设计》专访丨杨皓:立足跨学科交叉点的环境设计教育 《解放日报》专访娄永琪:上海,此刻,选择了设计! 《澎湃新闻》专访Aldo Cibic:以设计激发和创造生活的乐趣 《设计》专访丨胡飞:学科群建设将使同济设计教育更上层楼 喜报!我院教授当选全国设计专业学位研究生教育指导委员会主任委员和秘书长 回顾丨创“意”思辨:设计创意学院意大利社会创新设计之旅

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享