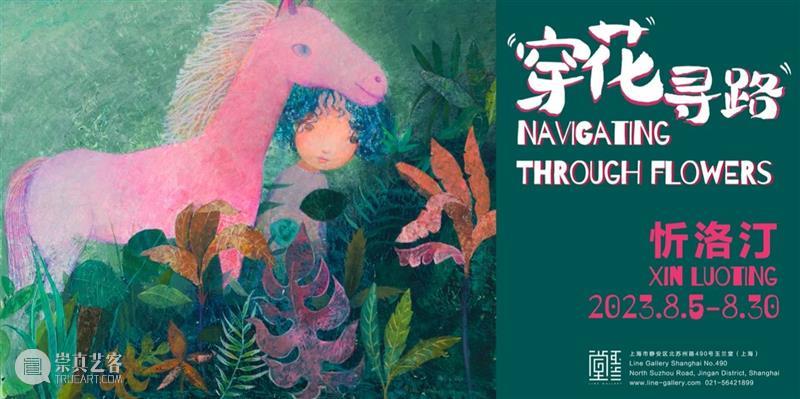

忻洛汀丨溶化在别处

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

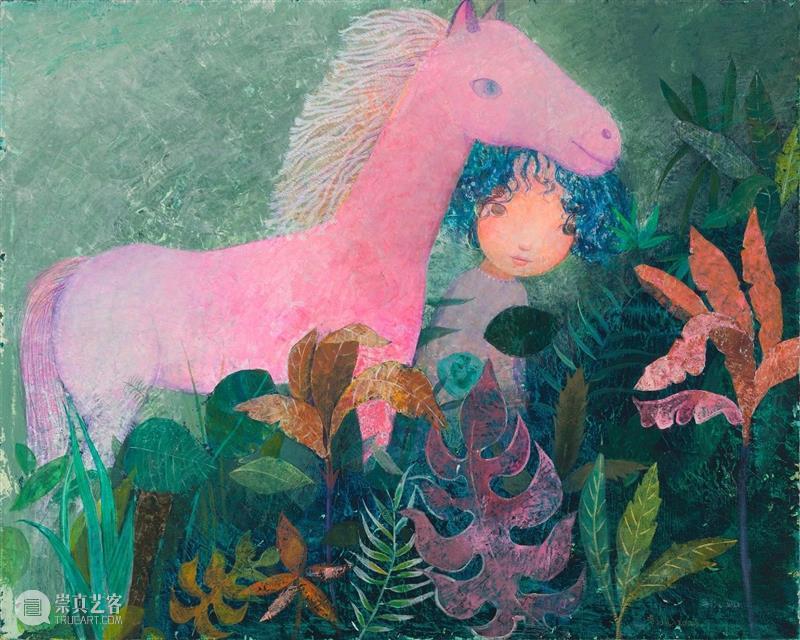

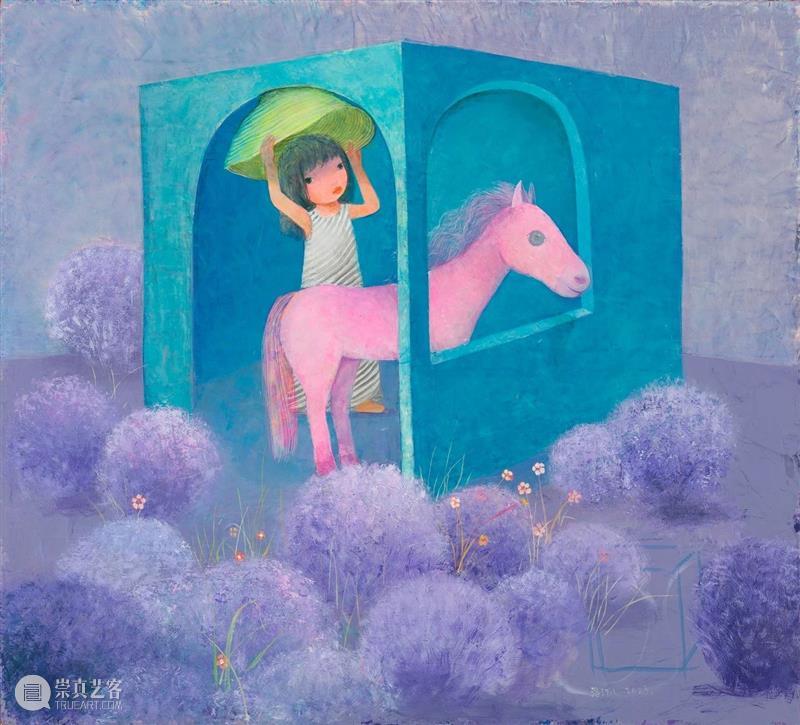

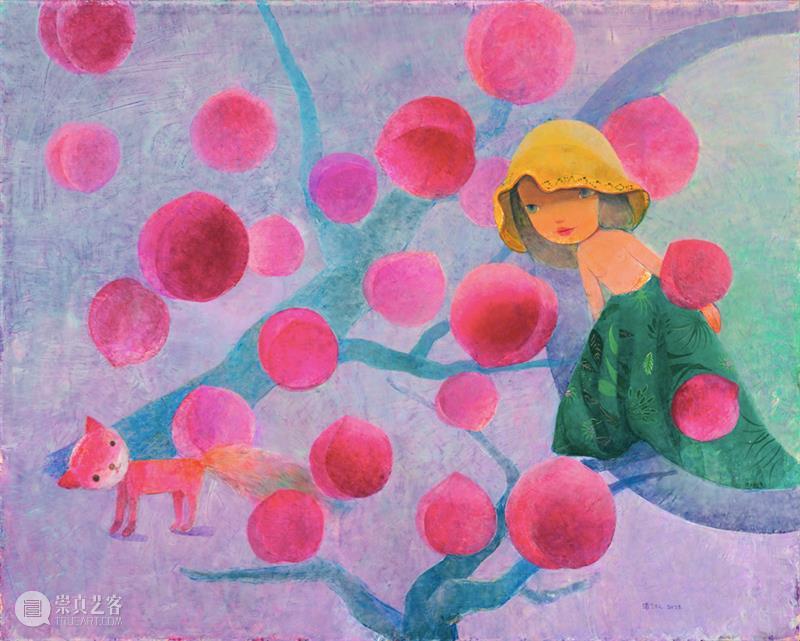

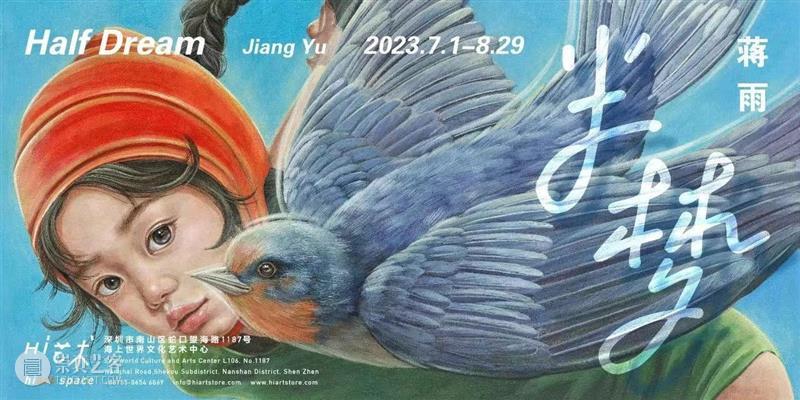

19世纪法国象征主义诗歌的代表人物阿蒂尔·兰波(Arthur Rimbaud)写过一首诗,名叫《生活是一首诗——生活在别处》。他说,诗人,生活在别处,在红色的高墙之外,去到沙漠和海洋,在星光下,寻求采集那完美之神所撒下的花朵。这显示了一种对现实的出离,乃是精神自由的出口。正如他所说:“我渴望沐浴灿烂阳光,无止境地漫步、歇息、旅行、冒险”、“我只是一个行路人,别的什么也不是”。在这里,与艺术家忻洛汀,某种程度上拥有了相似的共通性:穿花寻路,对忻洛汀来说,她的绘画也是一路行走的过程,就像是一个诗人,由不断成长的现实经历和不断迭回的记忆情感所联系在一起。在那里,它形成了一种现实之外的现实,而忻洛汀就沉醉在这里。正如画面中的那个永远停留在遥远童年的小女孩,艺术家为她安置了一座现实之外的现实花园。之所以说它是“现实之外的现实花园”,乃是因为它们都是艺术家的真实内在世界的影像在画面中的投射。这是艺术家故意的抽离,因是发现了绘画中的诗歌式的价值,正如阿蒂尔·兰波一样,那迷梦般的颜色,不断流转和返复的形象,生命的存在于现实之外,在梦境与幻想中,抽离在现实的边缘,如那漂浮在港湾之外,垂下长长船锚的大船。法国诗人安德烈·布勒东(André Breton)在兰波的影响之下,成为了超现实主义运动的发起人。在他所起草的《超现实主义宣言》中,“生活在别处”成为了一种比现实更加真实的现实。意识之海,梦境之湾,思想的海啸,和那不易察觉的涌动的深海,共同组成了人所体验的“真实”现实的一部分。而忻洛汀的作品正暗合了这样一种体验,她在这一层面上走向了迷雾中更深的地方。这更深的地方,被迷雾包裹得更深与更厚,如一张被打开的看不见尽头的迷宫,在这里,似乎感知不到方向,一切的运动都如那永不停歇的小小布朗粒子。这是现实之外的代价,或者说是补偿,正如安德烈·布勒东所说,他是“无意识的囚徒”,他的自我是一条可溶化的鱼,巧合般的与忻洛汀常常使用的形象元素(鱼)形成一种贴合。那么,什么是“溶化”?那好像是一种不由自主的状态,正如超现实主义中所谓的“自动化”,它像是一种自动的诗歌,身体的本能,欲念在情感和记忆的无意识中,以“舒适度”为方向寻找出口。在那里,一种别处,意味着生命的重心不在此处,生命的本体性的边界逐渐开始模糊,就像是一种“溶化”。一种看似很舒服的“溶化”。在这种状态中,我们会忘记在我们的生命里有一根船锚,忘记生命有一个港湾,正如阿蒂尔·兰波在生命的后半段走向了对诗歌的决绝离弃,在他的浪漫中走向了另一种虚空与绝望。因为他对完美之神追寻的方向错了,他所采集的不是那真正美丽的生命之花,而是那并不真实的幻影之花。它引诱着一代又一代的人,正如米兰·昆德拉也迷恋在“生活在别处”的状态。A:绘画伴随着我从懵懂青春一直走到壮年,是我生活的一部分,这期间也很多变故,唯一没变的是持续的创作,其中也透露出我内心状态的微妙变化,我自己也很期待未知的将来我的创作的呈现面貌。Q:能讲讲一些小时候的经历吗?似乎作品中有许多关于过去的回忆。A:其实也不能说是直接客观的回忆,童年经历对每个人都是一种生命底色,后天的生活创作一定是脱离不了这种底色。我的绘画是更直接的对接了这种生命体验,我的童年比较特殊,一直处于比较边缘的野生状态,即便是同时代的小伙伴,似乎我也没有十分的融入主流,比如80后同步看过的书,玩过的游戏,讨论过的热点,好像跟我无关,我都没有怎么接触,我的刻骨经历就是荒山野地,野孩子一样,反倒是形成了一个自我封闭的但是非常绚烂奔腾的内心世界,这就使得我的作品更像是一种自我游历。Q:出走对你来说,是一种对抗不安定的方式吗?它如何成为一种对抗?A:其实说白了就是一种回避的方式,我很爱幻想,小的时候在遇到令人不快的事情我便会幻想怎么出走,做一个什么样的木头车,甚至车轮上粘上了草,很具体的细节,想很久,然后好像事情就解决了。所以后来我也很不善于做竞争性的事情,尤其在面对遇到的变故时,我都会是一种逃离的心态,不太死磕,而是很快的转换心态变换环境,让自己尽可能快速出离,最后成了一种惯性,生活就是不停的出离。Q:出走似乎对你又同样呈现出一种期待之感,它意味着一种不确定的新风景的可能性?A:是的,正是永远有所期待,更喜欢出离的体验,心理战胜法抛却旧烦恼,不确定的新风景成了永恒的兴奋剂。Q:你谈到了底色。它确实是你作品中重要的部分,你的情感是如何与作品的底色交融在一起的?A:我的作品是直接情感体验的倾诉,烘托出一种氛围感,创作来自于情感,并不是割裂的。Q:在此次的新作中,出现了似窗似门的图景,而又各不相同,能谈谈这些关于空间的构造吗?A:这些出口是我心理出离的一种愿景,同时又有回望的留恋,微妙的情感。作为增加画面层次和空间的元素,正好契合我的心里状态。Q:“永远的不在场”这句话似乎让人想起米兰·昆德拉的《生活在别处》。你的作品中是否有一种与米兰·昆德拉相似的对人与世界关系的思想?A:一定程度的相通,米兰·昆德拉的生存背景下政治和精神矛盾性比较激烈,有对时代和命运的深刻挖掘,他的“生活在别处”是对人性的探究,是更高点宏观的审视,人性的共通的东西就像公式一样,套用在每个时代的个体命运上都是符合的,就像我自己在一个局限的小世界,发出的本能体悟和出离心,再回看这样的文学思辨会感受十分贴切和相通,“不在场”的背后隐喻其实也就是理想和现实永远的距离,但是我的理想是模糊不清,指向并不确定,我只是用出离的方式寻求暂时的适性,并不是一种解决之道。Q:有一个词很有意思,那就是你所说的“有魅力的颜色”。能谈谈你是否对颜色有一种特别的一些美学观点和思考吗?A:受传统学院背景的影响,即便在十分开放多元的今天,内心还是留存一种传统色彩审美判断,比如“宁脏勿净”这种血液里的基因,总是不喜欢一眼看穿的色彩,我沉醉于趴在画布上制造色彩层次,就像念经一样,突然感觉舒坦了,就是感觉色彩变“熟”了,就是我心目中“有魅力”的颜色。Q:在此次作品中,我们依然能看到大量曾在不同时期作品中一直出现的形象,如鱼、桃子、鲜花等。这些形象对你而言,是有一种永恒意义的关系吗?A:这些具体的形象在我的画面中就是一种元素,我在不断尝试任何跟我贴近的元素,提取这些元素相通的地方,造型上和隐喻性,比如造型上都是容易归纳成一个概念的东西,鱼和桃子在东方概念里已经有点符号化了,寿桃,鲤鱼,马这些甚至已经可以脱离实际形成一种概念图像。这种固化的形象又有点精神象征,我画他们就是有“水土很服”的舒适感。Q:你如何看待作品中的虚与实?它跟你的人生有着怎样的关系?A:我的生活一直在变动中螺旋进行,“变”是我生活的主题,虚与实在我的世界里好像已经辨不清界限,与生活相较,作品反而更像是落在实处的。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享