丁敬(1695—1765),钱塘县(今杭州)人。字敬身,号钝丁、砚林,别号龙泓山人、梅农、砚林外史等,又署无不敬斋。因其学识渊雅而又隐于市廛,后人亦称其为隐君。

从具体技法而言,丁敬篆刻在刀法上多种多样,有冲,有冲切结合,但主要是用切刀法,是一种笔笔钝拙而不光整的短刀碎切法,有时还辅之以披削和剜 ;在结字上不拘成法,为适合印面布局而大胆增损笔画,同时积极探索古文入印。西泠丁敬的出现,影响并造就了一批追随者,形成了古拙、朴茂、雄厚、生辣的群体风格,随着一个新高潮的到来,篆刻重心从黄山渐移向了浙江。西泠印派形成、发展,在乾隆、嘉庆、道光、咸丰时期,称雄于印坛足足一百五十多年,彪炳印学史册。

中国传统篆刻艺术,是一处充满生机、蕴藏着无限丰富的形式美的宝藏,有待我们去深入开采,深入研究。为此,我们开设“篆刻讲堂”栏目,与读者分享西泠名家篆刻及其章法等相关知识。

丁敬篆刻自在而广博,印式多样,不拘一格,这也是其足以开宗立派的一个前提。先贤印家已对其作品做了印式解析分类。马国权《西泠八家的篆刻艺术》将其分为白四朱三计七类:拟汉铸白文印、拟汉凿白文印、拟秦汉玉印、尖笔白文古文印、拟朱文小玺、拟汉朱文印、拟元人朱文印。罗尗子《试论“西泠四家”的篆刻艺术》则分为白五朱五计十类:粗白文印、拟汉玉印、拟汉官印、拟汉私印、最具创造性和特色的白文大印、细圆朱文印、方角朱文印、方圆结合的细朱文印、仿古玺朱文印(宽边细文与细边细文)、细边粗朱文印。刘江先生更细,分丁敬篆刻为十二类,朱、白文各六类。分别是朱文印:方角朱文,细圆朱文,方圆结合的细朱文,细边粗文,粗边细文,仿宋、元、明人印式而稍加变化的;白文印:方转角细白文,圆角细白文,粗白文(其中又分圆转和方折两小类),不粗不细白文,仿汉凿印,仿古玺文字。

因为丁敬的篆刻用刀,主体上是短刀碎切,但对于不同印式,在具体的刀法处理上,仍有许多细微的差别,这里依刘江分类选不同印式的典型之作略加分析。

九、粗白文

仿汉铸印,也包括满白文。其中圆转类如“丁敬之印”,字形生动,线条圆厚;“古杭沈心”打破界格四分的束缚,对角呼应,布局紧凑。多以弧线作篆,突显笔意。二印都用碎切为主的刀法,方圆结合,极少用强烈的错锋,也不刻意致残。

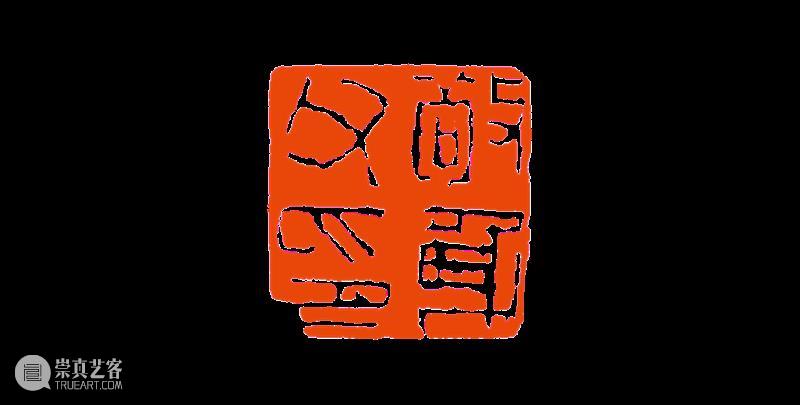

丁敬之印

古杭沈心

方折类如“书厓”、“启淑私印”。同样是方折的粗白文印,二印给人以不同的感受。“书厓”依印文线条的多寡,自然生成密与疏,其“方”在线条的端头锐角突起。“启淑私印”更强调一笔中有粗细变化,笔之间有全粗全细,线条有弹性,刚柔相济,“方”在折角和线端的锐角,同时折角与线端也都有圆的应用。相比之下,此印因为用刀的丰富而更存奇崛韵味。

书厓

启淑私印

十、不粗不细白文

这类印主要仿汉铸印,线条足够粗,却也保持一定的留朱,笔画间、字间都有距离,看起来最为清晰。“半日闲”横平竖直,以线条略有粗细变化、分布略有疏密对比来求得变化,用刀基本上为短切法。“小山居士”线条粗细几乎一致,字形各不相同,线形也对比强烈,更为生动,用刀冲切结合。两印在端头的处理上明显不同。

半日闲

小山居士

十一、仿汉凿印

敬身父印

采芝山人

十二、仿古玺文字

矶渔

象昭

丁敬篆刻,兼收各代之长,多向探求,推陈出新,风格多样变化。通过比较可以看出,其各类风格间,既有短刀碎切为主的共性、主旋律,又互有细微的差异。学习丁敬篆刻及其刀法,认识各样式的视觉特征和相应的刀法,做针对性的摹仿、选择性的吸收、夸张,可以取得事半功倍的效果。

编辑:许齐、陈榕、袁依凡

推荐阅读

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享