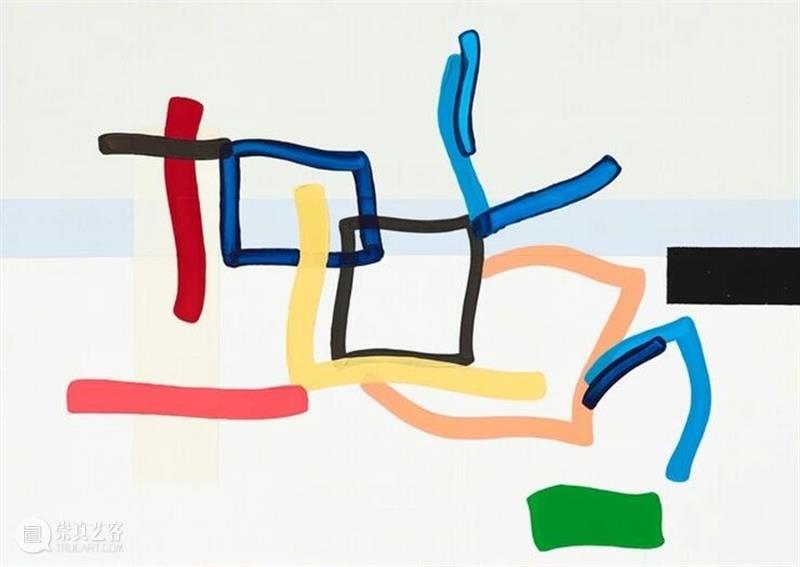

▲ 莎朗·劳登《社会》纸上油画和珐琅 2013

詹姆斯·鲍德温(James Baldwin)强调了人们生命深处的力量,特别是艺术家的内心生活,可以推动我们的世界向前发展。虽然我们的情感、精神和心理存在往往保持隐藏,但视觉艺术家勇敢地通过颜色、形式、纹理、材料和构图将他们的存在展现出来。

▲ 詹姆斯·鲍德温(James Baldwin)

他参加关乎人种的民权运动,同时孕育了复数的文化作品,就反对种族歧视、人种解放的道路等问题发表意见,力图达成多元种族,多元文化融合思想,并不断引发思考与新尝试。

此次展览以美国著名文学家詹姆斯·鲍德温的倡导的精神主题搭起艺术探索的桥梁,汇聚不同地域文化下孕育的艺术家们,共同探讨其生命深处孕育的艺术变革与理解。

——詹姆斯·鲍德温

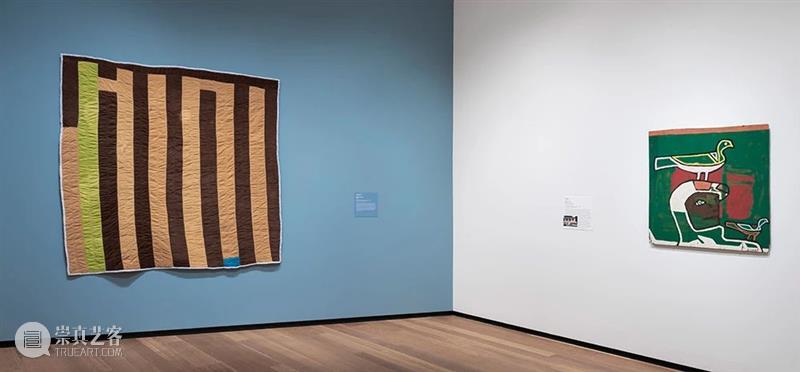

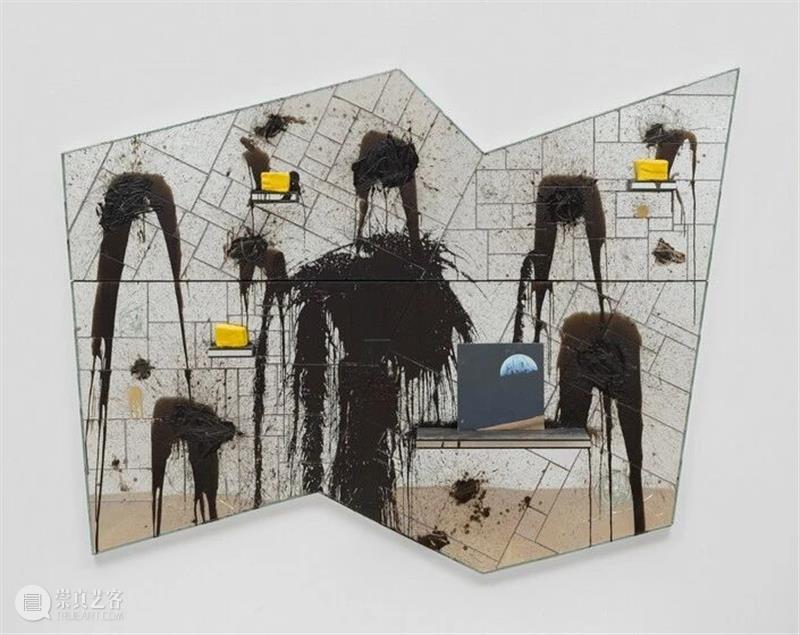

展览《生命深处:现代精选艺术品馆藏展》展示了过去三年中被添加到美国国家美术馆现代和当代艺术收藏中的精选艺术品。玛丽亚·贝里奥、梅尔文·爱德华兹、索尼娅·戈麦斯、拉希德·约翰逊、弗雷迪·罗德里格斯和许多其他艺术家的作品重塑了我们的收藏和对艺术带来变革的能力的理解。

通过对身体、身边背景和日常空间的暗示,以及更抽象的作品,25位艺术家创造性地利用他们的生命深处,为生活中的挑战和可能性提供丰富的视角。

▲ 美国国家美术馆「生命深处:现代精选艺术品馆藏展」展览现场 2023

展览旨在探讨来自世界各地的艺术家与他们创造的艺术,并提出的全球性的艺术问题与思考。将作品变为文化交流的过程,在时间、地理和经验之间架起了桥梁。将艺术视为一种工具,可以帮助撬开社区、代表性和历史的开放问题。

艺术的创作格外需要不同媒介的呈现,此次展览汇聚大量织布与拼接、木雕、纸本等三维立体的艺术品,在更为多元的角度探讨艺术对于塑造人类内心生活的可能性。

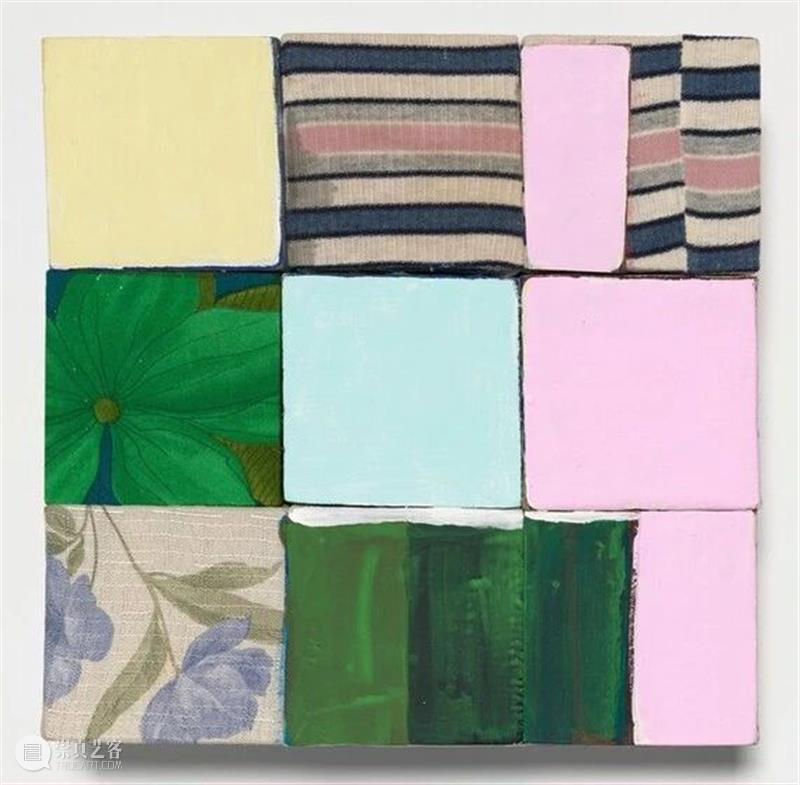

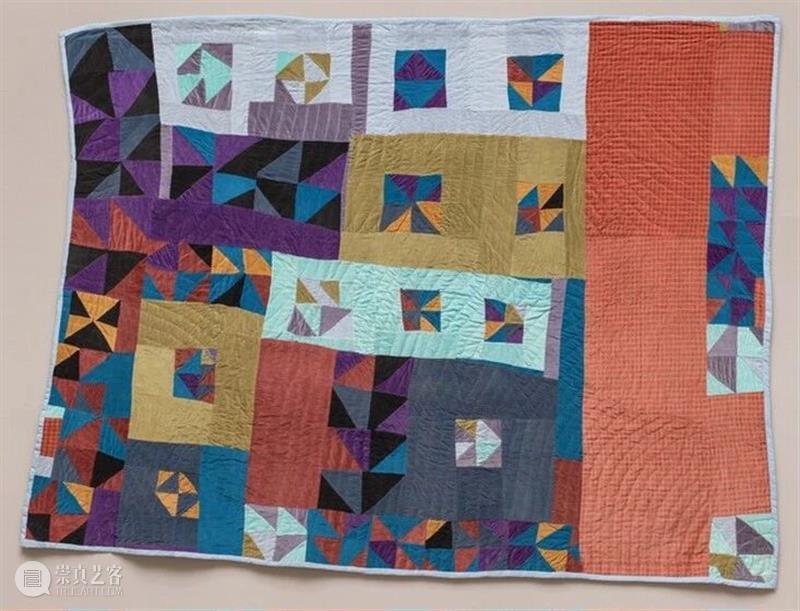

▲ 南希·希尔维《乔治亚娜,雪莉和沙龙》木块、织物、纸张、闪光丙烯酸涂料和房屋涂料 2011

▲ 南希·希尔维《乔治亚娜,雪莉和沙龙》木块、织物、纸张、闪光丙烯酸涂料和房屋涂料 2011

▲ 南希·希尔维《乔治亚娜,雪莉和沙龙》木块、织物、纸张、闪光丙烯酸涂料和房屋涂料 2011

▲ 南希·希尔维《乔治亚娜,雪莉和沙龙》木块、织物、纸张、闪光丙烯酸涂料和房屋涂料 2011

▲ 约翰·奥特布里奇《加税:购物袋协会》抹布人系列 综合材料1971

▲ 索尼娅·戈麦斯《科伦特萨》木头上的缝合、装订、织物和蕾丝 2018

展览的另一亮点是表现了多个国家、不同经历、不同文化的艺术家的创作表现。展品的诞生皆是艺术家收的文化、经历,人格深处的表达与展现。

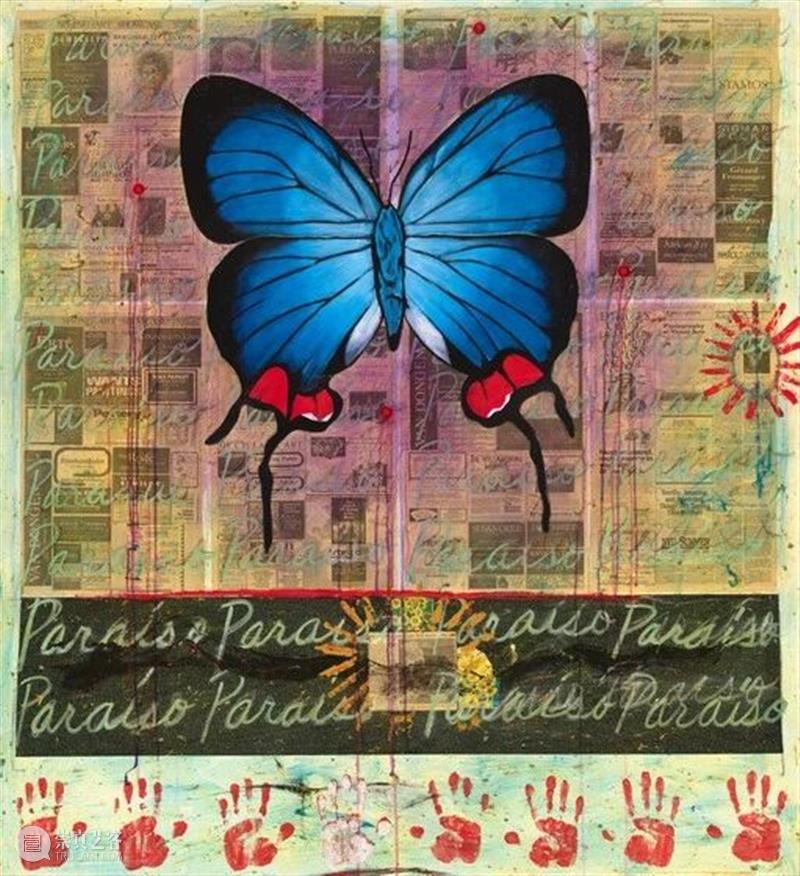

多米尼加裔美国艺术家弗雷迪·罗德里格斯(Freddy Rodríguez)的《旅游手册天堂》是批评多米尼加独裁者拉斐尔·特鲁希略(Rafael Trujillo)的系列文章的一部分。红色弹孔和手印指的是独裁政权的暴力和虐待。相比之下,天堂(paraíso)这个词在画布上重复出现。中间是一只蓝色的蝴蝶。对于罗德里格斯来说,蝴蝶象征着自殖民以来美洲生活暴行的沉默见证者。

罗德里格斯经常使用拼贴画。这幅画将报纸的艺术页面的内容拼贴在画作当中,将独裁者的权力与艺术界的权力进行比较,进行了一些讽刺与表现。

▲ 弗雷迪·罗德里格斯《旅游手册的天堂》布面丙烯、粉末和报纸拼贴画 1990

奥地利艺术家琪琪·科格尔尼克( Kiki Kogelnik)致力于打造艺术的可能性和不确定性。她的画作《夜晚》描绘了两个半机械人般的人物漂浮在令人眼花缭乱的颜色和图案中,底部的红色色调被认为代表地球,而上半部分的黄色光线和白云状形状可能代表天空。

琪琪·科格尔尼克是纽约市具有代表性的年轻艺术家群体中的一员,乐于与其他艺术家一起从流行文化中汲取内容。

▲ 琪琪·科格尔尼克《夜晚》布面油画和丙烯 1964

▲ 丁加·麦坎农《女人 #1》布面丙烯 1975-1977

姆旺吉·胡特以夫妇却作为一位艺术家的艺术身份在艺术界屡次展出他们的作品,这对艺术家夫妇的身份是出生在肯尼亚的英格丽·姆旺吉和出生在德国的罗伯特·胡特。姆旺吉·胡特的作品力图不断探索身份、种族和关系。

《我们的拥抱,爱抚和珍惜》是他们创作的亲密系列的一部分,描绘了一对跨种族的夫妇。姆旺吉·胡特用粉笔和丙烯酸颜料制作了这幅画,这些颜料从画布上滴下来,与画中的数字融合在一起。

▲ 姆旺吉·胡特《我们的拥抱、爱抚和珍惜》布面丙烯和粉笔 2017

温弗雷德·伦伯特在美国南部长大。他在近乎私刑和七年的监禁中幸存下来。获释后,伦伯特开始用他从狱友那里学到的技术在皮革上创作艺术。

《G. S. P. 里兹维尔》展示了艺术家在佐治亚州立监狱(G.S.P.)的经历。伦伯特使用切割、工具和染色的皮革,描绘了穿着条纹监狱制服的黑人人物,使用大锤在黑色和橙色的土地上工作。

▲ 温弗雷德·伦伯特《G.S.P. Reidsville》雕刻和皮革上的颜料 2013

李禹焕出生于韩国,他最先在日本开始了绘画的尝试,在他的艺术生涯进程中,他成为了日本先锋运动“mono-ha”的领军人物之一。随后,他通过艺术的表现对殖民时代科学的探索与思考,为观赏自己艺术的观者提供一个沉思的场所,探讨人类与自然和彼此的关系。

▲ 李禹焕《对话》布面油画 2011

哥伦比亚出生的艺术家玛丽亚·贝里奥(María Berrío)使用涂有水彩画的日本纸制作了这幅呈现了两名女性的拼贴画。

智利诗人巴勃罗·聂鲁达的《柠檬颂》启发了贝里奥。这首诗表达了对生命的形式的肯定与联系:“一束被制成果实的光或行星的微小火焰,让艺术家在绘画中不断探讨生命与身份的真谛。

▲ 玛丽亚·贝里奥《束滔的旭日》日本纸和水彩拼贴画 2019

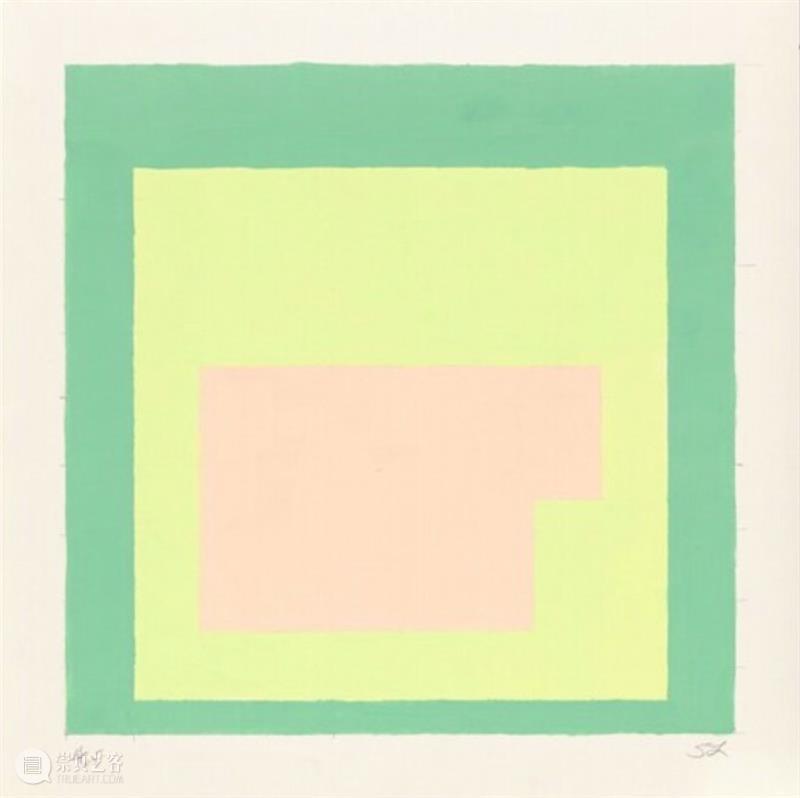

美国艺术家史蒂夫·洛克(Steve Locke)引用了艺术家约瑟夫·阿尔伯斯(Josef Albers)的《向广场致敬》(Homage to the Square)的系列画作作为创作作品的灵感。在该系列中,阿尔伯斯研究了对颜色的感知。他的色彩理论概念是现代艺术的基础。

洛克用拍卖块的形式取代了《向广场致敬》中广场的形状,隐喻了奴隶制在塑造美国文化和经济繁荣中的作用。他的《向拍卖街区致敬》围绕此主题,并探索了以种族文化稀释现代结构主义的艺术表现方式。

▲ 史蒂夫·洛克《向拍卖街区致敬座》木板上丙烯和水粉 2020

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享