第十届艺术深圳ART SHENZHEN即将开幕,本次K空间携艺术家苏新平、刘宇、陈文令、刘可、李璟、曾朴、杨家勇、张钊瀛、李吉亮、张佳颖的作品参展。诚邀各位莅临K空间展位C01。

尊贵藏家预览日期

2023年9月7日 (星期四)14:00-21:00

公众日

2023年9月8日(星期五)

2023年9月9日(星期六)

2023年9月10日(星期日)

展览场馆

深圳会展中心6号馆

(深圳市福田区福华三路)

K空间展位:C01

部分作品预览

▼

苏新平

行走的人,2020

铸铜,31x29.5x4.5cm

苏新平的雕塑作品《行走的人》来源于苏新平2010年的一幅大型油画《奔波的人1号》。该作品被创作为了不同版本的雕塑作品,其中有两组4.5m高的版本,分别伫立在深圳湾和成都天府艺术公园。作品表现了孤独的个体在空旷背景中大步向前行走的形象。雕塑突出人物的形体和运动感,给人一种坚定的向前迈进的气势。这种充满仪式感的形式贯穿苏新平的创作,反映了他对人的思考和对自我的探索。

苏新平,1960年生于内蒙古集宁市,1977年入部队服兵役,1983年毕业于天津美术学院绘画系,1989年毕业于中央美术学院版画系,获得硕士学位,并留校任教。历任中央美术学院版画系主任、造型学院院长。现为中央美术学院副院长、教授、博士生导师。苏新平以版画起家,90年代后创作领域拓宽到油画、雕塑、影像、多媒体等,每个领域都有大量佳作诞生。早年在草原的生活体验以及军队服役的经历使得苏新平对大地、天空与心灵的孤独状态体验深刻。他敏感地认识到中国社会转型的阵痛,运用不同类型的艺术手段探讨欲望、精神、思想危机等社会现实问题。

刘宇

电音风暴 11,2017

布面丙烯,120×90cm

波的振动与叠加是创造宇宙一切生命和物质的源泉。对比强烈的色块与线条在红色的背景中猛烈地冲撞飞溅,传达出一种近乎癫狂的视觉体验。混沌又富有节奏感的画面令人目眩神迷,就如同电音风暴般席卷而来。电子音乐的听觉体验被转化为抽象的视觉语言,给人强烈而奇妙的精神冲击。

刘宇1962年生于重庆,1981年毕业于四川美术学院附中,1985年毕业于四川美术学院油画系并在本系留校任教,1986年改革开放之后第一批公派赴法留学,毕业于法国图卢兹国立美术学院和巴黎国立美术学院。1990年定居巴黎,并加入法国国家艺术家协会。曾多次在世界各地参加和举办重要画展并多次获奖,其作品被国内外美术馆和私人收藏。现工作生活于巴黎和成都。刘宇的作品藏有多重表达的抽象意念,流露出爽心畅达的绘画态度。他在法国探寻多年,已对西方现代绘画特别是抽象艺术有深度的了解。他的画色彩相互流动渗透,狂热自主的色调搭配和画面设计,如同心性自由的放飞,充满了音乐的节奏感与色彩的碰撞。其跳跃流畅的笔触具有鲜明的音乐感,同时他的抽象艺术也体现出法兰西艺术的浪漫情怀。

陈文令

羞童,2013

铜/烤漆,30x11x9cm

陈文令的《羞童》以拉长放大的铜雕男童形象,描绘一名瘦削赤裸的中国村童,面带羞涩表情,似乎对周围陌生环境感到手足无措。该作品属于艺术家“红色记忆”系列,通过红色的文化象征,反映中国过去二三十年飞速发展进程中那一代人从传统社会跨入工业社会的集体记忆与心理状态转变。作品采用工业材质与红色元素,兼具后现代与中国本土文化内涵。

陈文令1969年生于福建泉州,先后毕业于厦门工艺美术学院和中央美术学院。职业艺术家,意大利佛罗伦萨荣誉院士,现居北京。陈文令是享誉国际的中国当代艺术最具代表性的艺术家之一。被誉为魔幻现实主义雕塑的魔术师,也是大型当代公共雕塑的开拓者。他以超凡的创造力和想像力创作了一个又一个让人过目不忘、意味深长的雕塑系列。

刘可

迭奏山之一,2022

布面综合材料,200×200cm

蓝色的条块在画面中蜿蜒流动,线条极富动感,与刘可早期作品中的锐利线条形成强烈对比。蓝色的条块配以黑绿两色,制造扎实的立体空间感,呈现出抽象山水的意境。刘可在这幅画中用恢弘的动势表达感性体验,既保留抽象形式的本质特征,又增加丰富的视觉体验。展现出他在绘画语言上探索的新方向。

刘可1976年出生于湖南宁乡,2003年研究生毕业于广州美术学院油画系。现任广州美术学院教授、油画系主任、绘画艺术学院副院长、广州美术学院数字艺术科技研究所负责人、四川音乐学院美术学院兼职教授、泰国格乐大学特聘教授。同时还是盒子美术馆执行馆长、广东油画艺委会秘书长。现工作生活于广州。作为75后中国当代抽象艺术代表艺术家之一,刘可一直在抽象的概念、语言和形式中不断研究、尝试与超越。他早期试图摆脱叙事束缚,探索线条本身的力量,后来引入现成物,让作品成为观念媒介和通道。近年来,充满动感的曲线和浓烈色彩取代了他早期作品的冷峻理性气质,呈现出崭新变化。

李璟

黄金时代-3,2023

布面丙烯,80x80cm

《黄金时代-3》是李璟今年的最新作品。画面中的人物是李璟作品中多次出现的标志性的“红鼻头”小孩,在深邃的蓝色背景下他身着欧洲贵族式的绿色华服,神情淡然同时又带着几分孩童的纯真感。稚气未脱的小孩但穿着无比庄重高贵的大人衣服,桌面的上的物件是散落的童年记忆。李璟画的不是一个想象的童话人物,而是一个现代成人世界中孤独疏离的灵魂。

李璟1980年出生于山西,2008年毕业于天津美术学院油画系获硕士学位。现工作生活于北京。作为一个80后艺术家,李璟的作品带有鲜明的80后成长印记,在他的作品中能看见大众文化、消费时代兴起带来的影响、还能看见“独生一代”特有的孤寂感与疏离感。绘画是李璟对周遭世界的思考与探究,同时绘画又构成了李璟的另一个世界。他对个体隐秘情绪的探究情有独钟,通过委婉的象征、暗示性的图示处置一个臆想的场剧,远观或喜、驻足或悲。在李璟的剧场中,孙悟空、红鼻头、小女孩轮番登场,形形色色的灵魂被安置在这一个个盛装的角色中,营造出或不安、或疏离、或恬淡的氛围。

曾朴

凝视 44,2023

布面油彩,100x250cm

曾朴使用油画颜料作画但是却喜欢水彩般轻而薄的用色,《凝视 44》中的三个人物身穿如彩虹般旖旎的服装,轻盈而透明。人物身形瘦削、五官细长,目光或高傲或迟疑,他们统一凝视着画外,凝视着正在凝视他们的观者。凝视与反凝视在观者与画中的人物相遇的目光中接连发生,敏感、脆弱的情绪也在此之中被放大。

曾朴1981 年生于四川西昌,2007 年毕业于川音成都美术学院油画系研究生班,现工作生活于成都。曾朴的作品以肖像绘画为主,直接延续着何多苓、刘虹与毛焰等当代艺术家的精神性肖像绘画,作品有Heart系列、面孔系列、凝视系列、永恒系列等。随着曾朴年龄的增长、人生阅历的丰富,他笔下的肖像也在经历着富有深意的转变。曾朴用细腻的笔触让肖像脱离日常生活中华丽、优雅、清晰的神色与表情,传递出敏感、脆弱、内心化的感性特征。

杨家勇

《THE ONE》系列草莓 4,2023

布面丙烯,100x110cm

杨家勇的《THE ONE》系列将视角转向不起眼的日常事物,试图揭开掩盖在日常之下的真相。紫色的大草莓占据了整个画面,几乎要溢出画框。画面色彩选择蓝色和紫色,碰撞出亮眼的活力感。细密的小点构成了整幅绘画,丰富的肌理感让平面绘画不显单调乏味。画面中的草莓与人们日常经验中的草莓除了形状外几乎没有相似之处,杨家勇通过这种陌生化的方法揭示草莓被遮蔽的美,让观者在观看体验中脱离概念化的世界而回归生命本身。

杨家勇1981年生于四川,2007 年毕业于四川音乐学院成都美院油画系获硕士学位,现供职于成都文理学院艺术学院,国家二级美术师、副教授。杨家勇认为一个幸福理想的社会,应该是一个扁平化的社会,这样的想法促使他去寻找与之相匹配的绘画语言。在THE ONE系列中他通过画那些最不具符号意义的瓜果蔬菜,进入人类心灵经验的底层,挖掘人类共有的精神沉积物,在画布上跨越文化背景形成通道,让大家通过视觉就能实现交流。

张钊瀛

角色-胜利彼岸,2018-2019

布面油画,160x60cm

《角色-胜利彼岸》描绘了德国伊尔西修道院中的船型讲坛。画面以仰视的角度展现讲坛的整体。船桅高竖,船体饰以繁复的雕塑,是典型的巴洛克艺术风格。在反宗教改革中天主教会强调天主教堂是唯一的救赎方舟,所以讲坛被建造成船型,有引领世人的象征意义。张钊瀛选择这个典型的宗教建筑元素作为创作对象,以写实手法记录其空间结构与装饰,画面中并无人物,整个空间静谧而肃穆,讲坛成为权力与救赎的舞台,等待着发挥其精神象征作用。

张钊瀛1988年出生于广州,本科毕业于四川美术学院油画系;硕士毕业于比利时布鲁塞尔艺术学院,目前澳门科技大学博士在读,并任教于四川美术学院艺术人文学院,同时是韩国三育大学硕士研究生导师。“剧场化”与“戏谑”是张钊瀛一贯的艺术特色。张钊瀛像一个导演,用去地域、去边界的全球视野指挥调度世界乐园中的角色,他将看似无关联的形象与场景重组,为画中的人、物创造新的联系,完成一场图像的狂欢。

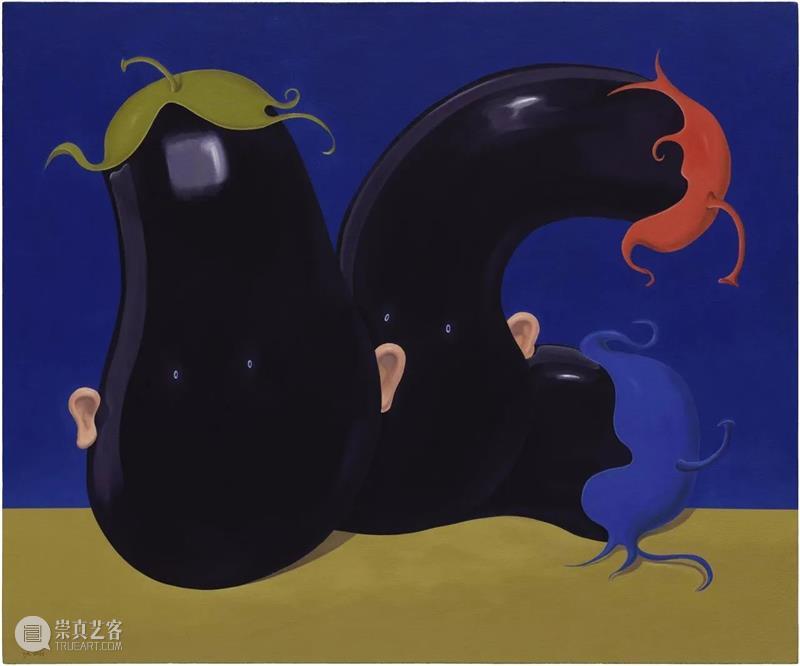

李吉亮

目睹 1,2023

布面丙烯,120x100cm

画面中的浑圆饱满的茄子身躯与小小的眼睛、耳朵产生了有趣的反差。浓郁的紫色与蓝色背景相互呼应,营造出梦幻般的画面氛围。茄子和头顶上的叶子之间跳跃的色彩搭配,为画面增添了活泼的节奏感。整体画面中透露出的天真、欢乐、生机正是李吉亮试图传达的情感内涵。他希望通过这种稚拙的绘画方式,唤起观者内心深处的童真。

李吉亮1991 年出生于河北省石家庄市,2020 年毕业于四川美术学院造型艺术学院油画系获硕士学位,现工作生活于重庆。李吉亮对那些既充满形式感又带有一些天真稚拙的画面情有独钟。他坚信绘画中最能触动人心的正是那种原始的直觉。他持续以钢琴为母题进行创作探索,他的画面色彩跳跃,构图精致,理性的构思中蕴含着感性与诗意的表达。

张佳颖

在神秘中结合白天和黑夜,2020

布面油画,70x80cm

张佳颖的作品《在神秘中结合白天和黑夜》以黑色为底,杂色线段密集地覆盖其上,形成灰度不同的细腻质感。线段交织排布,既有秩序又保留随意,整体呈现出模糊的视觉效果。这幅画是疫情期间张佳颖创作的一组作品之一,她通过重复的笔触铺陈,寻求心灵的平静。白天与黑夜交织传达生命的轮回与命运的神秘。细腻的线条既隐喻张佳颖内心的波动,也成为自我表达的视觉符号。作品整体平静中蕴含微妙的动态,既有抒情的柔美,也含蓄地诠释着生命的探询。

张佳颖1991年生于四川成都,2014年毕业于四川大学艺术学院油画系获学士学位 ,2018年毕业于四川大学艺术学院油画专业获硕士学位。在这个快节奏的时代张佳颖有意识地选择一种缓慢、笨拙的方式去创作,她与心中的声音对话,凝视自己的内心世界。她说,“画画的时候,画也在画我。”依循着这种内省式的创作方式,张佳颖抛弃了过于明确的叙事性的具象绘画,逐渐走向了抽象绘画。细密的笔触制造独特的“视觉触感”,同时也成为了张佳颖倾吐内心世界的符号。张佳颖的作品中既有抒情的柔美,也蕴含着对生命、死亡、虚无等宏大议题的思考。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享