在马秋莎个展“琉璃厂东街52号”开展后月余,我来到了琉璃厂东街。映入眼帘的是迷你油画、鼻烟壶、琉璃瓦、二手书、手串、立像……头顶可见写着斋、堂、轩、阁的店牌。一个入夏的傍晚,我走入有些空寂的琉璃厂东街,寻找真实的琉璃厂东街25号——那是马秋莎作品《琉璃厂东街52号》的原型。

按照号码排布,琉璃厂东街25号应该在敕建火神庙、中国国家民俗协会、董泽宇美术馆、中国工艺艺术北京发展中心之间,但这里什么都没有——直到我来到一家关了的店铺前。透过似乎关了一半的折叠铜栅,一张写着寻求合作的白纸赫然醒目。透过玻璃,空间里全是散积在地上的碎裂的物体。仅仅过了两三个月,马秋莎印象中唯一一家保留至今的店,已歇业大吉。再往西走,琉璃厂西街是现代、典雅、阔大的建筑,这里虬集了中国书店、荣宝斋这样的大门脸,它们中很多在别处开有不同分店。

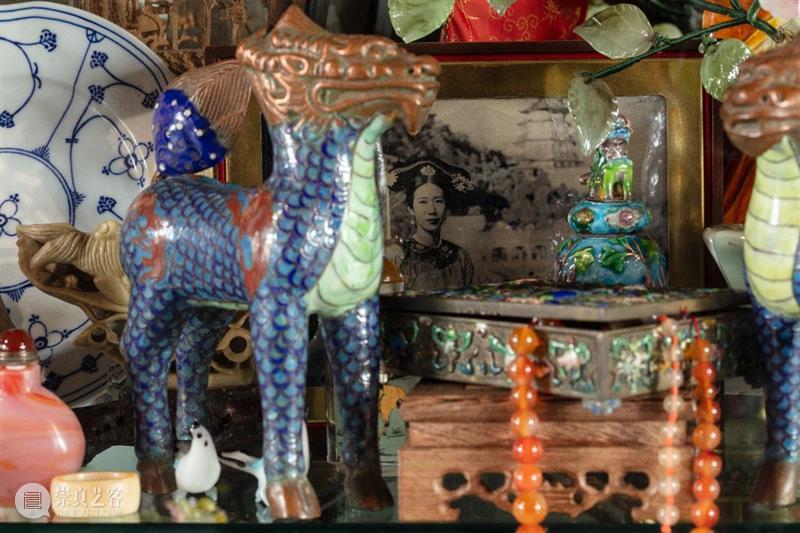

器物、具物、他物本就是人类发明的义肢。像清光绪时期的珐琅彩开窗人物山水图如意耳花瓶一直伴随马秋莎的家庭,秋子胡同(邱祖胡同)、翠花街、湿井胡同、国贸某小区、白云观、和平门、前门西河沿街……作聚会饺子盘的青花玲珑盘、作家庭用品的唐青草花瓷釉下彩盘、作首饰盒的九狮极品烧蓝盒、作计时的中南牌台钟,都记录了物件与人生的关联。此外,很多物件都是创汇时期的首饰盒、瓷器、料器,更接近大众文化,而非当代艺术,尤其是料器。

如果将这些大众文化拆分开,比如料器,它既有相对紧缺的社会背景,又有“一体化”,两头夹生(知识分子和普通老百姓都不喜欢这种定制艺术)的文化背景。除此之外,还有唐三彩、花瓶等相对高雅的、收藏品的名物。有部分文化界人士认为,中国文化到唐宋达到顶峰,一直“腐朽”到清,即越来越具体、实用、精致,但少了很多韵味、开放性。

万物没有说明书,文物也是如此。在如今的认知体系里,文物是在美术馆封存在防盗玻璃后、贴上出土年限的展品,是在拍卖场被竞价、被“叫卖”的收藏品,是在午间节目经专家讲述和鉴赏的纪念品。所有这些行为都旨在使文物“去物”,使文物成为孤品,使文物不得不再次被人们挑选、丈量、观赏,而文物与人的关系越来越浅。人与物之间也许不需要触摸这样的动作,但人与物都被同一种感知共在所牵系,“物在人在,物亡人亡”。这就是艺术家每每睹物思人的肌理所在吧。

《琉璃厂东街52号》最吸引我之处在于,它以店、家的“定居”方式,将很多材料诸如料器、瓷瓶、铜像、旗服等组织起来,展演了一种媒介的生存——艺术史学家巫鸿又将材料、媒介综合而成为媒材,但我认为应该对媒材做区分,媒材/材料接近物,而媒介接近图像。所涉及的物体、历史,经由各式各样的媒介的展演,让观众能够自由出入于一个想象、感知的世界。而媒介的重要性在于,它变而不变,不像史诗、记忆可以被篡改,同时媒介的存在本身就是我们对世界、真相等的探问。

展览“琉璃厂东街52号”现场,2023

马秋莎不好远游,她对家仍持有本真的态度,她从未试图夸大“家”,就像她从未夸大“艺术”。她最受大众了解的作品是关于家,也关于成长的《从平渊里4号到天桥北里4号》。它被解读为孩子之困、女性之扰、记忆之疤。但我认为,其中对父女、母女的“讽”,更像是成熟之讽,而非反思、挑衅、叛逆之讽,当然也谈不上和解。马秋莎青春期及之后,似乎也较少处在类似的紧张关系中了,好像直观的紧张、“讽”,乃至于一代人的压力,最终转化成了爱。

她现在的工作室便是一家小院,三面高房,屋檐以上是四合院的样式。工作室种满了从周边山野牵过来的花草,我从中辨认出童年在路边把玩过的草。天太热,她每天要浇灌数次。这花草在照料下长势喜人。在交谈中,她从未把话题停留在她的家人身上,她好像只是借助这些话语将她的家人引向某种不可见的现场。无论是妈妈的控制欲,还是爷爷的艺术心,都在牵引着新的故事。

马秋莎与喀秋莎只有一字之差。《喀秋莎》1938年由苏联作曲家马特维·勃兰切尔创作,而后以革命歌、战歌、爱情歌而广为传唱、翻唱。它亦风靡中国,成为一个时代的背景音。倒退到二十世纪八九十年代,几乎所有中国人都能识别出主人公喀秋莎,红色的、革命的、忧郁的、激情的喀秋莎,1982年生于北京的马秋莎也不例外。在很长一段时间内,我都无法区分马秋莎和喀秋莎,于我好像,喀秋莎“复活”在二十一世纪中国,她的痛苦重生了。而关于集体,关于痛,关于记忆,亦是今天我们的主题。

从旁观者的角度来说,马秋莎的事业发展得相当顺利,甚至有点完美。升央美附中,升央美,后来在阿尔弗雷德大学读书时一次假期返京,一股不安情绪的点燃下,她记录下后来名为《从平渊里4号到天桥北里4号》的彼时彼感。借此,她很快成了重要的青年艺术家。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享