左起:李怒 李佳 徐丝易 高正野

左起:李怒 李佳 徐丝易 高正野

当室内空间变成了公共雕塑

徐丝易个人项目对谈

主持人: 李佳

嘉宾 :李怒 高正野 徐丝易

时间:2023 8 29下午3:00-5:00

地点:蔡锦空间

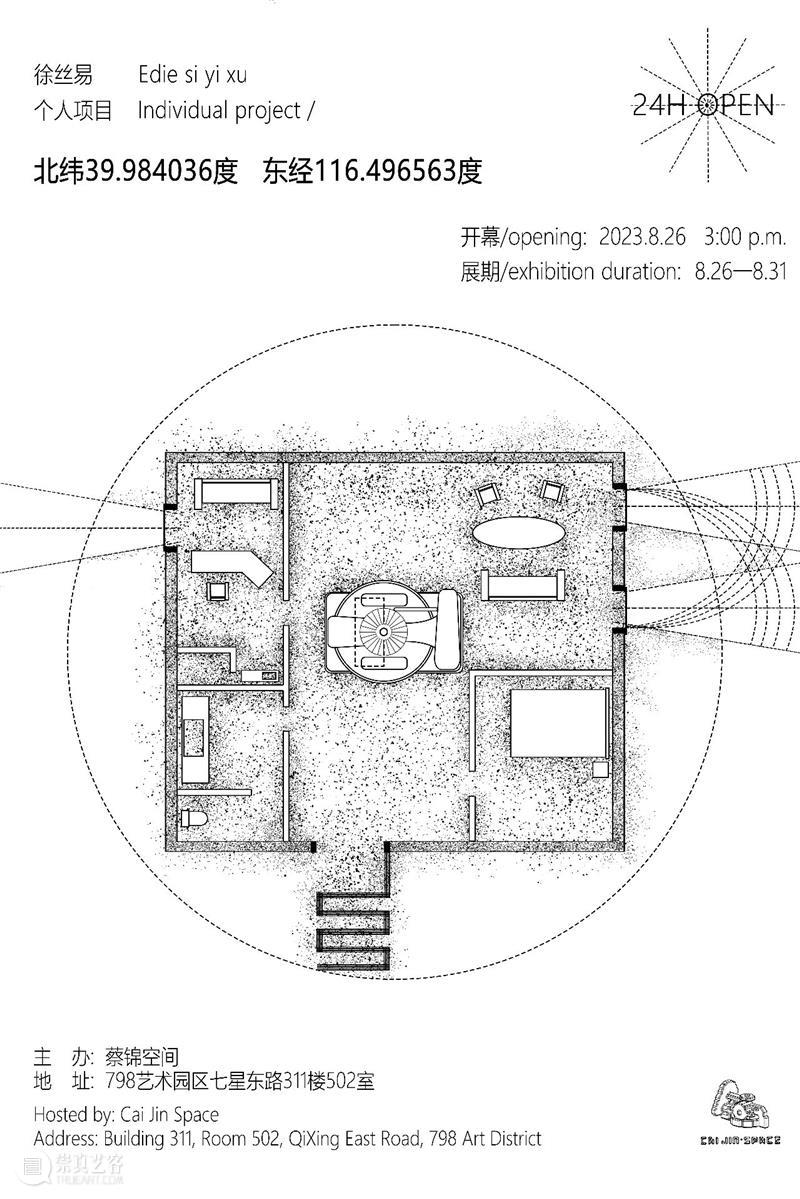

李佳:大家好,非常感谢大家远程参与我们今天的对谈。我们接下来会讨论艺术家徐丝易在蔡锦空间的项目“北纬39.984036度东经116.496563度”,这也是她在这里的第一次展览。关于展览内容我先不剧透,待会儿请丝易来介绍一下她的想法,感受和具体实施过程中的故事。

我先简要介绍一下今天参与对谈的嘉宾:中间这位是艺术家徐丝易,丝易旁边是年轻的艺术史研究者和纪录片制作人Roy高正野,今年刚刚从匹兹堡大学毕业回国。Roy也是丝易的多年好友,比较熟悉和了解她的创作。还有一位是我们都很熟悉的艺术家李怒,去年他曾经在蔡锦空间做过很有趣的项目,和今天丝易的项目也有某种很奇妙的共鸣。最后,一个沉默的嘉宾,是我们背后的这个巨大机器,可以说它也算是丝易这个项目的主角之一,那为什么它也是一个主角呢,下面就请丝易来讲一下关于这个展览的缘起和她的想法。

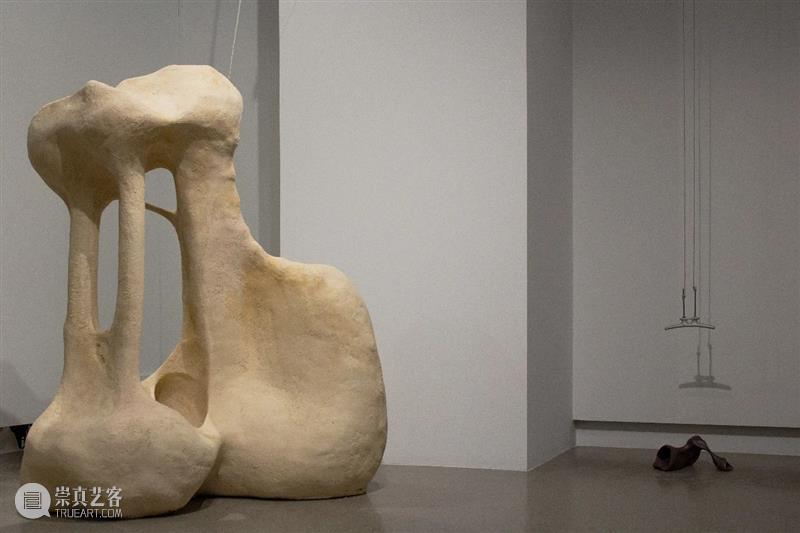

大机器

徐丝易:这次展览的主角其实是这个空间,也是与以往的展做出了一个呼应。当 一个独立空间变成了一个24小时开放的公共雕术会发生什么。

开幕当天下午3:30.我们请师傅来把这个空间的门现场拆掉了。现场拆门是这次作品的一部分,也是我想要去探讨我们作为艺术家以外的人工力往往是被忽略或遗忘掉的,一般做作品不只是我们艺术家的两只手在做和完成,这包括材料来源,包装,运输的人工力。是很多手一起在这个过程中去完成一件作品。所以现场大家会理解成是一个行为,但它其实作品的一个过程。这个过程是让大家看到。

当时拆完门后感觉大家都有一点不知所错,所有人都原地站着,一片安静,似乎在等待着什么的开始或引导。到底是在干吗,作品到底在哪,这是什么意思。当这个门消失意味着什么,这个门是更重要的,还是说这个欠缺门的空间更重要。似乎大家的关注点都在这个门上面。其实还有一个很细微的小细节,就是开幕海报,一个birds eye view 平面空间图,其实也是没有门的,很多朋友到了空间才注意到。展览开幕过后有很多观众来参观都误以为他们是不是走到了一个人的家或是什么私 人空间。这个门又变成了一个公共空间的标志 公共空间又意味着什么呢?当变成 了一个公共空间时他又变成了一个私人空间,似乎这种开放反而然大家感到疏远。

李佳:在看到海报时,除了你的设计图,还有一点吸引我的是展览的标题,它应该就是蔡锦空间的这个地点在地理经纬度的坐标对吧。其实这个标题就已经暗示出,展览所要呈现的就是这个空间本身。这也是我特别感兴趣的地方。

我想知道的是,最开始你是怎么想到要呈现空间本身,而不是把已有的创作拿到这里呢。我也注意到,你的作品特别是陶瓷的雕塑,本身也在探讨内与外、地点与空间对物体的影响这些话题,这些过往的思考是否对这次的项目也有一些影响?

徐丝易:首先我觉得这个空间本身很有意思,它位于798,还有需要爬很多层楼 梯上来。这个空间本身也有很多历史和细节。包括我不知道这个直播不看得到。

李佳:应该能看到。

徐丝易:这个机器当时放进这个空间时其实也是一个很大的工程,当时这个屋顶,我们现在在顶楼,屋顶是拆开的,他们有一个吊的机器,把这个机器放进来的。这个机器还有很有意思的一点,我听李怒老师说,它不仅仅是我们看到的这一部分但其实也是通往最下面的。

李怒:我感觉它应该是一个整体的,因为下面也有一些别的工作室,也有机器,应该是一个连通的系统。被楼层给分割成几个部分,这个特别有意思。这个上面应该是机器的最顶端,感觉像是一个磨盘,应该是一个研磨的机器,下面怎么分解这个工序,一层一层的,每一层里面你只能看到这台机器的局部,像盲人摸象似的,有的人看到头,有的人看到尾。但是想要看到一个整体的面貌,需要做一个很大的想象,才能感受到这个东西。就像这次丝易对这个空间的解读,她也是把它作为一种陌生化去看待去处理。

徐丝易:这就挺有意思,感觉这个机器其实是一个有着它自己时间和历史的,它的年代反映了它的一个设和形状。还有包括它整个是连在下面,其实整栋楼就是一个腔体,包括刚才我们说到的陶瓷作品,陶瓷在材料性上的一个空,同时是一个气流通的腔体,就像我们身体一样。另外这个空间的历史,包括墙面和屋顶上很多的细节,包括这些可见的电路以及电线管。可以看到,当时这块也有当成一个摄影棚来用。还有一点我觉得很有意思,就是谁决定把这个空间涂成了全白色,这又意味着什 么呢?它没有去掉里面的任何东西,而是把它给掩盖起来简洁化了。但当我们把门 打开以后,在没有‘作品’的空间本身的细节又被放大了。

Roy:我们前两天聊的时候也提到,疫情期间我们闭了门,我们的门圈闭关上,私人和公共空间模糊了,因为我们在家工作、学习等等。但是疫情末端的时候我们把这个门打开,同时它不是回到了以前,因为我们模糊的那个感觉已经有了,公共和私人之间的边界已经突破了,所以干脆我们就把这个门给破开,打下来,把这个空间变成这样,我觉得很好。

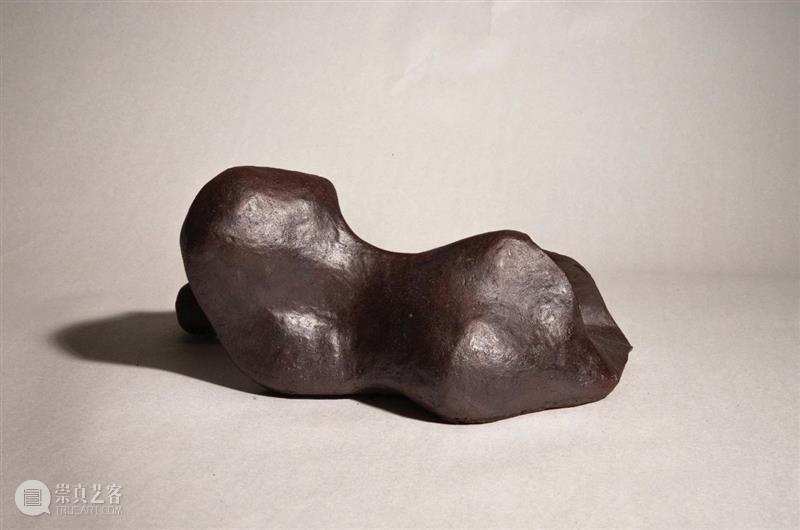

我虽然没有直接看到那些陶瓷毕业作品等等,但是确实很有人体的感觉,有一个肢体,或者是器官、肝脏的那种感觉,或者是肠胃、皮肤拉的这些东西,所以很有人体内和外,什么藏着,什么露出来,该不该露出来,或者露出来之后是什么感觉,很有意思。

李佳:一个有意思的巧合是,在蔡锦空间里已经发生过这么多展览和项目了,但好像只有徐丝易和李怒两个人直接在空间上做起了文章。这次展览是把门拆开,那次则是把门关上。围绕同一扇门,同一个空间,产生了两种不一样的感觉:把门关上的时候,我们好像被迫向外走,身体被推到了外面的街道上;这次把门拆开,则是把我们都引向这个房间的内部。观众同这个空间的关系也总是在被一次次的重新定义和激发。

另外,丝易的项目让我有些惊讶的一点是,我自己作为在798工作了很长时间的人,对这里的一切其实已经有点司空见惯,习以为常。但这次听到你们讲起这间屋子,包括这一片建筑,厂区的历史,我好像又一次被拉回这个地方的现实和鲜活的存在,重新注意到它的特殊性和意义。丝易你在疫情前来过这个空间吗?当时的第一印象是怎么样的?

李佳 徐丝易

李佳 徐丝易

徐丝易:对,疫情前有来过这个空间,我就更感兴趣的是我们人作为一个个体在一个空间,尤其是在一个视觉上的我们可以看到的东西,一个这样的空间里有一个对自我的意识,自我个体和这个空间的一个关系。还有就是我觉得我们现在对语言还有视觉上的一个依赖,我现在有点想要打破这一点。所以为什么展览当天就没有很多对这个作品的解释,或者印出来,包括题目也是,这块角度的位置,因为想放大这个空间,可能也是把它想成一个空间以外的东西。所以当时也有去想,这个门打开后它是变成了一个公共雕塑,它变成一个公共雕塑后,我们人在这个空间里,如果发生什么它意味什么?

对,疫情前有来过这个空间。我感兴趣我们人作为一个个体在一个空间 时,对自我的意识,自我个体位置和这个空间的一个关系。另外也反应了我们现在 对语言还有视觉上的一个依赖,我现在有点想要打破这一点。所以展览当天没有 对 ‘作品’的一个解释,也是想要大家从完全自我的角度去理解。这次展览的题目是这个空间的地标位置,放大这个空间,放大这个地方。当没有门口,还是原本的空间吗,他是私人的还是公共的。它变成好似一个公共雕塑,我们人在这个空间里,如果发生什么它又意味什么呢?

徐丝易 2023 蔡锦空间个人项目

李佳:其实在你展览开幕的那天,我刚进来的时候,是有一点暂时的摸不着头绪。因为那天我来晚了,门已经被拆下来了。但我注意到,这个门拆下之后你并没有把它挪走,也没有放在房间里其他的地方,而是就把门平放在这个机器的前面,一块倒下的、平躺的门板,也像是一个倒下的身体。这个处理是出于怎样的考虑呢?

徐丝易:拆门时间很短暂,不到15分钟吧。后来来的人有人发现这个门被去掉了 也有的人问我摆放在地上的门是哪里来的,我说是拆下来的。 我觉得很有意思的也是,这个门不是这个作品的一个主要的点,这个空间被打通是更重要的一点。

徐丝易 2023 蔡锦空间个人项目

Roy:刚才说的门倒在那像个人体,你一提到我就觉得很对,它是一个人体,甚至可能像一个棺材,一个黑的门,方的,很长,放在那里像一个已经死掉的什么东西,不管是以前的历史,或者是以前的空间它的作用,它的意义,很好一个比喻。

李佳:之前和丝易聊的时候,她也提醒我这个机器的存在其实总是被忽视,但这个房子里最特殊的一点可能就是这个机器本身。其实蔡老师这个空间作为独立艺术空间运营也差不多有三年多了,这里面展出过很多艺术家各种各样的作品,每次展览上,好像每一个作品都在说看我,在争取吸引我们的视线。但这个空间本身,比如说像刚才你们提到的墙壁和机器都被漆成白色,以及所有这些细节,天花板的陷落,还有这个巨大而沉默的机器,每一次大家好像都有意或无意地对它们视而不见。就像这个机器,它这么大,差不多占了房间1/5的面积,而且正对着门口,人民一进来肯定会最先看到它,但即便如此,每次在展览上大家都假装没看见它,会特别自然的绕到它后面去找和看作品,这种习以为常让我觉得也很有趣。有点像我刚才提到,自己在798已经习以为常,明明身边有这么多不太一样的东西,但却把它读解成每天都发生的事情。所以这里最有意思的一点可能是,我们突然发现有的时候,对艺术家来说作品不是主要的,而艺术不一定是以一个作品的方式呈现,而是让那些不可见的东西变得可见,以前不能听到的声音发出。

就比如这个机器,如果没有刚才你们的介绍,可能大多数人都不会知道它是干什么用的。事实上我觉得无论是798,还是我们生活中的很多地方,我们都是又熟悉同时又陌生。这种习以为常,或者自以为知道,其实会遮蔽我们生活中很多感知的可能性。但有的时候,像在这个展览的情形里,一个突发的事件,让我们得以拓展感知的边界。只有先被迫注意到这些被忽视的事物,我们才会想要去了解它更多的存在。

回到我们的讨论,其实每次展览中,艺术家们都在努力以这样那样的方式,去和空间发生关系。但只有李怒和徐丝易这两次,是没有作品的。你们俩对对方的项目,有什么想问的吗?

李怒:我还是拉回来,李佳一下把这个节奏拉得特别快。其实刚刚那个话题我觉得还可以接着再聊。开幕的时候我不在北京,所以我没有看到开幕的现场。当丝易跟我讲的时候,我觉得有两个事我还挺感兴趣的。

一个是她把拆门的动作放在开幕的时刻,是一个现场的呈现,这个我非常赞同,也觉得非常好。除了她讲的关于背后劳动力的呈现之外,我觉得还有一个即视感和动作本身给观众带来的这种触发性,这个我觉得是非常动人的,也非常重要。

还有一个是关于刚刚大家都说到的这个门。作为一个艺术家来处理这个门的话,我会有几种考虑。比如说现在拆这个门,除了现场的动作之外,我们本身怎么去理解这个门,这个门我们应该怎么去处理,手段的处理,现在丝易是把它横躺在这个门口,刚刚Roy说像一个人一样,或者像一个什么样的东西躺在那,我觉得都是给到观众的假设或者臆想。艺术家做一个东西,不是简单说要呈现一个作品、一个所谓的艺术品,而是艺术家给出了一个动作,通过这个指令启发给所有观看者另外一种思考。我觉得就是给到一个动作,这个很重要,这个动作就是作品最核心的东西。

关于这个门的处理,现在这种方式是躺在机器的前面,还有别的方式,比如有没有考虑过这个门直接不呈现,也是种方式,放在门以外、放在外面,又是一种方式,现在是放在里面躺着是一种方式,立着、站着又是一种方式,所以说它有很多的处理方式,但是选择现在这种方式,我相信艺术家是有她自己很多层的思考。往下捋的话,可以捋出来艺术家的很多想法和故事出来,是吧?

徐丝易:对,当时也有想过这个门应该怎么摆放,它可以放在对面墙上 做一个无门和有门的呼应,或是门完全不在空间。但是我感觉作为观众还是需要有一点引导,还是得把这个门留了下来。

李怒:我没有说这个门放在这不对,我是说如果我作为一个观众会想到更多,艺术家为什么这么放,它还有没有别的可能,我觉得你没有呈现的那部分正是艺术带来的动人的地方。

徐丝易:门这样充上摆放也可以看到门内部贴的蔡锦空间海报。里面的这一面变成了外面这一面。

李怒:反向的,通过一个门的位置的摆放,其实把所谓的私密与公共空间镜像了。

徐丝易:对,它其实是内外的。

李怒:所以我说丝易还是考虑了很多细节层面。

徐丝易:还有另外一点,当时有考虑过在这个空间放另外一个东西。前段时间在一家书店看到一本书,关于猪的一本书。书大概这么厚,书里有一千个等等等等方 法,我们作为人类去使用猪做的东西,里面有一个表格;pig,肉、皮什么的,反 正是我们所有把它利用到的一些东西。我当时想把它摆在这个空间,但那个书买不 到了,所以没有放在这。但是当时我觉得这个空间就像猪一样,我们人对待我们以 外的事物时,我们是有很多本能的欲望和脑洞去把它的所有可能性都给摆放出来 的,就像这个空间一样。我不用一个具体的物件在这,或者告诉你一个写的东西, 我想让观众进来有的一个对这个空间,对自我意识的一个面对,而不是依赖与字面 和视觉上的stimulation。

就像扬·帕托契卡代表作「身体,社区,语言,世界」里写到‘There is a fundamental difference between being in space as a part of it, alongside other things, and living spatially,being aware of being in space, of living in space...A merely corporeal being can exist in space, can relate to space, nonetheless the lived spaJality of our body cannot consist in objecJvely geometric relaJons as thing. ’

Roy:这个其实可以看一些道教的东西,说到老子,说到道盅,盅就是一个通假字,就是杯子,空的杯子,空的无穷无尽,没有底,而它的潜力也就无穷无尽,它的可能性,它的作用,正因为它空,所以才是万能的。而我们看空间的时候,我觉得很多我们去画廊,去美术馆有一种习惯,我们只会去看,我们注意力比较窄,会看里面的人和物,会看里面的文字,里面有什么东西,可能就会忽略空间本身。但是正是因为有这个空间,这些人和物才可以发生关系,才可以在里边有意义,有动作,有什么。

当然空间不摆放东西的时候,艺术家动作直接和空间产生关系的时候,我们可以意识到原来我们以前的注意力是这么的窄,所以我觉得这个也是可以借鉴道教的一些东西。说金玉满堂,莫之能守,放满了东西以后,这个东西就保不住它。

李佳:我忽然想起一点,在你俩作品当中还有一个相似之处,其实它们对观众都会有一种非强制性的要求。比如说像现在这个展览,你肯定是要走上来,进到这边之后才能看见这个门是躺在地上的,要走进来之后才算是参与了这个现场。因为这个空间它在那,如果人不进来,仅仅是想象跟它的关系的话,其实并不构成一种关系。

李怒的作品也是一样,观众被卷入甚至可能还要更早一步,就在他们在门口看到广告“别上楼”的时候,其就已经被迫自问,自己是要上还是不上,大多数人都会选择上楼,但这时他们就已经在向艺术家作出回应,产生对话。但是这个要求又不是那种直接发出的指示,观众必须遵循那个指示去完成一个规定性的动作。

你们俩的作品不一样的是,最后的自由度还是把握在观众手里。丝易的展览可能最后取决于人是如何觉悟这个过程,包括他看到什么,怎么想。但之前他不会收到任何的提示,因为在走上门口之前,可能观众都不会知道这里面有什么发生。但李怒和观众的关系更紧密一些,更早的告诉大家这里面有一个什么样的东西。但两个展览中,其实观众都是非常重要的因素。好像我们谈到空间,里面都暗含了一个和未知的身体发生的关系。但是这个关系不是一个实的关系,而是靠人的觉悟和它发生的关系,它如何成立,都看你怎么界定。比如说刚才丝易提到,有的人上来就觉得自己走错了,他会认为这不是一个艺术的现场,而是闯进了别人的私密空间。李怒那个也是一样,可能会有人觉得被忽悠了,或者最后没有发现那一颗糖。所以是不是这种关系,也和艺术最本质的界定相关,最后还是你承不承认,或者愿不愿意相信它是艺术。这个是没法拿实证来证明的,比如当我做到1234步,艺术就会发生,而是只有当人的心里面也开了那个口子,它才会发生。所以我会觉得说,你们的创作都让我有这样一个感觉。

还有一点我觉得特别动人是集体在里面的参与和程序。比如这次拆门,是工人和朋友们一块劳动的过程,还有开幕那天,有人站在门上,好像特别开心踏在上面,好像大家一起把门踏破了,一起冲进来,进到这个空间里面。李怒的作品里面其实也是有这样一个集体的身体和行动,人民如何在空间里面挤着,经过上楼又下楼这样一个陌生身体相互摩擦的过程。这一点让我觉得特别感动。

因为我们今天很多行为都是远程操作,比如订票或者购物,都是通过电脑或者网络,但实际上我觉得人跟人之间的交流,如果肉身的经验和参与越来越少,那么很多感知的、共感的东西都会在这个过程中被漏掉了,所以为什么今天我们会重提空间,不仅是建筑,或者历史,更重要的是人到这个空间里面必然会发生各种关系,会有感知的一些改变,这个是我觉得可能在今天看到类似的项目让我特别注意的一点。

李怒

李怒:刚刚又提到了我们去年的“别上楼”,我再说一下。我去年做那个“别上楼”,在我的理解里,前面的从入口到顶楼都是铺垫,所有的楼梯,所有的爬到五楼的这种身体的反应,甚至到达门口拿到的那颗糖,都是作为一个铺垫。其实我在里面有一个我自己认为的动作的指令,这个指令是需要观众自己去意识和完成的,就是当你拿到糖,一种情绪到达一个高点的时候,那一刹那的转身,你看到窗户和窗户上面的字,那是我最强调的,我预设的一个环节的高点,那是我认为的一个高点。但是这个高点有没有被看到,这是交给观众的,无所谓。我需要给到的是整个环节,一个闭环之间它的完成度就行了。

李怒 《别上楼》 2022 蔡锦空间个人项目

这次再回到丝易的展览里面,包括刚刚说的空间、细节、机器,这些在我看来还不是最吸引我的,更吸引我的还是艺术家的那个动作,那个对待门的动作。反过来我们如何去理解这个门,我还可以把这个视线放到一个更小的空间来理解这个作品,就是把这个动作看成作品的核心,如何去理解这个门,今天这个门它是在里面的,它的意义在什么地方?就像李佳今天来之前我们还聊到你在做那个签证,又遇到一些问题,签证也是一扇门,一扇无形的门。我们坐飞机,会走安检门,它没有门,也被称之为“门”,它可以扫描我们身体所有的东西,它也是一扇你看不见的门。所以当我们把这个门拆掉以后,它有一个门框在,那个门就还在,我们如何看待和理解这个门,如何看待公共和所谓的私密空间之间的界线,这个门就是那个边界线,同时存在内外两面,很重要的两面。

徐丝易 2023 蔡锦空间个人项目

今天拆了这个门之后,我们怎么去理解这个门的意义?而且门在中国还有,传统说夜不闭户,是传统从道德层面上、或者从宗教层面讲这个门的意义,给人带来的安全感,以及社会的一种道德判断。比如说现在拆了之后,现在就成了一个没门的状态,没门是什么?也是完全没辙、完全没有出路的状态。中国语言有两面性,完全把门拆掉就是没门,没门就是没辙,在没门的同时它又产生出另外一扇你看不见的阻碍之门。我觉得这都是它给观众带来的一些好玩的地方,你可以多角度的去理解这样一个东西。

李佳:延续你刚才说的,还有一点是,如果把这个空间向所有人敞开,其实只要开着门就行了。但是把这个门拆下来跟让门开着还是挺不一样的,我是在这个意义上理解你说的艺术家的动作。比如说我自己,如果我想象这个空间是开敞的,我估计就把这个门打开。但是把这个门拆下来再放在地上,这里面还是有一个非常强的艺术家的表态,我觉得这个姿态对我来说会比这个空间的状态更重要。

还有一点其实是跟时间有关,刚才谈的都是空间。其实你俩的展览是没有时间限制的,比如说大家24小时只要展期内都可以上楼,反正上楼之后这个门也是关的,你要下去,但是只要你上来,都可以完成这一次观览之旅。这次丝易的展览也是一样,反正你什么时候来,这个门已经被拆了,这个展览都是在开放着。这让我觉得艺术家反而是在里面主动退场,把展览的时间也交给观众,而不是把展览交给一个画廊,遵循它开门关门的时间。

徐丝易 2023 蔡锦空间个人项目

徐丝易:对在这两个展览里观众都是自由的个体。蔡锦空间毕竟也成立一段时间了,所以知道这个空间的人也减少到了大概已知范围内,把这个空间24小时开放, 29-31号也是一个人与人之间的一个信任度吧。

Roy:我觉得两个展览,两个作品都是围绕着标志,别上楼是一个标志,门也是,门开着,如果是一个公共空间,或者一个商店,或者什么,开着就是开门的标志,而且它也是一种记录,对过去的记录,开着说明有人开,早上有人开,关了就说明有人关了它。但是把它拆掉这个动作,它记录,当然门放在那里,如果门不在那里,记录就消失了,你不知道,可能有一个框子,有拆的记录,但是没有空间现在的状态,以及连接到这一天,或者这一天里面人的动作,失去了这个连接,失去了connection。当然它是一个很不一样的动作,很不一样的标志。

徐丝易:我觉得还有一个很有意思的一点,包括现在我们在对谈,我们一直在说 这个门这个事情,作为人,我觉得门(对外界和未知的边界感)真的对于我们来说 是一个很重要的一个东西,但是我们往往会忽视门以外的东西,这可能也是跟我们 对可知和不知的恐惧和防御心理。什么是真正的公共什么又是真正的私密/这个门 的消失同时变成了一个标志。

李佳:我会感觉有的时候门虽然有很实际的保护的功能,但你想想,它其实就是有固定厚度的一片,门不上锁的时候,它那样关着,你并不知道那个门是锁住的,还是可以打开,那个时候人的心理就会觉得肯定里面和外面不一样。但是里和外真的有界线吗?至少我觉得在这个空间,因为它是在楼里面,当这个门拆开之后,你会发现空间里面和楼里其他部分很多都是连续的,都属于同一个建筑的内部。它还真的不是说像临街的房子,打开门以后外面就是大的公共空间。所以有的时候门更多变成心理上的一个防护,可能它起到的心理上的作用比实际上的功用会更大,而且很多时候,我们其实是依靠心理上的防御去维持内外的界限,但实际上那个东西不过就是一个人为设置和遵守的习惯。

徐丝易:这也是为什么很多人这次走进来,会觉得我是不是走进了一个人的家里。

Roy:走进谁的心房,私密的,应不应该看到一些东西。

李佳:对,但人进来之后会发现这些屋子里面的门是关着的,只是外面那扇面被打开了,所以这里面还有一层一层的关系。虽然观众进到了蔡老师的空间,但是只要里面房间的门是关着的,你还是知道那个更私密,更个人性的东西在后面,只是这块地方变成了公共的区域。所以其实这个结构关系也是在一直变化的过程当中。空间有意思的地方,就是它感觉永远是一个相对的概念,它的边界跟它所谓内外的关系,都取决于你如何看待,或者给它设置什么样的规则和玩法。我也在想,你们说的艺术家的动作跟指令是不是也是利用了一个规则,比如说艺术家给一个指示,观众依照这个指示去做,其实就是根据这个规则,产生了一个结果。当你的规则改变了,很多关系也会发生变化。

李怒:我说的这个动作还不是说艺术家给到一个流程,让观众去参与,不是这么一个动作,它有点类似于“棒喝”这样一个动作:我给出了这么一个动作,你有没有领悟到,这个是开放的,它不是一个严格要求的流程。这次看这个展览,像这种观念性的作品可以更开放的去理解它作为一个作品传达出来的东西。我们刚刚一直在围绕这个具体的门做了很多的想象,他把这个门一破掉之后,带给每个观众的感受不同。我现在看它依然是有门的,是有分界线的,包括丝易平时也做很多陶瓷,陶瓷的注浆口也可以理解成一个门,当浆水倒进去形成一个壁厚以后,这个门还要将多余的从那个口倒出来,它就跟我们日常的门一样,有一个进出的功能。同样也是一个门,这个门不是一个实在之物,更像是一个思想通道。

李佳:丝易能不能再谈一谈,在你做陶瓷的时候,陶瓷雕塑的这种内部空间、内外关系是如何影响到你其他的观念性的创作。包括刚才李怒提到陶瓷做的时候有一个出浆口,这些我觉得很具体的技术性的东西,很多观众不是很了解的,更多的是艺术家在做的时候的一种经验,但是这个经验决定艺术家如何去思考陶瓷。因为我们一般人会从一片陶瓷这样一个物体去理解它,但是你的做法是把陶瓷当成一个腔体,它好像既不是一个容器也不是一个物,它是兼具了生物和非生物,兼具了身体和空间的一个存在。

还有,你会把陶瓷放在自然里面,去让它跟它周围的场域,比如天空、大海、草地发生关系,能再多谈一些你是怎么想的吗。

徐丝易 raw clay mixedwith pre fired clay36L x 18H x 22W inches 2021 芝加哥

徐丝易:陶瓷这个媒介本身得是空心的,有个洞,是流通的,不然会炸掉。可能像我们的住宅包括我们现在所在的空间,都有个门,窗,和外界的分界线。因为我 们也是一个需要呼吸的生物,包括我们身体也是,我们也是一个腔体。因此我们对 洞或者开口这种外界不可控的时候所感到一种无意识中的恐惧。如果我们划伤了一 个口子,我们的第一个反应就是怎么然它不被外界感染,我们回家第一件事情也是 锁门。但当这种对私密和外界不再在我们掌控中时我们会觉得胆怯。这是每个人的 生活中都有,我觉得这也是陶瓷这个媒介很独特的一点就是它和空与实的密切关 系。前几天跟朋友聊,很少人会从一个陶瓷的媒介去共情所看到的形体, 而是从 一个传统雕塑的眼光去看它。这也是说从铁、石膏,等等的角度去看。这些媒介都 是以我们人的欲望为主去塑造出来的形体。但是陶瓷这个媒介不一样,它需要诉求 者的互相了解的一个耐心过程所素质出来的。就像不一样的陶泥也是影响捏出来的 形体。说到陶瓷是个腔体这个东西,拉坯中都是往上拉,口都是冲上,有个明确的内和外的分界线。但很多时候他家看我陶瓷作品时,他的内和外是共存的,没有一个明确的内和外因为搭的时候也不是完全顺着地形毅力的张力来把控泥的形状而是干湿度和泥本质的需求。说到门和陶瓷的关系。我想到了摇。之前有朋友在窑里试着录声音,但其实这个声音是完全录不到的,因为这个温度太高,机械完全会在窑里融化。连声音都接触 不到的东西,我们只能去一遍一遍的去实验,这个温度和陶瓷的sweet spot。窑这 个东西,窑门内所不可控和不确定性也是它迷人的一点。这也是为什么会有窑神。哈哈哈。

徐丝易 encased knitted ‘ware’Oxygenated 04 07 23 09 00 to 04 15 23 17 00 2023 芝加哥艺术学院展览馆

大概是去年夏天的时候在芝加哥做了第一件很大的陶瓷作品,差不多和我一样高。当时的感受是泥这个东西,从一个可素变成一个坚固而脆弱的东西,中间材料的变化过程和我对这个作品的保护和塑形力的逐渐减弱,就像看着一个孩子长大。因为我搬这个东西需要四个人一起跟我去搬,所以当时觉得真的好弱小,作为人。作为一个作品,我的作品都没有完全办法自己去看管,所以我当时也是觉得后面这些力量大家都能看到的,或者意识到的,因为觉得我们真的挺微小。

徐丝易 高正野

Roy:我觉得陶瓷和建筑和空间之间的关系,是很大的相似之处。比如说让我想到沃尔夫林,德国的艺术史家写过一篇东西,是关于建筑。他就说人在看建筑的时候,是会把自己,人体投影到建筑上的,你看一个柱子,看一个古希腊的柱子,它的重量,它的平衡,它的形,你会有共感的。我觉得陶瓷也是,它的形,首先有物理上的限制,和物理上的重量,它的平衡,它的形。建筑和陶瓷同样是有实用的作用,生活上的作用,同时它有美学,而且它也有这种层次,两方都有层次,一个壶,它是一个装东西的东西,你进入一个建筑,看到一些器具,里面也许藏着什么东西,它也是一个隐私,一个层。我觉得从建筑的角度看陶瓷,或者从陶瓷的角度看建筑是很有意思的。

李佳:李怒作为雕塑家能不能也来谈一谈你的想法。我提到这个话题,也是因为昨天也参加了一场跟雕塑相关的论坛,是和隋建国老师他们去谈。但我觉得他们这些雕塑艺术家给我的一点启发很有趣,我发现虽然说陶瓷可能也算广义的雕塑,但是或许因为它独特的工艺,它是空心的,或者说它是一个腔体,让我们描述它的很多用词和一些基本视角,会跟雕塑家们的描述很不一样。因为像隋老师他们平时都是和铸铁或者是实心的东西打交道,所以他们会特别强调造物的那种感觉。他们会有一个比喻,说雕塑家是一个造物者,给一个没有生命的东西赋予灵魂。但我觉得今天听徐丝易讲做陶瓷,感觉还是很不一样的,虽然都是雕塑,但陶瓷不是在给无生命的东西赋予生命,而是让本来就存在的东西和“空”发生关系。所以我想请问像李怒这样的雕塑家,会有跟我一样的感觉吗?你会怎么看空和实之间的这种关系。

李怒:这一点确实不太一样。刚才你讲到了陶瓷和雕塑的区别,如果说陶瓷是让空的东西本来就存在,雕塑是要把实的东西掏空,是一个不断去掉的过程。刚刚大家说到了一个空,不是说四方围合中间没物的东西就是空,里面充满了空气我觉得也是某种实。空与实是相对的,哪怕一个实在的瓷片依然有空,因为里面有许多细孔。所以说这不存在一个绝对概念。传统的铸造工艺,它就是一个空心的概念,跟陶瓷是一样的,如果是实心的话,会炸、会裂。实心的,比如石雕,因为石头本身是实心的东西,而在造型过程去掉的那部分实,恰恰就是要留下的空,正是这个留下的空才填补了造型的实。空和实之间有一部分是基于工艺,有一部分是基于对它的理解。关于赋予生命的东西,这是一个非常感性的说法。艺术家看一个东西往往是具备生命的,对生命的判定不是在科学层面的,而是我们理解它的一种方式,给到的是一种带有启发性的感性的引导。

徐丝易:我觉得这也是我们和材料的问题,比如说木头、陶、和铁、石膏,材料本质的区别也改变我们赋予它概念上的满足和呈现。好比如这个空间里放东西,和不放东西的一个区别。可能我们在这个空间里放了东西,这个空间跟观众的关系是10%,或20%。但他中的不确定性就像陶瓷是70% 或80%。比如说雕塑,如果你用铁或者其他石膏的话,这个媒介本身传达的信息可 能也是10%。

李佳:不知道我的理解对不对,但是陶瓷确实牵扯到偶然性的问题。我记得一个很有名的日本电影叫《雨月物语》,里面讲到每烧一个陶瓷,这一窑跟那一窑都会不一样,有时候只能听天命,如果烧到颜色很好就对了,烧不好只能去认命,因为这个东西不可控。我不知道是不是铸铁,或者是像一些木头、木雕,它的可控性会更强,偶然性的成份会更弱。

徐丝易:这也都差不多,比如说铸铁,你可以把铸铁的,因为它都是一根一根的,可以有一个不连,那个铁就流不下去了。但是我觉得还是可以在人工的技术控制范围内,陶瓷也差不多,技术好也可以控制得很好。

李怒:刚刚李佳说到关于陶瓷它有这种变化性,它会有坍塌、变形这样的几率,这种不可控相对于雕塑中的铸铁、铸铜等铸造,以模具作为控制手段,陶瓷会有更大的变数,尽管铸造也存在一定程度的变形。但是正是因为这种变化它才更加难得、更加动人,因为是意外,有老天爷的意思在里面。

昨天我们还说关于窑变一些裂纹,这个东西就是一些从错误里面发现的,给到人的一种灵感,这个东西其实是特别美的,特别生动的,可能在一开始是一种失控之间的烦燥,但艺术家会从这里面获得某种灵感,这恰恰是它生命力的一种表现。

徐丝易:是的,2021年放在海边拍摄的那一件陶瓷作品,’Reduction’是跟在 旧货店淘到的器皿和湿泥一起烧的。因为两个泥不一样的干湿度导致在高温下zs不 一样的收缩率,在窑里自然产生出一些撕裂的裂痕。是一个完美和不完美,正确和 不正确之间的一个探讨,之前公窑也是,你会烧一百个,一千个碗,里面掏出一两 个完全完美的碗。这也在一个传统意义上然我们对陶瓷有个美与丑的’区分’。这 种材料的不可控性所造成的材料的一种确定性。

李佳:你会把你的陶瓷作品都放在什么地方展出呢?因为我看到照片很多在海边一个自然环境里,但如果在这样一个白盒子里面,你会怎么构想它的关系呢?这样还对吗?

李佳 徐丝易

徐丝易:我觉得它是可以的,因为我觉得它有点像刚刚说到模具什么的,陶瓷有点像一个我的一个负面,我是正面,它跟这个空间去呼应,也是在空间的范围内去跟它呼应。我觉得哪都可以,包括当时放在外面,外面这个环境你是完全不可以自己去把控的。但我觉得当时很有意思的一点,当时和我朋友我们开车去一个海边去拍塔,就有一些人他们在遛狗,这种形体动物就会很被吸引,当时那个狗就在那尿尿,它觉得这是我的。还有小孩也很喜欢这种形体,他会在那玩。包括刚刚讲的陶瓷和建筑,我们对一个形体上的吸引,还有空间的一种保护,或者安全感,在一个开放的空间里。不分内和外而是自我的舒适点。

李佳:所以在做陶瓷雕塑的时候,你并没有设想说它应该在什么地方出现,而是这个形体完成之后,放在任何一个地方它都会有一种对话关系的产生。

我也想问另外一个艺术家,李怒你的很多作品也很大,从它的坚固度和耐久度上,我是觉得既可以放在屋里,也可以放在外面。所以你在做的时候会怎么考量它的地点?比如哪些东西是你做之前就想好它一定放在外面,放在里面就不对了,或者有没有它就应该放在里面,放外面就不对了这样的状况,还是它们都可以互换的?

李怒:我做了很多刚刚说的那种所谓的坚固的东西,但是也做了很多易碎的东西,比如说像灰的、像蜡的这种材料的东西也是属于易毁的东西。当然你做一个作品会有一个契机,这个契机可能是一个展览的契机,可能是一个想法、一个冲动为契机,在那个点上一定有适合它的所在地。但是作品跟人一样,我们每个人出身并不是一个要界定我在哪个岗位,哪个空间,哪个地域去生活,它是一个活的东西,可能在不同的地方都会出现出自己意想不到的这么一个景观出来,在运动的过程中它会不停的叠加和产生一种新的意象出来,这个是有意思的。比如说外面包豪斯广场上的“大碗”,在广场上是一种感觉,如果放在室内是另外一种感觉,我们今天在这里说话是一种感觉,如果在外面说话又是另外一种感觉,同样的人在不同的场域有完全不同的感受,这个东西我觉得是很有魅力的。

李怒 《隐喻的象征物》 2023 798包豪斯广场上

Roy:这个也跟刚才提到人的觉悟有关系,首先这个门,说到门的话,如果它是关的,但是你不知道是锁着还是没有锁着,这个就要提到人有没有这个觉悟,一定要进去,或者不一定要进去。当然在外面,在里面也一样,碰上的人,或者人碰上这个作品,他是什么状态,在做什么,跟什么人在一起等等这些。还是要回到情况。

徐丝易:就像马丁·海德格尔说的存在与时间里的关系。

李佳:刚才我们也说到,展览的时间一般都是比如说10点到6点,我们会觉得,这个时间段有展览,其他时间段里这个展览就没有的。但是你们的展览恰恰没有开的时间,也没有闭的时间,这个时间完全没有被任何的打断和切分,所以它就变成一个在晚上或者在任何时候都可以看的展览。或者也可以说它就完全不是一个展览,而是像生活一样,是连续的。这个也是让我特别感兴趣的一点,就是艺术家去睡觉了,但是他/她留下的这个东西还是能够每分每秒都在有可能和其他人产生关系。

Roy:甚至我们现在这种直播也是,直播多久,可不可以生活直播出去等等,也是公共时间,公共和私人模糊了,成了一种日常,每日每夜的都要把自己周围的生活直播出去让人看到。

我觉得这个作品空间,正空间、负空间,当然这个是当代艺术上的延长线,因为很早就有人说要,毕加索它的cubism,就是负空间的革命,它把负空间或者空间错位了。当然到后面极少主义也是让人意识到,注意这个空间,透明的这个盒子里面的空间和你和它的关系,你在走动的时候它的角度的变化等等,也是对空间的一个注意。

当然,也不是说没有创新的余地,重要的都在细节里面,细节的变化不同的意义,不同的空间,不同的体验,都在这个里边。所以艺术家怎么去找到这些东西。

李佳:我又想起一点,其实当这个门被拆下来之后,屋子里面又没有所谓的艺术家作品,那这时候其实每个人都变成了作品。因为没有指定一个观看对象,虽然刚才说这个机器会变得很显眼,很突出,但是丝易也没有贴一个标签让我们来看它,或者来强调它,感觉这里面所有的东西你要愿意看都可以看,或者尝试把它想象成作品。也许我们今天在这这个对谈也是作品,或者在这边坐的观众都算是一部分,所以可以界定成发生了很多东西的过程,这个特别好玩。

Roy:而且有想象的余地,因为没有文字指定这个就是作品的意义,没有那种权威性的东西以后,你就可以自由的想象它。

徐丝易:确实我觉得包括说到指定性,还有刚刚提到的安全感、腔体这些东西,很多人进来还是第一个想法去找作品在哪里,但其实就像你刚刚说的,它其实是人与人之间,还有我们和空间的意识,也是我们对我们自己的定位的意识,我们是在哪里?我们自己的自我认知有多少?我们想要去感知到多少。

李佳:所以包括你用坐标当一个展览的标题,其实那个坐标蛮有趣的,一方面是这个地点,另外一方面也是暗示我们的身体在那个坐标上,我们界定这个空间,包括在这个空间游走的方式,其实是以我们自己的坐标为中心的。但是只要坐标系变化了,其实你会发现看起来的东西也会变得很不一样。其实现在就跟我第一次来看这个展览的时候感觉挺不一样,当时我只是想到它是一个打破公共和私人,或者白天跟黑夜的关系的尝试。但是刚才聊的时候忽然想到,其实我自己也变成一个作品,只要我想到这一点,我就已经变成一个作品。但是如果我还是抱着以前的观念,没有把自己完全敞开的话,可能也意会不到这一点。这一点可能是做观念艺术一个比较好玩的地方。这有点像李怒的那颗糖,我其实不是觉得李怒的糖给我一个情感上的高潮,我觉得很像说你完成了这趟艺术之旅之后,你会有那个欣慰感觉,其实就很像吃一颗糖的感觉,那个甜头还是蛮有意思的。

徐丝易:刚刚说到坐标,我们像坐标或者一个平面图里的点一样,但是比如说上面有个糖,或者引诱人大家上去的, 不要上楼这个说法,我觉得大家其实都很像一个分子,或一 个细菌一样的。我不知道你们有没有看网上最近有很多从上 面看大家在海里游泳,真的很像一堆小细菌在旁边跑来跑 去。刚刚说细菌,我们和作品的关系就像黏液黏菌和麥片一 样(看图)。李努老师的不要上楼那个糖变成了一个麦片, 这次我没了作品,没有了麦片 我们就变成只能用我们的独特 意识去思考和行走的小细菌。因为这整个空间,蔡锦空间就 像一个糖一样,它的每次开幕都吸引我们来,大家都围绕这 个点,如果这次展览从Birds Eye View 看“北纬39.984036度,东经116.496563度”,我们每个人可能都是分散的点没有一个聚集点。这也是我想大家可以自己意识到,观察和寻找着空 间的细节。去打开我们和这个空间的关系 和他可以带给我们 的意外。就像我刚才说的猪的那个书一样,我们要意识到我们自己的创造性的可能。

李怒:大家跟我一样,对于丝易不是特别了解,这次是第一次看她作品的呈现。2019年在米诺那里做过一个行为的现场,和这次是两种感觉,我之前跟她聊过,之前那次是一个特别不同的行为现场,而且给人的感官刺激是强大的。而这次是特别藏起来的,特别低调的东西,但是又特别有力,从这里面可以看出她个人的一种变化,一种成长。从2019年那次的行为,我要给你一个很炸的感觉,到这次特别含蓄的感觉,是能看出她的变化。还有中间我又看到一些陶瓷的作品,所以我还挺想知道你的心理上的变化,是跟年龄、跟你的经历有直接的关系吗?还是一种比较随机的产生?

徐丝易 《你我她他》 2019 M的房间个人项目

徐丝易:我觉得是一种比较随即的产生,可能跟时间和空间都有关系。但是变化确实是有,包括之前在探讨的问题就有一点变化,在空间那个行为 ,我做了一个糖包一样的形状也是整体摆在一个空间。但是当时可能更多的是想,那段时间更多的探讨我们对时间的不可控性,所以当时也有做跟很多不可控的媒介有关系,包括很多液体或者蜡之类的东西。包括当时在展厅里有一个视频,也是关于爱,但是不是完全的,爱有个作品,我是放了一个麦当劳的冰筒在那,我一直拿喷漆喷它,喷漆像我们的欲望,我们想维持,但是这个时间我们是没有办法停止的,会变化。当时也是觉得这个时间,因为当时19岁,青春期一点的时候。但是这个时间的变化,还有你跟周围人的一个关系的变化,可能当时是比较明显的。因为时间还有所有的不可控的这些东西。所以当时在那个空间的作品,那个题目叫《你我她他》,“她”在“他”前面。那件作品在那个包剪下“你我她他”这四个字,在地上写“我我我”,也是想讲人与人之间的关系变化,我是不固定的,我们在每一个人眼里都是不一样的。

李怒:都是转换的。

徐丝易:对。刚刚说到,我们对一个作品赋予它意识,就像黏液黏菌,我们要找一个connection,但是每个人都是不一样的,我们把这个空间当成一个生活,我们自己找它,有点像认识一个新的人,你跟他没有具体的认知,你对他是未知的。但在这种未知的有点可怕的一种心理和距离感之间再去突破它。

Roy:我觉得自我的变化和拆这个动作或这个概念很有关,就像古希腊哲学谈到the ship of theseus,一个船每到一个港口会去拆它,去修它,装上新的部件。等过几年之后船所有的部件全部翻新了还是同一个船吗?这个在哲学里面经常用到自我的变化,不管物理上的你的细胞,新陈代谢,还是自我,都是持续被拆,持续被填装的状态,一个过程。就跟门这个空间的变化,什么部分被拆了,什么东西装进来,这个机器被装进来,皮肤换新了,刷上白漆等等,都是空间的自我的变化。

当然还有拆这个地点,可能也有点意思,在798,在北京是不是印上一个拆字,空间就没了,很有意思,可以思考。

李佳:其实这个空间我觉得还挺特殊的,虽然被用作一个艺术空间,但是好像蔡老师还在这工作,后面是一个影棚,它其实是挺复合的存在。有的时候我们会给它赋予一个意义,让它变成一个空间。所以本身它是挺暧昧的一个形态,但是因为我们的行动,我们在这做了一件什么样的事情,才变成有它的功能,有它的名字。比如说之前肯定不叫蔡锦空间,刚才李怒讲这个机器是往下连的,我在想甚至以前的楼不是这个样子的,是完全连通的厂房。可能今天慢慢变成有居住或者出租功能,才会隔成一个一个隔间。今天我们可能又变成一个替代型的空间,所以这里面是有很多这种不停的替换。

李怒:又回到空间还是不是同一空间的疑问。

李佳:包括今天的798艺术区,它真的是艺术区吗?所有东西都在变,它的名字在什么时候,在哪一刻还能维持它,边界又在哪?可能真的到了一定的程度,也许那个名字会变得脱落或者怎么办,很有意思。

其实我不知道还有没有其他的问题,因为我们好像也感觉聊的方方面面也差不多。可以提问了。

提问:我觉得丝易这个作品跟李怒的作品,一个是做雕塑,首先我感觉他俩态度上都是有点叛逆的,但是态度之后他们又好像有雕塑家这种,在一个技术上雕琢这么一个过程。李怒首先把空间封闭,完全封闭空间,又在楼梯上做加法,徐丝易感觉完全把门打开了,把空间开放了,又在做减法,从创作者的角度来说,可能也有观念,但是还有一个做雕塑的技术手法,我感觉。你们俩正好对着,李怒完全封闭了,在楼梯做加法,你完全打开了,在空间里做减法。如果仅打开或者仅关闭,其实这个东西大家看不觉得是个作品,但是如果你再加一下,属性就像作品了。我当时看着会有这种感觉,所以来之前就把你们俩的在蔡锦空间的项目对比了一下,我觉得还挺有意思的。可能是不是跟做雕塑的艺术家这个度会有关系?我从一个创作的角度来感觉的。还之是你没有想过要做减法,还是我自己觉得做减法了,我也不知道。

徐丝易:减法加法都在做,减法就是一个拆门的动作,加法是我们意识上的加法。刚刚说到这个空间打开,我觉得它是一个加法,我是说把这个空间内部的一些细节放大了,包括前一天,昨天我来,我还挺想录空间里的声音,那个声音感觉被放大了,生活的一个声音,电风扇也开着,外面有些鸟什么的这种安静中的一种安慰感。但我觉得对于空间这个感兴趣的点,可能跟雕塑也有很大的关系,你布展一个雕塑,你雕塑放在室内会怎么样,布展的时候会想人看这个雕塑的时候会从哪入展厅等等细节,你会想到人在空间里走动的过程时,和你的作品和整个展厅内部的呼应。所以我这个空间就像是室外雕塑,这栋楼的内部腔体,像我的陶瓷一样。有很多朋友看我陶瓷后都和我说他们好想钻进去,想象自己住进去。本身对内部空间的吸引是一点,包括所有的灯光,这些都是我们无意识中会影响我们的。在一个布展的范围里去讲,影响我们看这个作品的一个敢想。所以我觉得这个可能是一部分,为么我对空间比较感兴趣。包括我觉得我们在生活中,因为听到很多人觉得他们和艺术有很大的距离感,会觉得我没有学艺术,做不了艺术。但实际上它不是技术上的东西,而是意识和细节上的放大。就比如摆放桌子,这是我们大家都会多多少少共鸣的动作,为什么这把水摆在中间,它有一个逻辑性,水摆在中间我们四个人都可以拿到它。又比如回家,小时候上课,桌子设这块可以放笔的,你放笔,我把笔放这,书本放这边,无意识中在布展你的桌面。所以我觉得这点还挺有意思的。

Untitled 2022 75 x 65 x 28 inches

Untitled 2022 75 x 65 x 28 inches

提问:对艺术家来说,对搞艺术的人来说,有时候会注意一些规律之外的,因为规律确实有方法论在里面,规律之外的东西确实有个人化的东西,个人化的东西就是特点。包括我看你的雕塑,发现陶瓷,很多一个相对软的陶瓷,很脆弱的东西,会有家属的架或者金属线耷拉下来,而且这又不是一直在,有的有,有的没有。所以我会被这些规律之外的东西吸引,我觉得这个可能是更个人化的东西。有些个人化的东西你也不知道,因为如果完全都在规律之内就是模式化的东西。你有这些规律之外的东西,是不是会有一些个人化。

我为什么注意到你怎么处理这些空间呢,我觉得观念其实是更大众化的东西,大家更能表达你表达的东西,我来注意一些细节,会想看到你个人处理的东西。李怒放那个糖挺有意思,我还说怒哥给大家赏块糖吃。所以我来会注意有没有观念之外的,很个人特点的东西。可以说说你的陶瓷铁的架子,线有没有什么标准?

徐丝易:我想去打破人跟陶瓷这个媒介的一些距离感。铁块连着一更很细的纺织线,下面放着我的陶瓷。线连着铁,可能随时会断,这个陶瓷随时也会被扎坏,我想打破空间感和距离感同时去放大它中间的微妙。

提问:感觉偏临界的状态,不是说太框死的。

徐丝易:对。

提问:还是有些不一样的,会吸引人注意的。

徐丝易:对,还是想让大家感受到一些视觉意外的,而不是完全去看一个,就欣赏它的一个形体。

提问:是跟自己的经验有关系吗?

徐丝易:生活中有很多不确定性,我觉得所有人在每一天不是完全自己可以把控,或者控制的,但我们同时又很想去可以有控制的一个能力。我突然想到那个MVP。

提问:我刚才听你说,你对这些很强烈的东西又拴着它,还是比较温柔的态度对待。听你的观念,如果换一个男艺术家,比如说怒哥搞,搞几个大框框住了,另一种对抗,但是你把它垂下来自己编织的,还是有一些女性化温柔的态度,是不是会有一些纯感受,还是觉得它会有一些其他之外的什么东西。

徐丝易:这只是媒介上的一个差异并和女性和男性没有太大关系。

李佳:我昨天一个发现,也是昨天跟隋老师对谈,他们谈到一个雕塑要转着圈看,我突然想到我们看一个画,最小也会有视点的移动,假设你的身体不动,就坐在这或者站在这,你的眼睛这样看。但雕塑意味着你其实身体还是要动的,你不转一圈把这个雕塑转完,你的身体不围着它转的话,你其实没有办法看清楚这个雕塑是什么。所以好像对于绘画来说,其实只调动了一个感官就是视觉。其实也是今天当代社会里面被强调的感官,但雕塑其实就是你的全部,你得动起来,这边走,那边走。但这个身体的很多,比如说触觉跟触觉的感觉,有点像被压抑的感觉。所以我也想说为什么雕塑家会对空间感兴趣,那个东西在里面,更起作用的是那个场域和身体直接的关系,而不是你的触觉,以你为中心和以他为中心的感觉,这点蛮有趣的。雕塑假设你要移动起来,你不可能再当一个中心了,你在动的时候会感觉到身体的存在,而不是我是世界的中心,我的眼睛帮我定义我的位置,这点让我觉得蛮有趣的。

提问:只看图片的话,容易按照图片解读,其实雕塑应该来现场看。

提问:他刚才说的我想起来,昨天正好看见说历史上最长的行为雕塑艺术,说是苏联人在南极一个很重要的点在那放了一个列宁像,列宁像朝向莫斯科的。几十年之后美国人去了,把它朝向华盛顿,十年之后苏联已经不存在了,但是俄罗斯人又把它调回向着莫斯科了。我觉得历史上最长的行为雕塑艺术。他说的我就想起这个,有可能这两个有这种联系的,能够发生这种前后有一些相近性,有一些相似的地方,他们有可能有一些联系。

提问:它是完全相反的艺术。

李怒:对,为什么做雕塑喜欢用一些所谓永恒的材料,铜、铁、石头这些来做,可能雕塑的命运从一产生开始就意味着被摧毁,所以想用这种方式获得心理上的平衡。

刚刚说的关于一个方位朝向的变化,可能背后是一种意识形态的变化,在这里面折射出了这个东西。它比较好玩就是在这个东西,雕塑,像人物像这种,它已经被符号化或者被神化,这个雕塑已经不是雕塑本身了,可能转化成一种更宏大的有生命力的,或者象征性的指向。

提问:刚才李怒说的有几点,今天进门我也想到,路不拾遗,夜不闭户,你说的没门,我觉得没门没辙都可以发展。

李怒:因为这都是老百姓的一个语言,是从生活中来的。关于路不拾遗,我们小的时候都觉得这是一种思想品德,或者一种社会治安很好的反射,其实像路不拾遗这样的东西,在一开始是基于一种威慑力,这种威慑力来源于它带有的宗教色彩。原来很多东西它有一种关于迷信的说法,比如说我们把什么东西扔在路上,衣物啥的,被谁捡走就是那种不好的东西被带走了,所以路不拾遗有一种迷信的威慑力在里边,这都是老百姓的口口相传。

Roy:这个空间房间的朝向是什么?那边是北,这边是南?

李怒:这边应该是西吧?

Roy:因为这又说到建筑,中国古代都说君王要朝南,所以建筑物都是东西南北要正的,现在也说风水什么的。所以也可以从朝向,是不是走进来以后,这个是朝南,门是从里往外看的时候是什么朝向。我不知道哪边是。

李怒:南北朝向的房子。我们原来讲的风水、南北朝向跟人的身体结构是吻合的,它里面是我们古人的经验和智慧。

李佳:也不一定,东亚人讲这个朝向,其他人不太敏感这个东西。

李怒:所以我们文明五千年比较悠久。

李佳:直播的观众们有什么要问的吗?

徐丝易:大家有什么问题打在屏幕上。

提问:我上次大概2019年,我脑子里隐约记得好像当时有个雕塑作品在central park,我忘了,可能拍摄或者怎么样。刚刚主持人也提到他有部分作品在户外的环境中拍摄的,我就很好奇,你跟大自然之间链接起来的故事,或者你做这个作品本身一开始的预设就是在户外的环境中呈现的,或者有没有包含自己的生态观念呢?你跟自然之间的故事,因而你把这个作为一个呈现地点或者展览的地方,因为大部分现在的青年艺术家依然会选择正常的白立方空间。我觉得能够选择户外是一个很有意思的,我很好奇你跟自然链接起来的故事。

徐丝易:其实我们人体跟户外这个关系还是挺密切和神奇的,之前有一个朋友他搞声音的,他说他当时做了一个作品,里面有水。而很多会探测术的人感应到了他的这个展。他们手里会拿一个铁的棍子,身体会引导他们找到水源,他们对水源和方向有很密切的感知力。他们很了解自己存在的定位和外界的一个关系,我觉得这点很神奇,身体和他自然内的感知力,可能是我们很多长大在城市里感知不到的。 说到,上次把陶瓷的作品放在外面。当时很想要看到它在沙滩上和水的一个很静的状态下,它在那块待着。 陶瓷本身这个媒介,这个媒介本身是地里面挖出来的,是土,窑又是气和电的结合,还有火,还有水,你做这个,你塑形什么的,包括建筑也是一开始从地面的这些东西来搭置而成的。所以我觉得这个和大自然有很大的呼应性,我也是想通过作品放大本身土地的美和诚实。所以很多作品没有去上这个釉,也是想让陶本身放大。我一般用的泥是自己混的,根据自己调出来的化学的跟窑的火的度去调雕塑本身的颜色,这个泥本身的美和质感,而不是去用很厚的把它覆盖住。像茶道里面的陶,很多人说养茶,养茶壶,时间越久越浓厚。我的作品也一样,呼吸和大自然。

‘无名’,2021,55 x 30 厘米

我不知道当时很想要看到它在沙滩上和水的一个很静的状态下,它在那块待着。

提问:这种平静蛮可贵的,我是正常学院派上来的,我们有陶瓷工作室或者车间,学生们可能会把他们的作品依旧搭个小棚拍摄,这样让人感觉它就很像一个单纯的工艺美术,或者没有把它自己跟这个材料融在一起。我觉得这件事情很可惜,虽然用心做了,但是感觉物和人本身是脱离的。在你这个作品上,或者因为你的放置语境,加上你说不上釉之类的,可能在一整套在你的设计或者在你的创作下,这些确实很不一样。因为我记得之前你发过一组朋友圈照片,大概整体是灰粉色调,是你做的陶器之类的,我还问我的陶瓷朋友说这个是什么材质做的,他说做不出来。我当时很想问你,你这么一说我突然被启发到。

徐丝易:之前做过比较大的作品,里面含铁比较多的,很多人看了它会觉得是铜,他会觉得是铁,我觉得很有意思,如果真的觉得是铜,一敲可能会坏了。但是我觉得很有意思,因为我做的形状是受捏的,所以没有办法翻模翻出来。铁的材料需要铸浆,得翻模,所以那个形状很难通过铁那个媒介做出来的,所以当然觉得是铁做出来的也很有意思。为什么我们很多时候看陶瓷还是从一个雕塑的角度去看它,而不是从陶本身的呼应去感受它。谢谢。

Roy:刚才提到模式化,可能跟比如说中国古代青铜器,包括陶瓷,它是有很长的模式化和个性化之间的拉锯历史,比如说以前的青铜图案什么都是有模具的,但是这个模具怎么拼它,不同的组合就是很有个性的,虽然方法也是很模式化的,但是它是有这样一个平衡。

徐丝易:其实我觉得这个很有意思,上面的电路什么就有点像模具一样,都是有一个贴合度,但是里面也是有自己的aesthetic。

Roy:而且是能量的,出气口。

提问:我忽然想起一个事,刚刚你说雕塑和刚才这位朋友讲到说陶瓷很多学生做完了之后就放在孤立的地方,后面是很抽象的白立方就拍照。我突然想到,很当时候我们布展,对于一个布展人会很依赖白立方,我在想白立方不是雕塑天然环境,画是一个框,那个框已经限定了画本身注意力的边界,框之外不是画,框之内是画,这个平面有想象的,它有边界的,所以在白立方比较合适。但是雕塑本身就是一个物,雕塑没有框,很难说在雕塑里面还是外面,或者什么时候开始是这个雕塑,因为它是一个厂,但是这个厂不能界定,看到雕塑那一眼开始就算这个东西,还是摸到它那一刻开始才算存在。所以我想说我们习惯把雕塑摆在虚空的空间,其实我在想雕塑本身就是一个物,就是应该跟各种东西发生关系。虽然说人体不一定出现在雕塑旁边,但人体的感觉和方位也会决定一个雕塑应该在空间里怎么出现。我其实也是跟我自己在说,算是一个启发,一个白色的展台并不是最适合雕塑的地方,雕塑会有一个互换它存在的那么一个场,最合适的。

Roy:当然这个白色,颜色都是有历史的,因为它是很现代的东西,古希腊的雕塑以前都是有颜色的,刷好的。但是挖掘出来以后都掉了,或者那些都是复制的,后来罗马他们做的。但是到了现代,很多雕塑家就觉得雕塑就是白的,不是白的就不行。当然这是文化历史。

李怒:刚才说它的白是空间的白。

Roy:对,是空间。

李佳:我忘了是哪个,一个人类学家名字忘了,他写过一本书,讲康德的色彩思想,他会提到像人种,人种可能会决定色彩的感知和对色彩的等级。他认为受过教育的欧洲人会认为白的黑的这些颜色是一个高贵静穆的标志,但是如果来自未开化的阶层,可能会认为大红大绿,各种各样彩色,会更倾向于这样的色彩。比如说他有他的什么美和什么美,我忘了,依存美和什么,讲素描和色彩的关系。这点我觉得特别有意思,当然可能扯的有点远。

徐丝易:挺有意思,当时说为什么决定把这个空间涂成白色,而不是其他的颜色,包括画廊空间里面也是。

李怒:在削减所谓的空间的干预性,白了以后显得更加虚无的关系。

Roy:这个当然跟空间的作用有关系,因为你要看以前欧洲的话,欧洲现代初期,一般艺术都出现在私人的宫殿,或者王子或者贵族他们的空间,所以你看金色、红色,颜色很多,装饰很多,画摆的都很满,因为那个标志或者暗示着贵族人地位,因为你在它的空间里面。

但是到了后来,画廊、美术馆变成了公共的,不再是私人的空间了,它就不需要那些金银装饰,所以慢慢的变成了这种白立方,只凸显出作品,而不是谁的空间。

李怒:可能画廊的白色是最省钱的做法,要涂任何颜色,想第二次再涂上去无色差就太难了,所以白色是最简单的做法,是吧?它有一定的实用性,有时候人想的太多了,是从实用出发的,但是确实白色无伤大雅,是最安全的。

徐丝易:但是我觉得这个白立方的空间,也是对于把一个空间变成画廊,和它对诗人空间,或者不是展出作品的一个空间的一个等级化,好比你走进这个空间才是在一个该在的位置去看,或者去理解作品,这个空间是代表着时间,我空出这个时间,我在这个空间里面走动,我现在的目的是看这个作品,读这个作品。好比说我们要去咖啡厅买杯咖啡,或者在路边做一杯咖啡,这跟空间和艺术上的问题挺有意思的。包括把作品放在台子上,大家说的有没有想打破的东西,就是等级化的东西,但同时从心理学的角度,如果你是从下往上看一个东西,那个都是就比你高,包括现在的模特平面拍照是从底下拍的,我们看也是从底下拍。当这个作品平面的时候什么样,反而所有的这些很细致,中间的这些东西,这个灰色地带,到终点的过程,是我们为大家去看这个作品,放大这个作品提供的东西。当然我觉得很有意思,如果你里了白立方的东西,如果周边只是白色的,可能大家都有我必须有白背景才能看到你到底给我看啥,但是我们空间和作品,当它在空间里和不在空间里它还是作品吗,跟这个话题也有点关系。

李佳: 如果观众们没有什么问题的话,我们今天就可以聊到这。很感谢大家跟我们一起度过美好的下午,谢谢。

徐丝易:到时候这个展览整个过程,包括海报,整个是一个从倒数的方式去展现这个展览,而不是从一个正面的,从一个海报说的很明确的方法跟大家沟通这个概念,所以到时候也会有一个小的小册子会印出来,到时候会把所有东西集中在里面,大家可以看到。谢谢大家。到时候会印出来,包括海报,当时有很多人他们到了这块,他们再去看海报的时候说我现在理解这个海报是没有门的。所以其实是taking a step backwards,退一步的形态。

李佳:谢谢大家。

开幕现场

致谢任桂春师傅的鑫佳安宜装饰装修队的参与和协助

相关链接:

北纬39.984036度 东经116.496563度|蔡锦空间

徐丝易EDIE SI YI XU | 蔡锦空间8月艺术家介绍

关于蔡锦空间

蔡锦空间位于798艺术园区七星东街包豪斯广场的路口一栋老楼上,是艺术家蔡锦的个人工作室。艺术家的想法将在不定期的时间开放这个空间,旨在小范围内的艺术交流与分享。蔡锦希望在未来的时间里组织一些实验类或学术讨论类的艺术活动以及展示一些有特定语言方式和符合在这个空间气质的艺术家的作品。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享