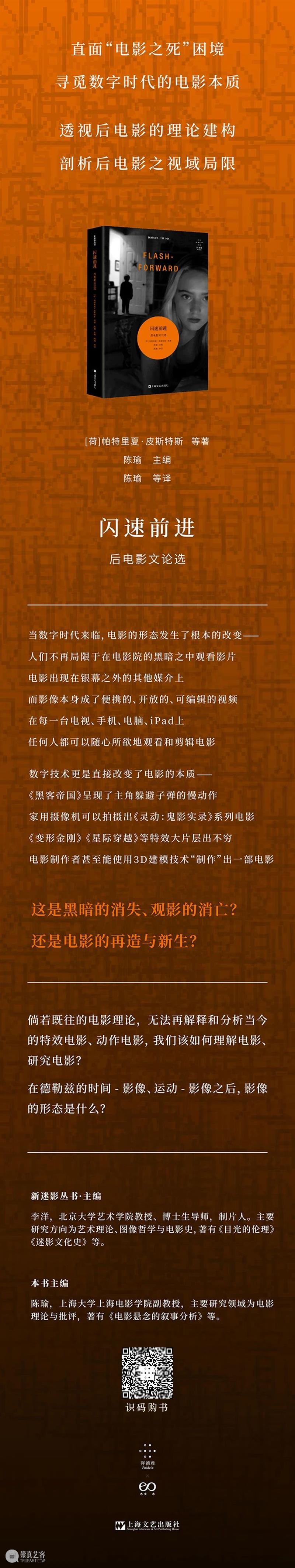

大家好,今天要跟大家分享的是拜德雅图书工作室2023年的第14种新书、“拜德雅·新迷影丛书”(丛书主编:李洋)新品:《闪速前进:后电影文论选》(帕特里夏·皮斯特斯 等著,陈瑜 主编,陈瑜 等译)。

本书现已上架拜德雅微店。欢迎大家点击文末“阅读原文”前往微店购阅。感恩大家的支持。

今天给大家推送《闪速前进:后电影文论选》一书收录的对谈文章《〈灵动:鬼影实录〉与〈灵动:鬼影实录2〉中的后电影性》(特蕾丝·格里沙姆 等文,邬瑞康 译;节选,注释从略)。

《灵动:鬼影实录》与《灵动:鬼影实录2》中的后电影性

(节选)

[……]

特蕾丝·格里沙姆:我的第二个问题和尼古拉斯在他的回答中提到的一些东西有关,那就是《灵动:鬼影实录》和《灵动:鬼影实录2》中的后电影性与真实电视中的后电影性之间的区别。我经常读到和听到的一种对这些电影的批评是,它们非常无聊的原因正是它们很像《宅鬼逐个捉》(Ghost Hunters)等包含了“超自然”的电视节目。这个批评合理吗?为什么呢?

尼古拉斯·罗姆布:从某些方面来讲,我觉得《灵动:鬼影实录》系列电影既反映了关于真实电视的更深层次的焦虑,也映射了在美国社会中真实电视本身是如何反映为数众多的监管的。对于第一个问题,朱莉娅写到了房主和他们为了保障自己的安全而安装的摄像机/监控之间的“脆弱的权力关系”。我认为这是一个梳理影片中正在发生什么的非常有用的方式。尽管很多关于作为一个独立的公民意味着什么的根本观念正在经历深远的转变,但是在这个国家我们并没有很多关于监控和隐私集体化的公共讨论或辩论。电影是一个未被言说的社会焦虑能够以叙事形式得到表达的地方。我想那些关于“二战”后“回归常态”以及黑色电影如何通过非正常的光影操作来描绘这些矛盾的问题就是例子。

真实电视似乎一直都和镜头的真实性有关,而且它经常指出镜头本身将私人欲望转化成公共商品的作用,但是又不对此进行批评。《灵动:鬼影实录》系列电影——就和《女巫布莱尔》一样——甚至更进一步地强调了摄像机的在场,并相当有效地将摄像机变成了恐怖的集合体。这些影片中的魔鬼之所以是不可见的,恰恰是因为根本没有魔鬼。摄像机本身就代表着着魔(possession),也就是说:它们让那些恰巧进入它们视线的人们着魔。真实电视有捕捉人类真实的情感瞬间的功能:恐惧、嫉妒、愤怒、爱。但是其根源是着魔:人类被他者的视线所占据,被摄像机目不转睛的视线所占据。我们在网上和街上干的事情都处于大量监控之下,而且是相当隐秘的监控:我们甚至都不知道自己正在被观察、追踪、记录。从存在的维度来说,这实在是太恐怖了,既然我们似乎无法在公共领域中表达这些忧虑,那么还有什么比恐怖电影更好的方法来将这些影像构成一种叙事形式呢。

史蒂文·沙维罗:我很喜欢朱莉娅所提出的“一种以数字化的形式呈现的戏剧性讽刺:因为摄像机不管‘知道’的还是‘看到’的都比角色们要多”,以及尼古拉斯所说的“摄像机本身就代表着着魔,也就是说:它们让那些恰巧进入它们视线的人们着魔”。两部《灵动:鬼影实录》都运用了传统恐怖电影的手法,即邪恶力量只能在你某种程度上邀请了它们之后才能显现自己,而且当你质疑它们并试图找出它们到底想要什么的时候,这种行为只会助长并强化它们。想必那个“想要”附身凯蒂(Katie)并在两部影片的结尾处都成功附身的魔鬼本体不管怎样都会紧随她,但为了观察它的行动而安装的科技设备似乎强化了它。在这两部电影中,都是丈夫或者男朋友安装了这些监控设备,想要借此证明危险并不存在。这是类似的恐怖电影中常见的处于主导地位的男性权威角色的一种变体:一个见识狭隘的理性主义者,而且不相信超自然,他们对这些女性“非理性”恐惧的蔑视只会加剧灾难的降临。科技理性颇为讽刺地导致并助长了它本应该预防的非理性力量;一个拥有最大化的可视性的设备为无形、不可视、完全看不见的东西提供了可能性。魔鬼之力只能通过它的效果被看见(碰撞家具,关上门,点火,把人从楼梯上面拽下来,等等);为了发挥全部的力量,它需要将自己具现化在一个女人的身体(凯蒂)当中。

我不禁想起了吉尔·德勒兹关于力量和形式的观点。在他分析弗朗西斯·培根(Francis Bacon)的书里,德勒兹写道,艺术“不是一种重现形式或者创新形式的东西,而是一种俘获力……绘画的任务就是试着将可视化力量赋予那些本来看不见的东西。同样,音乐尝试着将声音的力量赋予那些本来没有声音的东西”。每一种感觉都产自力量(force),德勒兹说,但是这些力量本身并不能被感知到。

德勒兹所论述的是被他称为“潜在”(virtual)的东西;尽管有所倒置,但我认为他的观点对恐怖类型也非常适用。恶魔、魔鬼的侵犯本身是一种感知不到的力量,它的影响却变得能被感知、认知和意识。用德勒兹的话来说就是,这一力量在致力于让自己“现实化”。邪恶力量来自外部:并非源于别的什么经验主义的地方,而是源于德勒兹所谓的“一个远于任何外部世界甚至任何外部形式的外部”。强行和我们进行紧密接触的正是这个外部。

人们经常认为德勒兹赞扬外部力量的到来;但是我觉得这过于简单化了。在任何情况下,恐怖片在处理这种侵犯性事件的时候都会有一种明显的情感矛盾。来自外部的侵犯创造了害怕和焦虑的感觉。当然,这是一种能追溯到一百年前弗洛伊德的恐惑(uncanny)的东西(实际上,可以再追溯到弗洛伊德之前一百年的德国浪漫主义根源):正是这个中产之家、内部性的所在地,以及我们在一个冷酷无情的世界中所拥有的天堂,成了外部力量展示它自己的地方。

在《灵动:鬼影实录》系列电影中,对被入侵家庭的描绘借鉴了中产阶级的加利福尼亚住宅区,很多美国人在过去的十年里都购买了那里的房子(他们当中的很多人都在后来2008年的金融危机中失去了房子)。这种住宅从本质上来说没有什么特色:就在你努力让它变成了“你的”之后,它看起来还是很普通。我从某处看到,奥伦·佩利用自己的房子作为第一部电影的场景;我对此一点也不觉得惊讶。我应该强调一下,我在此并没有表达任何对市郊生活的鄙夷的厌恶。(我住在城里,离加利福尼亚很远,但是我自己的家非常普通;我所有的家具几乎都来自开市客或者宜家。)但是电影强调了一种普遍流行的内部设计标准:这是一种我们都渴望的生活状态。只有非常穷的人(或者那些最近失去了抵押出去的房子的人)不能享有这种状态,而只有非常有钱的人才能承担得起任何比这种生活状态更有个性的状态。正是在这种普通的平淡中,在我们仅有的私人状态的幻影中,外部力量展现了自己。这种侵犯既是唯一能让我宣称自己独特性的存在,又是某种要将我从所有的舒适和所有的希望中分离出来的威胁。

当然,真正将《灵动:鬼影实录》系列电影和更早的恐怖电影区分开来的不只是家具陈设,而是技术。所有东西都是用手持摄影机的镜头、笔记本电脑自带的摄像头或者监控摄像头拍摄的。此外,这些技术元素本身在电影中就大量存在。结局是一种等级的崩溃。在五十年前的现代主义电影当中(不管是法国新浪潮还是更激进的实验性先锋电影),一个重要的行为就是明确表明我们正在看的是一部电影,而不是现实本身。这也让电影有了自省性,并将我们对其的审视转向了元层次(meta-level)。反过来,《灵动:鬼影实录》系列电影中没有什么“元层次”的东西。运用很多人家里已经拥有的技术表明,这些技术并不是从外面审视着我们,而是将它们自己整个编织进了日常生活当中。不存在什么特殊的自省层级;所有的事情都在同一个平面上发生。这是让这些电影后电影化的一部分。记录下这些神秘活动的技术其本身一点也不神秘。

从这个角度来说,《灵动:鬼影实录》系列电影不仅和1970年代及1980年代的恐怖电影有很大的区别,还和它们公认的前身《女巫布莱尔》(1999)很不一样。这部电影是第一部运用廉价和普遍的摄像机技术的恐怖电影,这些技术在影片当中所处的地位就和它们在电影制作过程当中所处的地位一样核心。但是《女巫布莱尔》在运用碎片化技术和构建壮观场景方面依旧更像传统电影。相反,《灵动:鬼影实录》系列电影强调了极端的连续性而不是碎片化,毕竟,它们的录像应该来自一直运行着的监控镜头,或者非常便宜和易于使用的家用录像机,所以我们一有机会就会删除它们,不会出于什么特别的原因将它们保存下来。同样,被这些计算机记录或者创造出来的侵扰事件,也不像之前的恐怖电影当中经常出现的事件一样壮观,相反,它们更趋于平淡。就像尼古拉斯在他之前对《灵动:鬼影实录2》的分析中写的那样:“骚动的幽灵恰恰是通过对这些家庭(提供各个房间情况的监控摄像头的)画面的单调重复出现的。”

尽管我们一直在论述“监控”录像,但我觉得这个用词可能有点不恰当。和米歇尔·福柯所描绘的传统的监控相反,这里没有任何人在看摄像机的输出画面;甚至没有福柯所谓的不知道是不是有人在看的不确定性。实际上,我们应该说只有笔记本电脑在看它自己拍摄的这些录像。笔记本电脑并不是一个观众,更不是一个监视人员。相反,我们应该说它确确实实什么也不是。这也意味着作为观众正在看这些电影的我们什么也不是。不存在什么身份认同。每一个东西都是极端去个性化了的(这也是万物都变成纯粹的“数据”时发生的事情——这就是电脑所做的事情)。因此,我想发展一下尼古拉斯提出的说法,即在电影当中“人类被他者的视线所占据,被摄像机目不转睛的视线所占据”。在我看来,摄像机的“目不转睛”是一种持续性的行为,这种行为和我们所认为的占有性的凝视(gaze)完全不是一个东西——相反,它是剥夺性的。同样,对于朱莉娅所说的电影当中“监控摄像头的全知全能开始变得和某种控制人的方式相似”,我也要进一步完善。对我来说,摄像机的效果并不是致力于控制,而是要消除任何控制的形式,让它变得无与伦比和不可思议。

简而言之,《灵动:鬼影实录》系列电影无关乎监视(surveillance),而关乎未来主义者吉米斯·卡西奥(Jamais Cascio)所谓的逆向监视(sousveillance):“最近的一个表示‘从下面看’的新词汇——和‘监视’这个表示‘从上往下看’的词相对。”卡西奥描绘了其所谓的“参与性圆形监狱”(participatory Panopticon),后者颠覆了福柯所描绘的模式。这种新的信息搜集形式并不是老大哥的侵犯,而是由“数以百万计的小老弟和小老妹手中的摄像机和记录仪”实现的。卡西奥对这一进程持有某种程度的乌托邦式的希望:它有让信息被每个人自由获得的可能性,而不是被大企业和国家安全组织垄断。并且我不得不说,我非常喜欢卡西奥关于那些像鲍德里亚一样对后现代社会当中的“下流”(obscenity)和隐私与安全的缺失进行强烈指责的人的看法。我经常觉得鲍德里亚是最后的老派欧洲知识分子,他非常害怕美国流行文化的“庸俗”(vulgarity)。然而,我觉得《灵动:鬼影实录》系列电影给了我们一些非常不一样的东西:一种非常适用于逆向监视世界的恐惧感,一个无限“平”(flat;托马斯·弗里德曼[Thomas Friedman]语)的世界,而“扁平的本体论”(flat ontology;曼纽尔·德兰达语)是其最大的特质。

朱莉娅·莱达:我对史蒂文的观点特别感兴趣,他认为没有任何人在那里看,因为笔记本电脑或摄影机正在将主体的生命数字化,并以此将某种或被我们称为现实的东西转化成数据,也就是变成了什么都不是。我也很喜欢他使用的逆向监视这个术语,从某种意义上来说,这个术语与鲍德里亚甚至福柯的术语相比,肯定有一个更加乐观的前提。但是那让我很好奇为什么我确实觉得影像有某种不祥感,仿佛摄像机在扮演一个险恶的观察者或观众。这可能是因为我(太)熟悉传统的恐怖电影摄影方式了,我们可以称之为“跟踪镜头”(stalker-cam)或者“窥淫镜头”(voyeur-cam),在这些镜头当中,我们从一棵树后面或者通过一扇窗户来看角色,这暗示着一个隐藏的或者在远处的秘密观察者,在恐怖电影中这个观察者是有歹意的。从某个特定的、我们无法断定出自哪里的视点看角色是很让人不安的。

或许影片中一个具象化的魔鬼的缺席,也让我更加倾向于认为固定的摄像机镜头(《灵动:鬼影实录》中三脚架上的镜头和《灵动:鬼影实录2》中各个房间里的监控摄像头)有某种不祥的弦外之音。这再次和我们先前对摄像机的评价相吻合,它让我想起常见的将作为避风港的家庭陌生化,并将其变成一个可怕且离奇的地点的恐怖传统。具体而言,监控摄像头在理想的状态下是应该让我们感到更安全的,然而这些持续的录像通过展现凯蒂永远无法亲自看见的东西,即正在睡觉的她本人以及当她睡觉时发生的事情,让我们和角色更加焦虑。不只是摄像机拥有正在睡觉的人的“外部”视角,魔鬼也有——睡觉的人永远无法从外部看她自己,但是魔鬼可以附身于她,然后从她的身体、她的意识内部往外看。

魔鬼的移动性和不可见性、它在这个家里转悠并附身凯蒂身体的能力,回应了金融资本暗含的移动性,它最终导致很多和电影里的这些人很像的夫妻们失去了收回他们所抵押物品的权利——这或许也是一种附身(possessed)?就跟魔鬼要求兑现一份祖先的契约一样,掠夺式住房抵押也允许一个外人夺走相对应的房产和家庭(和影片中的家庭一样普遍且没有什么特征)。特蕾丝提出了“起伏”(undulating)这个词,我觉得它在这里非常合适:金融系统和机构的数字化、移动性和去中心性让我们更难打击或者抵抗它们。当我们看到魔鬼附在凯蒂身上的证据时,发现它是一个淤青的、撕裂式的圆形咬痕——我觉得如果七鳃鳗会咬人的话,七鳃鳗的咬痕估计看起来就是这样的。七鳃鳗是一种海洋生物,通过吸取别的鱼养活自己,就像魔鬼依赖凯蒂的身体来给予自己一个形体,而且,我不必用抵押贷款行业,甚至更加广泛的金融资本来说明这个明显的隐喻。但是如果用吸血鬼来比喻的话,这个隐喻就不会这么有效果;影片将这个魔鬼塑造成一个更加难以捉摸、没有实体但具有人格的邪恶存在。它能够并且会跟随这对姐妹一辈子这一事实,让它变得比鬼魂或者促狭鬼更加可怕,这意味着搬家并不能让她们逃离魔鬼。

[……]

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享