选自|《西泠艺丛》2023年第8期总第104期 |

大连交通大学教师、中国书法家协会会员、大连印社理事。

滚印是在美索不达米亚地区文明的标志性特征之一。狩猎和争斗题材滚印是其中比较重要的类型,不仅数量较多, 而且设计精美,构图丰富,具有浓郁的历史和地域特色。本文依据相关资料,试从分析美索不达米亚地区狩猎和争斗题材滚印入手,对此题材滚印发展的几个主要方面进行对比分析,讨论狩猎和争斗题材滚印的来源和意义,根据主要历史时期的演变,分析归纳狩猎和争斗场景整体布局的特点以及争斗形象类别与细部的变化情况,总结狩猎和争斗场景滚印的发展脉络,以此结合历史与考古资料来研究美索不达米亚地区的历史人文风貌。

【关键词】 美索不达米亚 狩猎 争斗 滚印

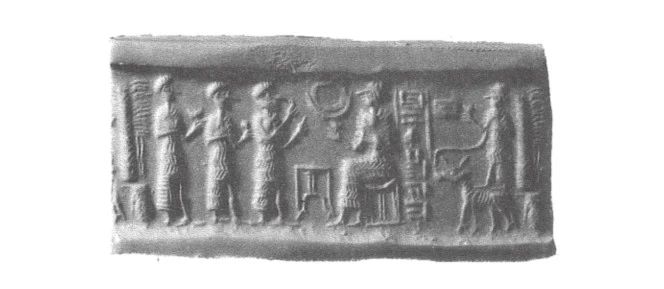

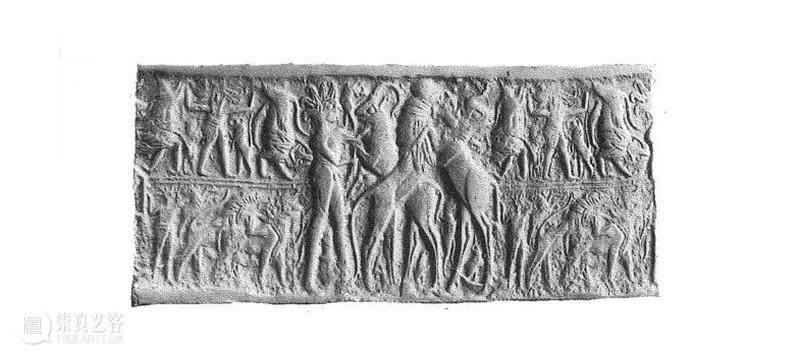

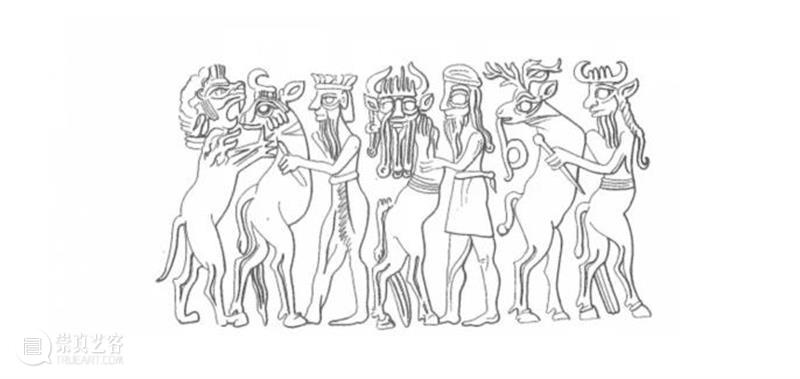

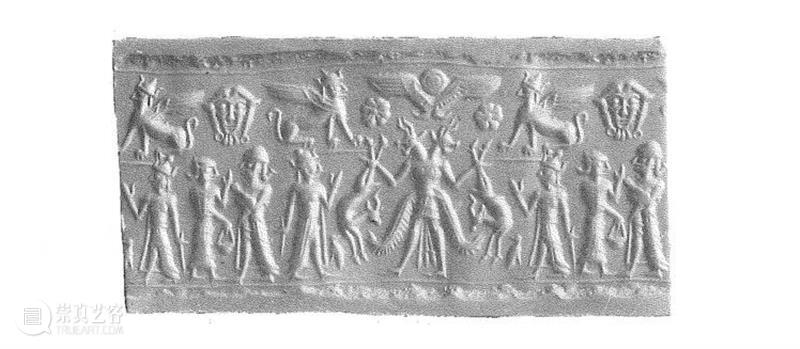

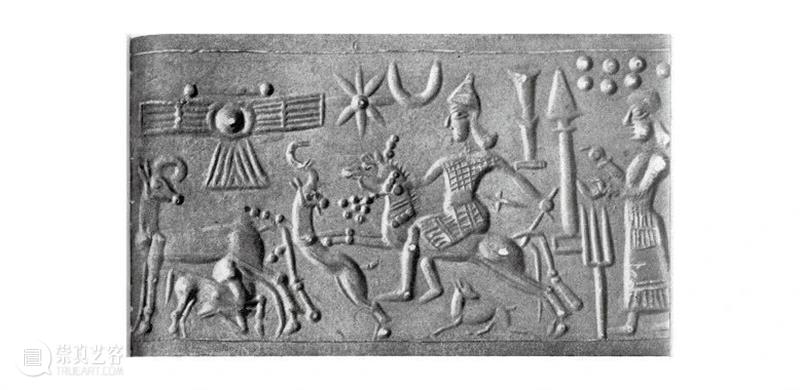

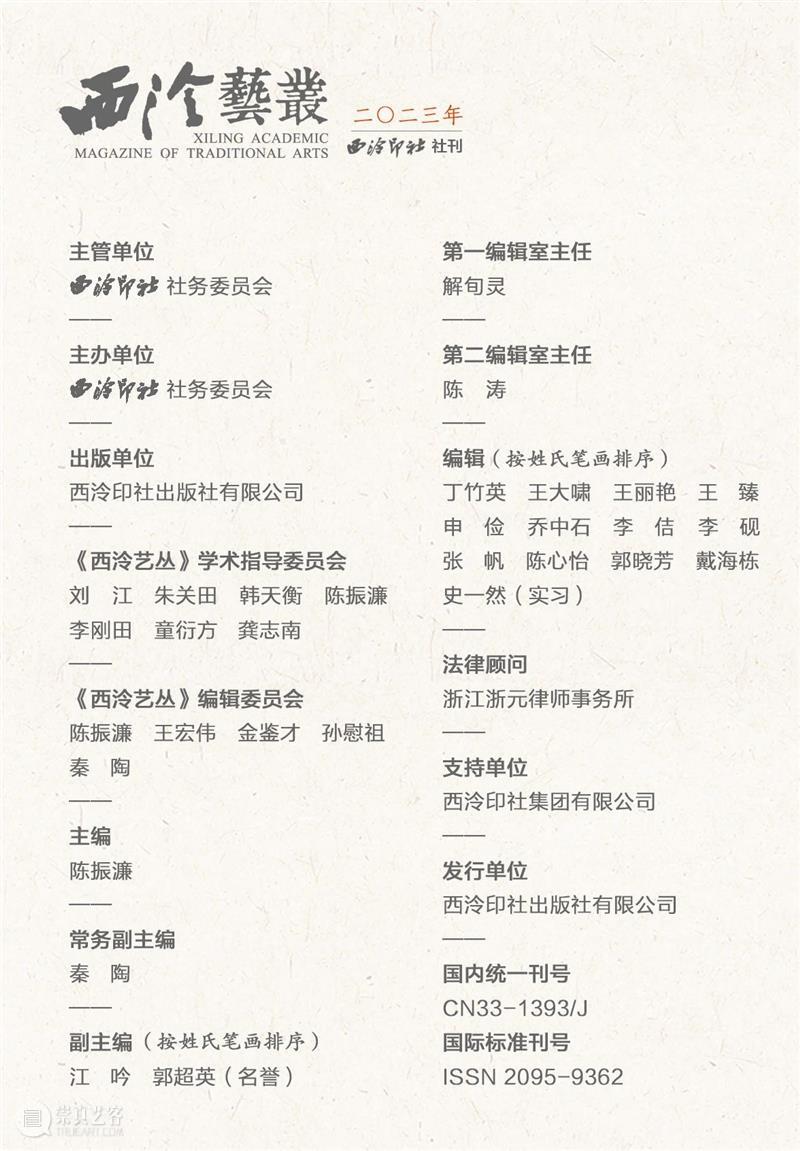

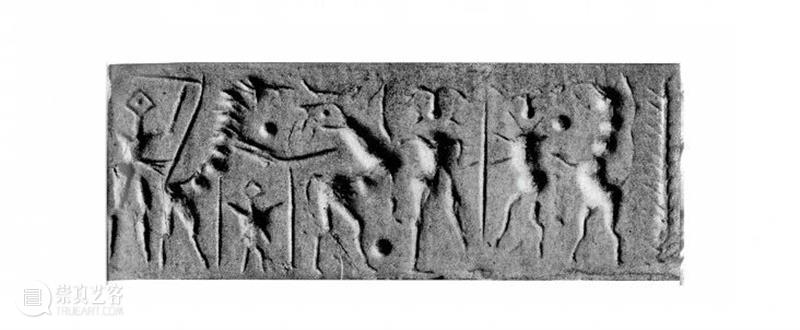

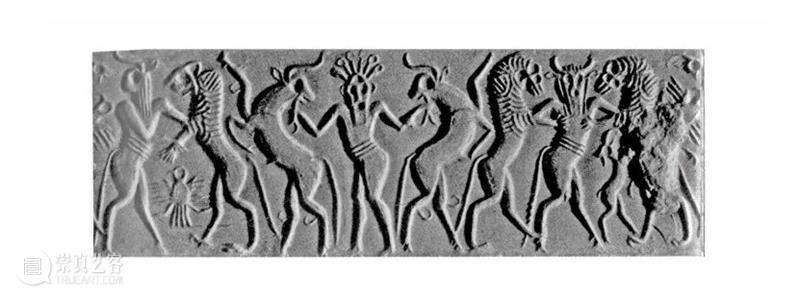

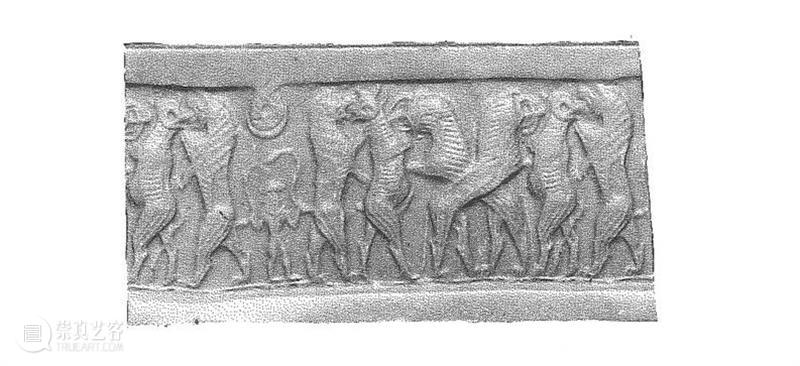

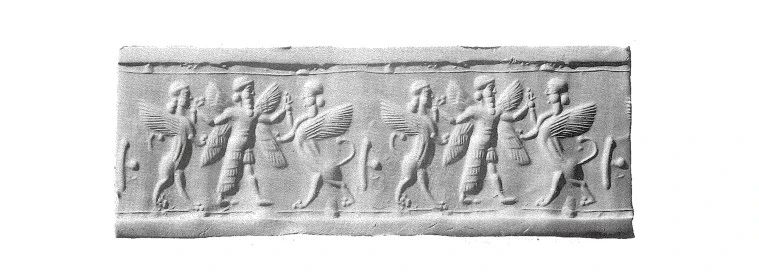

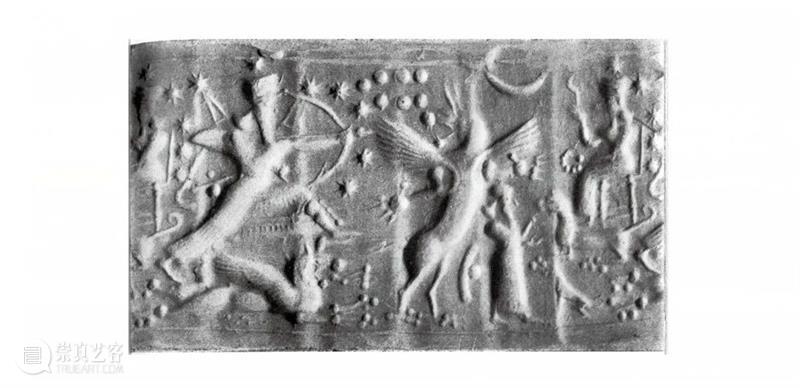

美索不达米亚地区滚印中丰富的内容和主题向我们揭示出他们日常生活的方方面面,尤其是衣业生活、吃穿、音乐、舞蹈、交通和宗教精神生活等。滚印上的图画包括耕种题材、狩猎场景、人与狮争斗的场景、各种奇特动物的形象、盛宴与享乐题材、觐见题材以及国王与朝臣的肖像。通过滚印,我们看到了美索不达米亚人从事农业生产的场景;看到了在滚印图案中流行的动物、植物类、鱼类甚至昆虫,包括已经灭绝了的一些动物以及他们对神灵的崇拜,尤其是对太阳神沙马什(Shamash)、月神辛(Sin)以及情爱女神、生育女神和战争女神伊什塔尔(伊南娜) (Ishtar)的崇拜等;我们还看到了美索不达米亚人在设计方面的成就和思想,诸如圆顶房屋设计、合成弓设计和琵琶等乐器设计等。滚印出现是与美索不达米亚人民的经济生活密切相关的,这一点从滚印的用途中得到了充分的反映。在文字发明前的历史时期,滚印用于在空心的黏土球上印上标记。这些空心的黏土球里面装着一些标记商业交易中的货物,如绵羊的物证。后来,章被用于密封罐子并标示罐子里面的有价物品。再后来,滚印最广泛的用途是对黏土泥板文件做“标记”。文字发明后,滚印功能得到进一步的提升,不仅成为人们社会交往中不可或缺的工具,甚至还成为人们身份、所有权甚至社会地位的象征和标志。在滚印的楔形文字铭文中,不仅要刻写印章所有者的姓名,还要标明他父亲的姓名、他的职务,以及他所服务的统治者和神灵的名字。从滚印的楔形文字铭文中可以看到,在美索不达米亚社会,滚印的拥有和使用是一件非常普遍的事情。不同职业、不同职位之人都需要使用滚印,统治者、祭司、士兵与吏、王室的师与,其他手艺人、商人、如女也可以拥有滚印,甚至奴隶都拥有滚印,且一个人可以拥有不止一枚滚印。在美索不达米亚社会,没有滚印,任何形式的买卖和交易活动都很难进行,我们在法律合同、条约甚至在信件中都发现有印章的痕迹。例如,对于一笔借贷来说,借人或其受托人会以自己的印章确认借贷的数额;在一份财产转让书中,卖方会签印出售单据,买方在收到货物后也要签印卖条;在买卖合同中,双方都要签印;甚至在婚姻协议中,男女双方也都要签字盖章。滚印的遗失或者被盗,是受社会广泛关注的重大事件,失主和官员要记下丢失的时间,相当于做挂失处理,以确保印章遗失后的交易无效。[1]古代美索不达米亚人认识到几乎没有东西,包括生命本身,能得到保证与确定。对于美索不达米亚人民,石制滚印是在一个不能永生的世界里生命永恒的终极象征。这也或许正是印章能在他们的生活里拥有如此重要的地位的重要原因。[2]《创世纪》第十章中提到的“上帝面前强大的猎人”尼姆罗德(Nimrod)可能是指美索不达米亚的尼努尔塔神(Ninurta),被认为是加拉城(现尼姆鲁德)的主神。1850年,在尼努塔神庙发现了一组尼姆鲁德雕像的浮雕,显示了上帝手持雷霆,追逐着一只可怕的狮身鹫首兽。可见,古代的狩猎已经被提升到一个神圣的领域。狩猎题材不是单纯指狩猎食物,而是狩猎活动,因为它发展成为王权、民族和神圣力量的象征。同样,争斗场景泛指是指明显表现出非大规模个体冲突的场景如(图1),其中主要的形象(即争斗者)通常为英雄、牛人、人首公牛、守护神、狮子、狮魔、狮身鹫首兽、公牛、山羊、羚羊、神等等。

◎ 图 1 中亚述时期玉髓柱状动物争斗场面滚印 大英博物馆藏印 WA 129572

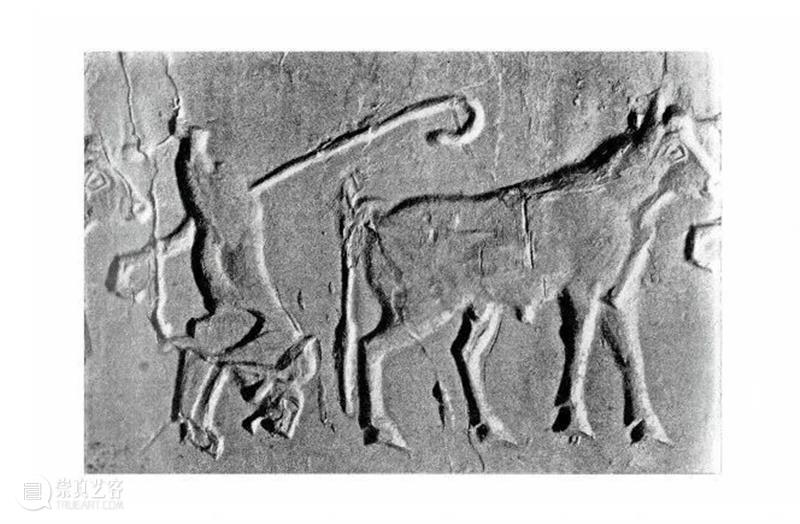

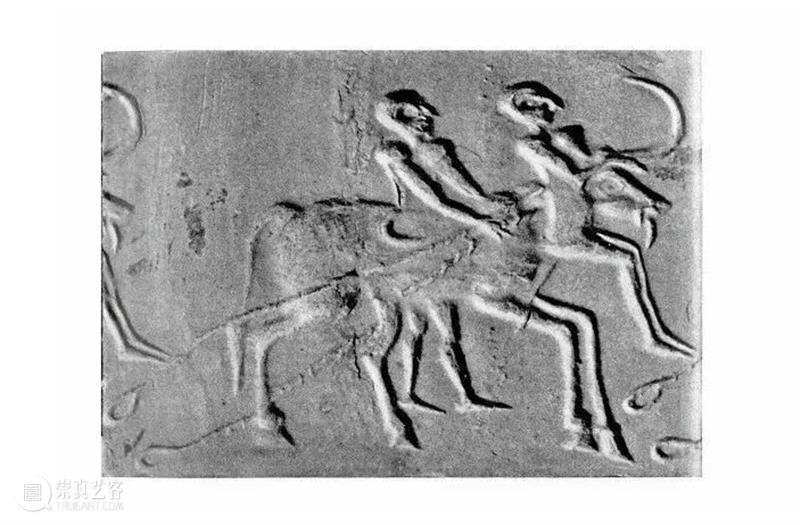

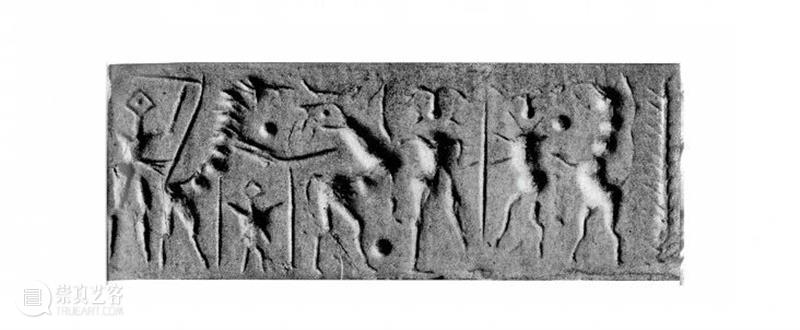

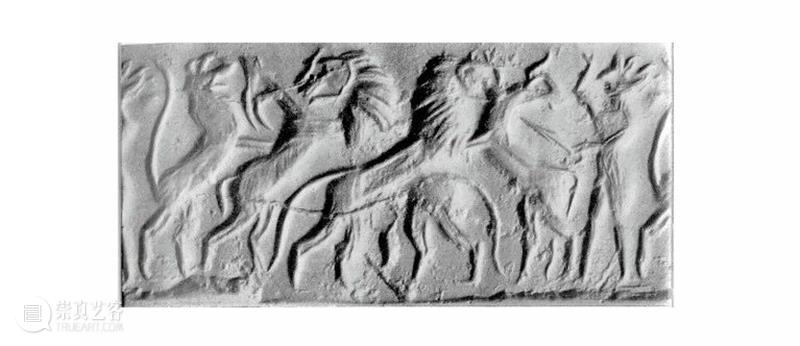

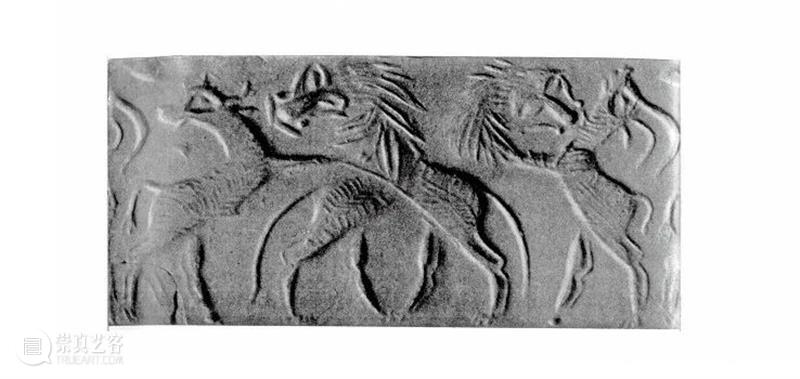

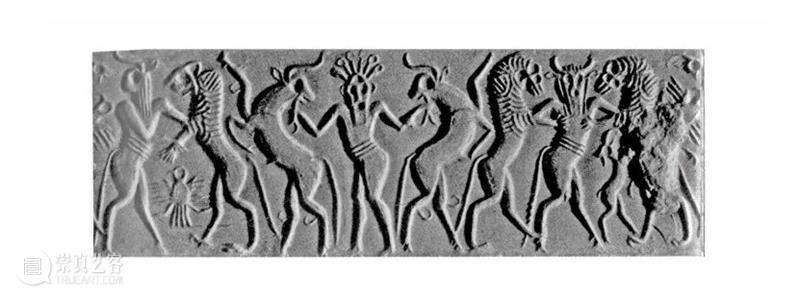

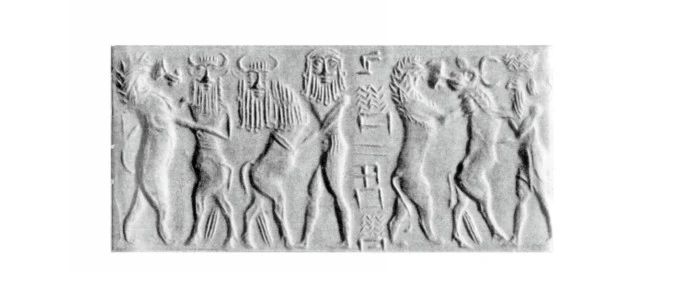

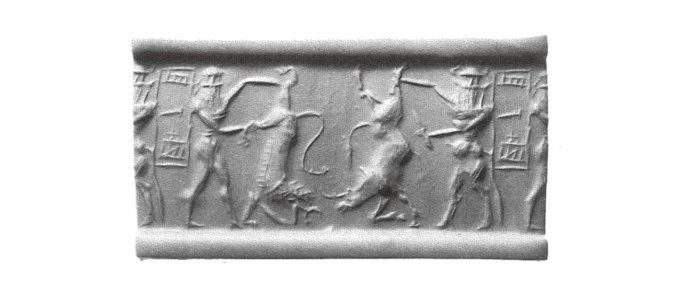

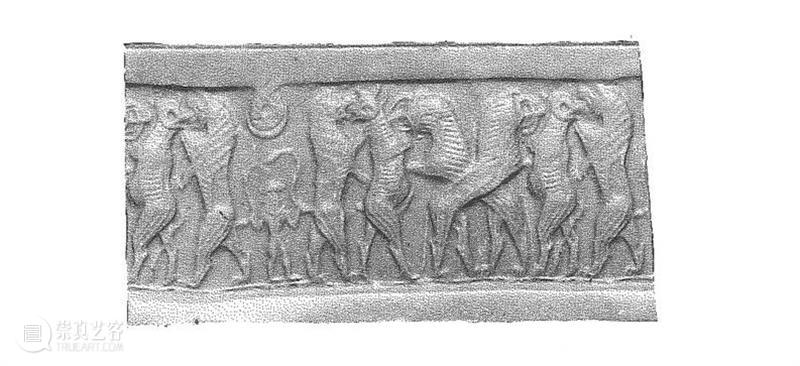

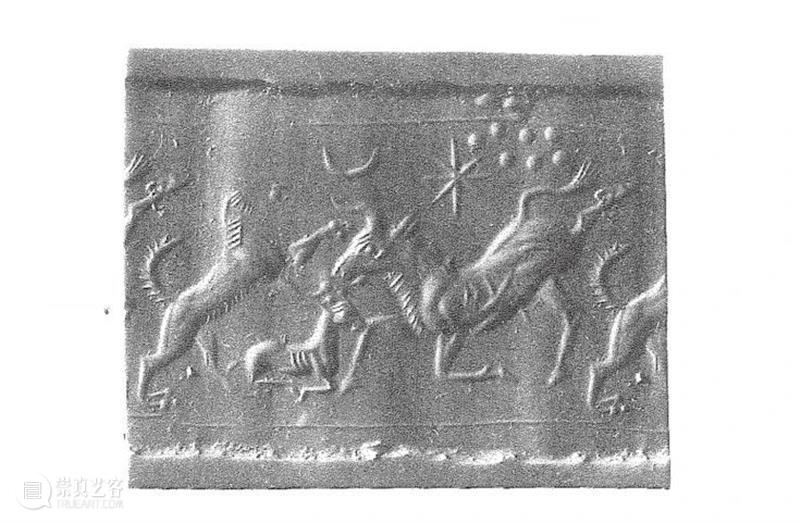

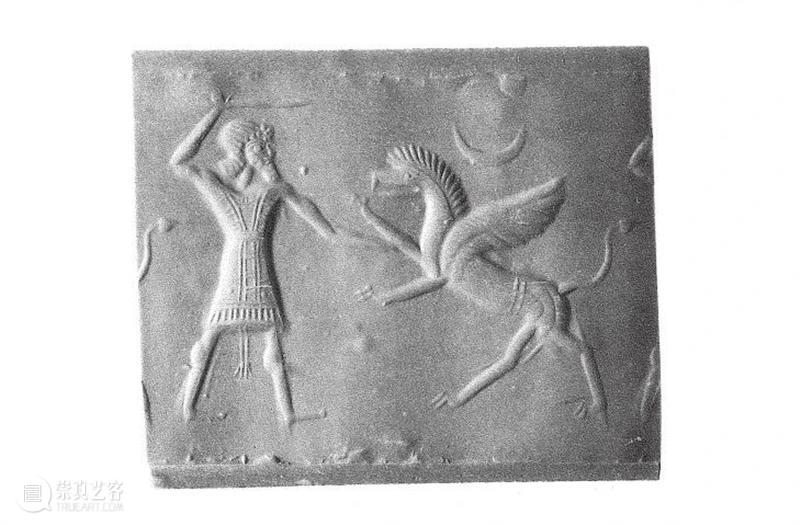

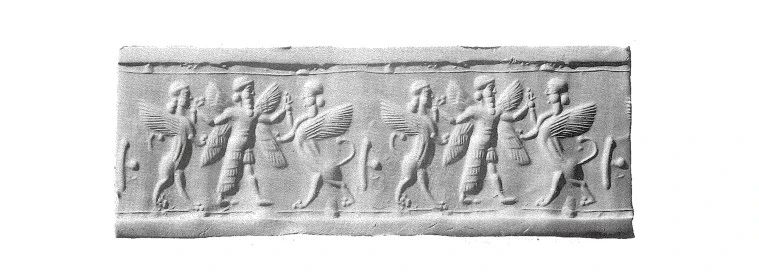

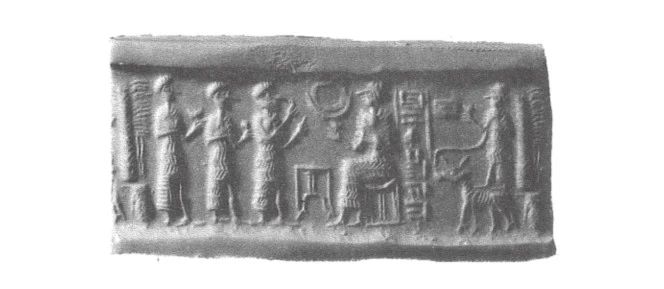

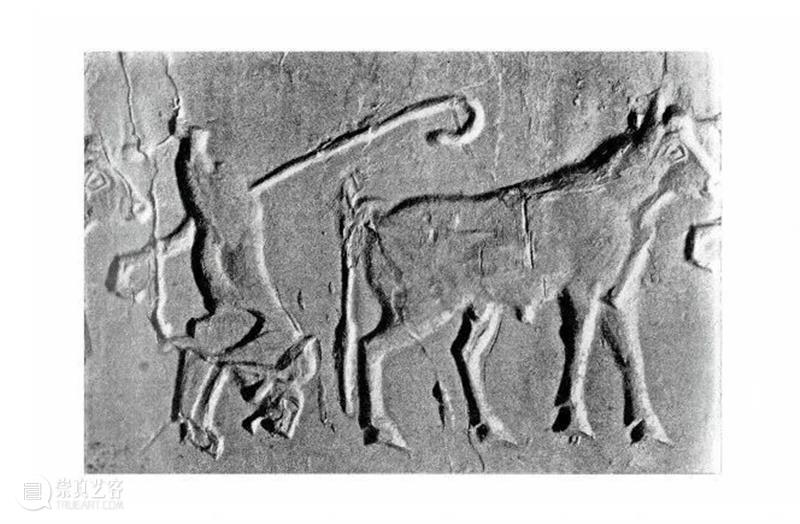

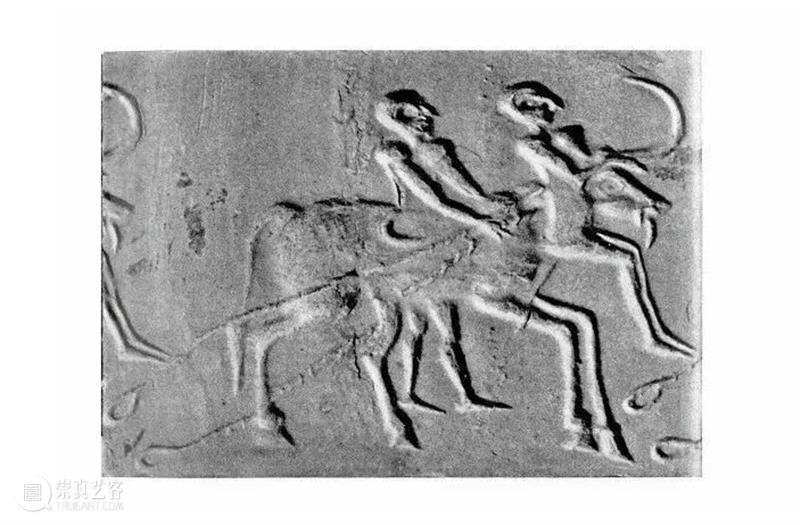

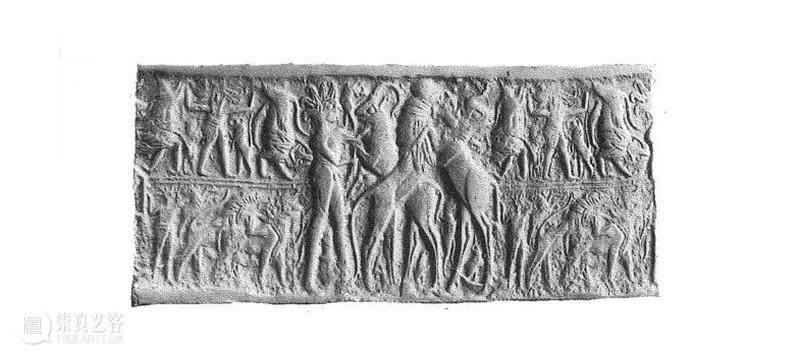

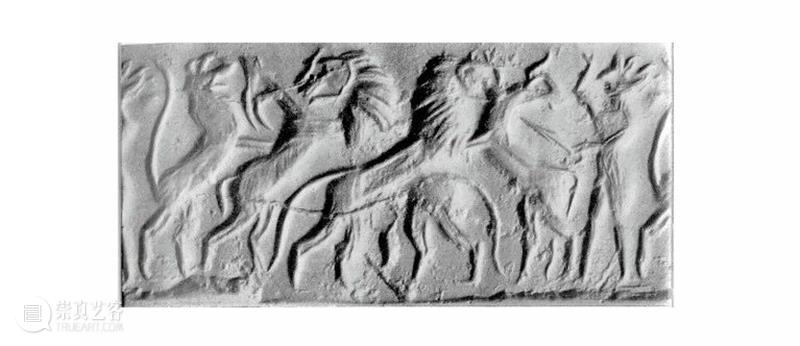

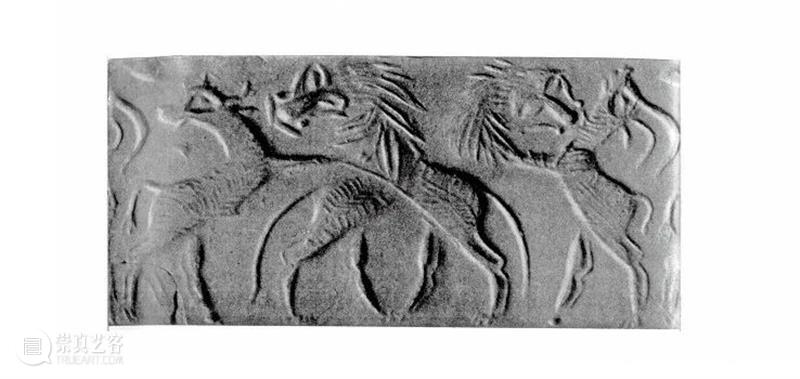

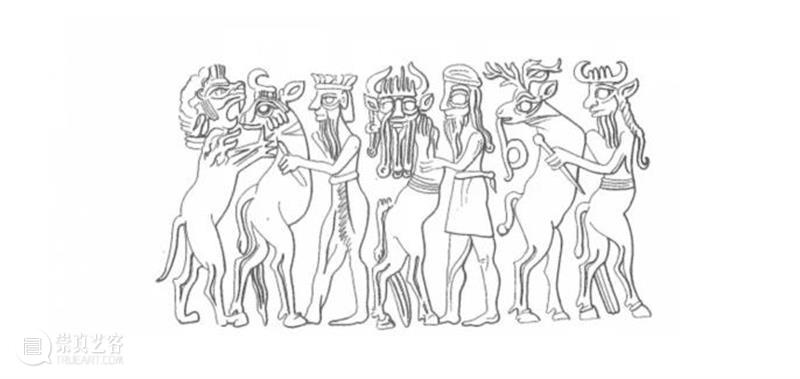

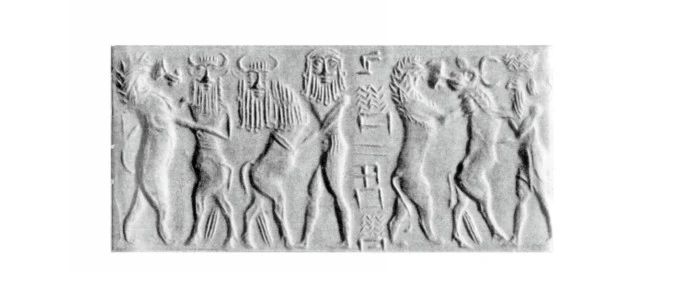

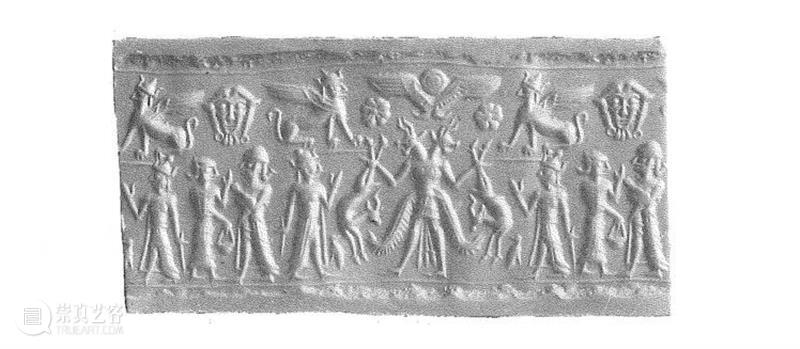

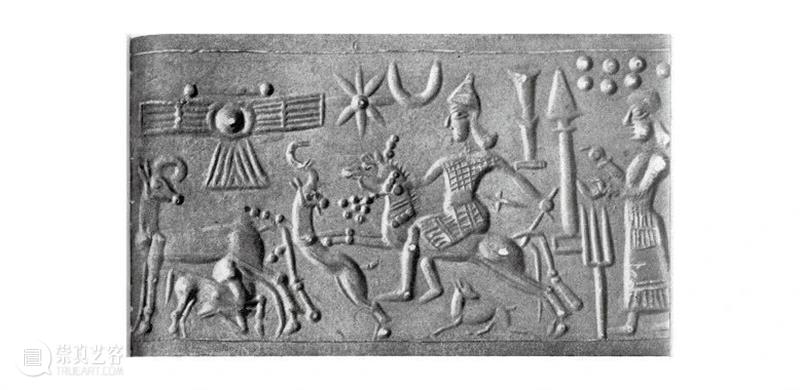

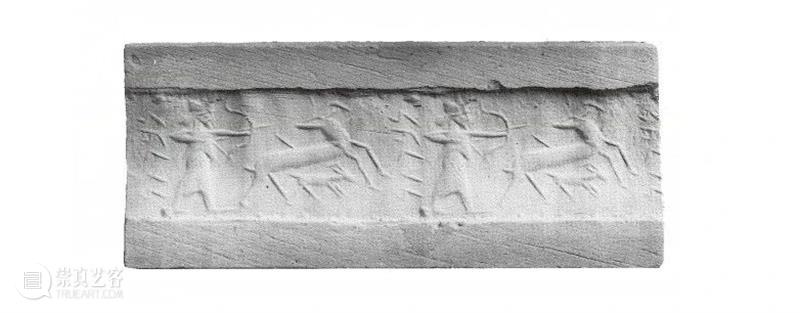

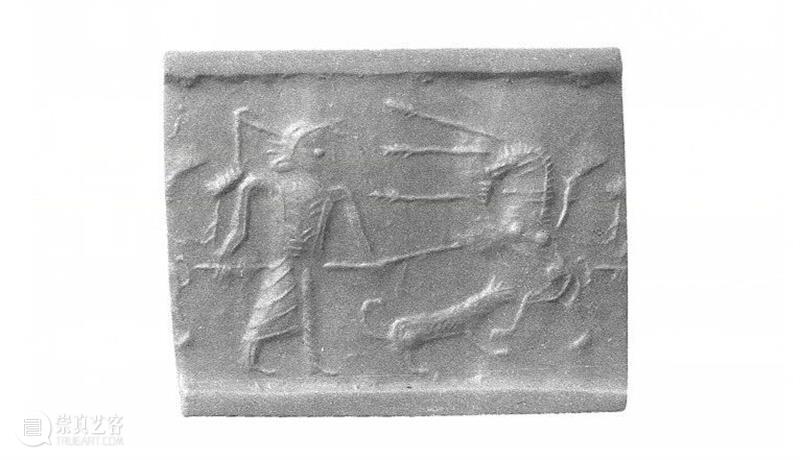

英雄:常见的男性形象没有标志性的服饰,绝大部分裸体,身份确定。守护神:晚期争斗场景中的男性类人形象,通常有两翼或者四翼。神祇:头戴角冠(三重冠冕形式居多)的人物形象,其中一部分身份比较明确,包括男神和女神。牛人:腰部以下部分为公牛躯体、腰部以上部分为人类形象但头部有犄角牛耳的生物。人首公牛:带有人类脸部形象的公牛,但头部有犄角牛耳。狮魔:人类躯体头部为狮首的生物。在巴比伦创世史诗中,提阿玛特曾生下怪物以消灭诸神,其中包括狮魔。鸟状狮身鹫首兽:有钩状嘴、带冠狮子前爪、羽翼、鸟尾、鸟爪的生物。人形魔蝎:腰部以上为人类形象、羽翼、鸟类下半躯体,有蝎尾的生物。蝎形人最早出现在乌尔第三王朝时期和阿卡德时期,盛行于新亚述新巴比伦时期。根据主要的争斗形象,争斗场景可以分为动物争斗、人兽争斗、神祇争斗三大种类。动物争斗场景是指滚印图案中的动物(包括现实动物和想象动物),如人首公牛牛人等相互争斗的场景,不含英雄形象。人兽争斗场景是指滚印图案中含有英雄同各种动物(包括现实动物和想象动物)争斗的场景。实际上,在美索不达米亚地区的争斗场景滚印中,人兽争斗场景几乎从不单独存在,它通常是与动物争斗结合在一起。神祇争斗场景是指含有神的争斗图案,包括神与神、神与英雄、神与现实动物和想象动物争斗的场景,其中神与神争斗占据主要部分。争斗场景素材很可能来源于美索不达米亚地区的某些宗教观念、神话与史诗。在滚印争斗场景发展的初始阶段,表现的多是现实动物之间的争斗。这应该不仅仅是对现实的刻画与描摹,更多的是通过这种方式表达当时人们的一种观念或信仰,即自然力量彼此侵害攻击、善恶对立。冲突是存在的本质,这种观念可能与某些神话所暗含的意义相契合。某些争斗场景滚印中表现的神话内容比较明确,绝大部分并不明朗,甚至不能确定其是否来源于神话。幻想的生物形象很可能直接来源于创世史诗。在美索不达米亚地区创世史诗中,提阿玛特( Tiamat)为了对抗诸神创造了许多奇形怪状的生物,其中一些具有部分人类特征,这些形象及创世史诗某些情节可能为印章制作者雕刻争斗场景提供了争斗形象的原型和整体图案构思的灵感。此外,还有一些史诗为争斗场景提供了原始的素材,常见的是关于英雄吉尔伽美什(Gilgamesh)和恩启都(Enkidu)的史诗。史诗的某些情节经常出现在滚印的争斗场景中,目前发现最早的此类滚印属于阿卡德时期。争斗场景中绝大部分争斗形象的真实身份我们无法确定,它所蕴含的意义或表现的神话、史诗内容也并不清晰。这些形象包括人首公牛、牛人、狮子狮魔、狮身鹫首兽、带翼或不带翼的马、龙或狮龙、公牛以及鸵鸟等各种动物。它们彼此或者与人类的组合方式非常随意,很难推断出其中所遵循的规律。在这种情况下,很难弄清楚图案中每一种动物是否都表现了某个神话或史诗,抑或体现了某一特定观念。这些神话的野兽似乎代表了在某个阶段被神灵征服的动物。这一点在马尔杜克神穆苏苏身上表现得最为清楚,它是伊什帕克(Tishpak)的动物,是巴比伦的汉谟拉比(Hammurabi)征服埃什努纳之后才成为马尔杜克的动物。圣迈克尔的肖像画也存在类似的情况,他总是站在被征服的对手撒旦身上。神是通过他们的属性来识别的。公牛和狮子祭坛很早就出现在公元前4000年晚期的乌鲁克印章上;几个世纪之后,这些动物在早期王朝一世晚期的印章上拥护神灵。人首公牛这种幻想的复合生物所蕴含的意义我们不太清楚,采取人类的头部可能是象征着智慧,采取公牛的躯干则可能是象征着力量。人首公牛在争斗场景中的角色并不固定,有时是英雄的同盟,有时是英雄的敌人。牛人形象可能起源于伊朗西南地区。在古代,牛人被认为代表了某种世界秩序。早王朝I期的滚印经常雕刻牛人形象,有以下几种情况:单独或者成对出现,偶尔三个同时出现。其角色类似人首公牛并不固定,但在美索不达米亚其他艺术形式中牛人的角色比较固定,通常是作为太阳神沙玛什的仆从,常见形象是两个牛人擎着带翼圆盘或太阳神宝座。牛人也被看作是仁慈的生物,人们常将牛人雕像放在建筑物内,以震慑邪恶的力量。曾有学者认为,争斗场景滚印中的牛人表现的是恩启都,英雄则是吉尔伽美什,但这种观点受到很多学者的质疑,因为在有关吉尔伽美什的史诗流传之前,牛人和英雄的形象就已经比较成熟了。狮子形象极为常见,我们不能确定它是否指代某些邪恶的力量,在巴比伦吉尔伽美什史诗中,诸神在讨论对人类的惩罚时曾提及狮子的瘟疫和洪水的问题。在阿卡德时代,神的肖像被标准化;此后他们的表现就具有一些一致性,并且可以更容易辨识他们。即便如此,也有可能出现混乱。例如,文字和图像证据表明,狮子与一个未知的狩猎神——代表原始的大力神,尤其是与女神伊什塔有关(图2)。在叙利亚,公牛与月亮神辛西娅(Cynthia)、水神恩基(Enki)联系在一起,与裸体女神联系在一起,而且是与风暴神阿达德(Adad)有关(图3—4)。

◎ 图 2 古巴比伦时期赤铁矿印章 大英博物馆藏印 422a

◎ 图 3 中亚述时期赤铁矿印章 大英博物馆藏印 582

◎ 图 4 古亚述时期赤铁矿印章 大英博物馆藏印 523

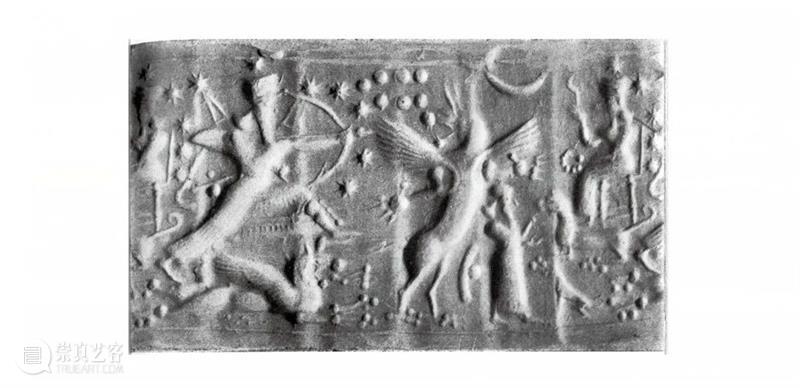

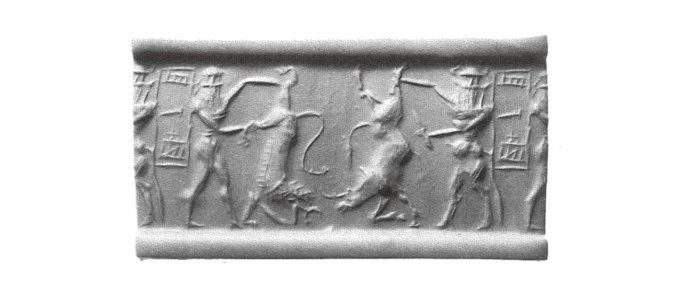

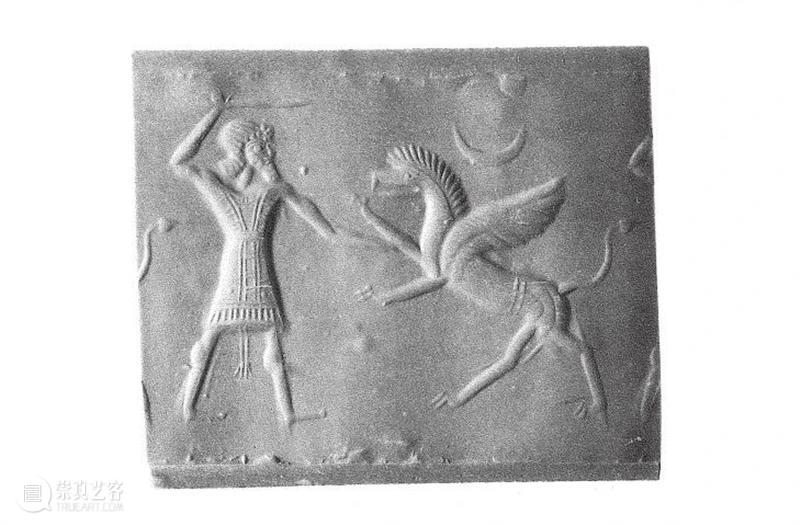

然而,在阿卡德印章上,阿达德骑在狮身鹫首兽身上,或者让人拉着他的战车[3]。同一类动物的后来版本成为尼努尔塔(Ninurta)或尼姆罗德(Nimrod)的代表,他骑在一只长着蝎子尾巴的狮身鹫首兽上,狩猎一只狮身鹫首兽(图5)[4]。

◎ 图 5 新亚述时期玉髓印章 大英博物馆藏印 487a

表现神祇的争斗场景中,我们会经常见到一些双肩或两肋部位有光线或闪电射出的神的形象,他们正在争斗,这可能表现了太阳神等诸神的几个方面,即一方面是仁慈惩恶的,同时另一方面又是暴虐且具有破坏性的。在美索不达米亚地区,很多神是不能永生的,他们同人类一样难以避免死亡,但与人类不同的是神似乎从不死于疾病,而是通常死于杀戮。一些神祇争斗场景滚印表现的是神与神之间的争斗,有时其中反映的就是某位神杀掉另一位神。这种场景所反映的神可以被杀掉的观念可能同创世史诗相符合,甚至可能这种场景的创作素材就是直接来自创世史诗。遗憾的是,我们很难确定争斗场景中被杀死的神的详细情况。争斗场景中常见的英雄形象也未发现确定的指代对象,有学者认为,一些阿卡德争斗场景滚印中的男性英雄形象很可能表现的是阿卡德国王或者王储,而人首公牛和有着类似人面的公牛可能分别表示保护和胁迫国王的神,猛烈攻击的狮子则可能象征着敌人。争斗场景滚印中的每个形象并不一定有具体而明确的对应对象,每个争斗场景也不一定严格地对应某个神话或者史诗传说,而只是象征性地表达某种对立存在的观念,发展到后来甚至可能根本不具有任何实质性的意义,因为纵观争斗场景中具体争斗形象的发展,我们发现争斗形象的变化很大。这种变化主要体现在两个方面:一方面同英雄或神一类形象争斗的对象变化极大,从常见的狮子、牛人、人首公牛到其他现实动物中的公牛、水牛、山羊、羚羊、瞪羚、雄鹿、鹰、鸵鸟,想象动物中的狮魔、狮身鹫首兽、鸟状狮身鹫首兽、斯芬克斯等等,所有可以想象到的动物几乎都包括在内,随意组合,具体角色变化极大;另一方面,在不同时期甚至同一时期一些争斗形象自身也表现出相当大的差异,这种差异具体体现在对争斗形象细部刻画的变化上。我们几乎很难做到阐释每个时期不同争斗场景滚印中图案的意义,它们虽然很独特,但是如上所述很可能并不是表现某些具体形象之间的特定冲突,这一点我们也可以从印章制作的角度来思考。印章制作者只是采用现有争斗形象雕刻出系列的冲突事实,从未暗示这种冲突的原因、场合或者含义,因为他们要制作大量的印章,不可能去详细思考和说明每个冲突的原因、场合甚至冲突的双方,而且这种说明也是毫无意义的,很难做到正确无误。纵观争斗场景的发展,我们可以看到无论在早王朝时期还是在新亚述、新巴比伦时期,争斗场景雕刻的风格和整体的布局都有所不同,但是其中的差异应该主要是由图案刻画的要求不同造成的,而不太可能每一类风格或每一种布局都蕴含有特定的含义。(一)早王朝时期(公元前3000年—前2340年):狩猎和争斗题材滚印发端狩猎和争斗题材出现最早可以追溯到早王朝以前,乌鲁克早期的滚印已经开始雕刻早期的狩猎和现实动物之间的争斗场景。早王朝时期争斗场景滚印的发展跨度较大,基本上是从萌生到快速发展的阶段,开启了两河流域地区争斗场景滚印发生发展的先河。这一时期的狩猎和争斗题材滚印有如下特征:争斗场景整体布局从初期的繁乱发展到相对和谐、简洁;布局主要表现为两大类型:一是将多个争斗形象分为三个争斗组,中间一组通常为三个形象,出现英雄形象日渐居中的趋势,所有争斗形象基本采取直立姿势;二是四个现实动物呈交叉姿势争斗。在具体争斗形象的塑造中,初期主要采取线条式的勾勒方法,线条粗细不一,深浅不均。英雄等人类形象头部仅处理成一个圆点,一些英雄头部中间位置有竖起分开的两缕头发,后期逐渐凸显个性特征。这一时期英雄为裸体形象,狮子头部大多处理成正面,牛人和人首公牛形象雕刻比较纤细,细部不够丰满,头部以侧面居多。公牛形象较为少见,常见为山羊、羚羊和巨角塔尔羊形象。晚期滚印出现豹的形象,这一形象在后来的争斗场景滚印中基本不再出现。狩猎是古人几千年来的主要职业之一,而且具有强大的神秘感。随着农业的出现,人类开始驯化动物(在距今一万年左右),随着生产力的发展,生产方式发生变化,动物们不得不被猎杀,狩猎行为本身不仅仅是为了食物,而是为了保护人类自己的财产。定期的狩猎活动是原始人群和氏族部落领袖的责任,以清除人类主要竞争对手野牛和狮子的践踏和掠夺。没有任何迹象可以表明哈拉夫猎人的社会地位,但他的继任者吉尔伽美什,在乌鲁克时期(约公元前3300-3100年)被称为“祭司国王”,因为他经常出现在宗教和军事环境中。他留着胡子,戴着独特的头带,穿着网状裙子,在乌鲁克的一块石碑上[5],他用长矛射杀狮子,在大英博物馆馆藏的印章上,同样,他使用的是石膏板和箭头,明显有横向箭头射杀公牛[6],这种类型在当时的埃及也使用过(图6)[7]。从这一时期起,在西南部,描绘人类对抗他的两个主要对手——狮子和公牛场景的滚印开始发展起来。

◎ 图 6 乌鲁克时期的滑石印章 大英博物馆藏印 205

在公元前3000年之初,有一些少量乌鲁克人用弓箭手打猎的场景,或者一个手持长矛的英雄人物[8],但这些都很快被象征性的争斗场景所取代。图7描绘的是乌鲁克时期一枚向右转的公牛的图景。左边是一头狮子,尾巴伸得很长,如果沿着与公牛相同的方向切下圆筒的长度,可以理解为在公牛身上跳跃。在埃什努纳发现的一枚带有相同主题的粗糙印章可能表明,这一场景描绘的是被公牛打败的狮子。这是最早发现的轮廓突出的印章。

◎ 图 7 乌鲁克时期灰色蛇纹石印章 大英博物馆藏印 119308

图8则描绘了一个人走在牛旁边,牛在地上拖着它的痕迹,另一个男人或小孩跨坐在动物的脖子上,其中一个人在动物身上跳跃的图景。那些剃光了的裸体苏美尔人像和他们突出的眼睛给人留下深刻的印象。

◎ 图 8 乌鲁克时期滑石印章 大英博物馆藏印 116729

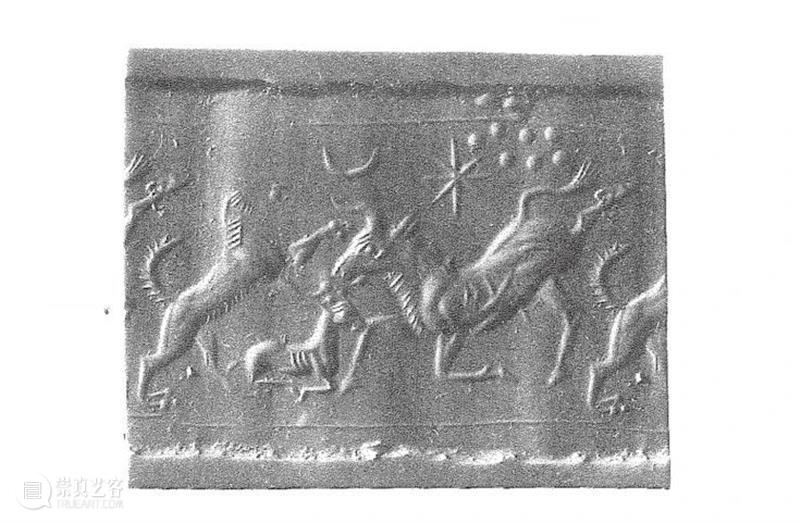

狮子和公牛的场景出现在公元前2800年左右一枚来自伊朗西南部的原始埃兰人印记上。在这个地区的印章和其他当代艺术品上,动物扮演着人类的角色。同一枚印章上的狮子和公牛交替出现,象征着统治者。它们可能是两个部落或民族的象征标志或图腾,可能代表着来自山区的游牧民族和构成这一地区人口的定居平原居民,并显示出他们所居住之地的不稳定性和相互依存的状态。在美索不达米亚的印章上,这些人性化的原始埃兰人公牛被改造成了公牛人,从腰部以上是人类,但有牛角和后腿(图10)。在保护牛群和牲畜免受捕食者侵害方面,公牛人成为人类的主要盟友。他是美索不达米亚艺术中为数不多的几个人物之一,无论在哪个时期,他几乎总是正面朝上(图11、图13)。图9中的场景中,描绘了裸体英雄与雄鹿搏斗的场景,雄鹿本身就是被狮子攻击的。狮子正在被一个拿着棍子的人打下来。在右边,一头公牛和狮子站在一棵棕榈树前,下面是一个有翅膀的小人物。

◎ 图 9 早王朝 II 蛇纹石 大英博物馆藏印 113874

◎ 图 10 早期王朝Ⅰ-II 时期绿泥石封泥 大英博物馆藏印 295a

◎ 图 11 阿卡德Ⅲ时期蛇纹印章 大英博物馆藏印 324

◎ 图 13 早王朝Ⅲ时期大理石印章 大英博物馆藏印 299

随着牛头人的加入,争斗场景从象征现实的领域提升到了象征幻想的重获,而“祭司王”并没有从过渡中幸存下来。取而代之的是一位英雄,他通常也是展示出正面脸形,赤身裸体的身子,系着腰带。他留着胡子,戴着精心卷曲的头饰或发型(图12)。也许这种对狩猎及争斗现场主角正面性的强调,与狩猎过程中展示双眼的需要以及观看者在场景中的参与有关。

◎ 图 12 早王朝Ⅲ时期石灰岩封层 大英博物馆藏印 305

后来,争斗场景中又增加了一个主角:人头公牛。这是一个满脸长着胡须、有角人头的角色,而且几乎都是后腿站着(图10)。它可能代表了一头野牛,它与英雄和斗牛士的关系是矛盾的,有时是需要保护的受害者,有时是侵略者。英雄和斗牛士频繁出现在印章上,成为早王朝晚期标志性的题材场景。如图14描绘了交叉的狮子攻击山羊和公牛的场景。一头狮子猛扑过来,卷发的裸体英雄用匕首从右边攻击公牛。图15则描绘了狮子攻击公牛和野山羊的典型争斗场景。图16中,场景中央,裸体英雄双手各持一头公牛。在左边,斗牛士(侧面)与一只猖獗的狮子搏斗;他们之间有一只鸟。图案右侧,正面的斗牛士,与两只狮子搏斗;狮子和狮子之间站着一只野山羊。这些场景中的英雄人物常常被误认为吉尔伽美什(Gilgamesh)和恩基杜(Enkidu)的化身,这两位是古代世界伟大史诗故事中的著名英雄。然而,这种观点不得不被否定,因为英雄和牛人出现在历史上的吉尔伽美什统治乌鲁克之前(约公元前2650年)。此外,史诗中对恩基杜的描述清楚地表明了他是人形,而存世印章上的图案也显示了他是人的外形。[9]

◎ 图 14 早王朝Ⅲ时期石灰岩印章 大英博物馆藏印 123622

◎ 图 15 早王朝Ⅲ时期霰石 大英博物馆藏印 102526

◎ 图 16 早王朝Ⅲ霰石 大英博物馆藏印 89538

(二)阿卡德时期(公元前2340年—前2180年):狩猎和争斗题材滚印兴盛阿卡德时期是争斗场景滚印发展的蓬勃期,这一时期争斗场景布局非常和谐,讲究对称与平衡,整体上显得相当明朗,留有较多空白。布局主要表现为三大类型:一是将五六个争斗形象分为三组,与早王朝时期相似类型的布局区别是阿卡德时期的其中两组已经比较注意对称与平衡,其组成形象通常固定;一是将其分为两组,每组有两到三个争斗形象,具体刻画带有早王朝时期的遗痕,但是大多数讲究对称且有补白性图案,补白性图案以各类植物最为常见;最后一类是所谓的标准阿卡德争斗场景布局,其争斗形象为四个,对称比较严格,组合方式也比较固定。此外,在早期阶段还有四个现实动物呈交叉姿势争斗的类型,这是延续了早王朝时期的特点。这一时期具体争斗形象的塑造较早王朝时期更为细致,也更丰满。英雄形象的个性特征已相当明显,长须长发,头戴平顶帽,两侧各梳三个发卷,或身穿裙子侧面形象,或束带裸体正面形象,并且腰带末端通常露出垂下,这一时期英雄的动作常常较为夸张。狮子形象出现频率加大,头部多处理成侧面,且经常出现颠倒狮子的现象。牛人形象头部多为侧面,人首公牛形象则多为正面,通常束有双重腰带,公牛形象比较普通。从这一时期开始,水牛逐渐出现在争斗场景滚印当中。公元前3000年,狩猎和争斗场面发展成一系列复杂的构图场景[10]。为了更好地设计,猎人和他们的猎物都很快地站起来加入英雄和斗牛的行列。于是出现了动物身体复杂交叉的图案(图18),其中表现出一些身体上具有鸠尾纹的倒立动物(图17)保护者和侵略者之间的相互争斗关系日益复杂。在王朝早期,国家的政治分裂成一系列的城邦,这反映在区域风格的数量上。最著名的风格是来自乌尔皇家公墓的壮观的印章(约公元前2600年),其中一些可以归因于特定的所有者,因为越来越多的习惯是在设计的上部插入简短的铭文作为印文[11]。◎ 图 17 叙利亚早期的滑石印章 大英博物馆藏印 296

◎ 图 18 早王朝Ⅲ时期乳石印章 大英博物馆藏印 304几个世纪的发展最终形成了阿卡德帝国构图风格并达到高潮,这种风格可能是为了反映阿卡德帝国萨尔贡一世(Sargon)(公元前2334—前2279年)统治下国家的统一和他的政治野心。阿卡德印章较大,通常为凹面,并刻有精美的材料,例如斑驳的蛇纹石、绿宝石、青金石、红白带碧玉、绿碧玉和岩石晶体,后者有时带有红白带或带有穿孔上雕刻有人字形的图案[12];他们经常用金属盖子作为装饰。这些构图变得更简单,并逐渐获得了与它们的小尺寸不同的差异性的表现力。(图11,图19)

◎ 图 19 阿卡德早期青金石印章 大英博物馆藏印 319

这些作品因其较小的尺寸而成为不朽的作品。有些滚印进一步简化,争斗对象被缩减为两组对称平衡的图案,例如(图20)蛇纹图案由重复的争斗场景组成,每组中一个戴着平顶帽的人和一头狮子激烈争斗,较小的人物手持棍子和匕首站在他们中间。同时印章上还加上了一段垂直的铭文(图21)[13]。如(图22)图案中由狮子和公牛人,公牛人和裸体英雄组成的不同的争斗组合,每一个都有冲突。一个戴着平顶帽子和短裙的人保护一头公牛,对抗一头狮子,狮子抓住了它的脖子。上面写着:抄写员,乌尔萨尔。

◎ 图 20 阿卡德时期的蛇纹印章 大英博物馆藏印 33

◎ 图 21 阿卡德时期黑绿色石印 大英博物馆藏印 333

◎ 图 22 阿卡德黑蛇纹石 大英博物馆藏印 89118从阿卡德时期开始,在王室的宫廷印章上出现了一种新的威猛动物—水牛(图20、22、23)。这种动物是从印度河流域地区短暂引进的,据推测被驯养在一个皇家公园内[14]。从上面看,它巨大的、横扫的犄角形成了一个弧线,这就是水牛在印度河流域印章上的惯用表现手法,被阿卡德印章设计制造者采用,并取得了良好的效果。王朝垮台后,水牛从该争斗场景中消失,此类题材就此消亡;它曾短暂出现在萨尔玛那萨尔三世(公元前858—824年)的黑色方尖碑上[15],但直到公元前7世纪才重新被引进和加盖到印章上。

◎ 图 23 阿卡德期红色石灰岩印章 大英博物馆藏印 382d

在经典的阿卡德式构图的限制下,由两组平衡的争斗对象组成,宫廷争斗场景产生了最壮观的变化。英雄们单膝跪地,将狮子向后弯过肩,并用一只手臂将其身体围起来,以便抓住它的尾巴[16];在其他情况下,狮子和公牛被颠倒过来,变成了一个经典的姿势(图20、图22)。在一枚印章上,狮子在没有英雄或公牛人干预的情况下攻击水牛(图24):这种构图的情景本身已经成为一个没有具体象征意义的争斗情景。

◎ 图 24 阿卡德晚期石膏印章 大英博物馆藏印 329

(三)古巴比伦时期(公元前1800—前1600年):狩猎和争斗滚印题材衰落随着阿卡德帝国的覆灭,争斗场景滚印的发展也逐渐进入一个衰退期。后阿卡德时期和乌尔第三王朝时期的争斗场景滚印,在整体布局和具体形象刻画上较此前都有所倒退。这两个时期出现了三个争斗形象类型,其典型为两个形象合作攻击位于中间的动物;整体上,争斗形象种类锐减,最常见的仅是英雄与狮子;在乌尔第三王朝时期的争斗场景滚印中,牛人形象开始佩戴角冠。进入古巴比伦时期,争斗场景滚印发展出现复苏,整体布局比较明朗,不讲究对称平衡,争斗形象种类骤增,除英雄外头部多为侧面。英雄通常头戴圆帽、身穿裙子,短发无须或短须,被攻击的山羊多坐在山丘或台子上,头戴角冠的牛人形象日渐增多。伽喜特时期和伊新第二王朝时期争斗场景滚印缺乏创新,基本秉承古巴比伦时期的传统。公元前2200年后不久,阿卡德王朝的垮台导致了一段时间的政治动荡。这在后阿卡德时期的争斗题材中有明显的表现[17]。这段时期的印章很小,几乎都是由绿泥石制成,反映了这一时期的衰落和政治动荡。在阿卡德印章争斗题材的印章图案上,两名争斗者一般势均力敌;而在后阿卡德后期印章中,图中出现了两名英雄与一头狮子或狮身鹫首兽搏斗的场面。在此前阿卡德时期一位英雄单独就可以攻击和制服一只野兽,反映了这个时期政治的衰微。雕刻线条苍白无力,毫无质感,阿卡德印章造型优美的肌理都已经不复存在。这种非常典型的一枚印章被重新切割打磨,并由米坦尼亚国王索斯塔塔尔(Saustatar)的祖先重新刻上了铭文,被钤盖在了泰尔阿查纳发现的公元前1400年左右石碑的碑板上。[18]这一时期出现了三个形象争斗的场景类型,并且日益流行,其基本模式为整个争斗场景由三个形象组成,两位英雄共同攻击他们中间的猛兽。这种题材被广泛用于表现史诗英雄吉尔伽美什和恩基杜与巨人洪巴巴和天堂之牛的战斗[19]。它也被用于一系列浮雕中,代表了涉及神话人物和神灵的争斗场景,这些浮雕装饰了公元前10世纪在卡切米什同时代的浮雕。公元前2100年至公元前2000年,美索不达米亚在乌尔第三王朝国王的统治下短暂重聚后,三个争斗形象继续偶尔使用[20]。然而,这种题材在这一时期已经不受欢迎,流行了近千年的争斗现场几乎消失了。直到公元前19世纪,即古巴比伦时期,这种风格才得到复兴。这种复兴采取了两种不同形式。一个是基于早期王朝和阿卡德时期的形制,但在公元前第二个千纪的头几个世纪,赤铁矿是当时滚印的主要材料。[21]一些印章在这些风格中表现出了完整的构图,但保留了两对经典的阿卡德印章构图,只为印章展示了一对与人头公牛对立的公牛搏斗场景[22]。然而,基于阿卡德原型的单对人物经常被添加到古巴比伦的展示场景中。其中最流行的是一个英雄抓住一头倒立的狮子或公牛的尾巴和后腿,并将一只脚或膝盖放在头上。这一对被纳入亚述、叙利亚和土耳其邻近地区的印章图案中,在这些风格中展示了完整的构图,但是经典的阿卡迪亚印章的两对构图只保留在印章展示的成对斗牛人与人头公牛搏斗时。另一种类型的争斗场景是特定于该时期的新设计。它的特点是狮子和狮身鹫首兽攻击坐着的山羊和跪着的男人(图25)[23]它们的下颚在猎物的头上张开,因此毫无疑问,这种类型的竞争暴露了汉谟拉比时代一种出乎意料但强烈的悲观主义和沉迷于死亡的情绪。此后,这一场景的人气下降,最终从图案中消失。

◎ 图 25 古巴比伦时期赤铁矿印章 大英博物馆藏印 420

在伽喜特时期和尹新时期的几个世纪里(公元前1157—前1026),争斗场面鲜有描绘,此种题材滚印发展缓慢,只偶尔出现在少数米坦尼彩陶印章上。伽喜特时期滚印通常刻有较长的铭文,图案比较复杂。这时期印章构图侧面的裸体英雄抓住两头野牛的角,这两头野牛的角以纹章的形式出现在两边,有翅膀的恶魔抓住山羊或公牛的后腿,类似的纹章姿势(科隆1987:第242号)。这是后阿卡德时代的三个争斗形象场景的复兴:这个人物被称为动物的主人,遍布近东和爱琴海世界(图26)[24],这种图案也出现在中亚述印章的身上,最初是鸟类新来的人积极参与过程,起着主导作用,后来又有翅膀[25]。

◎ 图 26 米坦尼帝国时期水晶印章 大英博物馆藏印 647

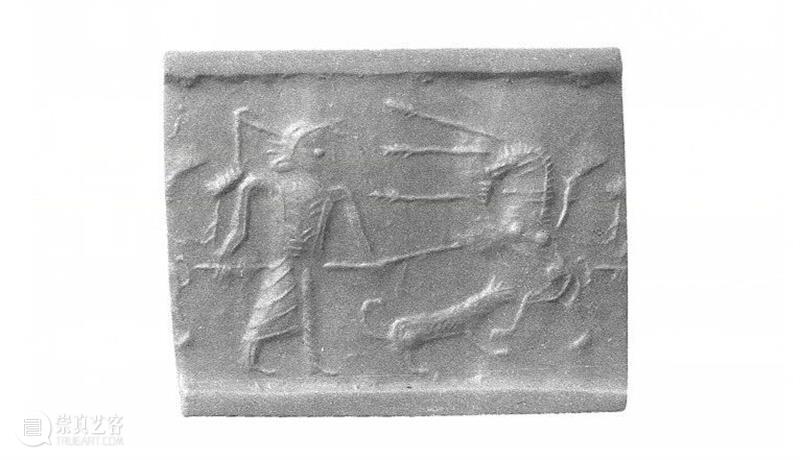

(四)新亚述——新巴比伦时期(公元前911——前539年):狩猎和争斗题材滚印复兴新亚述新巴比伦时期是两河流域地区争斗场景滚印的发展又一个重要时期。这一时期出现了很多新的特点:争斗场景过于规范,缺乏变化,基本是英雄或守护神居中紧抓两侧的动物;争斗形象的刻画非常细腻但是数量锐减,仅为两到三个;种类单一,特别是现实动物几乎仅剩公牛形象,想象的动物通常仅为斯芬克斯一类带翼的形象,牛人和人首公牛形象不再出现;英雄不再裸体,均身穿长裙或者长袍,绝大多数头戴帽子;守护神形象通常四翼,羽翼部分精雕细刻,服饰基本与英雄相同。此外,新巴比伦时期还出现两个形象的争斗场景滚印类型,具体模式为英雄一臂下垂持弯刀,另一手臂抬起抓着半直立的动物,其中部分英雄一脚踩踏蹲伏的小动物。从阿黑门尼德时期开始,争斗场景滚印的发展日渐萎缩,并最终伴随着阿黑门尼德王朝的崩溃退出两河流域地区的历史舞台。到了在公元前13世纪中叶,中亚述印章拓展了一个有趣的三角形构图,两个主角在他们之间争夺一个蹲着的动物(图27)[26]。狮子经常与有翅膀的动物搏斗,但偶尔会有一个英雄是它的对手,这个英雄人物有时是裸体的,有时穿着流苏短裙或长袍[27]。这两种类型的构图都是动物的主人和三角形的,在公元前一千年幸存下来,或者复兴了。矛盾的是,亚述三角形构图在巴比伦尼亚被使用,但在其原始家园却没有使用。一个留着胡须的英雄,穿着装饰短裙或敞开的长袍,身后拿着镰刀,抓住狮子的爪子或鬃毛,经常将脚踩在面前的受威胁动物身上,以恢复他的保护作用(图28)[28],在亚述,更真实的狩猎场景更受欢迎,弓箭手有时从战车上射向猎物,尽管猎物通常是有翼公牛或狮身鹫首兽[29]。与当代亚述浮雕上描绘的场景不同[30],猎狮很少出现在印章上。

◎ 图 27 中亚述时期玉髓印章 大英博物馆藏印 424b

◎ 图 28 中亚述时期玉髓印章 大英博物馆藏印 426

公元前8世纪后半叶,巴比伦和可能在巴比伦影响下的亚述,都采用了公元前13世纪至公元前10世纪的动物场景创作的构图方案。穿着长袍的人站在神话传说中的动物狮身鹫首兽、狮身人面兽和有翅膀的公牛之间,但很少有狮子(图29)。巴比伦印章图案上的人物通常有两对等长的翅膀,而亚述的较低一对翅膀更长。在被忽视了几个世纪之后,公牛人在8世纪的印章图案中再次出现,但从那时起,这个形象变成了纯粹的辅助角色,抓着水平的或举起手臂,举起有翅膀的太阳圆盘[31]。

◎ 图 29 巴比伦晚期玛瑙印章 大英博物馆藏印 480

动物题材的作品在阿契美尼德时代继续使用。然而,当时的中心人物通常是波斯皇室英雄,虽然他经常与神话传说中的动物抗争,但狮子往往是他的对手(图30)[32]。人类再一次战胜了他的老对手,也许反映了阿契美尼德国王的扩张主义政治野心。

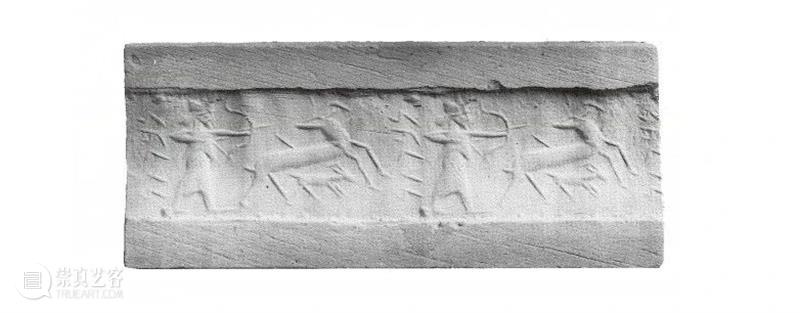

◎ 图 30 波斯阿契美尼德王朝时期玛瑙印章 大英博物馆藏印 501单纯的狩猎场景经常出现在阿卡德印章时期,然后就有了一个较长时间的间隔期(图31)。直到第二个千年后半期,狩猎再次成为印章的流行的主题,特别是在叙利亚和伊拉克北部[33]。这个主题一直流行到第一个千年,并经常出现在亚述印章图案上(图32),显示国王从战车上猎杀公牛和狮子;有时狮子也被国王在骑马和徒步时猎杀[34]。图33则描绘了亚述时期骑兵打猎场景。早期非常典型的米坦尼风格填充在了图案之中。左边,有翅膀的圆盘下,一头幼崽在吮吸母牛。右侧具有西比蒂神群的象征——神圣的七星图案。

◎ 图 31 中叙利亚时期赤铁矿印章 大英博物馆藏印 622

◎ 图 32 亚述时期玉髓印章 大英博物馆藏印 447

◎ 图 33 亚述时期玉髓印章 大英博物馆藏印 BM 89331

从图案上可以清楚地看到,狮子是被捕获并被关在皇家动物园里饲养并专门用来狩猎的。这次狩猎是对乌鲁克时期猎杀狮子的象征性再现,象征着国王在他的国家里消灭了掠夺者。事实上,从浮雕上可以清楚地看出,杀死狮子是皇室的特权:国王的助手们用长矛将狮子拦在海湾里,直到国王准备好转身对付它。皇室的象征意义是这样的,印章上的场景为国王步行与狮子搏斗的场景。从公元前9世纪末到公元前612年亚述帝国灭亡,成为亚述国王的皇家印章构图类型。用这种印章封印的有很多种,大小、制作质量和边界设计各不相同;例如在大英博物馆,由莱亚德在尼姆鲁德发现并被收藏。亚述帝国都城尼尼微,有一些封存了皇家的储藏的印章。其中只有少数几个可以通过刻在牛头上的楔形文字来确定年代。有学者指出,巴比伦的亚述皇家印章类型可能显示的是国王抓住了犄角,重点大概是快速,而不是凶猛(图34)[35]。在新埃兰人和阿契美尼德时代有一些真实的狩猎场景(图35—37)。但亚述皇家在战车上狩猎成为波斯大流士大帝的皇家行政印章的主题[36],钱币上也使用了这个图案[37];同样的受害者是一头狮子。

◎ 图 34 新亚述时期蓝色玉髓印章 大英博物馆藏印 1026

◎ 图 35 阿契美尼德时期玉髓印章 大英博物馆藏印 502a

◎ 图 36 新埃兰时期彩陶印章 大英博物馆藏印 726a

◎ 图 37 阿契美尼德时期赤铁矿印章 大英博物馆藏印 503a

如图38,描绘了狩猎和崇拜相结合的场景。一个神大步跨过一只长翅膀的狮子,拉弓箭射向一个咆哮着翅膀的魔兽。女神坐在星光闪耀的宝座上,宝座上支撑着一头蹲着的公牛。七个星星在图案中间,这是西比蒂神群的象征。

◎ 图 38 亚述时期玉髓印章 大英博物馆藏印 119426

美索不达米亚地区的滚印,反映出古代两河流域的灿烂的文化传统,虽然至今已有数千年,但仍然焕发着光彩,保持着各自卓越的艺术和文化特征。它们不仅对本地区的文明延伸具有深远的影响,而且也关系到欧洲、印度和埃及的文化发展,是世界艺术史上启蒙阶段的重要的一页。通过对狩猎和争斗题材滚印的整理和研究,我们认为纵观美索不达米亚地区争斗场景滚印的发展,其整体的布局日渐明朗有序,争斗形象的数量和种类大体呈下降的趋势,但中间也曾出现比较明显的反复现象。根据争斗场景的布局以及争斗形象自身的特征,我们可以初步看出争斗场景滚印发展的一些特征,或者说发展脉络,这些都值得我们去深思、探讨、总结和研究。期待更多的学者能提供更加深入的研究成果,以期更好地研究美索不达米亚地区的历史人文风貌。

[1]于殿利:《人性的启蒙时代 古代美索不达米亚的艺术与思想》,紫禁城出版社2016年版。

[2](美)斯蒂芬·伯特曼著:《古代美索不达米亚社会生活》,商务印书馆2016年版,第253页。[3] Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago. 1987,pp.725-726,779-782,791.[4]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago.1987,p.783.[5]Frankfort, H.1954:The Art and Architecture of the Ancient Orient (The Pelican History of Art),Harmondsworth. Pl ,9A .1954[6]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago.1987,p.683.[7]Pritchard. J. B.:The Ancient Near East in Pictures Relating to the Old Testament. Princeton. 1954,p.12.[8]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago. 1987,pp.77-78.[9]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago. 1987,pp.853-858.[10]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago. 1987,pp.77-83.[11]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago.1987,p.83.[12]Sax:Innovative Techniques Used to Decorate the Perforations of Some Akkadian Rock Crystal Cylinder seal’s,Iraq 53:1991,pp.91-95.[13]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago. 1987,pp.99,954.[14]Boehmer. R. M.:Das Auftreten des Wasserbüffels in Mesopotamien in historischer Zeit und seine sumerische Bezeichnung,Ztschrift Für Assyriologie,64/1: 1975,pp.1-19.[15]Frankfort:The Ancient Near East in Pictures Relating to the Old Testament. Princeton.1954,p.392.[16]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago.1987,p.955.[17]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago.1987,p.111.[18]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago.1987,p.549.[19]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago. 1987,pp.853,855-858.[20]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago.1987,p.956.[21]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago. 1987,pp.158,159,957.[22]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago.1987,p.905.[23]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago. 1987,pp.161-164,958.[24]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago.1987,p.274.[25]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago. 1987,pp.276,279,288,963.[26]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago. 1987,pp.282-283.[27]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago. 1987,pp.287,510.[28]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago. 1987,pp.366-368,965.[29]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago. 1987,pp.5, 337, 880.[30]Frankfort:The Art and Architecture of the Ancient Orient (The Pelican History of Art),Harmondsworth. Pls. 1954,pp.108-111.[31]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago. 1987,pp.343,464,883,884.[32]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago. 1987,pp.418,420,423.[33]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago. 1987,pp. 687-689,732.[34]Frankfort:The Art and Architecture of the Ancient Orient (The Pelican History of Art),Harmondsworth. Pls.1954,pp.87,108-111.[35]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago.1987,p.555.[36]Collon:First Impressions-Cylinder seal’s in the Ancient Near East,London and Chicago.1987,p.558.[37]Hill,G. F.:Catalogue of the Greek Coins of Phoenicia, London.1910.

《西泠艺丛》投稿邮箱 | xlyc2015@126.com

咨询或订阅电话 |(0571)87035360

分享

分享