如毕加索所说:“艺术洋溢着连通性,正如大自然一样”,名画与工艺品间也存在千丝万缕的联系。在古今中外众多名家的画作中,我们不难发现中国瓷器的身影,这些穿插其中的器物,既为画面添加烟火气,也展现了中华文化的魅力。

磁臻7特此挑选七幅以瓷器见长的名画,以飨同好。这是一次跨越时空的东西方艺术盛宴,亦是一次穿越文化鸿沟的视觉体悟。让我们一起来赏析名画中的那些瓷器,领略两种艺术形式交融碰撞的绚烂辉光。

一、 清朝宫廷“西洋风”的瓷韵画意

16世纪-19世纪之间,中国出现了被称为“西洋风”的艺术潮流。西方绘画的明暗、透视等技法被中国绘画流派借鉴引用。对东西方绘画而言,这便是早期的中西融合、“国际接轨”和艺术创新。

01.

郎世宁《午瑞图》中见

清乾隆 仿汝釉梅瓶

郎世宁(1688-1766年)意大利人,生于米兰。清康熙帝五十四年(1715年)作为传教士来到中国,随即入宫进入如意馆,成为宫廷画家,并将西方绘画技法融入到中国画中。这幅《午瑞图》,为郎世宁于雍正十年创作的一幅绢本设色画,现收藏于北京故宫博物院。

郎世宁 《午瑞图》

北京故宫博物院藏

该画作是一幅近似于欧洲静物画的作品。青瓷瓶内插着蒲草叶、石榴花和蜀葵花,托盘里盛有李子和樱桃,几个粽子散落一旁。值得一提的是,该画中的梅瓶造型与磁臻7的清乾隆仿汝釉梅瓶极为相似。

《午瑞图》与清乾隆 仿汝釉梅瓶对比

梅瓶器形始自宋代,乾隆时期加以新的变化,釉色多样,除仿汝外,还见仿官、仿哥、粉青、炉钧等多种釉色,体现了乾隆帝好古兼能创新的风雅情致。

02.

郎世宁《乾隆皇帝大阅图》中见

清乾隆 仿鹿角瓷制像生扳指

郎世宁的《乾隆皇帝大阅图》区别于中国传统肖像画技法,将中西绘画技法融会贯通。借鉴西方解剖学知识运用明暗对比,渲染人物面部骨骼结构。并运用透视手法真实再现马匹和武器盔甲,惊喜描绘其质感和细节。

郎世宁 《乾隆皇帝大阅图》

仔细看,会发现画面中皇帝手中的佩戴的仿鹿角瓷制像生扳指,栩栩绘就。这不仅表现了画家精湛的写实绘画技巧,也反映了皇家生活细节以及此扳指在当时皇帝心中的地位。

《乾隆皇帝大阅图》中乾隆所带扳指与

清乾隆 仿鹿角瓷制像生扳指对比

此件扳指一端圆润,一端呈斜坡式。整体施浅黄绿釉,唯中间一周无釉,内外戳刻黑色小孔洞。

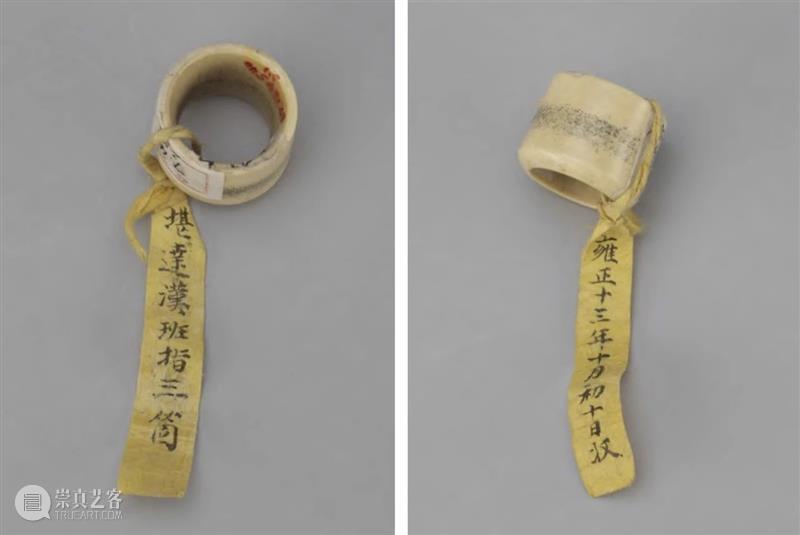

北京故宫博物院藏雍正扳指

根据邵天红女史考证,磁臻的这件扳指形制外观与故宫博物院藏一雍正扳指如出一辙。后者系有清宫黄签,一面书“雍正十三年十月初十日”,一面书“堪达汉班指”。

03.

丁观鹏《是一是二图》中见

清早期 宜兴黑胎仿官釉双龙耳杯

丁观鹏与郎世宁皆是清代雍、乾时期著名的宫廷画家。丁观鹏(?-1771年后),北京人,雍正四年(1726年)进入宫廷。师从郎世宁学习了西方油画。郎世宁与丁观鹏既为师徒亦是合作关系,二人同时在内廷供职四十余年。《乾隆帝是一是二图》右上角有乾隆帝御题诗:“是一是二,不即不离,儒可墨可,何虑何思”。并因此命名,是一副独特的画中画。

丁观鹏《是一是二图》

画面中乾隆的身边陈列着各类古物珍玩,有瓷器、玉器、青铜器、书画等,可见乾隆内府收藏之丰富。故宫近年从家具馆藏中找出了这幅画中同款或近似器物家具,将整幅画中的陈设还原在了南大库清代家具馆中。

故宫博物院南大库清代家具馆中陈设

磁臻7也有幸征集到此画作中陈设相似的宜兴黑胎仿官釉双龙耳杯。

丁观鹏《是一是二图》中家具陈设与

宜兴黑胎仿官釉双龙耳杯对比

黑紫砂是明清时期宜兴窑场在烧造紫砂壶时偶然得到的一种高温玄色紫砂器,不仅外表呈乌黑色,胎体断面也漆黑,表里如一。

明清时,黑紫砂器均进贡皇家供宫廷使用,民间难得一见。清乾隆后期,由于泥料配方和烧制工艺的失传,致使黑紫砂这一宝贵品种失传。至此,再无同款器物造出。

04.

《雍正十二美人图》中见

清 硬木镂空大漆描金青花花鸟纹瓷板绣墩

鼓墩又名“绣墩”,“坐墩”。因它仍保留着鼓的形状,故名。属于高坐具椅凳类,历来多为木腔鼓造型,平顶微凸,弧腹中空,一般在上下彭牙上也做两道弦纹和鼓钉,保留着蒙皮革,钉帽钉的形式。

《雍正十二美人图》

北京故宫博物院藏

而这种圆凳一般都是女子所坐,由于爱美的女子常常在座椅上装饰自己所绣的丝织物,在它上面覆盖一方丝绣织物,故又名绣墩。

《雍正十二美人图》与

两件清代绣墩瓷板正面图对比

北京故宫收藏清初佚名画家创作的《雍正十二美人图》中,清晰地展示了清宫中绣墩的使用情况。其中绣墩造型如鼓,外用锦缎一类织物覆爱美女子端坐其上十分典雅。本次磁臻7的两件清代瓷板绣墩,不失为陶瓷艺术与空间家具陈设的完美结合典范。

二、17、18世纪“中国风”的奢华华丽

中国风是自13世纪晚期就开始在西方欧洲出现的特有的艺术文化现象,是西方人心目中的中国形象。17、18世纪,中国风在欧洲发展到了顶峰。贵族以收藏中国瓷器作为彰显地位、身份的标志。许多欧洲艺术家因此受收到中国风样式的启发,创作出大量令人耳目一新的名作。

05.

弗朗索瓦·布歇《早餐》中见

明晚期 漳州窑米黄搅釉布袋和尚像

弗朗索瓦·布歇是法国洛可可时期的重要画家。他以综合性,感官的绘画主题闻名,1735-1745年间,创作了大量中国风设计,其中不乏有些已经形成系列并被刊印成蚀刻版画。下图是布歇于1739年(35岁)时在法国创作的洛可可风格作品《早餐》,目前由卢浮宫保管。

弗朗索瓦·布歇 《早餐》

目前由卢浮宫保管

17世纪后期,法国等地的瓷器收藏中已经出现了瓷制佛像。到18世纪,这些来自德化等地窑口的小型佛像在欧洲市场广受欢迎,它们被视为具有中国元素的工艺品,其装饰作用大于宗教作用。《早餐》画面左上方所示,即与明末期漳州窑出产的米黄色釉布袋和尚像极其相似。

《早餐》中布袋和尚像与

明晚期 漳州窑米黄搅釉布袋和尚像对比

此件弥勒像全身涂抹象牙白釉,面带笑容,双耳下垂,手持布袋。其形象来源于民间传说弥勒佛化身布袋和尚。该件作品造型代表了德化窑典型的布袋和尚形象,能给人带来轻松愉悦感,深受欧洲人喜爱,被各窑场广泛模仿。

06.

雅克·利纳尔的《五感》中见

清康熙 青花赤壁赋诗文碗

法国画家雅克·利纳尔(Jacques Linard,1600-1645年)于1627年创作的名为《五种感官和四大元素》的静物画,由斯特拉斯堡美术馆藏。利纳尔的这幅作品并不是一幅单纯的静物画。画面中的元素象征着人的五种感官,这是17世纪艺术作品很常见的主题。在西方宗教文化里,感官既是人类获取知识的基础,也是人类通往罪恶的道路。

法国画家雅克·利纳尔 1627年

《五种感官和四大元素》

斯特拉斯堡美术馆藏

装饰有中国文字的瓷器因极富异国情趣而受到欧洲市场欢迎。17世纪20年代荷兰东印度公司的载运货物的清单中有一类被称为“字形碗”的商品,所指的可能就是青花赤壁赋诗文碗。

《五种感官和四大元素》与

青花赤壁赋诗文碗对比

此碗的一面绘有三人乘于舟中,舟尾有操桨船夫二人,舟行于江河之上,沿岸有崖壁,空中有一轮明月,另一面抄录宋代文人苏东坡的《后赤壁赋》。由于碗为球面,在其上书写尤为困难,可见高超之技艺。

07.

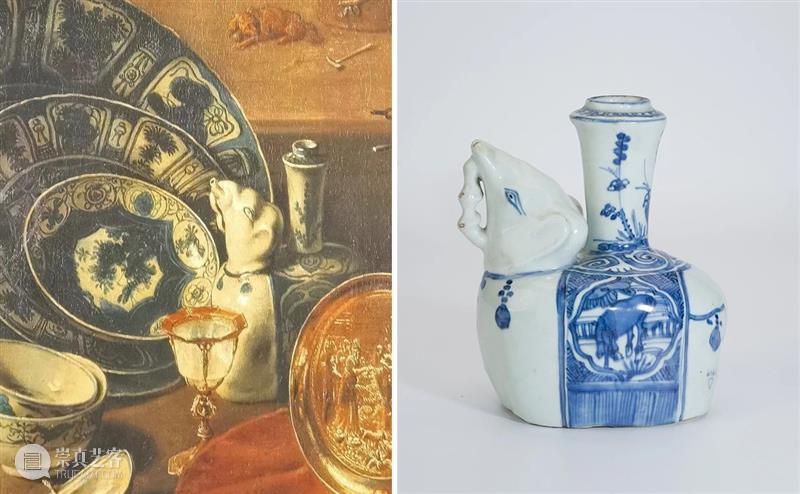

阿德里安·范乌得勒支的《静物·鹦鹉》中见明万历 青花象形军持

阿德里安·范乌得勒支的《静物·鹦鹉》(1636年)是布面油画,收藏于比利时皇家美术馆。这幅作品开创了奢华静物画的先河。画面中金银瓷器等物品琳琅满目,极尽奢华。而独特的是,左下方青花瓷静坐其中,与周围景物形成强烈对比,展现出东方瓷器的秀雅气质。

阿德里安·范乌得勒支 1636年 《静物·鹦鹉》

比利时皇家美术馆藏

这种通过欧洲式的加彩、嵌金技法与中国瓷器的碰撞组合,充分展示了中西文化在器物用途、审美情趣、空间设计等方面的交融。青花象形军持,多供应东南亚和中东,出现在1636年的西方油画中,说明此物也流通到了欧洲。

阿德里安·范乌得勒支《静物·鹦鹉》与

青花象形军持对比

军持整体造型为象形,象代表吉祥。器物设计完美融入象形:进水口在象背上,出水口在象牙上。军持,又名净瓶,僧人游方时携带,贮水备饮及净手。

名画中的一件件瓷器,都在呈现特定的历史文化语境。它们不仅展示了古代丰富的生活场景,也反映了当时的审美志向、社会结构乃至思想情趣。这些瓷器成为脉络清晰的注脚,连接起中国乃至世界。

磁臻一梦已三秋,七期再续翘首望。

联系我们

上下滑动查看更多

推荐阅读

《萧寺远松——林国成个展》上海圣佳艺术空间即将展出

传承与创新,“匠心艺语——苏作传统工艺精品展”开幕及对话沙龙圆满举行!

10月16日开幕“匠心艺语——苏作传统工艺名家精品展”重点作品抢先看

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享