☝点击上方蓝字→点击右上角“...”→点选“设为星(置)标(顶)”

2023年8月15日至10月8日,由国家大剧院与中国舞台美术学会联合主办的“2023北京舞台美术设计邀请展”亮相国家大剧院艺术馆(西厅),展览期间,举办了系列专题讲座。今日学会微信平台推出中国歌剧舞剧院首席服装设计师阳东霖于9月11日所做主题讲座——《中国传统文化的现当代表达》。

阳东霖结合《只此青绿》《孔子》《永不消逝的电波》等多部舞剧,详细地讲解了相关戏剧服饰的设计构思与幕后故事,阐述了戏剧服饰设计让传统文化走进年轻人心中的重要作用,为在场观众带来了一场精彩的讲座。

戏剧服饰设计

让传统文化走进年轻人心中

随着国风国潮的兴起,文化自信、文化认同概念深入人心,中国传统文化再次走入了大众的视野。舞剧《只此青绿》《红楼梦》等频频出圈,让更多观众走进剧场感受中国传统文化的艺术表达。戏剧服饰设计让传统文化走进年轻人心中。

服装是穿在身上的文化。汉服在面料、剪裁、色彩等方面都表达着传统文化的形意之美,而汉服对身材的包容性,也体现了中华文化兼容并包的特质。当代人在穿上汉服以后,仿佛在心中对话古今。汉服成为了沟通现代和历史的桥梁。穿上不同时代制式的汉服,可以去感受不同时期的文化。

2022年4月21日,《只此青绿》被写入了国务院新闻办公室专门就青年群体发布的《新时代的中国青年》白皮书,里面这样写道:“从热衷‘洋品牌’到‘国潮’火爆盛行,从青睐‘喇叭裤’到‘国服’引领风尚,从追捧‘霹雳舞’到‘只此青绿’红遍全国,中国青年对中华民族灿烂的文明发自内心地崇拜、从精神深处认同,传承中华文化基因更加自觉,民族自豪感显著增强,推动全社会形成浓厚的文化自信氛围。”

舞剧《只此青绿》

宋代美学的当代解读

01

舞剧《只此青绿》以国宝级文物《千里江山图》为背景,以现代展卷人探寻这幅递藏千年经典之作的人文价值为视角。剧中以“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”等篇章为纲目,观众跟随现代故宫书画研究人员,在其带领之下,徜徉在宋制美学意趣的画卷之中。

▲舞剧《只此青绿》剧照

幕后创作故事

走进博物馆,走进历史,去繁从简,守正创新。

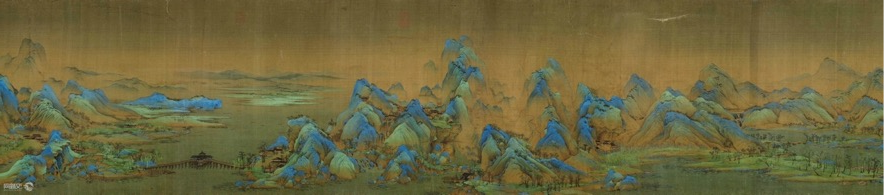

《千里江山图》做为中国十大传世名画,是中国青绿山水画的巅峰之作,与《清明上河图》并称“北宋双绝”,集北宋以来水墨山水之大成。

内容的选取决定了作品的基因。《清明上河图》是北宋风俗画,描绘了热闹繁华的北宋都城东京的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况,有诸多栩栩如生的人物形象。与之相比《千里江山图》则是青绿山水画卷,描绘了烟波浩渺的江河、层峦起伏的群山,构成了一幅美妙的江南山水图,图上的人物极少着墨。

▲《千里江山图》

二者之间,我们为什么选取了《千里江山图》进行艺术创作?正是因为其背后的故事和独特的风格,给艺术创作留出了很大的创作空间。艺术作品不是还原历史,而是去感受历史,辅以艺术的手法融入思考再进行传达。《只此青绿》所有服饰设计元素不光来自于对该画的映象,更多的是对这幅名画形成背后的故事、对宋代制式美学进行了了解并思考。

▲舞剧《只此青绿》剧照

我的服装造型设计理念致力于打造宋制美学的清雅与画卷中亦实亦虚、梦幻的青绿世界。

用色以《千里江山图》为依据进行提取,服装制式则是翻阅大量宋代古画与文献之后的意象化提炼。反复推敲之后,将这独一无二的画中意象宋制美学呈现在剧场之中、舞台之上。

主角王希孟

▲设计图

▲剧照

故事的主角之一是画作《千里江山图》的作者——王希孟,根据《千里江山图》的题跋:“希孟年十八岁,昔在画学为生徒,召入禁中文书库,数以画献,未甚工。上知其性可教,遂诲谕之,亲授其法,不逾半岁,乃以此图进。”他从画中走来,是位勤勉且天赋异禀,把全部的才华倾注于笔端的少年,明亮俊秀,灵气逼人。色彩提取以绢纸的“茶色”为主色调,材质选用中国传统真丝面料。飘逸通透,结构保留古意的同时融入了现代的结构处理,裙片的分割使人物举手投足间更为钟灵毓秀、超凡脱俗。

文化传承·坊间工艺人

如果画作流传至今是历史的偶然,那么千年不褪之色,便是中华民族众多传统工艺造就的必然。

对于那些不曾被记住姓名的平凡之匠人们,这部剧亦是为他们作传。其间蕴含着无数籍籍无名的劳作、默默无闻的付出、心手相传的递藏。剧中无论是千年之前的工艺传承人:篆刻人、织绢人、磨石人、制笔人、制墨人,还是专注当下工艺传承的文物修复者,亦或是专注在此时此刻自己工作岗位上的你我他,都是文化在时间流动中的递藏者与传承者。

剧中以“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”等篇章为纲目,观众跟随展卷人的视角,徜徉在富有意象化表达的宋式美学意趣之中。五位工艺人所带领的群舞段落,是基于写实基础上的抽象化表达,每一章节均是主色块大视觉。

“唱丝”中的女群舞是一群行至田园春雨中的纤纤静女,既是织机上的丝线,又是织丝的少女,一横一纵经之络之,色彩上在蚕丝中提取,款式带着宋制的纤细与素雅感,垂坠且堆积至脚面的长裙有着东方服饰独特的美感。

“问篆”中的群舞,将篆刻工艺过程与铿锵的气魄化入舞者肢体,款式在汉服交领的基础上进行了艺术化处理,袖口与身侧的抽褶工艺与篆刻的纹路相得益彰,彼此呼应。

“寻石”中的男群舞如同遍身肌理与褶皱的赭石色山石,面料选用的是带有金属丝复合而成的纸质面料,动静间形成自然而然的山石肌理。

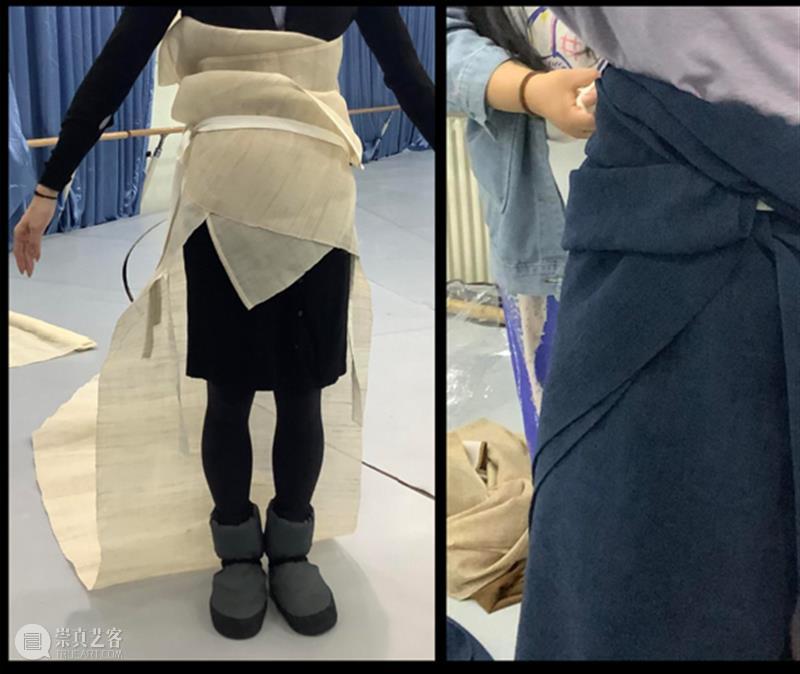

在“习笔”这一篇章中,制笔人是衣着质朴略显粗糙的妇人,以深胭脂色为主,腿部与手部动作利落干练,因而款式上修身合体,用围裙增添劳作感。

“淬墨”中的制墨人有着“轻胶十万杵,砸起万壑松烟”的气魄,颜色上选用如墨一般的玄色辅以灯草灰,配上油亮的面料质感与纹理,融入制墨工艺中烧油的红色。传承匠人们,以体现工艺人与劳作感为主,贴近生活的同时增添艺术化处理,体现传统与现代的延续。

画中意趣·山涧村民

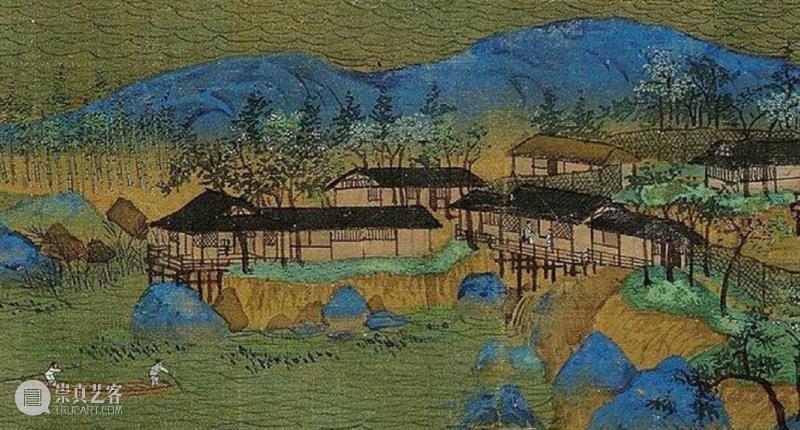

如果大家仔细观察,就能看到《千里江山图》里有无数身着白衣的人,有划船的、钓鱼的、养蚕的、挑柴的……各种形态,因为有他们的存在,《千里江山图》整体变得更加生动。通过艺术化的处理和加工,最终呈现在舞台上的村民形象并不是身穿粗麻烂布,而是力求表现出一种世外桃源的感觉,打造出亦梦亦真的场景。

宫廷美学·翰林书画院

宋徽宗年间,诗词绘画兴盛发展,宫廷设立了完整周密的画院制度,展现在剧中翰林书画院的红衣女官与少年画师段落。该段落满含制式感,亦带着宋制的典雅。配合宋代文人雅士独特审美,譬如抚琴、焚香、挂画、点茶、插花等。

众所周知,翰林书画院(局)是北宋的宫廷画院。剧中设计了这样一众与王希孟一样年轻的宫廷画生。

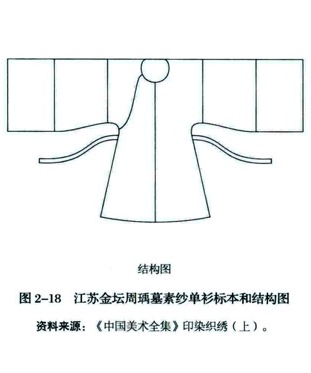

▲宋制圆领袍版型参考

▲角色与感受对位 色彩提取

▲设计图

在我们眼中,这些鲜衣怒马少年郎的盎然生机犹如“小荷才露尖尖角”一般。颜色上大胆的使用了藕粉色,聪敏调皮。在保有宋制圆领袍服的基础上,融入当代的思考和见解。面料上选择了更接近绫罗绸缎中的“罗”,轻盈而通透。

▲舞台呈现

艺术创作从根本意义上说,是突破创作空间的限制,改变和谐而又惯性的思维状态,把典型的设计元素打碎重组,从而让其焕发新的生机,从而获得更广阔的创作空间。

点睛之笔·青绿服装造型

▲舞剧《只此青绿》剧照

青绿舞段是全剧的点睛之笔,一抹青绿,一步一青,山水相连,一步一染,如水如烟,似踏水望月而来。

▲石青(左)与石绿

石青、石绿为矿物色且极具覆盖性,经层层罩染,物象凝重庄严,层次感强,与整幅画面浑然一体,艳而不俗。

▲初期设计草案

设计方案的更迭。艺术创作不是复原与照搬,是揉碎、打破再重新建立。经历了不断的推翻再建立的过程,周而复始。

▲设计图

服装造型设计从款式上强调宋代崇尚的清瘦感,结合手部的袖子叠搭在一起犹如山峦起伏;裙型是将襦缠绕至腰间、用其层叠感形成了山峦层叠之势,仿若《千里江山图》中的层林群山与飞瀑,呈现宋式美学的清雅境界;色彩则提取《千里江山图》中的石青与石绿,运用提炼使其融合到青绿舞段之中。

在面料的选择上,也是经历了反复尝试,最终选定了最适合舞者表演的棉麻材质,能让舞者在跳舞时呈现出柔中带刚的美感。因为是手工染色,所以很难保证每次染出来的都是同一种配色,染色师傅们背后付出了很多努力,非常感谢他们,没有他们就没有《只此青绿》。

舞剧《孔子》

古典题材的浪漫主义情怀再现

02

舞剧《孔子》创作于2013年,被纽约时报称为“中国的文化名片”,至今已经演出了400多场。

在做这部剧的服装设计时,我力求呈现出一幅唯美浪漫的史诗画卷。

所谓“绕衿谓裙”就是指这种沿宽边的下身缠绕式的服装。其缠绕采取横线与斜线的空间互补,获得动静结合的装饰效果。春秋时期的木俑、玉人、画像砖皆有记载,曲裾元素贯穿整部舞剧。

选用传统的中国色。如宫女纯正的茶白配胭脂色的图案,素雅沉稳的牙色、压抑的深黛蓝、美好轻盈的艾绿等,都来源于中国古代经典的传统用色,清淡、典雅、耐人寻味。

针对舞剧可舞性和舞台厚重质感的特殊要求,既要突出服装轻、薄、通透的特点,又要符合春秋战国时期凝重的质感,服装设计根据人物性格的不同选取不同材质:华丽极奢的绸缎皮毛、清新淡雅的轻透真丝、质朴的棉麻等。

舞剧《永不消逝的电波》

红色题材的服装创新

03

《永不消逝的电波》是上海歌舞团有限公司出品的舞剧。该剧以烈士李白的真实事迹为原型,在尊重历史的基础上进行大胆创作,融入青春色彩、红色记忆、浪漫情怀等元素,通过舞剧的独特表现形式,描摹出坚贞不屈的共产党人群像,再现了先烈们将青春无怨无悔献给革命事业的光辉事迹。

因为同名电影已经深入人心,大家在筹备之初都不看好这部红色题材的舞剧。历经两年打磨创排,在上海首演后一鸣惊人,不仅囊获国家“文华大奖”和“五个一工程奖”,更是赢得了市场的认可。大量年轻观众自发“二刷”“三刷”,更有甚者去到不同城市去追随舞剧的巡演。不到一年的时间,《永不消逝的电波》上演场次即将达400场,后续演出安排更是排满了2021年。这样叫好又卖座的“红色”现象在中国演出市场实属难见。

说起上世纪的上海,便会让人联想到中国旗袍,它作为上海的标志性服饰已经流传了将近一个世纪,几乎渗透在当时生活中的各个阶级与各种场合。旗袍缝住了过往的旧时光,缝住了民国女子的绝代芳华,使之既有宋词的清瘦,又有唐诗的丰满;既有乍见而欢的欣悦,也有久处不厌的挚爱。凭借自身的雅致端庄将东方女性的柔美特质演绎到极致,可称谓是永不消逝的美。

在设计《永不消逝的电波》中的旗袍时,为了保留旗袍古典雅致的美感,设计时尽可能地避开了有腰省修饰身体、体现曲线的改良版旗袍,而是选择民国时期无省古典型旗袍,塑造出来的袍服不修饰曲线,不刻意雕塑三围,略显腰身,以“平”、“整” 为美。

这种看似波澜不惊的“平”、“整”之形,正是来源于传统中式制版与东方文化审美,同时也是局限的空间中去创作理念的一种呈现,体现出剧中女子别样的雅致与细腻。

在筹备剧中服装造型的过程中,为表现旗袍店群舞濯清涟而不妖的华贵气质,面料选用丝绒质感打底,在领子、袖口等处加以蕾丝点缀,厚重的丝绒搭配轻薄清新的花卉纹蕾丝边,使得整件旗袍从外观上看起来透气了很多,蕾丝的点缀起到了虚实对比的作用,既轻盈又俏丽。

中式盘扣和西式蕾丝面料结合毫不冲突,反而给人一种和谐素雅之感。提升了旗袍店女子舞段的气质与味道,削弱了妖媚的气息,使之在人们心目中更高雅得体。

民国记忆百味杂陈,有百乐门歌舞的流光溢彩,也有石库门弄堂的烟火气。

克制的烟灰色是为清晰而浓烈地展现属于这一人群、属于这一时代恰到好处的美。在限制空间,克制设计中同时留下了永不消逝的旗袍之美。

《在远方,在这里》

民族题材的乌托邦

04

《在远方,在这里》于2019年11月在国家大剧院上演。这是佟丽娅从演员回归舞者身份后的一部作品,讲述了一个自我成长、对远方家乡报答的故事。

新疆广袤的大地上滋养着各个民族的人们,从各民族里提取典型的元素,或是款式,或是图案,或是颜色,抑或是一个意向,重新进行融入充沛情感的解构和重组。化繁为简,突出大美新疆,是我在创作中所围绕的中心。

该舞蹈剧场取材于新疆多元的民族风情文化,融入了维吾尔族、锡伯族、哈萨克族、塔吉克族等民族的舞蹈,每一个段落都满载着对大美新疆的眷恋之情。里面有哈萨克赛马文化、楼兰古国的神秘再现、神秘龟兹飞天等不同的元素。一般民族题材的舞台作品往往会有很多限制——宗教性、习俗性等,很多地方不能改、不能变,这就加大了设计师概括提炼的难度。

从接触剧本,到创作会和采访,到搜集大量的新疆民族服饰的资料,到设计方案的反复推敲和制作,直到舞台上的呈现,从春到冬,历尽将近一年的时间。最终使各民族服装在舞台上呈现出一个风格统一又不失创意的效果。

剧中服装用了大量的手工珠绣和刺绣工艺,突出细节的同时也保留了民族的元素,力图呈现出民族服饰的高定感。为了达到这样的设计感,少不了大量时间的堆砌和制作者的辛苦与努力,例如佟丽娅所穿的楼兰服装,就耗费了三个绣娘大半个月的时间缝制。

传统与未来对话

传统文化结合现当代艺术设计的多种可能性

《无问·襌衣》分为实物和视频两部分,视频部分记录了作品的成形过程,金属网与天然苎麻的贴合制成无问禅衣雏形,经过长期的风吹日晒,最后燃尽,表面的苎麻燃至灰烬,与内在的金属网衣组合出另一种全新的状态。

▲素纱襌衣

▲《无问·襌衣》设计图

作品灵感造型来自马王堆汉墓发掘出土的国家一级文物“素纱襌衣”,仅重49克,代表了西汉时期纺织技术巅峰时期,放在2000年后的今日,依然令人惊叹不已。

▲《无问·襌衣》视频

作品用全新的材料和特殊制作的记录方式,重新解读传统文化的内核。历史由无数的尘埃组合而成,浮华消失在岁月的流逝之中,经过历史的沉积,最后留下传统文化的内核更历久弥新。

致敬中华优秀传统文化及其创造者、传承者!

讲座结束后,阳东霖带领大家来到2023北京舞台美术设计邀请展现场,参观了正在展陈的舞剧《只此青绿》的服装作品,并进行了相关讲解。

文字整理:张丽佳

摄影:王泳力

责编:张丽佳

各专委会官方微信公众号

轻按二维码 识别关注

各省市舞美学会官方微信公众号

轻按二维码 识别关注

一键5连击:点赞+分享+在看+留言+星标

总有一款适合您→→→

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享