维多利亚·马塔雷塞对话安妮·伊姆霍夫

Vittoria Matarrese in Conversation with Anne Imhof

译 / 陈玺安

译者按:本文收录了安妮·伊姆霍夫2021年在巴黎东京宫举行大型个展“静物”(Natures Mortes)之际,与展览策展人维多利亚·马塔雷塞所进行的对话。伊姆霍夫的创作运用来自舞池文化的表演和音乐拓宽了当代艺术的场域,其巧妙之处在于她融合了绘画及装置的工作。对话中,伊姆霍夫提及她早期的阅读和同侪的影响,并得以转化成后来的表演以及在各种媒介的语境中分别与多人进行合作。而关于她的表演和绘画之间的相关性,她也从手法上展开阐述,例如绘画作品涉及的多层次技巧,以及对颜色和光影效果的处理等元素,如何融入到表演中。另外,表演作为一种现场性艺术形式的特点,也与她绘画中的静态元素形成鲜明对比。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof),《静物》,2021 年,巴黎东京宫

表演中的鲁本·诺埃尔(Ruben Noel)和伊戈尔·卡瓦列拉(Iggor Cavalera)

摄影:Nadine Franczkowski

© Anne Imhof

Courtesy the artist, Palais de Tokyo, Galerie Buchholz, Sprüth Magers

维多利亚·马塔雷塞:你能谈谈在你的生活中,音乐与声音文化扮演怎么样的角色吗?我知道与你合作至今的朋友们当时都是乐队成员……

安妮·伊姆霍夫:我从19岁开始玩音乐。当时我住在法兰克福一个类似公社的地方。尽管客厅看起来更像是一个拳击馆,但我无论做音乐或艺术创作都在那儿,客厅就是我的工作室。我从朋友那里借了一些设备,包括一把吉他。音乐创作是种不会让人焦虑的媒介,还可以与他人建立交流,共度时光。我认识纳丁·弗拉茨科斯基(Nadine Fraczkowski)的时候,我们都才20岁上下。纳丁总是相机不离身,拍了很多照片,大部分是纪录式的影像,其中包括我、我们的朋友以及当时的小镇生活。她当时的梦想是成为一名战地摄影师然后环游世界。而我那时候刚从我读的第一所艺术学校退学,我俩便组建了一支乐队。我当时刚读完波伏娃的书,《端方淑女》,我们的乐队便顺势用了这个名字。我当时的状态是想要的非常多,却对如何达成目标完全没有头绪,后来发现这些想法没能立刻实现,我还对此生气过。我的梦想一直是成为一名艺术家,但我也想玩朋克摇滚,并且也在接受职业化的拳击培训,但我当时是非常没有自信心的。后来这也让我变得极度焦虑易怒。我根本不懂得怎么应付体制,甚至有种无可救药的想法,觉得自己尽管只有23岁,但人已经快要不行了。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof),《静物》,2021 年,巴黎东京宫

表演中的伊丽莎·道格拉斯(Eliza Douglas)

摄影:Nadine Franczkowski

© Anne Imhof

Courtesy the artist, Palais de Tokyo, Galerie Buchholz, Sprüth Magers

维:伊丽莎·道格拉斯(Eliza Douglas)在这里面是怎么样的角色?

安:刚刚讲的都是在认识伊丽莎之前很久远的事情。我和她是2015年在柏林的一次活动中认识的,当时我做了一场简短的演出。我们当天就在一起了,她也参演了第二年的作品《焦虑》(Angst)。对我来说,这是一次令人兴奋的、改变一切的经历,打开了一种新的合作方式。我以前只会在音乐领域体验过这种没有限制又一切向好的感觉。从我们认识彼此之后,就一直在表演方面进行合作,伊丽莎除了和我一起为《焦虑》、《浮士德》(Faust)和《性》(Sex)作曲之外,也独自担纲“静物”(Natures Mortes)展上的音乐制作。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof),“愤怒”(Rage)展览现场,Deborah Schamoni,慕尼黑

摄影:Uli Gebert

Courtesy the artist and Deborah Schamoni, Munich

维:我知道旅居巴黎的这段经历对你而言非常重要。可以说说原因吗?可以分享那段时期的一些经历吗?

安:我是在2014年从美院毕业的那年,就从法兰克福搬到了巴黎。我当时才刚在法兰克福Portikus艺术中心做了第一个机构个展。那次展览还是在朋友的帮助下才完成,有些朋友到今天都还在一起合作。这次展览也是我第一次展出绘画,当时现场创作的画布是16米乘9米,从天花板上悬挂下来。消防队也来到现场,因为我们用了炸药去画一些线条。那场演出全部都由女性来完成,而且都是我当时的朋友,包括和我在Robert Johnson俱乐部合作的朋友。那场狂欢还加入了三头驴、无数香烟和成堆的红牛饮料。不过,游行更多的是向内移动,而不是向前推进。我给它起了个名字叫《水、狮》(Aqua Leo),这两个代号是我们在俱乐部里面用的,代表“是”和“不是”。当时我还在另一个叫做Beautiful Balance的乐队,里面有斯蒂芬·切平宁(Stefan Tcherepnin)和维特·洛朗·库尔兹(Veit Laurent Kurz),我们还在finissage俱乐部做过表演。做了那场展览以后,我开始进一步将音乐融入到我的艺术实践中。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)

《为陈列柜而作,为愤怒而作》(For Cabinet, for Rage),2014年

绸丝上油画颜料、木炭、铅笔、粉彩和丙烯

274 x 300 cm

“愤怒”(Rage)展览现场,Deborah Schamoni,慕尼黑

摄影:Uli Gebert

Courtesy the artist and Deborah Schamoni, Munich

到了巴黎后不久,我在老佛爷基金会艺术中心做了一场演出。但当时我有点累垮了,对于参与演出非常犹豫,当时我很害羞,也不喜欢规划、筹备或参与到一些项目里面。并且,我对于没有团队的个人演出感到很焦虑,所以直到最后一刻我才确认参演。我做了一场相当直接的噪音演出,演出开始一小时后,警察上门了,理由是邻居举报音乐太大声。我当时非常愤怒,因为我正准备要唱一首我刚写完的歌,也是我自己最期待的部分。我当时站在原地,而人们因为警察的到来全都冲了出去。我记得我当时非常生气也感到受伤,于是我就拿起我的东西,一言不发地离开了,我回到我在国际艺术城的工作室,也是我住的地方。我在巴黎不认识任何人,所以我再一次报了拳击课,也开始喜欢上法式拳击课程,几乎每天都练拳。我后来也继续在工作室准备尼姆市方形艺术中心(Carre d’Art)的一场小展,将大型画布铺开在地板上画,也继续准备一场在巴黎的表演,就叫《愤怒》(Rage)。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof),“愤怒”(Rage)展览现场,Deborah Schamoni,慕尼黑

摄影:Uli Gebert

Courtesy the artist and Deborah Schamoni, Munich

维:为什么特别用这个标题?

安:我想这就是我当时的心境。对我来说,它也涉及欲望。也是在这个时候,我认识了很多现在仍与我一起工作的人。当时因为纽约PS1当代艺术中心的邀请,我正在征集纽约舞者。我在网上认识了米奇·马哈尔(Mickey Mahar),也认识了正在巴黎夏约宫国家剧院跟着佛塞舞团(Forsythe Company)一起练舞的乔什·约翰逊(Josh Johnson)、弗朗西斯·基亚维里尼(Frances Chiaverini)和卡佳·切拉内瓦(Katja Cheraneva)。我们一起练法式拳击,我当时也在规划一些集体训练,假装我们是一家真正的舞团,但我能想到的就是……在城市里漫步,徘徊,在街上闲逛,有时走得相当远。当时纳丁也和我们在一起,她对巴黎的外围以及市中心一些僻静的废墟很感兴趣。我们有很多在公共场合尝试一些编舞片段的照片。这就是我们准备作品,测试构图组合的方式。一起约出来闲逛,然后散开,再试着用眼睛找到彼此。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)

《下面,下面,下面,空心鲸鱼》(Unten, Unten, Unten, Hollow Whale),2014年

混凝土、酪乳、粘土、混合媒介

38.5 x 200 x 62 cm

摄影:Uli Gebert

Courtesy the artist and Deborah Schamoni, Munich

我们去的另一个地方是小环铁(La Petite Ceinture)。我记得当时我们发现了长满植物的一条废弃隧道,就像进入另一个世界。弗兰齐斯卡·艾格纳(Franziska Aigner)、莉亚·韦尔施(Lea Welsch)、奥尔加·佩丹(Olga Pedan)、纳丁和我在里面待了很多时间,几个小时过去,甚至不需要多说什么。这件作品主要是为了创造另一个现实,一个我们感到满意的现实。我们半开玩笑的起了一个名字,就叫做《自由一、二、三》(Freedom I, II, Ⅲ)。

维:当时你会在自己的作品中演出吗?你的音乐方法又是如何发展的?

安:在《焦虑》之前,我在所有早期作品中都会自己出演,也会制作动作素材和音乐。通常,我会在演出开始前先放一首曲子,然后找人接手,或者做循环播放,就能放下设备开始表演。以2015年先在纽约举行,后来巡到巴黎东京宫的《交易》(Deal)为分水岭,也是我认识你的那会儿,我当时的重心已经放在导演上。这些作品中大部分的音乐都是我自己写,至少也会构思主要的旋律。这些旋律常是和表演搭配起来有点奇怪的忧郁曲调。后来伊丽莎也参与更多……她带来她自己的音乐元素和兴趣,也与我的风格非常相似,所以也是完美契合。她的音色非常出彩且强劲有力。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)

《交易》(DEAL),2015年

纽约现代艺术博物馆PS1当代艺术分馆展览现场

摄影:Charles Roussel

当我们在制作《焦虑》时,我写了一首叫《潜水》的歌,部分是来自弗兰齐斯卡在排练时带进来的萨福诗元素。这是我听过的最美丽的情诗。歌词写道:下潜,下潜吧╱我的爱人╱下潜,当我弹着钢琴唱这首歌时,英文的“dive”听起来就像“die”:死吧╱我的爱人╱死吧。这点我很喜欢。我们还用了摩托车声做混音。用一种音乐现成物的概念,也是代表速度的象征。这段声音在《浮士德》中反复出现,然后,在东京宫做放映的《性》作品中它也以配乐的方式再次出现,标志了一个新的起点。作品《静物》里面的笑声和尖叫声的运作逻辑也与此类似:即使是最直白的音乐元素,也随着时间的推移变得更加抽象。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)

《交易》(DEAL),2015年

纽约现代艺术博物馆PS1当代艺术分馆

摄影:Charles Roussel

维:《静物》的标题算是回应了展览中弗朗西斯·毕卡比亚(Francis Picabia)的作品,特别是他自我认定为当时绘画传统的代表。

安:毕卡比亚的作品在法国电影资料馆的老厅内展示,这里最早是用投影图像搭配故事讲述的方式做放映。在展览中,有些作品的选件不仅是出于敬仰和欣赏的缘故,也是为了在不同的语境和新的视角下展示它们。毕卡比亚的作品涉及特定的男性绘画传统。在展览中则被放置在另一个脉络下进行展示。艺术家之间的联系往往不像艺术史所暗示的那样是线性的,其脉络也通常是由评论家和其他艺评人所制造的,从而让历史符合他们自己的叙述。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)

《交易》(DEAL),2015年

纽约现代艺术博物馆PS1当代艺术分馆

摄影:Charles Roussel

我之所以会选择这个标题,也是因其美感和象征意义。自然之死…我很喜欢这样的概念,竟然用自然以及其浪漫主义的对抗,作为描述一个流派的词汇。进一步引申,它讲述的是关于生命必有一死,有创造便必然有消逝。这个标题也隐含了我们运用表演的环境让静物画从死里复活的意涵,我们在2021年10月也会做一场用活人扮演静态画面的演出。一切都是虚无。表演,即使目前只是以缺席的形式,也渗透到了展览中。我们搭起无数座舞台,作为唤起言说或歌唱的地方,这样的空间是生命的静帧,也是悬停下来的生活。东京宫的展览空间如此空旷,要在此做展,或许只有敞开心胸面对其过程的零碎性,并意识到单件作品在整组系列中的实际作用和力量,以及理解到如何发动它们内在的艺术力,才有可能实现。我在这个展览中想要再次以狂喜的方式庆祝艺术,强调差异,也试着挑战多线叙述的潜能,创造一个你可以深入也可以迷失其中的空间。它不是总体艺术,而是一个由多个局部组成的整体,而每个局部都有自己的历史、自己的位置、自己的生成和自己的生产方式。我更多是将它们看作一个个自转中的卫星,彼此围绕。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)

《交易》(DEAL),2015年

纽约现代艺术博物馆PS1当代艺术分馆

摄影:Charles Roussel

维:你为这次的展览做了大量新作,包括画在铝板和画布上的都有。我知道这两种材质都需要一层又一层的绘画技巧来实现不同颜色之间特殊的“晕染”效果。在我看来,你的研究最重要的部分是扩大两种颜色间的空间,即画作的两个相对部分。

安:展览中这些新作是我去年在工作室排除干扰,并且集中精力准备展览的成果。这段时间我真正迷上了明暗对比的手法。而且我希望这些画看起来不是干净的,而带有一种不稳定、肮脏、甚至有毒的质感。因此我用的是脏黄色。就像音乐一样,做出层次感通常会让我得到我想要的结果,也能够让制作上突显出一种结构。有时工作室里还有其他人和我一起画画。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)

《性》(Sex),2019年

泰特现代美术馆,伦敦

摄影:Nadine Fraczkowski

© Anne Imhof

Courtesy the artist, Tate Modern, Galerie Buchholz, Sprüth Magers

最近,我一直在与一位名叫塞思·皮克(Seth Pick)的画家合作,之前则是和劳拉·兰格(Laura Langer)和布拉德利·戴维斯(Bradley Davies)等人合作。无论是一个人创作还是与他人合作,都是一种有意识的创造过程。我喜欢人们来到我的工作室,我可以在作品中看到这点,即使我不喜欢创作过程被打断,但对作品来说是有好处的。同样的,音乐制作和表演合作也是如此。在这两种情况下,即使我想这样做,想法也根本起不到决定性的作用。我喜欢不约束自己;保持事物的开放性,让自我随波逐流,犯错,冒险。这种状态对我的工作方式很重要。我总是试图尽可能长时间地保持在这样的状态中,这也是能够滋养超出我理解的情境,我在艺术创作中是渴望这样的状态的。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)

《性》(Sex),2019年

泰特现代美术馆,伦敦

摄影:Nadine Fraczkowski

© Anne Imhof

Courtesy the artist, Tate Modern, Galerie Buchholz, Sprüth Magers

维:铝板绘画也让你得以像雕刻风景一样画画......

安:那些刮痕是在东京宫的布展即将结束时现场完成的。我当时连续熬了好几个晚上。我在画这些铝板作品之前和在进行实际刮擦的时候,都在一旁画了更多画作为准备,就像一种仪式,画面上没有任何事情可以重新再来一遍。我画的只是简单的线条,有时交叉,有时试图保持平行。由于这些作品几乎接近于镜面,所以在我工作的时候,我总是在与自己在作品中的倒影进行斗争。通常,这些线条仍然保持在非常抽象的状态中。我新作的三联画则呈现了波浪运动的状态。在《图一》(Figure I),我不断涂上图层再又抹除。画中的水平线暗示了一个旋转90度角的空间,而画作则位于其上。我是在一个周日,在东京宫的上层空间画出这件作品的,当时,入口大厅里充满了光线。博物馆里空荡荡的,外面中庭里可以听到滑板的声音。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)

《性》(Sex),2019年

泰特现代美术馆,伦敦

摄影:Nadine Fraczkowski

© Anne Imhof

Courtesy the artist, Tate Modern, Galerie Buchholz, Sprüth Magers

维:你可以进一步介绍展览中其他受邀艺术家的情况吗?

安:除了我自己的作品之外,还有更多的艺术家参与到《静物》里面。非常荣幸能让我的作品和其他艺术家的作品一起展示,我希望借此可以打开展览的多孔性,引发各种思想的开放流动。正如展览所在的这栋建筑,或许,这场展览本身也处于未完成的状态。随着这些艺术家陆续进行现场表演,这场展览的形式也会因为尚未到来的作品而还有成长和变化的空间。我想,比较能够代表这类型合作的,要算是视频作品《死亡之愿》(Deathwish),这是伊丽莎和我一起做的。这件作品中,她就在镜头前面,画面是稳定的一个长镜头,呈现着我对她的注视,同时也展示了一位艺术家回望的目光。她在这个景框内做出的决定与我的决定同样重要。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)

《性》(Sex),2019年

泰特现代美术馆,伦敦

摄影:Nadine Fraczkowski

© Anne Imhof

Courtesy the artist, Tate Modern, Galerie Buchholz, Sprüth Magers

维:你的演出也将于稍晚(2021年10月)在展览中进行,但展览空间放眼望去到处都是身体。你如何处理身体的存在与缺席?

安:过去,我总是让演出先于展览开始。到了《静物》这会儿,就开始挪到后面了。所以说,这次演出要在秋天才开始。不过,空间中的雕塑和其他元素很明显的还是呈现可被使用和可触的物件。在表演过程中,空间变成了某种异托邦,变成艺术空间与幻想空间的混合体,一切都变成了背景和布景。至于我们的工作方式:我们会准备,但我们不会排练,就在你面前完成整个演出。我们会事先来看这里的场地,所以大概明白如何处理不同的情况。必须“充分利用它”。这些作品通常缺乏正向的能量。观众和表演者共同在空间中的感觉并不是愉悦的,至少在过程中并不是。我们不会给到缓冲的空间,不会给你们笑容。因为这不是演出的目的,也不是我们这个创作的运作逻辑。我们也不是为此而来的。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)

《浮士德》(Faust),2017年

第 57 届威尼斯国际艺术双年展德国馆

摄影:Nadine Franczkowski

© Anne Imhof

Courtesy the artist, German Pavilion 2017

但实际上我们在做什么呢?我们又为什么在这里?如果它很重要的话,该怎么办?如果它对某件事有好处,又该怎么办?如果它导致某事发生怎么办,如果它做了什么事,该怎么办。如果,我们就在这里做点什么事。例如,我们整个团队共同写一部剧本。我们制作场景、动作,给它们命名,并按顺序排列它们。人们开玩笑说,我以前非常反对写乐谱,但现在我完全赞成,乐谱的形式可以是文档,也可以只是写在人们手机或手臂上的笔记。任何好用就手的方式都行。一方面,它有其独特之处,每个人对它的看法都不同,但事实是,过程中这部作品受到很多人的影响,他们的想法都在里面了,我们的爱与挣扎都在里面。熬过夜晚,到了疲惫的大清早,我们紧抱彼此,尽管相信不同的事情,但也为着同一件作品而努力,我们为获得该有的酬劳、为该讲出来的话而努力。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)

《浮士德》(Faust),2017年

第 57 届威尼斯国际艺术双年展德国馆

摄影:Nadine Franczkowski

© Anne Imhof

Courtesy the artist, German Pavilion 2017

我的作品通常不是舞台演出,因为它不算是音乐会,也不算是动作设计。之前我也用过斜的基座、没有出口的螺旋楼梯、高高的床,供高个子女孩们做大梦。我们学会了要为观众席留出摇滚区,学会了如何为表演者腾出空间,以及如何引导观众向前走动。其实很简单的。当我们想让观众同时进到几个地方时,我们会找一个分身和替身来帮忙。现在,随着《静物》的发表,有各种各样由金属和木材建造的舞台,无论是大理石楼梯的突出部,或是用混凝土板的阳台。这上面安装有各种设备:扩音器、架子鼓、旗杆、麦克风。到目前为止,它们还只是停留在图像的状态、还只是潜在的状态,等待被激活,等待变成不同的的图像,例如声音、人群、选择、沉默、名声、失败。我把新作品想象成一支游行队伍。它继续前进,再也不会回到同一个地方,一个最终的行动。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)

《浮士德》(Faust),2017年

第 57 届威尼斯国际艺术双年展德国馆

摄影:Nadine Franczkowski

© Anne Imhof

Courtesy the artist, German Pavilion 2017

维:你能告诉我一些《静物》配乐的事吗?

安:音源是一直在变的。人们自己会带着音箱放。我们则弹吉他,诸如此类的。再有人大喊:“艺术,艺术,艺术。

啦啦啦

下潜,下潜,下潜。

能潜多深就多深,

潜到你的肺部像吸饱空气那样浸满水。”

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)

《浮士德》(Faust),2017年

第 57 届威尼斯国际艺术双年展德国馆

摄影:Nadine Franczkowski

© Anne Imhof

Courtesy the artist, German Pavilion 2017

维:你在东京宫与表演者一起排练的头几天,我听到你谈到卡夫卡,特别是他关于游泳的文本。卡夫卡在他的日记中说到,“我可以像其他人一样游泳。差别在于,我的记忆力比其他人好,没有忘掉以前不会游泳的事。但也因为我没有忘记,会游泳对我来说没有任何帮助;所以啦,说到底,我其实不会游泳。”

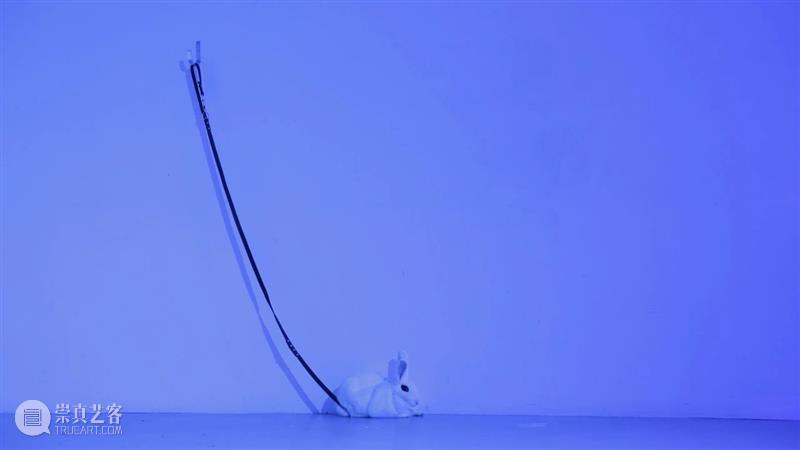

安:我想要制作一种封闭却没有框的图像,就像卡夫卡的空间一样。它们的运动不必然有其原因。没有起因,也没有到达点的运动。例如,展览中的声音雕塑是由伊丽莎和我共同创作的,由在轨道上移动的扬声器组成,这些扬声器看起来好像在拉动并且压倒那些束缚它们的力量,就像拴着皮带的狗一样,也像是安在天花板上的声音旋转木马,转动并永不停歇地继续下去。如果上层空间的一个电路关闭,下面底层的另一个电路便介入其中。正是这样的物件,让我可以领会卡夫卡小说中的机器及其空间关系,这些机器的用途晦涩难懂,但却拥有内在逻辑——它之所以会被认为是荒谬,全因它们不被主人公的理性能力所辨识。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)

“静物”(Natures Mortes)展览现场,巴黎东京宫,2021年5月22日-10月24日

摄影:Andrea Rossetti

© Anne Imhof

Courtesy the artist, Galerie Buchholz, Sprüth Magers

他描述事物如何被给定的方式,以及人类如何与任何既定环境相互动的方式,都强调了潜能而非兑现的重要性。我一直希望能和卡夫卡坐在一起交谈。我觉得他的创作方式不可避免地与你上面引用的这种不可能性有关。写作或创造出唯一可能,却同时也是不可能的事情,就像那个游泳的人一样。如果它们实际上是同一件事,那么所有这一切都有意义,对吧?

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)

“静物”(Natures Mortes)展览现场,巴黎东京宫,2021年5月22日-10月24日

摄影:Andrea Rossetti

© Anne Imhof

Courtesy the artist, Galerie Buchholz, Sprüth Magers

维:你在展览入口的雕塑《通道》会让我想到本雅明的《巴黎,十九世纪的首都》(1935)中关于巴黎拱廊街(通道)和新乌托邦理论的问题。本雅明将他的分析构建为时间–空间和美学–政治的徒步探索,介于城市规划、社会和政治斗争、反革命、中产阶级意味深长的垮台等种种的思想体系之间。在文末,他写道:“随着商业经济的崩溃,我们开始在其行将崩毁之前就发现:资产阶级的丰碑其实已成废墟。”

安:走在《通道》雕塑中,通道也会逐渐显得愈来愈长,让你看不到它的终点。两侧的玻璃看起来是使用过的,上面带点铜绿腐蚀痕迹。我很喜欢镜映所打开的第二层空间,一个虚幻的空间。它在很多方面都具有暗示性。你如果从里看到外,房间和人从四面八方镜映出各种形象。我们花了很多时间在这个空间中,就为了观察一天中光线如何变化,也观察光线在作品中的运作方式,哪些部分会留在暗中,什么部分会被打亮,以及何时被打亮。玻璃在通道中反射光的方式让通道保留了几乎不透明的质感——尽管它其实是透明的。这让我想到了卡拉瓦乔对光的使用。对于他的绘画要陈列的大致位置,例如在教堂里的位置,卡拉瓦乔心中多少会有数,他会把画挂在窗外光线可以照见的地方,或者是只有弥撒期间的蜡烛会照亮的位置。总之就是现地性的创作。实际上这是相当过程性的工作,你可以看到他是如何协商画作中的黑暗与光亮。我希望资助他的人有被他搞到抓狂。

安妮·伊姆霍夫(Anne Imhof)

“静物”(Natures Mortes)展览现场,巴黎东京宫,2021年5月22日-10月24日

摄影:Andrea Rossetti

© Anne Imhof

Courtesy the artist, Galerie Buchholz, Sprüth Magers

说回雕塑吧,这里面有个部分是另一位艺术家的作品,透过通道外挂着的一系列绘画上,映射出一个破碎又叠加的名字,有点像是时光机,仿佛在快进又像是在减速。它的弧线造形会在楼下的雕塑上再次出现:一个锥形仿佛让人跑进地下的跑道。在我看来,这件雕塑既是通道也是街垒,具体取决于你的视角和出发点。它的材料一半是玻璃,一半是木头,我喜欢这两种材料的结合。这种组合让我想起了2020年中的麦迪逊大道,当时,这整片商业地带全用木板封上,让你看不到后面的任何商品陈列,直到你几乎忘记橱窗上的玻璃,甚至开始希望它早已被永远替换掉了。在那一瞬间,资本主义仿佛透露了其脆弱的本质。但这就像蟑螂一样,你可以打死一只蟑螂,但却挡不住它的繁殖。我们知道如何快速行动,如何生存,如何聚集,团结起来并变得更强大,如何在看不见的地方行动,随时可以找到遮蔽。我们懂得脏乱以及诗歌的价值。我们在那些制定规则、压迫者面前唱我们的歌。我们的歌曲是古老的旋律,通过爱,我们一遍又一遍地吹着口哨。我们正是通过这样的方式在黑暗中发现彼此。我们对他们了如指掌。

▼ 点击“阅读原文”,了解更多画廊和艺术家相关资讯

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享