/// 最 精 彩 的 美 术 类 公 众 号 ///

2023年11月2日

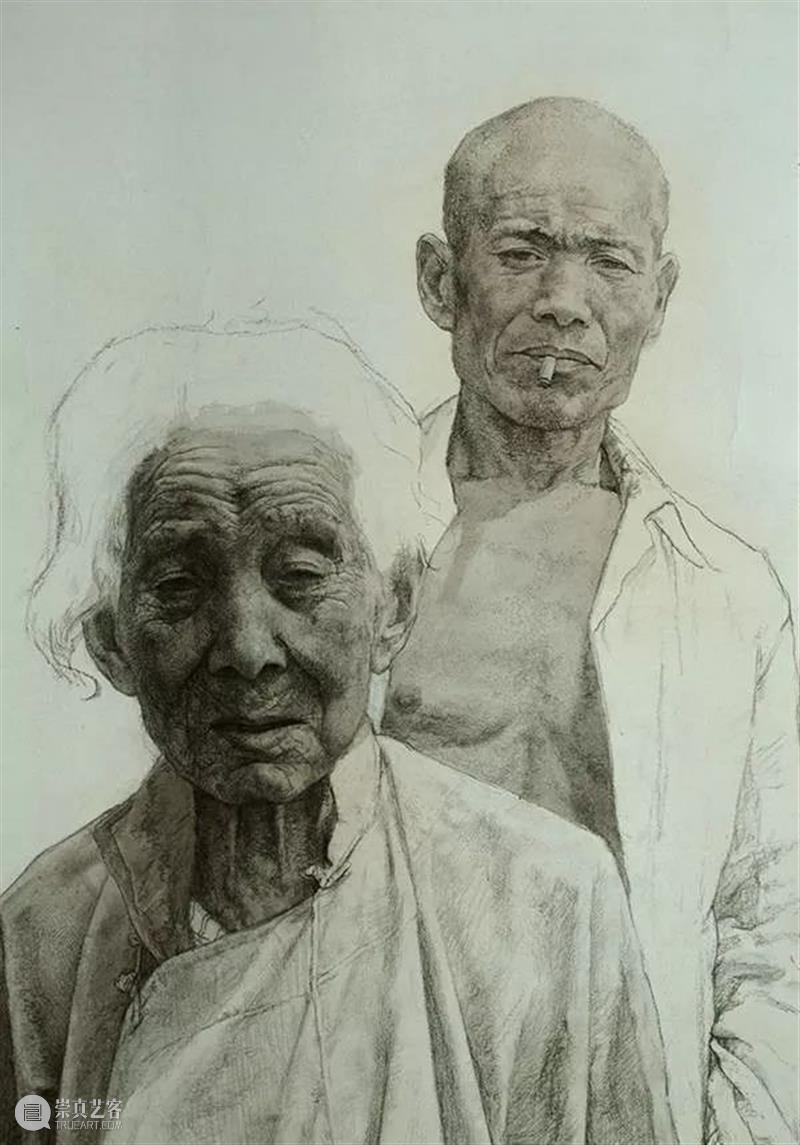

那时学画没有老师,也没有《怎样画素描》一类书的指导,好不容易得到一本徐悲鸿的素描集,我这才有了“老师”。徐先生的素描成为衡量我素描水平的标准,我的习作渐渐地和书上的“感觉”有点相似了。

那时不知道画画有什么社会价值,只决心要像徐悲鸿先生画得那样逼真生动;尽管不知道成为画家的路在何方,却也开始滋长着理想,壮志。

我整日陶醉在画画带来的幸福和快乐中,每天都画到深夜,母亲催几遍才睡觉;数九寒天里没有火炉取暖,冻得双手红肿裂口,连水彩笔也常被冻在色盘里。

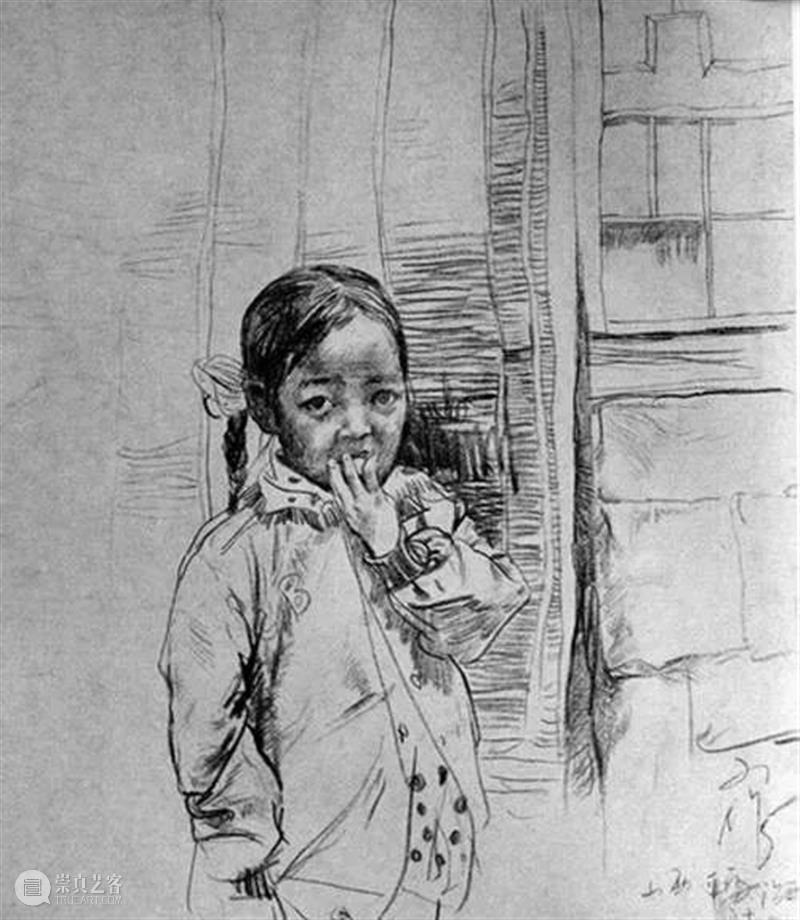

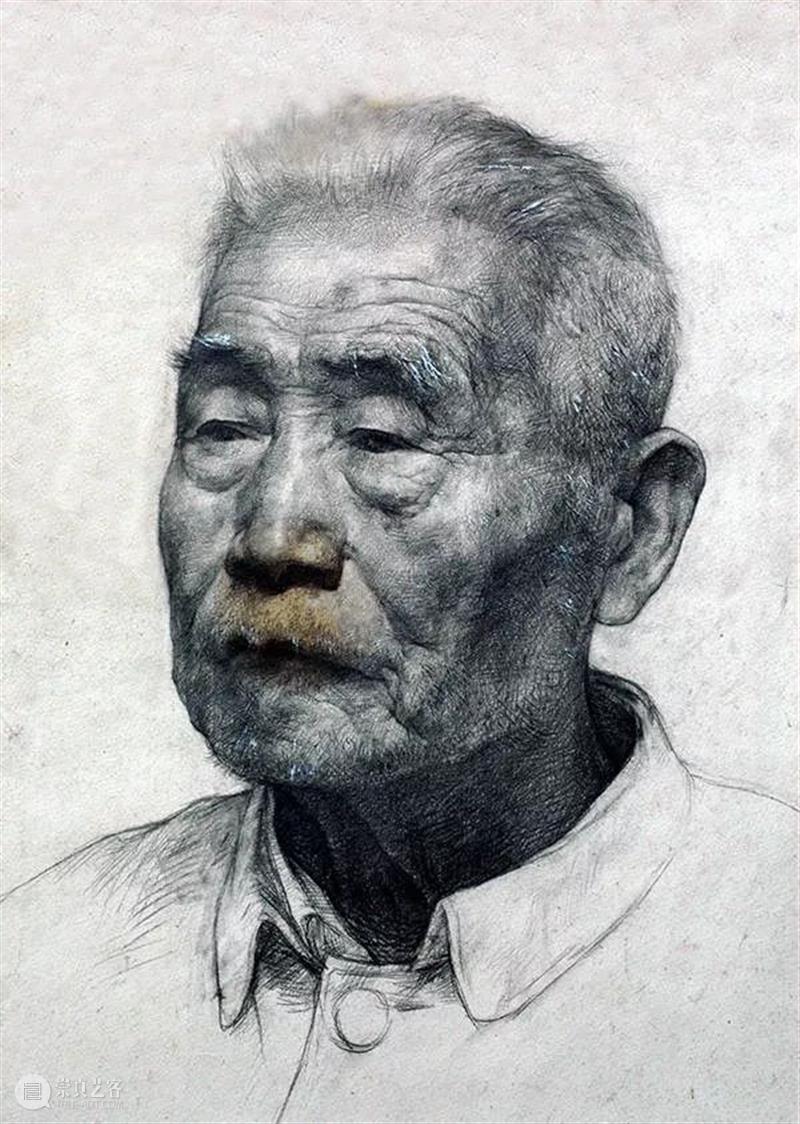

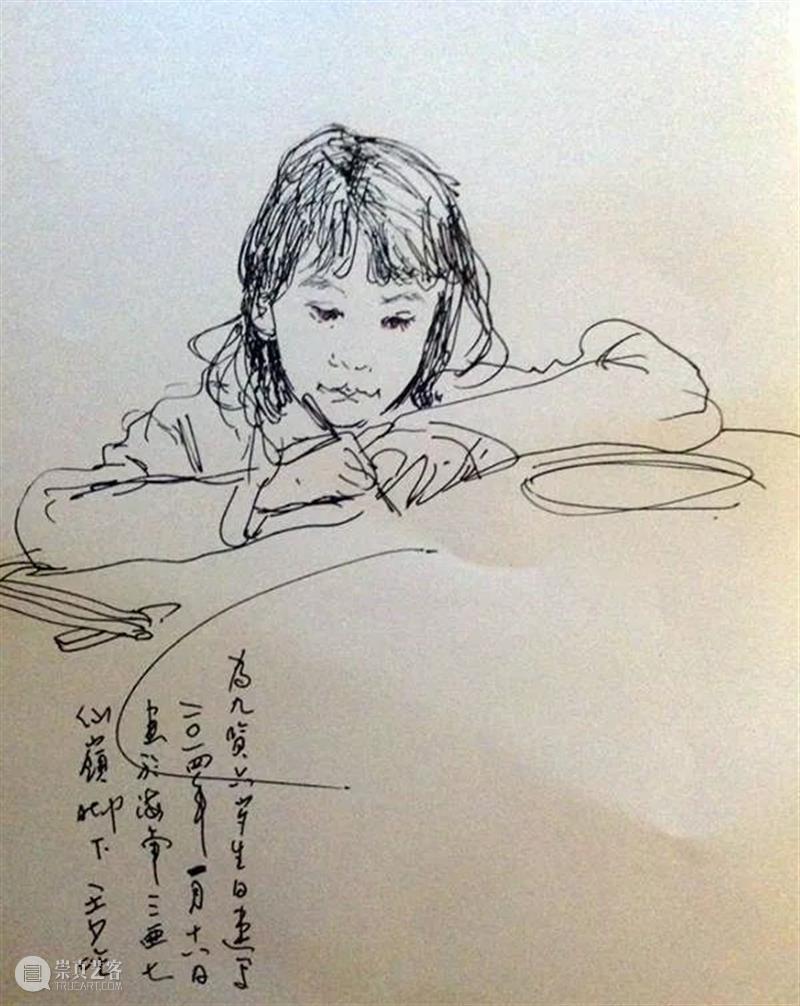

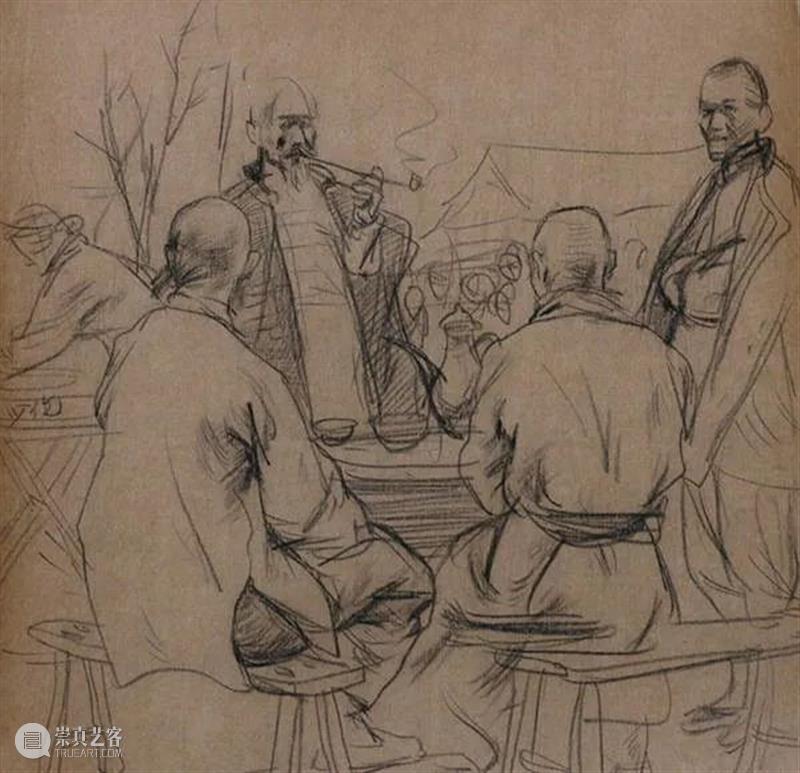

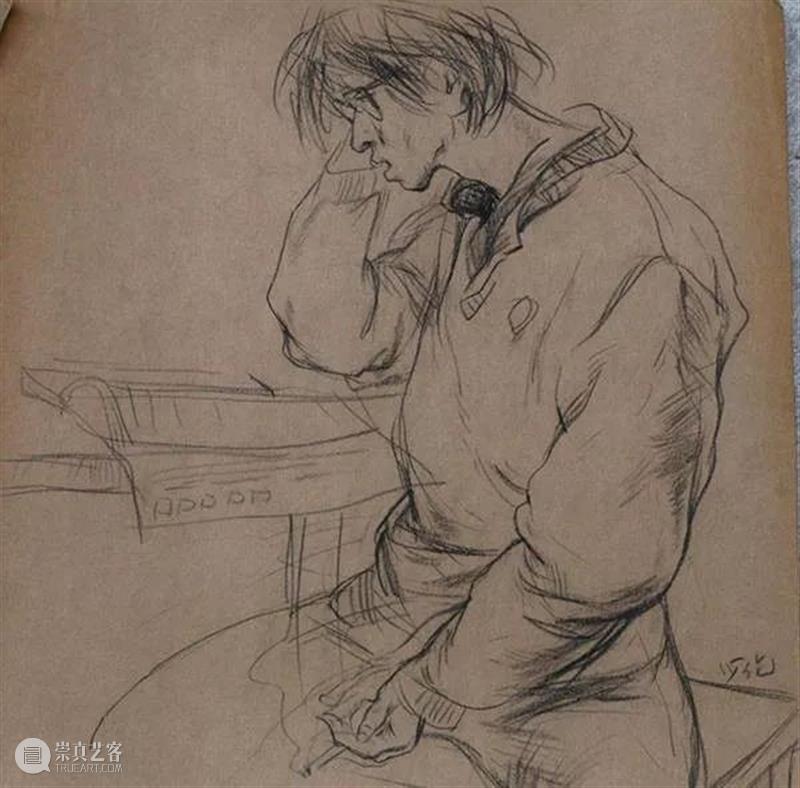

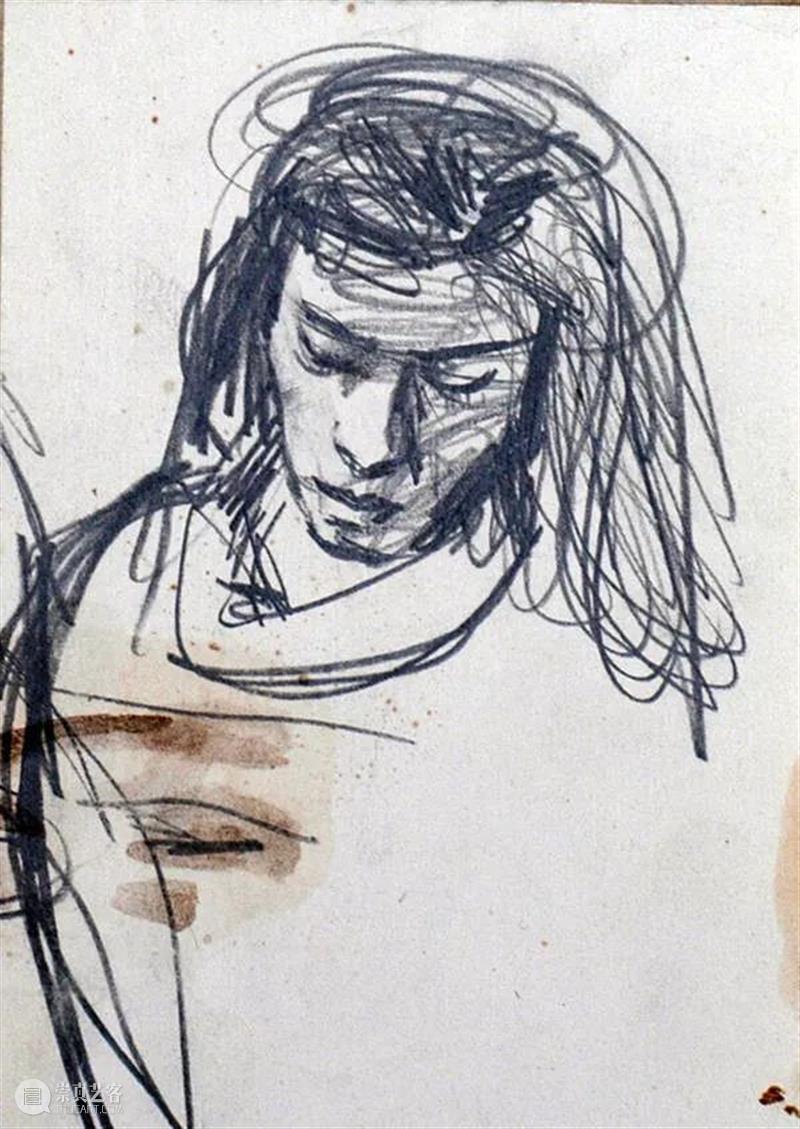

在蒋峪中学上高一时,我在课余时间总是躲在学校的会议室里画画,同学们觉得好奇都来参观,也乐意为我做模特儿。那时画素描,我最难忘的是对模特儿形体的直接感受,我不懂得绘画艺术对线条,技法之类的要求,无所拘束,却也能描绘出活生生的形象。

我画了些日子,还是苦于无师指导。后来几经周折在远处找了位老师。希望在向我招手了,父亲骑自行车带着我,都兴奋无比,信心百倍;走过百余里山路,必恭必敬地递上习作,请求指导。

老师看后淡淡一笑说“还可以,只是农村孩子画画也就是画着玩玩罢了,考美术院校,想成为画家是不可能的”。这话一下击中我们的疼处,希望化作泡影,沸腾的热情立时冻结。彼此相对无言?父亲苍老的脸上挂满了无奈和忧郁,我木鸡般地发呆。此景此情,永不磨灭。

后来我体会到:热情鼓励,助人树立信心?他即使才能平平也有可能获得成功,而歧视和打击,只能令人丧失勇气,使原本有希望成才的人消极沉沦。在小孩子眼里,教师和大人的话绝对正确,为人师表,谨慎才好。

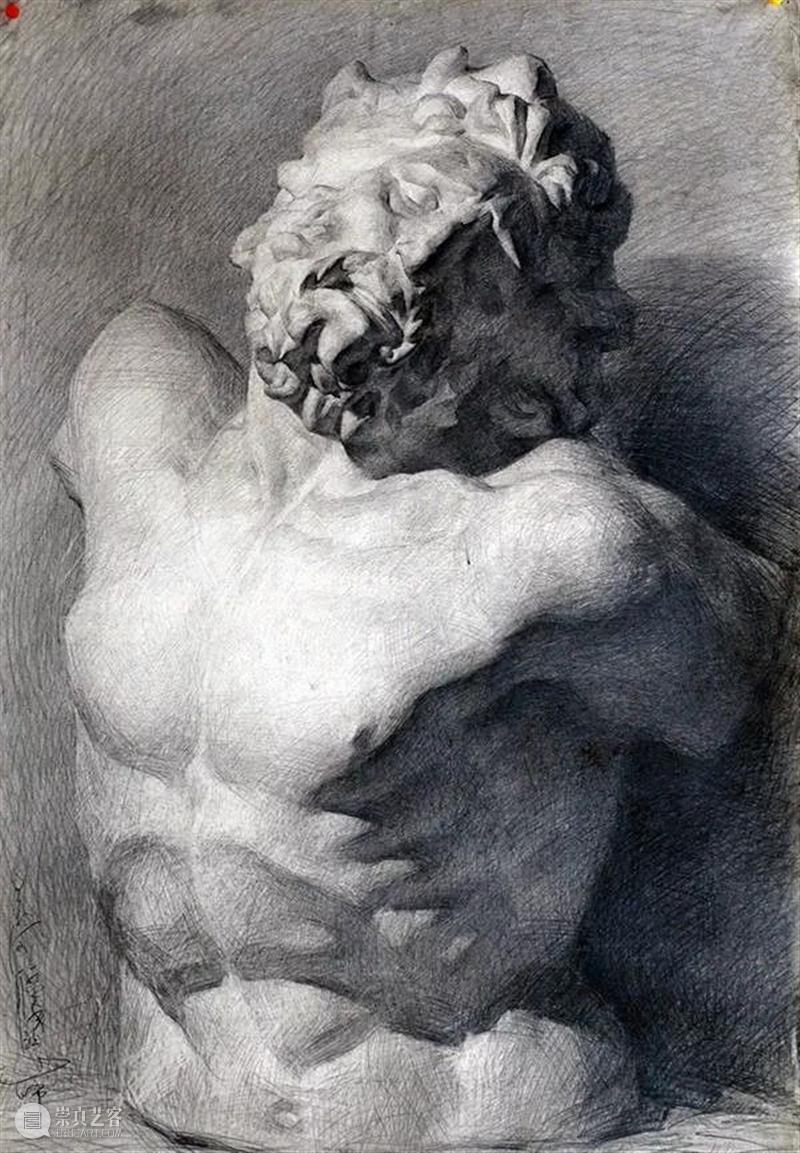

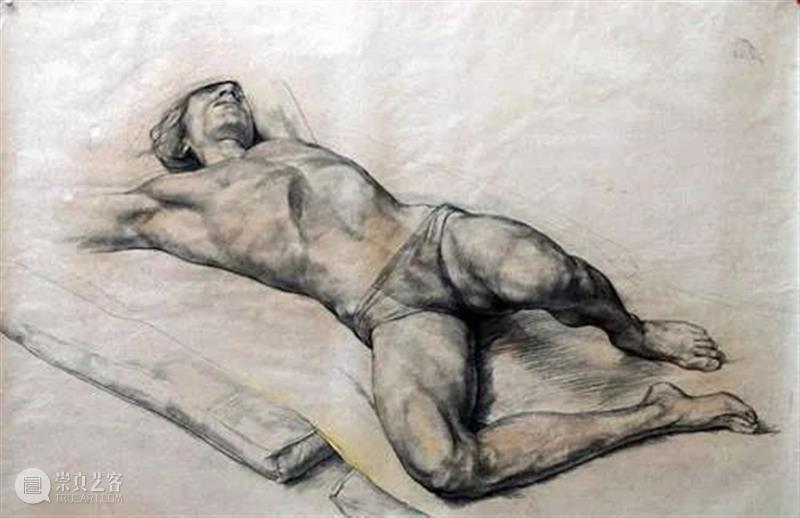

听人说白塔书店来了本素描,没半点犹豫我就把它买来,是马玉如先生编的《素描技法》,我如获至宝,一口气读完,久积郁闷的胸怀豁然开朗,终于知道了素描的概念,看到了素描的基本面貌,理解了解剖结构的重要性。没几天,自己画了两张整开纸的人体骨络和人体肌肉图挂在墙上,一有空就去“研究研究”。

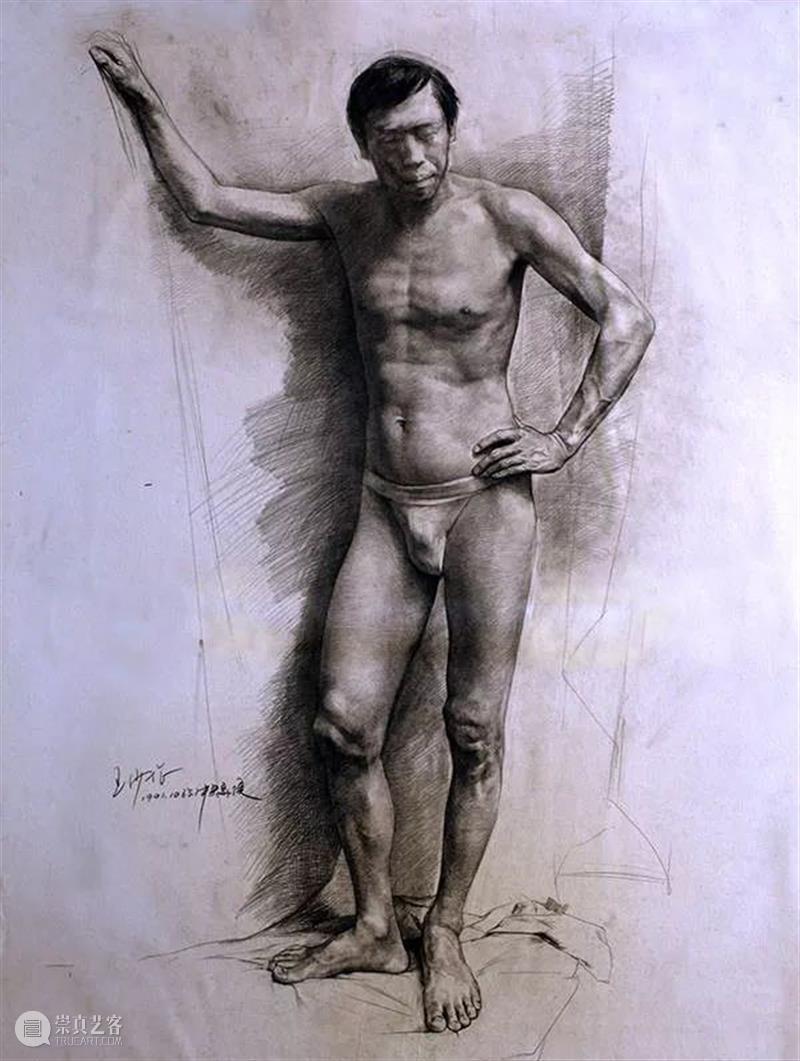

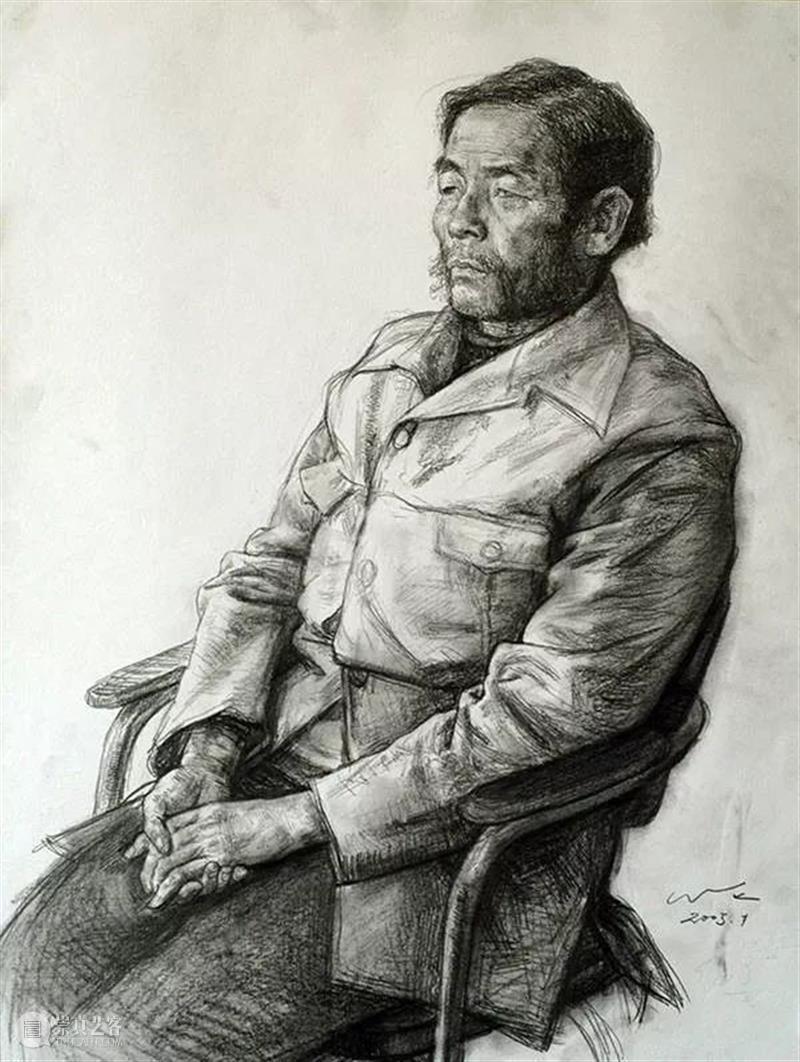

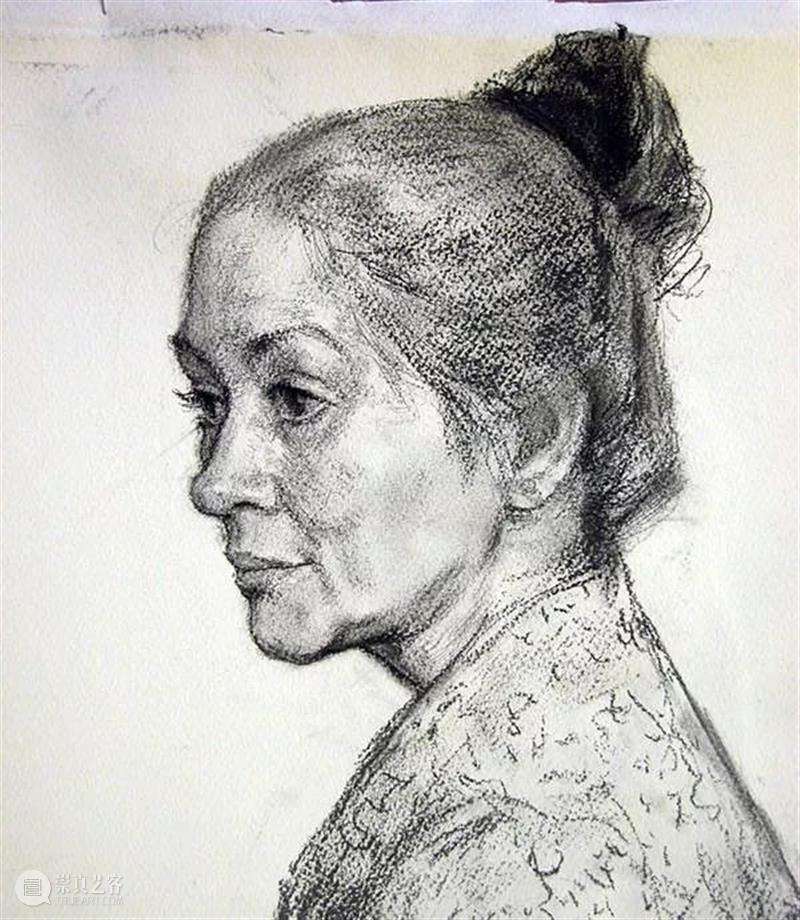

1991年,我入中央美术学院油画系第二工作室学习,在老师们的教诲下,我对形体的结构有了新的认识,能更内在更本质地理解和表现形体,画得比过去更理性了。

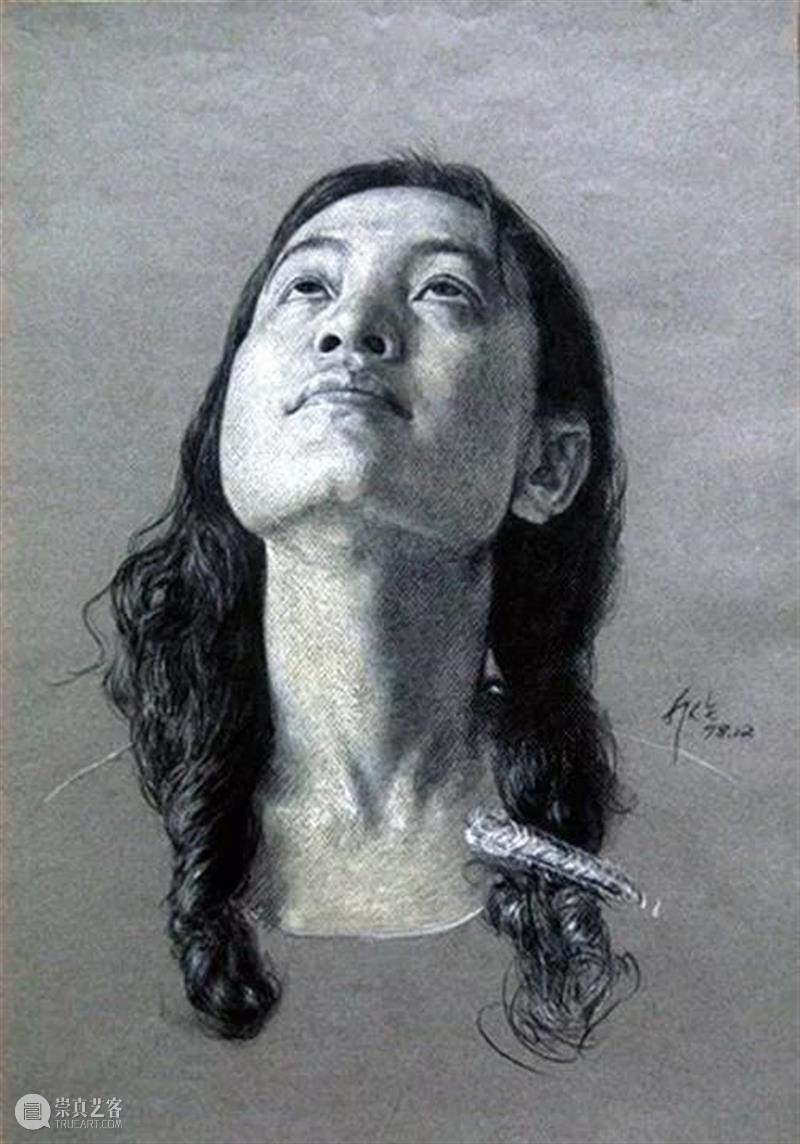

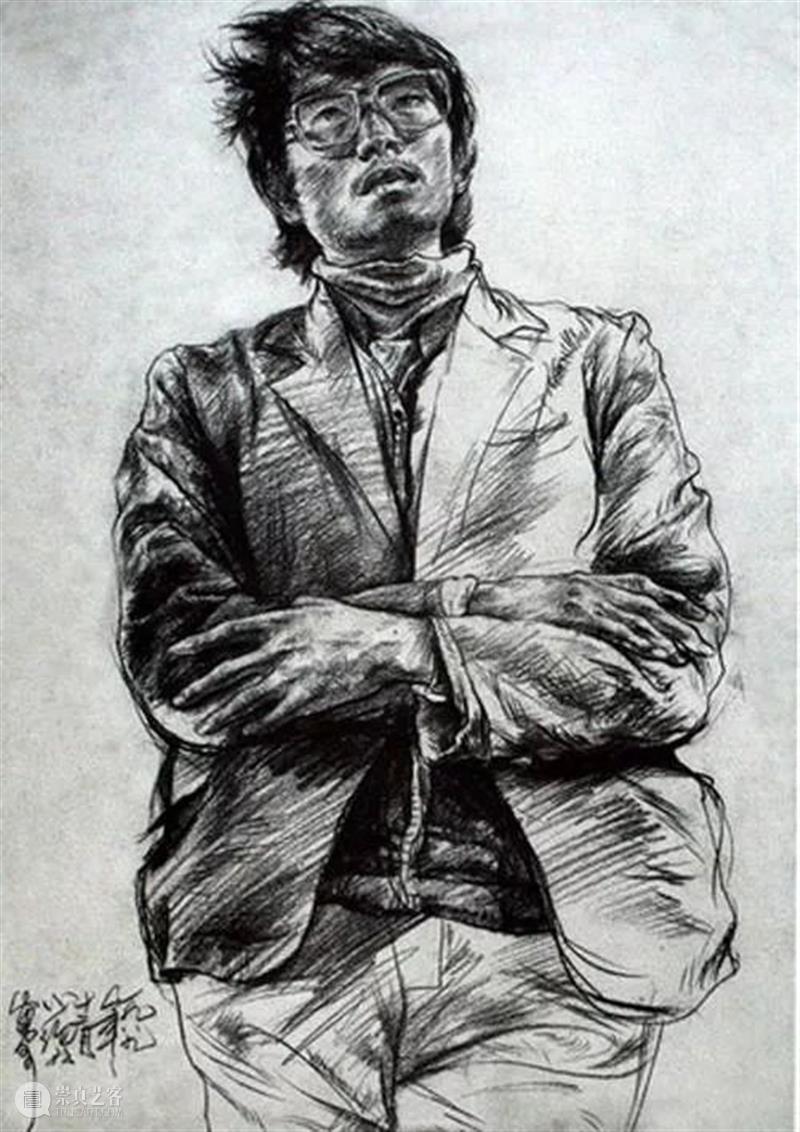

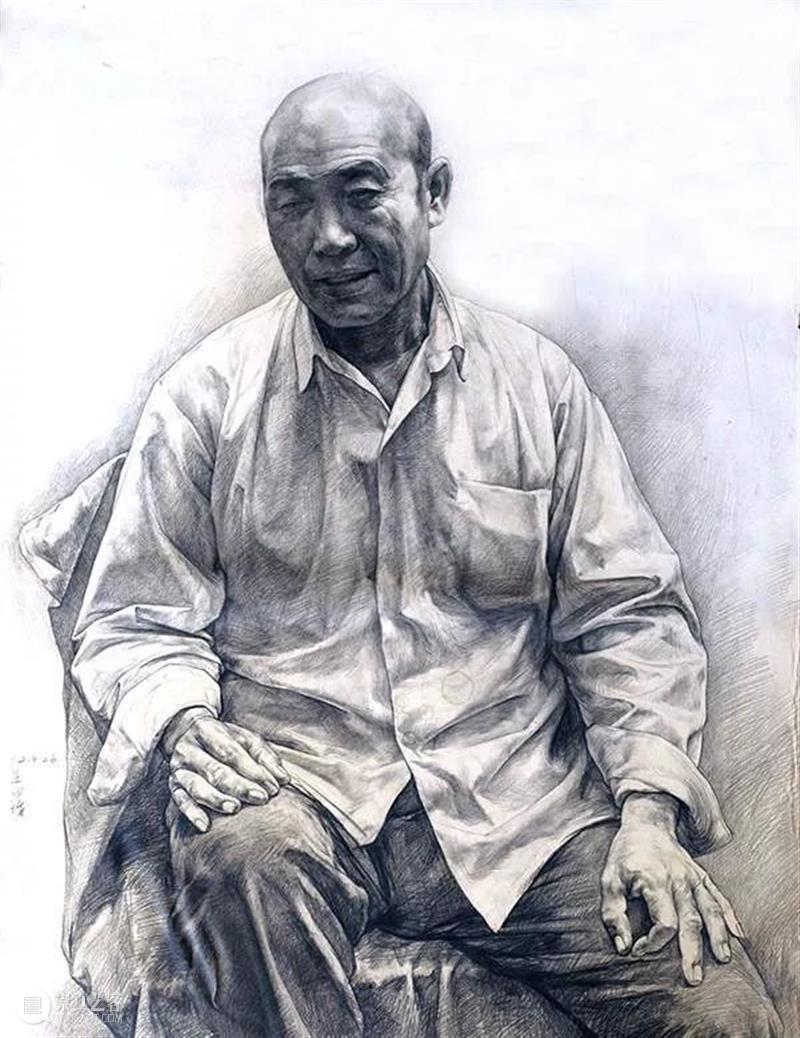

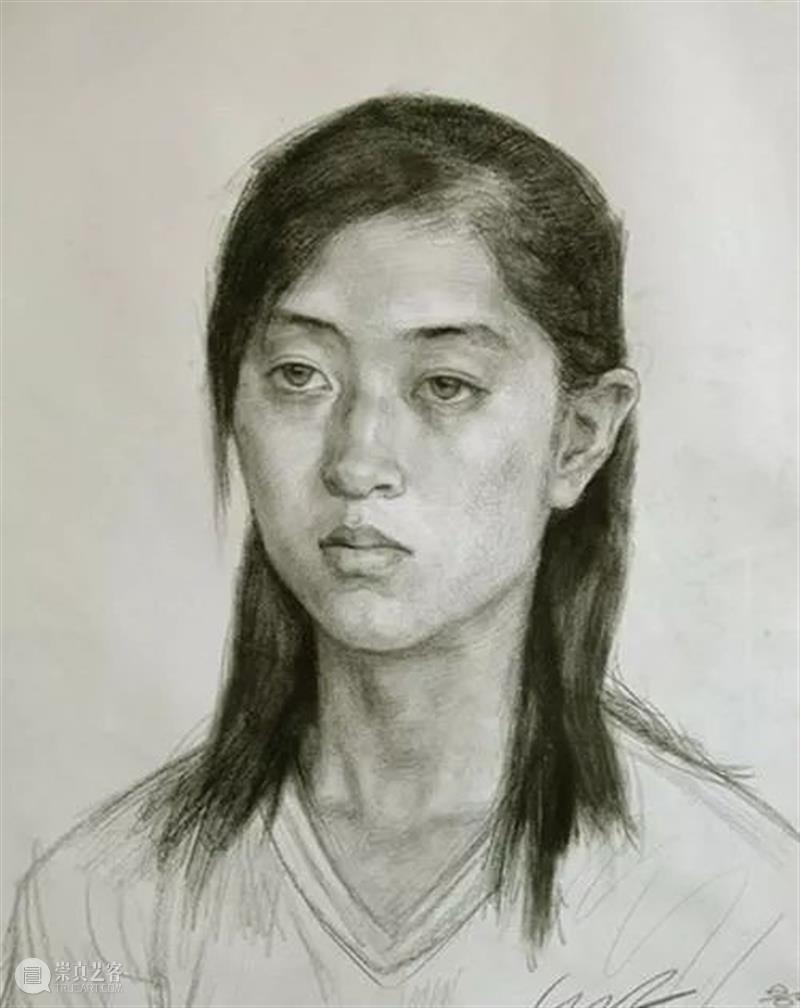

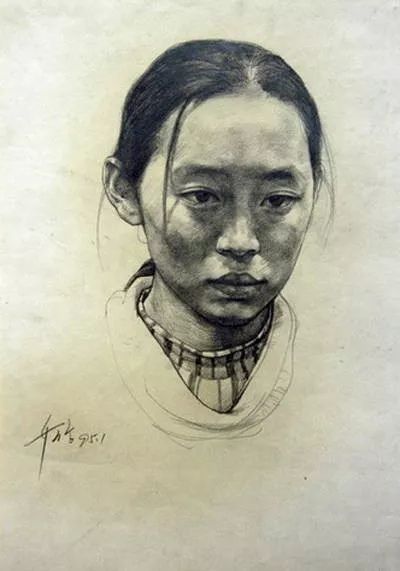

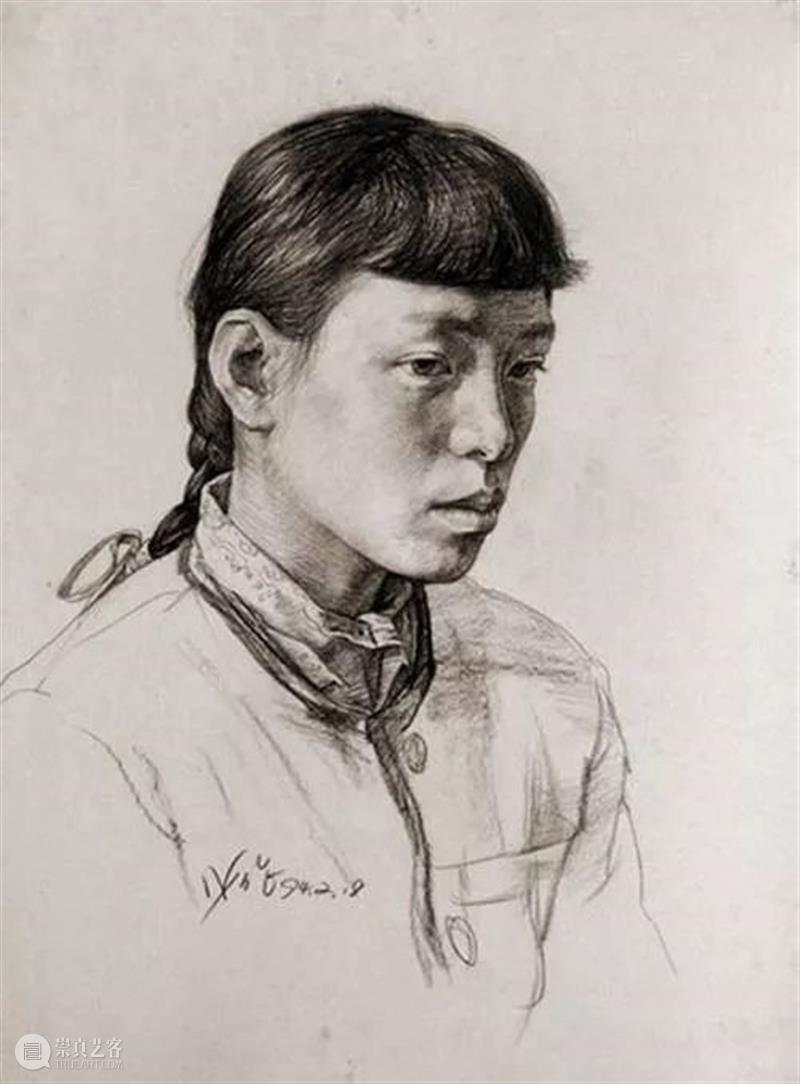

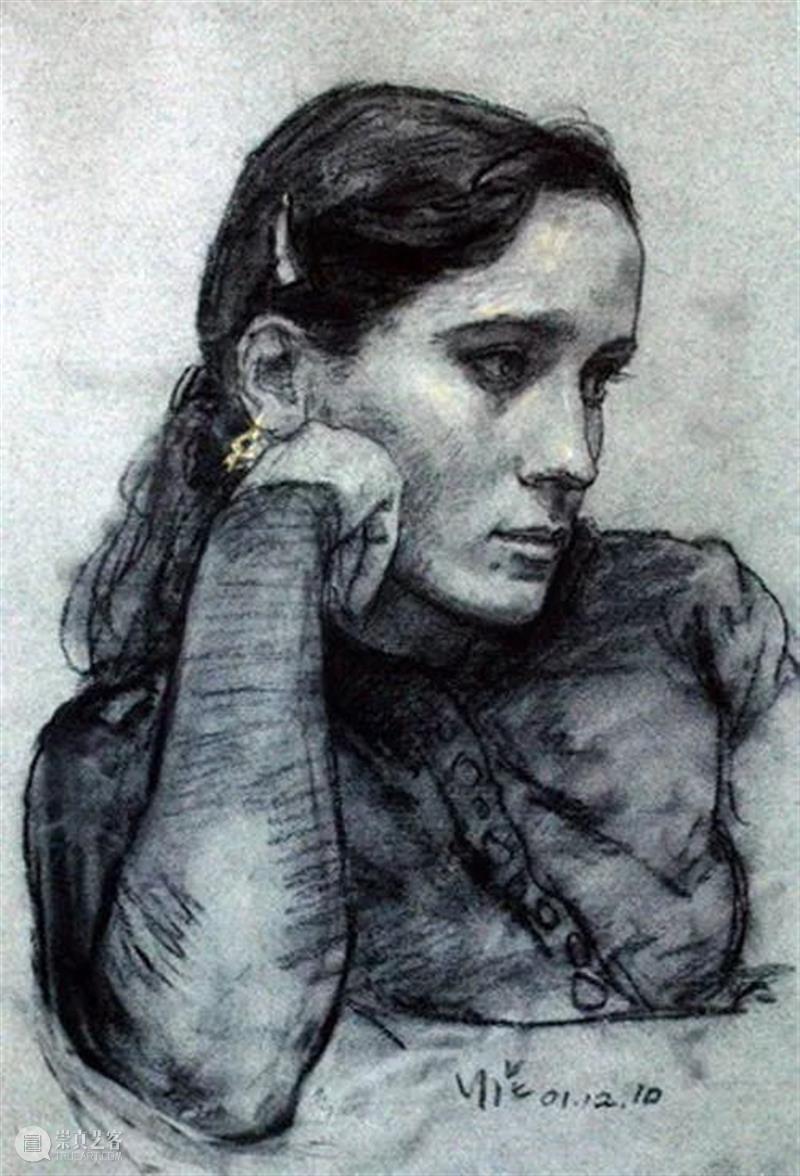

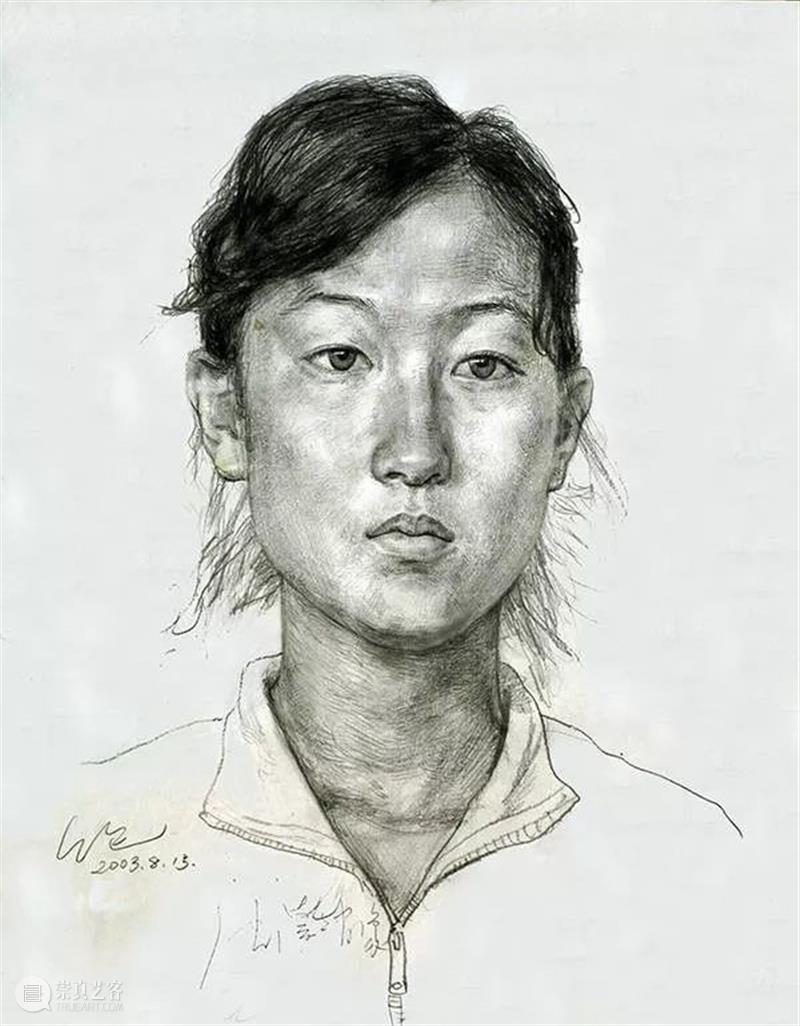

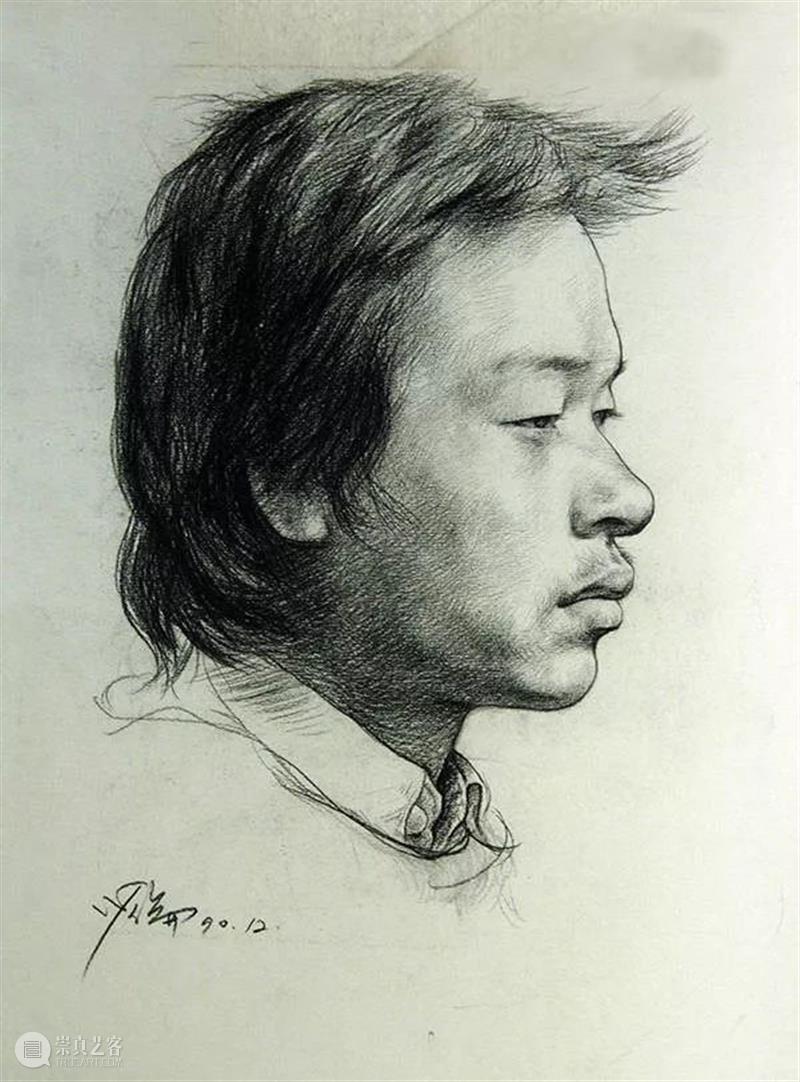

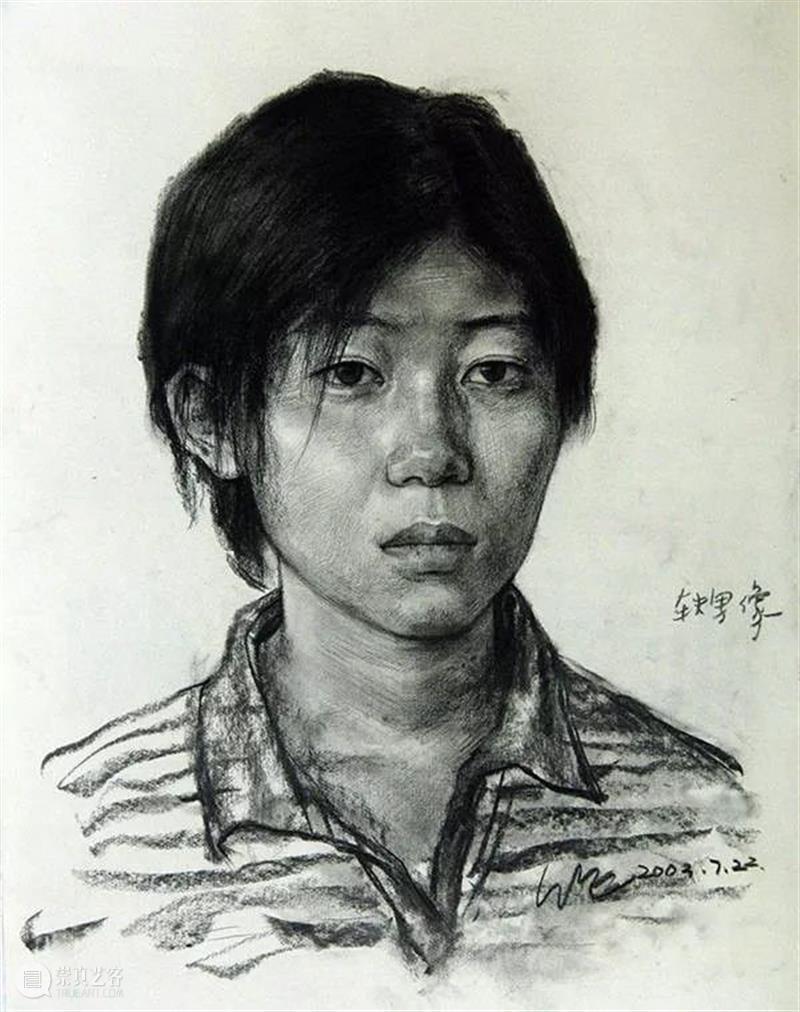

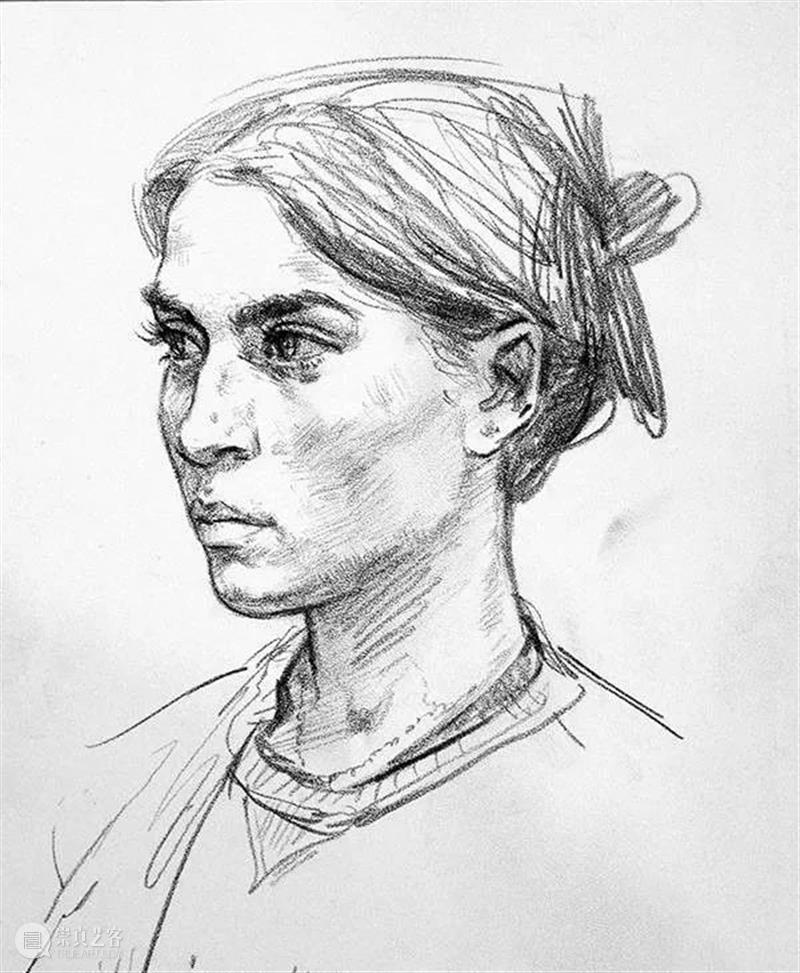

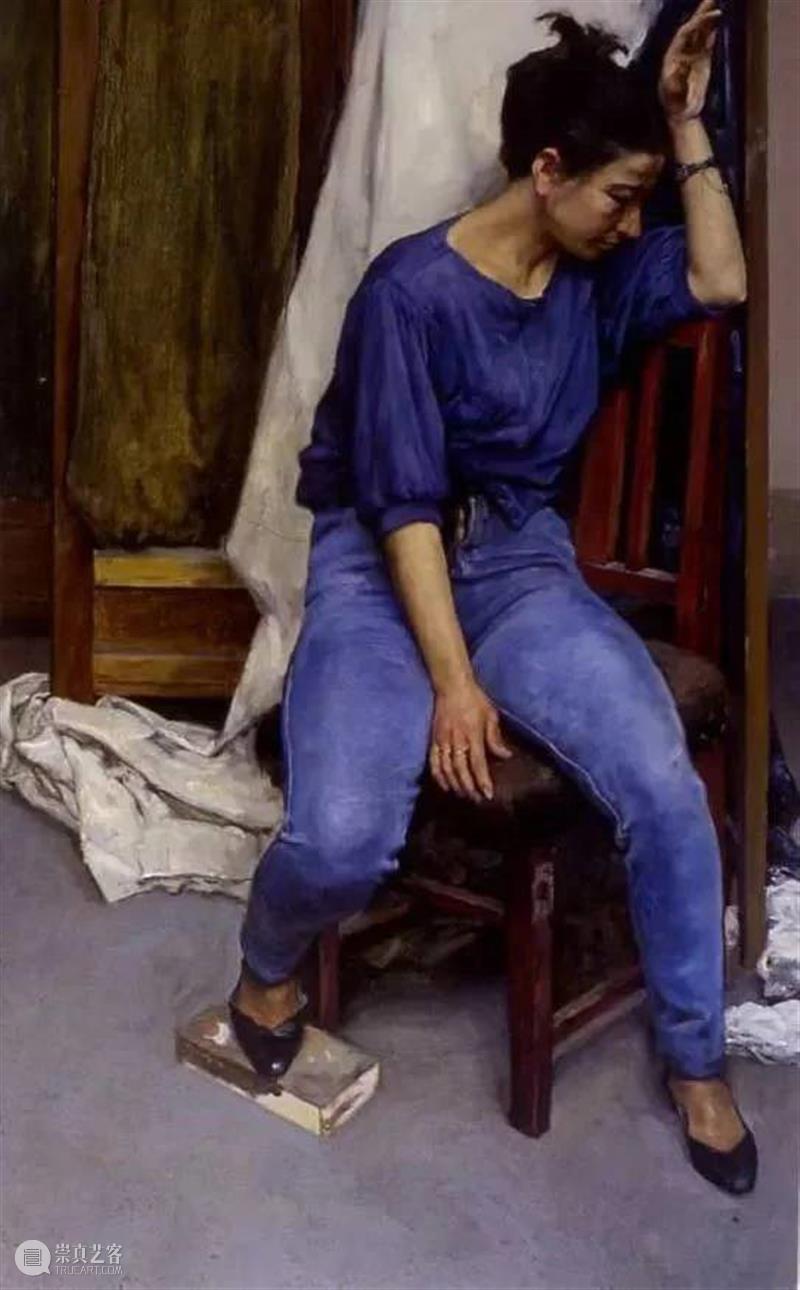

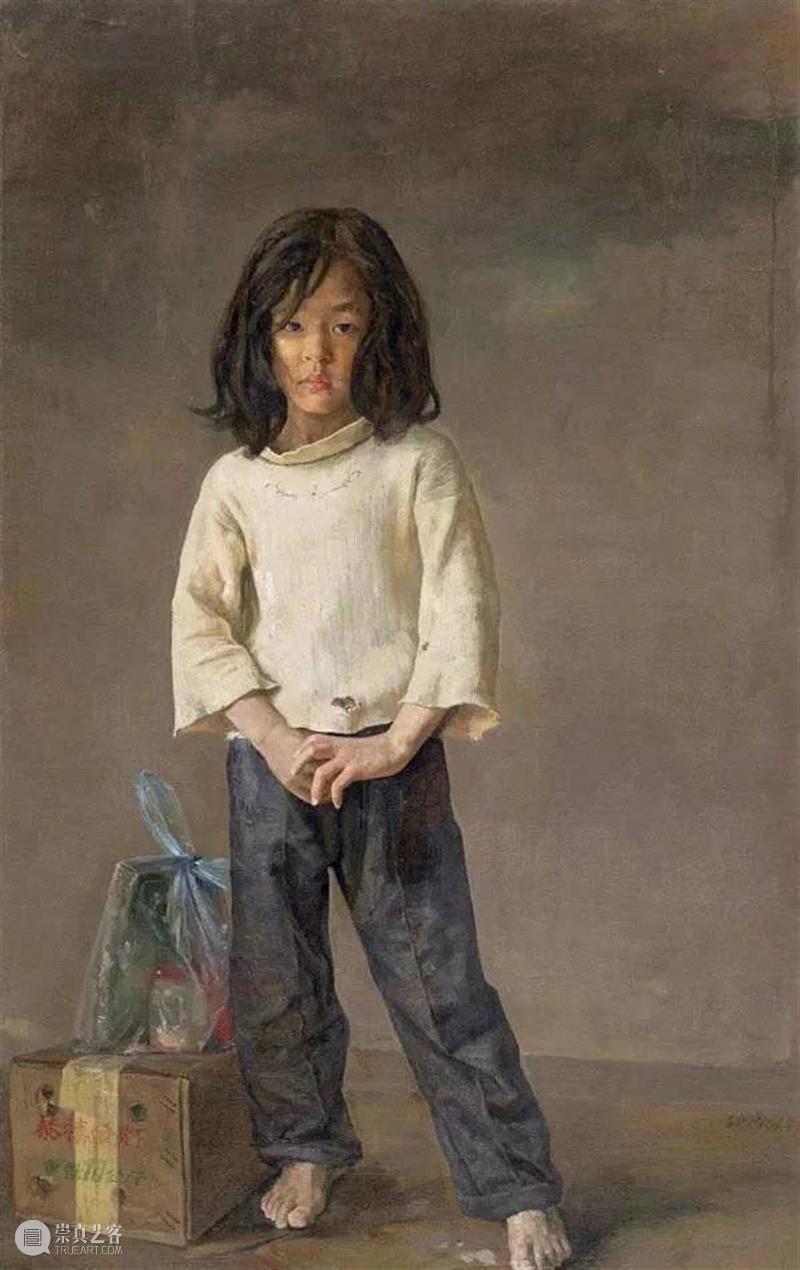

《李昕》是入中央美术学院后第二个月的作业,也是我在美院中比较满意的作品,形体的描绘,模特儿的神情,皮肤和衣服的质感,都是细心观察,精心描绘的;上衣和裤子的线条表现力求轻松到位而又略显不同,力求画面整体单纯,边缘线和转折等处不作刻意强调,而使之比较含蓄地表现于整体色调中。

王少伦《李昕小姐》

60cm×60cm 1991

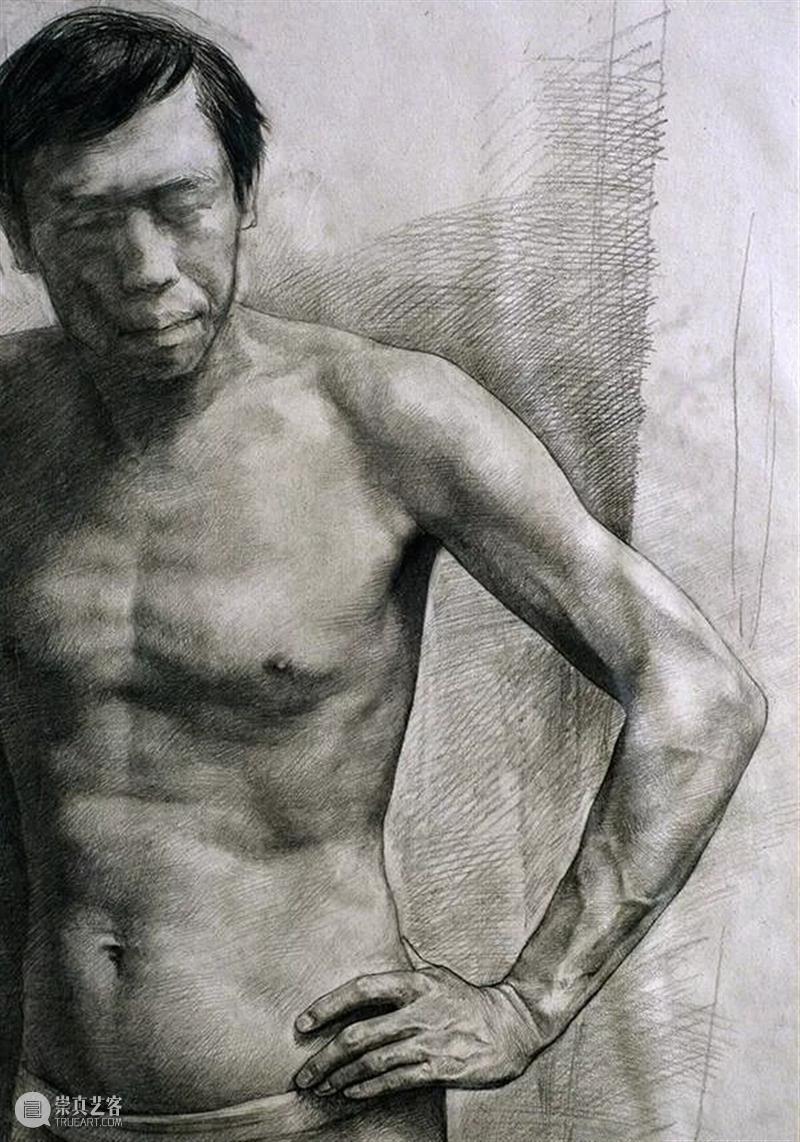

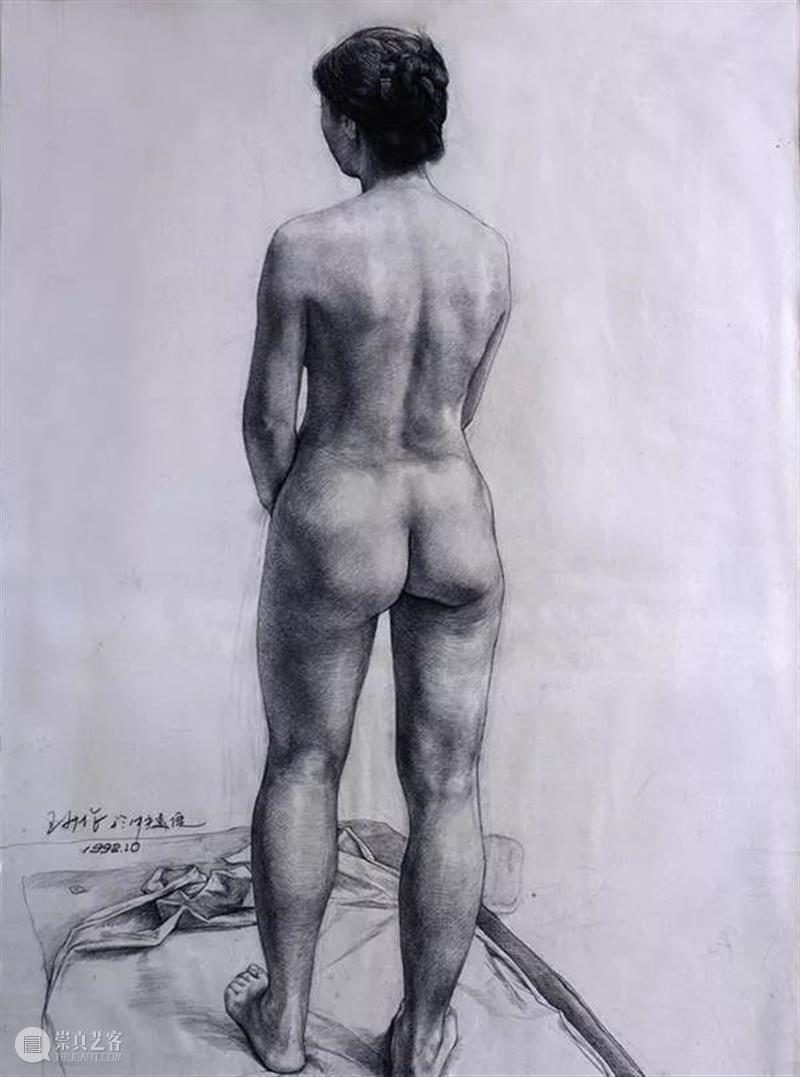

王少伦《李昕小姐》局部

王少伦《李昕小姐》局部

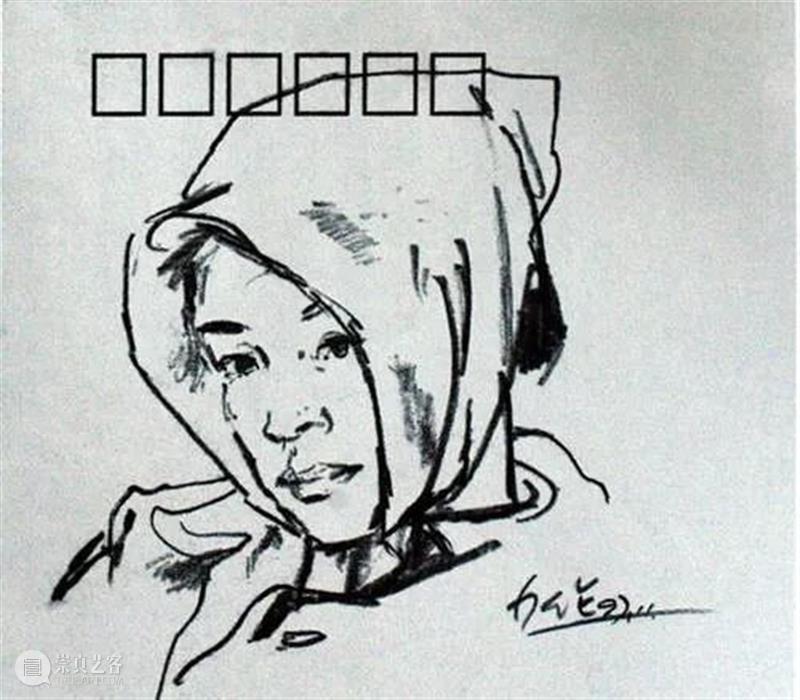

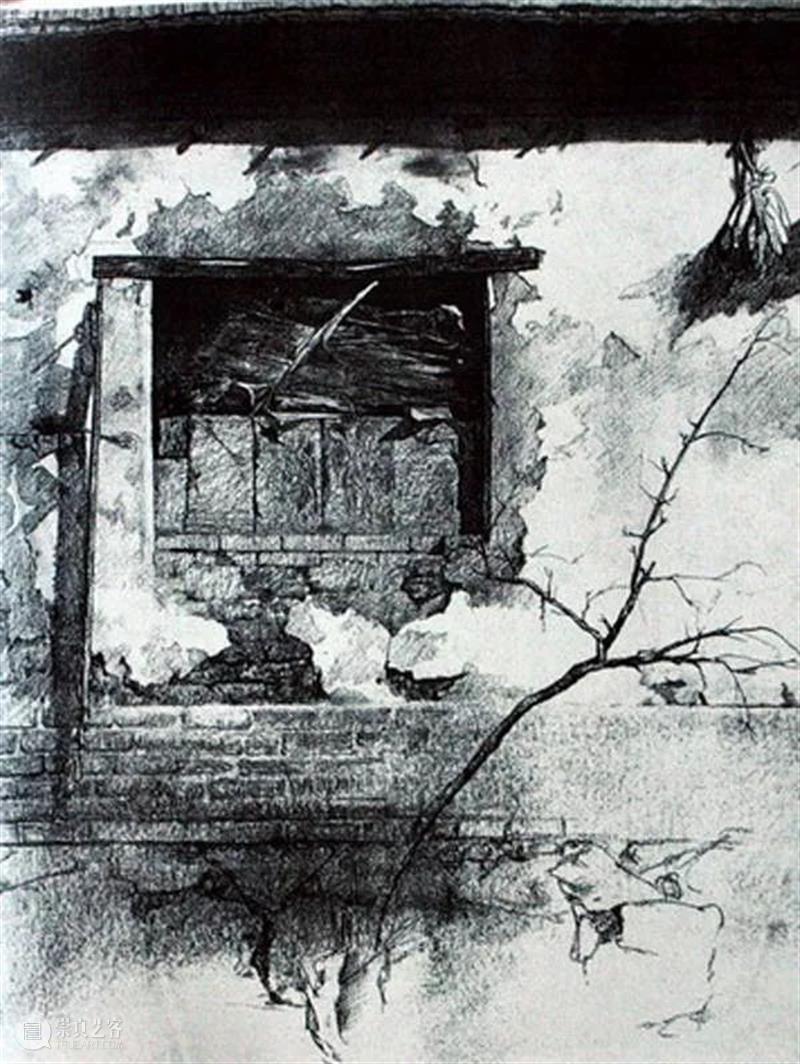

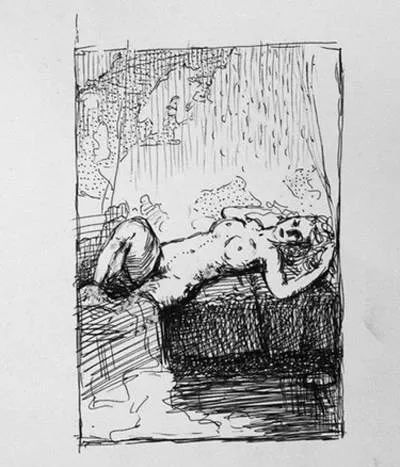

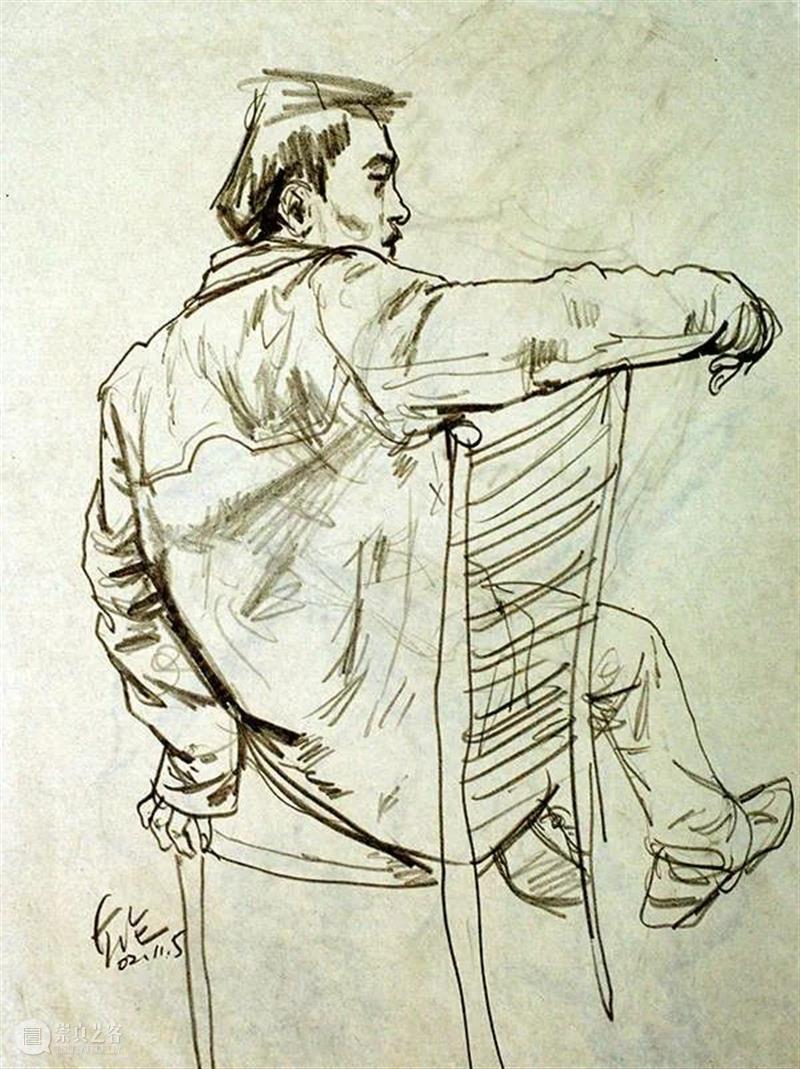

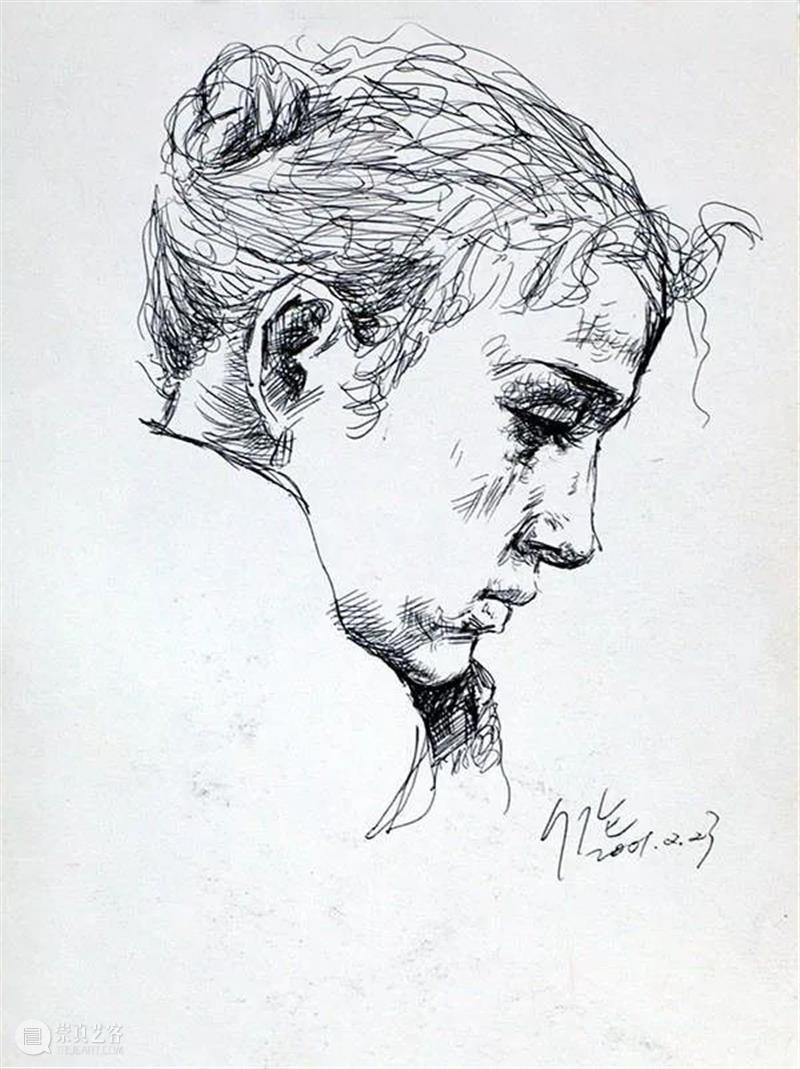

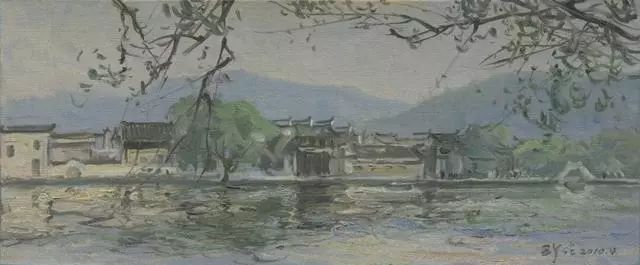

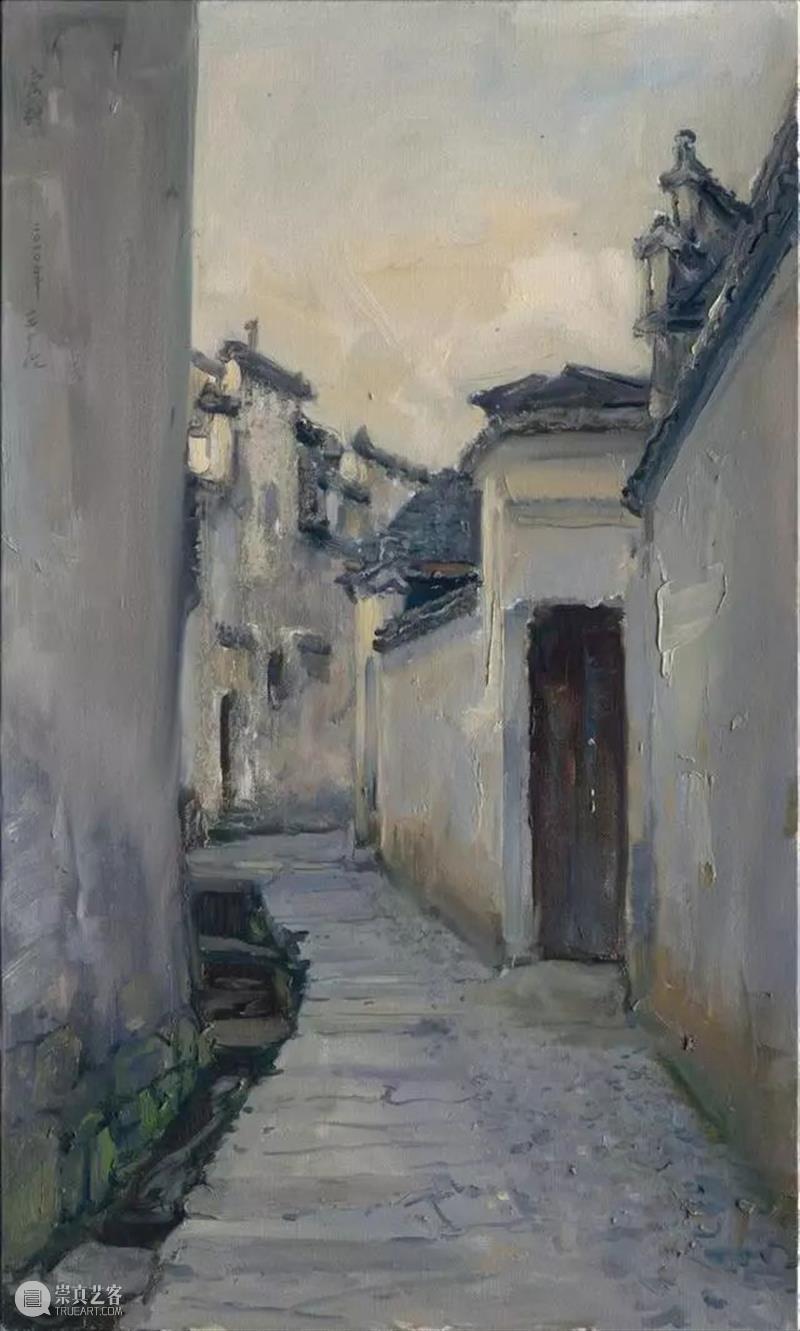

素描就像日记,寥寥数笔就会使人忆想起那个地方和与那个地方有关联的事,回想起画这幅画时的情景。

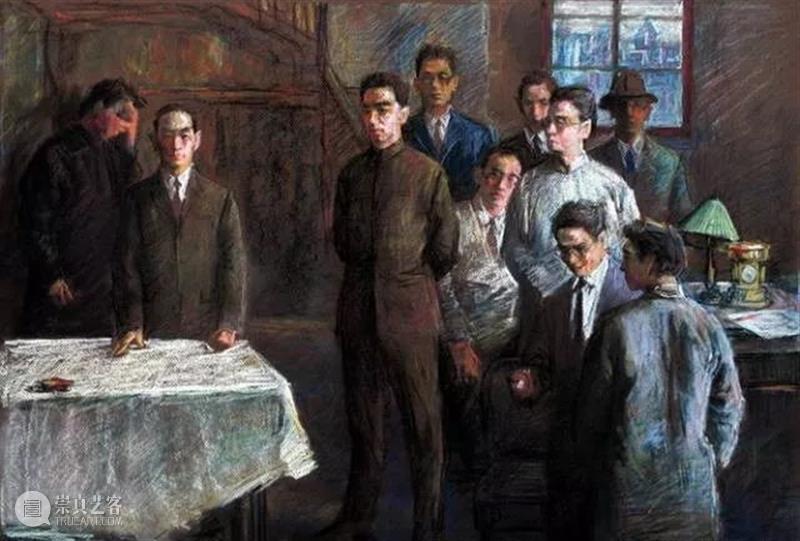

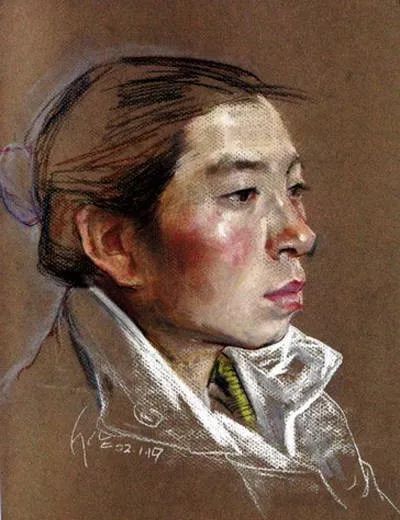

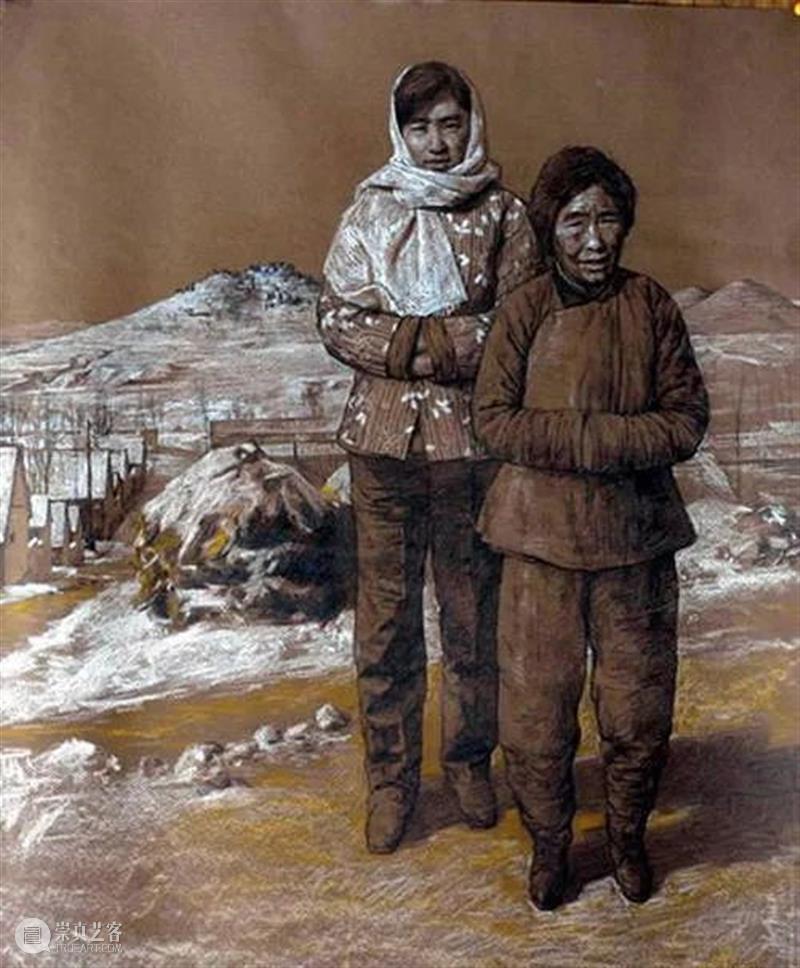

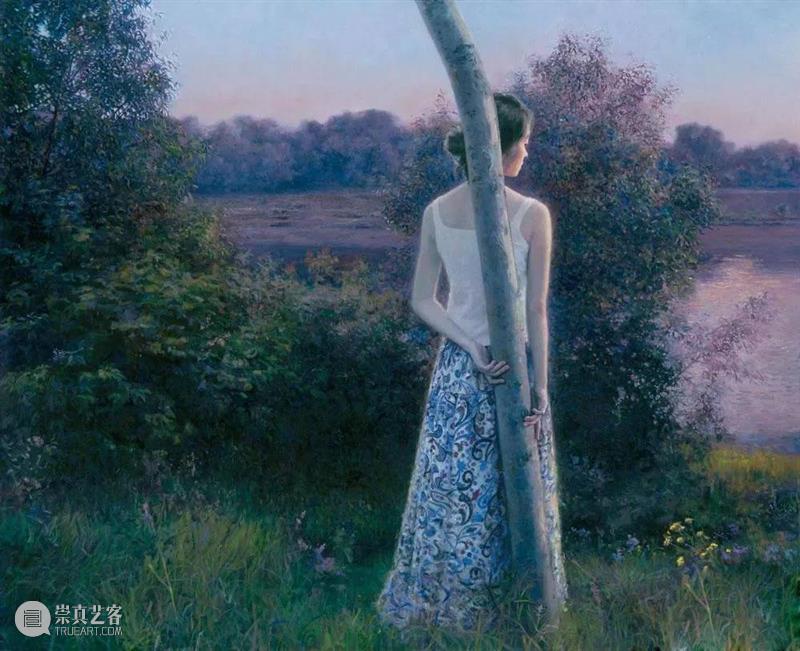

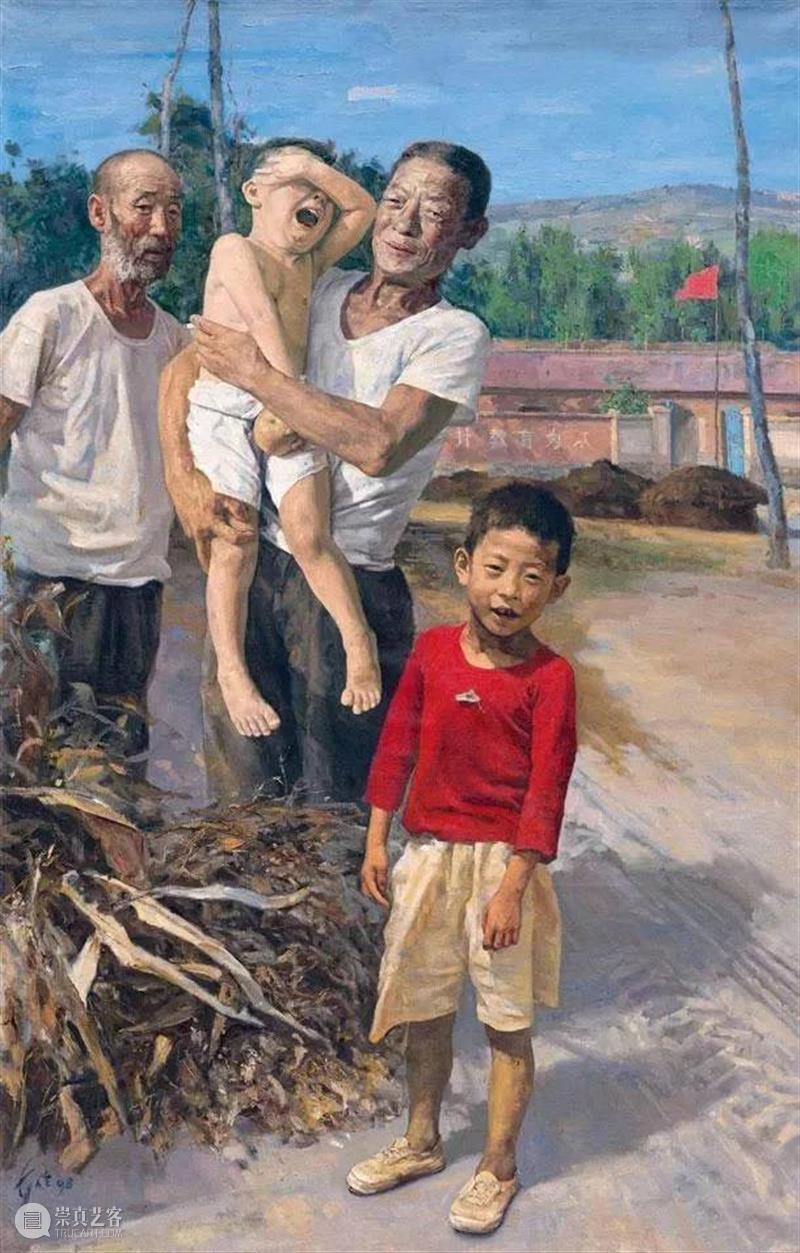

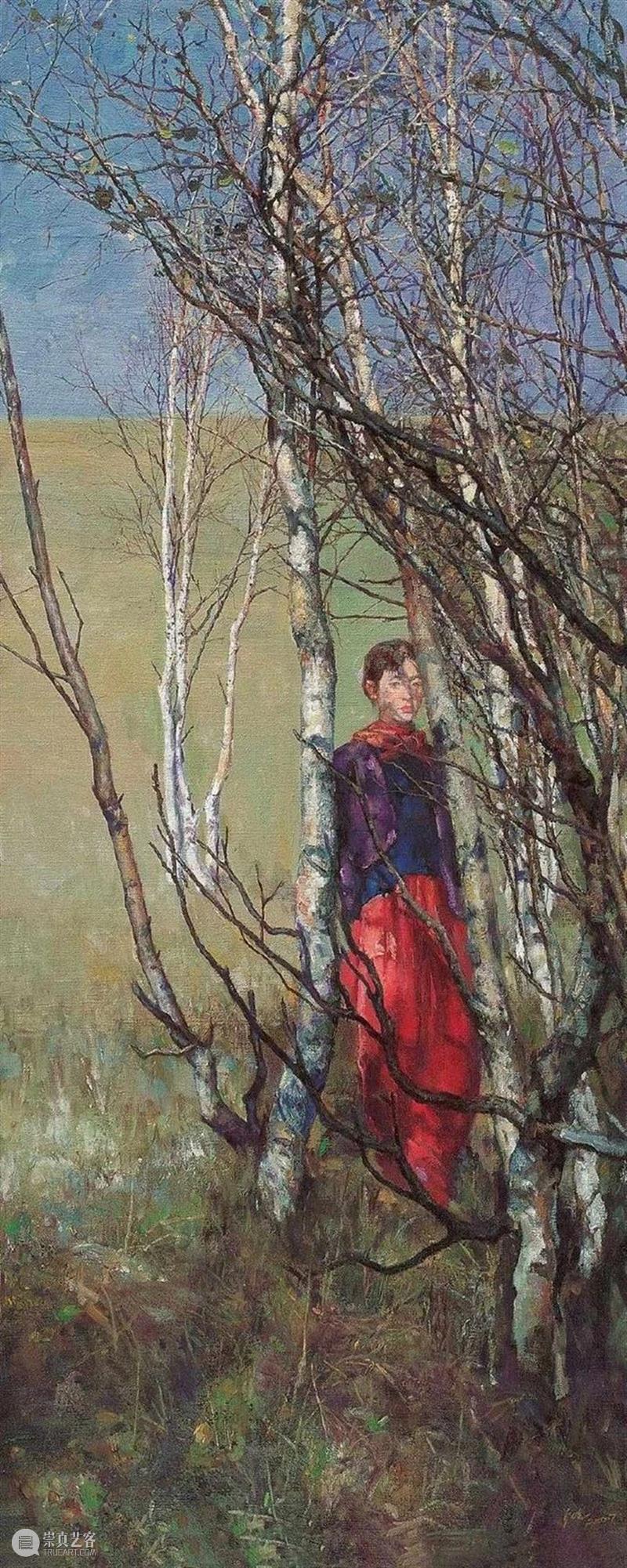

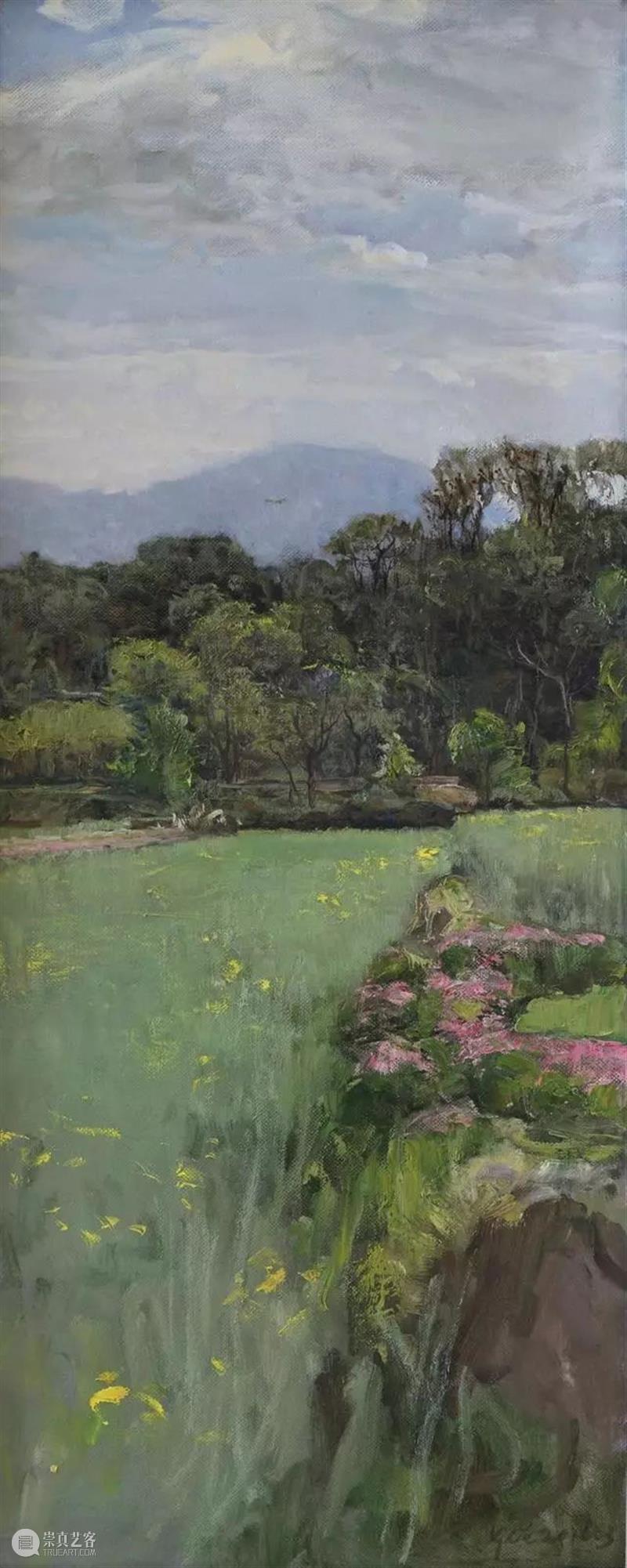

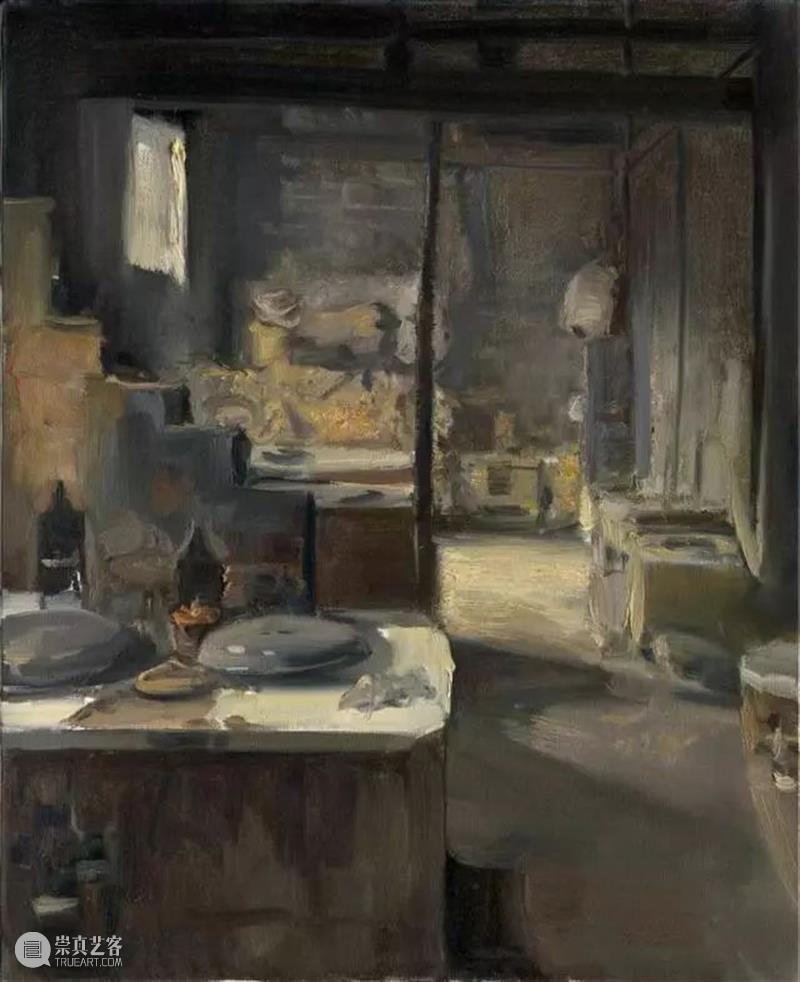

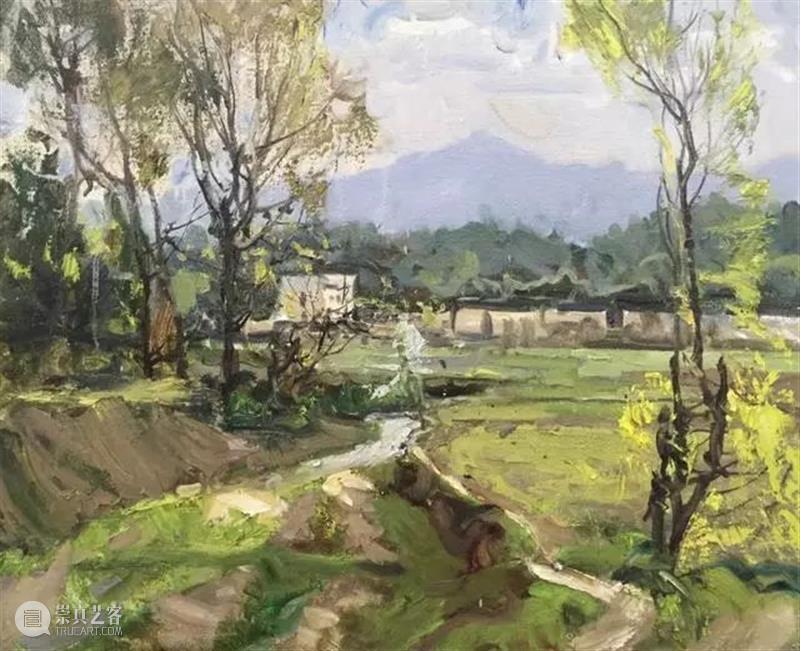

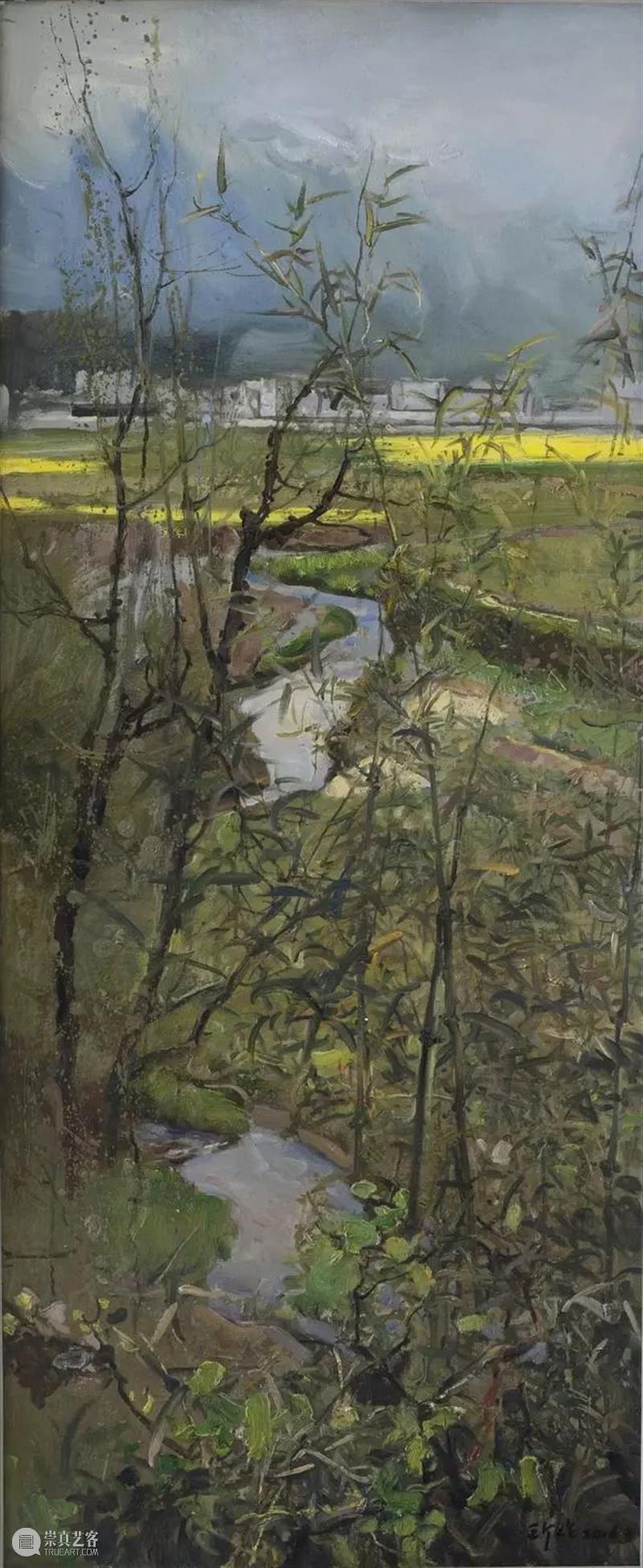

王少伦先生的油画作品

王少伦作品《开春》

-END-

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享