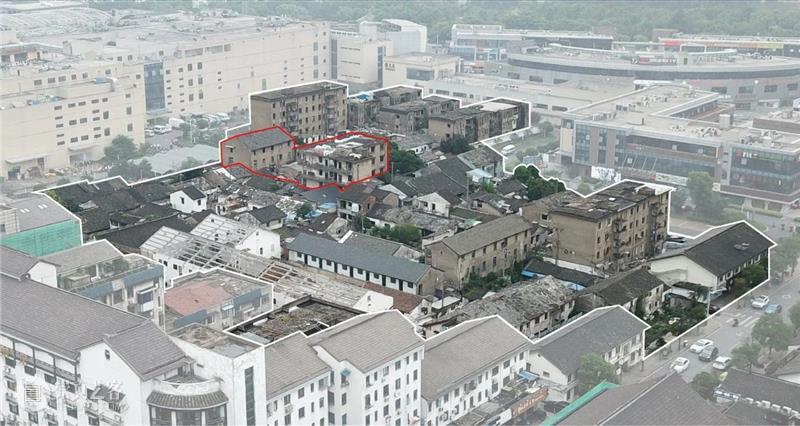

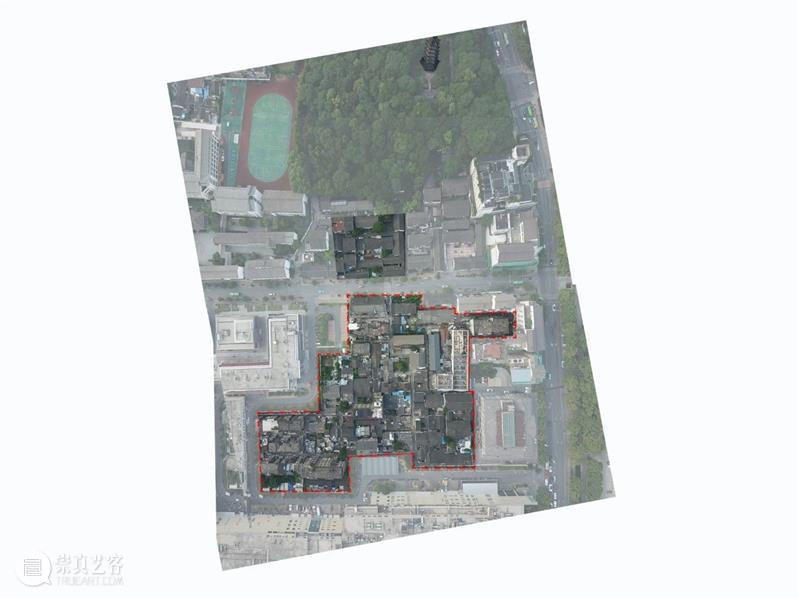

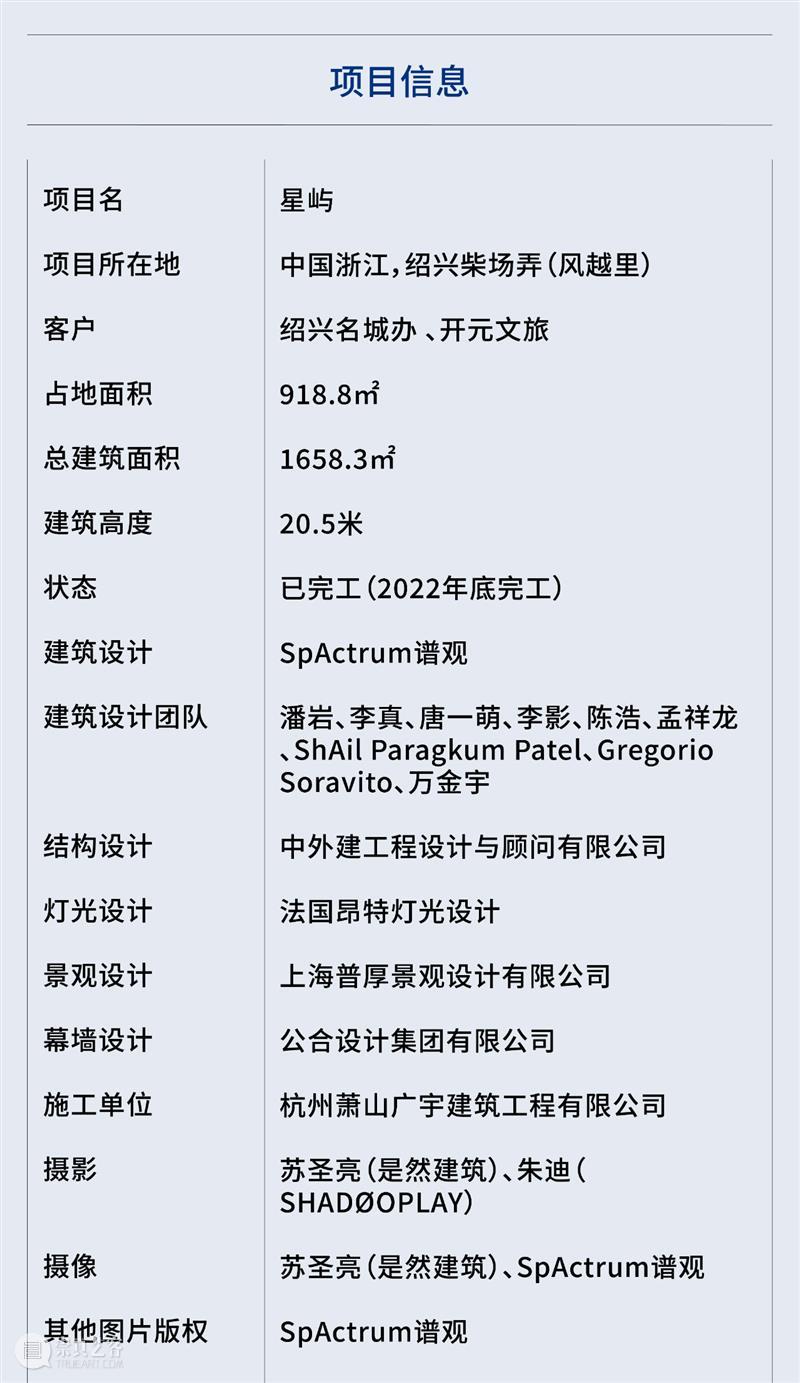

星屿,是绍兴柴场弄有机更新片区(风越里)体量最大也最具识别性的新建文化休闲建筑。其所处的柴场弄是绍兴老城区首个有机更新片区,与秋瑾故居隔街对望、东临咸亨酒店、北望塔山,总占地2.35万平方米,经过历时五年的更新改造后,成为一个集文化、商业、旅游为一体的综合文旅休闲街区。

© 苏圣亮

© 苏圣亮

真诚的混杂 & 连续的历史

原场地航拍图 © SpActrum谱观

原场地改造范围鸟瞰图 © SpActrum谱观

© 苏圣亮

© 朱迪

SpActrum谱观相信,历史是一个连续性的过程,除了时间上的连续性,场地同时具有空间上的连续性,因此没有单纯依赖文保标记作为留存或拆除的依据,而是将普通建筑和“文保建筑”都视为场地不可分割的有机组成部分,将场地的物质存现作为所有以及唯一可以依赖的文本,让场地的时间感展现为一种完整连续的、不断进行中的地质面貌,就像地层的沉积。于是,柴场弄大量的50年代后建成的建筑经过评估后也被有选择的和文保古建一起保留了下来,更新后的柴场弄继承了它本色的杂糅,混合、真诚而粗放地组合在一起。

© 苏圣亮

© 苏圣亮

崛起的场地

© 苏圣亮

© 苏圣亮

© 朱迪

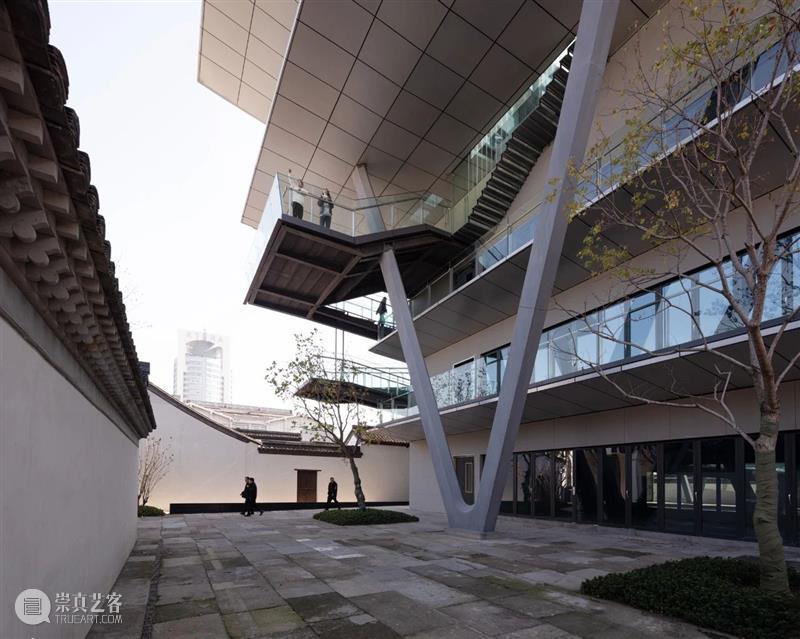

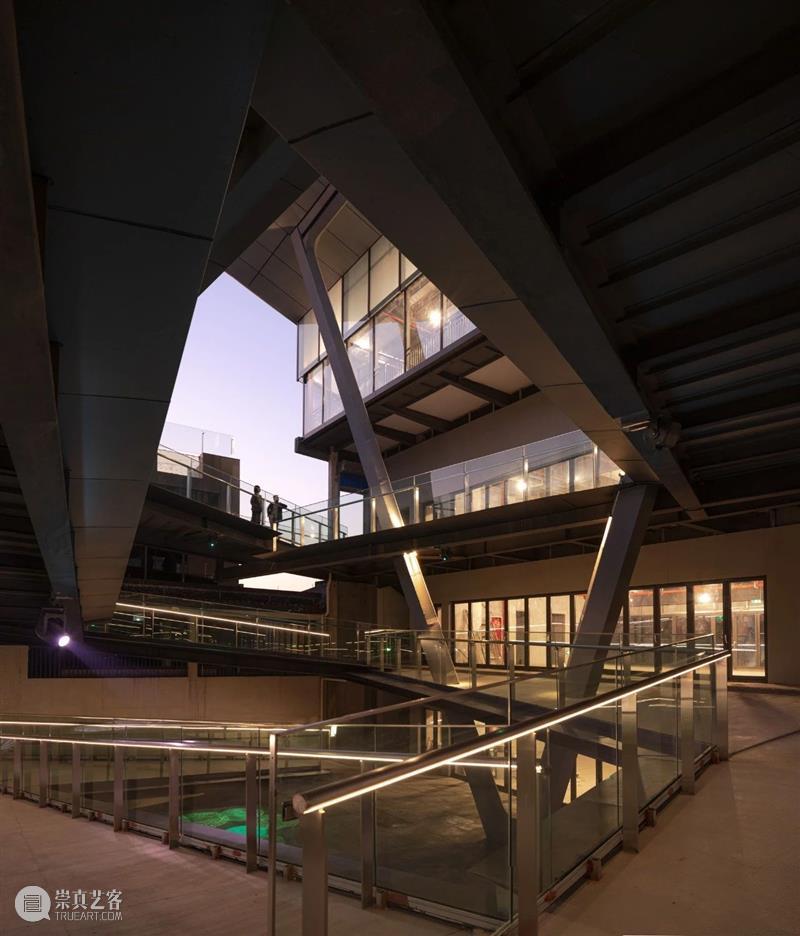

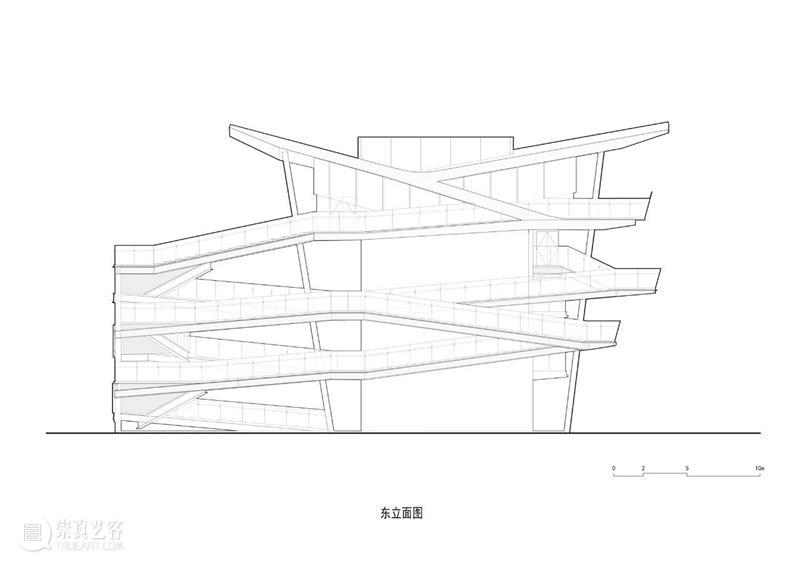

每次爬上那座将要被拆毁的四层楼宇,建筑师都对四周老建筑的屋顶印象颇深:木构举架形成的微妙曲线,仿佛波涛般,一浪一浪;西面改造后的厂房的可以上人的梯阶式屋顶和保留下来的80年代公寓楼各具特色建筑语言,以及这座四层楼天台可以遥望的对面街道的秋瑾故居和塔山,都让建筑师更觉得在这样一个场地,在此时此刻,这里或许并不那么需要一个建筑,而是需要一个空中的、立体的场地,可以改变整个项目的空间结构,让场地在空中相连,让人们可以脱离地面行走,在空中观望各个时代的场地与场地之外的城市,在对各个时代的凝视中取得一种连接今古的共时性。

© 苏圣亮

© 苏圣亮

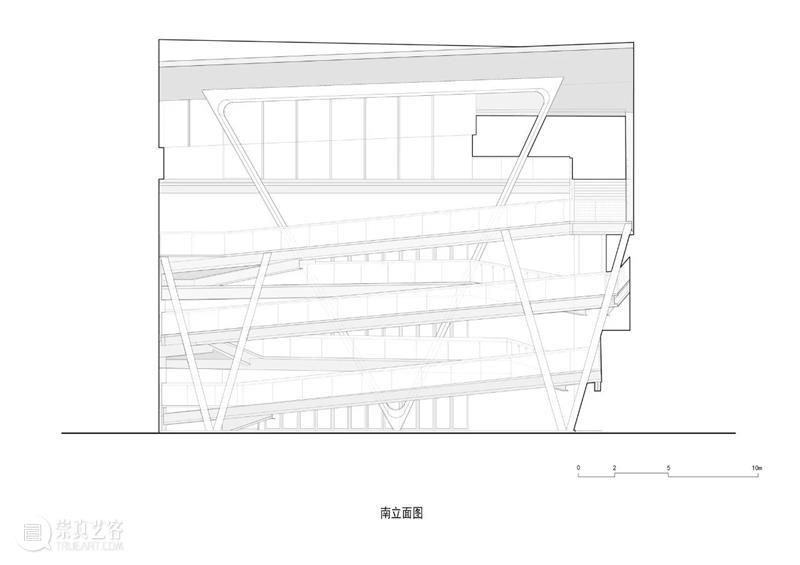

于是,星屿被设计成为一个四通八达地可登临、可进入的空间。向外张望的层层不同高度的平台越走越能展现出行走的趣味和与中国历代名楼相似的意向。那些动人心魄的古代江南名楼都是以向外眺望为设计基点,而并不十分在意内部空间的。除了眺望,这座楼宇与继承了古代园林的某些特质,空间具有强烈的多路径性。每一个空间都以多种通路相互连接。到达一点总有不同经历,不同体验的多种办法,成为一座名副其实的空中园林。

© 苏圣亮

建筑通常是具有明确功能性的空间,划定区域,为人们提供不受自然影响的活动场所。建筑的室内空间一定程度上是人的外化,将自身与场地分开,独立于自然。场地则具有自然空间与人造环境的双重属性:作为人造环境,场地被从自然中提取出来而认知,将某片土地视做和自然不同的,承载人活动的地舆。在此范围,不仅功能性的汇聚人类活动,更在精神上试图以认知的网格将其覆盖,以理性“照亮”自然的混沌。另一个层面,相对于落座其中的建筑,场地也扮演着自然的角色,它自由、包容,承载非确定性的人类活动,连缀起确定性的建筑空间。

© 苏圣亮

© 苏圣亮

© 苏圣亮

这将是一个关于场地的建筑,建筑和场地的定义互相渗透,而不以否定来定义对方。建筑不为自身存在,而成为一种特定场地,成为具有不确定性的活动场所。在这里,建筑消解了,场地在崛起。

© 朱迪

© 朱迪

© 朱迪

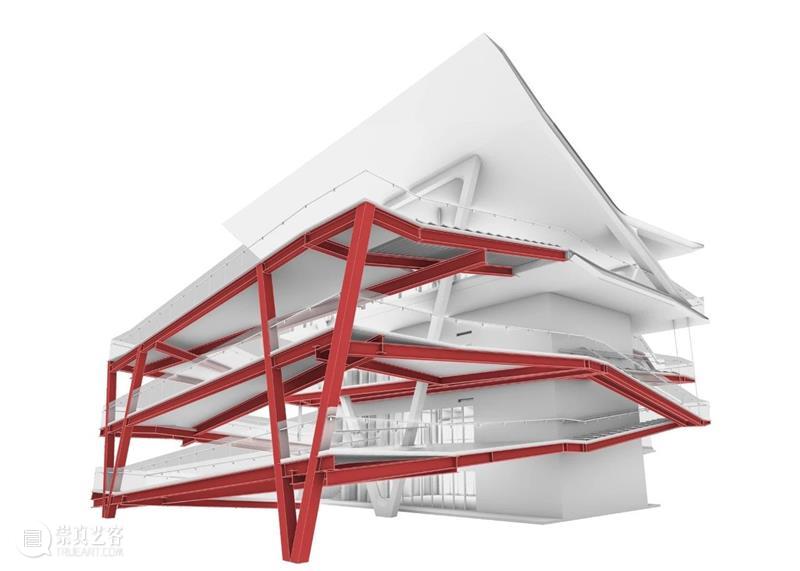

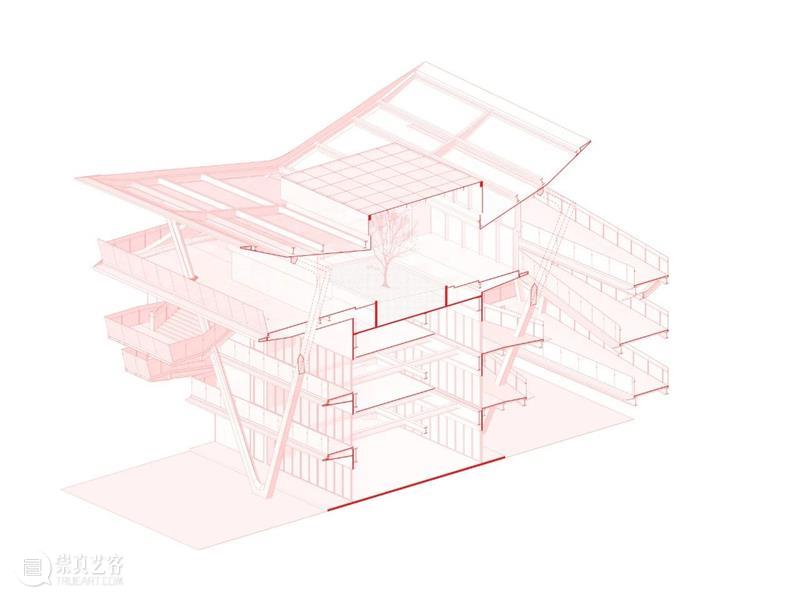

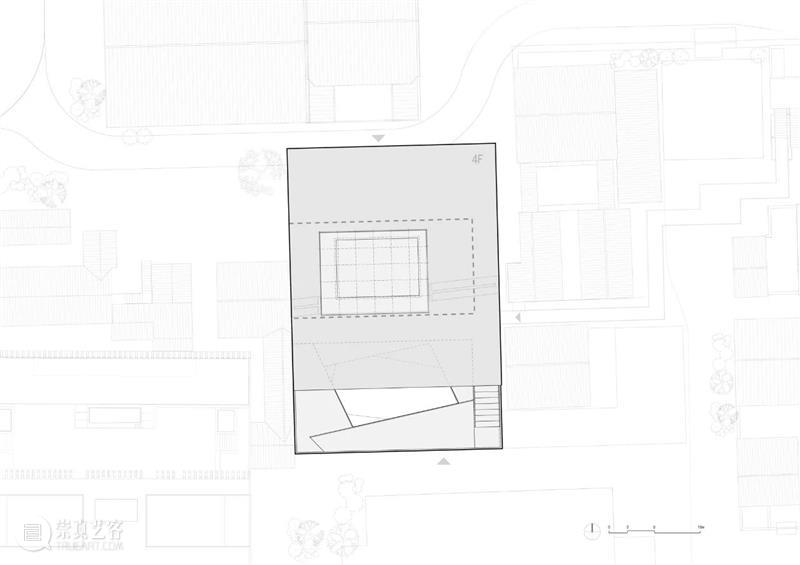

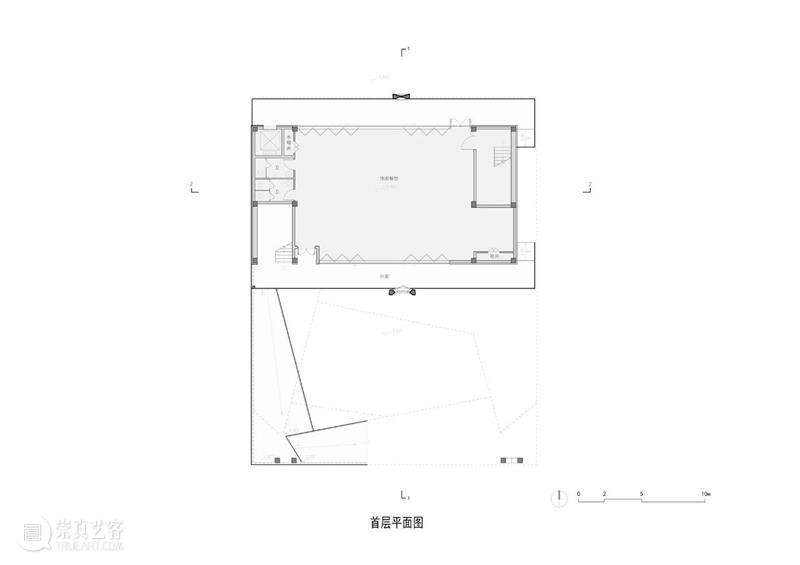

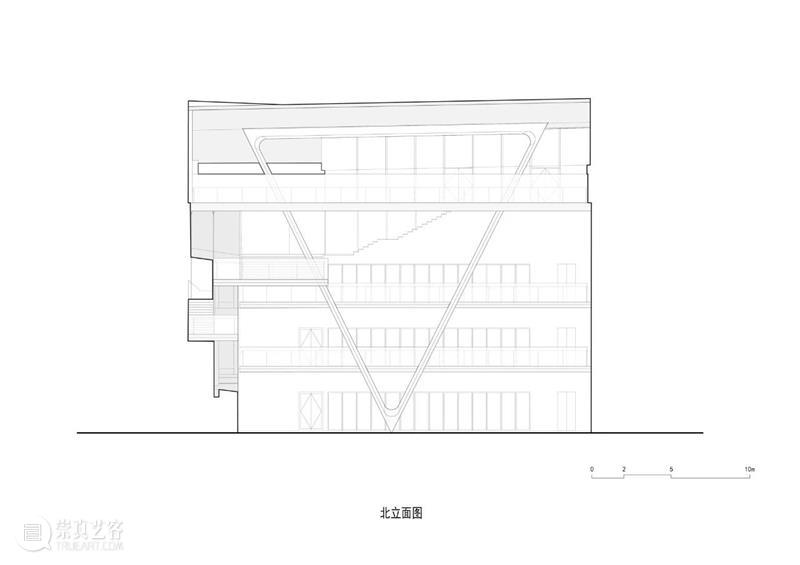

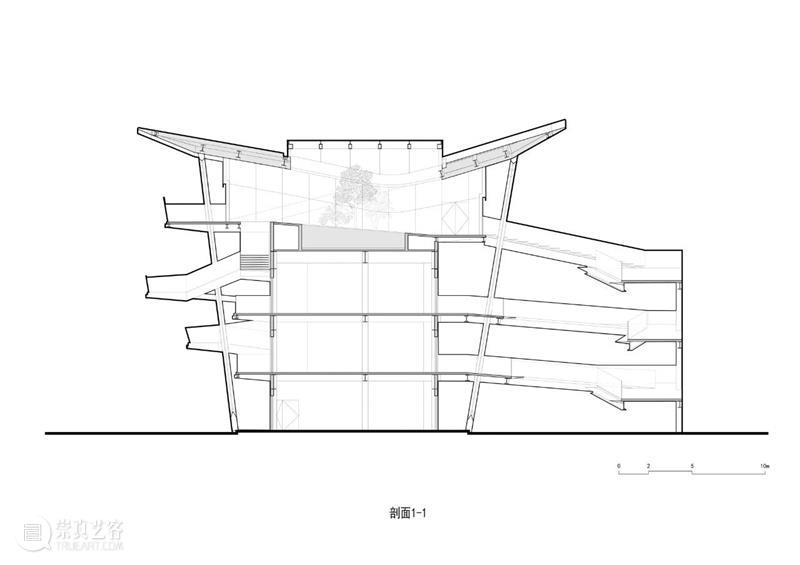

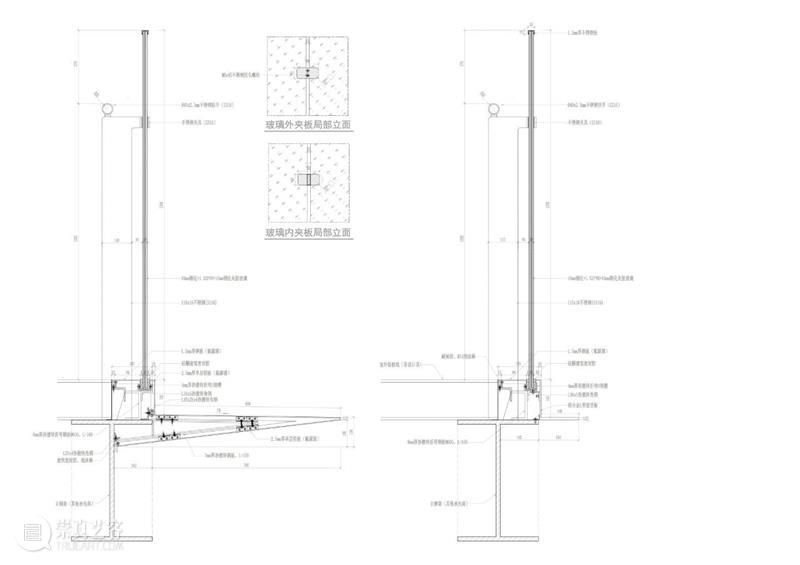

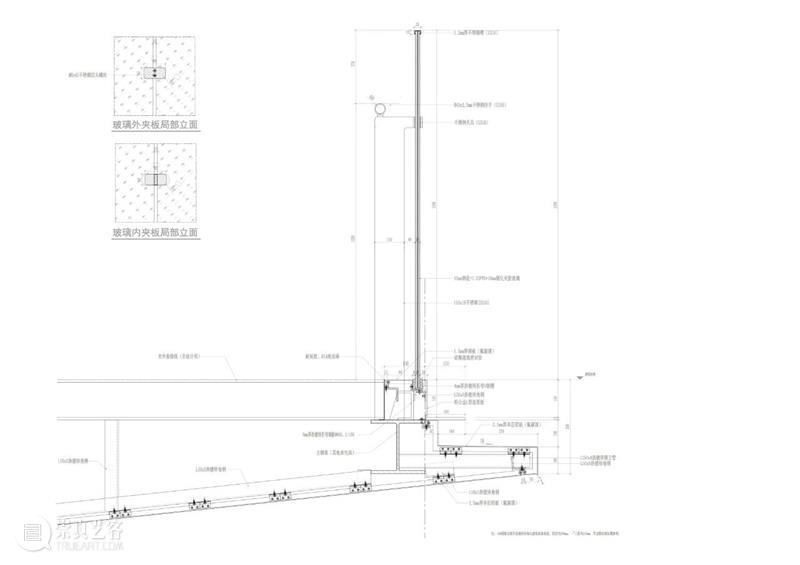

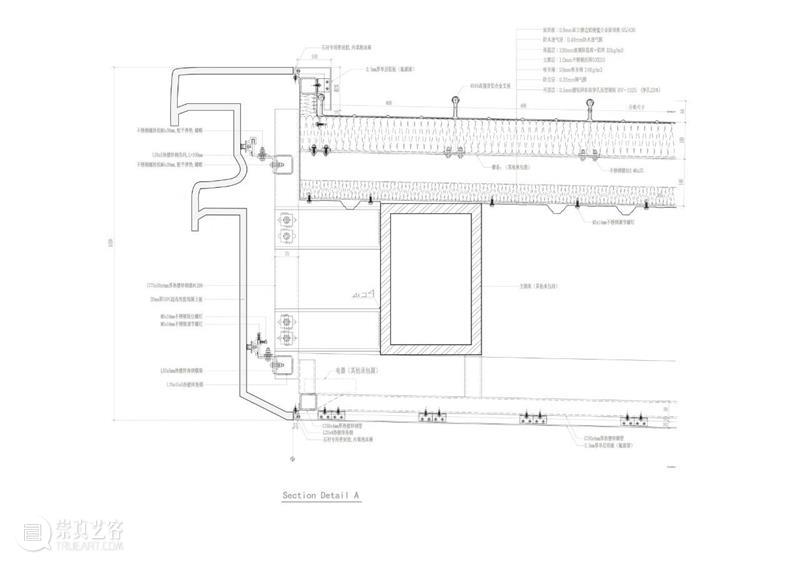

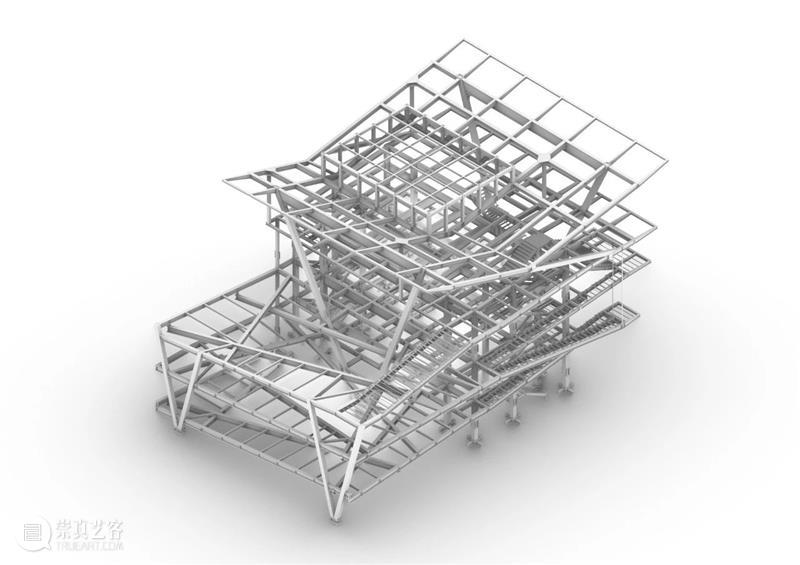

建成后的星屿,昂立于场地中轴线南端,建筑北侧1-3层是简单的矩形体块,起到对于其他部分锚定的作用,体块南北立面的各层都是长长的可完全打开的折叠门,打开后将建筑完全变成了贯通的场域;建筑南侧是围绕中心空地层层旋转堆叠的可行走的地表,东侧是一系列连接包裹、连接主体的多层叠合的坡道,它们被设计为缓步台阶。

© 朱迪

© 朱迪

© 苏圣亮

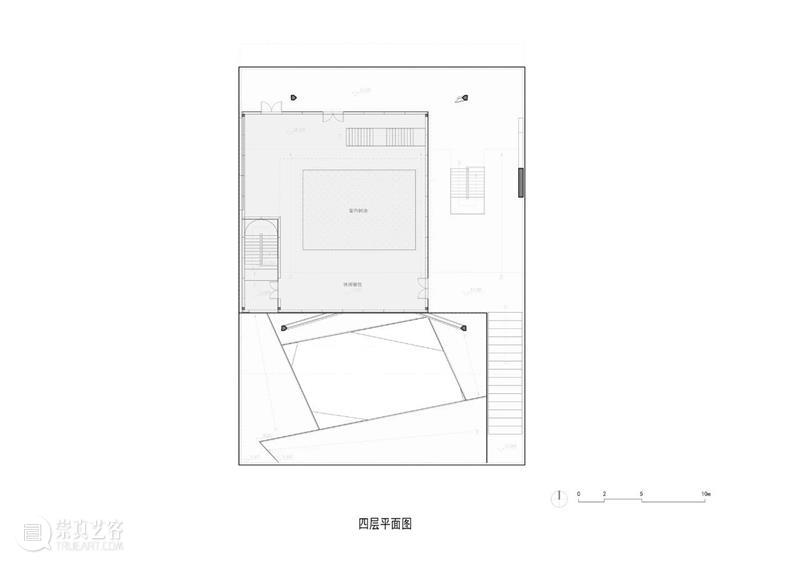

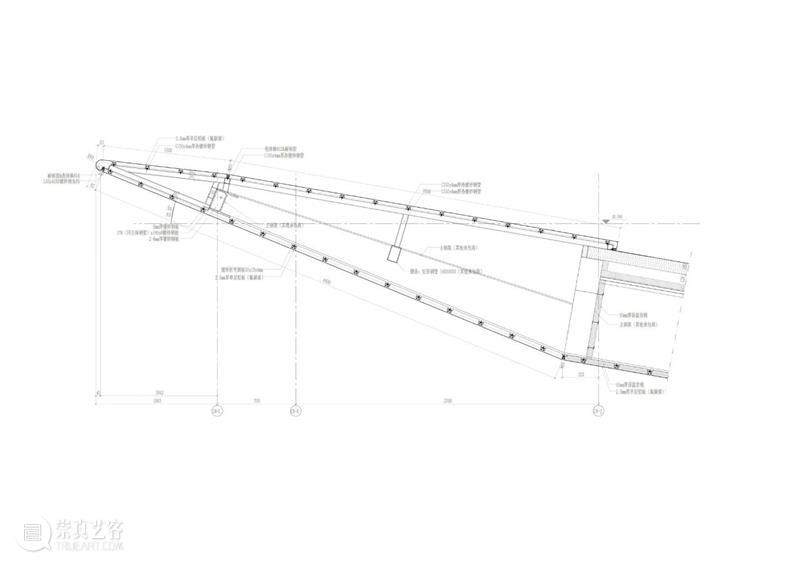

这些台阶折叠向上,在距离地面6米、9.5米处形成多个观景台。星屿自身内部仅仅1000余平米,但由于包裹这些空间的台阶、坡道等利于外向观望的灰空间,成为新的眺望整个场地和城市最好的场所。周边明清院落、民国普通民居、70-80年代老公寓、旧厂房,像横向展开卷轴一样,在连接这些观景台的缓步台阶上高低错落,层层展开,又被访客的记忆连缀成关于场地多层次的,多维度的全息画卷。南侧的层叠地表兼有坡道、看台的多重含义,空间上完全不打算分隔行进和静立的行为,钢制的梯形斜面以一种自由,随机的方式堆叠起来,上层为下层提供遮阳和避雨,巨大的屋顶挑出,庇护着表演者。

© 苏圣亮

© 苏圣亮

© 苏圣亮

这是一个莎士比亚环形剧场式的空间,一个欢聚的场地。南侧、东侧的层叠地表围绕主楼,使得整座建筑的路径无比丰富,赋予场地酷似空中园林的意趣,进入任何一个空间都有两种以上的路径选择。南侧的层叠地表在最高处通过飞桥连接到四层平台,在这里,视线取得了完全的开敞,周边场地被纳入全景视场中。北侧为了保持场地的视觉密度,在消防法规严格限定了室内空间与北侧古建的距离后,顶层平台及屋顶尽力外挑,视野极度外放、塔山、咸亨酒店、文理学院、秋瑾故居,绍兴老城一片片叫得出名字的,叫不出名字的屋顶都在眼前了。成为场所中最富有魅力的一个集聚点。

© 苏圣亮

© 苏圣亮

这时,星屿不再仅仅是单一一座建筑与场地复合的楼宇,它与整个城市的历史、今天合为一体。加剧这种感受的还有从星屿二层出发的跨越整个场地,连接场地另一侧屋顶高台的曲廊,连绵在一片一片的屋顶之上,穿透整个区块不同年代的组团,穿入不同时空。

© 苏圣亮

© 苏圣亮

层叠地表

© 朱迪

© 朱迪

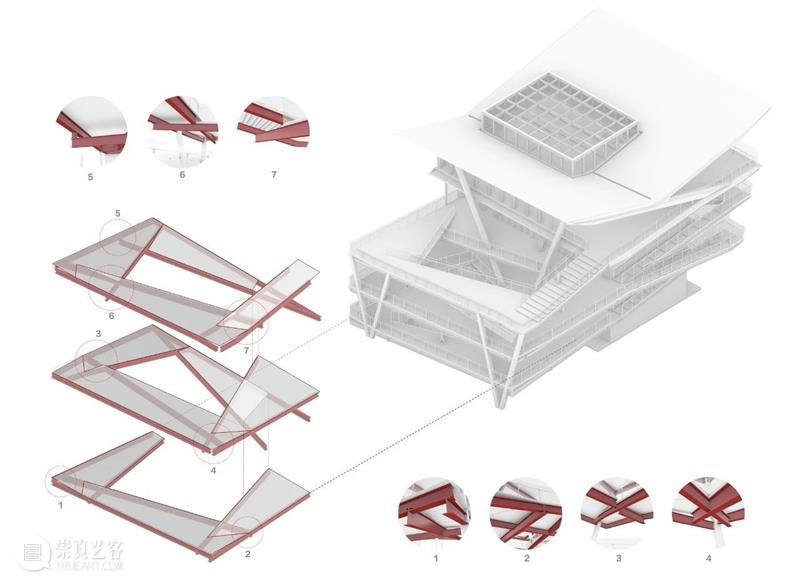

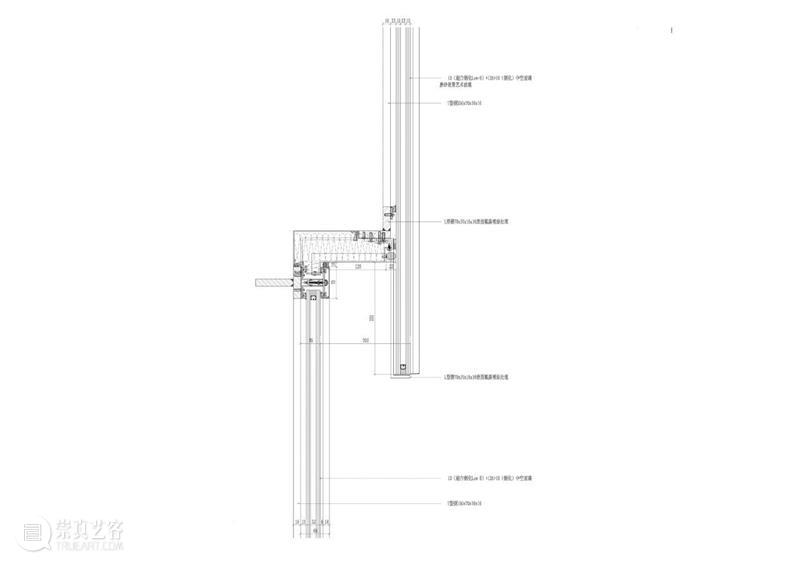

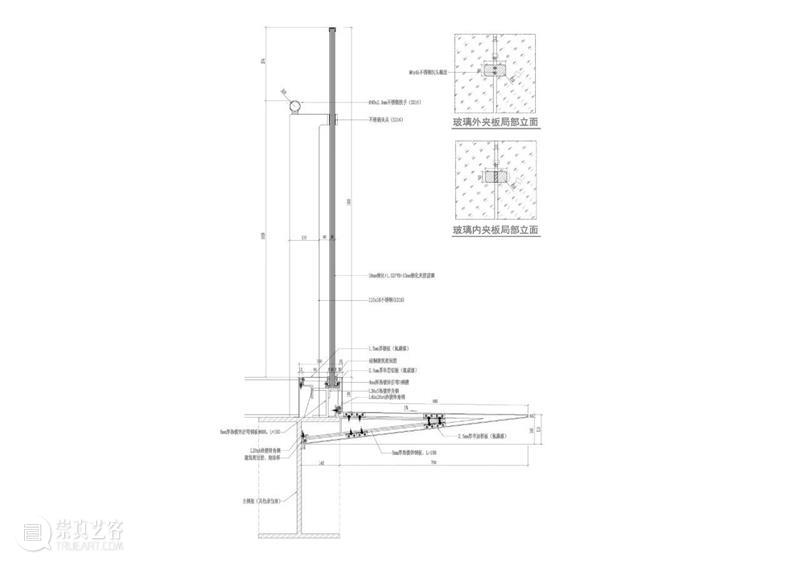

除了观景,行走更是场地体验的重要部分,建筑南侧地面上,一系列坡道层叠向上,沿西、南、东三边连续攀爬,每条边都是倾斜的梯形,它们互相贯入对方,互相插接着通向顶部,被称为层叠地表。每一片的梯形都有不同的切角,从空中观看就像玫瑰旋转排布的花瓣。层叠地表间不追求建筑上常用的坡道的平滑连接,而是刻意突出插接感,地面的转接如果造成视觉上的顿挫和非连贯性,那么,这种顿挫恰恰强化了层叠地表的概念。玻璃栏杆的处理也是对于这一概念的强化,借助精心设计的幕墙宽边条,从地面边缘退后接近一米的距离,这样,作为建筑构件的玻璃栏杆,就演变成了山地景区常见的山路围栏,加强了景观和地形的意味,而消减了对于建筑的暗示。

© 朱迪

© 朱迪

离散的建筑学——多重逻辑叠加的建筑学

© 朱迪

© 朱迪

在处理建筑逻辑内部时,实践中会有很多相互冲突的小逻辑、行为、几何学,时时要以自身的逻辑“吞没”全部的塑形逻辑。SpActrum谱观恰恰是借助其他逻辑的冲击,将形式一次次拉离单一逻辑的统治,使形式始终保持游离和含混。这种对于逻辑与形式的观察态度和处理方式就是谱观对当今社会提出一种解决方案——离散的建筑。

© 苏圣亮

© 朱迪

星屿的设计目标不仅仅是做一座新的建筑物,而是为场地引入一个足以改变场地格局和时空关系的构架性元素。星屿从设计之初就承继了中国古典名楼自然生发的、超越一般建筑定义的对于场地观念的开放性:并非着眼于内部空间,而以某种场地体验接通人心、自然、今古的沟通之所。

© 朱迪

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享