冷广敏“分割黄金”个展将于11月17日在南京艺术学院美术馆举办

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

Leng Guangmin: Divide GoldLocation: No.0 Hall, Art Museum of Nanjing University of the Arts, Nanjing冷广敏的作品给人一股扑面而来的曼德尔施塔姆式“黄金在天上舞蹈,命令我歌唱”的直观感受。黄金是抗腐蚀的贵金属,它的化学符号 Au 取自罗马神话里黎明女神欧若拉(Aurora)的缩写,意为闪耀的黎明。在这个展览的语境中,黄金的“舞蹈”譬喻了一种高于生命个体、高于生活日常、甚至高于黄金本身的命运,在这命运的驱使下,虽然艺术家和诗人的创作方式、语言、材料不尽相同,但在灵魂深处或精神维度上却是一致的,一样要“歌唱”。

《分割黄金(金椅)》,布面综合材料,35 × 25 cm,2023

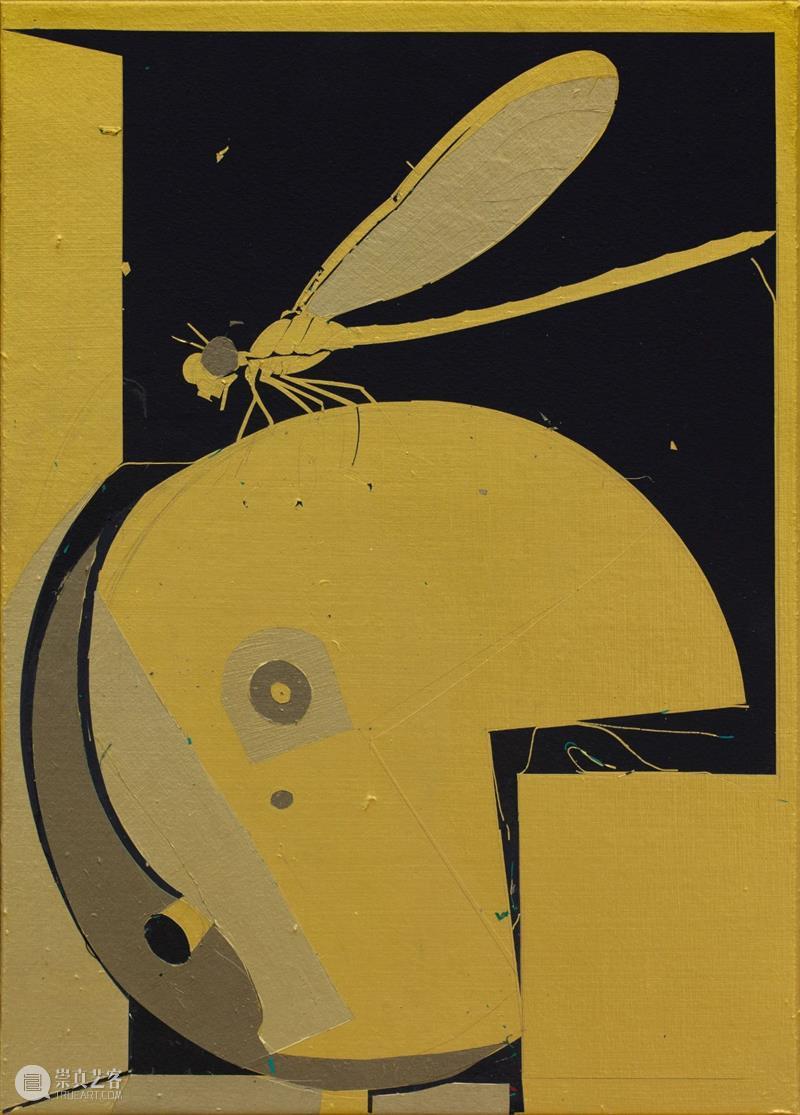

《分割黄金(月与球)》,布面综合材料,50 × 35 cm,2023

从“黄金分割”到“分割黄金”,词序简单的颠倒,意蕴和内涵却有着云泥之别。前者代表了源自古希腊时代毕达哥拉斯的对美感的尺度和界定,代表着形而上的比例或者一个明确的近似值。后者则代表着形而下的,具体的动作、步骤或过程。冷广敏认为这“象征了一种决绝,一种严谨”,甚至艺术家更近一步地把他的创作情境描述为:一个人在分割、称重、配比着黄金。由此,艺术家向自己发出了一连串的叩问:在乎的是重量的精确还是会被黄金本身吸引?

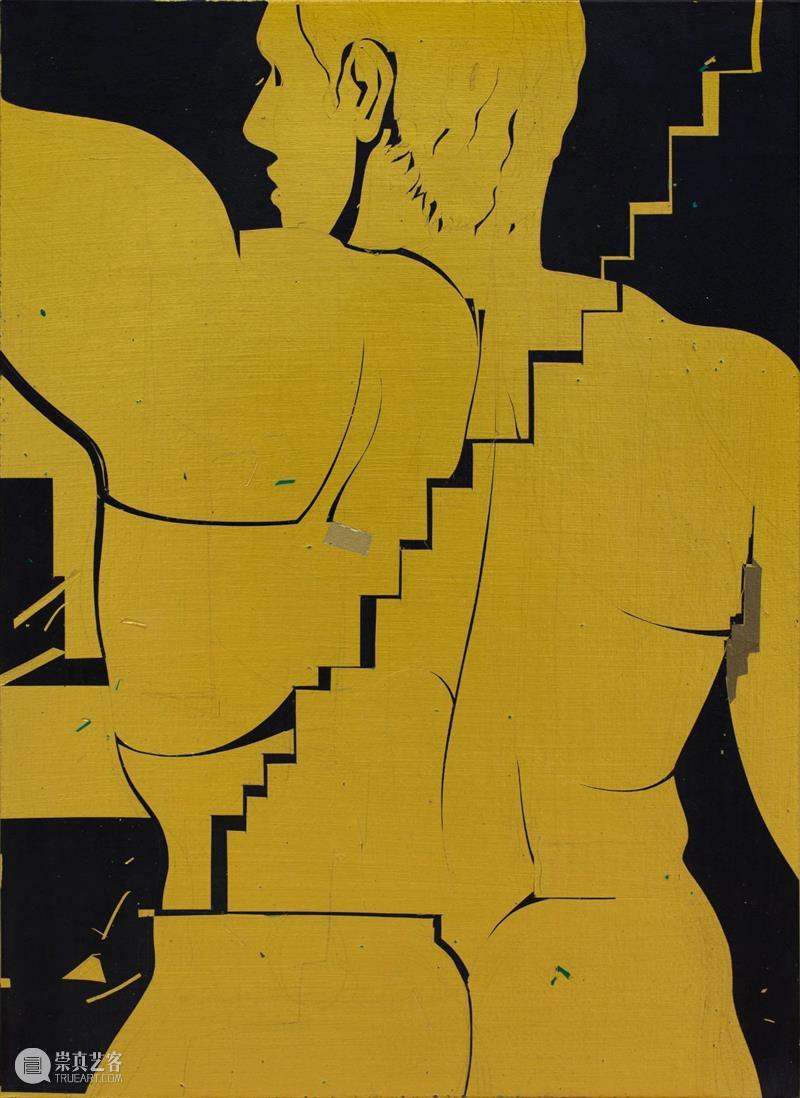

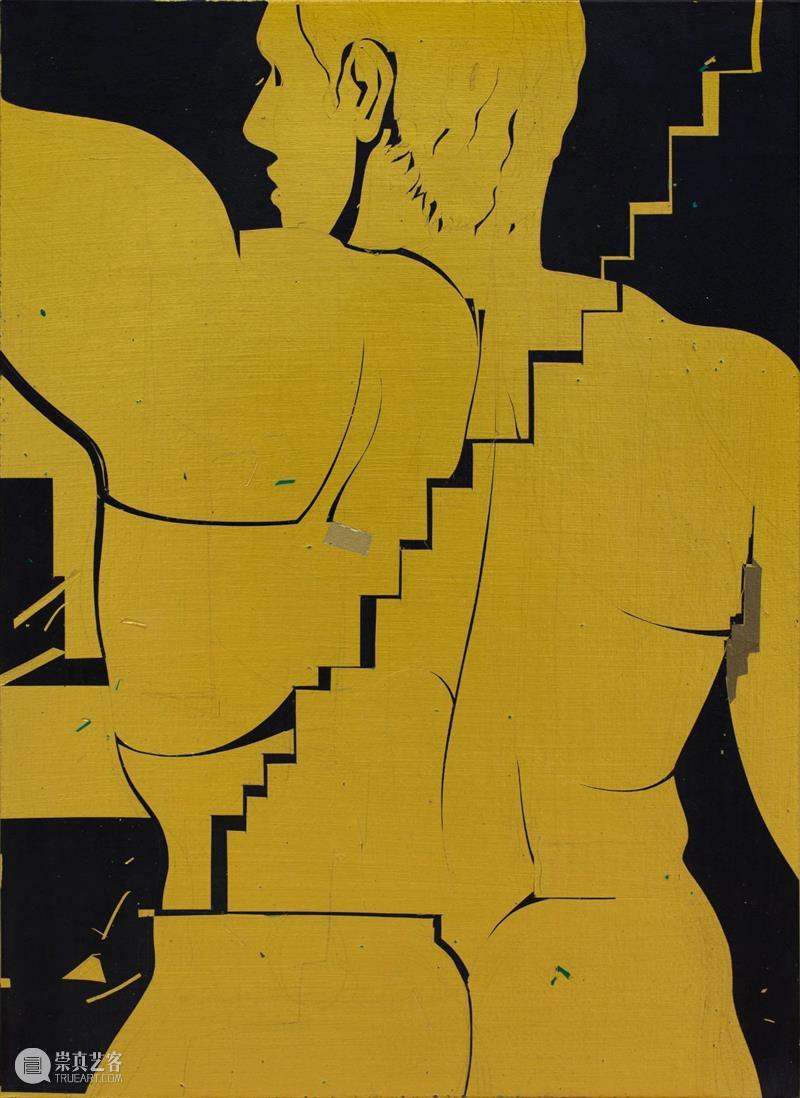

《分割黄金(躯干)》,布面综合材料,55 × 40 cm,2023《分割黄金(捕获)》,布面综合材料,40 × 55 cm,2023

冷广敏在创作中差不多严格地灌注了他对“分割黄金”的这一系列观念、认知和自我追问,不仅如此,在材料的选择上,他不避不让、不蔓不枝、名符其实地选择了真的黄金,并持续地对之进行着“分割”的行为。在布面之上要想实现造型的目的,艺术家必须根据“命令”,根据不同的颜色、层次,反复、不断地进行切、割、剪、剔、拼、接等一系列的“动作”,并且在这个过程中,还需要艺术家敏锐地面对随时发生的失控、意外、偶然,并能够智珠在握地驾驭、取舍、发扬,进而把“行动”准确地导向“结果”。

《分割黄金(引力)》,布面综合材料,35 × 25 cm,2023

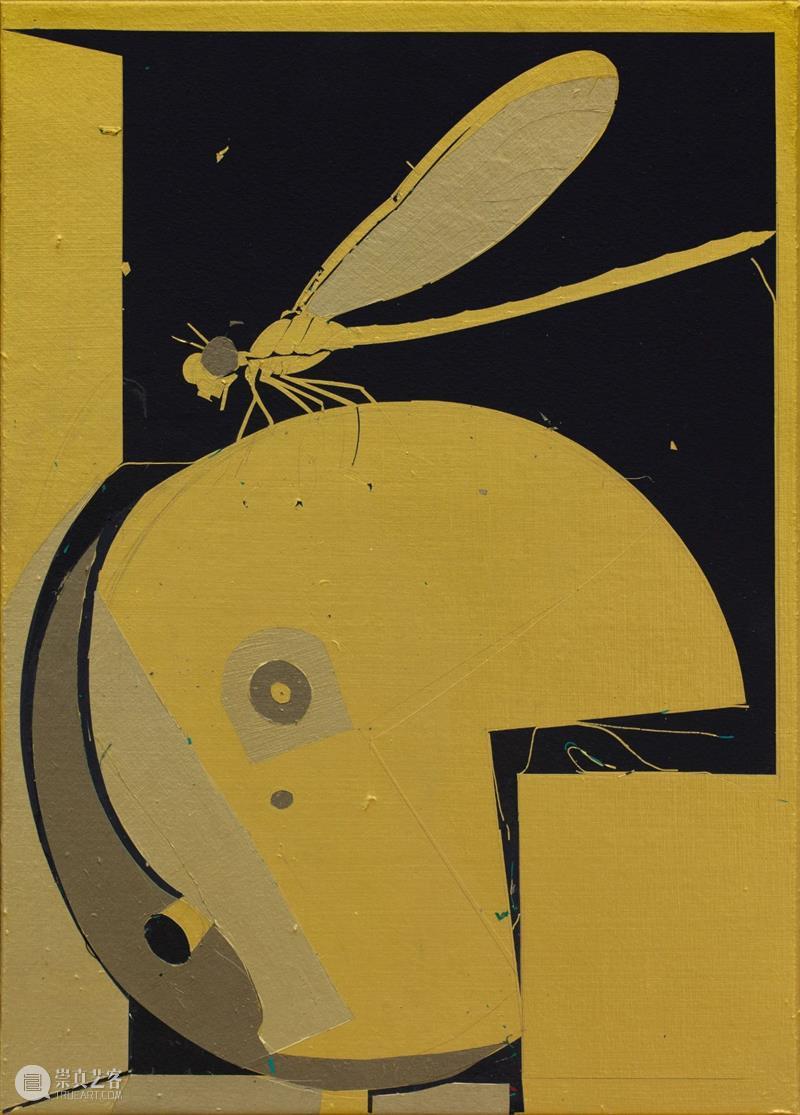

《分割黄金(金蝉)》,布面综合材料,35 × 25 cm,2023

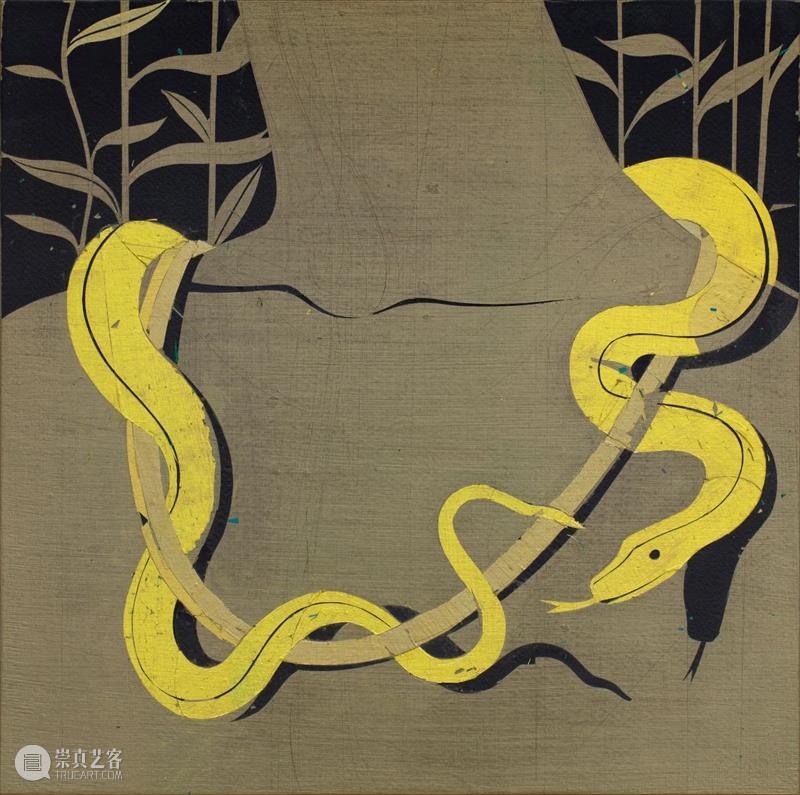

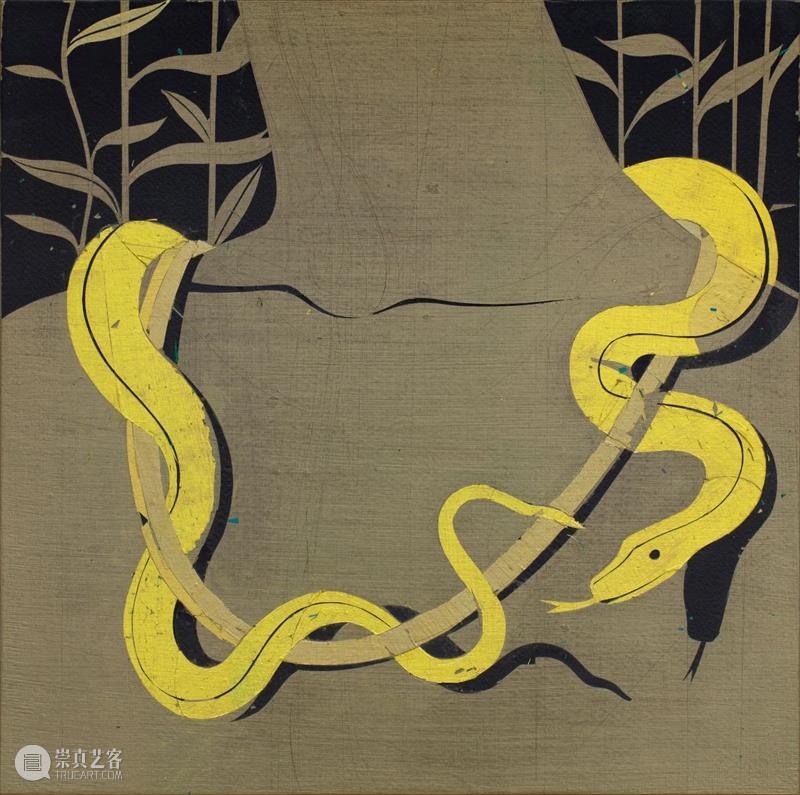

在《义手》《星与球》《金蝉》《蝇》《碎片》等作品中,只要稍加留意,就能清晰地辨别出艺术家在创作过程中的每一个步骤、每一次“做功”所留下的蛛丝马迹,对细碎的黄金的安置尤其需要惊人的耐心。因此,在这个意义上,这个创作过程不仅是一次朝向未知的探索之旅,更是一次对自我的灵魂“夯实”之旅。如果说,我们通过《蛇》《骨骼》《毕加索》等作品,可以管窥到艺术家试图在哲学意义上或者说精神向度上的接驳和迈进的努力,那么在《梵高》和《义耳》中,则不啻于是一场基于叙事性的灵魂穿刺和高强度的戏剧性扩张了,甚至可以隐约洞见尼采意义上的极限追问:“我到底需要什么?”

《分割黄金(梵高·义耳)》,布面综合材料,35 × 50 cm,2023

《分割黄金(金蛇)》,布面综合材料,35 × 35 cm,2023

关于艺术家

冷广敏,1986年出生于山东青州。作为80后绘画艺术家中的佼佼者,冷广敏早在天津美院油画系学习的时期就已然极为自觉的摸索出打破传统油画创作范式的个人化路径。与用颜料堆积的笔触相对,冷广敏以切割的动作在画面中打开全新的物理空间。切割既是他的创作手段,也是他对于艺术的态度,锋利、果决、不容置喙。冷广敏以相对恒定的绘画技法来不断解剖物质或图像,它们或许会由一定的线索牵引,却不曾存在某种可被精准概括的主题。冷广敏绘画最具魅力之处在于画面之中无处不在的由于对峙而形成的张力,是色彩上的对撞与互补,是材质上的平整与刮痕,是质感上的硬边与渐变,是结构上的负形与正形。冷广敏正是在以此提炼某种纷繁物象之下的内在秩序,一种极其抽象的唯有借物象以显形的不断流变中的状态。

冷广敏的重要个展包括:2023“光,总在表面停留”(当代唐人艺术中心,香港,中国);2023“壳,仅如蝉翼一般”(MAHO KUBOTA GALLERY,东京,日本);2019西岸博览会个人项目(上海,中国);2018“涟漪”(MAHO KUBOTA GALLERY,东京,日本);2017 “完美破坏”(蜂巢北京当代艺术中心,北京,中国);2014“冷广敏”(蜂巢当代艺术中心,北京,中国);2013“看见表象”(蜂巢当代艺术中心,北京,中国)等。关于策展人

林书传,1986年出生于湖南,策展人,纪录片制片人。现任职南京艺术学院美术馆,担任副馆长。2012年开始以展览、文献、纪录片方式关注亚洲年轻艺术家的生活与创作状态。曾策划或执行“复调”——中国艺术生态调查江浙沪站、北京站、珠三角站、云贵川站及东南亚站,2017年发起研究策展本体问题的“策展研究计划”,2018年发起“24小时美术馆“公共艺术项目。并于北京、上海、南京、杭州、长沙、伦敦、巴黎等地策划多个艺术家个人项目与艺术群展。

相关阅读

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享