对谈 10.31 / “无用之爱” 姚斯青 蔡雅玲 周翊 娄能斌

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

“无用之爱”对谈

2023.10 .31 下午2点

主持人:姚斯青

对谈嘉宾:蔡雅玲、周翊、娄能斌

左起:娄能斌 蔡雅玲 周翊 姚斯青

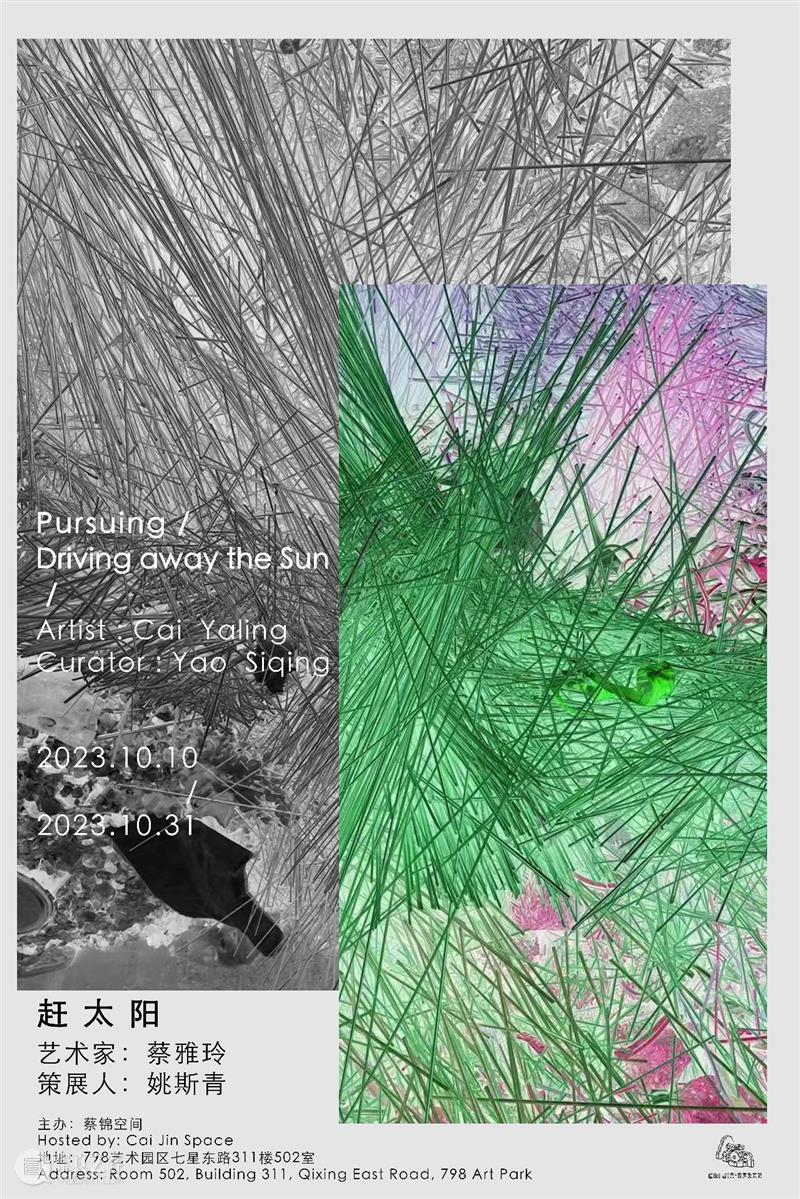

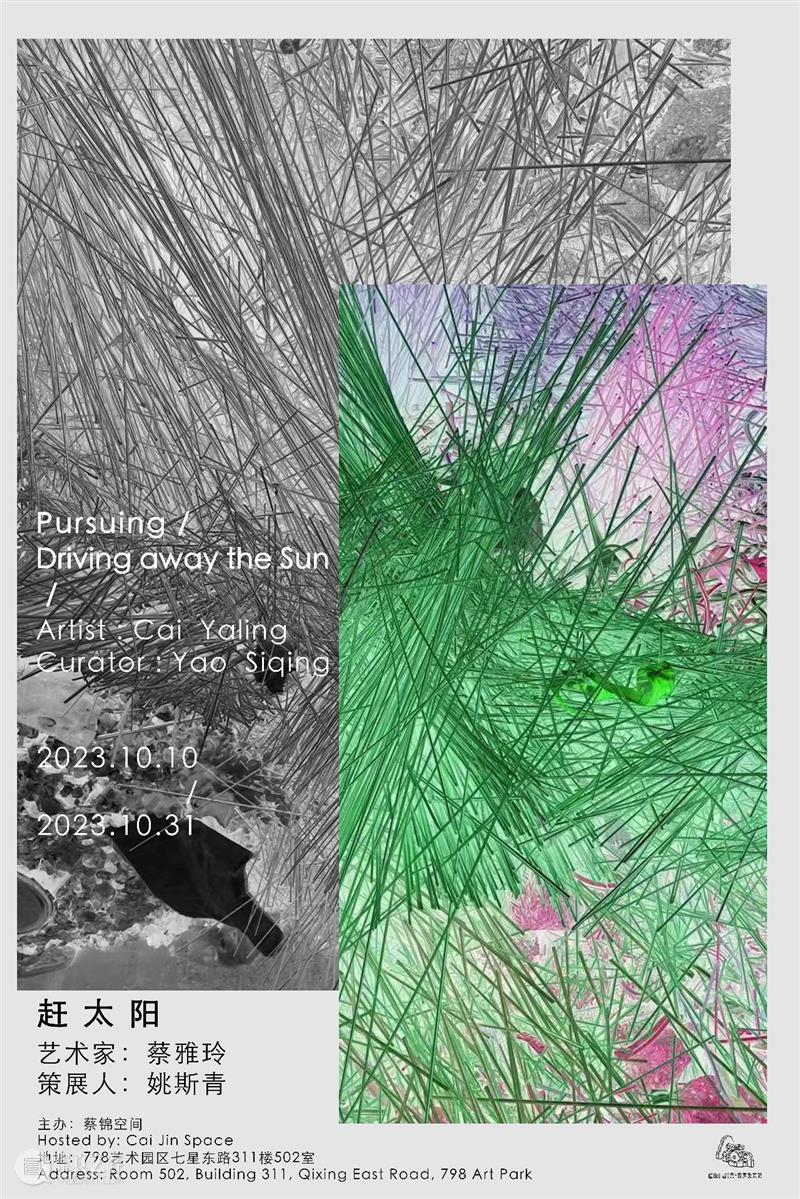

主持人姚斯青:今天下午非常高兴在蔡锦空间主持这一场直播。我们今天对谈的嘉宾有艺术家蔡雅玲,这个展览项目《赶太阳》的创作者,还有其他两位嘉宾,一位是周翊老师,一个资深的从业者和策展人,以及艺术家娄能斌。这个对谈的主题定为“无用之爱”,这也是这个展览本身带来的一个议题,大家也能看到我们现场有非常多的玻璃碎片,其实都是一些废料,雅玲今年在制作一些玻璃艺术品的时候,在工厂里面发现、拾获了这种她觉得是相当有意思的一种材料,所以我们先请雅玲聊一聊这个创作的起源。蔡雅玲:大家好!在蔡锦老师空间的作品,这个展览名称叫《赶太阳》,它其实是由两部分构成,一部分就是中间这个硕大、看起来十分坚固的一个灯光装置,它的名字叫《活塞运动》,另一部分就是下面是铺陈一地的,看似非常璀璨漂亮的琉璃碎片。 这件作品的灵感来源是因为我今年8月份在上海誌屋做的一个个展。当我在山东淄博的西冶琉璃工坊制作琉璃瓶的部分的时候,我发现一件很有趣的事情,就是当琉璃加热到非常高温的时候,它会变成像面团一样,像我们身体的肉体组织一样柔软的那种感觉。因为琉璃瓶如果作为一个优质的工艺品出产的话,它其实是不能有一些气泡或者杂质的,所以工人们会非常熟练地扭转那些柔软的面团,然后把它们的尖端揪起,然后拿一个剪刀,利落地“咔嚓”一刀剪下去,然后那些像器官一样的玻璃就会掉落地面,然后他们就会把这些碎片都收集起来,扔到一个垃圾场去,最后当成废料,以很便宜的价格卖掉。 我当时在观看这个制作过程的时候,就觉得师傅们很像做手术的医生一样,他不断地在修剪这个柔软的形体,把没有用的部分,他们认为不符合标准的部分剪掉、扔掉。由于这种动作、重力或者说它自身的原因,最终形成的那些碎片反而是很有趣的,每一个形体都饱满,有自己的姿态,然后我就联想到作为一个艺术家其实在创作的时候我们好像是赋予了材料一种有意义、玩味感的一种形态,而我们生活中其实有很多天然之物,比如石头、石块,被沙滩不断冲刷的沙砾、玻璃碎片或者一些树叶、或者一些种子的果实。我自己有两个孩子,所以我会发现小孩子们在面对这一切东西的时候是非常兴奋的,他们不会区分说这件是艺术品,那件是一个自然的、不值钱的一个东西,他们不会这么去区分世界,在他们的眼中,好像他们的世界里的一切东西都是有趣的,所以从这点上来说,我就觉得这些被工人们剪下来,作为垃圾扔掉的五彩斑斓的琉璃碎片,其实它已经拥有了自己的一个生命形态,它就像我们艺术家在创作的时候,费尽心思去创造出来的一件雕塑作品一样。

“赶太阳”展览现场 蔡锦空间 2023

所以这次展览的时候,我就跟斯青一起商量,我说希望能够把现场布置成一片有点像是由这些碎片组成的沙滩,中间这个灯柱在我的设想下,它其实是一个有点像唇膏或者像胶棒一样,它可以自己慢慢地收起来,然后再慢慢地降落,再收起来、再降落,有点像潮汐或者太阳运动一样,当整个屋子封闭起来之后,这个光芒慢慢地暗下去,然后又慢慢地亮起来。最初的设想是这样的,但是当费尽心思制作了这么一个巨大的电动装置之后,我发现很快它就不能用了,变成了一个硕大、光亮无比,看似很坚强,但是一点儿用处都没有的一个灯光,横亘在这个空间中,然后这个空间的光线也变得恒久不变。我们还在调侃说这种现象很有趣,就是它看着那么结实,专门找人编了程序,然后用了各种亚克力切割、激光切割等等工艺去做,结果它变成了一个真正的无用之物。而下面这些铺陈在地面的,好像是我们天然地认为它们就是垃圾、就是无用的东西,反而变成为了作品重要的一部分。

“赶太阳”展览现场 蔡锦空间 2023

所以在展览中邀请普通的观众可以来参与进来,因为在我的创作思路中,观众的参与感是特别重要的一部分。观众能来到这个地方,然后去寻找几块或者一块、两块,他认为能引起特殊感受的琉璃、带回家,可以摆在那里,也可以用简单的胶去粘接成为一件属于他的艺术品,这样的话,我觉得它们就有了一个新的生命力。我可以先简单地这么介绍一下这件作品的来历。 姚斯青:我想先请娄老师聊一下,你看了作品之后的感受。 娄能斌:因为我妈妈家是淄博人,所以说我从小的时候就对这些玻璃制做有印象,那个地方是常年有这些东西产出的,包括我上学之后,发现学校里雕塑系好像在那还有一个固定的制作东西的地方,但是那个时候其实我对这些东西是没有特别多的好感的,因为这颜色对于我的记忆里,就是那种小时候不管是装糖还是装各种东西的,它就是一个廉价的塑料感,但它又是玻璃的,很沉重又易碎,它是一个可以这样,但是也可以不存在的一个像生活的注脚或者边角料一样的东西。但是在上一次过来看这个展览的时候,它从一个标点符号变成了文本的主要内容的时候,它好像变成了一个叙事的反转。再加上很不幸,我来的时候这个装置已经变成了一个不能进行活塞运动的主体,所以它就从一个主要的展示变成了给这种小的玻璃形体进行打光的一个次要的东西的时候,这时候就变成了这个展览叙事内容的一个反转,我觉得这还挺有意思的,虽然我不知道它一开始是个什么样的。好像在这之后它才更契合今天探讨的一个主题,就是无用的这个东西。其实它不只是这一个东西的,就是它不是一个这样的词,是因为有用的活塞运动变成了无用的不能进行活塞运动的时候,它就更好玩一些了,它从这个东西的主题变成了给各种原本无用的东西提供高光的时候,动作就从无用变成了一个特别博爱的状态。“博爱”,这两个字可以拆开来算,这两个字就很好。我对现在的这个展览的体验就是这样的,我觉得还是因为它反转,它的功能性丧失之后变得更有意思了。对,应该是这样。姚斯青:雅玲要不要回应一下,对他说的“博爱”的感觉?

蔡雅玲:“博爱”这个词还挺妙的,我还真没从这个角度去想。博爱这个词我觉得它有很多层含义,它不光是人和人之间、性别之间,它还能扩展到更广泛的领域,就还挺有意思的。对,这种反转是最开始没有想到的,就是当你好像脑海中在最初设定的时候是一个非常理想、非常完美的一个画面,你会想象当这个光亮的柱子慢慢地降落到这些玻璃管形成的毛发中,这些琉璃片形成的璀璨场域的时候,它照亮了它们。然后周围的黑影子升腾起来,当它缩回去的时候,这些影子又消失,一切归向沉寂和黑暗,我当时脑海中是这种景象。它一开始还能动,就一开始它还会缓慢地下移,然后移到一定程度,就开始发出剧烈的噪音声,就开始抗议,到最后就完全一动不动,到最终的时候,我们觉得说现在它这种状态其实也挺好,就是很讽刺。这种展览中产生的变化或者变数,不是我能控制的部分的时候,它产生了一些新的含义。这种讨论我觉得也契合这个空间存在的意义,它不是说要呈现一个特别完美的、完整的一个作品,而是带给艺术家也好,带给观众也好,有很多新的可能性或者未知性,然后就觉得原来这样也可以,就这点还挺有意思的。这种反转是谁带来的? 姚斯青:我发现你刚刚聊的,可能就表现了你的博爱心态,故障其实也挺让人无奈的吧?但是你接受下来了,而且你会很积极地能赋予这个展览一种新的含义,挺有你特点的一个做法。 蔡雅玲:开始我其实也做出了努力,我反复地、非常费劲地把它卸下来,拿到很远的工厂反复修了一两次,当发现最终还是不行的时候,我就觉得是时候要放弃了,就接受它这种看着占据了很重要的视觉点,但最后沦为了一个无用的光柱这么一个作用,我觉得这种结果也挺好的,反而会让下面这些东西成为了主体,当它的功用消失之后,我们才能把注意力挪到下面的这些东西上,然后才开始去寻找它所带来的乐趣。 周翊:我是觉得,因为我没看到那个活塞运动,我看到的时候就是一个静态的东西,静态也挺好的,我的第一印象有点像个宴席,狂欢之后剩下来的东西吧,你能感觉到之前的疯狂能量。它是一个垃圾堆,有一种过度享乐之后的样子,但是很美,我觉得垃圾堆可能是最美的东西之一了。

“赶太阳”展览现场 蔡锦空间 2023

周翊:垃圾堆就是很美嘛,如果讲纯视觉的话。它很丰富,有很多暗示,它不在你日常去想的这些正经事情里面,但是你的身体会对它有反应。 姚斯青:你说到的身体反应这点,确实有很多来到现场的观众都会得到一种联觉的效果,他可能会联想到水果,比如说黄桃、芒果的气味,所以您刚刚说是一个宴席之后剩下的,这个其实也是一个联觉的感受,就是它对味觉或者是嗅觉能够有更多的感官刺激,是这个场很特别的一个地方。 周翊:可能是有一种特别不文明的东西吧,它对感官的刺激,夸张的浪费,我说不太清楚,但是文明跟浪费好像也有关系。 周翊:对,有很多不甘心的东西,有很多很吸引人的东西,也有一些你的那种被文明规训过的感官对这种原始行为的产生的那种不适感,混杂在一块。 蔡雅玲:周老师谈这个好喜欢,就是盛宴狂欢之后的残羹,对,这个很有趣,因为它们其实特别像工厂的那些师傅,他们是有标准的尺子,严格按照那个订单的比例去创作一些所谓的精美的、完美无缺的工艺品、雕塑,它们其实就是那些东西被剪下来扔掉,无用或者碎掉不合格的那个部分。对,我们技术发展到当下,大家对艺术品或者对于美到底是什么的一个标准提出思考。 周翊:想起小的时候看大闹天宫动画片,孙悟空赴蟠桃宴,把该去的人全给弄晕了,然后他自己一个享受不了那么多,就是一通浪费和狂造,造完了之后就扬长而去,有种特别爽的感觉,但佩服的同时内心深处也会有被规训出来的负疚感,混杂在一起。 姚斯青:您觉得这个展和她之前比较有代表性的珠帘作品,现在是不是有一些不太一样的感受? 周翊:挺不一样的,但具体怎么不一样,我还得想一想。 姚斯青:那你可以想一下。其实这段时间以来,也有挺多的朋友来看,然后就觉得这跟雅玲以往呈现出来的面目是不太一样的,好像大家都还在回味或者反刍这种变化吧,我觉得这可能就是在蔡老师这么实验的空间做项目带来的一种解放吧。 蔡雅玲:对,今年展览正好都赶到一起了,相当于有3个展。我今年也是刚刚博士毕业。我的博士论文题目其实就是《身体·空间·实践主体——20世纪90年代以来的中国女性艺术研究》,从身体角度讨论一下女性艺术家的创作。因为我自己是女性,所以我特定框在这个范围内。身体对女性艺术家来说很重要,当然对男性艺术家也很重要,但我只能从我个体的经验去分享,因为身体对于我创作特重要,所以我就想要了解一下,是不是跟我同龄或者周边的这些女艺术家,她们也在主动、或者没有意识地从这个角度去创作,所以写这个论文。我的第一个个展是在上海誌屋,展览空间很有自己的特点,是一个民国的老建筑,在那里面我做了一些相对完整一点的雕塑作品,是用吹制的玻璃管去吹制一些像身体器官一样的花朵,它表面看上去是好看的,虽然在讨论的是更残酷的现实问题。不知道为什么,我的作品好像视觉上是需要有愉悦感的,但是它背后要讨论、更关注的是社会或者文化层面我自己的处境或者一些感受,或者对这些问题的思考。所以到了蔡老师这个空间,相当于今年的第二个个展。

“未烬”现场图片 誌屋 2023

由于这个空间有很大的自由度,它没有任何的压力,可以随意地去做,所以我在创作那个作品的过程中,自己的状态也是慢慢地有在变轻松,我不知道大家有没有感觉到,就是我对艺术作品的概念或者是如何判断它未来应该怎么走,其实也是在一个逐渐打开和放松的状态。我前天正好在浙江美术馆10号展厅也有一个个展开幕,那个展厅可能就是另外一个感觉。我第一次尝试用影像、平面摄影,包括面塑,然后还有一个巨大的激光装置,共同去讨论我一直关注的母亲和孩子的这层关系,然后又可以扩大到更大范围。 我也跟斯青有在聊,希望这三个展览并不是把过往的作品简单地铺陈一下,而是希望每一个不同的空间或者不同的城市,都能有所侧重,去尝试着做各种各样不同的面貌的我吧。作为一个艺术家,我希望能够呈现出更多面,这个其实也是在未来逐渐实现的一个想法。当放松下来的时候,我会发现自己之前认知中的的艺术的含义有可能会有更大范围的可能性,很多东西都会纳入到我的创作和想象中来,这种感觉挺好的。所以这个作品确实有点疯狂或者说一种有点放纵,放纵自己之前对所谓一个展览或者作品的一个认知,大概是这种感觉。 姚斯青:娄老师感受到了放纵吗?作为一个生活必须非常规律的人,你怎么看待? 娄能斌:我觉得这个其实是一个很自然的行为,因为可能尤其是不管是性格本身造成的,还是以前在学校的这些训练和之后做创作逻辑这些,这个变成了一种生活日常的时候,可能在某个时间段会特别渴望有这样的状态在,我觉得这是一个它只是形容出来可能可以用这样的词,但它也是一个自然发生的事。我本身就我来讲,我不渴望体验到对放纵或者怎么样的一种,它是自然发生的,并非刻意变成这个样的,它到一定程度的时候,就必须要有这个来平衡这个状态,我觉得这个时候它好像会,如果要是她的创作在不断地要想突破另外一个边界的时候,有些时候可能因为性格上有一定保守的成分在,她会很想知道,不是说一定要跨越一个边界或者怎么样,有的时候可能会和我有一点像,就是我想知道这个界怎么样形容,或者让这个界限更清晰。对,因为有时候对于保守一点性格的人来讲跨越是个很危险的事情,对我来讲跨越是在生命上也有危险的事情,所以就算是内容有放纵的嫌疑,但是行为本身是克制的,就是这个克制是必然的,和最后带来的这个结果也是必然的,就是这种感觉。 娄能斌:首先它这个形制上,不管怎么样,她选多少的瓷片在或者什么东西,最后都会在长方形的框架里。它需要有一个叙述的过程,需要通过这些小棍子和中间那个现在不能进行活塞运动的大棍子进行一个衔接,最后这个要能说得顺理成章地说出来才行,它并不是一个纯粹的不受控的东西,就是它在受控下对不受控的一个渴望的展示,这么说是不是有点暧昧? 姚斯青:不,我觉得你对雅玲的状态还确实是把握得挺准的。娄能斌:因为在一个相对稳定的生活状态里,或者说有自己自然的社会责任和家庭责任在的时候,就会对这个有一种这样的感觉在,对。 蔡雅玲:可能对于我来说是一种角色或者什么的一种限制,或者是我在慢慢地希望能够突破某一些,然后让自己产生一些对自己新的认知吧,我觉得可能之前对自己的认知也要慢慢地,不能说打破,是重塑还是拓展,我不知道,但对于你来说,可能你也是在逐渐地通过,一些身体或者是生理性的一些限制,你需要在创作中寻找。 娄能斌:我感觉和这个展览的结果的呈现一样,这里所有的东西,包括那个可运动的东西,它原本都是,尤其是这些玻璃碎片,它本身是因为热能的凝聚才出现的,电动机的运动,灯产生的光,但是它最后到现在是一个特别冷的一个状态。所以它是因为热能出现,但是它呈现的结果是一个没有温度的结果,所以我觉得这本身就是这个事情的一个答案或者说自然产生的现象。娄能斌:对于我来讲不是一个褒义词,它只是一个中义词,它是对于各种可能性或者可能会是一个正确的或者是想要的结果的一种。蔡雅玲:很文雅的滥情。它这个光柱其实就是有点,因为它升腾在空中,从空中降落,把光辉洒向大地,照亮每一片碎片,让它产生光芒。

“赶太阳”展览现场 蔡锦空间 2023

姚斯青:雅玲你自己看这些所谓的无用之物的时候,你是不是也会有一种女性的视角投射在里面?蔡雅玲:对,其实最初构思这个概念或者想法的时候,是从这个出发的,因为它们其实最本质、最直接的带给人的感受其实就是好看。我发现就是每拿起一块单独看的时候,它其实都很好看。我觉得特别像是我们可以做出来的一件玻璃雕塑一样,虽然它不是刻意制造出来,它可能就是工人随手一拽、一剪,就出来这么一个东西,但是艺术家好像需要费尽心思,找到感觉,然后特别难地去做出这个形,我其实有在想,就是艺术家费劲做出来的一件所谓的艺术品,跟这种在自己的审美的角度下找到的、从垃圾中找到这么一件东西,它同样是有意思的,它们之间有什么区别?当它铺陈这么一地的时候,我看着它就像您说的那个感觉,特别复杂。

“赶太阳”展览现场 蔡锦空间 2023

蔡雅玲:其实最初是有想找到一些,比如从一个色彩的感受慢慢过渡到另外一种或者怎么样,是有一些刻意的安排在的。但当铺完了之后,面对它这么大面积的东西之后,你就会觉得它就陷入一种混乱,你的那种逻辑或者直觉感受不起作用了,它已经在我的经验范围之外。蔡雅玲:我觉得就是一种固有的审美,或者说我这些年所学到的也好,或者感受到的我的那种审美。蔡雅玲:对,我是觉得从那边到这边它是慢慢的要有一点颜色的过渡,对,这还是会又陷入到了我们所谓学习到的那些东西中。但由于它本身又非常的杂乱,或者说各自有自己的姿态,所以最终还是没有办法,就是它强过了我给它的规训或者什么。蔡雅玲:对,而且颜色其实也是随机的,西冶他们其实是淄博当地最大的一家很重要的一个琉璃工坊,有很多很有专业的师傅,他们每天都有很多订单,比如今天需要生产红色的琉璃瓶,多高、多宽,他们有标准在那。所以炉子里就只会有红色原料,去生产红色的瓶,那它就会产生红色的垃圾,然后明天可能就是蓝色、黑色。它这些东西都是完全由资本方或者是由订单的甲方来决定的。蔡雅玲:不一样,我发现会针对每个,有点像是不同专业一样,有的师傅特别擅长做小动物,有的师傅特别擅长做巨大的花瓶,每个也还是不一样的。 蔡雅玲:我看到女性做的基本上是小型的雕塑,小羊、小兔子这种,大瓶子因为非常沉。最有经验的师傅可能也就只能做这么大的一个,因为它又要烧热,整个熔化,非常烫。然后你要端着它,对体力又是一个挑战。 娄能斌:我觉得要是它会因为这个工坊有有意识地分的话,挺好的。但是这些选的时候是没有区别? 蔡雅玲:没有的,它们就是一样的垃圾,有时候可能会看到烟灰缸,有些瓶子的碎片,有可能就是生产小羊、小马、如意这些的下脚料,、它们的造型基本上都是更偏中国传统工艺品的那些东西。 娄能斌:那它变成生产废料的时候就性别平等了,就不会存在什么男的大、女的小。娄能斌:我小时候去过这种工厂,我那时候就感觉,就是让我觉得特别震撼的,可能还不是这样的,就是更便精致一些的,就是正常产生的日常使用玻璃用器的工厂,真的是让我觉得体量这么大,每天要做那么多玻璃的东西,它到底是给谁做的?它感觉就是那种不能停下来的一个事。 姚斯青:如果你放在一个消费社会里面看的话,反而是生产制造了需求,他的生产其实并不是预示有多少需求,而是说它是倒推的,就是生产多少,就制造多少需求,所以这个也确实是现代社会比较黑暗的运行方式吧,会不断地去制造很多的渴望,这个渴望可能是一个远大于你具体对象物的一些欲望。 周翊:我想问一下,我会觉得这个作品不太像是关于这种社会反思节制的这种,反而我好像觉得作品好像是要,至少是对于这种浪费和这种不节制的 姚斯青:对,就像周老师刚刚说的,可能是更加有道德批判态度的展览的话,它的陈设的方式可能不会如此华丽,这个华丽的视觉感受让人觉得它是有一种快感在的,因为它的感官的调动相对来说会多很多。 娄能斌:我看做的视频,我觉得揪那一下特别治愈,那个“呗儿”一下,剪掉那个揪揪。 蔡雅玲:对,非常熟练,我觉得每个人都是一个像剪盲肠、切甲状腺一样,他们对那个东西已经完全无感了,在他们眼里可能那些东西就是杂质,有点像。 蔡雅玲:对,我当时看到这些东西的时候,我就想这些东西本身很有姿态,它们能用来做什么,包括他们那块有很多旧的书和杂志,用来干嘛呢?其实就是浇上水之后,去贴紧烧热的琉璃瓶塑形,转琉璃瓶的时候,用来维持它的那个形,那些书的页就会被烧焦,整个一本书它两边的书页都是焦黑色的,那个感觉很有趣,那些文字整个都消失掉了,就变成一片漆黑。那些书记载了什么?就像这些,我觉得像这些工艺琉璃瓶也是,它们虽然是被当成工艺品,精美地生产出来,被买走,会不会当下其实我们周围的社会就是在陷入一个消费主义的狂欢,前些年起码是这样,当下可能有在慢慢刹车、停止了,但之前的感觉就是不断地生产,不管生产艺术品也好,出口或者内销的工艺品也是这样。 姚斯青:所以反过来说,今天的艺术它是不是也有一种,反过来制造欲望的倾向,就跟其他生产是一样的? 蔡雅玲:喜欢什么,大家就来画什么,什么风格好卖,大家就来做。 姚斯青:或者更强调制造快感的呢?周老师肯定是会有看法的。 周翊:我觉得反正我是跑偏了。我想稍微岔开一点话题,回到之前你问的问题,雅玲在松美术馆那个展览里的作品跟眼前这件的关系。那件算是正儿八经的作品,对吧,而且也是玻璃材质,它是用玻璃珠子做的帘子,帘子上根据那些玻璃珠子的颜色用像素的原理拼合成一张老照片,是一张拍摄了妓女裸体的黑白照片,是清代或者民国时候的。帘子挂在展厅入口的地方,就是说观众进展厅的时候其实那个作品是被忽略的,观众是穿过那个帘子进入到展厅里边来,帘子随着人们穿过,它是一个破碎的,散开的状态,是波动的,被进入展厅的观众带动,就像是幽灵一样的一种存在,观众可能注意不到它,但是他们的身体又跟作品有直接的物理接触,无意识地接触,这件作品似乎是属于展厅环境的一部分。

Nude1 水晶珠 不锈钢丝Crystal beads, stainless steel wire 347x250x4cm 松美术馆 2022

那次展览我们也做了一个讨论,在闲弹时光播客里跟周彤陈曦和董菁。那次我记得我们讨论这件作品的时候,提到了一个很关键的这件作品的物理因素,它的重量。因为那件作品是个帘子,它貌似是一个很轻盈的东西,是挂在空中的半透明的,然后当你从里边穿过时它会产生波动。但是那件作品的重量是很惊人的,是400斤好像?而且高度也很高。 周翊:对,当你穿过它的时候,你能感觉到柔软的像水一样的阻力,以及你穿过去之后它像涟漪一样的散开,因为它的每一串都很长、很重,所以它波动的体感很慢,有精准的质感。聊到后来董菁做了一个比喻,她说帘子这件作品就是催眠师在被催眠的人眼前摆的那个东西,那东西叫什么?玻璃珠子的物理重量起了这个关键的作用。我觉得眼前这件作品,如果说跟帘子的那件和“赶太阳”有关联和不同的话,我觉得可能也是在这个地方。 蔡雅玲:如果你沉浸到感官中。我觉得在我创作之初,可能我有自己的一个先入为主的理由或者是概念,但在创作过程中,就像这些不定的因素也好,或者我控制不了的部分也好,会慢慢地把它带入到一个新的呈现面貌或者语境里,然后每个人可能看到的不同,角度也会不一样,但周老师刚才说的这种,从之前的作品,那一系列珠帘的作品对我来说就是实在的作品,它是各方面都在我可控范围内,我能预想到它最后呈现出的样子是什么感觉,我想传递什么东西,观众能感觉到什么,当然它有更广泛的一种感受,但是在做这个展览的时候,确实是处于一种失控的状态。我在创作的时候其实很少有失控的状态,由于性格或者说不知道有没有学院化教学的背景的影响。蔡雅玲:对,或者说周围人不自觉的一些规训或者什么,你很希望那个东西你是能够掌控,作品从创作之初可能已经有一个大概的创想,它最后完成是什么样。而这件作品准备和创作时间都很短,非常短的时间,所以它其实在我脑海中是一个印象,但当它真正做出来之后,当它失控,比如我设想的这个东西它不动了,现场呈现出的状态是这个样子的时候,它就处于了一种失控的状态。这种失控它有点像是一个好学生突然干了一件坏事一样。蔡雅玲:对。因为这种机会其实很少,很少我会说这个事把控不了,它朝着另外一个方向疾驰而去,我可以再去修它,让它再恢复,但我后来就发现这个东西没有必要了。就是它呈现出了另外一个样子,这个样子反而让我有一些新的想法,这种感觉我觉得也挺好的。这种接受可能对我来说就是一个改变,之前我可能会想要怎么着都要把它修好,让它呈现我想要的那个样子。就这种裂缝,叫什么,破坏或者说未知的部分,可能会在我未来接下来的创作中起作用。 姚斯青:所以你刚刚总结你今年的状态变化,其实是变轻松了。这个轻松,是你对什么东西能接受、什么东西不能接受的那个尺度被拓宽了? 蔡雅玲:对,或者说我对于艺术作品最终要呈现成什么样,怎么算有意思的,这个认知也拓宽了。以前可能我会觉得那就不是一件作品,或者说这个东西就没意思。现在我还在想,这些碎片大家没有捡走的这部分,我也可以拿回工作室,买一个角磨机,当我有闲散的时间的时候,把它加入我自己的意志,把它当成一个作品来做,慢慢的每一个碎片都会开始变成一个另外的样子或者组合,它就变成一个小的持续生长的小项目,每一个都是这个项目的一部分,但是它们又慢慢地生长出了自己的样子。我觉得这个部分也是挺有意思的。 姚斯青:对,就是这种持续生长的可能吧,跟你在展期内欢迎大家来把它们捡走是一样的,还是想让它能延续下去。这个对材料的使用,思考也不太一样了。 蔡雅玲:对,我之前做的很多作品,其实在不同空间展陈的时候,我也是希望它能够有不同的面貌的。这个可能也是自由运用媒介的一个好处。如何能不断地改变它,让它不断地有一些新的样子,伴随着我,感觉这个事也挺有趣。如果你对着一个垃圾持续地用力,它本来是一个很无用的东西,但你慢慢地找到了它的有意思的地方,然后又被别人看到了,别人可能买回家,或者是拿回家,变成他的一件有意思的东西,这种传递性也挺有意思,可能在我看来不会说是像经典的作品一样,它要持久,或者它要保持一定的完整性,要怎么样被供起来那种感觉。这个可能也是后来接受它之后慢慢出现的一个部分。 姚斯青:我觉得你的创作其实跟日常生活是一个比较近的距离,像以前做的比如头发的作品,你希望作品是能散落到每个人的日常生活里面去的一个状态? 蔡雅玲:对,这个展览产生一点有意思的点也是,很多普通的观众,他可能没有任何的艺术背景或者美术史知识等等,他来到这个空间,当知道可以随意去挑选拿走的时候,他们也是一个很高兴的状态,认真地去比较属于他审美的那么一个部分、部件去带走。因为艺术品,当你刨除掉它的升值,或者刨除掉它的那层资本的含义的话,那它带来的是什么呢?就是这种他在捡拾和挑选中意的,可以产生连接的一些东西的时候的那种感觉吧,我觉得这种感受也挺好、挺重要的。这些东西它虽然是我作品的一部分,它如果能够通过这种渠道或者这种方式进入到更多人生活里,去让观众在那一瞬间找到了小时候捡石头的乐趣,也是有意义的,所以这可能也是我后来在展览过程中收到的反馈的一点想法。 姚斯青:对,但是这种跟日常生活保持一个比较近的距离,好像常常也会被认为是一种女性艺术家特质。我不知道你对这个怎么看?或者两位男士怎么看? 姚斯青:有一种观点:因为女性她跟家务劳动,跟整个家庭环境她会有一个很近的距离,这个是她长期呆的一个环境,所以她在处理事物的时候,她也倾向于是用这种距离和方式去做,就有一点,打一个双引号的话,是有一点“婆婆妈妈”的方式。 娄能斌:我这个感觉倒不是特别强,因为在这种展览里采取了让观众可以带走的这个行为的时候,内容在模糊原本精确的一个职能划分,就是观众和艺术家之间的划分。刚才聊的时候,我突然想起来,我看了一本谱子,是在后凯奇时代的作曲家瓦雷兹,一个做当代古典的一个作曲家,他写的谱子很有意思,在五线谱上没有那些小蝌蚪的点,他画了很多线,按照每一个乐手他使用他的乐器的动作,画的线,那个谱子的意思就是你在这个时候需要你发出声音了,但是你只需要按照大概的这个曲线来就好。他最后实际上是对于一个常年做这个职业的人的一种解脱,就是让他们不再关心这个东西它的结构、原理。 娄能斌:它的整个旋律核心是什么,就是你能不能关注质感,然后这个东西它在整个声音里边表现了一种什么样的质地、强度、音高、音量,它让一个常年受到资本主义体系运作的乐手,让他回到对声音的感知上,我觉得这个可能更关键,这个乐手也无所谓是不是男女,或者说如果要是真的是一个女性艺术家的特权的话,那我觉得这应该是所有艺术家可以往这个方面做感知的一点,就是它不是贴近生活,它是贴近一种原始表达。我听过那张CD,它最后的时候很像最早的那种非洲或者哪个地方,不管是哪个地方的那种祭祀音乐,它是那种让一个长期受到训练的人再回到对声音或者是。 蔡雅玲:更新鲜的一种认知,或者最本能的一个身体的感觉。 娄能斌:对,就不是那种盲目性地回到,恰恰也是因为他受到了训练,他最后对于这个的反思会是一个非常全面化的。我觉得就这一点来讲的话,如果要是需要这样贴近原始,但我觉得这个也不是贴近生活,生活不用贴,干啥都是生活。 周翊:我理解她说的意思是说这个东西作品性不强,可以被人拿走,所以你摆在哪其实无所谓了,每一片玻璃摆在哪是无所谓的,也是可以随意组合或者拿走。 娄能斌:但我觉得有时候需要对这个有一个界定,就是它到底是一种看起来更纯粹或者更崇高的行为,还是一种不自知的自恋。 周翊:反正你说的这种界限,就是艺术和日常的这种,或者说艺术家跟观众之间的界限吧,我觉得就是装置和传统的媒介的差别。装置是最近这几十年的创作媒介,其实把艺术创作这个东西的性质给改变了,跟女性主义跟少数政治肯定是有关系的,但是现在这么做的艺术家肯定不分男女。 周翊:对,女性艺术家作品的催眠效果。装置媒介,比如那个门帘是一件无形的作品,它有种让你失去自我意识,或者失去掌控的能力。 周翊:也不一定是吧,我觉得至少是一种女性气质的东西,催眠师当然也能是男的,我不知道怎么说合适。主要是语言还是很有限的,表达一个特别具体的意思的时候,还是会感到贫乏。我会觉得现在的这种趋势,整体的艺术家创作的趋势,在比如五年前、十年前可能你需要比较清晰地去解释你的作品,去阐释你的作品,需要有方法,在今天艺术家感受到有需求去做这件作品,好像就足够了。 周翊:对,内驱力就足够了,这些可能得益于女性艺术家最近这些年的爆发和她们的思维方式对当代艺术界审美的影响,比如我能感觉到原来的那种强迫艺术家一定要把自己作品说清楚什么的,今天不是特别重要了。 周翊:对,所以今天的艺术就感觉更灵性一些、更轻巧一些,标准也更乱一些,这是我能感觉到的变化。 是去年还是今年,耿建翌的那个展览,耿建翌的回顾展我觉得是让人难忘的展览,北京的和上海的版本我都看了,我觉得他的作品有种女性气质。过了这么多年,在今天看来,对于今天的审美,审美经过了我刚才说的那些变化吧,仍然会很深地触动人,也许比他那个时候更深,虽然他当初也很有名,但是我觉得那个时候对他作品的理解是一个样子,在今天看的时候未必还是同样的感受。展览里边有一件作品名字记不住了,就是他在一个驻留项目的时候收集了其他艺术家扔掉的东西。作品文案里他就提到了选择,当你有一个目的的时候,你肯定会选择什么要、什么不要,对吧,雅玲的这些玻璃也是,一个很明确的目的之下被切掉的这些部分,它们其实呈现了一些东西,所以她把这些东西给收集起来了。我很喜欢耿建翌那件作品,虽然也说不清楚为什么,但是我会觉得他有一种很温柔的东西在里面,就是关注主观选择以外的东西,以及没有理由的理由,对吧,说起来垃圾也确实挺有意思的。 娄能斌:我对那个展览印象深的也是这种感觉。耿建翌也是一直在说,在解释、在讲“到底在干什么”,但是最后他解释的不是他的作品,他解释的,好像给人的感觉是他在展现一种知行合一的一个状态,有的时候看过特别多试图理性主导的作品,它有时候会让人觉得太暴力,或者说侵占性太强,它缺乏刚才周翊老师说这种温柔的感觉,尤其是男艺术家。 周翊:他不问理由,那些东西别人不要的理由就是他要的理由。 娄能斌:对,就是这种感觉确实是让人感觉很舒适,就好像是之前那些年会让我觉得这样的解释或者这样的不是理由的理由它不够那么艺术,但是现在来看的话,这个也是一个生活情绪可以被正视的一个进步,这一点我是特别喜欢的。 周翊:我觉得是展示了一种很强大的东西,是吧。你不要的我要。 娄能斌:为什么那个年代到现在这个展览做出来,又让大家感觉特别的有感觉,就是因为实际生活的本身没有变化,它又展示出来了,其实比起各种风潮来讲更接近永恒,它只是接近,不是永恒,它是更接近长期的,保鲜时间更长的一种东西,所以我觉得这个如果是女性艺术家的优势的话,那我还是挺嫉妒这一点的,因为我是没有什么保鲜期的人,对。 娄能斌:几乎没有,因为这个规划性强不是需要给别人说明白或者说让别人赞同我的观点,它只是一种产生安全感的方式,因为规划让我会很舒服,我觉得它对于我来讲就是创造我的一个舒适区,我不可能走出我的舒适区,要不然舒适区就不叫舒适区,我只是在不断地拓展,然后让这个东西能尽可能地延续时间长一些,舒服一天是一天,就这么个状态,所以它是我的规划。蔡雅玲:对,我觉得这种说不清楚,当你面对一个作品,你可能无法从理性角度分析,或者说它没有办法跟你脑子中已有的那种经典的样式挂钩,但它又同时对你的整个身体的感知或者什么产生了一些影响,这种感觉也挺妙的。 姚斯青:可能也就把整个产生想象的或者是解释的空间都移位给观众了,这个其实是对观众更大的参与创作的一种赋权。 周翊:艺术家出让了一些解释权。但是这也会让艺术标准很乱,因为出让这些解释权可能是假装大度,真实情况是艺术家也不清楚,你先说,所以就会比较乱。

左起:娄能斌 蔡雅玲 周翊 姚斯青

蔡雅玲:对于我来说,当我可以允许这种情况发生,或者当我开始让自己打开一些口子,放松下来,就有点像是之前说的化境,就是让你不要太理性地去控制,有点像之前“技艺”单元在聊的那个事情,你熟练掌握了一些技能,但当真正创作的时候,你不用这部分,扔掉它,只用自己的身体和当时的那种感受去判断、创作。 娄能斌:就像是五线谱上只画线,其实它这个自由度,我觉得但凡只要给观众自由度,也是给制作这个作品的人自由度。 周翊:艺术家采用这种创作方式挺需要勇气的,但同时也有故弄玄虚的艺术家吧。最近小红书上那种写评论发泄不满的挺多。 周翊:比艺术圈的批评要更直接了当。主要还是关于市场的评论,喷的大多是市场比较热的艺术家。像雅玲这样的艺术家我倒没有看到有什么评论,期待未来会有一些。观众自己做判断不听画廊或者专业圈的人的那些软文,也挺好的。姚斯青:对,这个不好说,但是我觉得观众有更加强的介入的意识,我觉得是挺好的。因为可能很多时候艺术会预设它是一个更高的层面,或者说它会有一种权威性,我觉得这个权威性其实是需要观众发言去打破的,这个权威性本身可能是一种错觉,它是白盒子错觉。 周翊:比如说你发挥你的专业写实技巧做一个啥雕塑出来,人家一看,哇,服气。你是用技巧创造了一个让人敬仰的东西,他不会这个,当然他就不敢说什么了。 蔡雅玲:那个好像是经过多年的训练,怎么着学习才能达到的一个东西。 周翊:对,那种专业性的东西外行人看了之后都不敢说是垃圾,如果讨论“赶太阳”的话起点就很低,如果这个不是垃圾的话,它也许还能有点什么意思?不过这个说法可能也过于理想化了。 周翊:你难道是美院老师吗?美院老师今天已经堕落至此。比如你看到这种评论你会怎么回复? 蔡雅玲:对,我的毕业展上,就是那个《NO》,当时就是因为有一些别的原因吧,没法展我之前设定的那件作品,所以就把这件旧的作品作为毕业创作展示。根据建议,翻过来放置,NO就变成了ON,但是题目依旧是《NO》的镜像,在那个场景里,生发出来的一些新的含义。小红书上就会有一些人把这件作品放到网上,底下留言的就五花八门,很多人就会觉得中央美院博士毕业生做这么水的作品吗?讨论得还挺热烈的。还有人质疑说国外某某艺术家也做了一个《NO》,也用文字做了一个《NO》的作品,他们就会觉得这只是一个很简单的想法什么的。

“NO”水晶珠,不锈钢丝Crystal beads, stainless steel wire - 900x400cm 银川美术馆 2018

周翊:如果你是一个真诚的艺术家,你做这个作品也是真诚的创作的话,其实你不怕这样的讨论,对吧? 蔡雅玲:对,我自己是知道怎么来的,它从哪来,你要想聊,我们可以尽情地去聊,我可以给你介绍,它引起了讨论,这个事也还是挺有意思的,起码现在的很多观众我发现有这种趋势,就是他愿意介入到这种讨论里来,他想发表自己对艺术的看法。 蔡雅玲:没有,就觉得还挺有意思,就看那些留言,就会发现有些人还会帮你解释它们的区别。 姚斯青:挺好的,我觉得这个本来就是当代艺术的趋势性的东西吧,它本身非常强调社会介入性之后,把审美判断的权利更多地交给观众了,所谓的艺术世界的评判也就没有那么单一化,就是它整个评判的角度、内容其实都扩充了很多。 蔡雅玲:相当于豁了一个口,对于我来说也是豁了一个口。 娄能斌:有些时候这种讨论会是那种隔着屏幕来做这个事,很多时候是需要来的,比方说如果按照刚才说的继续说下去,它又变成我得把我的作品说得特别有道理,它会通过我的语言重新获得这种神圣性,我就battle赢你了,你就不能再攻击我了,或者说怎么样,现在网上的讨论很多时候是这样。我觉得有些时候,大家这种讨论肯定是好的,最后它会不管怎么样都能激起一个人来现场看东西的兴趣,我觉得它只是好几步台阶里边比较重要的那一层,而跨过这一层之后,如果我觉得能让更多的人来现场看,就体验质感,还有是否能成功被催眠,我觉得能到这样就超级棒了,就是那个讨论是不是对我有攻击,或者说大家最后是不是上手了,这都不重要,最后他能来,我们能面对面,我觉得这个就太好了。 蔡雅玲:对,有些作品可能从屏幕上,从黑色屏幕上能看到,有些是真的得身置其中。吸引了一些讨论,这种讨论其实会打破很多东西,引入一些新的一些东西进来。 娄能斌:或者说就像把这些东西可以随意拿走一样,就是能不能扩展展场的面积,各种意义上,包括小红书也是,它是扩展,原本其实对于大众来讲没那么重要的一个艺术展场的面积,然后能把他们吸引过来,很好。 娄能斌:不是,我不喜欢虚拟空间,就是把他们吸引来物理空间。 娄能斌:不管这个还是之前的珠帘子,他都得靠手,他得身体撞过去才行。 娄能斌:在网上说这是NO,这是ON,这个是好开始,但是它肯定是。 娄能斌:业内讨论我觉得大家又走得太慢,又开始龟缩,所以说不明白,我感觉我说了半天和没说差不多。 姚斯青:时间其实也差不多了,我们已经聊了一个半小时了,聊得挺好的。首先有一个比较发散的状态,跟这个展场铺开了的状态是比较一致的,带出来了很多原本我预设之外的问题,一些观点的重新认识,所以我觉得今天这个讨论还是挺有意思的。雅玲你要不要再说两句? 蔡雅玲:特别感谢两位嘉宾周老师、娄能斌的参与,让我对我这件作品,其实我心里是有一些预设,但是是很个体的一种感受,当它失控之后,我重新去接受这种失控的现状和过程也是经过了一些折磨,但最终接受之后,我觉得也挺轻松。今天听到大家的讨论,其实让我更加地放松了,我觉得这对我来说是很重要的一个展览,它会带我走向更多的可能性。 蔡雅玲:对,是很好的一个鼓励和启发,好开心。谢谢,谢谢大家的收看。

赶太阳

Pursuing/Driving away the Sun

艺术家:蔡雅玲

策展人:姚斯青

10月10日—10月31日

相关链接:

预告:10.31. 下午2点对谈直播“无用之爱” 蔡锦空间

《赶太阳》开幕现场|蔡雅玲个人项目

新展预告:蔡雅玲个人项目 /《赶太阳》Pursuing / Driving away the Sun

编辑:蔡锦

蔡锦空间位于798艺术园区七星东街包豪斯广场的路口一栋老楼上,是艺术家蔡锦的个人工作室。艺术家的想法将在不定期的时间开放这个空间,旨在小范围内的艺术交流与分享。蔡锦希望在未来的时间里组织一些实验类或学术讨论类的艺术活动以及展示一些有特定语言方式和符合在这个空间气质的艺术家的作品。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享