丁敬(1695—1765),钱塘县(今杭州)人。字敬身,号钝丁、砚林,别号龙泓山人、梅农、砚林外史等,又署无不敬斋。因其学识渊雅而又隐于市廛,后人亦称其为隐君。

从具体技法而言,丁敬篆刻在刀法上多种多样,有冲,有冲切结合,但主要是用切刀法,是一种笔笔钝拙而不光整的短刀碎切法,有时还辅之以披削和剜 ;在结字上不拘成法,为适合印面布局而大胆增损笔画,同时积极探索古文入印。西泠丁敬的出现,影响并造就了一批追随者,形成了古拙、朴茂、雄厚、生辣的群体风格,随着一个新高潮的到来,篆刻重心从黄山渐移向了浙江。西泠印派形成、发展,在乾隆、嘉庆、道光、咸丰时期,称雄于印坛足足一百五十多年,彪炳印学史册。

中国传统篆刻艺术,是一处充满生机、蕴藏着无限丰富的形式美的宝藏,有待我们去深入开采,深入研究。为此,我们开设“篆刻讲堂”栏目,与读者分享西泠名家篆刻及其章法等相关知识。

篆书的线条,是用笔书写(或镌刻、融铸、先书后刻铸)形成的痕迹。从书写而言,通过用笔的提按、正侧锋运用,使线条有粗细为主的线形变化;通过墨的枯湿、运笔的徐疾、纸的表面光洁度和吸水性能差异等,形成以线条边缘光糙为主的质感变化。与其他字体相比,篆书的线形粗细变化较小,尤其是玉箸篆、铁线篆。在篆刻中,古玺、秦印、汉印都有很多线条等粗的例子,玉印和圆朱文印因为工整,成为这方面的典型。丁敬篆刻大量是从继承汉印变化而来,故长线条很少大起大落的粗细线形变化;另一方面,因为主要用短刀碎切,线条常有持续不断的小幅度粗细变化或扭折,产生一种糙的线质,正体现积点成线的原理,并显现其逆锋涩进的过程和“屋漏痕”式的行迹。又辅以冲刀、披、削和剜,从而不失光糙变化。

二、线的走向

我们平时说的横竖撇捺等基本笔画,其实主要是区分与笔画的走向。对篆书而言,笔画多概括为直线、弧线和折线。直线是走向不变的线条;弧线(单弧、波形)是走向渐变的线条,一般称这渐变方向为转;折线是走向突变的线条,折中带转,线条就方中寓圆。取法汉印,线条的走向以横平竖直为主,大致平行等距。因为已经解析了线形线质,这里着重针对线条的基本走向及其微妙变化而谈。

(2)弧线

弧线是刀笔前进中走向持续渐变形成的线条。一般认为,弧线给人以婉转流丽的印象,是阳刚阴柔二极中属“柔”的形象。美学家朱光潜曾说:“自然界有两种美:老鹰古松是一种,娇莺嫩柳又是一种。倘若你细心体会,凡是配用‘美’字形容的事物,不属于老鹰古松的一类,就属于娇莺嫩柳的一类,否则就是两类的混合。有两句诗说:‘骏马秋风冀北,杏花春雨江南。’这两句诗每句都只提起三个状貌。然而可以象征一切美。你遇到任何美的事物,都可以拿它们做标准来分类。”

弧线在朱文印和白文印中,形态上有很大的差异,具体刻制时的用刀,也不一样。

弧线有不同的弧度。一般我们将相对一定的弧长其弯曲程度大,或者说刻画线条时在前行中转得更快、更明显的、更剧烈的称为弧度大,其极限为折线;反之,弯曲程度小,或者说转得慢而不明显的称为弧度小,其极限为直线。

弧线若有只向一个方向,或顺时针或逆时针转的,我们通常称为单曲弧线;也有顺时针与逆时针转接续进行而成的S线、波纹线、蛇形线的,我们常称之为多曲弧线。

篆书中,因为没有明确的笔画概念和笔画数,有些弧线实际上是直线与转角连接成的线条。

①朱文弧线

丁敬六类朱文印中,除方角朱文印之外,都会用到弧线,其中细圆朱文和仿宋、元、明人印式而稍加变化两类,用弧线最多。

小弧度的线条,多冲刀、切刀并用,在直行的切刀中接续方向作微妙的渐变,线条流畅中见生涩。如:“山舟”印,仿古玺,布局疏旷。“舟”底部一画,似船底形,自然的弧线,稍倾斜,一似小舟自远方顺流而下。“山”基本对称的弧线,略有粗细变化。二弧线之形,和而不同,又与印中四竖线形成强烈对比。

山舟

“了痴”印,“了”的下部,和“痴”除了少数几个直线和转笔外的线条,均为小弧度线。“痴”的长弧上部为略带仰势的横,左侧为内收的“撇”,此线头尾搭边,将印内空间划分为两大部分,很妥当地将各线条分布其中,匀而不板。“疒”的左两短弧,同形而上下叠置,有条理且生动,弧线多与边框线相对呈合抱状。“了”,一个近于正圆的头接一长尾,这长尾的弧线就外形之势,一泻而下,与边框线似平行而非绝对平行。这体现了作者极高的结字、布局技巧。此印刀法,除左侧几条弧线比较光润,为冲刀所为外,其余皆用切刀。边框的虚断,断点的数量、位置、长度,从章法而言都恰到好处,当是有意为之。

了痴

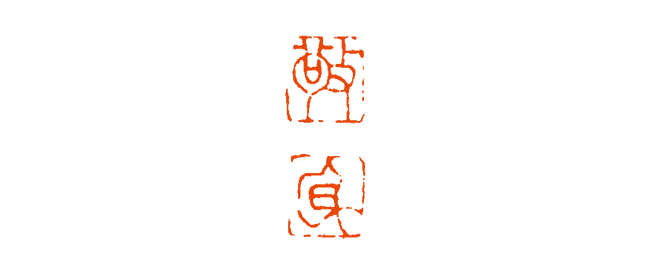

“敬身”印,小弧度线条与转角圆笔交融一体,流畅婉转,既显示徒手线的自由度,又理性地应用了或上下、或左右的镜像对称。以细碎的切刀保证了弧线既通畅又有迟涩的内质。

敬身

大弧度的线条,在不长的弧段中转过90度甚至180度,可以说实际上包含着圆转角。“袁氏止水”印,“袁”之“口”“衣”下部,“水”之右下、左上二笔,都是急转的大弧度线。

袁氏止水

“芝泉”印,“芝”之“之”左右二长弧线,大起大落,婀娜生姿,其上端一个大弧度,急转直下。

芝泉

“蔎林”一印中的“言”之中部和“口”下部,篆书均可分两笔完成,但篆刻中运刀,还是大弧度线,“殳”之上部,为结字紧凑,用一短撇和一盘回的长弧线。此长弧线属多曲弧线,刻法见下节。这些弧线,多成组出现,须特别注意相互间的对称、平行或呼应关系。

蔎林

切刀法运用纯熟,可让这类线条流丽飘逸而不浮滑。

其实,弧线不能一概而论地被视为柔相。许多几何图形如圆(包括其部分线段,下同)、椭圆、摆线、抛物线、双曲线、等进螺线,因为它符合规律,可以函数表达,是理性的。理性弧线因为有规定性,少自由度,拒绝任性,在视觉上不同程度地带有冷峻和刚毅的意味。

徒手曲线,其形仿自自然物,如花木、山川、水流、风云、人体、禽兽、虫鱼等等,可以表达飘逸的、婀娜多姿的线条,给人亲近感。如果下刀(落笔)肯定,也能柔中有刚、刚柔相济,生动鲜活而神完气足。

若是技法生疏、稚拙,行刀(笔)迟疑、胆怯、乏力,运刀往往走向飘忽不定,线条或疲软、或生硬。作理性线难合规矩,作徒手线又软媚、虚弱,病态时出。

以下四方印,都用了近于理性的弧线。“图书”印,外形为葫芦形,“图”四个圆形,基本上是平行等距的同心圆,近似图案,其上有半个圆弧,也是十分规整。“书”也用了基本对称的弧线,其上部结构,成为全印仅见的打破对称格局的小变化。

图书

“陈”单字印,外框于正圆中略带方,印文中部用正圆和上下两个半圆形成全对称结构,左侧的“阜”,采用一竖三短横的字法,其竖巧妙地写成内凹的圆弧,也近于圆周线的一截。

陈

“石泉”印,除石字“厂”外,皆对称结构,弧线庄重,近于几何曲线。

石泉

“岭上白云”印,大部分弧线都对称而理性,“上”的弧线呈S形,一波三折,属于多曲弧,但它还有理性的成分在,若将上下分两截,似符合一定的几何形。刀法上大多是以短刀碎切为主。切落的角度灵活多变,主线的大方向始终不飘。实,方可以谈厚。

岭上白云

多曲弧,为一波三折甚至更多折的长弧线。在篆书书写中会有顺时针弧和逆时针弧的笔法交替运用,但在篆刻,往往是转石为主,转刀为辅。随着线条的延伸,一会儿刻在弧的外侧,一会儿又转为内侧。刀法上,外侧用短切加披削,内侧则碎切加剜,带转。“髯”印,左下部设计为一类似“弓”的弧线,就圆形势而倾侧安置,结字上是以大量弧线与三个横画对比,生动而有序;“冉”中向上高拱起的弧线,弧度有大小变化,用刀也不时做调整。

髯

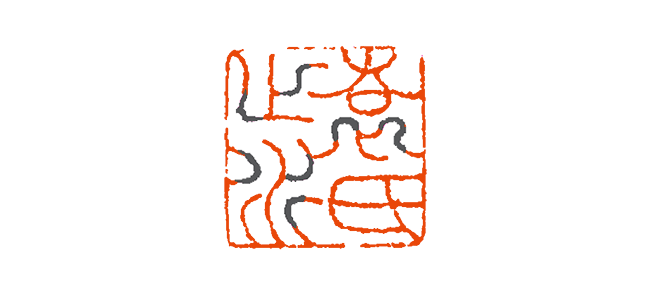

“以道德为城”印,“以”的左右二弧线、“道”中部上下二弧线“德”之“心”上部二对称弧线、“为“中上部的几条弧线,都是多曲弧线。

以道德为城

“上下钓鱼山人”印,除“人”两笔多波折外,“钓”右侧一长弧笔,不仅有弧度大小变化,也包含了方圆转换,另外,也作了适当的残断处理。

上下钓鱼山人

细圆朱文印“烟云供养”,掺用古文,“云”下部为一奇特的多曲弧线,呈对称状,形奇异,成为全印令人注目的一个亮点;“养”的多曲弧线,其形小篆中较常见。用刀为冲刀、切刀结合,偶用剜刀。

烟云供养

丁敬篆刻中的弧线,总体而言是多用碎切法,进刀方向渐行渐转,积点成线。故其弧线圆而不滑、畅而不浮,在流丽中仍不失凝练、沉厚。

②白文弧线

丁敬作朱文印用弧线甚多,而白文印弧线少见。这可能是因为朱文印受细圆朱文影响较多,而白文印主要是承继汉印加以发展之故。

白文印中,小弧度的线条也以短切用刀为主,在长线条的逐刀切刻中,既有错锋,也作方向上的渐变,形成有韧性有笔意的弧线。如“绍弓氏”,“氏”的上平撇、左竖、下提、斜钩几笔,均用小弧度线,线条道劲有力。

绍弓氏

“丁丑进士”,“士”下部加左右两点,篆作对称的两个横折弧,弧线自然下垂至底边,使下横适度上升,不仅此字变得生动,也在全印的横平竖直中增添了富于动感的斜弧线,并调整了疏密关系。

丁丑进士

“古杭沈心”是一方重笔意并大量采用小弧度线的白文印,用刀冲切结合,线条的端头也变化丰富,或方,或圆,或尖。由于用了弧线,多处使线条互相粘并而不显拥堵、闭气,章法变化自如。

古杭沈心

“炳文”以古文入印,章法上大疏大密,也有拟先秦印的倾向。全印除两个小点外,基本上是小弧度细线,也强调了笔意。两字都是对称结构,通过细腻的用刀变化,使其对称而不严格对称,如同以小笔尖锋缓缓书写而成。

炳文

仿汉的白文印在急转时,往往作方折,或圆转折,而不径作弧线,所以丁敬用大弧度线的印很少。“印”在汉印中,“爪”多以小弧度线出之。受明人影响,丁敬常将其改作大弧度线,呈卷曲状,同时缩小了这一部件的高度。如“钱琦之印”中,“爪”的三个弧线为并置的大弧度线,在转的关键之处,或收细线条,或有意显露接笔接刀的痕迹,通过用刀的变化表现侧锋笔意。

钱琦之印

“新元印信”之“印”反书,“爪”的三笔弧度也大,中间一个几近折线。该印用切刀,生涩质朴,不计工拙。似用笔反复提按,大起大落。

新元印信

另一个可能用大弧度线的构件为“心”。如“采菊东篱下悠然见南山”中,“悠”下部的“心”用三条大弧度线搭成。本例中,线条多内圆外方,圆中带方。排布非常匀称。

采菊东篱下悠然见南山

有不少印,顺其自然地采用了小大弧度线条并用的方法。如“烎虚”、“玉几翁”,比较典型,但往往也是圆中带方的。

烎虚

玉几翁

白文印中,也有多曲弧存在。一些线条存在顺时针、逆时针转交替变换的多个拐点。其中,纵向一顺一逆的过程,一般称为S形,可以是正S,也可以是反S。如“半塘外史”中的“外”,左侧就是一个大S形,其上下两个急转,圆中带方,几近于折。

半塘外史

“杭州郡”中,“州”六个S形弧线,上下、左右并置,在结字上有图形趣味,与他字直线产生对比,又同其他大弧度线条保持呼应关系。用刀主要为碎刀短切,偶用冲刀。白文的多曲连转弧线,与朱文的这类印在用刀上正好阴阳相反。往往是外侧用短切加削,内侧则碎切加披削。

杭州郡

“玉池山房”诸字取横势为主,其基调是各字中工稳的长短不一而平行等距的横线造就横势,变化的因素除四个小点外,最突出的是“山”折中带弧的线条写出的三个“山头”,呈波形的多曲弧状,其左右用大弧度线与底线相连,看似对称,实有微妙的变化。弧线以碎刀细切而成,圆中有方。整字成为一个较复杂的大封闭形。

玉池山房

“龙泓馆印”,除一些笔画稍带弧形外,突出的是“泓”的中、右部,它们分别为纵势大于横势的两个多曲弧,典型的徒手线,行笔走刀颇注重表现提按笔意,在随意之中,还有“厶”下端圆弧的工致。

龙泓馆印

编辑:许齐、陈榕、袁依凡

推荐阅读

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享