{{sindex}}/{{bigImglist.length}}

临时聚会

✦

展览现场及线上、线下的分享,也让展览变成一个逐渐打开工具包的动态过程——工具包内部不止技术和价值判断,还有艺术家/小组在不同现场面对人和‘关系’时的感受,而临时聚会是为了更好地返回现场。

❞

全文图片鸣谢巽美术馆

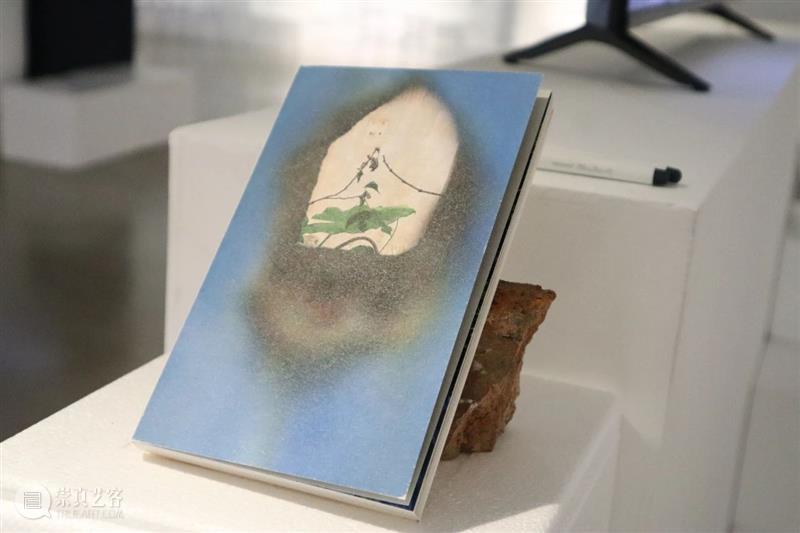

陈嘉璐《绝情种》

陈嘉璐《绝情种》✦ 撰文|东启

当 前 展 览

时间:每周二到周日10:00- 18:00

地点:巽美术馆 Duende Art Museum

广东省佛山市顺德区华侨城欢乐海岸Plus 1栋105号

票价:展览通票20元

扫码预约购票

{{flexible[0].text}}

Find Your Art

{{pingfen1}}.{{pingfen2}}

吧唧吧唧

加载更多

已展示全部

{{layerTitle}}

使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友

长按识别二维码分享朋友圈或朋友

{{item}}

编辑

{{btntext}}

继续上滑切换下一篇文章

提示

是否置顶评论

取消

确定

提示

是否取消置顶

取消

确定

提示

是否删除评论

取消

确定

登录提示

还未登录崇真艺客

更多功能等你开启...

更多功能等你开启...

立即登录

跳过

注册

分享

分享