内容简介

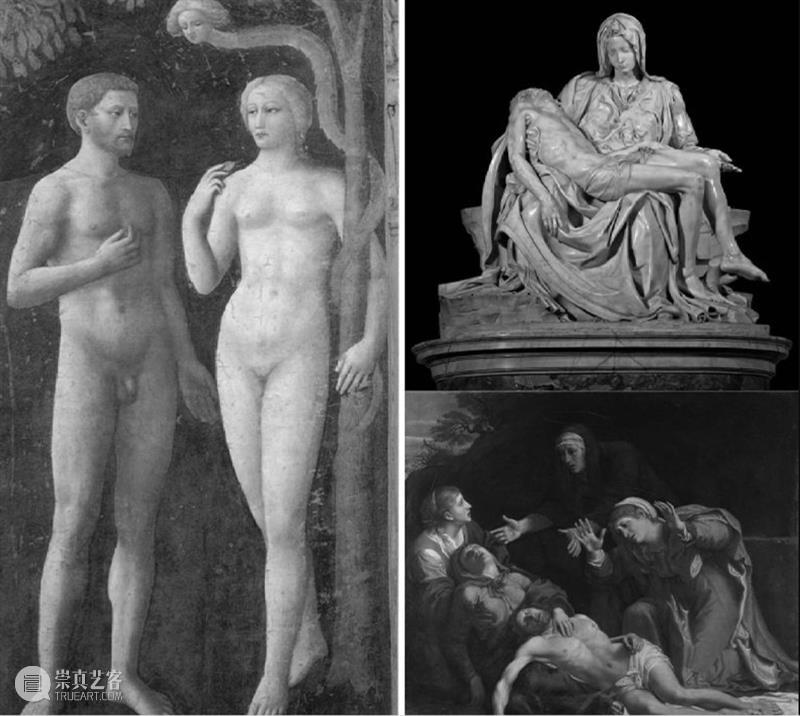

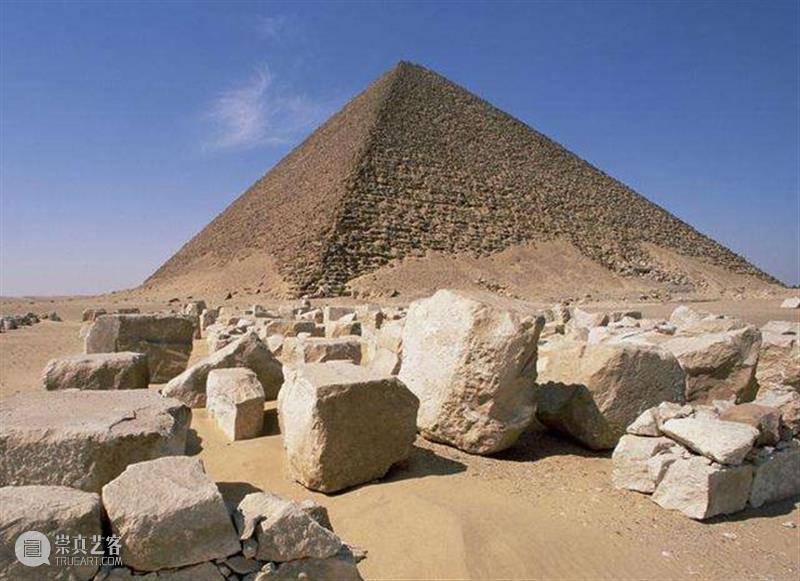

本书编译自纽约社会研究新学院保罗•A.考特曼教授在复旦大学中文系开设课程的讲稿。课程依循黑格尔美学的问题线索,探讨艺术的真理地位,在当代文化语境下重新审视艺术的“过去性”,尤其强调“思辨”思维在艺术实践的历史认知活动中的关键作用。在对于象征型、古典型与浪漫型艺术演进的考察中,我们与古埃及金字塔、古希腊雕塑、基督教绘画与莎士比亚戏剧等不同历史环节的艺术形式依次重逢。在这里,艺术的过去性与当代文化境遇相碰撞,对我们提出形而上沉思的吁请,它召唤着未来人文研究的解释学工程。

编辑推荐语

目录

作者简介

保罗·A.考特曼(Paul A. Kottman)

加州大学伯克利分校文学博士,纽约社会研究新学院(New School for Social Research)文学系主席,比较文学与哲学系教授。著有《作为人类自由的爱》(斯坦福大学出版社,2017年)、《莎士比亚作品中的悲剧性状况》(约翰·霍普金斯大学出版社,2009年)、《场景的政治学》(斯坦福大学出版社,2008年),参与主编《黑格尔美学的艺术:黑格尔哲学与艺术史视角》(芬克出版社,2018年)、《艺术的坚持:美学哲学与早期现代性》(福特汉姆大学出版社,2017年)、《哲学家论莎士比亚》(斯坦福大学出版社,2009年)。

译者简介

译者前言

在他1935、1936年轰动一时的演讲结集《艺术作品的本源》后记中,海德格尔致敬了黑格尔一个世纪前在柏林大学的讲座《美学讲演录》。海德格尔呼吁人们,重审黑格尔尚未获得裁断的艺术“终结”判词:“就它的最高的职能来说,艺术对我们现代人已是过去的事了”,“我们现在已不再把艺术看作体现真实的最高方式”,“艺术的形式已不复是心灵的最高需要了”。[1]

不妨想象一下在海德格尔发表演讲的20世纪,欧洲艺术界在立体主义、表现主义、达达主义、超现实主义等一轮接一轮的艺术革命洗礼下的盛景,黑格尔自然并无眼福看到。为了避免人们将艺术界的盛况等同于黑格尔宣判的失效,海德格尔特别强调,黑格尔并非否认新的艺术作品和思潮仍会出现,而是先知般地向那个时代和未来时代的人们发问:“艺术对我们的历史性此在来说,仍然是决定性的真理的一种基本和必然的发生方式吗?”[2]

复旦大学中文系的学生们跟随保罗·考特曼教授学习《论艺术的“过去性”与人文学科的未来:黑格尔、莎士比亚与现代性》,距海德格尔思考艺术“过去性”的演讲又过了近一个世纪,那个时代振聋发聩的追问在这一讲座中同样发人深省。考特曼正是在海德格尔解释学的线索下,反思“伟大的艺术及其本质已经远离了人类的时代”,反思当代人是否依然能以黑格尔寄予厚望的“思辨”(Spekulation)思维,从事美的艺术实践的“形而上沉思”。

考特曼教授现任职纽约新学院比较文学系与哲学系,以莎士比亚研究和黑格尔美学研究见长,他曾受教于美国新历史主义流派代表学者斯蒂芬·格林布拉特(Stephen Greenblatt)与海登·怀特(Hayden White),深受历史解释学思想的影响。本次讲座中,考特曼教授对黑格尔艺术哲学的阐发,体现了他在《作为人类自由的爱》(斯坦福大学出版社,2017年),《莎士比亚作品中的悲剧性状况》(约翰·霍普金斯大学出版社,2009年),《场景的政治学》(斯坦福大学出版社,2008年)等著作中一贯坚持的解释学路径。在考察社会历史变迁之时,他主张跳脱生产力/ 生产关系模型和知识/ 权力关系的系谱学模式, 转而聚焦作为内在驱动机制的主体交往实践。考特曼如此定义他主张的历史意义建构模式:“这些根本的意义建构实践至少有一项标准,也即判断它们在多大程度上使我们能在时光推移中继续为其最终成败保持着解释与回应的能力。”[3]

换言之,人类社会伦常规范、法理秩序的更迭,在根本上受制于我们在交往实践中对人际互动关系提出的新要求;一种社会实践能担起“真理的一种基本和必然的发生方式”,意味着人们能在这一领域自主地质询自身的行为模式对他人的意义,思考彼此之间的责任/义务关系,进而解释主体间关系的合理性依据。依循考特曼的历史解释学路径,艺术实践作为一种有效的主体间交往实践,是历史存在者“正在进行的自我修正与自我教育活动”。[4]在原来的习俗伦常中没有地位的行为模式,在其中获得了制度化的潜在可能。

在这次讲座中,考特曼对艺术作品的解释学路径与其一贯的学术诉求相符。他重申黑格尔的思辨思维在当今人文研究中的方法论地位,主张将艺术实践历史化,考察艺术作品在代际存续与主体交往过程中的历史认知要求,从而把握精神自我认知的历史演绎。艺术实践作为一项具有代际传承性的交往实践,曾经对我们的自我教育、自我理解发挥过重大作用,它以感性直观的形式反映了历史实践过程中人们主体间关系的演变,以及这种演变对我们的总体自我认知施加的影响,其区别于政治、经济、社会因素的独特历史认知意义是本次讲座的考察重点。

当考特曼在讲座中回应黑格尔和海德格尔关于艺术真理地位的提问时,他同时在问:艺术的过去性是否意味着,艺术实践不再能提供人类实践活动的最高认知形式?艺术的“过去性”对诠释我们的当代境遇有何种不可或缺的意义?在讲座的标题中,考特曼教授有意将艺术的“过去性”与我们置身其中的现代性关联在一起,这意味着:“艺术作品既被历史性地决定,又独特地凌驾于历史决定论之上;它既不为‘过去性’的时间和地点所限制,又能够在‘未来’的时间和地点言说不合时宜的事物。”在考特曼的历史解释学路径下,艺术的“过去性”向未来人文研究投去的期待视野,即为艺术实践的历史持存性,这将为未来人文研究的意义阐释提供一套科学(哲学)标准。

我们知道,在海德格尔的年代,他就感慨专业化分工的恶果:“真理”被如此轻易地判定为科学的特权,而美又被如此简单地划入“体验”领域,沦为趣味的附庸;艺术与形而上的思辨分道扬镳,踏上了不可挽回的“慢性死亡”之途。考特曼讲座的出发点,即在于包括美学在内的人文学科与形而上学沉思渐行渐远。紧随海德格尔对艺术作品真理地位的追问,考特曼在讲座的第一讲中开宗明义,重申黑格尔的“思辨”思维在理解艺术的“过去性”和现代伦理生活时禀有的方法论意义。思辨思维指涉“一些关涉判断或规范的额外空间”“一种超越现有认知和实践资源的能力”;调用思辨思维理解美的艺术作品,意味着在文化存续的过程中把握艺术作品的历史认知意义,进而回应蕴藏在艺术形式中超越其历史诞生语境的认知要求,这是历史精神在社会交往实践中不断成熟的结果。

如此,在尚未进入黑格尔《美学讲演录》的文本细读之时,考特曼先行区分了作为意义建构实践(sense-making practice)的美的艺术作品与机械复制时代的文化产品,这一区分对我们把握黑格尔的美学体系殊为必要。美的艺术作品总是召唤进一步的概念工作,在其物质性实存中包含了当时的人们尚不能以恰当概念把握的内容,这些内容作为“意义的残存物”,在文化存续过程中不断带给子孙后辈以“直观的冲击”,向后来者提出进一步的阐释要求;而文化产品受制于它诞生的历史语境,且为其所处时代的生产方式主导概念支配,其过量增长只是一种文化繁荣的假象,并未提供任何超出消费逻辑的认知意义。借助上述统摄性的区分,考特曼尝试在解释学路径中把握黑格尔关于艺术“过去性”的诊断,探讨以“人的创作和保存”为旨归的艺术作品与我们的现代遭逢,阐释“可以跨越世代而达至永恒”的艺术作品在历史过程中真理的发生问题。[5]

在第三讲至第十讲的讲座中心部分,考特曼呈现了黑格尔“象征型-古典型-浪漫型”的严整美学架构。我们在其中依次遭逢古埃及金字塔、古希腊雕塑、中世纪绘画、莎士比亚戏剧等不同历史环节的艺术形式,跟随考特曼探究这些过去的艺术形式对“当代”提出的认知要求。艺术作品的历史持存性,使艺术作品不仅能解释它诞生其中的文化,还以感性直观的形式呈现了过去(历史传统)对当代人自我认知的塑造。艺术的过去性投向现在的历史视线,作为“存在的残骸”解释了我们的当下境遇,此种解释学路径意味着:“此在不是解释者,而是被残存所解释”。[6]

倘若我们仅仅将艺术作为感知对象,逃避艺术中蕴藏的“沉思”,我们同时也逃避了艺术形式向我们提出的历史认知要求;当我们遗弃了艺术形式中等待我们进一步解读的“意义残存物”之时,也彻底遗弃了能解释我们之所是的事物。正是在这种意义上,海德格尔断言现代艺术患上了“慢性死亡”,考特曼则宣称人们放弃了黑格尔极为看重的艺术的意义建构职能。

遵循这一意义建构模式,在考特曼的讲解中,古埃及金字塔提交给现代人的认知对象,并非是尘封在金字塔的“亡魂国度”中灵魂不朽的死生观,而是仍然对我们当下的自我认知施加影响的事物。黑格尔描述中金字塔那“庞大的结晶体”“值得惊赞的构造”,[7]在那个时代之后的人们那里引发了“直观的冲击”;这一美学遭遇,既让后来者见证了自由的精神从自然中区分、提升出来的时刻,又使我们目睹了精神必然依附其上、寓居其中的“单纯的自然性”;这一自然性直接体现为金字塔沉重庞大的石质外观,它并非为了适宜人的居住而设计,反倒刻意凸显了自然(金字塔的巨型原石、木乃伊化的尸体)沉重的物质性。由此,黑格尔如是评价:“金字塔就是这样一种隐藏内在精神的外围”。[8]人类文明家园中自然的“残骸”,不断向我们提出不可抗拒的认知要求,且每每在我们忽略它之时,给我们迎头一击,不断提醒我们精神与自然的永恒依赖与持久对抗。

讲稿的篇章结构,严格遵循了黑格尔思辨思维回顾中艺术的历史性架构。讲稿第三讲探讨文明发轫期的象征艺术,结尾两讲关涉艺术“终结”处的纪念职能及其对自然的追忆。诚如黑格尔在其美学体系的完结处表述的那样:“艺术的美和形象的每一个本质性的特征编成了一种花环”。[9]在此,美的艺术的发展历程在首尾两端奇妙地交汇了:在艺术的发端处,我们在象征艺术沉重的物质性外观中遭遇了自由的精神从浑融整全的自然中分离出去的时刻,人类倾其所能地建造一处高踞于须臾变幻的自然之上的“不朽”精神家园;在艺术的“终结”处,人类看似早已摆脱了匮乏与欲求的动物性轮回,跳脱了自然强制力的支配,而再一次地,我们却在秉有“纪念碑性”的艺术形式中,遭逢自然的“残骸”带来的直观冲击。

考特曼在讲座中提及的华裔建筑师林璎设计的华盛顿越战纪念碑,呈现了具有“纪念碑性”的艺术形式递交给当代人的认知要求。越战纪念碑的形式呈现为大地上一道“撕开”的裂缝,从入口处我们愈走愈下陷,到最低点再缓缓回升至地平面,V型走道设计让我们在艺术形式的直观冲击中遭遇深陷的大地、地球的裂缝。具有“纪念碑性”的艺术形式再现了大地沉重的物质性,以缅怀逝去之人。与考特曼所举的例子类似的,还有矗立在柏林市中心的欧洲被害犹太人纪念碑林,后者由2711块无字的长方体水泥碑组成。纪念碑林将对逝者的哀悼,沉淀为一种完全抹除人工机巧的物质性外观。依循考特曼的解读,黑格尔那里处在“精神的外围”的象征阶段的艺术形式,并非仅仅关涉我们对前现代祭祀、丧葬观念的认知;事实上,保留在艺术形式中沉重的物质性,是置身艺术“终结”之处的我们重审艺术认知职能的中介。考特曼意图借此阐明:艺术的过去性同时意味着艺术的当代性。具有“纪念碑性”的艺术形式不断提醒我们,为了更好地达成当代人的自我认知,必须不断承认精神寄寓其中的沉重的物质性。艺术是对这一沉重物质性的保留和纪念。

借对具有“纪念碑性”的艺术形式的解读,考特曼在当代语境中重新思考了黑格尔艺术“过去性”的判词,尝试回应这一问题:在消费主义使一切人造物都不再具有持存性的年代,艺术作品能否依然在文化存续中占据重要位置?在艺术如黑格尔所言失去了至高的认识职能后,作为当代人的我们,如何回应艺术形式中始终无法为我们的知解力消化吸收的自然残骸?我们如何在具有“纪念碑性”的艺术形式中认知自然的残存物赋予当代人的意义?面对这些问题,考特曼讲座的启迪在于:当文化工业的欲望机制把对自然/天性(nature)的支配本身变成了一种不知餍足的欲望,我们兴许能在具有“纪念碑性”的艺术形式中获得聆听自然低语的瞬间;在那一个瞬间,我们将自身的主体性完全献祭出去,因为“自然的死亡外观正是精神获得生机的特定条件”。具有“纪念碑性”的艺术形式并非是对艺术逝去的哀悼,而是一种礼赞和纪念,是对仍然诠释着当代境遇的文化持存物的纪念。艺术实践的独特意义建构模式,恰恰源于艺术处在过去与未来之间的历史延续性。

需要额外交代的是,考特曼讲稿中引用的黑格尔《美学讲演录》的版本是诺克斯(Knox)1975年牛津版。这一通用英文版译自黑格尔的学生海因里希·古斯塔夫·霍托( Heinrich Gustav Hotho )整理的德语本。[10]在中译本的参考上,译文依循1996年商务印书馆出版的朱光潜先生《美学》译本,根据考特曼教授的引用调整略有修改。为了方便读者中英对照阅读,译文保留诺克斯英译本的页码(LFA为《美学讲演录》英译本缩写)。讲稿中涉及的莎士比亚戏剧,译文基本依循朱生豪先生译本,以便读者对照阅读。

讲座译稿是集体努力的成果。译稿的第一、二、三讲由我本人翻译,第四、五、六讲由刘宸翻译,第七、十、十二讲由沈若然翻译,第八、九、十一讲由陈艳翻译。译稿完成于2020这个非常的年份,感谢考特曼教授在纽约疫情蔓延时仍然与大家保持及时有效的邮件交流,并修订解释讲稿的各处细节;感谢导师朱立元教授对翻译工作的耐心指导与殷切勉励,感谢商务印书馆编辑老师认真负责的校对修订。

译文纰漏之处,恳请读者不吝批评指正。

注释:

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享