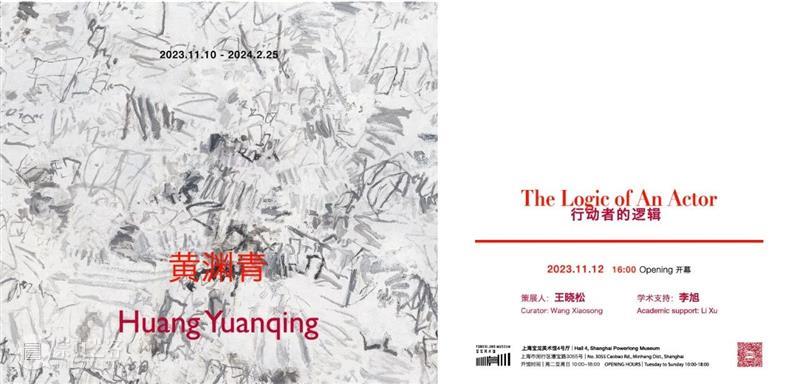

《行动者的逻辑:黄渊青个展》正于上海宝龙美术馆举办,展期至2024年2月25日。

Huang Yuanqing solo exhibition "The Logic of An Actor" is now on view at Powerlong Museum, Shanghai.

展讯 | THE EXHIBITION

行动者的逻辑:黄渊青个展

The Logic of An Actor

展期 | Duration:

2023.11.08-2024.02.25

策展人 | Curator:王晓松

学术主持 | Academic support:李旭

场馆 | Venue:

上海宝龙美术馆4号厅

Hall 4, Shanghai Powerlong Museum

开放时间 | Opening Hours:

10:00-18:00(每周二至周日)

以下内容转载自宝龙美术馆微信公众号

重叠的书写空间——黄渊青作品评述

文 / 李旭

近二十年来,我一直在思考“中国抽象艺术”这个学术概念的自足性,策划过一系列体现中式美学的抽象艺术展览,也在此过程中逐渐找到了“中式抽象”的根基:其一,是以道家哲学和禅宗思想为主体的观念理论基础;其二,是以书法美学为主体的视觉形式基础。书法作为一种独立的传统视觉艺术形式,在以拉丁字母为书写主体的欧美文化圈已经基本消亡,但在东亚的汉字文化圈和西亚、北非的阿拉伯文化圈仍然薪火相传、生生不息。中国是汉字书法的发源地,但时至今日,由书法家身份直接进入抽象创作的中国艺术家却为数不多,而黄渊青是其中毋庸置疑的优秀代表人物。

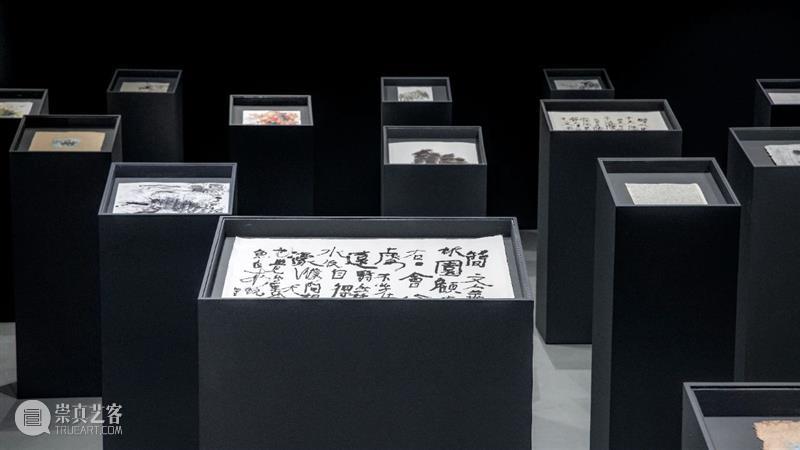

展览现场

书为心画

与中国的绝大多数抽象艺术家不同,黄渊青在进入这个领域之前就已经是一位成熟的书法家了。他从小学时代就进了静安区少年宫书法班,同时自学篆刻,在坚持不懈的日课中练就了童子功。高中时代经著名学者、书法家洪丕谟先生介绍,著名书画家、篆刻家来楚生的弟子吴全良先生开始成为黄渊青的老师。此后,在广泛临帖的基础上他已经自觉地开始远离那些书法界的习气和俗气。大学时代,黄渊青入选了“第二届中国中青年书法展”(中国美术馆, 1986年),给他带来了很大的自信。几年后,他又与乐心龙、邱振中、陈光武、魏宝荣和王南溟等一群志同道合的朋友们参加了充满争议的“上海现代书法展”(上海美术家协会画廊, 1991年)。这些经历在黄渊青的个人历史上打下了不可磨灭的烙印,时至今日,在进行抽象创作的间歇,他仍然时常拿起毛笔进行与绘画并行的书法表达。

现代书法在中国大陆的发展,与日本现代书法的唤起和感召有着密切关系。1980年代初期,黄渊青在英国艺术批评家赫伯特·里德的《现代绘画简史》一书中首次看到井上有一的作品图片,当即就留下了异常强烈的第一印象。后来,在1980年代中国介绍引进日本现代书法的热潮中,他又陆续看到了上田桑鸠、手岛右卿、宇野雪村、蓧田桃红等人的作品,进而对“少字数派”、“前卫派”和“近代诗文派”都有了一定的了解,他被东瀛现代书家对汉字艺术的颠覆性创造力所吸引,但也只是欣赏其中的一部分创新元素,并没有全盘接受那种异质文化的体系,与众多现代书家们相比,黄渊青反而对日本的一些传统书法家情有独钟,比如藤原佐理那样的经典个案。

在数十年来对书法的持续研习中,黄渊青更为重视汉字结构的空间造型能力,而非拘泥于汉字的原本文意或书法的既定书写规则,在承续传统精神的同时,不断完善着自己的独立创作思维。从甲骨钟鼎到真草隶篆等各种书体,以及从两汉魏晋到颜柳欧赵与苏黄米蔡等历代法书,是黄渊青在高中时代结束之前广泛临习的范本,及至成年,黄渊青对张旭、黄庭坚、杨维桢、徐渭和王铎等人又进行了更为深入的探究。在书法艺术中,点划、结体、行气、布局其实都是异常抽象的标准,意韵与气势又是对作品格调的根本要求,这些精神性极强的综合修为,从本质上映射着所有视觉艺术门类共通的内在灵魂,也为黄渊青1990年代中期之后的跨界打下了坚实的根基。“书为心画”是西汉先贤杨雄在其著作《法言》中的名句,意指书法的字迹完全可以反映出一个人的趣味、心气和品性,黄渊青由书法进入抽象绘画的艺术之路,其实正象征着他顺乎本心的人生表达。

抽象的起步

高中时代,黄渊青已经开始在勤习书法之余自学油画,当时他最喜欢的画家是柯罗和梵高。1981年10月,“波士顿博物馆美国名画原作展”在上海博物馆举办,黄渊青第一次看到了杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)的一幅尺寸很小的原作。1985年他从上海科技大学毕业后留校在艺术教研室工作,后来在1987-1989年进入上海师范大学美术系专门进修了两年油画,进行过大量写实主义的训练,但心目中对描摹现实物象始终保持着疑虑,还是对抽象更有兴趣。那时除了早就知道的波洛克之外,让他很感兴趣的国外艺术家还有威廉姆·德库宁(Willem de Kooning)、罗伯特·马瑟韦尔(Robert Motherwell)、弗兰兹·克莱因(Franz Kline)、马克·罗斯科(Mark Rothko)和菲利普·加斯顿(Philip Guston)等一批抽象表现主义画家,其中他最喜欢的还是加斯顿那种具象和抽象之间的朴拙。

黄渊青《2001-3》 125x170cm 布面丙烯

黄渊青《2001-3》 125x170cm 布面丙烯

在学习油画的同时,他的书法研习从未停顿,经常是在教室画画,回宿舍写书法,最终觉得写实风格还是不适合自己的表达,于是在1990年就开始用水粉颜料在宣纸上画抽象作品,后来又对纸上和布上材料进行混合使用。黄渊青早期的抽象风格是对一系列图式的反复推敲与研磨,其中既有对抽象表现主义的感悟,又有对中国传统书法和日本现代书法的心得,风格上是一个传统与现代、东方与西方的碰撞时期。1993年黄渊青与画家潘微结识,参加了当时在希尔顿酒店的一次联展。其后,他又参加了1996年在上海美术馆举办的“20+1展”,那是他的抽象作品系列开始成熟的标志,是首次对自己第一个完整系列的集中展示,也宣告了他在抽象艺术方面的正式起步。

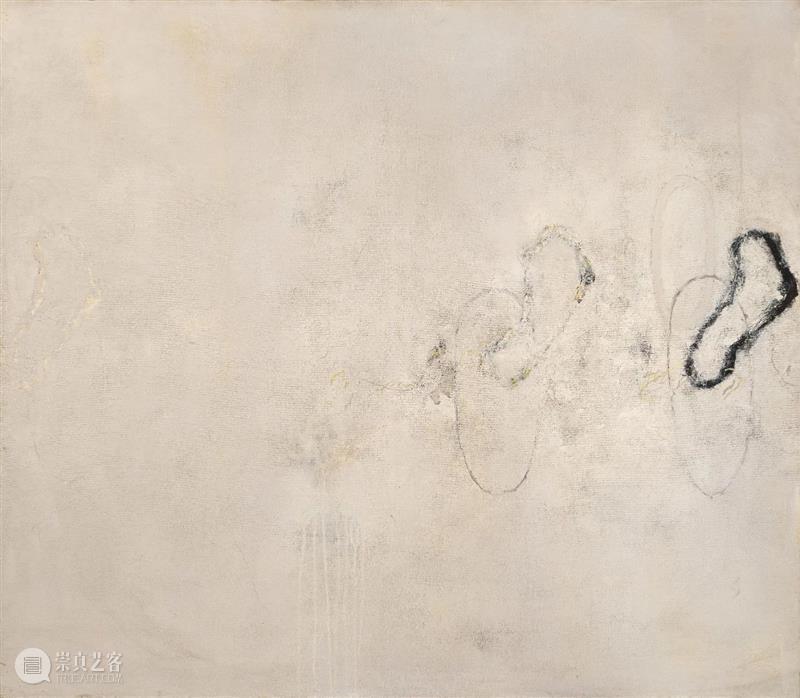

黄渊青《2006-2014》 160x130cm 布面混合材料

黄渊青《2006-2014》 160x130cm 布面混合材料

反复修改中的生长

传统书法艺术的创作特性与魅力,在于一次性的书写过程,是毛笔在纸面上义无反顾且一往无前的行旅,由上而下,从右至左,没有回头路可以走。而绘画的自由度非常大,可以运用千变万化的色彩,可以有底色和主体塑造,可以反复地进行点染、涂绘与覆盖,可以有厚薄不一、质感不同的材料和肌理,这是一般意义上的书法所难于企及的领域。黄渊青在绘画中找到了更加自由的个人表达空间,他的很多作品其实都不是一气呵成的,而是经历过时隔多年的反复修改,是周而复始的破与立,是否定之否定的结果。在多次修改之后,很多作品就会变成另外一张画,被局部或整体覆盖了的那张最初的作品,反而成了隐匿在背景之后的原始动机。

与书法那种一次性的表达不同,篆刻有着持续被雕琢与塑造的可能性,书法的结体行气与意韵气势,篆刻的谋篇布局和抱残守缺,都会对抽象艺术的创作产生自然而然的渗透式影响。黄渊青的很多作品在初步完成后都会搁置一段时间,待陌生感建立之后再重新审视,他经常会涂抹和删除那些表面上很完美,却可能过于炫技的部分,代之以更为成熟的推敲和考量。而一旦修改了某个局部,其他的部分也必须相应随之调整,于是作品就在循环往复的修改中不断地达成新的平衡,艺术家的自我其实也在此过程中不断地生长。可以说,完成作品的终极力量,既来自于这位处女座艺术家完美主义式纠结之后的深思熟虑,也来自于肉眼不可见的时光之手,是被无数次叠加了的“一期一会”。

笔笔相生

书法艺术中向来有“笔笔相生”的说法,这种象征性的表述意味着毛笔在纸面上的每一次运动都是息息相关进而气脉贯通的,甚至可以说,入锋出锋、提按转折等书写的过程其实是环环相扣的,既有书写者的意在笔先,也有书写过程中不可预知的偶然性。在黄渊青的自述中,我们可以间接地领会到这种被他称为“真相”的偶然性,他曾在笔记中写下过这样一句话:“表达成为自然而然的呈现,而不是意志控制的结果”。刻意减少主体意志的地位,让绘画逐步回归视觉本能的需要,让下意识的感觉引领画笔,让再现和表现尽可能远离,自我才有可能被尽量地放大出来,最终达到呈现的目的。

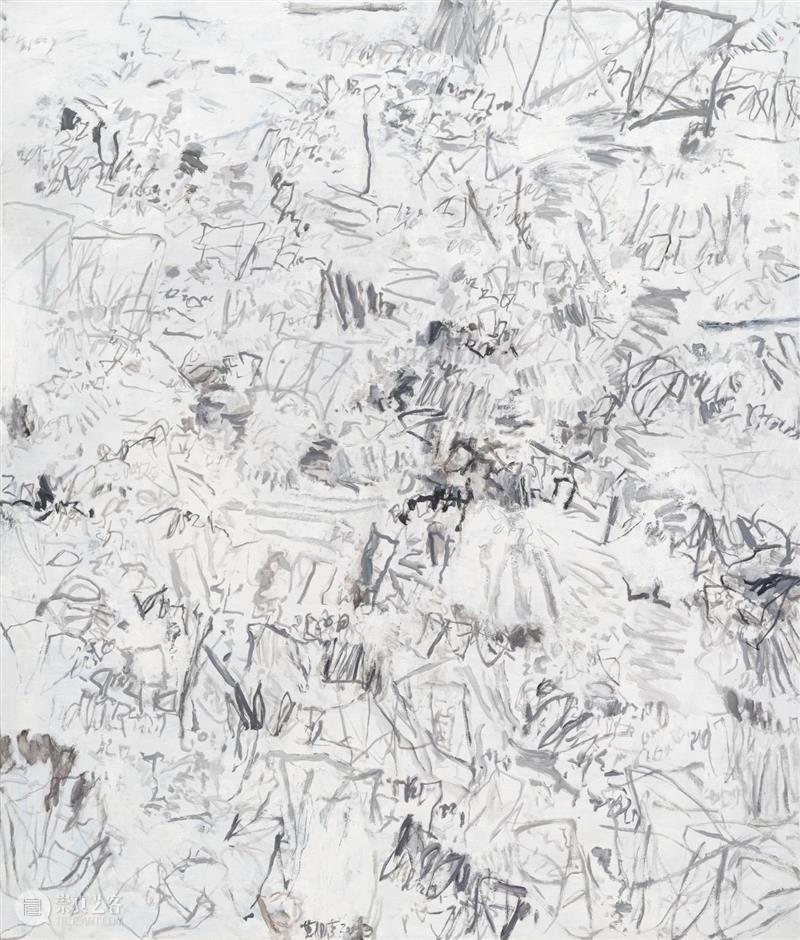

黄渊青《2023-3》 200x300cm 布面油彩

黄渊青《2023-3》 200x300cm 布面油彩

多年以来,黄渊青的作品一直在书法与绘画之间反复游历,时而偏重色彩与空间,时而倾向书写和涂鸦,同时不可忽视的是,他一直没有放弃独立于绘画作品之外的书法创作。来自于篆刻和书法的触觉,日复一日地训练着自己对心、手和材料之间的感觉,甚至磨墨的体验也是自我感官的持续延伸。书写,让黄渊青直接进入了抽象,不需要去分解简化自然界的既有视觉元素,而是直接强调用笔方式本身的重要性。在书写过程中,他既要下意识地发挥,又要自觉地控制,在内敛后所获得的自由才是无法之法,是至法与大道所在,正如日本思想家冈仓天心在其代表著作《茶之书》里的表述:“与其说是“路径”,不如说‘道’的意义是‘在路途上’。它是无穷幻化的精神——是无尽的生成过程,一方面不断返回其自身,一方面却也籍此呈现出新形态。”

线、面与空间

早在1980年代中期,许多国内书法界人士都认为,日本现代书法中最重要的创造是让书法线条有了充分的体积感,但黄渊青认为明末清初的王铎其实早就突破了书写线条的单一美学概念,进而转化为对面积和体积等空间观念的深入探索。面,其实就是从线的基础上生长出来的,面与线的多次重组又会不断幻化出多元的空间,这是一个书法家对绘画的独特感悟。有了对线、面与空间的全新理解,线的体积感、面的空间感以及二者重叠后的多重视觉场域就自然而然地出现了,融合了涂绘与书写的动作持续创造出新的视觉可能性,所有基于线条的排列组合也生发出了全新的秩序。

2005年前后似乎是黄渊青创作风格的一个分水岭时期。此前的作品更侧重于对一系列既定图形的变奏式研究,如三角、椭圆、心形、梯形以及不规则多边形等等,这些图形都有着被多次描绘的边缘线,或实或虚,或轻或重,在点与线、方与圆等韵律中渐次生长,暗藏着他对书法艺术内在秩序的心得和隐喻。此后,他的用笔越来越奔放恣肆,图形的边缘线逐渐消失,融化在一片书写式线条的海洋之中,笔触疏狂不羁、节奏跳荡激越,汇合出一种以杂糅各类书体为骨,以色彩和空间为肉的全新抽象艺术形态。

黄渊青《2001-9》160x140cm 布面丙烯

黄渊青《2001-9》160x140cm 布面丙烯

这是极具个人章法的视觉世界,是一个重叠的书写空间,是对绘画与书法两种不同艺术形式的跨维度融合。黄渊青在新的视觉章法上充分应用了各种传统书体中早已存在的审美元素:正斜倚侧、疏密虚实、浓淡润燥、丑媚妍媸、收放疾缓,以及谨饬与狷狂、完整与破碎等一系列二元对立法则,形成了纷乱错杂、跌宕起伏的审美效果。画面凝重时,色彩敦厚坚实,下笔朴拙古奥;画面空灵时,色彩飘逸灿烂,笔触细劲纷披。厚实的块面与轻捷的笔触,共同营造出了重而不滞、散而不乱、疏而不空的境界,至灵至性,洋溢着真实而饱满的情感。

黄渊青《2023-6》 170x200cm 布面油彩

黄渊青《2023-6》 170x200cm 布面油彩

值得注意的是,黄渊青在进行抽象绘画创作的同时从未停止书法研习。如果悉心观赏他的两种平行表达,就会发现其实他的书与画是同步生长的,他也势必以两条腿走路的方式继续前行。他认为书法是完全可以犯错的,比如杨维桢的那种“犯错”最后叠加出的结果反而是“负负得正”,所以自己就从来不试图在书写中追求机巧。他一开始练草书,后来又认认真真地写小楷,而草书和楷书正是灵性和朴拙这两者的分别体现,在他的两种书法作品中,表现与节制并肩行进,灵性和朴拙同等重要。无论是哪种书体,黄渊青在章法方面都有一个明显的共同点,那就是不回避所谓的错误,那些表面上的离乱与错落,以及粗头乱服和不假雕饰,其实正暗合着艺术创作中顺乎天性的内在规律,狂放雄强和沉郁古拙,都能够充分地释放出他质朴的格调、奇崛的想象和豪迈的气魄。

当代的文人

在北宋以降的历史路途上,文人画逐步成为中国美术史的顶流,画家首先不应该是一种职业身份,而是文人们实现自我价值的一种特殊精神坐标。一个优秀的中国古代文人,实际上就是全才型的知识分子,近百年来对现代人才培养模式的巨变导致了文人传统的断裂,我们的艺术也逐渐丧失了文人的气质,多年来广大文青们对“民国范儿”的追慕,其实正体现着当下时代个人综合文化修养的严重匮乏。黄渊青的绘画风格发源于中国书法,但他的个人综合修养维度却是超越了地域和时代的,他的古文和外语都很好,阅读面异常广阔,从理科入文科,从书法到绘画,醉心金石,精研命理,品赏佳茗美酒,雅好促织之戏,是一位能够通古今、知中外的当代文人,这样的综合修养不仅在艺术家群体里是凤毛麟角,即使在艺术界以外的知识分子中也实属罕见。

如果从1980年代早期算起,抽象艺术在中国大陆的发展历程已经走过了四十多年。时至今日,批评界对中国抽象艺术的走向有三种主要观点:其一,抽象艺术是国际通用的视觉审美语言,不应有国族地域之区分;其二,抽象主义发源于欧洲,必须对欧美艺术以及哲学体系进行深入研究,对抽象才会有真正的发言权;其三,中国抽象应该具备自己的独特的文化属性,比如亚洲与欧美的抽象艺术就应该是不同的。我的观点属于第三种,多年来也一直致力于通过策展与写作发掘本土抽象艺术的资源,进而着意建设属于中国抽象的文化生态。

是否存在着一种“中式抽象”的可能性?我的回答是肯定的,中式抽象应该不是对民族艺术符号的简单挪用,而应该是对既有文化图式背后的思想背景展开深入探究,以期发现东亚汉字文化圈共通的审美心理基因。在视觉形式方面,承续书法美学的精华,并以自然而充分的当代方式进行顺畅表达。但是,对上述这些资源进行整合汇集的首先还是人,是生活在当代的作为艺术家的个人,是充盈着文化趣味的人,而作品的优劣其实就是作者人格的直接映射。在面对黄渊青的作品时,我看到了他对“中式抽象”的个人化回答。

李旭 2023年10月7日于沪上中环大厦

关于作者 | 李旭

-End-

正在展出 | Current Exhibitions

阿拉里奥画廊·上海 ARARIO GALLERY SHANGHAI

阿拉里奥画廊·首尔 ARARIO GALLERY SEOUL

阿拉里奥画廊·天安 ARARIO GALLERY CHEONAN ▼ 点击“阅读原文”至画廊官网,了解更多展览资讯

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享