近期,径山寺的 “澹然世界宽”—— 宋元明清禅宗墨迹展,让广大爱好者得以近距离欣赏学习历代高僧的禅机墨韵,关于僧家书法的讨论一时间也热烈了许多。自佛教传入中国以来,佛学思想渐渐与中国传统文化艺术相互交融,在浩如烟海的中国书法史上,出身佛门的书法家层出不穷,在历朝历代彰显着独特的风格。如今,从饱经岁月留存下的高僧墨迹中,人们依然能体会其中超然的心境与凝练的禅意。

隋

智永

智永,会稽人,是南朝陈、隋年间的僧人,长居永欣寺,世人称他“永禅师”。智永的俗姓为王,名法极,为王羲之第7世孙,学书过程中,也以祖辈王羲之为宗,潜心传承。智永习字专注刻苦,用过的废笔积满了五大竹簏,埋在院中,取名“退笔冢”。他兼擅楷、行、草等书体,法度谨严,笔力精到,对后世影响极大。

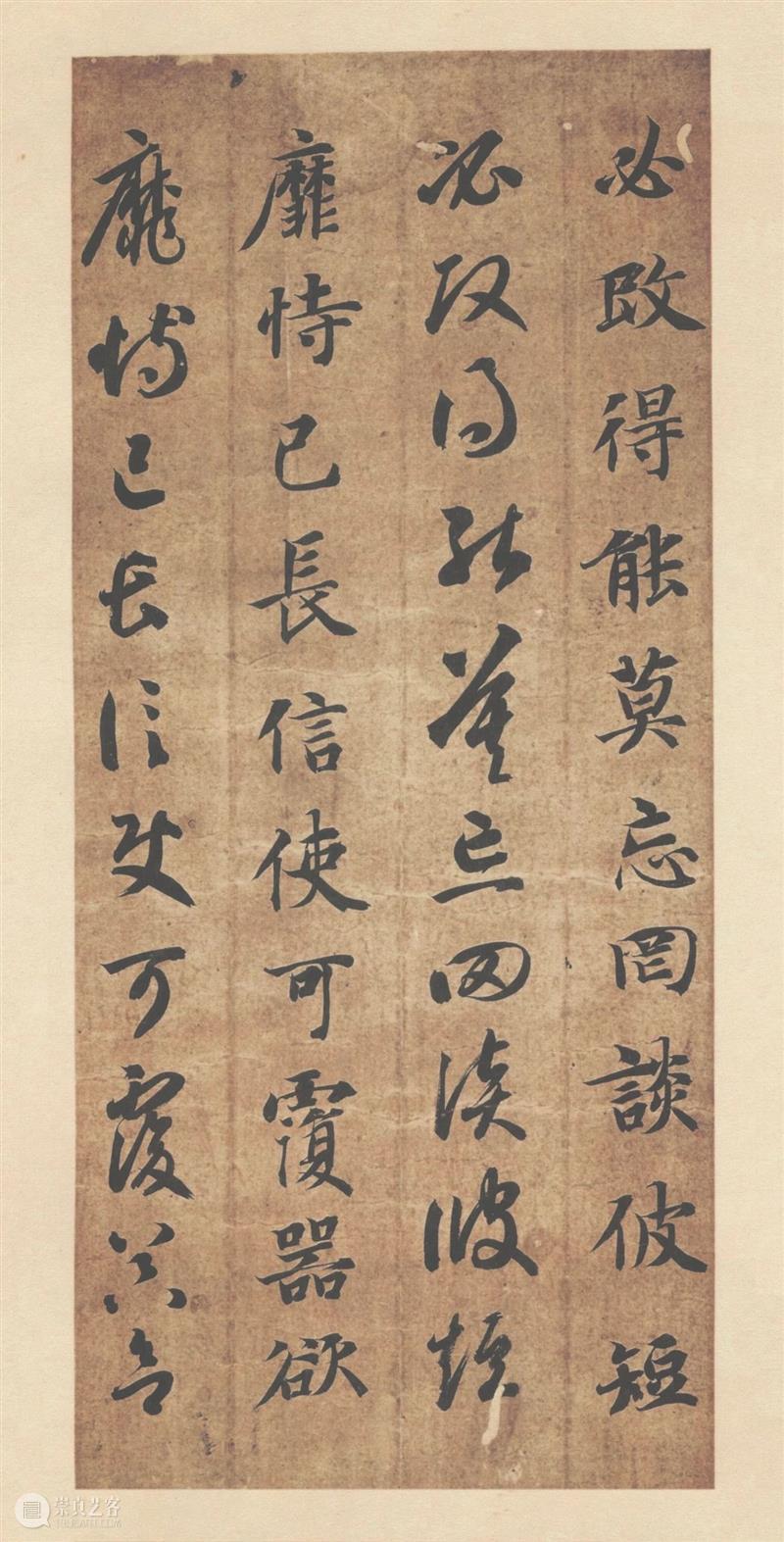

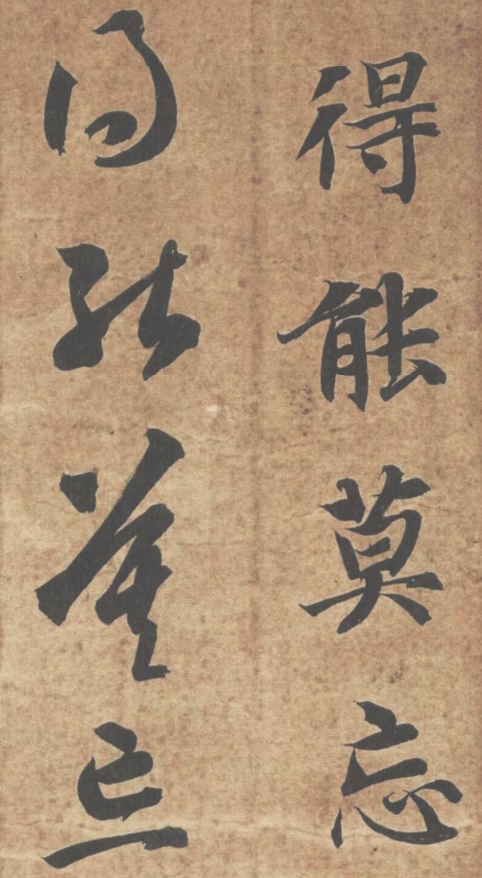

真草千字文(局部) | 隋 智永 私人收藏

唐

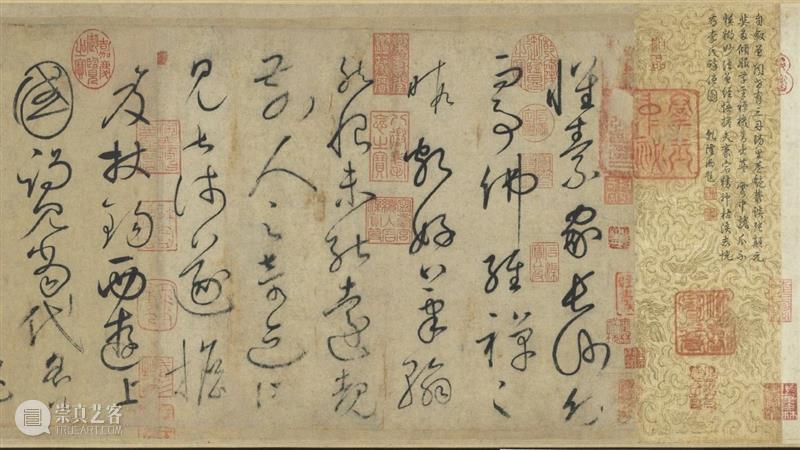

怀素

自叙帖(局部) | 唐 怀素 台北故宫博物院藏

宋

虚堂智愚

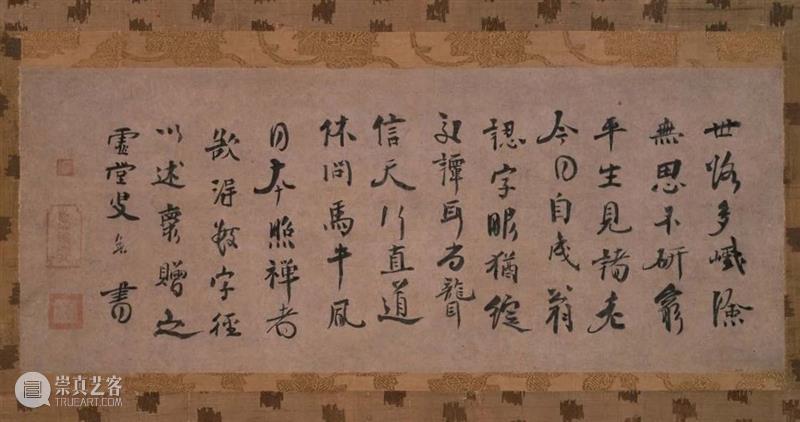

虚堂智愚,号虚堂,俗姓陈,四明象山人。16岁时在普明寺出家,先后在奉化雪窦寺、镇江金山寺、临安府净慈寺等地修行、住持。度宗咸淳元年(1265)秋,奉御旨到径山兴圣万寿寺,任该寺第40代住持。他是活跃于南宋时代的高僧,所著《虚堂智愚禅师语录》十卷集录了他的的法语、偈颂、诗文,后成为佛教临济宗的重要语录,许多日本僧人也拜在其门下。

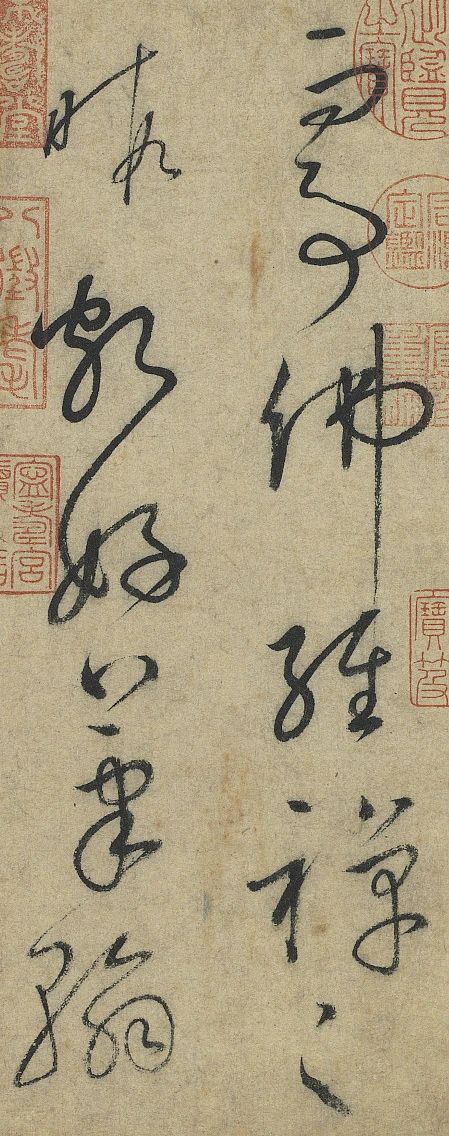

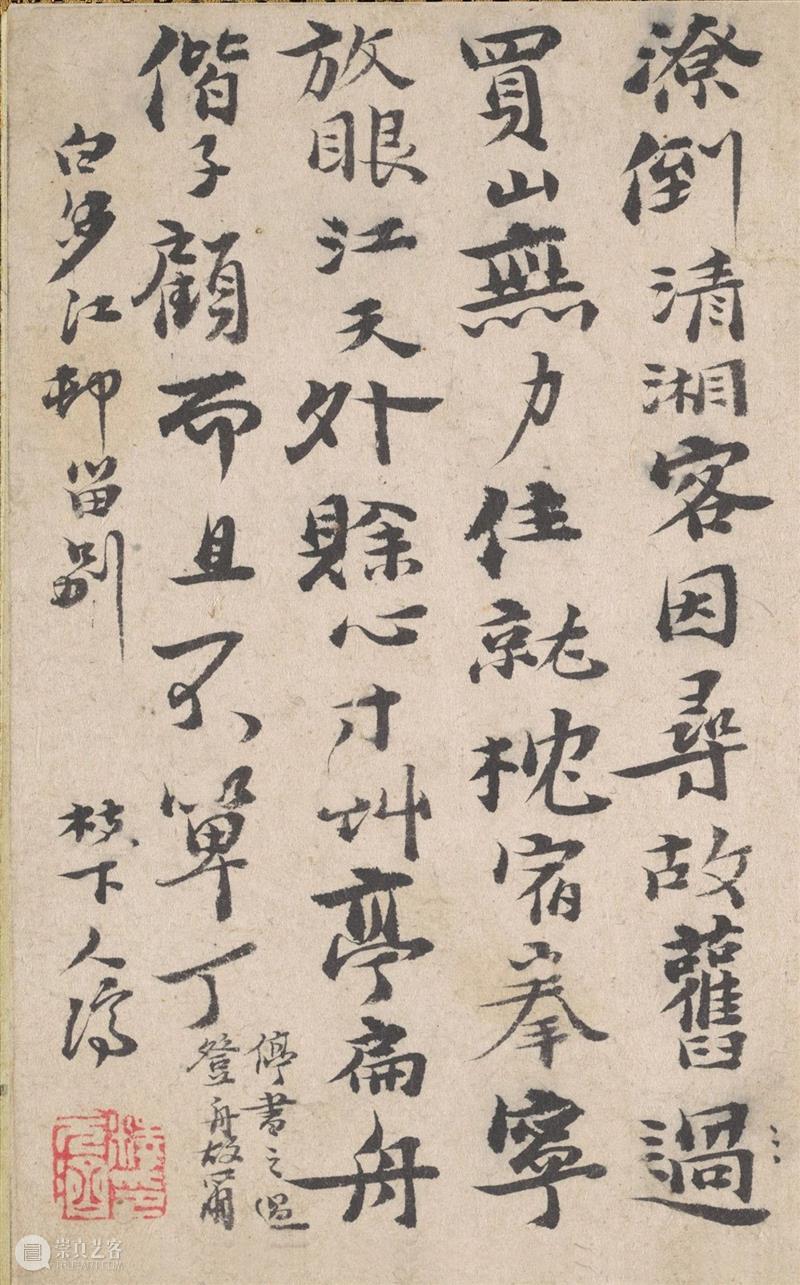

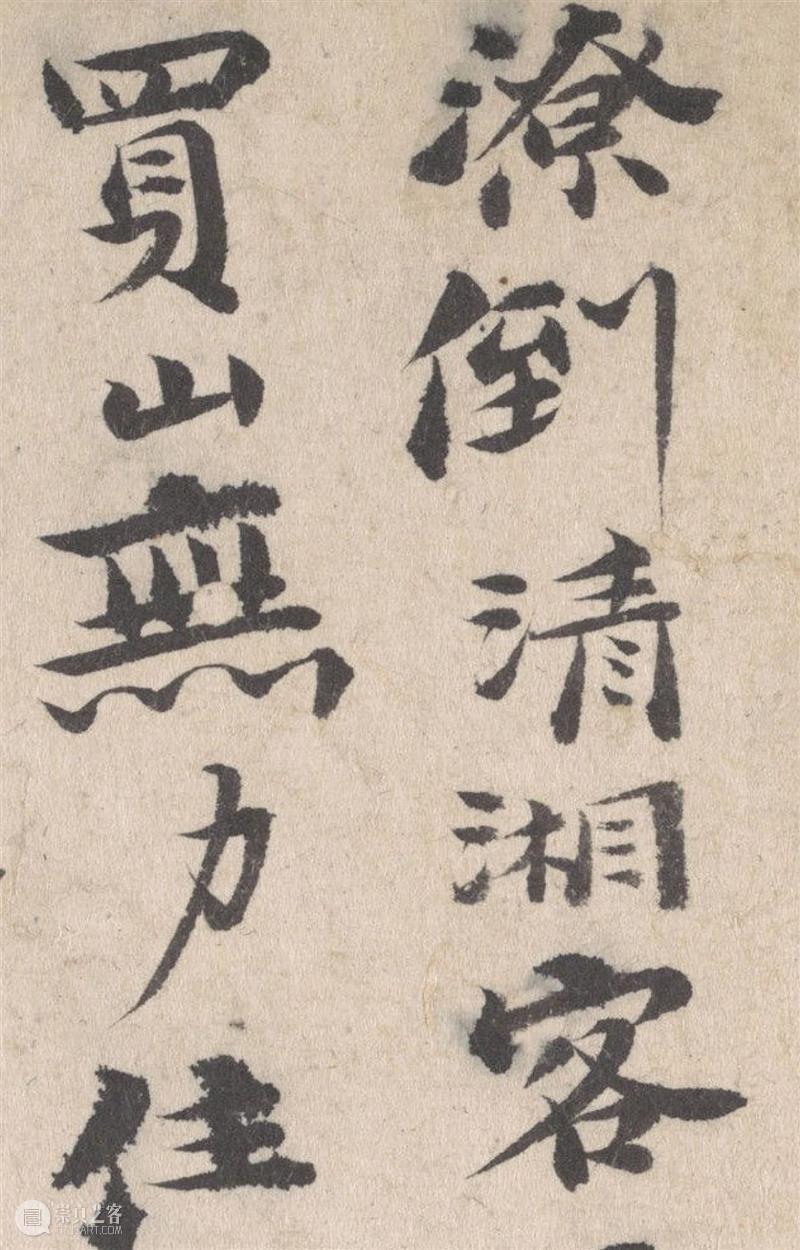

述怀偈语 | 宋 虚堂智愚 东京国立博物馆藏

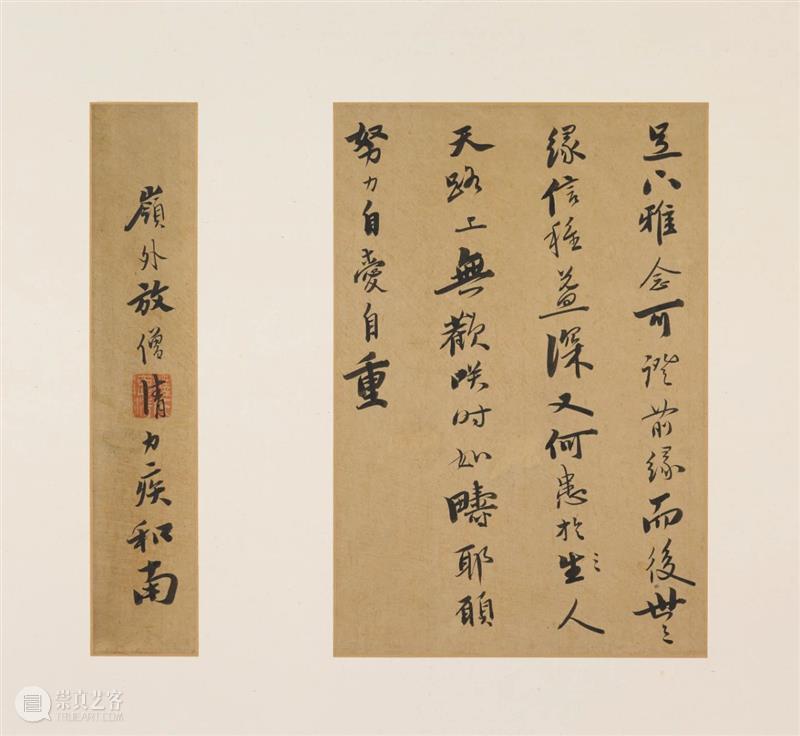

《述怀偈语》这幅墨迹是虚堂智愚在八十岁左右时,写给日本照禅者的法语。照禅者指学习禅宗的和尚,法语则是讲解佛法的文章。虚堂智愚的字气韵清美,法度精严,既受宋代名家黄庭坚影响,又自成一家,雄浑中更多了一分秀妍之美和平穆之风。所作偈语幽默风趣,富有哲理。

二首偈 | 宋 虚堂智愚 五岛美术馆藏

明

憨山

清

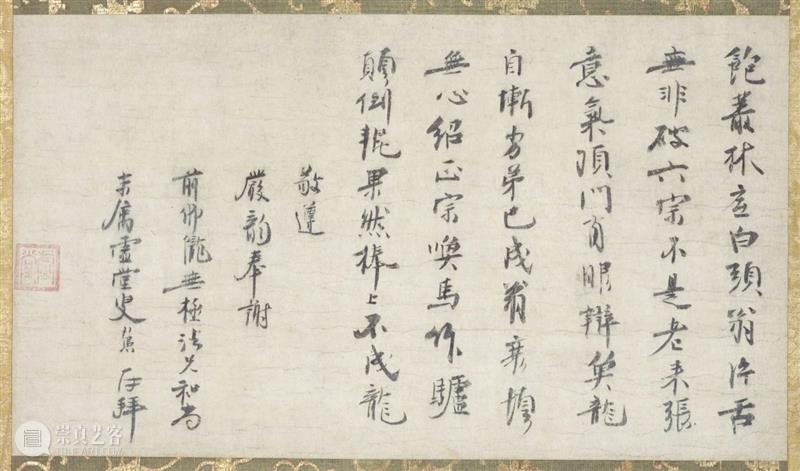

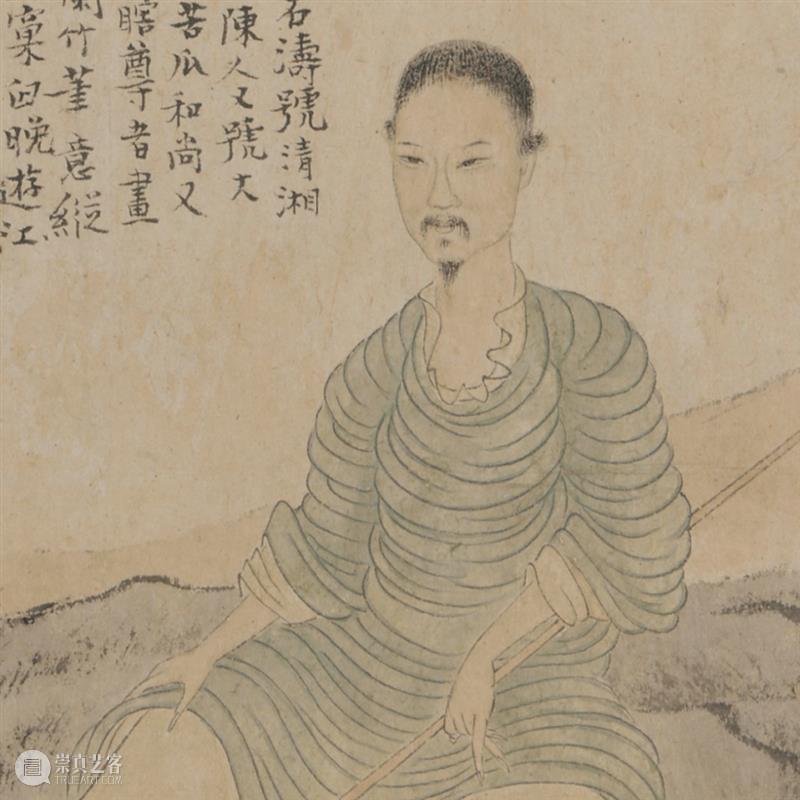

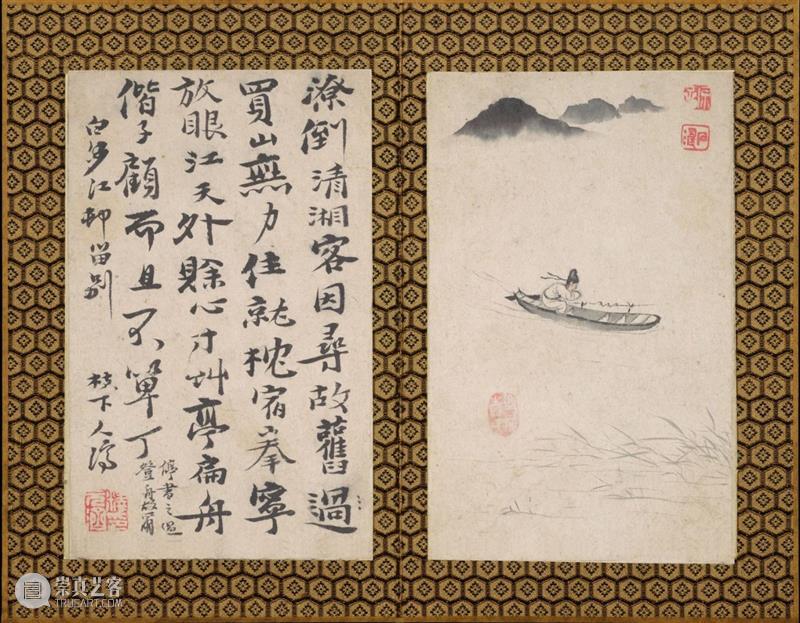

石涛

石涛,原名朱若极,号阿长、石涛、大涤子,自称苦瓜和尚,广西全州人,明靖江王朱亨嘉之子,幼年明亡遭变后出家为僧。明末清初著名画家,与弘仁、髡残、朱耷合称“四僧”。身为“画僧”,石涛受到禅宗思想的启示,将禅理与画理熔铸一炉。他主张的“不似之似”之绘画理论,可视为他对禅宗“不即不离”思想的进一步发挥。就绘画而言,“不即”是不被现实生活所缚,“不离”则是艺术创作不能脱离自然、恣意妄为、诳时惑众。

苦瓜和尚书画册(局部) | 清 石涛 大都会艺术博物馆藏

近代

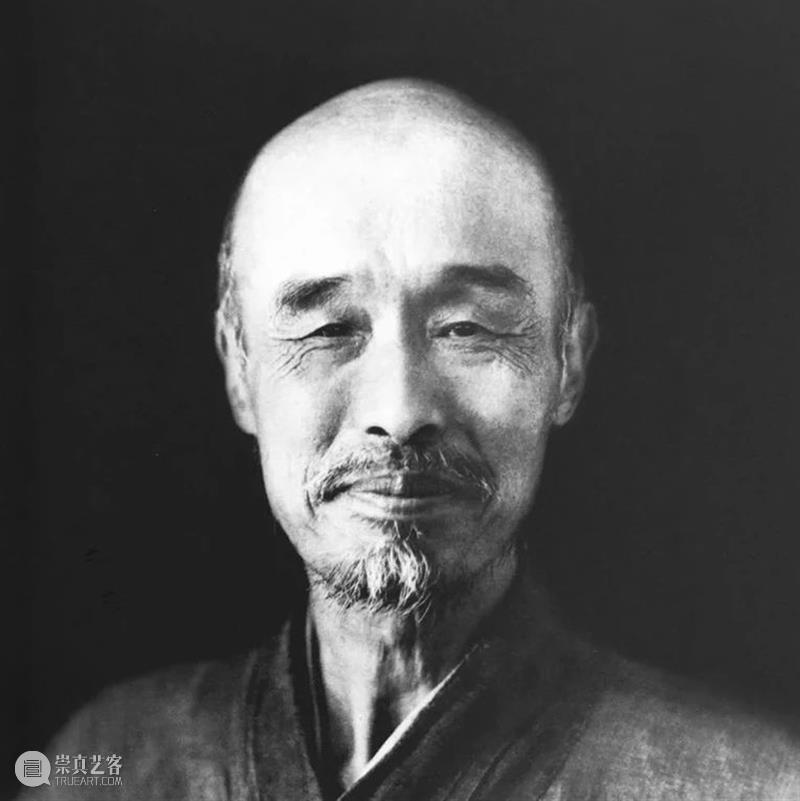

弘一

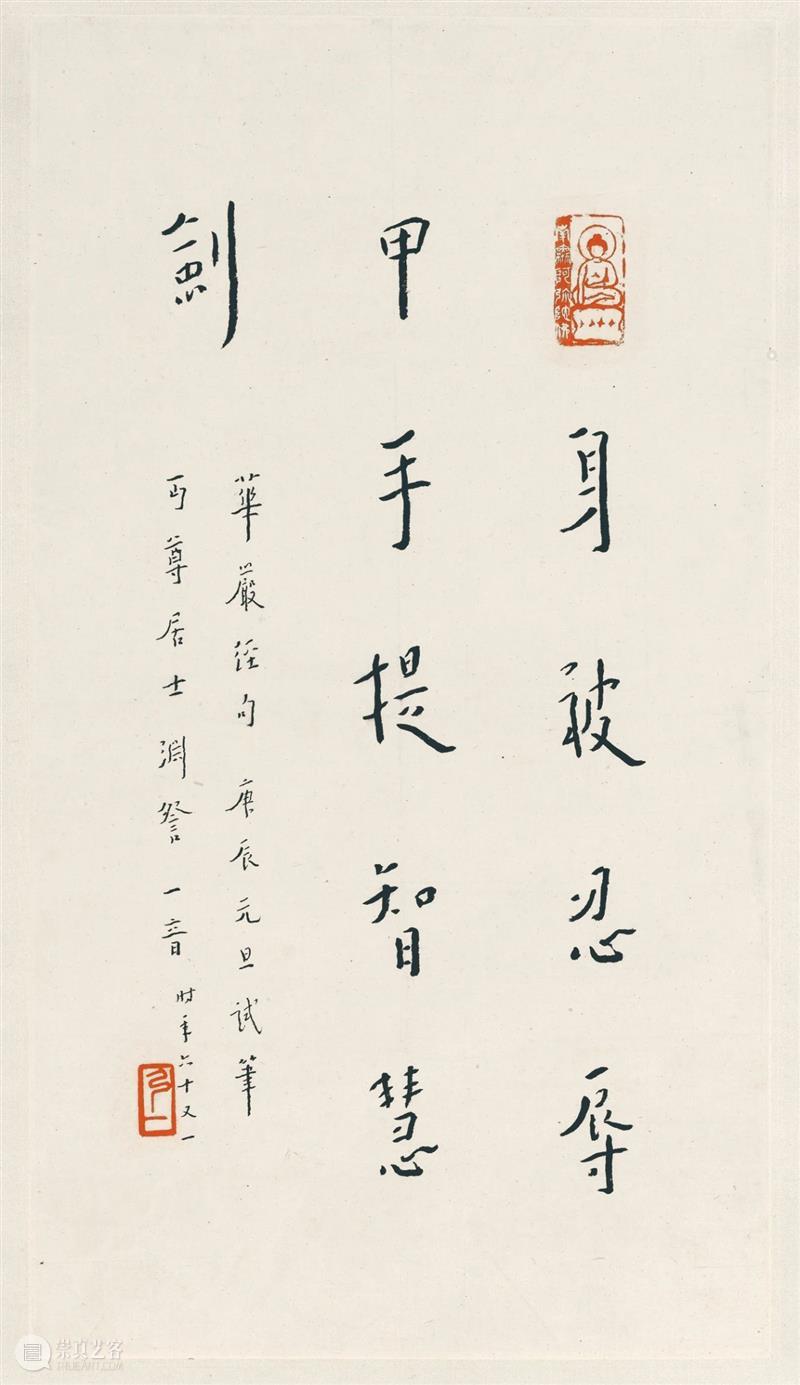

行书华严经句轴 | 近代 弘一 上海博物馆藏

出家后,弘一舍弃其他种种,唯独保留了书法作为出家人宏律、结缘之法,也作为他艺术天性的出门。弘一在书法艺术上的成就为世人所瞩目,他的书法早期脱胎魏碑,后期则自成一体,冲淡朴野,温婉清拔。特别是出家后的作品,因糅合了钟繇、晋唐小楷等书体,变法创造,渐趋成熟,充满了超凡的宁静和云鹤般的淡远,犹如浑金璞玉,清凉超尘。数十年不断的思考、磨炼、创造,才有了为世人所熟知的“弘一体”。在风格的转变中,可见弘一法师对佛教思想的感悟。“最超脱,以无态而备万态。”是丰子恺对弘一晚年书法的评价。

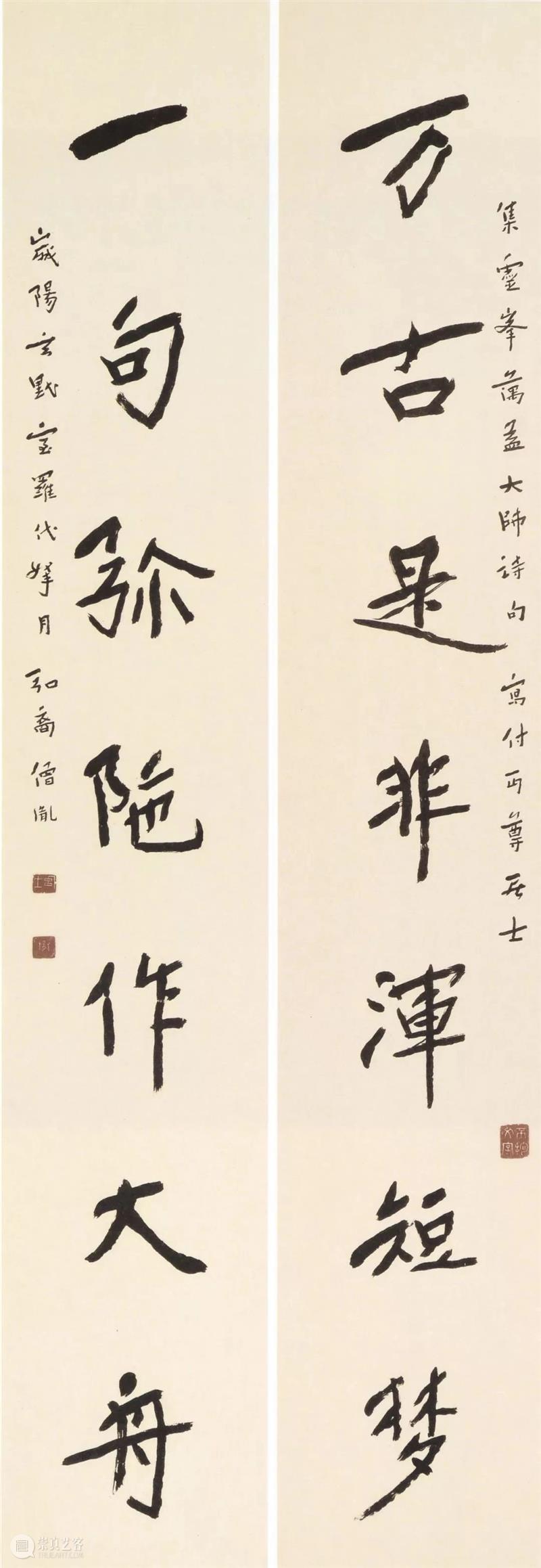

万古一句七言联 | 近代 弘一 上海博物馆藏

结 语

“心力即笔力,笔迹亦心迹”。僧人书家往往能将修习佛法的领悟融入书法创作之中,介乎有法与无法之间,赋予书作禅意之美,达到佛学与艺术的结合。于他们而言,挥毫落墨更多的意义在于心灵的修行,而非完全是对书法技巧的追求。直指本心、自然流露才是佛家书法的实相。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享