点击蓝字 关注我们

于伶佚剧《灯塔》考论

王羿

内容摘要: 于伶在20世纪80年代撰写的回忆文章中曾提到包括《灯塔》在内的三部独幕剧处女作,并称其未经发表便已佚失。此说法后来广为学界采信,但其实早在1931年《灯塔》就已于《黄埔月刊》上连载发表。经考证,《灯塔》作于1931年1月中下旬,具有一定自传性,九年后于伶又将之改编为《大明英烈传》。《灯塔》作为新出史料不仅重新定位了于伶戏剧创作的起点,还实现了其独幕剧和多幕剧创作思想的贯通,有助于更准确地接近于伶创作的全貌。于伶晚年以“未刊已佚”之说隐蔽《灯塔》的发表史实乃是一种“自我经典化”的追求,这种隐秘心态应在今后的辑佚工作中得到重视。

关键词: 于伶 任于人 灯塔 大明英烈传 改编

中图分类号:J80

文献标识码:A

文章编号:0257-943X-(2023)06-0066-10

王羿,1986年生,戏剧与影视学博士,中央戏剧学院戏剧文学系副教授。主要研究方向:编剧理论、中国话剧史论。编剧作品:偶剧《出窍》(2015年首演)、情景喜剧《哎哟,足球》(2010年播出)。在《戏剧》《中国戏剧》《编剧学刊》《新剧本》等发表多篇论文,获第36届田汉戏剧奖(理论)三等奖。创办公众号“剧史里的人”,2021年4月3日至2022年4月2日连载《剧史里的党史》系列文章365篇。2022年6月在国家大剧院作《从延安走来:中国戏剧的人民之路》讲座。

20世纪80年代,于伶两次在回忆文章中提到自己求学北平时写过的包括《灯塔》在内的三部独幕剧处女作,称完稿后将剧本寄给好友石英,但“迄无下落”[1],原稿“也就被飞得落了空”[2]。后来学者在谈及这三部独幕剧时皆循此说,如《于伶剧作年表》云“惜原稿无有存者”[3],《长夜行人——于伶传》云“从此杳无音讯”[4],《于伶传论》则说:“付邮后的剧本石沉大海,无法寻找,使我们至今遗憾不能一睹此三剧的风貌。”[5]事实上,1931年秋《灯塔》就已在《黄埔月刊》[6]第一卷第11期和第12期连载完结,全剧一幕两场,约一万三千字,出场人物十名,是目前已知于伶最早发表的剧本,具有较高史料价值。

一、 《黄埔月刊》所载《灯塔》

系于伶佚剧考信

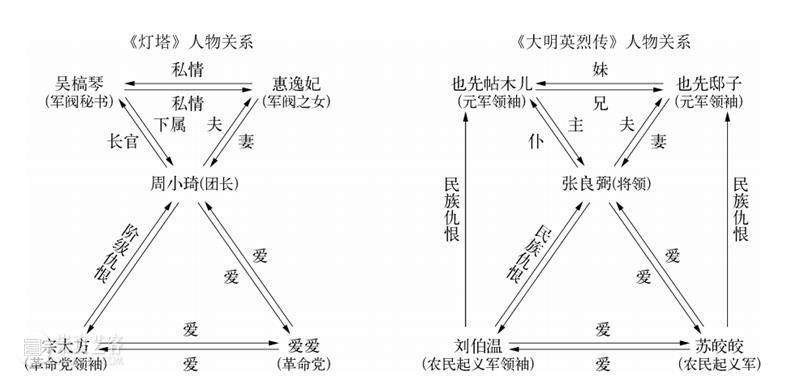

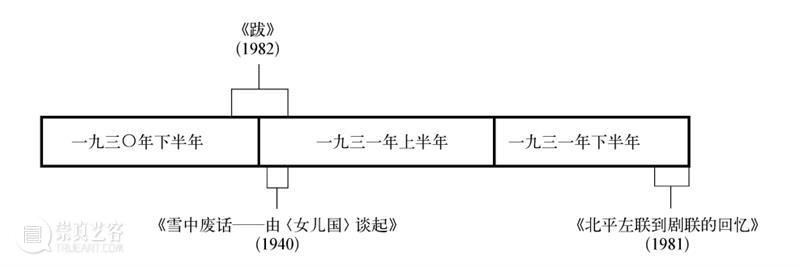

《黄埔月刊》所载《灯塔》的署名为“任于人”,这是于伶早期笔名之一[7],他于1933年发表的《评〈戏〉月刊第一期》亦署此名。除此之外,还有两方面的证据可以佐证此《灯塔》系于伶所作。首先是于伶的一段自述。1940年10月《大明英烈传》上演期间于伶接受了一位记者采访,采访文章后发表于《剧场新闻》第5期,但此文未被《于伶研究专集》所附《评论文章目录索引》辑录,故鲜为学界所知。在那次采访中,于伶称《大明英烈传》第三幕“则全是我九年前的一个剧本叫做《灯塔》的,那时我正在北平,记得是一幕两场,刊在南京的××杂志上”[8]。这里的“××杂志”即指社址位于南京的《黄埔月刊》。这段自述透露出一个重要信息:《大明英烈传》与《灯塔》之间存在改编关系。从图1的确可以清楚看出两剧在人物关系设置、情节走向等方面如出一辙。

图1 《灯塔》与《大明英烈传》人物关系比对图

如果进一步索隐,甚至还能从于伶的写作习惯中发现其他证据。《灯塔》的女主人公悟旦诉说自杀获救后从渔夫那里听到了“许多我从来不曾知道的事情,和我以(从)来没有想到过的道理”[9],这句台词是于伶剧作中一个显著的记号。于伶笔下很多人物的命运都会被处理为“死而重生”,而他往往把人物“重生”后的感悟表述为懂得了一些以前“不曾明白的道理”或“不曾知道的事情”。如《夜光杯》中的郁丽丽就说,“他使我明白了许多我从来不曾明白的事情,我和他同居了半年,从他那里懂得了不少做人的道理”[10],《大明英烈传》中的苏皎皎则说,“感谢他救了我,因为他不但救了我命,还教我知道了不少我不知道的道理”[11]。可以说《灯塔》同于伶剧作的血脉关联是显而易见的。此外,于伶还惯于把那类“重生”的人物取叠字名,如《灯塔》里尼姑悟旦的俗名就叫“爱爱”,后来剧作中的“郁丽丽”“苏皎皎”“米米”等皆如是,亦可备一证。

其次是于伶有关好友石英及《灯塔》发表始末的一系列记述。1936年12月,于伶在剧本集《汉奸的子孙》序言《未寄的信》中首次提到石英的名字:“朋友,记得我最初的三个剧本写成时是寄给你第一个人看的,给我发表第一个剧本的也是你。”[12]20世纪80年代,于伶在《北平左联到剧联的回忆》(以下简称《回忆》)中也称把《灯塔》“寄给了南京女学的同事石英”[13],但一年后,他在为剧作集作《跋》时又说《灯塔》的收件人是“在南京学航空的中学时期的一个同学”[14]。其实,这位“在南京学航空”的人也就是于伶在南京女学的同事石英。

1928年下半年,石英开始在南京女子师范实验小学教书[15],1929年秋于伶也来此校任教[16]。1930年5月,石英离开南京女子师范实验小学,考入南京中央陆军军官学校第八期就读[17]并在两年后的1932年7月转入中央航空军校第二期就读[18],入学时更名为“石隐”[19]。这时,很容易就能看出于伶在《跋》中的一处误记:《灯塔》发表时,石英尚在中央陆军军官学校读书,一年后才会去到中央航空军校,所谓将《灯塔》寄给“在南京学航空的中学时期的一个同学”的说法是不准确的。那么,石英收到的《灯塔》剧本是否就是后来《黄埔月刊》所载的那部呢?《黄埔月刊》是南京中央陆军军官学校编发的校刊,作为该校学员的石英将于伶寄来的剧本投稿到校刊顺理成章,更何况他还曾在1930年12月30日出版的《黄埔月刊》第一卷第6期上发表过题为《怎样解决目前青年的三业——学业职业事业——问题》[20]的文章,由此与编辑部门有了联系,后来再替于伶投稿剧本便是水到渠成了。

综上,载于《黄埔月刊》的独幕剧《灯塔》系于伶所作无疑。这是他公开发表的第一个剧本,在其创作生涯中具有里程碑意义。

二、 《灯塔》创作时间及背景考辨

1940年2月,于伶为《女儿国》单行本作序言《雪中废话——由〈女儿国〉谈起》(以下简称《雪中废话》),文中提到《灯塔》等三部独幕剧作于“一九三一年初”[21],这是他第一次回忆起《灯塔》的创作时间。1981年5月,年逾古稀的于伶在《回忆》中称“九一八”后自己因病未能参与北平学生南下示威运动,遂提笔作剧:“整个寒假,我尝试着一口气写了三个独幕剧。现在的记忆中只剩有《灯塔》、《凤嫂嫂》两个剧名了。”[22]1982年12月,他在《跋》中又写道:“正式学着写剧本,我开始于一九三〇年与一九三一年之间的寒假内,”“一连写了三个独幕剧。”[23]如图2所示,《雪中废话》和《跋》所记述的《灯塔》创作时间差别不大,但《回忆》记述的则与前说存有半年以上的误差。

图2 三文献记述《灯塔》创作时间图示

根据《黄埔月刊》第一卷第11期和第12期的出版信息,《灯塔》连载于1931年的8月20日和9月30日,断不可能如《回忆》所说作于1931年“九一八”后的寒假。遗憾的是,《长夜行人——于伶传》和《于伶传论》都不约而同地沿用《回忆》之说,称《灯塔》等三部独幕剧的创作时间是在“九一八”后的寒假,于是无形中将于伶正式开始戏剧创作的时间推后了近一年之久,因而有必要澄清这处在于伶研究中长久存在的错讹。

可是,说《灯塔》创作于“一九三〇年与一九三一年之间的寒假内”或是创作于“一九三一年初”都失之宽泛,仍有进一步精确化的必要。不妨先从于伶记忆中“寒假”这一印象入手考查。1929年颁布的《各学校学年学期休假规程》规定,全国高校每学年分为两学期,第一学期是8月1日至翌年1月31日,寒假为期两周,具体时间由各校自行规定,在校历中体现[24]。虽然暂未找到于伶就读的北平大学法学院1930年至1931年度校历,但发现了该校1934年至1935年度校历,可作参考。这份校历规定1935年1月1日至3日是法定的元旦年假,1月4日至10日继续行课,1月11日至17日为考试周,1月18日起至31日是为期两周的寒假,2月1日第二学期开始[25]。可见北平大学法学院1934至1935年度的寒假安排仍循1929年官方颁布的休假规程,未做任何自主安排。或许可以推测1931年的于伶在1月份里同样也度过了两个假期,分别是1月1日至3日的元旦年假和1月18日起至31日的寒假,而《灯塔》等三剧很可能就创作于1931年的1月里。

接下来再从气候现象入手考查。1936年12月24日,于伶写下《未寄的信》,提到“最初的三个剧本写成时”是寄给石英“第一个人看的”,而之所以在这天联想到那位朋友,是因为“扑窗的雪花”给了他“浓重的怀旧情绪”。[26]《雪中废话》是一篇“我”和“友人”的对话体文章,文中的“我”见到“友人”时“是离开了北方这几年来少见的大雪天的清晨”,那场大雪再次勾起“我”的回忆,于是便提到《灯塔》创作于“雪压危楼的岁尾年头”。[27]不难发现,《雪中废话》和《未寄的信》中的记述都将《灯塔》的创作时间与北平的“雪”这一气候现象联系在一起。查阅北平当时的气象记录后发现:1930年12月30日是当月首次降雪[28],一连持续三日直至1931年1月1日,接下来的1931年1月2日至4日注明是“积雪”,5日再次降雪,而20日和22日又有两次降雪记录[29]。不难推断,虽然在1931年的元旦年假和寒假里北平都在下雪,但1月20日前后,也就是1月中下旬似乎更有可能是《灯塔》的创作时间段,因为它同时符合了于伶记忆中有关“寒假”与“雪”的双重印象。

于伶为何会在来北平读书的第一个冬天里踏入戏剧创作之路呢?原因大致有两方面。1930年9月,于伶考入国立北平大学法学院高中部俄文班读预科,租住在李阁老胡同的一间小公寓里[30]。1931年1月寒假期间,他为节省房租搬去法学院的废弃图书馆居住,同时开始阅读马列书籍。“红书偷读意飞腾”[31]无疑是他提笔写作《灯塔》的重要外因,但接触进步书籍对他的影响与其说是政治理念上的启迪,毋宁说是刺激了这个年龄段青年人特有的叛逆气质。虽然《灯塔》剧情被置于北伐的时代背景下,但“革命”在剧中仅是个缥缈的概念,于伶即使通过人物对话表达了自己对“新的世界”的热烈追求,但“新的世界”到底为何却始终被含混带过。这实际揭示出他当时对“革命”的懵懂,正如他后来回忆的那样:“读俄文与禁书,倒也颇有一番苦亦甜的浪漫主义意境与情调。”[32]夏衍也说于伶的创作之路与革命耦合,同他“年少易感时”恰恰接触到“那一浪猛于一浪的时代的怒潮”有密切关系。[33]

除此之外,还应注意到于伶创作《灯塔》时更隐秘的动机,这就要首先考查他何以在南京工作一年后毅然选择北上继续求学?20世纪40年代,先后出现了两篇同样名为《记于伶》的文章,署名分别是“沧沧”和“文熊”,但皆未见录于《于伶研究专集》所附《评论文章目录索引》中。两文署名和行文风格皆不同,内容却有较大重合,文熊的文章很可能参考了前者,抑或他们本就是一人,但无论如何,两文都提到于伶北上求学是因为父亲希望他获得文凭,学成后做官以光耀门楣[34]。然而“学而优则仕”或许非于伶所愿,因为他在北平读书时其实多有懈怠,只听与俄文有关的课程[35],其他时候大多旷课。多年后于伶还自谑说与宋之的是“两个不上课的同班同学”[36],这也从侧面说明他在学业上的散漫:起码在抵达北平的最初半年里,他始终处在一种“混文凭”的漫无目的的状态中。可是即便如此,于伶仍执意北上很可能是为逃避一段不如意的婚姻。那时他的妻子叫刘和珍,他下意识将自己与妻子的命运投射到了《灯塔》的创作中,使剧本具有了一定的自传性。

夏衍以“退婴”[37]来形容于伶可谓一语中的,于伶与刘和珍不幸的婚姻正是他一步步权宜妥协的结果。1919年5月5日下午,十三岁的于伶和三个私塾同学逃课去镇上的高小,想找个认识的学堂生商量作为私塾生该如何响应“五四”运动,结果他的想法遭到一些高小学生的耻笑。逃回家后,于伶说服父亲答应让他从私塾退学去读高小接受现代教育。[38]作为交换,于伶在这一年遵从父命娶了同龄女子刘和珍为童养媳。1923年夏天,于伶从烟山高小毕业,为了获得去苏州读草桥中学的机会,他再次妥协,同意与刘和珍正式完婚。婚后六年,于伶陆续有了任梅仙和任曼丽两个女儿[39],并在外地读完初中和高中,毕业后又跑去南京工作近一年。可见,妻女、家庭的存在并不能抑制于伶逃出婚姻樊笼的冲动,他终于在1930年夏天选择北上求学。在《灯塔》中,于伶借剧中人周小琦之口向被他抛弃的妻子忏悔道:

我深知你是很爱我的!那时候,我对你没有爱情,自然不能勉强叫我发生爱情来爱你!但是,首先我就该干脆地反对我们婚姻的结合,澈(彻)底取消我们夫妻的关系!我然而,我竟以自己求学做条件,含糊地答应了你,在无父无母的孤女那时候,到我家来做童养媳!我更拿达到出洋为目的,假意地居然在我筹备出国的前月和你结了婚!待我从日本回来之后,我更不应该因为企图进身,和逸妃发生了爱情,我更不应该屈服于年老父母的老泪之下,和你离婚不成的时候,溜逃了就算。[40]

这段台词似乎折射出于伶在1931年1月里的复杂心境:在父亲望子成龙的热望里,在妻子任劳任怨的付出中,他还是以一种“进取式的逃避”来到陌生的北方。于伶不愿在第一个寒假回家探望,“无南归的旅费”[41]是一方面原因,不愿再次面对他北上所要逃避的重压这一点同样不容忽视。对时年二十五岁的于伶而言,未来仍是模糊的,在初到北平那个飘雪的寒假,孤独、寒冷让他产生提笔写作的冲动:既然人生不确定,他要思索一个答案,到底是什么阻碍了自己的人生。刘和珍当是于伶最感愧的人,然而他并不能在现实生活中拯救妻子(正如很多“五四”一代在面临相同境况时都选择逃避一样),于是只好在《灯塔》中把通往“新世界”的革命之路指给女主人公悟旦,让她成为剧中点燃革命的新的“灯塔”。

三、 《灯塔》对于伶研究的价值

于伶是“中国话剧史上有重大贡献的作家”[42],而其独幕剧处女作《灯塔》的重新发现不仅丰富了史料,更有助于修正话剧史对于伶剧作的某些刻板印象。归纳起来,《灯塔》对于伶研究的价值包括三个方面。第一,《灯塔》实现了于伶独幕剧创作同多幕剧创作在思想脉络上的贯通,有助于研究者更准确地接近于伶创作的全貌。《灯塔》中很多元素日后构成了于伶戏剧世界的支柱,如为爱而死又为爱重生的悟旦就孕育出了后来《神秘太太》中的史妻,《夜光杯》中的郁丽丽,《女儿国》中的贵小姐等人物形象。又如《灯塔》首次表达了“爱与革命之冲突”的主题,这一主题在未来贯穿了《夜光杯》《大明英烈传》《杏花春雨江南》等多出多幕剧的创作。再如“重生”是于伶剧作中重要的母题,在他笔下,“重生”有时代表人物从原先的生存状态中解脱,如《女儿国》中好师母等七个女性随仙姑入梦;有时则是人物从自杀或被害的险境中获救,如《花溅泪》中米米的死里逃生,《夜上海》中梅家人被钱恺之迎入租界,等等。归根结底,这一母题始于《灯塔》。

第二,《灯塔》是《大明英烈传》的改编底本,此发现将推动《大明英烈传》的研究走向新阶段。自《大明英烈传》问世,学界即以一种失准的视角对其展开研究,讨论大多围绕着历史剧创作究竟是否该遵从史述这一老生常谈展开。但事实上,于伶曾不止一次表达过不应将《大明英烈传》视为历史剧的观点,他声称:“剧中仅仅有三个人的名字是于史有据的之外,所有故事,情节与人物关系,全部是杜撰的。”[43]但由于《灯塔》一剧在于伶的解释中屡次缺席,他的澄清便总是遭到忽视,如柳亚子仍以“剧中人除了刘伯温常遇春以外,其(余)的人物,都不见于史传”[44]为重点展开批评。这种失准的视角令学界在一定程度上误解了于伶的创作,并且导致当代于伶研究中《大明英烈传》备受冷落的现状。研究者无法从“历史剧”里发现“史”与“剧”确切关系的蛛丝马迹,于是《大明英烈传》这部于伶唯一的古装戏反而成为于伶研究中的“鸡肋”——总是被提及却又总是得不到深入的研究。可以说,《灯塔》的钩沉将打破学界对“史”与“剧”关系的纠结,以便从“改编”这一新的角度来考察《大明英烈传》。

第三,《灯塔》有助于重新定位于伶的创作起点,扭转话剧史对他的某些刻板印象和片面认识。一般认为于伶是以1932年5月独幕剧《瓦刀》(已佚)的演出为标志踏上创作之路的[45],而于伶本人也视《瓦刀》为自己“第一个剧本”[46]。如此一来,“这个发轫之作,奠定了于伶今后一系列国防戏剧作品的基本特色”[47]。不难发现,史家推《瓦刀》为于伶创作起点其实隐含着“出身论”“血统论”的政治话语(于伶本人似乎也沉浸于此),这就导致于伶研究的削足适履,即只关注他直接与革命有关的作品,盲视其与革命没有直接关联的作品。其实,于伶早期独幕剧创作中存在另一条脉络,而《灯塔》则使之更为清晰:如果把《灯塔》(1931)、《警号》(1932)、“江南三唱”(1931—1933)、《忍受》(1935)、《神秘太太》(1936)、《在关内过年》(1937)连起来考察,就会看到在这条发展脉络中,于伶对人物往往抱以极大的人道主义观照,对人物的情感关系有较为细腻的描写,编剧技巧上则有多种新颖尝试。总之,《灯塔》的钩沉不仅将于伶的创作起点提前至1931年1月中下旬,同时还有助于修正学界对于伶早期独幕剧重政治、轻艺术的刻板印象。

余论

于伶在《未寄的信》《雪中废话》等文章里反复追忆《灯塔》等三剧的创作经历,说明它们对他创作生命的重要意义。然而《灯塔》长久以来却在辑佚工作中遭到忽略,这是值得思考的问题。除却史料搜集存在难度外,作者对自己某些作品的“佚隐”行为也须纳入辑佚工作的考量范畴。所谓“佚隐”,指的是作品并非真的散失,而是在作者的引导下,在研究者轻信的“共谋”中被人为地阻断了搜集的线索,最终消磨了后人对未知史料的好奇心。

当年的于伶毫无疑问是知道《灯塔》“已刊”这一事实的。因为早在1936年他就在《未寄的信》里提到是石英帮自己发表了第一个剧本,而他在1940年接受《剧场新闻》记者采访时的自述也再次证明他不仅知道《灯塔》发表,甚至还知道刊物的出版地。然而在1949年后至“新时期”之间的近三十年里,或许是担心《黄埔月刊》的国民党背景,于伶再未公开提及《灯塔》。其实,这种心态在现代作家中很常见,不少人都会因自己某些文章载于“灰色”刊物而在1949年后对其“冷处理”,主动使之成为集外佚文。如曹禺在1947年的一次演讲曾发表在有国民党背景的刊物上,于是他“在解放后一直没有提及这次讲演,当然也不会把这篇讲演收集”[48]。然而《灯塔》的情况更特殊。于伶并未对它进行“冷处理”,相反,“新时期”以降,他在回忆文章中开始反复提及《灯塔》,但又故布迷雾,使之由“已刊之作”的事实演变成“未刊已佚”的假象。

1981年,于伶提到《灯塔》时始称其“迄无下落”[49],1982年则又模棱两可地称剧本寄给石英后原稿“也就被飞得落了空”[50]。以“遗忘”这一理由为于伶的表述进行辩护其实经不起推敲,因为《于伶剧作集》第一卷(1984)辑录的《未寄的信》中有意删去了1936年原文里“给我发表第一个剧本的也是你”这句话,而此卷所辑作品“作者都亲自校订过”[51]。同样,《于伶戏剧电影散论》(1985)中所辑《未寄的信》亦缺了那句涉及发表的记述,而且在《编后记》中还提到“作者在审定时改正了过去印刷中的一些误植,在字句上作了些修改润色”[52]。显然,对《未寄的信》的修改恐怕不止“润色”这么简单。综上,20世纪80年代的于伶虽年逾古稀,但他并非遗忘了《灯塔》“已刊”的事实,而是有意将其“佚隐”在历史的烟尘中。

“佚隐”对辑佚工作产生的阻碍不容小觑。研究者多多少少会对历史当事人的表述存有下意识的信任,这起码在于伶研究领域中成为了“佚隐”滋生的土壤:既然剧作者本人都声称三出独幕剧处女作“未刊已佚”,那么对它们的寻找似乎既无从谈起也毫无必要了。当走入这片“迷雾”后,“未刊已佚”的印象便在后续的于伶研究中反复得到加固,最终演变成“屋子里的大象”。例如,《于伶研究专集》是现今于伶研究领域唯一辑录了《未寄的信》原文的文献集成著作,但学界却始终对原文里那句有关剧本发表的重要线索视而不见。

金宏宇教授在谈及辑佚工作时认为,文学经典化过程经过作者和编辑者的二重过滤,去粗取菁,从而导致部分文字散佚集外,而“辑佚当是一种反经典化的学术行为”[53]。这是空谷足音。在于伶研究乃至中国话剧史研究中,对“佚隐”现象抱以关注是必要且紧迫的,因为作者本人对作品集经典化的过程同时也隐含着作者的“自我经典化”。20世纪80年代,中国话剧史的撰写方兴未艾,于伶作为顾问常常参与到各类话剧史著述的编纂中,而他对《灯塔》的“佚隐”也始于此时,这是颇堪玩味的。一些尚健在的作者,他们作为历史亲历者都存在某种想要趋近当代史家对其价值判断的欲求,因此辑佚工作理应把他们这种内心隐秘也考虑在内。总之,既然辑佚是一种“反经典化的学术行为”,那么对作者“自我经典化”的批判也就应成为这种学术行为的题中之义。

作者单位:中央戏剧学院戏剧文学系

参考文献:

[1]于伶:《北平左联到剧联的回忆》,中国社会科学院文学研究所《左联回忆录》编辑组编:《左联回忆录(下)》,北京:中国社会科学出版社,1982年,第570页。

[2]于伶:《跋》,《于伶剧作集(一)》,北京:中国戏剧出版社,1984年,第580页。

[3]荣泽民:《于伶剧作年表》,《戏剧艺术》,1980年第3期。

[4]袁鹰:《长夜行人——于伶传》,上海:上海文艺出版社,1998年,第29页。

[5]孔海珠:《于伶传论》,上海:世纪出版集团,2014年,第52页。

[6]《黄埔月刊》是中央陆军军官学校校刊,于1930年6月创刊,总编谭振民。虽然《黄埔月刊》刊载文章多以军事研究论文为主,但创刊伊始亦辟出“文艺”专栏(自第2期起更名“文艺园地”),以“含有革命性的文艺”为征稿要求,在停刊前的总17期中共载45篇原创或翻译作品,《灯塔》即为其中之一。参见《黄埔月刊》编辑部:《本刊投稿简章》,《黄埔月刊》,1930年创刊号。

[7]于伶本名任锡圭,字禹成,因“禹成”的吴语发音近“于人”,便以此为笔名之一。参见孔海珠:《于伶传论》,第4页。

[8]丹徒:《〈大明英烈传〉作者于伶先生访问记》,《剧场新闻》,1940年第5期。

[9]任于人:《灯塔》,《黄埔月刊》,1931年第1卷第11期。

[10]尤兢:《夜光杯》,上海:上海一般书店,1937年,第39页。

[11]于伶:《大明英烈传》,上海:上海杂志公司,1946年,第90页。

[12]尤兢:《未寄的信》,《汉奸的子孙》,上海:生活书店,1937年,第4页。

[13]于伶:《北平左联到剧联的回忆》,中国社会科学院文学研究所《左联回忆录》编辑组编:《左联回忆录(下)》,第569—570页。

[14]于伶:《跋》,《于伶剧作集(一)》,第579—580页。

[15]参见石英:《离散之前》,《中央日报》,1930年1月26日。

[16]孔海珠:《于伶传论》,第40页。

[17]参见《黄埔军校1—23期本校学生入学、毕业时间一览》,http://www.huangpu.org.cn/hpml/201206/t20120613_2739214.html。

[18]参见《黄埔军校第八期同学录》,http://www.huangpu.org.cn/hpml/201206/t20120613_2739223.html。

[19]参见《中央航空学校第二期航空班学生名册》,http://www.flyingtiger-cacw.com/gb_409.htm。

[20]文章署名“石锳”。此处“锳”或为“英”之错植,因为文中还注明此系“八期入伍生悬赏征文”获奖文章,而第八期学员中姓石者仅石英一人。参见石锳:《怎样解决目前青年的三业——学业职业事业——问题》,《黄埔月刊》,1930年第1卷第6期。

[21]于伶:《雪中废话——由〈女儿国〉谈起》,《女儿国》,上海:现代戏剧出版社,1940年,第13页。

[22]于伶:《北平左联到剧联的回忆》,中国社会科学院文学研究所《左联回忆录》编辑组编:《左联回忆录(下)》,第569—570页。

[23]于伶:《跋》,《于伶剧作集(一)》,第579—580页。

[24]参见《各学校学年学期休假规程(中央颁布)》,国立中央大学:《国立中央大学教育行政周刊》,1929年第95期。

[25]参见国立北平大学法商学院编:《国立北平大学法商学院一览》,北平:国立北平大学法商学院,1935年,第2页。

[26]尤兢:《未寄的信》,《汉奸的子孙》,第3—4页。

[27]于伶:《雪中废话——由〈女儿国〉谈起》,《女儿国》,第8、13页。

[28]参见《测候所气象观测报告·中华民国十九年十二月北平天气状况》,国立北平研究院:《国立北平研究院院务汇报》,1931年第2卷第1期。

[29]参见《测候所气象观测报告·中华民国二十年一月北平天气状况》,国立北平研究院:《国立北平研究院院务汇报》,1931年第2卷第2期。

[30]李阁老胡同里的小公寓是于伶等待开学时的住所。当时学校规定学生住宿首先须抽签分房,于伶很可能是由于没有中签才不得不在开学后继续租住于此。参见《斋务课》,《国立北平大学法学院两年来事务报告》,北平:国立北平大学法学院,1933年,第172页;于伶:《北平左联到剧联的回忆》,中国社会科学院文学研究所《左联回忆录》编辑组编:《左联回忆录(下)》,第564页。

[31]于伶:《北平左联到剧联的回忆》,中国社会科学院文学研究所《左联回忆录》编辑组编:《左联回忆录(下)》,第566页。

[32]于伶:《北平左联到剧联的回忆》,中国社会科学院文学研究所《左联回忆录》编辑组编:《左联回忆录(下)》,第565页。

[33]夏衍:《于伶小论》,孔海珠编:《于伶研究专集》,上海:学林出版社,1995年,第180页。

[34]参见沧沧:《记于伶》,《艺术与生活》,1942年第34期;文熊:《记于伶》,《万岁》,1943年第2卷第2期。

[35]参见于伶:《北平左联到剧联的回忆》,中国社会科学院文学研究所《左联回忆录》编辑组编:《左联回忆录(下)》,第565页。

[36]于伶:《谈宋之的》,宋时编:《宋之的研究资料》,北京:解放军文艺出版社,1987年,第98页。

[37]参见夏衍:《于伶小论》,孔海珠编:《于伶研究专集》,第181页。

[38]参见于伶:《杂忆》,《华商报》,1941年5月5日。

[39]据于伶侄孙任明初、《任氏族谱》修谱者任顺金与笔者于2023年6月8日下午在宜兴西渚镇白塔村于伶纪念馆内的谈话录音。

[40]任于人:《灯塔》。

[41]于伶:《跋》,《于伶剧作集(一)》,第579页。

[42]黄会林:《中国现代话剧文学史略》,合肥:安徽教育出版社,1990年,第275页。

[43]于伶:《怀念郭沫若同志》,新华月报资料室编:《悼念郭老》,北京:三联出版社,1979年,第52—53页。

[44]柳亚子:《关于大明英烈传》,《野草》,1943年第5卷第3期。

[45]张志强:《中国话剧史》,北京:解放军出版社,2008年,第118页。

[46]于伶:《跋》,《于伶剧作集(一)》,第581页。

[47]陈白尘、董健主编:《中国现代戏剧史稿》,北京:中国戏剧出版社,2008年,第340页。

[48]刘健:《现代作家佚文考信录》,北京:人民出版社,2012年,第8—9页。

[49]于伶:《北平左联到剧联的回忆》,中国社会科学院文学研究所《左联回忆录》编辑组编:《左联回忆录(下)》,第570页。

[50]于伶:《跋》,《于伶剧作集(一)》,第580页。

[51]编者:《第一卷说明》,《于伶剧作集(一)》,第2页。

[52]孔海珠:《编后记》,《于伶戏剧电影散论》,北京:中国戏剧出版社,1985年,第389页。

[53]金宏宇:《中国现代文学辑佚的学术规范与价值判断》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》,2016年第3期。

关于我们

《戏剧艺术》,上海戏剧学院学报,创刊于1978年。全国中文核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、国家哲学社会科学学术期刊数据库来源期刊。以繁荣戏剧研究,推进戏剧教育事业为己任,坚持古今中外兼容、场上案头并重,关注戏剧热点问题、鼓励理论创新,力推新人新作,曾以发起“戏剧观”大讨论为学界所瞩目,又以系统译介国外当代戏剧思潮、及时发表戏剧学最新优质研究成果为学林所推重,是国内最重要的戏剧学学术期刊之一,在戏剧研究界享有盛誉。

投稿须知

《戏剧艺术》是一份建立在同行专家匿名评审制基础上的学术期刊。本刊欢迎戏剧理论、批评及相关问题研究的来稿。内容希望有新材料、新观点、新视角,尤其期盼关注当前戏剧实践、学理性强的力作。来稿篇幅在万字左右为宜,力求杜绝种种学术不端现象,务请作者文责自负。所有来稿请参照以下约定,如您稍加注意,则可减轻日后编辑的工作量,亦可避免稿件在编辑与作者之间的反复修改,本刊编辑部工作人员将不胜感激。

本刊实行在线投稿。在线投稿网址:

http://cbqk.sta.edu.cn 系本刊唯一投稿通道。

需要特别提醒的是:本刊不接受批量投稿(半年内投稿数量大于1则视为批量投稿),更不可以一稿多投。

本刊审稿时间为3-6月,审稿流程含一审、二审、三审、外审等,最终结果有退稿、录用两种情况,其他皆可理解为正在审理中,敬请耐心等候。如有疑问,可致函杂志公邮theatrearts@163.com,编辑部将在7个工作日内予以回复。

本刊从未以任何形式、任何理由向作者索取版面费、审稿费等费用,若发现类似信息,可视为诈骗行为。本刊已许可中国知网等网站或数据库以数字化方式复制、汇编、发行、传播本刊全文。本刊支付的稿酬已包含相关机构著作权使用费,所有署名作者向本刊提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明,本刊将按作者说明处理。

附:《戏剧艺术》稿件格式规范

1.作者简介:姓名及二级工作单位(如,夏晓虹:北京大学中文系)。

2.基金项目:含来源、名称及批准号或项目编号。

3.内容摘要:直接摘录文章中核心语句写成,具有独立性和自足性,篇幅为200-300字。

4.关键词:选取3-5个反映文章最主要内容的术语。

5.注释和参考文献:均采用页下注,每页重新编号。格式如下(参考2020年以来我刊):

(1)注号:用“①、②、③······”。

(2)注项(下列各类参考文献的所有注项不可缺省,请注意各注项后的标点符号不要用错):

① [专著]主要责任者:文献题名,出版地:出版者,出版年,页码。

② [期刊文章]主要责任者:文献题名,刊名,****年第*期。

③ [论文集中的析出文献]析出文献主要责任者:析出文献题名,论文集主要责任者:论文集题名,出版地:出版者,出版年,页码。

④ [报纸文章]主要责任者:文献题名,报纸名,出版日期。

⑤ [学位论文] 主要责任者:文献题名,学校、科研机构博士学位论文,答辩年份,页码。

⑥ [外文版著作、期刊、论文集、报纸等]采用芝加哥格式。作者名首字母大写。书名、刊名用斜体。同一页中的英文注释若与上一个出处相同,采用Ibid.的写法。若在不同页,英文注释的所有注项,包括出版地、出版社、出版时间均不省略。芝加哥格式的范例如下:

有两位作者的著作

Scott Lash and John Urry, Economies of Signs & Space (London: Sage Publications, 1994), 241-251.

有作者、译者的著作

Julio Cortázar, Hopscotch, trans. Gregory Rabassa (New York: Pantheon Books, 1966), 165.

有作者、编者的著作

Edward B. Tylor, Researches into the Early Development of Mankind and the Development of Civilization, ed. Paul Bohannan (Chicago: University of Chicago Press, 1964), 194.

论文集中的析出文献

Muriel Harris, “Talk to Me: Engaging Reluctant Writers,” in A Tutor's Guide: Helping Writers One to One, ed. Ben Rafoth (New Hampshire: Heinemann, 2000), 24-34.

期刊

Susan Peck MacDonald, “The Erasure of Language,” College Composition and Communication 58, no. 4 (2007): 619.

报纸

Nisha Deo, “Visiting Professor Lectures on Photographer,” Exponent, Feb. 13, 2009.

网络资源

Richard Kimberly Heck, “About the Philosophical Gourmet Report,” August 5, 2016,http://rgheck.frege.org/philosophy/aboutpgr.php.

学位论文

Tara Hostetler, “Bodies at War: Bacteriology and the Carrier Narratives of ‘Typhoid Mary’ ” (PhD diss., Florida State University, 2007), 15-16.

6.正文中首次出现的新的外来名词和术语、新的作家作品名和人名请附英文原文,并用括号括起。

制作|巴佳雯

责编|计敏

编审|李伟

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享