大家好,拜德雅图书工作室近日推出了2023年的第17-18种新书,从属于“拜德雅·人文丛书”:

《潘多拉的希望:科学论中的实在》(布鲁诺·拉图尔 著,史晨 刘兆晖 刘鹏 译)

《资本主义的幸存:生产关系的再生产(第3版)》(亨利·列斐伏尔 著,米兰 译)

这两种新书均已上架拜德雅微店。欢迎大家点击文末“阅读原文”前往微店购阅。感恩大家的支持。

○●○●

卡夫卡曾写到

一本好书应如冰斧般拥有强大的冲击力

今天给大家推送《潘多拉的希望:科学论中的实在》书摘(节选自本书结论)。

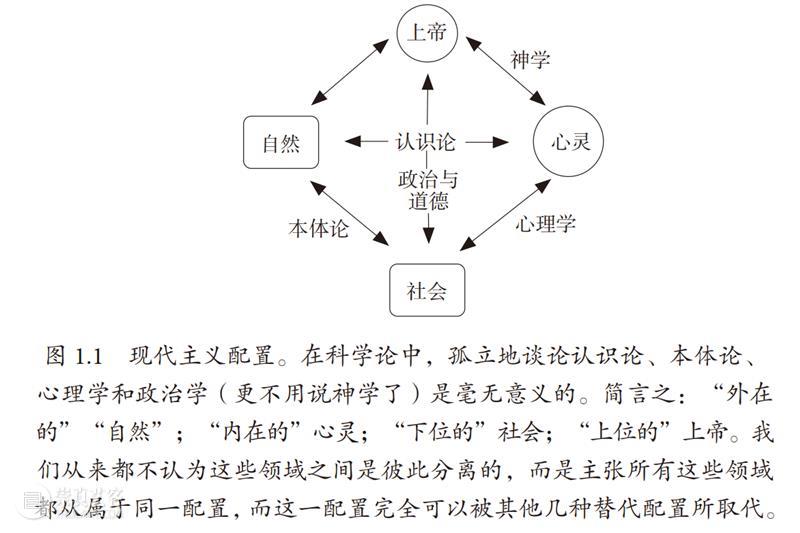

我们通过对科学论现实的这种公认的奇怪和颠簸的探索,取得了什么成就?至少,现在应该确定一点:只存在一种配置,它连接着本体论、认识论、伦理学、政治学和神学的问题(参见图1.1)。因此,孤立地追求“心灵如何认识外面的世界?”之类的问题已经没有多大意义了。“公众如何参与到技术专长中?”“我们如何才能提升对抗科学力量的伦理壁垒?”“我们如何才能保护自然不受人类贪婪的影响?”“我们如何才能建立一个宜居的政治秩序?”很快,对这些问题的探究就会被众多困惑绊住,因为自然、社会、道德和身体政治的定义都是一起产生的,目的在于创造出最强大、最矛盾的力量:一种摒弃政治的政治,这种非人道的自然法则将使人类免于陷入非人性。

现在还应该清楚的是,无论科学斗士们如何努力将其限制在现代主义的狭窄范围内,科学论都不会在这个古老的配置内占有一席之地。科学论并没有说事实是“社会建构的”;它没有鞭策大众在实验室里打砸抢;它没有声称人类永远与外部世界隔绝,被锁在自己观点的牢房里;它不希望回到丰富、真实和人道的前现代时期。在社会科学家眼里,最奇怪的是,科学论甚至没有批判性、驳斥性和挑衅性。通过将注意力从科学的理论转移到科学的实践,它只是偶然发生在维系现代主义配置的框架上。在理论的层面上,看似众多不同而又互不关联的问题需要认真而独立地对待,但当我们仔细检查日常实践时,就会发现它们是紧密交织在一起的。

然后,一切都很符合逻辑。由于在科学理论上有大量的难题,一旦我们把注意力转移到实践上,所有这些经典的话题都会变得不稳定。因此,自大狂似乎在鼓动着科学论——其中一些可能来自我自己的文字处理器。如果这么多宝贵的价值观——从神学到社会行动者的定义,从本体论到心灵的概念——都被一个科学理论吸引,那么几个月的实证调查就足以提出严重的怀疑,这难道是我们的错吗?这并不意味着所有这些问题都不重要,也不意味着这些价值观不应该被捍卫;相反,这意味着它们必须被更坚固的钉子固定住,并与更高的目标联系在一起。

我很清楚,在这种寻找旧配置的替代方案的过程中,最有争议的是完全取消了主客体二分法。自现代性开始以来,哲学家们一直试图克服这种二分法。我的主张是,我们甚至不应该尝试。所有试图积极地、消极地或辩证地重新使用它的努力都失败了。这也难怪:它是被制造出来的,不可能被克服,只有这种不可能才为客体和主体提供了它们的切割边缘。通过询问、轶事、神话、传说、文本研究,以及更多的概念拼凑,我在本书中试图为这一鸿沟的顽固性提供一个更合理的解释:坐在主体前的客体和面对客体的主体是论战的实体,而不是世界上无辜的形而上学居民。

客体的存在是为了保护主体不陷入非人性的境地;主体的存在是为了保护客体不陷入非人性的境地。但实像的保护罩已经消失了,政治体已经变得无能为力了。人性已经无法挽回,因为它总是在那个不可逾越的鸿沟的另一边被发现。一旦进入这个巨大的、庄严的、美丽的建筑,没有人可以说一个关于客体的词,而不被立即用来阻止其他地方的一些主观性的痕迹:没有人可以说一个关于主观性权利的词,而不被用来贬低科学的力量或抵消自然的无灵魂性。随着现代性的展开,主观性和客观性变成了怨恨和报复的概念。在它们身上再也找不到一丝解放青春的痕迹。科学已经被如此彻底地政治化,以至于无论是政治的目标还是科学的目标都不复存在。甚至它们的共同命运也被抹去。科学大战只是这种对客观性的争论性使用中的最新一幕,恐怕也不是最后一幕。

我试图用另一对范畴——人类和非人类——来代替我没有触及的主客体二分法。我没有克服这个分界线,而是将配置保留在原地,并朝着不同的方向前进,在合适的时候偶尔在巨石下面挖掘:在下面,而不是在上面。我这样做不值得称赞,因为我只是在遵循实践,而不是理论。例如,我怎么可能在没有巨大扭曲的情况下,将巴斯德作为一个主体,去面对一个客体——乳酸发酵物(第4章)?如果我试图将其定位在现代主义的场景中,那么允许巴斯德构造事实的非常微妙的授权过程就会被压扁。我将不得不回答我们在第5章遇到的新的法夫纳和法左特提出的问题:“发酵是真实的还是构造的?”

如果我回答“两者都是”,那就更糟糕了,因为真相——非现代主义的真相——是事实既不是真实的,也不是构造的,而是完全摆脱了这种为了使身体政治不可能而发明的折中选择。为了通过这个困难的关口,他们需要从他们的实像那里得到一点帮助;但这些推动者都被批判的现代主义者的反传统姿态打断了。要摆脱旧有困境的束缚,并不是一件容易的事。如果读者发现这本书被粗暴地拼凑在一起,我恭敬地请他们记住数以百计的碎片,在这些碎片中我发现了授权、转译、表达和我试图恢复的其他概念,它们躺在地板上,被砸得粉碎,被解构得灰飞烟灭!此时让笨拙的策展人对它们进行糟糕的修复,使其又能完全正常工作,总比把它们留在那里破碎无用要好……

所以我们已经取得了一些进展。有一种现代主义的配置,而且至少有一种替代方案,这并不代表它的实现、它的破坏、它的否定或它的结束。这是唯一可以肯定地断言的事情。我不知道这可能是一种多么活泼和可持续的替代方案。但是,如果我们试图更换旧配置的每一个固定装置——图 1.1 中的框——我们可以注意到一些摆在面前的任务的具体要求。

最容易和最快速的替换将是认识论的整个人工制品。一个孤立的、单一的缸中之心灵看着一个与之完全隔绝的外部世界,尽管如此,它仍试图从那张旋转着穿过危险的深渊,将事物与话语分开的脆弱的文字网络中提取确定性,这种想法是如此不可信,以至于它不能再维持下去,尤其是因为心理学家们已经把认知重新分配得面目全非。外面没有世界,不是因为根本就没有世界,而是因为里面没有思想,没有语言的囚徒,除了逻辑的狭窄路径,没有任何东西可以依赖。对一个沉浸在语言中的孤独的头脑来说,对这个世界说真话可能是一项极其罕见和危险的任务,但对由身体、仪器、科学家和机构组成的血管丰富的社会来说,这却是一种非常普遍的做法。我们说真话是因为世界本身被表达出来,而不是相反。曾经有一段时间,“相对主义者”和“实在论者”之间可能会展开大战,前者声称语言只指自己,后者则声称语言偶尔会与真实的状态相对应,在我们的后代看来,这就像为圣物而战的想法一样奇怪。

第二,显然有一个空间,科学可以在其中展开而不被科学1(Science No. 1)绑架。科学学科生来是自由的,却到处都是枷锁。我看不出科学家、研究人员或工程师还有什么理由喜欢旧的配置。认识论从来就不是为了保护他们,它始终是一台战争机器——一台冷战机器,一台科学大战机器。在我看来,“社会化非人类已对人类集体产生影响”这一表述似乎是一个完全可以接受的解决方案,尽管显然是临时性的,但它为科学的实践提供了庇护,并尊重了它们茁壮成长所需的许多血管。在任何情况下,这肯定比被提交给这种双重束缚要好:“要绝对脱离联系”;“要绝对确定你对外面的世界所说的话”。我相信,这两条禁令本来可以使借机与“相对主义”作斗争成为常识,但几年之后,一旦流动指称像煤气、水和电一样被提供给每个家庭,这就会显得很奇怪。

第三,更重要的是,因为它关系到更多的人,政治的适切条件也可能开始显现,现在它们不需要不断地因非人道的自然法则的持续注入,而被打断、走捷径、平息和阻挠了。更确切地说,自然现在呈现着它一直以来的样子,即有史以来最全面的政治进程,将必须逃避“下面”社会的无常的一切聚集到一个超级大国中。一种文化所面临的客观自然是与人类和非人类的表达完全不同的东西。如果非人类要被集合成一个集体,它将是同一个集体,在同一种建制内,就像科学使非人类分享其命运的人类一样。取代这两极的力量来源——自然和社会——我们将只有一个明确的、可识别的政治来源,对于人类和非人类、对于社会化进入集体的新实体,都是如此。

“集体”这个词本身终于找到了它的意义:它是将我们所有人集合在伊莎贝尔·斯唐热(Isabelle Stengers)所设想的宇宙政治中的那个东西。不同于两种力量,一种是隐蔽的、无可争议的(自然),另一种是可争议的、被鄙视的(政治),我们将在同一个集体中拥有两种不同的任务。第一个任务将是回答这个问题:有多少人类和非人类要被考虑在内?第二个任务将是回答所有问题中最困难的问题:你们是否准备好了,要以什么样的牺牲为代价,共同过上美好的生活?这么多世纪以来,这么多聪明的人提出了这个最高的政治和道德问题,只为人类,而不考虑构成他们的非人类,我毫不怀疑,这很快就会像开国元勋们剥夺奴隶和妇女的投票权一样显得奢侈。

第四个也是更难的规范,它与主宰权有关。我们已经交换了很多次主人;我们已经从创造之神转向无神的自然,从那里转向工具制造者,然后转向使我们行动的结构,使我们说话的话语领域,以及一切都被溶解在其中的匿名力量领域——但我们还没有尝试过完全没有主人。无神论,如果我们指的是对主宰权的普遍怀疑,那么它仍是未来的事;无政府主义也是如此,因为它的美丽口号“既非神也非主宰”是虚伪的,它一直有一个主宰,即人!

为什么总是用一个指挥官代替另一个指挥官?为什么不一劳永逸地承认我们在这本书中反复学到的东西呢?行动略微被它所作用的东西超越;它通过转译而漂移;实验是一个提供略多于输入的事件;一连串的转义与从因到果的毫不费力的通道不是一回事;除非通过微妙的和多重的形变,信息的转移否则永远不会发生。在技术领域,没有人在指挥,不是因为技术在指挥,而是因为真的没有人;也没有任何东西在指挥,甚至连一个匿名的力量场也没有?指挥或主宰,既不是人类或非人类的属性,甚至也不是上帝的属性。它被认为是客体和主体的属性,只是它从来没有起过作用:行动总是溢出自身,随之而来的总是虬曲的纠缠。对神学的禁止,在现代主义困境的上演中如此重要,不会因为回归创造之神而解除;相反,会因为认识到根本没有主人而解除。宗教也被现代主义者攫取为他们的政治战争机器的石油,神学通过同意在现代主义配置中发挥作用而贬低了自己,甚至背叛了自己,以至于到了谈论“外面”的自然、“里面”的灵魂和“下面”的社会的地步,我希望这将成为下一代困惑的来源。

当然,随着时间之箭的前行,未来的配置可以比现代主义的做得更好。在现代性的房子里,历史从来就没有安逸过。要么,正如我们在第5章所看到的,它不得不局限于人类,外面的自然界完全逃脱了它;要么,正如我们在第6章所看到的,它不得不出现在极不可能的进步的幌子下,进步本身被设想为一种分离(detachment)的增加,使自然的客观性、技术的效率和市场的利润率从更纠结的过去中解放出来。分离!现在有谁会相信科学、技术和市场会带领我们走向比过去更少的纠缠和干扰?不,进步的括号现在即将结束——但是,与困扰后现代感性的怀疑相反,没有必要绝望,甚至没有必要放弃时间之箭。

有一个未来,而且它确实与过去不同。但是,过去是几百和几千的问题,现在则是几百万和几十亿的问题——当然是几十亿的人,但也有几十亿的动物、星星、朊病毒、奶牛、机器人、芯片和字节。在现代主义中保持时间前进并在后现代主义中使其悬空的唯一特征是对客体、主体和政治的定义,它们现在已经被重新分配了。曾经有十年时间,人们可以相信历史已经结束,仅仅是因为一种民族中心主义——或者更好的是,认识中心主义——的进步概念已经画上了一个句号,这将是(实际上,已经是)最伟大的,让我们期待一种从不缺乏傲慢的外来现代性崇拜的最后爆发吧。

不幸的是,正如我们在20世纪所痛苦地了解到的,战争具有毁灭性的影响,因为它们迫使每个阵营屈服于对手的水平。战争从来就不是一个可以思考微妙想法的场合,而是一直为走捷径、抓住手头的任何权宜之计、践踏所有讨论和论证的价值提供许可的场合。科学大战也不例外。就在需要长期深思熟虑的和平来重新组合破碎的实像、重塑人类和非人类团结的政治时,右派和左派都发出了号召,“真理小队”从一个校园被派往另一个校园,以熏蒸科学论的马蜂窝。我并不反对一场精彩的战斗,但我希望能够选择我的地形、我的目击者和我的武器——最重要的是,我希望能够自己决定我的战争目标是什么。这就是我在这本书中试图实现的目标。

如果我没有逐条回答科学斗士的论点——或者甚至没有引用他们的名字,那是因为科学斗士经常把时间浪费在攻击与我同名同姓的人身上,据说他们为我25 年来所争论的所有荒谬之处辩护。科学是社会建构的;一切都是话语;外面没有实在;一切都会发生;科学没有概念性的内容;一个人越无知越好;反正一切都是政治性的;主观性应该与客观性混合在一起;只要有足够的高位“盟友”,最强壮、最有男子气概、最毛发旺盛的科学家总是会赢;以及诸如此类的其他废话。我没有必要来拯救那个谐音词!让死人埋葬死人,或者像我的导师罗歇·吉耶曼(Roger Guillemin)过去常常轻描淡写的那样,“科学不是一个自动清洁的烤箱,所以你对它内壁上沉积的人工制品也无能为力”。

与其这样推诿,我决定将科学大战表现为一个值得尊敬的智识问题,而不是校园记者在可怜的资金纠纷上推波助澜。的确,根据我自己的制图学,与进步、价值和知识有关的一切都在这里受到威胁。用伊莎贝尔·斯唐热(1998)的话说,如果我们真的要推翻科学对外面世界的认识,每个人都会承认“这意味着战争”,一场世界大战,甚至——至少——是一场形而上学的战争。只有在明确存在两个对立的配置时,这场战争才值得一打。至少在我眼里,现代主义现在显然已经落后于我们(尽管几十年来它是我们最珍视的光源,在它落入侏儒的照料之前由巨人捍卫着),而它的另一个配置仍在酝酿之中。如果有人想发动这场战争,他们现在会知道我站在什么立场上,我准备捍卫什么价值,以及我期望挥舞什么样的简易武器。

但我非常肯定,当我们在前线相遇时,就像我的朋友问我引发本书的问题(“你相信实在吗?”)时一样,我们都将没有武器,身着便装,因为发明集体的任务是如此艰巨,以至于它使所有的战争——当然包括科学大战在内——都变得微不足道。在这个即将幸运地结束的世纪,我们似乎已经穷尽了从笨拙的潘多拉打开的盒子中涌现而来的罪恶。尽管是她无节制的好奇心使这位人造少女打开了盒子,但我们没有理由不对里面留下的东西感到好奇。为了找回寄存在盒子里、位于底部的希望,我们需要一个新的、相当复杂的构思。我已经试过了。也许我们的下一次尝试会取得成功吧。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享