人物|Hi艺术|梁硕:我挺有意思的

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

转自公众号:Hi艺术

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MzQ0NDQzMQ==&mid=2654269529&idx=1&sn=1a1b2696be5fb5bee08be9b24fe6f3d8

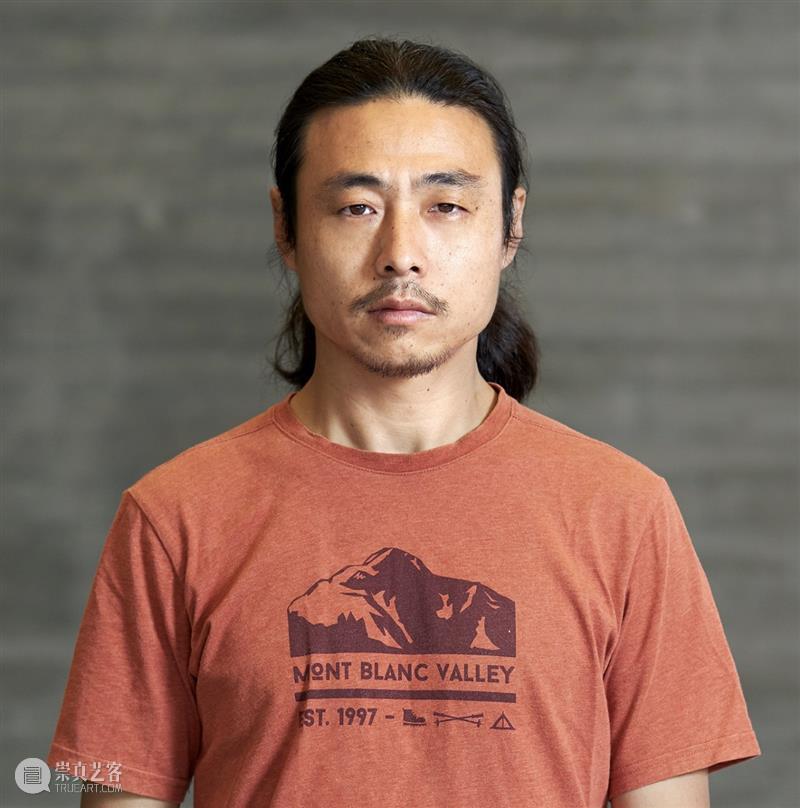

梁硕要求使用这张“证件照式”的肖像照,??????

多年没有动笔评论的冷林,也忍不住给他欣赏的艺术家写了一段:

“梁硕的艺术是享受的和快乐的,并且是沾沾自喜的。他游山、睡庙,对周遭景色的变化保持着开放的、积极的态度。梁硕生活在城市的边上,对城乡的挤压和变化有着深切的体会。在他身上,我们看到两种不同层次的文化对话、对抗和交融。有民间的机智、顽固、简单;也有经过教育后的胸怀、历史感和包容性。他似乎想在文化进行中打开一扇向后的窗户,让我们清楚地看见凝结在山石上的垃圾土块。梁硕的艺术就是在不断地和不停地清理这些垃圾土块。”

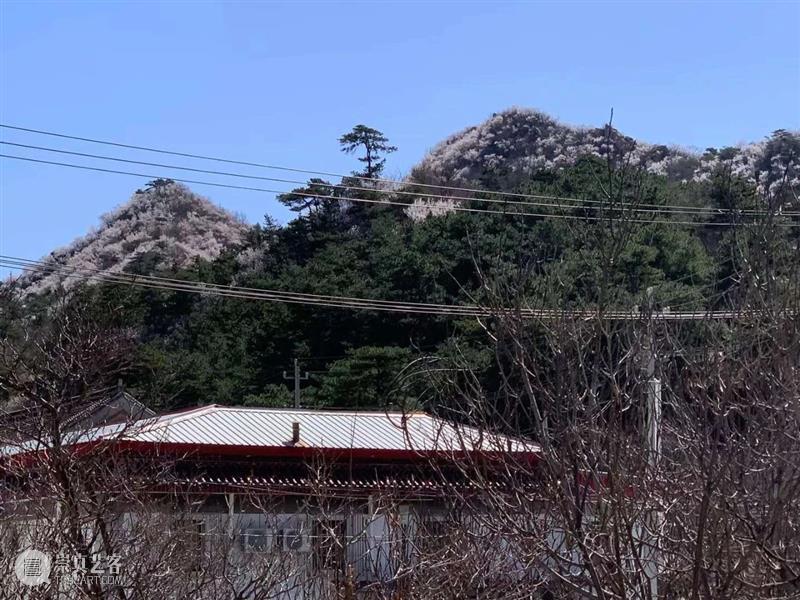

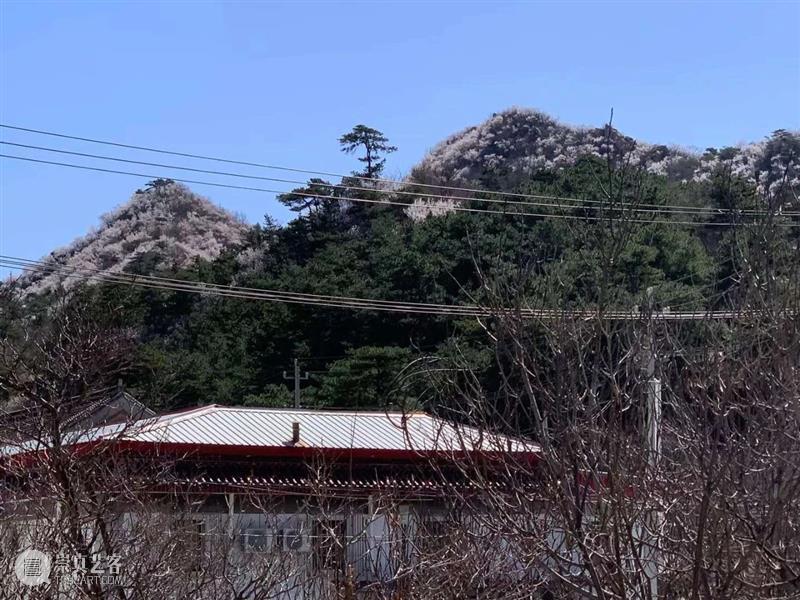

梁硕带学生下乡途中偶遇的“山水”梁硕住在距离北京市区60多公里之外的山里,既是工作室也是家,一个叫“花果山村”的地方是必经之路。出门一小时起步。这是他为了和现代文明保持一点距离,付出的代价之一。

梁硕带学生下乡途中偶遇的“山水”梁硕住在距离北京市区60多公里之外的山里,既是工作室也是家,一个叫“花果山村”的地方是必经之路。出门一小时起步。这是他为了和现代文明保持一点距离,付出的代价之一。

梁硕住处所在的村子除了风景好,没什么特色。但在北方,这就是最大的特色。用他的话形容就是:“像仙境一样,但它又是特别普通的村子,很现实”。

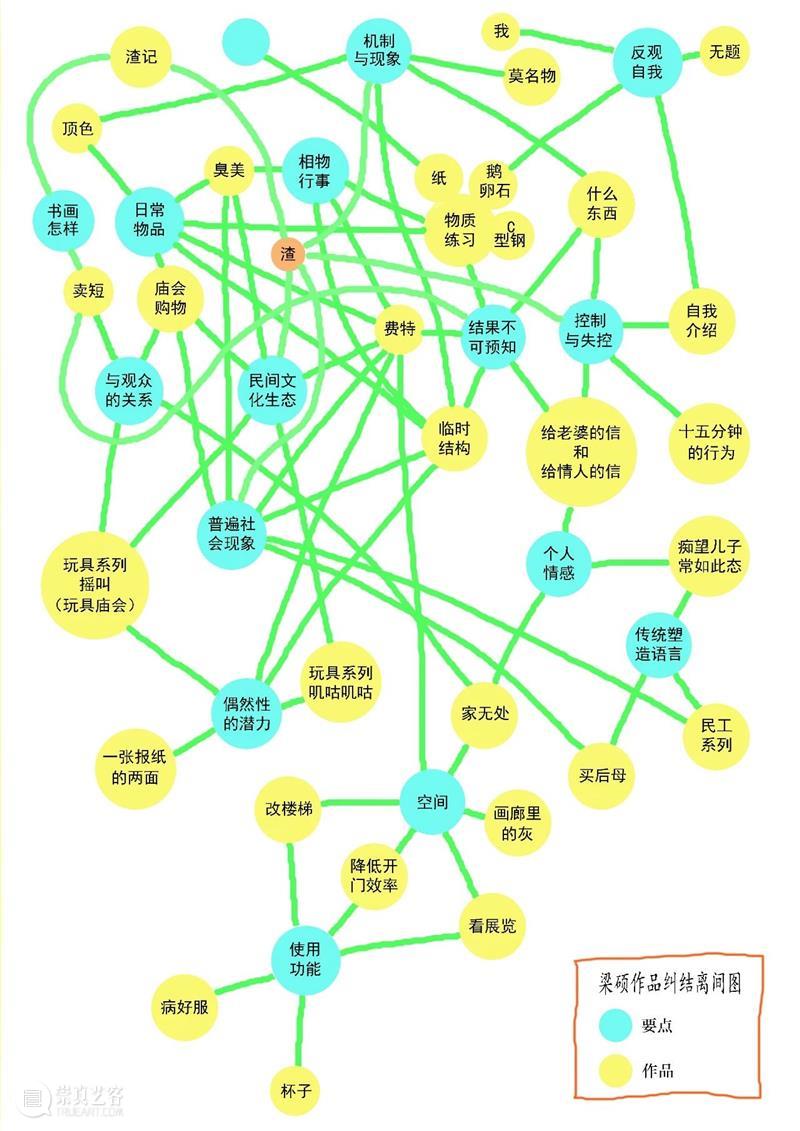

梁硕就住在他笔下的山水里。他把自己放在边缘的位置,也喜欢做些看上去不太着边的事,比如“庙会购物”“卖短”“睡野庙”,但心里又很有一套自己的原则。《玩具系列-叽咕叽咕》 尺寸可变 瓷、牛皮、塑料哨 梁硕1976年出生在天津蓟县的山里,他清楚地记得小时候第一次去爬山,迷了路,害怕死在那儿,于是硬着头皮爬了上去……身体与自然的关系就在原初的记忆里启动,并扎下了根。2006年,梁硕写了一篇题为《山我水我》的文章,其中有一段:“也许,注定一生都在爬山,山峰时隐时现,位置摇摆不定,变幻莫测,有太多的冤枉路要走,有太多的不可预料,要学会太多的技巧,改变太多次的方向,太多次绝望的迷失,太多次无奈的否定。也许那山并不存在”。那时,他身处异国他乡——荷兰,第一次强烈意识到自己成长的那片远在几千里之外的热土。他迫切需要给出一个自己存在的说法,到底如何度过这一生?翻山越岭,是梁硕为自己的人生预设给出的模型。而他的艺术脉络,则在《梁硕作品纠结离间图》里一目了然。现在回看,2000年的成名作《城市农民》像是一个高光插曲,也是梁硕创作的一个急剧转折点。雕塑、装置、水墨画、书法、木板或纸本丙烯、写作等不同媒介与梁硕关心的问题交错编织,形成了自洽的闭环,“就像一部没有经过特意编程的机器”。这部机器仍在持续运转。2013年绘制的那张《梁硕作品纠结离间图》也还在向外蔓延……最近几年,因为“睡野庙”的标签,梁硕频繁被大众媒体关注。但这个爱好他其实已经持续了十多年。2007年,梁硕和几位伙伴组成“掉队”。爬山、睡庙是他们的常规活动,不执着于目的,却总能有些意外收获。比如发现一处洞窟,一间野庙,遇到一些特别的人。“掉队”集体行动了无数次。没有时髦的露营装备,只有最简单的帐篷。后来,“掉队”的固定成员逐渐掉队,梁硕自己继续爬山、睡庙……他将“游山访古探野庙”统称为“玩”,与做艺术无关。但玩,又在无意中滋养了梁硕的艺术。在无数次深入山川的肌理,并且不止一次地反复盘磨过同一个地方后,它们在梁硕心里留下了一道道心印。

画和文字,是梁硕心印的出口。

提及他曾到过的某个地方,梁硕立刻能把一整套空间关系和细节描述出来,就像心里存着一部部只有全因素、不带情节的影片。这些东西淤积在他心里久了,需要往外挤一挤。

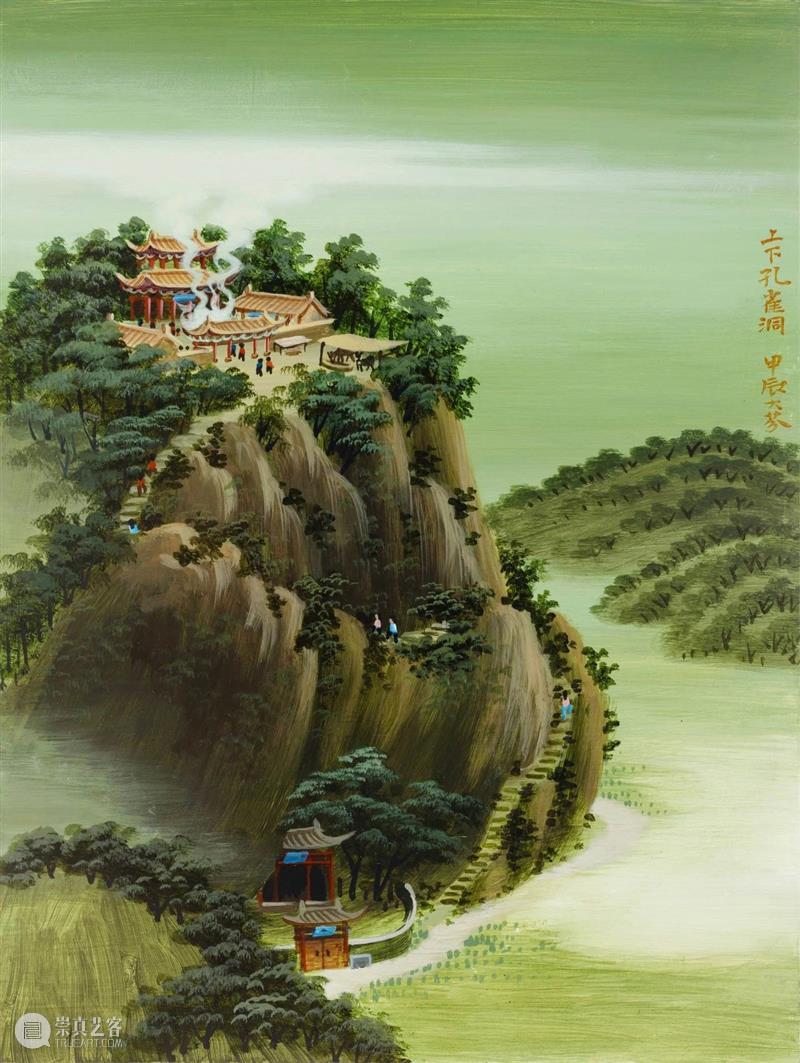

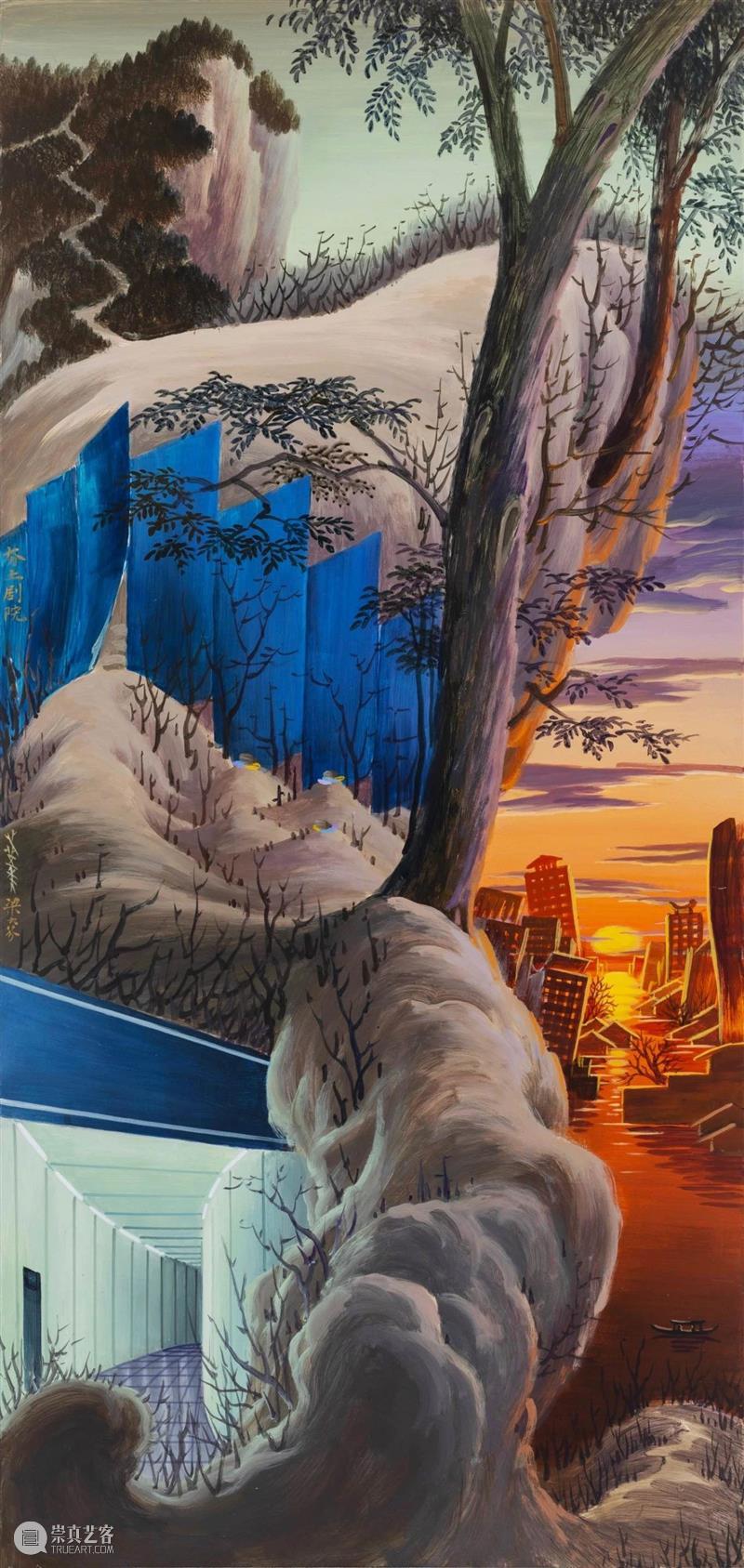

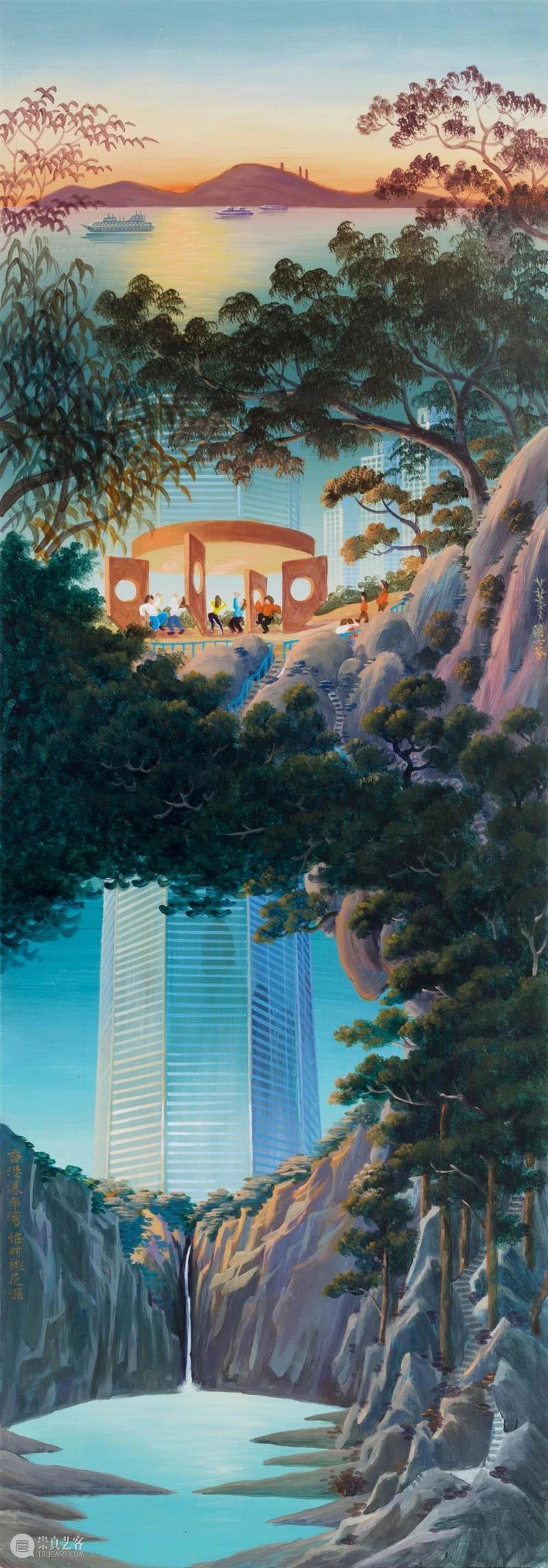

于是,就有了最近的个展“梁大芬”。梁硕以梁大芬之名,名正言顺地画了一批商品画式的山水画。“梁大芬”也是继“NOT” “脑凉” “梁右页”等外号之后,梁硕近期的微信名。

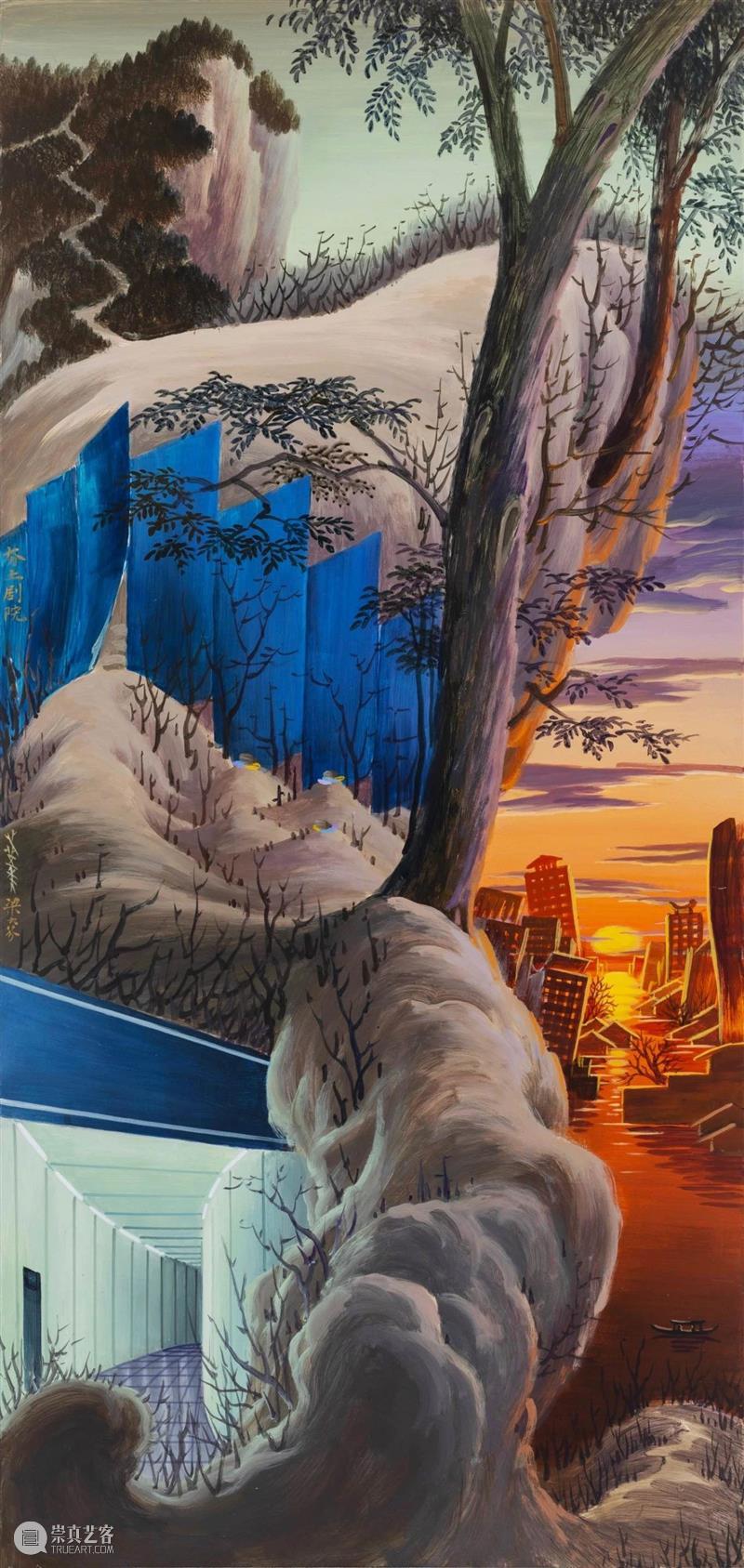

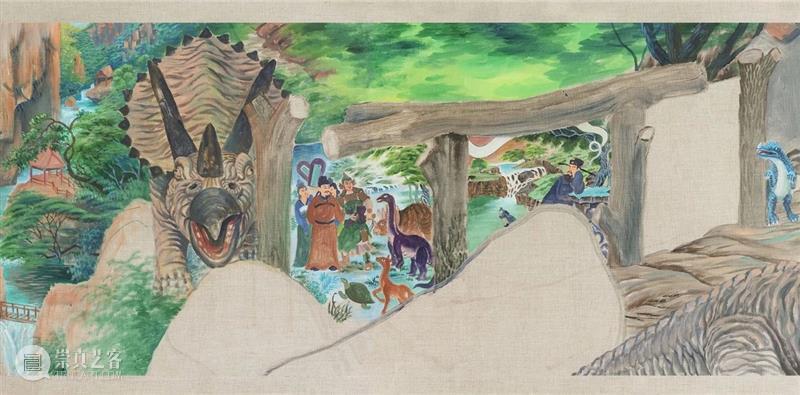

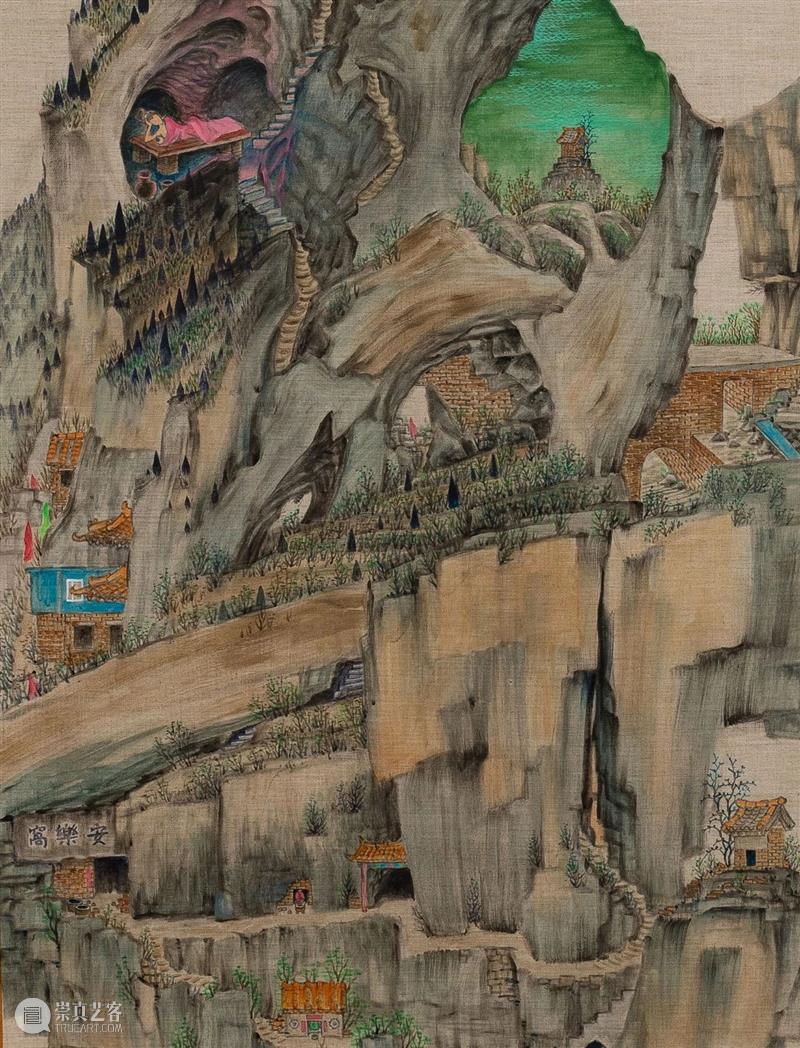

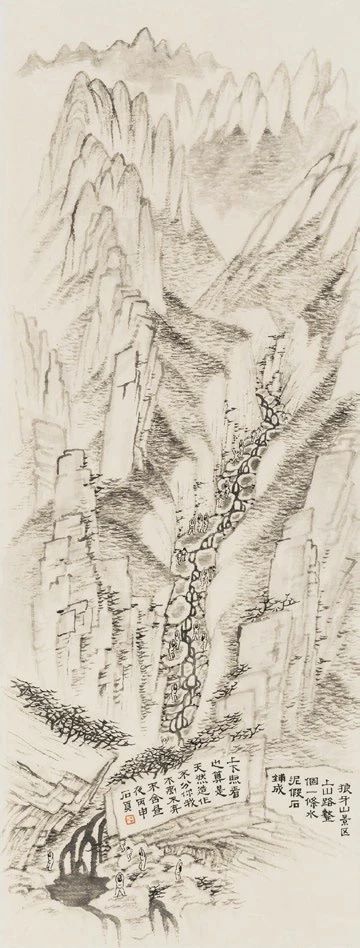

梁硕个展“梁大芬”展览现场,北京公社,2024???梁硕一丝不苟地刻画了每一处细节,激活了我们随处可见的日常:蓝色的彩钢板屋顶、砼木石、土堆上的防尘网、高压电线杆、现代仿古亭台、山间寺庙、摩天大楼……那些场景乍看似曾相识,细品又觉得哪处不合理。在合理与不合理,现实和虚构,俗和雅之间,梁硕牢牢拿捏住了分寸感。绵延多年的渣意似乎收敛了,内化成了一股子仙气。画的尺幅都不大,需要观众凑近了看,去怀抱它们,像沿着涓涓流淌的小溪,细细地去搜寻一些东西。梁硕说,小画是一种品质。大画则需要更充分的理由。“‘景区’就得大,它是一个中国大现场,永远大于你的一种存在。”2019年个展“景区”里,就展出了一张长达60米的《大绵山卷》。我开玩笑说,它可以是当代的《千里江山图》了。

梁硕个展“景区”展览现场,北京公社,2019

梁硕将这个展览看作是他那几年

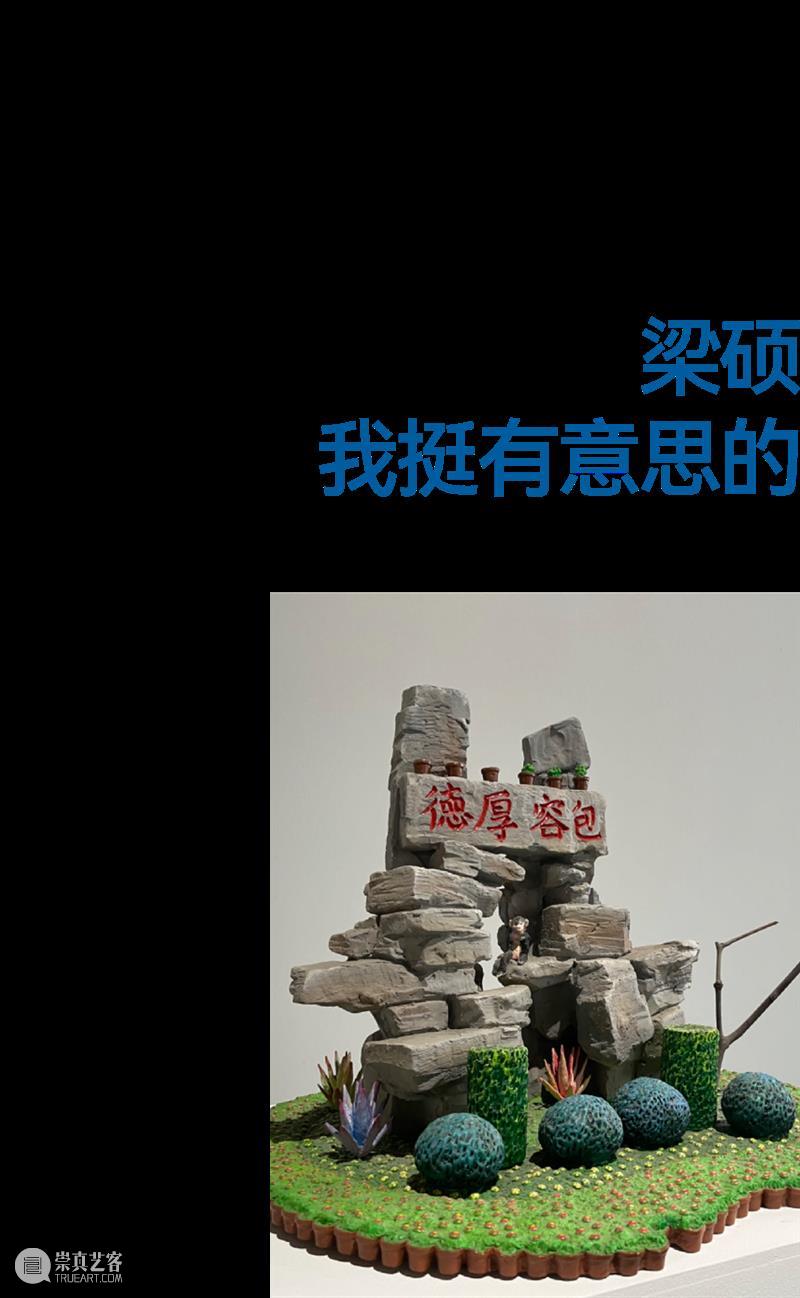

其实,无论大画小画,还是过去的现成品装置“费特”,以及之后的一系列在地空间装置“女娲创业园”(2014)“托普欧乐居”(2015)“无隐禅院”(2016)、“空无意外出入山”(2017)、“来虩虩”(2017),那些用廉价材料搭建、透出浑不吝渣意的作品,内里却由一套严谨的结构支撑,稳固,不易坍塌。

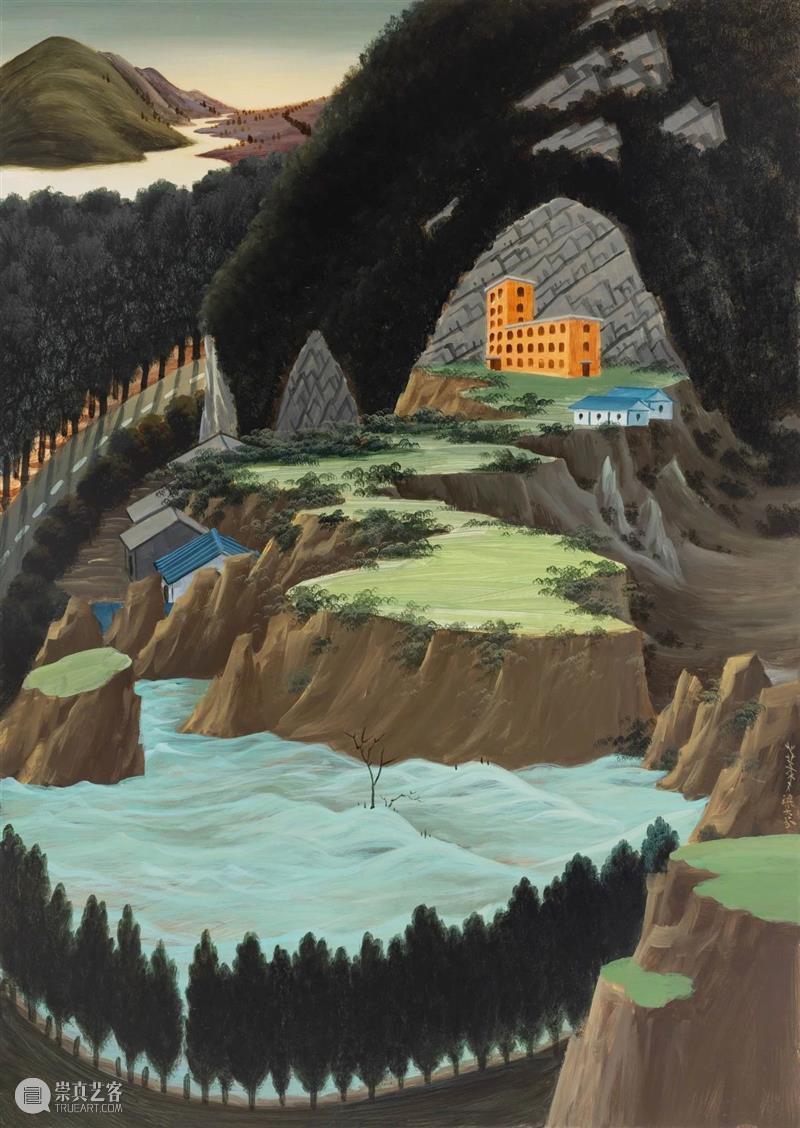

如果不是雕塑专业出身,梁硕的画面未必会有如此强烈的空间感。仰视、俯视、平视、远观、近取都低调地藏在“梁大芬”的小画里,构图琢磨了好久才营造出咫尺千里的开阔气象。2009年的一次偶然翻阅,激起了梁硕对传统水墨画的极大兴趣。他开始疯狂地看各种国画展,读画论,写书法。这是梁硕多年积累的功力之一。《买后母蓝 24》 79×56cm 木板丙烯 2024摆在他面前的问题是,山水踏过之后,如何将在场感受画出来,画出心里想要的氛围。他不依赖图像,也不是把照片直接搬到画面上,图像的来源都是自己的真实游历。需要他重新编码,用想象力去填补空白。梁硕信奉山水的原教旨主义:“身体必须要在场。所有的体验都源自身体的真实感受,官能才能打开。天人合一是基本要求,不是最高境界”。这也是梁硕不同于其他画家的地方。山水一定要存活于土壤之中,而不是用观念图像或技术去替代。梁硕笔下的山水,是身处其中的一种当下的山水,“是被人的身体和心境盘磨过的自然。” 《天生桥》49×36cm 木板丙烯 2024最原始最纯粹的山水肯定是回不去了。重返自然寄情山水是虚情假意,心灵也安不了家。“我不可能假装成自己是古人,然后去体验什么山水。”在被现代文明挤压的空间里,梁硕尽力往回返,他想将一些被遗忘的东西重新拾起来。有意识地去维持一点原始能力,尽量用自己的身体去完成一些事情。他把炉火纯青的雕塑手艺用在了佛像塑造上,用老木料亲自做画框……他想留住作为人最珍贵的部分。尽量留点土,或许会长出一些意想不到的东西。

《天生桥》49×36cm 木板丙烯 2024最原始最纯粹的山水肯定是回不去了。重返自然寄情山水是虚情假意,心灵也安不了家。“我不可能假装成自己是古人,然后去体验什么山水。”在被现代文明挤压的空间里,梁硕尽力往回返,他想将一些被遗忘的东西重新拾起来。有意识地去维持一点原始能力,尽量用自己的身体去完成一些事情。他把炉火纯青的雕塑手艺用在了佛像塑造上,用老木料亲自做画框……他想留住作为人最珍贵的部分。尽量留点土,或许会长出一些意想不到的东西。

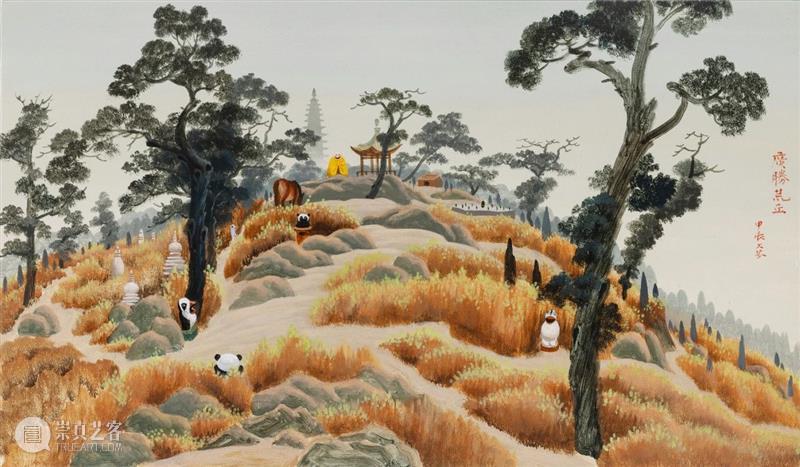

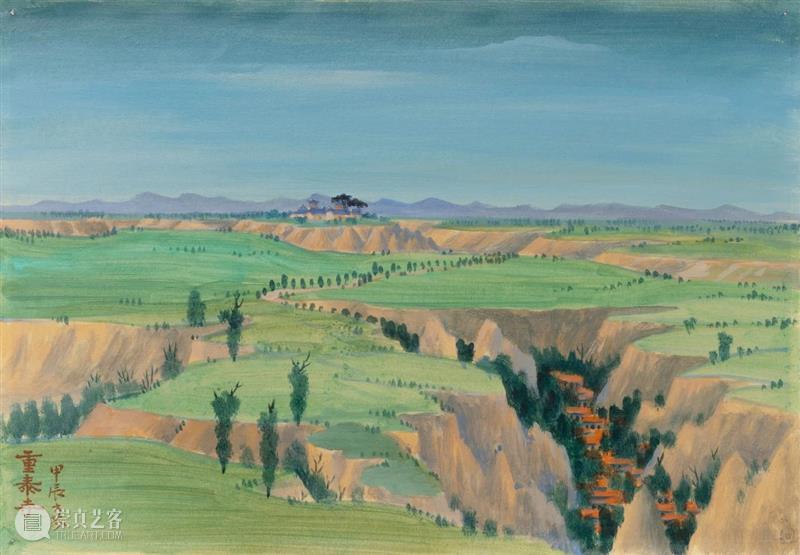

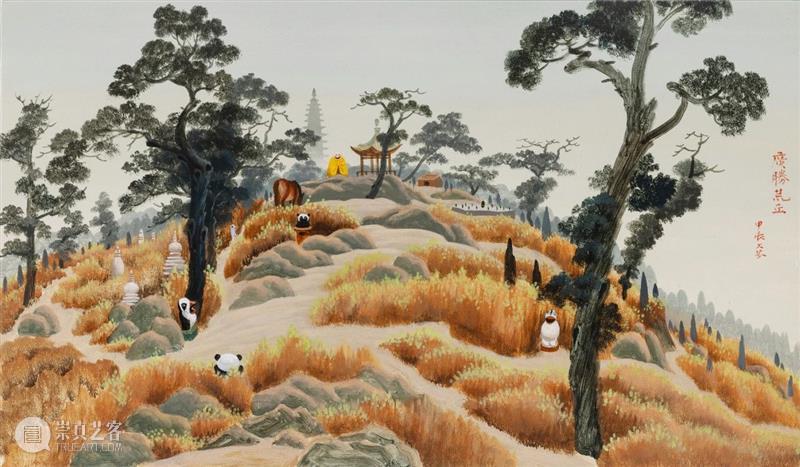

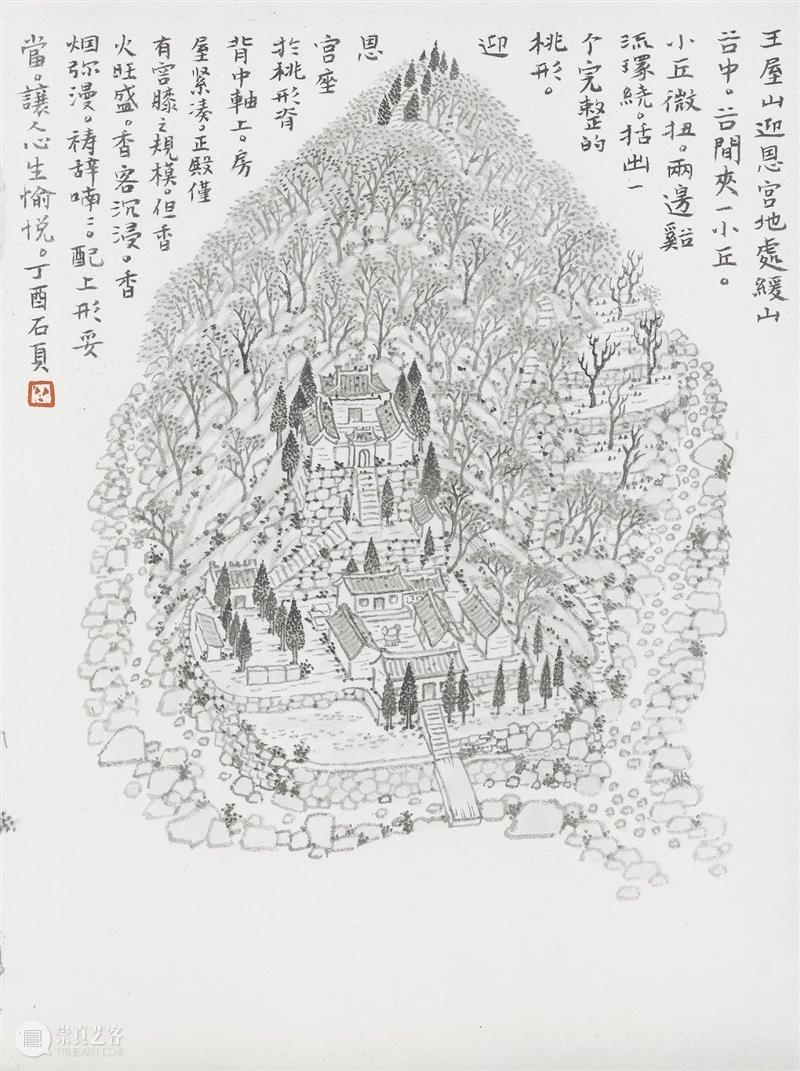

Hi艺术(以下简写为Hi):近几年为什么开始密集地画画了?梁硕(以下简写为梁):我从别人的画里老受到鼓励,我觉得画得这么差也行?梁:我在画的过程里充满了问题。每天大部分时候面临的都是失败,只有一点点成功。画完之后觉得所有的画都很讨厌。但过一段之后,又觉得还是有那么一两张我有点喜欢。但什么时候画到快感占大部分的时候就差不多可以告别了。 《广胜荒丘》35×60cm 木板丙烯 2024梁:尽量小,这次的作品更多是回忆式的、向内的,不适合大画。画大画很可疑。梁:大画看着气派。对那些东西我都比较谨慎。我觉得小画是一种品质,它多了层让人去搜寻的维度。大画如果做到这点,就极其古典了。我当然也希望大画能做到这个维度。但目前要解决的不是大小的问题,是画本身的问题。梁:我看自己的东西百般挑剔,结果肯定没有满意的。现在我就嫌我的画太抠搜了,特别的紧张,特别放不开,特别的胆小,这些东西都是我看不上的。《白云古洞桃山水》 30.5×673cm 纸本水墨 2018《河南形胜心肌图册》 40×33cm (24 pages) 纸本设色 2017

《广胜荒丘》35×60cm 木板丙烯 2024梁:尽量小,这次的作品更多是回忆式的、向内的,不适合大画。画大画很可疑。梁:大画看着气派。对那些东西我都比较谨慎。我觉得小画是一种品质,它多了层让人去搜寻的维度。大画如果做到这点,就极其古典了。我当然也希望大画能做到这个维度。但目前要解决的不是大小的问题,是画本身的问题。梁:我看自己的东西百般挑剔,结果肯定没有满意的。现在我就嫌我的画太抠搜了,特别的紧张,特别放不开,特别的胆小,这些东西都是我看不上的。《白云古洞桃山水》 30.5×673cm 纸本水墨 2018《河南形胜心肌图册》 40×33cm (24 pages) 纸本设色 2017

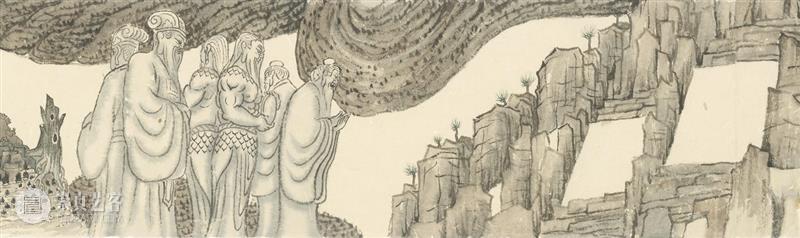

《乾坤湾卷》(局部) 813.5×30.5cm 纸本设色 2018《渣记五十七》 80×30cm 纸本水墨 2016 Hi:写作和画的关系是什么?这次展出的大部分作品几乎都有一篇对应的文章。

梁:写作也是来自游历的现场。文字比画要更直接,也更容易表达。我写着写着就把自己写进去了,写进去之后发现还有些东西没表达出来,就得借画面再给它收一收。表达充分了,我才能爽快。Hi:2019年的个展“景区”展出了许多水墨作品,你怎么理解当代水墨?还会继续吗?梁:当代水墨不一定就是水墨这个材料本身,它背后应该有更通着的一层东西。我不用再琢磨水墨这个材料,我只需要琢磨它在我身上如何发生关系。《临时桃花源》 110×36cm 木板丙烯 2024梁:意识到自己有天分和意识到可以是一个艺术家,几乎是同步,都是在我毕业之后。毕业作品《城市农民》备受肯定,被很多人夸。Hi:这件作品让你收获了许多名和利,应该说你也是学院派的受益者。梁:是的。我靠学院的手艺养活了自己好多年,到现在也是。《城市农民》 真人大小 青铜、玻璃钢 1999-2000Hi:但你却说非常反感学院,为什么?甚至几乎放弃雕塑了?梁:《城市农民》之后,我又做了一个三米多高的民工,一个礼拜就做完了,炉火纯青,我觉得特别油,就再也不想继续做了。反骨一下就顶了出来。当时不想做雕塑,可能也不是真的说跟雕塑有仇。只是突然觉得在学院里学的雕塑这套手艺、技术跟现实都没有关系,即便我做的是“民工”。梁:对,现在我也会偶尔回到舒适区沉浸一下,其实挺享受的。但享受的同时会有犯罪的感觉。《费特八号》 303×103×303cm 现成品装置 2013《费特十八号》 249×94×130cm 现成品装置 2018梁:我不想搞雕塑了。当代艺术对我来说,才是有感觉的东西。一个人活在真实的世界里边可以自由地去表达自己的感受,它才是对的。摄影、行为、录像,想做啥做啥,表达的特别痛快。我给自己设定的是怎么干都行,反正就是要胡来,要没有边界。Hi:所以在你的概念里,雕塑跟当代艺术是互不兼容的?梁:当时是这样想的。现在肯定不这么看了。各种媒介尝试过一遍之后,我会比较谨慎地去选择媒介,会考虑哪种更适合表达。我是雕塑本行出身,眼光跟别人不太一样,一看雕塑要求就高了起来。如果达不到这样的一种高度,宁可不做,不原谅自己。这种心理作祟导致我搞雕塑搞得很少。反而别的媒介更容易原谅自己。“无隐禅院”是清代沈复《浮生六记》里记载的一个破败的寺院,梁:考大学时嫌画画调色麻烦,选择了雕塑。我畏惧色彩,我怕画画,但是从表达来说我需要画画。梁:上学的时候我是一个听话的好学生,没有任何别的想法,就是所谓的“正太”。真正开窍是上大学下乡去麦积山。回来后,就用塑造佛像的手法试在了“头像”的塑造上。梁:雕塑是你包着它,装置是它包着你,而且装置不可更改地方。Hi:无论是雕塑装置还是绘画,你都强调感知的传达。梁:你天天坐着高铁,天天用着手机,然后你去画黄公望的山水,你不觉得假吗?身体体验加进来之后,会产生一个所谓的内部生态。我觉得这才是作品需要输出的部分。图像的、观念的或者所谓的思想,都不是最重要的,知识永远都是等而次之。Hi:你反感学院那套,但同时又在中央美院教书。你是怎么教学生的?梁:我不教他们我“反感”的那套东西。不管是什么课,我全变成下乡,带他们去爬山。我会给学生们谨慎地提作业要求。比如说今天去的地方,你还能记得住的是怎样的一种空间关系?你画出来也可以,用语言表达也行,用什么表达都可以。但不要去对着照片去画风景,你要画的是你身体记忆的空间关系。我偶尔也会带学生临摹传统泥塑,按照古代的技法、材料、工序。从炼泥到骨架,到做雕塑刀,到最后打包装,一切都是自己亲手做,它是一整套的生存技能。

梁硕带学生下乡(图片提供:梁硕)

Hi:你对现代文明社会的态度是什么?对这个世界失望吗?梁:我不失望。我也不想简单地批判自己都没有摆脱的东西。因为我就身在其中,也在享受它带来的好处。我尽量去保持距离就可以了。Hi:你对生活的态度是保持距离,待在边缘,但如果有一天你的作品被很多人追捧呢?梁:不会的。大的潮流趋势是另一个方向,而我是在“返祖”。会有人喜欢,但肯定是少数。大家对它所产生的形式,看起来有一点点新鲜感,仅此而已。

了解更多北京公社展览及艺术家信息,请访问:

官方网站:www.beijingcommune.com

Instagram: beijingcommune

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

梁硕带学生下乡途中偶遇的“山水”

梁硕带学生下乡途中偶遇的“山水”

《天生桥》49×36cm 木板丙烯 2024

《天生桥》49×36cm 木板丙烯 2024

《广胜荒丘》35×60cm 木板丙烯 2024

《广胜荒丘》35×60cm 木板丙烯 2024

分享

分享