收录于话题

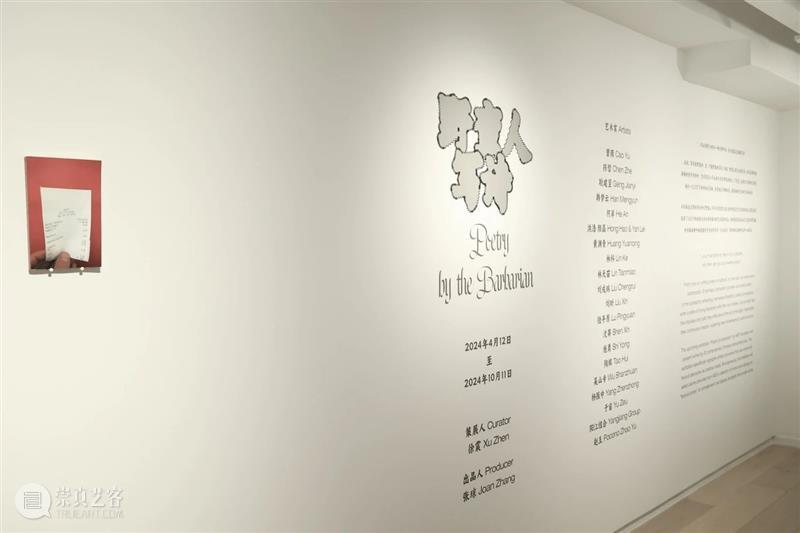

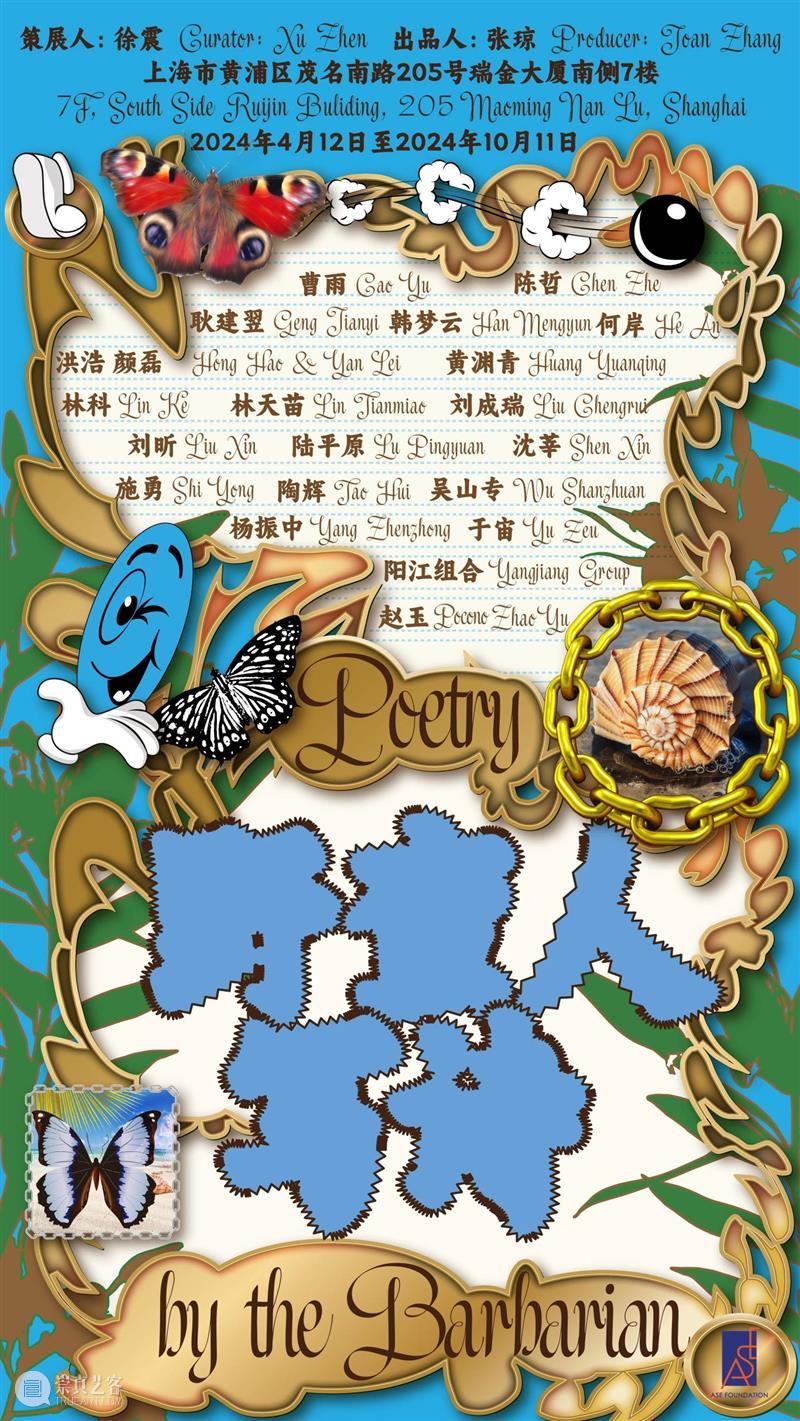

在现实中,“文本”(text)的出现需要借助某种特殊的载体,例如书籍承载文字,生理发声结构(口喉唇齿舌)承载言语,录音设备承载声音,等等,不同的载体与其承载的文本之间形成了复杂的依存关系。在本期关于“野蛮人写诗”展览作品的解读中,我们选择了三位/组(分别是艺术家耿建翌、杨振中与阳江组合)针对不同文本载体进行创作的艺术家的作品进行介绍,讨论不同文本载体作为创作媒介时如何形成当代性转换的问题。

耿建翌:重要的是“浸入”

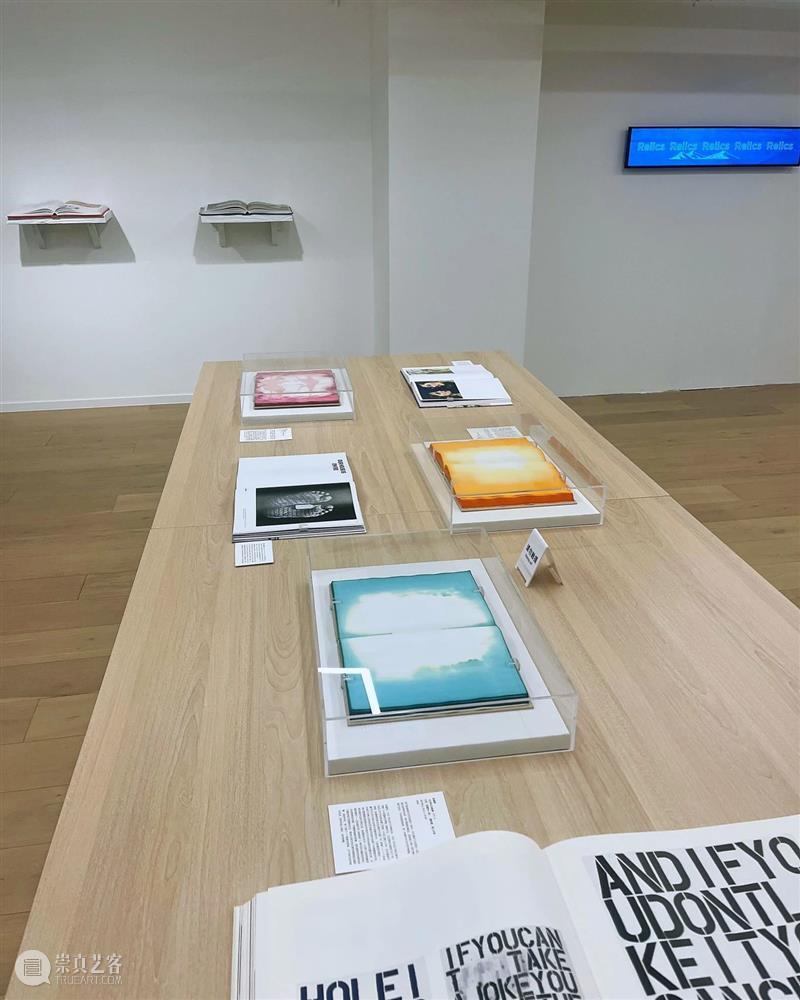

在艺术家耿建翌的“之所以为经典”系列(2000)中,艺术家将书籍浸入到颜料之中,墨色以不同方式向书页中心渗透,呈现出在看似稳定的互相渗入过程中随机形成的驳杂图案。作品透过多样的色彩,探讨了所谓“经典”的生成逻辑。这些图案形成了不同主体的阅读投射,“是一本著作未尽的写作继续”,艺术家曾说,“关于‘经典’这件事情,你的周围世界是一部大的经典,但是有些页码你是翻不到的………这本大著作太大了,我们能够识别、能够读懂的真是你的能力所能看懂的那部分”。

耿建翌,从上至下分别为《之所以为经典(73)》《之所以为经典(77)》《之所以为经典(90)》,2000年,72页(双面为一页)、硬封面,纸上水彩,26.7(H) × 19.4 × 1.8厘米。图片由香格纳画廊惠允

2000年前后的中国当代艺术正值其激烈演进之时,如何看待中国文化与周遭世界的关系,如何重新定位中国知识阶层(艺术家是其中一种形态)在全球化进程中的位置,通过这件作品中以隐喻的方式出现的各种知识、意识、记忆、情感形成的复杂文化经验形成讨论。“之所以为经典”是耿建翌长期项目“书”系列(1995-2006)中的一件代表作品,其“浸入”的方式不禁让人想到由耿建翌、张培力等人发起的“池社”小组对于“浸入”的讨论。在“池社宣言”(1986)中,艺术家们写道:“重要的是‘浸入’/有谁见过理性的冲动?浸入的瞬间令人陶醉/复苏的瞬间大彻大悟。”“池社”成员厌弃“温情”、“矫饰”,试图创立一种有独特价值感、尊严感、符合人本精神的艺术,这与“野蛮人写诗”在本次展览中提出的以“野蛮的”、直觉的方式持续对当代艺术生态进行搅动的动机之间,形成了一种互文关系。

耿建翌《之所以为经典》系列,ASE·空间展览现场图,2024年

杨振中:“图”与“词”的幻相

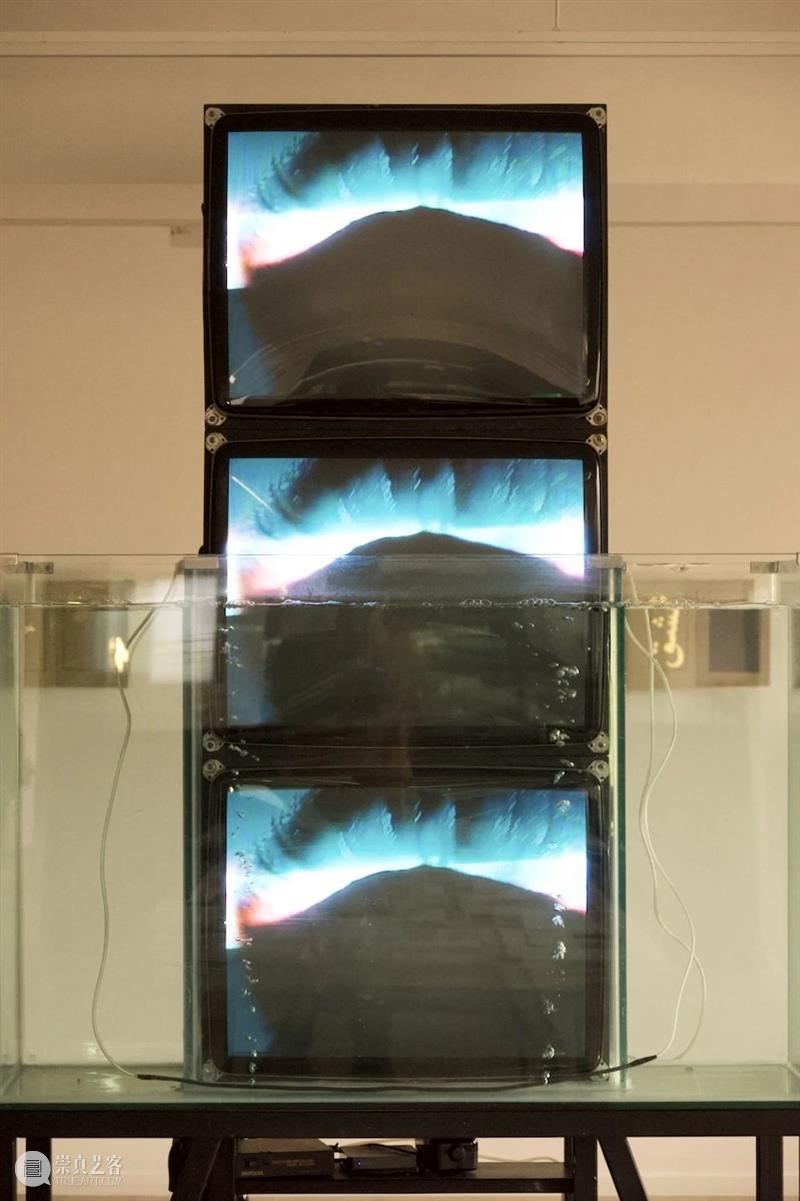

耿建翌的学生,艺术家杨振中的作品《鱼缸》(1996)刚好也是一种“浸入”:三台监视器垂直堆成一竖排,最下方一台没入有两个小水泵的鱼缸。每个监视器上显示的都是一个嘴部近景特写,那是艺术家的嘴巴,它不停地说着同一句话,“我们不是鱼”。

杨振中,《鱼缸》,1996年,录像装置,225(H) × 125 × 82厘米。图片由艺术家惠允

这件作品的结构致敬了超现实主义艺术家雷内·马格利特(Rene Magritte)的著名作品《这不是一只烟斗》(1926),在马格利特的作品中,艺术家将烟斗图像和下方的文字“这不是一只烟斗”(法语“Ceci n’est pas une pipe”)并置在一起,彰显语言与图像符号之间不能完全等同的问题。杨振中的作品将这种错位的“图”与“词”之关系进一步倒错,因为艺术家的嘴巴显然不是金鱼。和悬浮在空中的烟斗不同,沉入水中的“金鱼”与“鱼缸”之间的关系脱离了抽象的图与词的范畴,而因为不言而喻的文化隐喻成为对于荒诞现实的调侃。实际上,这件旧作在今日的“野蛮”社会现实中,形成了更加直观的指涉:我们不仅仅被困在抽象的“语言的牢笼”之中,我们更是被困在具体的、残酷的、肉身的桎梏之中。

杨振中《鱼缸》,ASE·空间展览现场图,2024年

阳江组合:我书故我在!

不同文化背景中的艺术家处理文本的切入方式大相径庭,与西方当代艺术中主要使用英文或其它主要表音文字的文本作品相比,使用汉字的中国当代艺术家,是否会因为汉字这种特别的文字和语言类型体现出自身的差异性?在成立于2002年的“阳江组合”(成员包括郑国?、陈再炎与孙庆麟)的实践中,我们或许可以看到这种差别。

无论是古代书法作为一种日常交流与自娱的工具,还是“阳江组合”往往处在一种即兴激情中的书法创作,都没有明确的功利色彩和对象性,“书法”似乎也是一个象征性的空间,参与“书法”的人似乎是在书法空间中找到了另一种生命的体验方式。阳江组合早期用“书法”这一中国独有的艺术类型和媒介,正是当时中国当代艺术在全球当代艺术世界中寻求“自我经验”的重要切入点。阳江组合以阳江为基地,以中国书法作为?身当代艺术实践的独特媒介。他们将书法视为?动,可以“?所不在地和各种异质的社会?为结合”,“新闻、搏彩、?球、?甩卖……在?常、酒、茶和话语的共同发酵中”,阳江组合的书法实践的核心实际上是整体的书法情境,现实在他们看来就是“?张活??的书法”。

阳江组合,《正在围殴中超脱》,2024年,毛笔字练习宣纸,尺寸可变。图片由艺术家阳江组合惠允

在“野蛮人写诗”现场,阳江组合的《正在围殴中超脱》(2024)展示了最终被胡乱揉成一团的书法载体:毛笔字练习宣纸。在开幕当天,阳江组合如同进入安静图书馆的热血沸腾的拳击手,他们在有限的空间里,用最精致的文字和最深邃的思考,去描绘(击打)出一个超越现实的世界。在这里,汉字书写“作为反映世界的?,混合了??旅程中不可知的动?”,在荒芜的现实中发出呼喊:我书故我在。

阳江组合《正在围殴中超脱》,ASE·空间展览现场图,2024年

艺术家介绍

耿建翌

耿建翌,1962年出生于河南郑州。1985年毕业于浙江美术学院(今中国美术学院)油画专业。后定居杭州直至2017年,先后工作于杭州丝绸工学院(今浙江理工大学)与中国美术学院。

耿建翌的职业生涯始于中国”'85新潮”——一个标志着艺术与艺术表达反思与创新的时代,以耿建翌的挚友——张培力为核心的杭州艺术家们在其中发挥了非常重要的作用。他们都渴望找到新的艺术表达方式来反映其周遭的巨变,及其所闻所见的日常生活。耿建翌的艺术一以贯之地保持着观察和提问——正如我们在《他是谁?》等作品中看到的那样。这些简单的问题,不需要明确的答案,是耿建翌用来帮助我们看到我们周围的生活,那些日常司空见惯而被熟视无睹的事。他的作品,给了我们一个崭新的视角,关于我们如何参与生活、如何与他人相处、如何做事。这在《做到正确的自己》(2005)和《抵消》(2007)中最为明显;也延伸到我们在日常生活中所消费之物,例如其作品《没用了》(2004)所强调的。该系列作品始于其1995年的项目《不是现实的选择》,他关注的是艺术家们创作中废弃材料时的选择,正如我们普通人平时在挑选家装地板时面临的一样。

21世纪初,耿建翌参与组织了许多展览,但他从未自称为策展人。他的主要兴趣是把艺术家们聚集在一起,探索一些特定的问题、想法或某种特殊的表现形式。这种做法也可以追溯到1986年他所参与的杭州”池社”、1994-95年”以……作为理由”系列活动,以及后来邀请学生和艺术家们一起参展的”没事了”和”出事了”等。这些项目的关键点在于耿建翌如何以合作者的身份与其他所有参与者平等相处。

2008年,耿建翌创建了”阿嚏阿嚏”工作组,2010年成立了想象力学实验室,更为广泛地开展了”月食”、”课堂”等实验艺术项目。与此同时,耿建翌与他的合作者们一起扩展了他对艺术和社会的探索,继续以基础材料进行实验工作。这种实践的深度在2015年的一系列作品中体现出来,他称其为”无题”;而从其于2016年在日本开启的系列纸质作品中亦能窥见一个全新思路的端倪。

耿建翌也是一位杰出的作家,极富语言表现力。他所述并非关于艺术理论,而是作为其艺术表现观念的个人表达。从20世纪80年代末到90年代初,他所发表的文章显示了他对自我实践相关主题的清晰思考。但值得注意的是,他也因一些个人需求而继续写作,他曾在MSN空间中连续发表的系列短篇故事,其语言与叙述极其文学却通俗简洁。它们诠释了耿建翌对世界的观察和他在艺术中探索的问题。(其中一些故事后来再次出现在2015年”小桥东面”的展览/图书项目中。)

耿建翌在后期将大量精力投入到中国美术学院的教学工作中。源于”艺术可以学,不可以教”的理念,其教学方法独特,一如其艺术风格。这一理念亦引导着他帮助学生去感悟自己的想法,并找到自己的艺术表达方式。

作为中国当代艺术杰出的先锋艺术家,耿建翌获得了2012年中国当代艺术奖的CCAA杰出成就奖。2016年获AAC艺术中国年度影响力奖”年度艺术家”表彰。2018年被中国美术学院追授”哲匠奖”。

重要展览包括:他是谁?耿建翌作品回顾展,上海当代艺术博物馆,上海、尤伦斯当代艺术中心,北京(2022-2023);M+希克藏品:从大革命到全球化,M+博物馆,香港(2021-2023);1989年之后的艺术与中国:世界的舞台,古根海姆博物馆,美国(2017);威尼斯双年展,意大利(1993、2017);耿建翌:投影顽固,OCAT,上海(2016);耿建翌:小桥东面,OCAT,深圳(2015);光州双年展,韩国(2014);无知,1985-2008耿建翌做作,民生现代美术馆,上海(2012);过度,耿建翌个展,香格纳画廊,北京(2008);85新潮,第一次中国当代艺术运动,尤伦斯当代艺术中心,北京(2007);真实的东西,来自中国的当代艺术,泰特美术馆,英国(2007);首届广州三年展,广东美术馆,广州(2002);另一次长征,90年代中国观念艺术,CHASSE KAZERNE,布雷达,荷兰(1997);中国前卫艺术展(巡回展),柏林世界文化宫,海德舍尔姆美术馆,德国;鹿特丹美术馆,荷兰;克雷得工厂艺术馆,欧登塞,丹麦;牛津现代艺术博物馆,英国(1993);中国现代艺术展,中国美术馆,北京(1989)。

杨振中

杨振中,1968年生于浙江,现工作生活于上海。作为艺术家,其艺术实践以观念艺术为主要方向,涉及录像、摄影、装置,甚至包括绘画、雕塑等艺术形式,长期活跃于全球当代艺术系统,并于2003和2007年两次参加威尼斯双年展主题展。作为策展人,从上世纪九十年代末起,他与上海的艺术家们共同发起并策划了包括”超市展”“快递展”“吞图”等十几场要的当代艺术展览和项目。杨振中的创作核心,一方面持续关注生死议题并以玩世不恭的态度强化社会中存在的大矛盾与错乱,另一方面则是对城市日常与政治空间中的人、物、景观的转化和再利用。近期的创作亦聚焦于在文明史的语境中,探讨智能技术、人类劳动与自然景观之间的丰富可能性。

阳江组合

阳江组合成立于2002年,起初名为”阳江组”,从2017年开始,更名为”阳江组合”。成员包括:郑国谷(1970年生于阳江)、陈再炎(1971年生于阳春)、孙庆麟(1974年生于阳江)。他们以阳江为基地,以中国书法作为自身当代艺术实践的独特媒介。

阳江组合和他们众多的当地合作者总是以其创作实践力图挣脱任何既定规则和可控范围。他们的书法,更确切地说,是行动,可以无所不在地和各种异质的社会行为结合起来,新闻、搏彩、足球、大甩卖……在日常、酒、茶和话语的共同发酵中,时间和材料转化成整体的书法情境。当代现实在他们看来,就是一张活生生的书法。进而,汉字书写作为反映世界的力,混合了人生旅程中不可知的动力,自然锤炼成为独特的当代艺术实践:我书故我在。

当前展览

往期精彩内容

倪有鱼、刘化童、夏寒聊微缩艺术

微物戏语:走进方寸艺博会

黄渊青、张琼对谈

相·像——绘画中的理性与情感

拉斐尔·多梅内克现场互动

“即席之美”委任艺术家工作坊

毛尖、罗萌、朱康做客ASE

消失的他们:城市和黑色影视剧

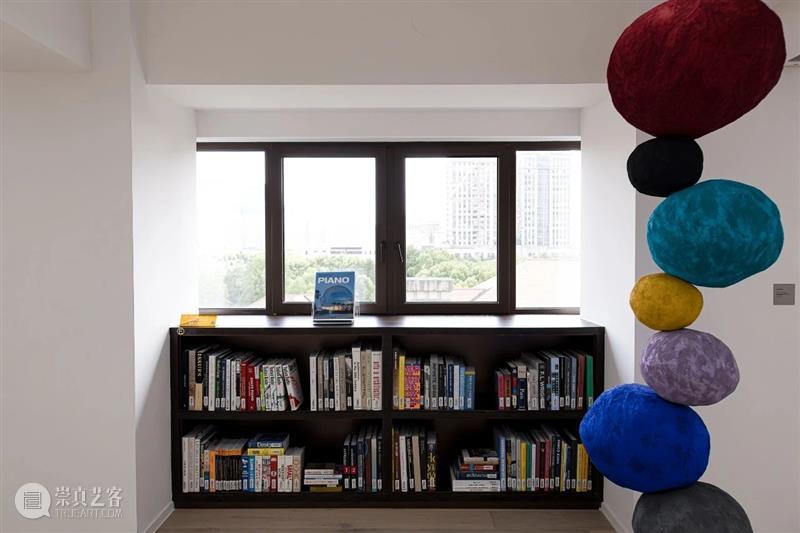

ASE艺术图书馆内景

关于ASE基金会

ASE基金会是一家立足于中国,拥有全球视野的非营利性基金会,致力于支持当代艺术在中国的普及、发展和学术层面的研究整理。基金会共有四个功能:永久性的艺术收藏、ASE·空间、ASE艺术图书馆和艺术赞助项目。

ASE Foundation is a non-profit foundation based in China with a global perspective, dedicated to supporting the popularization, development and academic research and organization of contemporary art in China. It features four functions: permanent art collection, the ASE·Space, the ASE Art Library, and art sponsorship.

www.ase-foundation.com

??

欢迎扫码预约参观!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享