收录于话题

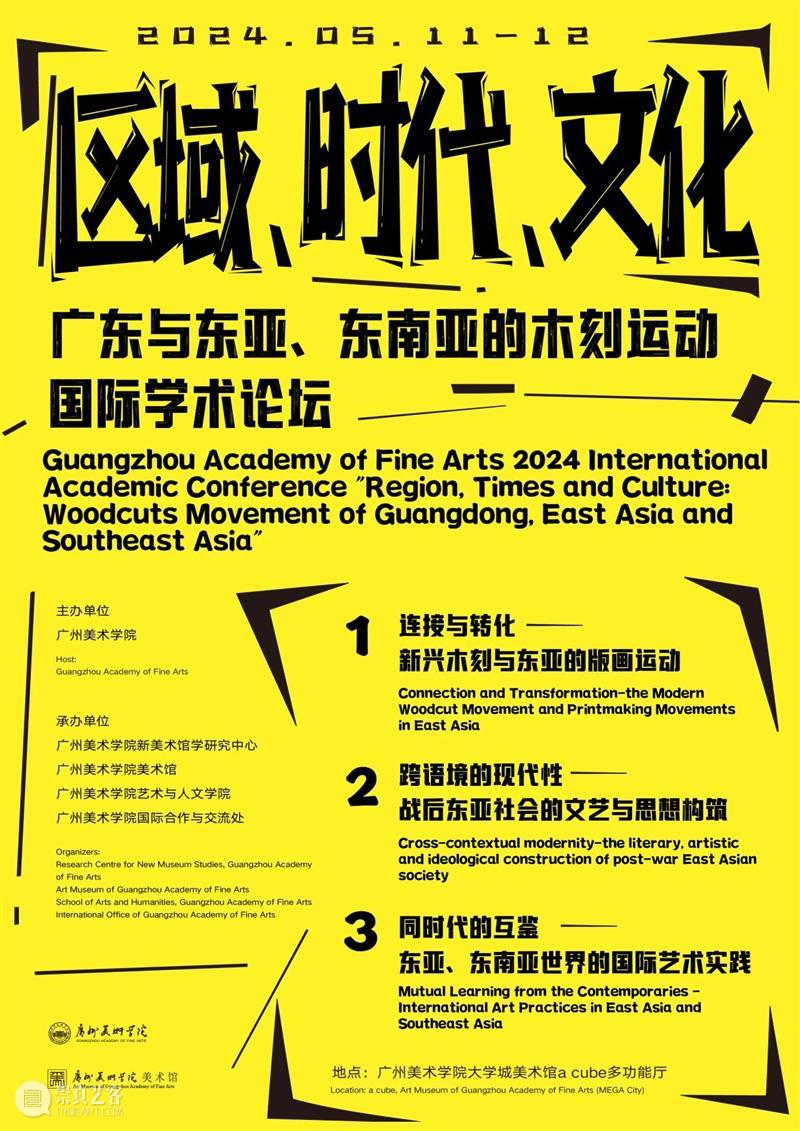

“区域、时代、文化:广东与东亚、东南亚的木刻运动”国际学术论坛

Region, Times and Culture: Woodcuts Movement of Guangdong, East Asia and Southeast Asia

Guangzhou Academy of Fine Arts 2024 International Academic Conference

主办单位:

广州美术学院

承办单位:

广州美术学院新美术馆学研究中心

广州美术学院美术馆

广州美术学院艺术与人文学院

广州美术学院国际合作与交流处

名誉顾问:范勃

论坛总策划:蔡拥华

学术顾问:王璜生、贺照田、胡斌

项目总监:陈晓阳、洪荣满

项目统筹:杨慧丹、王秀媛、李娜、陈琦

前期筹备:冀然、陆思培

工作团队:陈华辉、刘子瑗、余爽、王潇涵、王曦曼

时间:2024年5月11日——5月12日

地点:广州美术学院大学城美术馆a cube多功能厅

为建立多维度、跨学科的“区域与国际艺术交流”体系,也基于我国美术馆学科理论及观念的新发展,延续与提升艺术史与艺术理论、文学史、社会史、人类学及文化研究等相关学科在现当代艺术及文化语境中的交互作用。同时,延续广州美术学院美术馆近年来的系列展览项目及相关学术活动,现定于2024年5月11至12日在广州美术学院举办“区域、时代、文化:广东与东亚、东南亚的木刻交流”国际学术论坛。

作为广州美术学院美术馆在过去几年间推动的“泛东南亚研究”的延续,本论坛旨于以开放的形式搭建长期研究、展示、交流平台,联动地理定义上的中国南方及东亚、东南亚地区的各方资源,以超越静态的区域艺术研究为核心,构建了一种独特的“对话交流”的模式。

本论坛将以“新美术馆学”的研究和实践为基础,邀请广东、东亚、东南亚等地重要的艺术史与理论、艺术博物馆学、文学、人类学及跨文化研究学者与艺术家,研讨木刻艺术在上述地区之间的互动与演化,并延伸至与木刻创作相关的文学、社会学、政治学等学科范畴,在开放的多学科交流中促进主题的深入挖掘与交流,开展有效的对话与合作。

论坛背景

“区域与国际艺术交流”为广州美术学院美术馆近年着重致力的方向之一,期望以开放交流和组织的形式搭建长期的研究、展示、交流平台,联动不同机构、个体资源,以艺术研究为核心,从地理定义上的中国南方与东亚、东南亚区域扩展到文化交流与传播展开研究,连接话语和实践,为我馆打造具有影响力的学术交流品牌。

新兴木刻运动是二十世纪上半叶左翼美术运动中的光辉篇章,不仅在二十世纪中国美术史中占据重要地位,更是作为二十世纪国际左翼美术浪潮和世界反法西斯美术的重要组成部分,具有世界意义。关于新兴木刻运动的研究日渐成为国内外美术史的研究热点,学界已积累了一定数量的综合性和个案性研究成果。广东是南中国新兴木刻运动的中心,而广东与东亚、东南亚木刻交流作为整个新兴木刻运动的重要组成部分,目前学界对这一领域缺乏足够关注。因此,本论坛尝试联动多学科领域,挖掘重要木刻团体和木刻家在广东与东南亚领导新兴木刻运动的实践过程,厘清新兴木刻运动在东亚和东南亚的相关线索和时代及地域特点,这对于推进整个新兴木刻运动的研究具有十分重要的学术研究价值。

近年来,一些地区和国际会议着眼于以区域为中心的艺术交流史研究,然而,发言者大多聚焦各自国家的情况进行叙述,较少有研究者之间深入的比较研究。一方面,这导致长期、深入、宏观视野的缺乏,无法忠实呈现地区的实践样貌;另一方面,这也阻碍了不同语言、体系表象之下共同的关注。目前,广州美术学院美术馆和新美术馆学研究中心已开始一系列文献调研、田野研究等准备工作,并已与多位学者、艺术家、策展人展开交流,我们发现,个体和机构已经开展了大量研究以回应这些问题,这些研究和不同领域的学术成果都有丰富的对话空间。广州美术学院提出自身的学术视角举办“区域、时代、运动:广东与东亚、东南亚木刻交流”国际论坛,可以凭借地区和学术优势,在不同身份的实践者之间搭建研究网络和交流渠道,促进实践间的积极对话、地区文化思辨,在此领域进行长期耕耘,带动一系列实践及研究的生产,而非止于一次性的学术聚会,将学术研究的成果开放给更广大的公众。

在这样的背景下,广州美术学院美术馆和新美术馆学研究中心将努力成为美术机构、艺术生产者和研究者们交流的平台,并带动一系列展览实践及学术研究的生产,并将学术研究的成果开放给更广大的公众,这也是“区域与国际艺术交流”及本国际学术论坛的终极目标。

论坛板块

1. 连接与转化——新兴木刻与东亚的版画运动

本论坛的第一个版块旨在以开放有机的交流及组织形式搭建长期的研究、传播和交流平台,对东亚文化圈内各国、各民族之间的新兴木刻艺术相互之间的传播交流、彼此影响渗透的关系进行梳理、考察和研究。

自1931年鲁迅创办木刻讲习会起,中国掀起了“新兴木刻运动”。鲁迅认为木刻版画利于推动社会及政治改革,以及改造大众意识。这种以艺术参与改造社会追求民族解放和民主独立的概念,很快扩散到了海外侨民地区,尤其以华人最集中的东亚、东南亚国家与地区。以日本为例,该国在20世纪40年代左右受到中国新兴木刻运动的影响,并把木刻运动与日本民族文化运动结合起来,且落实到战后中小学教育。此外,日本的版画创作始终与中国版画界有着密切联系,两者有着显著的互动与互鉴的趋势。

2. 跨语境的现代性——战后东亚社会的文艺与思想构筑

本论坛的第二个研讨版块旨在联动不同机构、个体资源,以文学为讨论载体,对地理定义上的东亚区域展开文化研究,主要集中在文学、思想史领域。此专题版块将在中日韩学者之间开展文学与政治的关系、文学与思想史的建构方面的回应与再回应。同时,第二个专题探讨将与第一个专题产生跨学科互补的深层联系。

二战后的东亚社会重建的对象包括个人、社会或国家,在对历史的叙述和对文化的探索中进一步寻求历史理解、现实判断、知识经验以及自我和他者关系如何相对待的方式。因此,重访二战前后的亚洲的复杂性与局限性,反思东亚的现代性、文学、艺术与政治的关系,将视野上扩展到“文化东亚”的视角,超越国别、民族文学的范围,为呈现东亚各国、各民族文学之间的交流、关系进行研究的一些成果提供了跨语境的时空机制。

3. 同时代的互鉴——东亚、东南亚世界的国际艺术实践

近现代以来,我国有很多艺术家有着在东亚和东南亚的日本、韩国、越南、新加坡、印尼等地学习、考察和生活的经历,也有不少东亚、东南亚华人艺术家就来自于华南地区。在这样的历史背景下,考察和研究广东与东亚、东南亚的现代美术实践与现代美术教育之间的交流,基于三者地区间的地缘背景及历史渊源,尝试发掘全球现代美术教育和艺术发展本身超边界的连接方式,在对现有结论保持谨慎态度的同时,能有效地推进中国南方和东亚、东南亚地区在现代美术教育和艺术创作与研究方面的交流与互动。

本专题版块并非是对亚洲艺术的整体研究,而是试图突破国别和民族艺术的概念藩篱,在两国或多国艺术关系的把握中获得互相的文化理解与认识。

嘉宾介绍

王璜生,中央美术学院教授、广州美术学院新美术馆学研究中心主任

王 楠,中国政法大学社会学院副教授

刘 鼎,第八届横滨三年展艺术总监

刘雅静,广东技术师范大学文学与传媒学院讲师

[韩]任佑卿,韩国成均馆大学东亚学术院教授

[日]池上善彦,日本《现代思想》杂志前主编

李伟铭,广州美术学院中国画学院教授

李 娜,中国社会科学院文学研究所研究员

李俊峰,《亚际木刻版画串联图绘》发起人

李公明,广州美术学院教授

何小特,广州美术学院美术馆展览部主任

沈 森,广州美术学院艺术与人文学院教师,新美术馆学研究中心副主任

吴天跃,广州美术学院艺术与人文学院副教授

张 宁,广东外语外贸大学南国商学院教授

陈 琦,东京大学综合文化研究科博士研究生

陈晓阳,广州美术学院美术馆常务副馆长、教授

[日]町村悠香,町田市立国际版画美术馆学艺员

[马来西亚] 吴君仪,《亚际木刻版画串联图绘》发起人

姚玳玫,华南师范大学文学院教授

胡 斌,广州美术学院艺术与人文学院院长、教授

[新加坡] 胡 超,广州美术学院新美术馆学中心副研究员

顾 铮,复旦大学新闻学院教授

倪 伟,复旦大学中国语言文学系教授

凌 鹏,北京大学社会学系副教授

莫 艾,首都师范大学美术学院副教授

[日]铃木将久,东京大学人文社会系研究科教授

蔡 涛,广州美术学院人文学院副教授

谭仁岸,广东外语外贸大学东方语言文化学院教授

滕 威,华南师范大学文学院教授

(*按姓氏笔画排序)

会议日程

5.11上午

9:00-9:20

论坛开幕致辞

国际学者代表致辞

主题一:连接与转化——新兴木刻与东亚的版画运动

板块主持:王璜生

9:20——9:45

日本战后美术与版画运动的定位

[日]池上善彦 日本《现代思想》杂志前总编

9:45——10:10

民众版画运动与女性

[日]町村悠香 町田市立国际版画美术馆策展人

10:10——11:10

池上善彦x町村悠香

对谈:日本战后民众版画运动的策展

11:10——11:25

回应池上善彦x町村悠香

胡 斌 广州美术学院艺术与人文学院教授

11:25——11:40

回应池上善彦x町村悠香

莫 艾 首都师范大学美术学院副教授

11:40——12:00

观众提问、参会者回应

5.11下午

主题一:连接与转化——新兴木刻与东亚的版画运动

板块主持:陈晓阳

14:30——14:55

早期东亚的摄影研究

顾 铮 复旦大学新闻学院教授

14:55——15:20

平凡的行动:战后木刻在中日之间的传播

刘 鼎 第八届横滨三年展艺术总监

15:20——15:45

风景——沙飞、现代版画会及“乡土文学”

何小特 广州美术学院美术馆策展人

16:00——16:25

刻画平凡者——李桦1930-40年代的精神-艺术求索

莫 艾 首都师范大学美术学院副教授

16:25——16:50

木刻运动何去何从:从建国后木刻界的“不景气”谈起

陈 琦 东京大学综合文化研究科博士研究生

16:50——17:15

评议

李伟铭 广州美术学院中国画学院教授

17:15——18:00

参会者回应、观众提问

5.12上午

主题二:跨语境的现代性——战后东亚社会的文艺与思想构筑

板块主持:胡 斌

9:00——9:25

“如何民族,怎样国家?——从日本‘国民文学论战’的思想视野看”专辑缘起

[日]铃木将久 东京大学人文社会系研究科教授

9:25——9:50

“成为国民”的重担

[韩]任佑卿 韩国成均馆大学东亚学术院教授

9:50——10:15

追求立足于健全心灵/主体的民族主义与东亚的去帝国、去殖民——读“如何民族”专辑笔记

李 娜 中国社会科学院文学研究所研究员

10:15——10:30

评议

刘雅静 广东技术师范大学文学与传媒学院讲师

10:30——10:45

评议(线上)

倪 伟 复旦大学中国语言文学系教授

11:00——11:25

新国民文学与东洋史研究的一点联想(线上)

凌 鹏 北京大学社会学系副教授

11:25——11:50

重审战后日本知识分子的民族国家观及其分歧——从小熊英二著《“民主”与“爱国”:战后日本的民族主义与公共性》出发

谭仁岸 广东外语外贸大学东方语言文化学院教授

11:50——12:10

评议

王 楠 中国政法大学社会学院副教授

12:10——12:30

自由讨论

5.12下午

主题三:同时代的互鉴——东亚、东南亚世界的国际艺术实践

板块主持:沈 森

14:00——14:25

“传统”的跨国连接与转化:跨历史与跨文化视角的中国美术现代化研究

胡 斌 广州美术学院艺术与人文学院教授

14:25——14:50

“回归”绘画的木刻:“新启蒙”与抗战八年木刻展

蔡 涛 广州美术学院艺术与人文学院副教授

14:50——15:15

艺术的,也是政治的:何塞·万徒勒里与冷战时期的中拉文化交流

滕 威 华南师范大学文学院教授

15:30——15:55

新兴木刻与马来西亚版画

[马来西亚] 吴君仪 《亚际木刻版画串联图绘》发起人

15:55——16:20

粤籍艺术家推动的新兴木刻南洋传播

[新加坡] 胡 超 广州美术学院新美术馆学中心副研究员

16:20——16:45

印度画家难达婆薮(Nandalal Bose)的亚麻油毡版画与圣雄甘地的理想

吴天跃 广州美术学院艺术与人文学院 副教授

16:45——17:10

评议

李公明 广州美术学院艺术与人文学院教授

17:10——17:30

参会者回应、观众提问

17:30——17:50

论坛闭幕总结:陈晓阳、李娜

相关阅读:

论坛预告 | “区域、时代、文化:广东与东亚、东南亚的木刻运动” 国际学术论坛

编辑:谢赢盈

校对:刘子瑗 余爽

审核:王秀媛 杨慧丹

审定:陈晓阳 洪荣满

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享