收录于话题

HEM:《降落伞》在很多地方都有展出。最开始在汉堡的港口新城,后来又在深圳何香凝美术馆。可以请您谈谈最初在汉堡港口新城创作这件作品时的细节吗?

林岚(以下简称林):汉堡港口新城的降落伞是为“subvision. art. festival. off.”当代艺术节做的作品。这是一个新地盘,很像香港当时热烈讨论的西九龙,就是在一个什么都没有的地方发展一个与艺术相关的高级地产项目。我一直在想,文化艺术城市是如何建成的?它到底是用钱打造起来的,还是自发生成的?所以我把香港的西九龙计划和汉堡的港口新城放在平行空间中看,两个艺术区都是空降,没有扎实的社群根基。于是我就把当时西九龙建设的问卷调查改成汉堡港口新城的调查,让居民当场填写,填完以后折成纸飞机丢进集装箱。

我在里面做了一个扭曲的跑道,纸飞机的降落七歪八斜。还有一个大的纸飞机,把当年香港七月的文化节目表和宣传册页,收集拼接起来折成。那架飞机像是隶属于一个叫作“文化艺术区共和国”的专用机,就是将这些空降的“文化艺术区”组成一个共和国吧。作品在室外,只能在降落伞里面装了一个氢气球把它顶起来,一会儿降落一会儿升起,而且在海道旁边,风很大。氢气球的微力抵抗着港口海风的強力,将作品内在意义更形象化了。

《Parachute in German》,林岚,2009

林:那些玩具和缝纫机是我在深圳收集的。因为我当时做的创作和女工有关系,也讲内迁。香港那些厂北迁搬来深圳,我猜那些机器也一起搬上来。于是我就想看一下能不能在深圳找到香港制衣厂的缝纫机。

在城中村寻找时,另一方面也看到很多民工一家大小在深圳的生活。村中什么都有,包括大量仿制的廉价玩具。亦忆起我那没有玩具的童年遗憾。相比下,这些虽是名牌玩具的仿制品,亦是尽了父母心意,把最好的给孩子。曾经,父母也是为了我的将来,移民他乡。我在降落伞边放上玩具,就好像降落伞永远都飘不走,因为拖着这一堆期望。

《降落伞》在深圳何香凝美术馆展出,2010

HEM:您以前学书法和国画,但现在主要的创作媒介以雕塑和装置为主,请问为什么选择进行这样的改变?

林:对我来讲雕塑和装置比较接近现实生活。我之前学书法和国画,总觉得一定要有股士人精英气,但是现实的当代生活已无法培养这样的气质,判断作品的准则更变得虚无缥缈。但雕塑是一种可以摸得到、有存在感的东西,接地气。

最开始决定放弃书法是因为我一个非常反叛的举动。当时老师教书法,就是让我们每天模仿大名家的作品,年复一年地抄,不知哪天可以创作。老师说你们好好地练习,30年以后就可以进美术馆了。我当时有一点不服气,觉得既然抄,那就要做一个意想不到的。于是参考汉简的字体,以碑文的形式写了一篇记载历史时刻的新闻稿,当时正好是连接新机场的青马大桥最后一块桥面落成,就用这幅作品参加了香港双年展。我那时候才23岁,结果人家居然因为这篇黑老虎式隶书就觉得我是位老大师,于是我觉得很有意思,对艺术观念有了新的认识。

想来那应是我第一件反叛的观念作品,而不是纯粹的书法作品,是既要懂得书法渊源又在思考何谓书法的人才会去做的吧。后来我在学院教学时亦谨记——基本功固然重要,但是创作不是抄着练成的。批判性思考,各项艺术媒介知识和艺术史才是实践的强大靠山。

HEM:劳工和边缘群体在社会中的生存权和话语权是您非常关心的话题。请问您是在什么样的契机下对这样的创作方向产生了兴趣?

林:我非常反对权威性,尤其是男老师告诉我的。我当时的教授全都是男的,尤其是书法家。他们常用那种很权威性的口吻告诉我:“你只能做这个。”

「 我很反叛。什么叫可以,什么叫不可以?世界上真的只有一条路可以走吗?所以当时我很快就改变了创作方向。从书法到版画,然后做木雕塑。 」

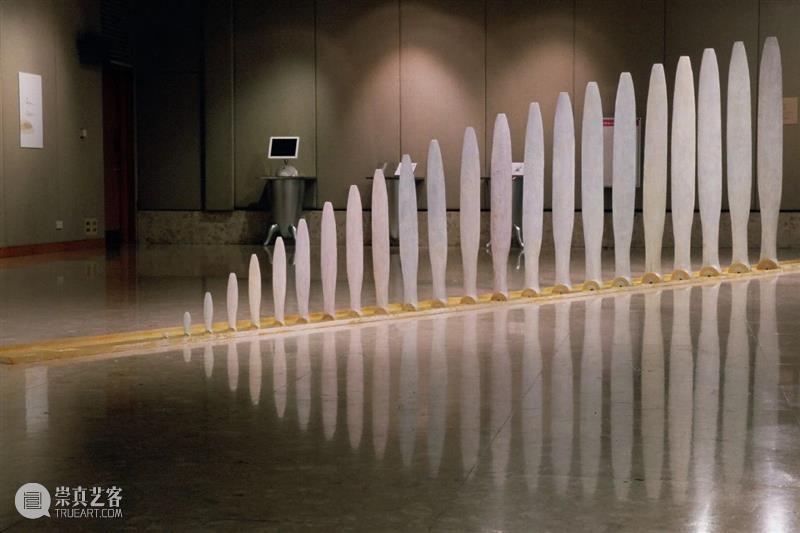

在做木雕期间遇到了非典。当时本来的计划叫“喃喃自语”。我们当时受到的训练是讲自身,有点像“牙痛文学”,没有人去讨论社会。非典的时候,我每天在工作室里面都是听收音机讲新闻,这是当时我唯一跟外面接触的方式。从收音机里渗出来的那种气氛让我很受不了,我就在郁闷中把所有的计划都改了,所以才有了后来的《给想哭的人》、《给想逃的人》、《给想藏的人》和《给想飞的人》。不是我对这种创作产生兴趣,而是我无法抵抗社会的冲击,需要发泄出来。

《给想飞的人》,木、米纸、蜂蜡,尺寸可变,2003

从那个时候开始,我总觉得艺术还有一些东西,跟我在学校学的不一样。但是我后来也在想,我在学校到底学了什么,难道就是那些媒介技巧?书法、国画?如果我抛弃了这些,我还有什么来支撑创作?

当时香港艺术界还没有什么社区的概念。我最早的相关作品是2003年,在台湾花莲的国际艺术交流中,因不想花钱才去社区找资源,做社区交换物件的创作。后来2005年,我去孟加拉驻留的时候,才做了“人车同行”,关注孟加拉的人力车夫在社会中的存在意义。他们是整个社会的最底层,是流动人口,被当地政府认为是社会的负担,我却用作品把他们塑造为城市的英雄和旅游大使。这就是我早期做跟社会接触的东西。

从2003至2005年间,人家以为我要转行,变成社工、义工,只有我自己清楚我是在突破以前惯常的创作模式。后来社区艺术大热,我的作品才被慢慢认可。这是机遇的问题——没有最好的时机,只有做了,才会遇到最好的时机。

林:这件事的精神意义多过实际意义。我的能力非常有限,只是一个小蝼蚁。但是,就算是小蝼蚁,我也想看一看能做得了多久。当时,我的家庭算是社会最底层,是移民还住在天台,羡慕着別家的公屋,而我因为修读艺术改变了命运。所以我现在才这么鼓励家庭环境略差的人去认识艺术,让生命产生转机。算是一种经验分享吧。

通过女工会,我邀请公屋区的家庭主妇加入《微观经济》。作品在巴塞尔展出,然后请她们和孩子去看。孩子看见妈妈做的东西都很惊喜。虽然我不会改变很多人,手指数起来,才十几个吧,但是十多个家庭,将来会影响多少家庭呢?谁也不知道。人家问我为何不申请政府的资金,我说政府整天要KPI,我没办法给。我只能影响一小部份人,让他们再去产生影响吧,起码已经有个孩子现在也成为了成功的创作人。

「 我从来都没有想过做大事,所有的举动都是小小的,做完,团队有满足感,我暗暗开心就好了。有机会展览,就会散播种子出去。」

《推车派对》,回收雨伞布料、工业手推车、混凝土,8.5 × 9 × 14 m,2023

《推车派对》,回收雨伞布料、工业手推车、混凝土,8.5 × 9 × 14 m,2023HEM:您十二岁从内地随家人移民到香港。请问您有没有经历过一些身份认同上的困扰?这些困扰会对您的创作产生某些影响吗?

林:一定有,而且影响巨大。我从小在制衣厂里面以非法劳工的身份工作,从小就在非法跟正规之间的空隙玩游戏,在非正式的情况下去触碰边缘,理清当中的关系秩序。

现在合作的女工,她们是女工,但是又不是正式工,是社区合作社中的一员,没有正式的身份地位。还有一位退休的男工,他曾经是裁缝。裁缝有较高的社会地位,虽然他现在跟家庭主妇们一起工作,但是无形中,他仍是导师级别。还有机构的社工、义工,他们有电脑知识、组织能力,也无形间形成权力和负责制的齿轮关系。这是一种自然形成的社会观念,一种阶级身份结构,他们互相制衡。

「 在我的“微观经济”里面,就算我多么想要用融合的方式把他们凑在一起,里面还是有分工架构,所以它才是一个微观的小社会。那是很实在的,因为我接触的是一个个人。材料可以随便处理,但是人呢,尤其是人,他们可不能随便处理的。 」

HEM:您认为艺术应该介入社会吗?

林:不是应不应该,是无法避免。当这个事情要发生的时候,它自然会发生。老师要求学生一定去做社区相关的艺术,不是自发性的,学生就无法感同身受,也就没有那种独特的社会意识和见解。也许可以教一些理论,但要把理论变成实践,还是非常困难。

我那童年的经历,现在反而变成幸运的加冕。因为这些深刻的经历,我现在才会做这些东西。我从来没有要求学生一定要去做介入社会的艺术,他们有各自可以做的事情,他们的经历都可以成为艺术的一部分,但是,那到底是不是社会性介入呢,就看他们对经历的感悟了。

HEM:您持续创作多年,但是受到画廊和市场的关注其实也是近两年的事情。在受到关注之后,您觉得自己在创作的心态和方向上有什么改变吗?

林:我很感谢维伍德画廊。我觉得自己终于等到一个最适合的画廊,他没有强迫我要做什么,只是一直去发掘我以前的作品,期待我的新作,整理我的创作脉络,以便更好地支持我。我现在创作有更大的自由度,工作室有多一点空间。他们也找一些适合的机构场所和机会去展览之前的作品,把它们放在不同的地方产生不一样的阐释。我觉得那是一种新的释放。另外一个好处就是,作品有销售,我就有多一点钱给女工。我们可以设立不同的工作坊,再多请一些女工做其他的事情。

HEM:您觉得漂泊,或者说不停移动的经历对您来说意味着什么?

林:我觉得与其说是漂泊,不如说是好奇。我其实一直很想在外国念书的,但是没有钱。那反而变成一种动力,没钱我该怎样在海外多吸收学术知识?所以我去每一个地方,如果是在大学,都跑去旁听,或去听学术讲座等等。我漂到哪一个点,就在哪一个点再成长多一点点。2007年的时候,亚洲文化协会(Asian Cultural Council)的奖学金让我在美国开阔了眼界。以前总觉得为什么人家不理解,我真的做错了吗?当时在香港没有公共艺术、社区艺术这种教育,就真的需要人家给我一个肯定。说真的,我的胆子也没那么大,有时,也真的想放弃。后来终于在外面拿到一个信心,那我回来做得就更放手一点。

HEM:您会定义自己是一个女性艺术家吗?是否可以请您谈一谈作为一名亚裔女性艺术家在艺术界感受到的现实处境?

林:我无法改变我的性别。我是一个人,一个生物会更确切一些。生物一定有情绪,不是说女性就比较情绪化。

「 应该是说,无论是亚裔或者是什么别的,你在一方水土里面成长,一定会不一样。我相信每个艺术家都有一个很特别的背景。 」

我是很被动的,反正就这么长大,如果这个世界上突然间说需要亚裔艺术家那就拿去吧。但是,我不会因为世界上要亚裔而去特别强调自己的身份。我也从来没办法改变自己的身份。世界上的人怎么看你,那是一个大局,不是个人可以左右的。

HEM:您作为艺术家的同时也是一名教师。请问教师的身份和您的创作有着怎样的关系?您对自己的学生有什么期待呢?

林:我以前教学是为了赚钱,现在教学是为了相互成长。我对学生没有保留的,连对自己的要求也交给他们。有时候我要做一个项目,同一学期就也让学生做类似方式但不同主题的创作。其实我也想看看,学生会不会做出更好的东西?他们向我交功课,我也向他们交功课,邀他们去看我的展览,评论我的作品。现在教学对我来讲,是一种鼓励和刺激。

我认为学生要懂得问问题,要懂得去说“不”,不是鼓励学生不经思考的反叛,而是鼓励学生具有批判精神,去挑战老师,去外面的世界找答案。我经常对学生说:“我等你十年后告诉我,我是错的。相约十年,二十年也等你。” 青出于蓝胜于蓝呀。

HEM:您注意到最近有特别多的场馆在重新谈论“南方”这个话题。您觉得为什么会有这样的现象?

林:北方以政治为主,南方以经济为主,就像北京相对广州一样。以前我们经常讲南蛮、南夷,但是也因为这样子,在这里的人把打破再加以利用局限变成了一种奋斗目标。而具有这种灵活的性格都可称南方人吧。他们接触的是一种混合的东西,也许不正常、不正规,往往是一种亚文化。所以我觉得南方其实是一个比喻,多过只是形容一个地域。

关于艺术家

林岚

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享