收录于话题

孙文佳-衍化 E02,2022,200(H)x160x160cm

香格纳M50于2024年3月22日开幕的群展《意向之域》(Limited Intentionality)将延期至2024年6月1日。随着物导向本体论(Object- oriented ontology)在当代艺术领域产生了巨大的讨论,米亚苏(Quentin Meillasoux)与哈曼 (Graham Harman) 他们提出了一种美学观点:艺术品不仅是艺术家的意识或观念的再现,而是物本身具备一种动力,让作品本身去发声。

意向之域

2024年3月22日,香格纳画廊举办雕塑群展《意向之域》(Limited Intentionality)。展览由哲学学者张嘉荣策划,展呈蔡磊、杭春晖、刘月、苏畅、孙文佳、徐丝易六位艺术家的作品。

艺术家以雕塑、绘画等不同作品,展开对物的多重探索,并由此揭示了万物的幽玄维度:客体总是充满了意义的剩余(Surplus),不可被主体穷尽,呼应了当代物导向本体论(Object-Oriented Ontology)的思想,如美国哲学家格拉汉姆?哈曼(Graham Harman)所言:物体不能被其所牵涉的关系所定义、穷尽,物体之中总蕴藏着一暗核(Dark Nucleus),理性无可穿越。

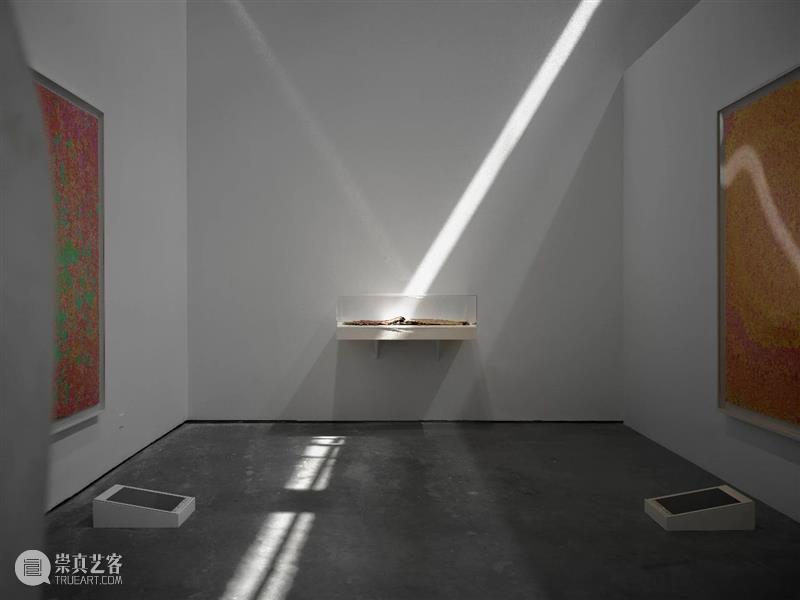

“意向之域”,刘月作品展览现场,香格纳M50

植物志,2023,18(H)x110x60cm

意向性(Intentionality),本为中世纪经院哲学之概念。直至十九世纪末,奥地利哲学家法兰兹?布伦塔诺(Franz Brentano)重新撷用此概念,以彰显心理现象与物理现象之别。简言之,意识总是朝向某物,以某物为对象。而策展人认为,如果人只以自身本位认知世界,则意向性便被束缚于知性枷锁之中。艺术则贯溢一股神秘之力,可以冲破这一桎梏,将意向性挹注于生命场域的不同面向。

“意向之域”,杭春晖作品展览现场,香格纳M50

“意向之域”,蔡磊作品展览现场,香格纳M50

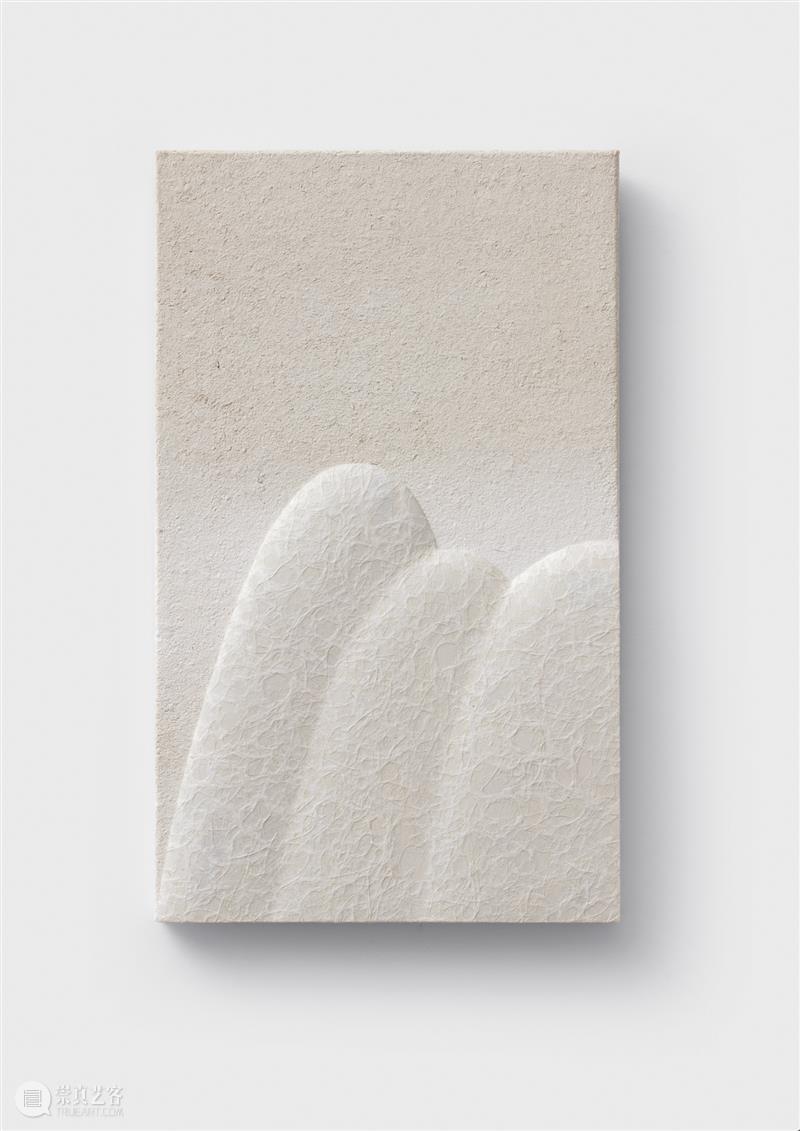

纵观全展,各艺术家以不同形态的雕塑作品挑战、扭曲理性定见。如杭春晖的作品《褶裥山》,营构了矛盾的视觉效果,既似重峦叠嶂,又似衣物皱褶:柔软与坚固、微细与浩瀚,圆融汇聚于作品之中;蔡磊的《毛坯房》,是一场关于空间的探索:依循透视法而构成的封闭空间并未带来知觉的明晰,反而弥漫压抑诡谲的未知感,加深了惶惑不安。

杭春晖-褶裥山 202402,2024,50(H)x30cm

蔡磊-毛坯房,2024,30(H)x23x7cm

苏畅和刘月的作品具有微妙的神圣感,前者《呼吸》的椭圆形态呼应着各地创世神话中的宇宙蛋(The Cosmic Egg)原型;而后者的《为极限值得唯一》的同心圆构图仿佛曼荼罗(Mandala)的变形。孙文佳《再生长》和徐丝易《声》,则展开了对历史、生死的探问:前者宛如远古生物的化石,后者则像遗骸,干瘪脆弱,各流露了属于死亡的纪念碑性(Monumentality),与场馆的崭新氛围构成悖论式张力。

“意向之域”,徐丝易作品展览现场,香格纳M50

“意向之域”,孙文佳作品展览现场,香格纳M50

六位艺术家的作品,意味着一个知觉领域的生成。这些作品似乎有着自身的边界,但这亦正暗示了边界以外还有一片广袤之地,尚待探索。既然物的意义不可穷尽,那么艺术家注定要在这片不可化约性(Irreducibility)的荒原上徘徊飘荡,无始无终。他或她的一切创作,最终总会指向未知的神秘维度。作品的出现,从来不为阐明甚么,而只是为了在意义之上擘裂一道黑暗深渊。这或许正是《意向之域》带来的最大启示。

“意向之域”,苏畅作品展览现场,香格纳M50

注:本文原载自《ARTnews》中文版杂志2024年4月刊,作者:李谅语。

/

意向之域

Limited Intentionality

展期:2024/3/22 - 6/1

(周二–周日 11:00-18:00)

地点:香格纳M50,上海普陀区莫干山路50号16号楼

/

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享