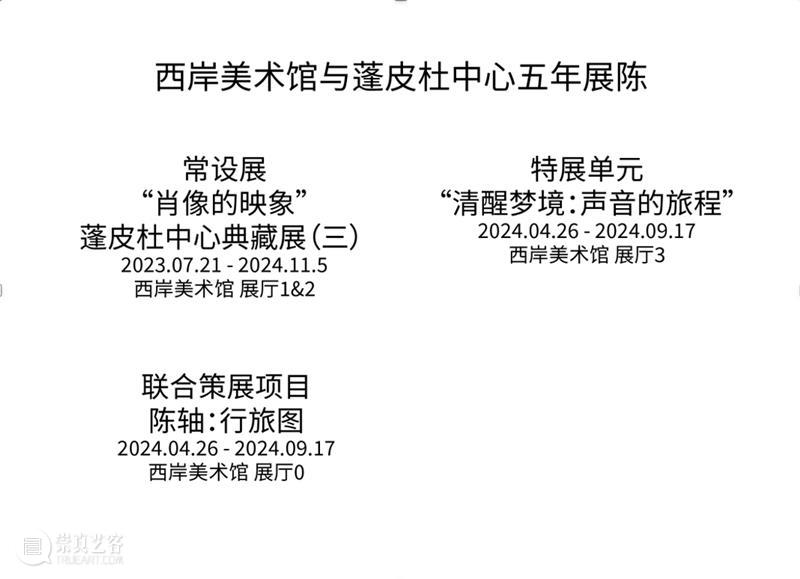

518国际博物馆日

邀你以另一种

方式开启一座美术馆

点击,听见一座美术馆的声音

未见其馆,先闻其声

身未至,声已达

置身美术馆外

就已开启“声音的旅程”

比尔·丰塔纳,《达赫施泰因冰川的寂静回声》,2024年,声音装置,尺寸可变,循环播放,“清醒梦境:声音的旅程”展览现场,西岸美术馆

比尔·丰塔纳,《达赫施泰因冰川的寂静回声》,2024年,声音装置,尺寸可变,循环播放,“清醒梦境:声音的旅程”展览现场,西岸美术馆或许你尚未踏入西岸美术馆,便听见了如钟声回响般的低频音波与似水滴落的敲击声音。当你听及它们的这一瞬间,你的“清醒梦境:声音的旅程”便拉开了序幕。这件作品正是艺术家比尔·丰塔纳的《达赫施泰因冰川的寂静回声》。艺术家在巴黎圣母院火灾后停摆的钟上安装了地震加速度计,记录了钟腔反射的城市声频,又于达赫施泰因冰川捕捉大冰雪消融的声音,他将二者重新编排创作出了这件以聆听为音乐构思核心的作品。这件声音装置在西岸美术馆二层户外平台上放置了20个扬声器,并以美术馆建筑作为声音的反射面,将艺术家精心编排的声音传播开去,令所有人听及声音之人的思绪不由被引向别处,开始循声觅旅。

既在此处,又在彼处

等你闻“声”而至

孙玮,《声寺》,2021年,声音装置,3 个帆布声学罩、3 个单声道扬声器、3 个音频文件由艺术家提供,“清醒梦境:声音的旅程”展览现场,西岸美术馆

孙玮,《声寺》,2021年,声音装置,3 个帆布声学罩、3 个单声道扬声器、3 个音频文件由艺术家提供,“清醒梦境:声音的旅程”展览现场,西岸美术馆

“清醒梦境:声音的旅程”展览现场,西岸美术馆

“清醒梦境:声音的旅程”展览现场,西岸美术馆

第一章节:此处与彼处

第一章节:此处与彼处

西岸美术馆 F2 - 户外空间

西岸美术馆 F2 - 户外空间

西岸美术馆 F1 - 中庭

西岸美术馆 F1 - 中庭

西岸美术馆 F2 - 中庭

西岸美术馆 F2 - 中庭

本次展览以位于西岸美术馆外沿公共空间和馆内中庭的三件作品开始。通过声音媒介与装置设置,它们在美术馆一角创造出特定的场所、情境,邀请观众进入其中。但当我们聆听这些作品时,又因声音的独特介质而不自觉会被引向别处,身在此地而心在远游。

比尔 · 丰塔纳,《达赫施泰因冰川的寂静回声》,2024年

比尔 · 丰塔纳,《达赫施泰因冰川的寂静回声》,2024年

苏珊 · 菲利普斯,《巢中布谷》,2011年

苏珊 · 菲利普斯,《巢中布谷》,2011年

孙玮,《声寺》,2021年

孙玮,《声寺》,2021年

苏珊·菲利普斯,《巢中布谷》,2011年,声音装置,6个扬声器、6个底座、音响设备、6个 AIFF 格式音频文件,时长:7分钟,该作品每30分钟播放一次,“清醒梦境:声音的旅程”展览现场,西岸美术馆

苏珊·菲利普斯,《巢中布谷》,2011年,声音装置,6个扬声器、6个底座、音响设备、6个 AIFF 格式音频文件,时长:7分钟,该作品每30分钟播放一次,“清醒梦境:声音的旅程”展览现场,西岸美术馆

第二章节:聆听阈限

第二章节:聆听阈限

西岸美术馆 F2 - 展厅 3

西岸美术馆 F2 - 展厅 3

声音的微小事件会产生意想不到的反馈和颤动。鼓膜是人体进化过程中最古老的印迹。这是一种原始的阈限,一扇通往另一种感知方式的大门。 这一章节的作品便将焦点围绕于那些细腻、微弱,甚至处于听觉极限的声音。

伊曼纽尔 · 拉加里格,《清醒梦境》,2006年

伊曼纽尔 · 拉加里格,《清醒梦境》,2006年

埃德蒙 · 库肖和米歇尔 · 布雷特,《蒲公英》,2006年

埃德蒙 · 库肖和米歇尔 · 布雷特,《蒲公英》,2006年

叶慧,《静可闻针》,2011年

叶慧,《静可闻针》,2011年

第三章节:声音与视觉

第三章节:声音与视觉

西岸美术馆 F2 - 展厅 3

西岸美术馆 F2 - 展厅 3

电影和视频技术发展所实现的图像与声音的完美同步很早便成为了艺术实验的对象。本章节中的三位艺术家便聚焦于此,以各自的方式对协调视觉和听觉的模拟技术加以分析、提出质疑。

加里·希尔,《满圆》,1978年

加里·希尔,《满圆》,1978年

王长存,《瀑布》,2013年

王长存,《瀑布》,2013年

奥利弗 · 比尔,《重生1(白雪公主)》,2014年

奥利弗 · 比尔,《重生1(白雪公主)》,2014年

奥利弗·比尔,《重生1(白雪公主)》,2014年,16mm 胶片,数字化,时长:2分57秒,由蓬皮杜馆友协会赠予,用于当代艺术项目,2014 年蓬皮杜中心,巴黎法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心

奥利弗·比尔,《重生1(白雪公主)》,2014年,16mm 胶片,数字化,时长:2分57秒,由蓬皮杜馆友协会赠予,用于当代艺术项目,2014 年蓬皮杜中心,巴黎法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心

第四章节:转变乐器

第四章节:转变乐器

西岸美术馆 F2 - 展厅 3

西岸美术馆 F2 - 展厅 3

自20世纪前卫艺术诞生以来,视觉艺术家对声音的兴趣经常表现为对乐器概念的拓展。音乐表演因此成为了探索有声物体的技术、材料潜能的游戏场。 而在本章节中,可以聆听到三位当代艺术家尝试通过改造乐器来获得前所未有的声音。

毛利悠子,《游行》,2011-2017年

毛利悠子,《游行》,2011-2017年

纳玛 · 察巴尔,《陌生人》,2017年

纳玛 · 察巴尔,《陌生人》,2017年

杨嘉辉,《消音状况 #22:消音的柴可夫斯基第五交响曲》,2018年

杨嘉辉,《消音状况 #22:消音的柴可夫斯基第五交响曲》,2018年

毛利悠子,《游行》,2011年-2017年,综合媒体装置,尺寸可变,“清醒梦境:声音的旅程”展览现场,西岸美术馆

毛利悠子,《游行》,2011年-2017年,综合媒体装置,尺寸可变,“清醒梦境:声音的旅程”展览现场,西岸美术馆

第五章节:代理声音

第五章节:代理声音

西岸美术馆 F2 - 展厅 3

西岸美术馆 F2 - 展厅 3

声音曾被认为是最即时、最真实的表达工具,如今也可以成为一种间接表现个性的方式。今天,数字技术使个人表达得以完全脱离实体。在电子通讯领域,“代理声音”可以被视为一种面具,用以隐藏发送方和接收方的真实声音和身份。

安妮 · 勒 · 特罗,《远处说话或保持沉默》,2019年

安妮 · 勒 · 特罗,《远处说话或保持沉默》,2019年

安妮·勒·特罗特,《远处说话或保持沉默》,2019年,声音装置,褪色的粉色地毯、3张长凳、音视频线、6个扬声器、电子控制系统、声卡、电脑、6个数字音频文件、中文版时长:20分钟,“清醒梦境:声音的旅程”展览现场,西岸美术馆

第六章节:城市漫步

第六章节:城市漫步

西岸美术馆 F2 - 展厅 3

西岸美术馆 F2 - 展厅 3

无论出于自愿还是由多变的经济状况所驱使,城市游走都关乎一种同时具备物质性和情感性的移动,它既是匿名的,也是主观的。通过声音这一媒介,本章节三位艺术家的作品都关注于人口不断流动交融的城市,探讨了城市作为作为人类移动场域所具有的无形的复杂性, 而这种特性与乡村的定居生活正好相反。

弗朗西斯 · 埃利斯,《二重奏》,1999年

弗朗西斯 · 埃利斯,《二重奏》,1999年

周滔,《鸡同鸭讲,猪和狗说》,2005年

周滔,《鸡同鸭讲,猪和狗说》,2005年

艾梅卡 · 奥格博,《指挥们/奥肖迪·奥克》,2018 年

艾梅卡 · 奥格博,《指挥们/奥肖迪·奥克》,2018 年

周滔,《鸡同鸭讲,猪和狗说》,2005 年,单频影像,4:3、彩色、有声,时长:6 分 09 秒,“清醒梦境:声音的旅程”展览现场,西岸美术馆

周滔,《鸡同鸭讲,猪和狗说》,2005 年,单频影像,4:3、彩色、有声,时长:6 分 09 秒,“清醒梦境:声音的旅程”展览现场,西岸美术馆

第七章节:迷幻频率

第七章节:迷幻频率

西岸美术馆 F2 - 展厅 3

西岸美术馆 F2 - 展厅 3

如果说一些古老的音乐形式被认为能够使人进入意识的深层状态,促进精神交流与共鸣,那么当今的流行音乐则以其独特的方式激活了集体能量。本章节中的两部作品穿梭于过去和现在,创造出充满催眠节奏的幻梦场景。

哈桑 · 汗,《珠宝》,2010年

哈桑 · 汗,《珠宝》,2010年

刘窗,《饱食终日的我》,2018年

刘窗,《饱食终日的我》,2018年

刘窗,《饱食终日的我》,2018年,影音装置,EVD、家庭娱乐设施(胡桃木柜、Atman 电视机、扩音器、PC 计算机、7个 JBL 扬声器、1个 JBL 低音扬声器、7.1 环绕声系统、塑料灯罩、LED 灯控制系统、镜子),尺寸可变时长:24分 24秒

刘窗,《饱食终日的我》,2018年,影音装置,EVD、家庭娱乐设施(胡桃木柜、Atman 电视机、扩音器、PC 计算机、7个 JBL 扬声器、1个 JBL 低音扬声器、7.1 环绕声系统、塑料灯罩、LED 灯控制系统、镜子),尺寸可变时长:24分 24秒 哈桑·汗,《珠宝》,2010 年,影像装置,35mm 胶片转为全高清录像、彩色、有声时长:6分 30 秒,2010 年购藏蓬皮杜中心,巴黎法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心

哈桑·汗,《珠宝》,2010 年,影像装置,35mm 胶片转为全高清录像、彩色、有声时长:6分 30 秒,2010 年购藏蓬皮杜中心,巴黎法国国家现代艺术博物馆-工业设计中心

第八章节:声波网络

第八章节:声波网络

西岸美术馆 F2 - 展厅 3

西岸美术馆 F2 - 展厅 3

全球各地的图像、文字和录音在互联网上得以即时传播。虚拟空间是一个变幻不停的数据库,各种新的创作方式在这个巨大的信息流中不断形成。本章节中,艺术家们通过独特的创作手法从取之不尽的互联网中寻觅创作素材,创造出全新的关于AI和虚拟空间的作品。

霍莉·赫恩登和马特·德莱赫斯特,《我在这儿 17.12.2022 5:44》,2023年

霍莉·赫恩登和马特·德莱赫斯特,《我在这儿 17.12.2022 5:44》,2023年

陶辉,《跳动的原子》,2019年

陶辉,《跳动的原子》,2019年

莫莉 · 索达,《我的歌声,蕾哈娜〈留下〉》,2018年

莫莉 · 索达,《我的歌声,蕾哈娜〈留下〉》,2018年

霍莉·赫恩登和马特·德莱赫斯特,《我在这儿 17.12.2022 5:44》,2023年,由人工智能生成的数字录像16:9、彩色、有声时长:5分35秒

霍莉·赫恩登和马特·德莱赫斯特,《我在这儿 17.12.2022 5:44》,2023年,由人工智能生成的数字录像16:9、彩色、有声时长:5分35秒

“清醒梦境:声音的旅程”展览现场,西岸美术馆

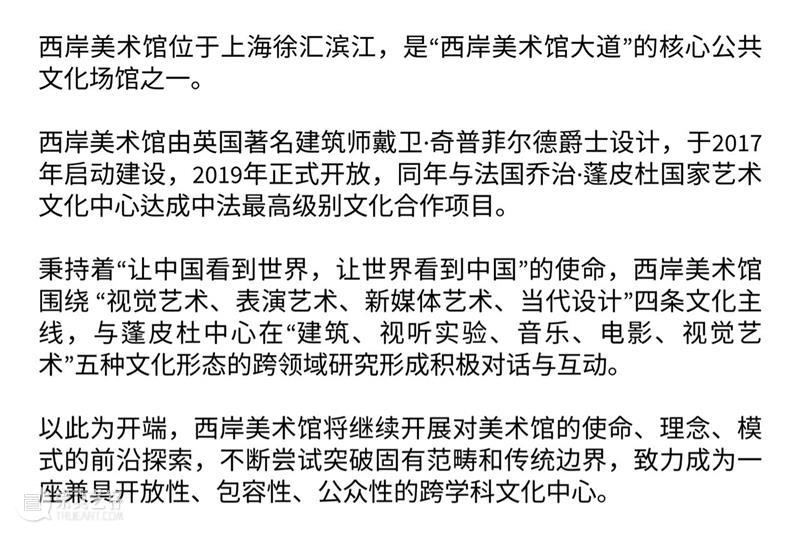

2024.4.26 - 2024.9.17

西岸美术馆 展厅3

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享