收录于话题

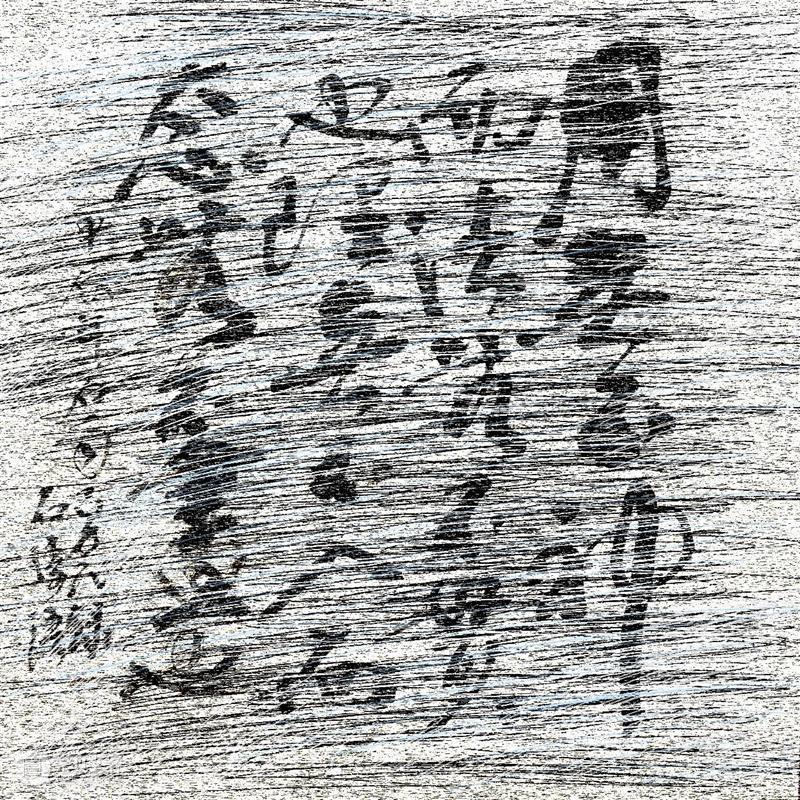

录石涛画语录

汉字,这一千年不变的方块字,承载着中华民族厚重的历史与文化,它不仅仅是一种文字符号,更是一种文化的传承与表达。然而,如今却要感叹汉字已被本家中楞小子折腾得遍体鳞伤。徐勇民老师通过文章与朋友相互告诫,提醒我们出言下笔宜慎。在文章中,汉字如同一位历经沧桑的智者,虽饱受误用之苦,却依旧保持着优雅与深邃。徐老师用细腻的笔触,描绘了现代人对汉字使用的疏忽,呼唤我们重新审视和珍惜这古老的文字艺术,共同领略汉字的独特魅力。

/

《并不是新鲜事》

徐勇民

老友颇通文字,我和他常隔空闲聊。

此刻要写的也不是什么新鲜事。他说他儿子单位一位领导(据称曾是力排众议脱颖而出者)年终表彰大会照着稿子念错了字。

义务教育普及了好多年,网络时代,人们完全可以用点击动作查到自己想知道的几乎任何事,当然包括不会读音的字和一些大致记得一堆横竖笔划却写不全的字。

汉字象形、指事、会意、假借、转注这些特质难免望文生义,阴差阳错,让人写错笔划或写成了另一个别的什么字,顺口发音读成了另一个字的音,凡夫俗子谁都没少因汉字的辨识与读写受窘。朋友圈以前也有人将尴尬念成了“锅盖”音。听众一般也会将口误看作是可能会发生在自己身上的事,多半是宽容地装作没听见。老友说,这招太厉害了,就不让你知道我知道了。

有了汉字便有了写出来的文章,也有了吟颂,朗读和大会发言,倒是有些文采的辞句,似是而非让人屡错屡犯。

大家只是在意坐在那个位置上的人,似乎不应看着稿子读错的那个字,也有可能文稿上就写成了别的字。若是在一旁注音,又失了面子。会场听众们已习惯于温顺的憋屈,也不忘事后文雅的揶揄。大家心知肚明这是文明节操的宽容尺度,让文化中幽默的质地抹上当下的色彩。错别字虽然有悖于通用语言文字法,能在文雅且庄重的场合犯错,不也是汉语言的附加乐趣?

典籍中的汉字一直倍受尊仰。出土新时器时代的龟甲和陶器上的刻符,已有约定俗成的笔画,你看,相距数百里的遗址出土的文字符号都是相同的。从卜辞到汉字,真实记载了中国文化的演进和文字本身的演变。考古发现先秦以来的文字,至今并未有另一套不同于演变至今的文字系统,古老文化的优越感也源于此。

安土重迁,无论身处何处,生活与生命唯一连接纽带便是汉字。千百年无人敢造次汉字的造字原则,读音异趣也无非是官话与方言之别。秦腔燕歌昆曲小调,都是同一种文字循各自的发音规则,尽倾大漠孤烟山间明月和小桥流水的千年绝唱。

可如今,汉字还未接手过多外来语的橄榄枝条,就已被本家中楞小子折腾得遍体鳞伤。“嗯,分明还有空间……,”老友调侃的整段文字, 我不忍引用于此。

汉字的辨识和书写培育了我们的情感表达,庄重,幽默,即可自负,也能含蓄。汉字带给每一个从牙牙学语到成年的人更多的是知识与智慧,乃至地域民族融合。回首看看微微一笑的年轻人,他们热爱并习得中国古典文学和世界文学,可以考得英文高分,也可以文言写下洋洋洒洒的长文,恰同学少年风华正茂,亦庄亦谐,真是好样的。

写到此,我给朋友发去文字,相互告诫,出言下笔宜慎。错了没关系,只要警钟长鸣,契而不舍(查字典后得知应为锲而不舍),写好汉字,有机会的话,念好稿子,做好自己的事情。

猜想他会将这意思告诉他那单位当处长的儿子的。

2024年4月29日

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享