收录于话题

在这次采访中,我们邀请杨诘苍回顾80年代他在广美度过的青年时代,他又如何在欧洲找到内心的平静,也请他谈谈自己对水墨以及欧美当代艺术展览中“中国城”现象的看法。

HEM:1980年代,您在广美度过了大量的学习和教学时光。可以请您谈谈当时广东地区,或者说南方地区的艺术环境吗?

杨诘苍(以下简称杨):我从1978年进广美国画系一直到1988年底离开,在广美十一年。七八十年代艺术界也没有什么前卫或现代艺术的认识,大家都在很努力地埋头学习,相信知识救国。80年代初开始有了一些西方现代思潮的翻译。当时不管是学生、学界,都看的,可看的东西太少了,在南方或北方都这样。

1981年老师尚涛上的第一节课是给我们介绍了中央美术学院研究生的毕业作品,其中李少文和陈丹青等人的作品让我们感到了刺激,觉得我们也有能力画得不会比他们差的。从那个时候开始,我就开始酝酿毕业创作了。加上七九年以来北京星星画会的一些少得可怜的消息,以为艺术表达可以更为放飞些的。

82年初我为毕业创作画了《屠杀》。在进美院学习的前前后后,我有过六七年画头像的严格训练,都画那种红、光、亮的标准像,离不开以前审美取向的模式。作为毕业汇报我尝试以颠复式手法交头像作业,画了一堆水墨死难人头。作品没被通过,又画了幅重彩《大火》。我们是首届毕业班,系里教师甚至员工都在关注学生的创作,“杀人”、“放火”肯定是玩大了。不管怎么样我还是完成了这两组没被通过的创作,最有意思的是我还给留下当了大学助教!

「 几十年来,这两组画一直挂在我巴黎工作室——在那个年代,大概它感动了我,也应该会感动一些人吧。有所感动,真诚表达,还是有人看得懂,这是我一直坚守的艺术态度。」

广东在80年代,甚至70年代的艺术思潮以及艺术的氛围,实际上不是外面以为的那样没有起色。当时广州的艺术家影响到全中国的事件有不少。如70年代还是广美学生的李正天,他们的"李一哲"四人组,美院司徒绵、杨尧的105画室,王度、林一林、梁钜辉、陈劭雄的南方艺术家沙龙,广州部队创作组的卲增虎等等。

在王广义组织的“珠海会议”上王度和舒群的大辩论及王度的辩压群雄令人震撼。所谓的“八五新潮”一直忽略个体表达的研究,广州有胡博、焦耀明、钟慰帆、徐坦、王惠敏、黄小鹏、陈侗、邓箭今、张海儿、林学明、李公明、杨小彦、莫妮卡、侯瀚如、杨诘苍……都非常活跃,不少还走向了国际。

八十年代中由于饥饿,书读得乱七八糟的,想让头脑安静下来,我住过两年庙宇、道观找清静,之后我改变了原先的创作模式,开始了以“不用眼睛看见”的毛笔和书写表达。这批作品在1987年夏天被法国蓬皮杜艺术中心的总监马尔丹先生(Jean-Hubert Martin)看见,我就去了法国。

HEM:您在过往的采访中谈到过八十年代广东艺术的边缘处境,您觉得这是什么原因造成的?今天的广东当代艺术似乎仍在规模与影响力上不能与北京、上海相比,您如何看待这一情况?

杨:广东尽管接大片海,但也不是什么边缘,只是不像北方那么慷慨激昂罢了。历来中国封闭,广州这个码头仍是开放的。广东人与外界的交流和联系从未中断过,在最保守的时代,收听香港电台也很普遍。

「 广东晋唐以前就与外界往来频繁。天竺的咖哩、巴西的咖啡、法国的奶酪、德国的汉堡包没人享受的,千百年来永远还是喝他的茶,煲他的汤,剪他的树头,玩他的鸟。广东人潇洒真实,专注自己,没办法跟北京、上海、深圳那种奢欲暴强比较。」

广东很多当代艺术家都挺有料的,维他命镜花园空间的艺术家,很多都在国际上很突出。这里的人不愿意跟中国人自己比,不愿意内耗、争权,也少得理北京、上海打擂台,这和广东人做买卖的方式是一致的。

HEM:您在世界政治经济大震动的八十年代末来到欧洲,此后长居国外。您也常常提到自己在最开始出国的时期,生活与身份上的变化带来了巨大的精神压力。创作对您来说是一种情绪的出口吗?您是如何度过那一段时期的呢?

杨:我出国的时候,确实是一个非常动荡的那个时代,其实也是一个非常有意思的时代。我1989年4月来的法国,当时预想不到国内和国外会发生这么多大事。不久,柏林墙也倒塌了,人类忽然变得非常开放,感觉世界会变得美好。欧洲也一下子潮水般地涌入了世界各地来的移民,我们也夹在这里头,成了后殖民与后现代的艺术家。时势造物,来到巴黎也算幸运,马上就进入画廊,用政府的工作室,参加的《大地魔术师》展览受到国际学术界特别大的关注,褒贬不一,直到今日。

杨诘苍在“大地魔术师”展览现场,1989,Zhou Documents. 355, Digital Kenyon

我当时最困惑还不是经济问题,跟别的艺术家有点不一样——有画廊代理,参加大展的作品被收藏了,文化部的工作室也不贵,安顿了。最困难的是开始不了解自己了,更不认识身处的西方,不知道该从哪里下手。

出国时,随身携带的作品在深圳被扣留了,来到欧洲的时候我一无所有。在海德堡等待进入巴黎期间,女朋友Martina是雷德侯教授(Lothar Ledderose)助理,在图书馆见他,满屋废弃的电脑打印纸,便拿作速写本,回住处用炒菜的珠江牌老抽再画后,那盐巴反白的粒光让我激动。当时蓬皮杜中心为参展艺术家现场创作的材料费没有限度的,我就第一次使用起巨量的墨汁,四十多天反反复复涂墨,那画由黑至白(光)的神奇得益于佛山老抽——《千层墨》就在这个时候产生了。我用了十年时间不断地重复塗墨,只为耐性地等待改变的到来。十年后的1999年,欧陆一场飓风横扫,我停下了“千层墨”。

1988年打印纸上的老抽画

《千层墨》,杨诘苍,纸上?墨,裱在画布上,95 x 86 cm,1990

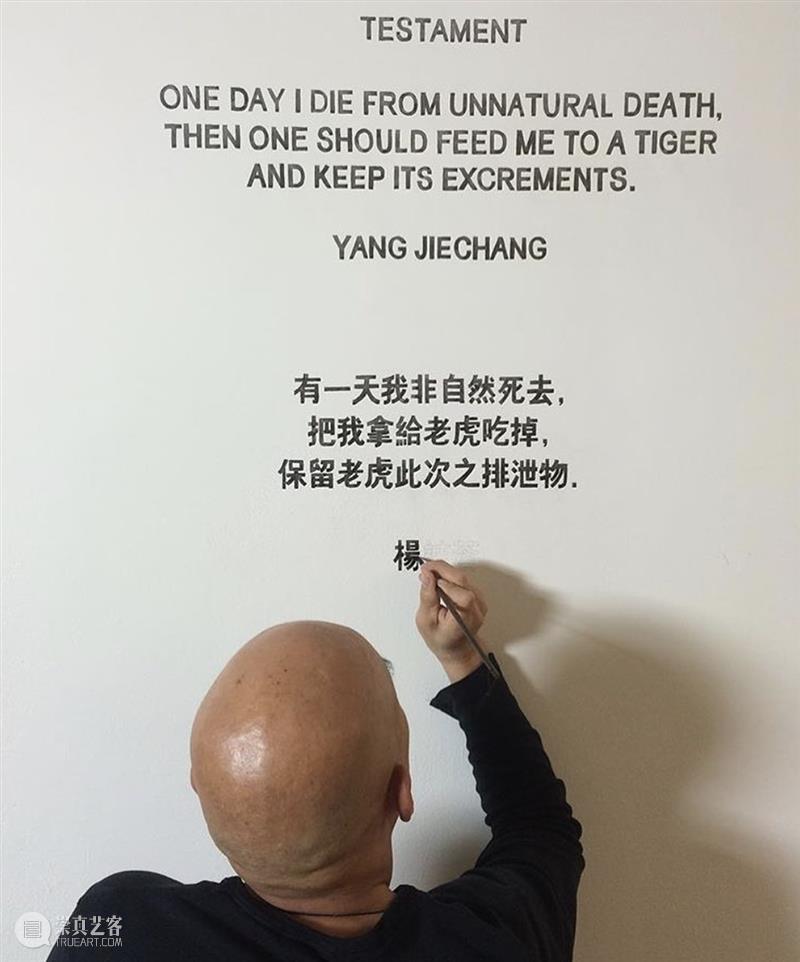

我习惯用创作解放压力和释放困惑。89年到法国后,面对学生、文化界如此不容易,我自己也是困苦。1991年在日本做了《遗嘱》这个作品,面对一泡老虎屎,把自己给放飞了,也放下了沉重的历史包袱。

杨诘苍在墙上写《遗嘱》

HEM:您一直坚持以毛笔进行创作。在您看来,毛笔独特的力量在哪里?它对您来说是一种确认身份的方式吗?

杨:毛笔与我的生活、成长过程和经历是一体的。我三岁,爷爷就教执毛笔认字。他是破落地主,认为是中国人就先要把字写好。“书法”是日后自然流露的事,这成了我的启蒙。

「 今天总是谈教育,却没有认识到汉字是有能量指引的,是天书。毛笔的运用既是美学的实践,更是个体的创造,是日常行为美学。」

我一直倡议儿童启蒙要拿毛笔认字,现在的教育已经把这一人类最伟大的文明传承给扔掉了。

我拿了六十五年的毛笔,对我来说对事、对物有感觉就不会考虑那么多的技巧,直接用毛笔表达。以前的文人每天的日常,毛笔是离不开手的,使用过程也不会想到这一笔是什么派,那一划是什么体。讲修行,以手通心接灵,留下来的那种墨与痕迹,就成了今天的一种集体记忆,成为艺术,永恒的精神价值。

杨诘苍的书法练习

当年马尔丹看到我鬼画符样的纸堆很喜欢,以为我的作品是从书法来的。以西方文明的角度来审视,他们是将中国的书写文明以及中国的艺术放在人类文明长河中来比较认领的。海德堡大学雷德侯教授认为中国书法是人类文明最伟大的贡献,而我们今天却把书法变成了民族主义的陈词滥调,保留剧目,不鲜活。毛笔见性的,你拿支笔写个字,甚至划条线,就能知道你的志趣,比观念艺术具体。

「 拿毛笔创作,或者我在西方用毛笔作品参与展览、养活自己,不是因为在他们看来这是中国文化,他们不这样看。在我的画廊里也有不少的艺术家,他们也用墨,但是他们不会把它看成是一种中国符号。我认为我们的思维太固定了,固定在中国的视角里面去看毛笔了。」

只是毛笔对我来说着实太方便了——有什么想表达,只要拿起这工具,就不用思考技术,不用思考形式这玩意,直接表达,非常快,而且很便宜,随身带。

HEM:您在千禧年之后逐渐重新开始在中国办展,一开始是怎样一个契机或者心态?

杨:从 90年代中我就开始有不少的机会。这时期香港艺术博物馆的朱锦鸾,亚洲艺术文献库的杜柏贞(Jane DeBevoise)、汉雅轩的张颂仁,还有特首的妹妹金董建平(Alice King),都在不停地收藏当代水墨,创立水墨会,还计划在西九龙盖一个水墨博物馆。在这个契机下,金女士借“法国五月”(Le Frenche May)的项目在香港大学艺术博物馆给我做了次很大的个展。我的作品开始被认识,被肯定,被收藏。

这时,深圳画院办“水墨双年展”,董小明和严善錞他们几乎每一届都请我。每一次邀请,我都故意加码,提交越来越过份的留墨给展览,没想到每一届都通过评审。90年代末一组三幅巨大的“千层墨”参加上海双年展(1998),之后还连续参展了三届广州三年展的现场创作。

「 我就这样通过这种机制性的国际双年展、三年展的方式回中国。看到水墨有这种可能性,受邀就比较多了。当时较开放,实际上整个90年代,2000年以后,一年有好多展览,想起来都开心。」

疫情之后回来的第一个展览是在苏州的吴中博物馆,有意思的。博物馆把古代文物陈列跟当代艺术结合,像巴黎吉美博物馆、卢浮宫也做当代艺术展一样。刚解禁,江东的艺术家和好朋友来了很多,也是开心。

HEM:近年有回到广东过吗?您认为广东现在的艺术生态和80年代比有发生什么变化?

杨:对,今年我才又回广东呢。我喜欢广东,一般回中国或者香港办什么事,都在老家佛山,尤其上佛山的杜马禅园住一住。很多跟以前不一样的事情在发生,艺术与生活已经逐渐融合起来,时常分辨不出它是艺术行为还是生活方式。我觉得跟我们80年代那个时候比,有“一步踏入如来地”的感觉。我们当时十足地下工作者,一味反叛,不停挣扎,今天的人都比较随意,特别是广东,没有那么多剑拔弩张的东西。

HEM:您常提到80年代所感受到的南方艺术家和北方艺术家在理念和实践上的分野。在您看来,今天还有这样的分野存在吗?您认为今天我们还尝试以“南方”和“北方”为视角来探讨中国艺术有没有意义?

杨:现在的艺术比以前成熟了,特别是艺术经由市场化、国际化,高高在上的那个势头一棍子打下来后就安静多了,回归艺术的本质,没有了摇旗呐喊,造词山帮。

「 状态不一样了,人经历过大风大雨,见过世面以后,很多人都开始回归他们的内心,从心灵里面去寻找当代性,这是很有意思的改变。艺术的本质也就是拉高人的本性嘛,南方、北方也该这样。

以前想太多,也要太多,以为能引领潮流就会改变世界。人连自己都改变不了自己的时候,你一味往外求,适得其反了。 」

处世道百年不遇变局,还是艺术靠得住。你有悲欢离合也好,你得到修为也罢,通过留下的痕迹体现每一个体流动的那种状态,也又反过来认证时代。

我特别喜欢明末清初的遗民留墨。他们创造了另一种非常美丽的存在。尽管家国不存,通过他们各自的艺术表达,你能与他们同命相连,存有一种矜贵。这高度不仅是中国的,人本身必具。这么悲惨的以命搏的年代,通过艺术,引导观者抵达他们心中美好的意向,美就在这里。

《网》,杨诘苍,墨,宣纸,123 x 246 cm,1984

HEM:说起欧美当代艺术展览中的“中国城”现象,近来,也有许多欧洲艺术机构做中国当代艺术的群展,比如法国国立移民史博物馆的“我有一个家”(J’ai une famille),您也展出了三件作品。作为一名从90年代起就长期生活在欧洲的艺术家,您感觉中国当代艺术家在欧美艺术圈内的境况相较您刚出国的时候,有没有什么改变吗?

杨:八九年春的时候,费大为也出国了。一次大家吃饭,他很希望马尔丹能够在巴黎蓬皮杜艺术中心做一个中国当代艺术的展览。马尔丹当时说了一句:“没有中国当代艺术,只有当代艺术家在中国!” 他选择的三个中国艺术家(顾德新、黄永砅、杨诘苍)过来法国展览,不是因为他们代表中国,是中国已经具有当代性。他以平等和平衡的视角去看待我们的。这一点让我学会很多,这与之后流行的所谓“中国当代艺术”的见地不在一个高点上。

“中国当代艺术”的出现稍晚一些。知道些中国的欧洲商贩开始留意到中国有艺术家出现了,好心要介绍中国了,也好意做买卖了,来到中国。商贩将中国当代艺术现象当成在欧美的“中国城”的认知,一下子孙悟空穿上了金首饰。这个词“约定俗成”了,落了降(下了咒)。提到的“我有一个家”,也有这种尴尬。没办法,把握好自己是最重要的。

《致徐渭》,杨诘苍,纸上?墨,裱在画布上,305 × 189 cm,1986

艺术的可能性多,很多人也想参与,要做出一些有意思的事情,但是往往认知不足,高度不够。我认同当年马尔丹与费大为的讨论,“当代艺术在中国”是具国际视野的。十多年后范迪安串合蓬皮杜也做了个“中国怎么样?”(Alors, la Chine?,2003)的展览,就这样定了格。

“正名”,重新脚根站稳,认定方向。艺术是鲜活的,要你想要(if you want you can - Diana Juste*)。

* 这句话引自艺术家的友人

关于艺术家

杨诘苍

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享