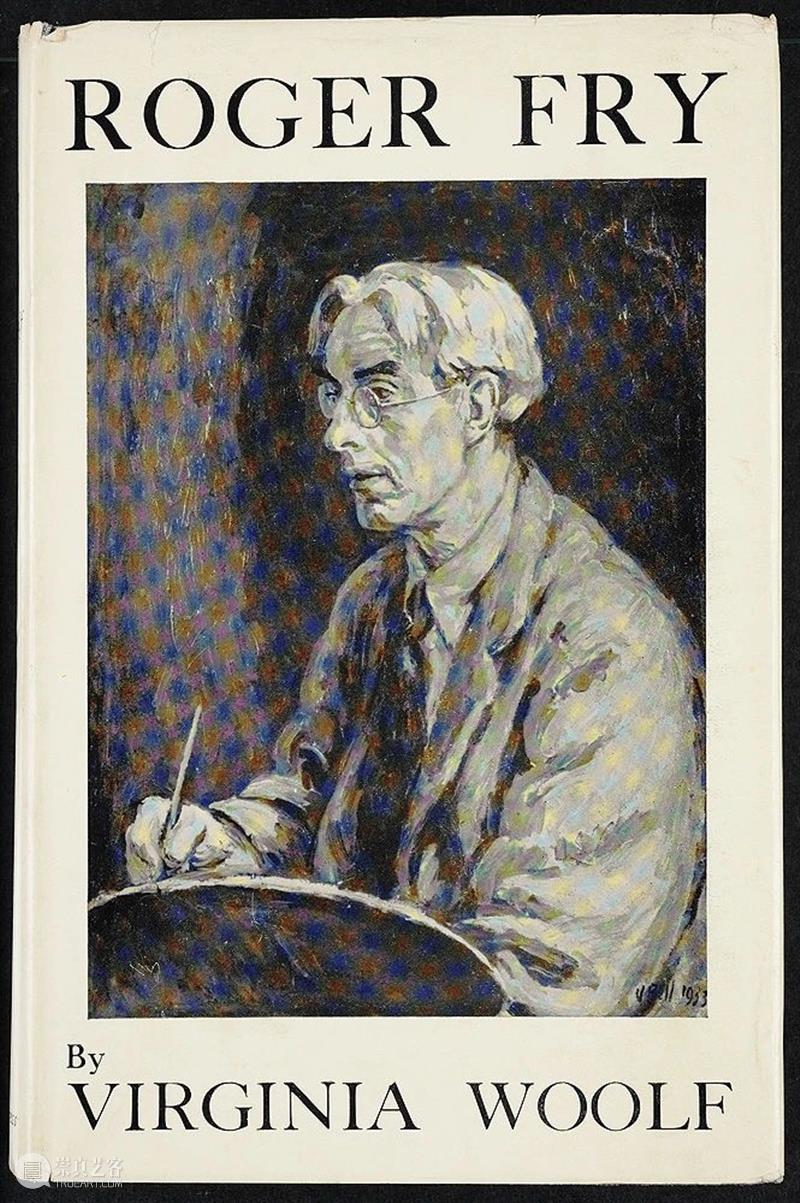

弗吉妮亚·伍尔夫:《弗莱传》

艺术批评的语言生产:一次历时性审思

The Linguistic Productivity of Art Criticism: A Diachronic Reflection

诸葛沂

ZhuGe yi

艺术批评是对艺术作品进行描述、分析、阐释和评价的写作文类和智性活动。[1]语言则是艺术批评的媒介。从本质上讲,语言是人类交流思想的最重要手段。[2]因此,艺术批评拥有语言的力量:摹象状物,表情达意,传达意见,维护身份,持守权力,激发变革……语言服务于相互理解的社会实践,具有生产性;艺术批评作为一种面向公众的话语实践,同样具有生产性。

艺术批评对于艺术品的认知传播、艺术家的身份建立、艺术史的构建书写和艺术思潮的兴衰迭代,都起到直接的重要作用,这种作用完全可以在话语层面上或通过语言学方法来进行考察。虽然艺术批评对艺术事业具有推动作用,但是,艺术批评作为一种以语言为媒介的活动,与艺术创作有本质上的不同,而正因为这种不同,才能赋予艺术批评以重要性,也才能捍卫艺术创作的独特性。如果艺术批评整体状况停留在无关痛痒的客观描述,并走向语言僵化和话语雷同,那么艺术批评的社会性、民主性和多元化就会受到损害,艺术批评的价值也将失却;如果艺术家舍弃艺术创作非语言媒介的独特性,忽视其本真性的表达方式,忽视非专业的观众,迎合、移植或依赖僵化的语言模式和批评话语,那么“艺术废话”(artspeak)也将越来越多。此时,艺术生产和艺术批评生产都将远离感性,剥离智性,走向式微,甚至湮灭。

现代艺术批评是现代公民社会形成进程中的产物,是现代社会公共领域的一部分。它架构了艺术家和公众之间的桥梁,参与了公共舆论、审美协商和意识形态构建。[3]

在19世纪的欧洲,艺术批评文章呈指数级增长,这种情况的出现首先源自艺术生产体制的变化。艺术家不再专门为教会或国家工作,而成为自由职业者。19世纪中叶,法国年度官方沙龙的评审标准不仅遭到艺术家反对,还让许多议员和中产阶层不满。[4]随着社会和文化的变革氛围日益浓厚,共和革命的自由主义精神在艺术中传播,在重重压力下沙龙标准开始放松,并向公众开放,接受大众评判,于是,一个可以进行个人审美判断的公共空间被创造了出来,一个由阶级斗争而浓缩成趣味斗争的场域被创造了出来。[5]由于画作的接收方不再是相对固定标准的阶层,而是含混的、充满社会矛盾的人群,那么,传统的艺术惯例或经典的美学标准就被推向了商榷和变革的境地。在这一过程中,具有新闻性质的艺术评论扮演了不可或缺的重要角色。

马奈《奥林匹亚》甫一展出便引起强烈的公众反应,T. J. 克拉克(T. J. Clark)对于当时报刊上的共时性评论进行了巨细无遗的研究。他发现,1860年代正处巴黎出版业高峰期,沙龙艺术评论几乎成了报章杂志上众所期待的栏目。有关1865年沙龙的80篇奇怪的评论中,有近70篇提到了马奈,但只有4篇是肯定的。“我完全感觉到,他们自己就像一个家庭里的数个成员,相互嘲笑着各自的偏爱,来回借用着各自文章的短语,在一个单调而严厉的对话中争斗着机会(为了原创性而争斗)。”[6]面对这些丑闻报道和漫讽刺画,面对公众反应和批评家们的压倒性的嘲讽反应,克拉克指出,忽略它们而只重视肯定性评价是不负责任的。他认为,这些评论中出现的不可饶恕的刻薄挖苦,本身就是十九世纪艺术批评必需的修辞手法。

马奈:《奥林匹亚》1863

马奈:《奥林匹亚》1863

单纯的文本并不能带来内涵更新和意义增殖。不论是正面支持马奈《奥林匹亚》,还是反对和讽刺它的文本,其共同性都在于评论这幅作品。按照巴赫金的互文性理论:“任何两个表述,如果我们把它们放在涵(含)义层面上加以对比……那它们就会处于对话的关系之中。”[7]所谓“对话关系”,是指彼此呼应的言语交际中的话语,是在不同的话语主体间进行的完整表述,这种表述不是在语言学的“意义”层面上,而是在价值论的“含义”层面上展开。[8]所以,持不同观点的艺术批评实际上正是话语主体间的价值辩论,而当这种争辩持续下去并成为更多人/话语主体的言谈内容时,新的言论必然会引用已有文本,正如克里斯蒂娃所说,“任何文本的建构都是引言的镶嵌组合”,这说明,对话既有主体性又有交际性,即形成互文性。[9]随着对话主体不断扩展,依据不同意见,逐渐形成共识群体;某个共识群体的共识,不仅仅在于对这幅作品的褒贬,而是更广泛的价值共识,如对革命性或先锋性的拥护。因为,话语并不仅仅关乎语言学,而是与实践中的本质因素息息相关,以解构/建构的姿态囊括无意识、主体性、社会关系的总和,那么它已然成为一种具有异质性的“生产性的暴力”。[10]

1860年代的法国艺术批评恰恰具有这样的生产性。彼时,艺术家职业地位便越来越依赖于公众认同,传统的专业鉴别被公众的评判所取代。对于绘画来讲,它既是技术惯例与审美惯例之间摩擦砥砺的场所,也是达成新的审美意识形成的载体。艺术家的冒险革新如果没有被人注意,那就没有意义,而评论和争辩越多、越激烈,话语传播面就越广阔,越容易形成共识群体。德·迪弗认为,敏锐感知到陈规正被推翻、新协定正被重新协商的来自于资产阶级精英的艺术爱好者,他们拥有一种对社会异识(differend)的道德尊重,而这种尊重促使他们审美地感知艺术;他们还具有一种“想要异于普遍共识、非趣味判断”的异议情绪(dissent);对于这种情绪来说,所有否定性图形(解构、冲突、扯破、无意义)都是适合的。这种对传统“高雅品位”的抛却,这种根据自我感觉及特殊审美经验来看待艺术的方式,不仅是一种审美判断,也是一种价值判断,具有异质性的共识。正是这种共识,推动了现代艺术的进程。

可见,话语和文本是一种生产力(productivité)[11],开放的艺术批评更是艺术进展的强大的生产力,不论这种艺术批评赞成与否。[12]

从结构主义符号学的角度来看,“艺术”是一个与神话、科学等相对反(the other way around)[13]的结构公设指称,这一指称所假定辖括的,是人类称为艺术的每一个事物,这一假定是普遍的无意识的结构性的存在。但是,这个符号的内容本身是没有固定标准和清晰边界的,这样,在根本上,“艺术”是一个大写的范畴,失去了具体的特殊性,它成为一个关于符号(内容)的符号,成为我们共通而又方便地用来称呼某物为艺术的指称符号。在这个符号交流的游戏中,“艺术”这个词什么都不是,而是让这些交流得以进行的空旷的广场而已。“艺术”成为一个不需要限定内容,一个所指不明的空洞能指,一个只要存在就可以占据共识的位置。[14]从这个意义上讲,艺术是一个专名(proper names)。

根据语言学家克里普克的理论描述,专名不是一个概念,而是代名词和指示词,它只有指称而没有涵义,它乃是一种命名事件,并通过言谈者之链被传递。“艺术”一词确实拥有某种意义,但是,有多少种艺术理论就有多少种意义,这种意义的不确定性反而加强了它的指称性。当一个通过其情感的暗示及其情感的冲突来作了判断的爱好者说“这是艺术”时,这实际上就是一种命名行为。在以“艺术之名”给一个给定的东西加以命名时,便表达了它值得被称为艺术的情感,也再次确认了实施命名的权利和义务。

19世纪60年代后,开放的艺术批评使“艺术”(或什么是好的艺术)成为一个公众参与讨论的话题,“艺术”的标准更加脱离了传统惯例,越来越成为一个涵义不确定的指称,更让“艺术”成为一个凝结共通感和建立共识的载体。假如你是一个乐于表达和分享意见的评论者,在艺术的名义下批判你所厌恶的、展示你所疑虑的、表扬你所钟爱的,你宣扬你的趣味,申明和坦言你的趣味,试图分享他人,不论你是专栏作家、专门记者、教师还是博物馆馆长、艺术收藏者甚至艺术商人,在这种将审美判断公开化的时候,你就有资格成为一个艺术批评者了,当你在评论时运用证论来表达情感并展示鲜明的观点差异且收获关注和支持的时候,你便成为一个具有强有力的影响力的艺术批评家了。总之,你在“艺术”这一专名之下工作,批判了你的审美敌人,拓展了你的艺术趣味,颁布了你的艺术标准,传播了你的艺术理念。随后,你的理念不仅仅是你的理念,你的情感不仅仅是你的情感,你的传统也不仅仅是你的传统,你的理念、情感和传统会召唤事物的出现,不论是艺术作品还是艺术史,这都在客观上促进了艺术的生产。

当然,最紧迫的问题是,谁最终被允许代表谁说话,以谁的名义说话,尤其是在涉及到广泛社会参与的艺术批评时[15]——一言以蔽之,实施命名的权利具有重大意义。有的时候,是艺术家本身以种种言论和谋略参与命名,如杜尚作为展览评委而化名“R. Mutt”送交一个在公共厕所中随处可见的男用小便器,遭到评委会拒绝后借照片和杂志传播了他对体制的批判;有的时候,批评家起到重大的作用,如格林伯格对媚俗艺术的批判和对前卫艺术的支持,以及他对纽约画派或抽象表现主义的强有力的推动。

如果最终只有一方被允许说话,那么作为一个专名的“艺术”就被剥夺了专名的特殊性,成为一个具有严格内涵的僵化名词,可是事实和历史都表明,“艺术”本该是一个专名,是一个允许所有人给予判断、声明观点和热烈讨论的公共空间。在这个空间中,反对者与千万者同样重要,因为他们将带来关注和反思。正如艺术评论家戴夫·希基(Dave Hickey)所说:”当没有人持不同意见时,谁还需要批评?”他认为,艺术和艺术批评本质上应该是大众化、民主化的。[16]

什么样的语言构成了对艺术的有效批评?

巴克森德尔(Michael Baxandall)在《艺术批评的语言》一文中提出这个疑问,并反思了对视觉艺术或图像所做的文字描述。他断言,大多数人对艺术批评的第一个误解是,它是用来描述一件艺术作品的,而他的观点则相反——与其说这些词句是描述性的,不如说是指示性的。接受者应该把批评作为思考作品本身的指导,而不是别人对作品的描述。他认为,欧洲语言缺乏足够的直接表达艺术某些方面的词汇,这就让描述更成问题。实际上,他触及到的,正是艺术批评与视觉艺术之间的“语图”关系问题。

巴克森德尔指出,当试图用一种媒介来描述另一种媒介时,文字和图像之间的鸿沟变得痛苦而明显。他经过观察和统计,将艺术批评术语分为三类:(1)比较性或隐喻性的,如“激动的”、“平静的”;(2)因果性或推论性的,如“精致的”、“技艺精良的”;(3)观察者主观感受的,如“冲击力强的”、“出人意料的”、“拥挤的”。尽管表面上这些术语之间存在差异,但每个类别的单词都可以被解释为主体或观察者的投影,而来自不同类别的单词可以指向艺术作品的同一区域,从而进一步模糊了类别之间的界限,这也就说明,词汇在恰当地展示图像艺术上存在显明的不足之处。

迈克尔·巴克森德尔(Michael Baxandall)

迈克尔·巴克森德尔(Michael Baxandall)

巴克森德尔还深入探讨了用线性逻辑的词语来批评本质上是非线性的艺术的企图。事实上,没有一种有效的方法可以让文字适合一件视觉艺术品。尽管如此,艺术评论者往往采取两种方法来写作,即要么把听众完全拉到他自己的感知过程中,使听众以与评论家相同的方式看待这件作品,要么必须以一种引发思考的方式来解释这件作品,而不是简单地描述。因此,就艺术批评的有效性而言,因果性或推论性的词,或曰指示性词汇,是一个至关重要的工具,它们是最有可能在听者中引发对其他艺术作品和流派进行推断的词汇,这便有助于将艺术作品牢固地定位于艺术界及其他社会和思想领域中——这正是艺术批评的基本目标。[17]

巴氏关于“以文逐图”的有限性的观点,实际上源自文字与形象的辩证对立观,也符合语言学的主流观念。比如,索绪尔认为,词是概念或形象与声音之间的联系,在使用中,这个词是任意的,与它所表示的图像没有任何真正的联系;皮尔斯的“符号”概念也大致相同,他认为,所有的词都是代表一个对象的符号,只是因为惯例规定了它,代表特定图像和物体的词语与它们所唤起的图像没有实际的联系。由此,巴克森德尔指出,在艺术批评中,描述性的语言无法充分解释一件艺术品中的“视觉趣味”。艺术评论家要想有效地传达一件艺术作品的趣味,唯一的希望就是那些与形象无关的、具有论证性的、因果性的词语或描述,而不是那些远离图像本身甚至线性语言叙事,他认为,那些对艺术作品进行社会历史学分析的艺术批评恰恰是最让人担心的,最无实际效果的。

那么,优秀的艺术批评应该是怎样的呢?巴氏认为,在最好的批评写作中,词语是向着充分、确定、可论证的方向顺时针旋转的,写作者以自己的方式来处理词语对绘画的描述问题,让评论远离线性语言的威胁,最终发展出一套实指性、准确性甚至精确性的完全成熟的推论性词汇表。

纵观现代艺术批评史,能够达到这一水准的屈指可数。后印象派的主要支持者罗杰·弗莱(Roger Fry)应该是此中典型。

弗莱拒绝了现实主义,批评印象派的经验主义和自然主义基础,依循瓦尔特·佩特(Walter Pater)所倡导的“技术的形式主义的批评方法”[18],发现后印象主义的“想象力的视觉语言”——线条、坚实的团块、笔触、质量、斜面、光与影……进而强调艺术佳作应具备的两种统一性:交流情感的统一性和呈现模式的统一性。[19]弗莱认为,是对结构重要性的认识使后印象派作品(特别是塞尚、高更和西涅克的绘画)脱离了印象主义,呈现出一个“有意义的与表现性的形式新世界”,“为现代艺术恢复消失已久的形式与色彩语言”,“重获想象力的自由和精神的满足”。[20]弗莱凭借大量充满智性论证和感性抒写的批评文本,以及对两届后印象派画展的主持,改变了英国公众的艺术观,也使艺术批评产生了一场革命。“造型”(Plastic)、“图画平面”(picture plane)、“色调”(tone)、“构图”(composition)以及“结构元素”(structural elements)等等成了形式主义艺术批评语汇的关键词,流行开来,深入人心,开创了能向20世纪40年代后的英美形式主义道路。[21]

罗杰·弗莱(Roger Fry)

罗杰·弗莱(Roger Fry)事实证明,弗莱发展出了推论性、实指性、准确性的批评话语系统,产生了深远的影响力,具有强大的语言生产力。弗莱艺术批评的价值,在于激发观众潜在的感性的能力,帮助观众成为一个艺术的欣赏者,并在这种心灵之间的交流中,使艺术成就其本质。[22]

毋庸置疑,弗莱的艺术批评正是巴克森德尔所推举的“有效的”艺术批评。

(未完待续)

注释:

[1]沈语冰:《艺术批评的原则、理论与方法》,《新美术》,2022年第2期。

[2]Colin Cherry, On Human Communication: A Review, a Survey, and a Criticism, Cambridge, MA: The MIT Press, Cambridge, 1957, p.4.

[3]沈语冰:《艺术批评的原则、理论与方法》,《新美术》,2022年第2期。

[4]Harrison C. White & Cynthia A. White, Canvases and Careers: Institutional Change in the French Painting World, New York: John Wiley & Sons, 1965, p.31.

[5]Thierry de Duve, Clement Greenberg: Between the Lines, Trans. Brian Holmes. Paris: Editions Dis Voir, 1996, p.62.

[6]T. J. Clark, ‘Preliminaries to a Possible Treatment of Olympia in 1865’, in Modern Art and Modernism: A Critical Anthology, edited by Francis Frascina and Charles Harrison with the assistance of Deirdre Paul, Harper & Row , Publishers, New York, 1982, pp.259-273; Original Source: Screen vol.21, no.1, Spring 1980, p.259-265.

[7]《巴赫金全集》第4卷,晓河等译,河北教育出版社1998年版,第301页。

[8]姚文放:《文本性/互文性:生产性文学批评的文本形态》,《文艺研究》2022年第5期。

[9][法]朱莉娅·克里斯蒂娃:《主体·互文·精神分析:克里斯蒂娃复旦大学演讲集》,祝克懿、黄蓓编译,生活·读书·新知三联书店2016年版,第150页。

[10][法]朱莉亚·克里斯蒂娃:《诗性语言的革命》,张颖、王小姣译,四川大学出版社2016年版,第4页。

[11][法]朱莉娅·克里斯蒂娃:《符号学:符义分析探索集》,史忠义等译,复旦大学出版社2015年版,第51页。

[12]这里指的是面向公众的参与面广泛且观点不一的艺术批评样态。

[13] Claude Levi-Strauss, Structural Anthropology, trans. Claire Jacobson and Brook Grundfest Schoeph, New York: Basic Books, 1963, p.21.

[14][比] 蒂埃利·德·迪弗:《杜尚之后的康德》,沈语冰、张晓剑、陶铮译,南京:江苏美术出版社,2014年,第8页到第27页。

[15]Beate S?ntgen and Julia Voss, eds. Why Art Criticism?A Reader, Berlin: Hatje Cantz, 2022, p.12.

[16][美]戴夫·希基:《神龙:美学论文集》,诸葛沂译,南京:江苏凤凰美术出版社,20118年,第24页。

[17][英]巴克森德尔,《艺术批评的语言》,载[英]柯尔马等:《艺术史的语言》,王春辰等译,南京:江苏美术出版社,2008年,第69到79页。

[18]Solomon R. Fishman, The Interpretation of Art: Essays on the Art Criticism of John Ruskin, Walter Pater, Clive Bell, Roger Fry and Herbert Read. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1963, pp.46-50.

[19][英]罗杰·弗莱:《弗莱艺术批评文选》,沈语冰译,南京:江苏美术出版社,2010年,第85页。

[20][英]罗杰·弗莱:《弗莱艺术批评文选》,沈语冰译,南京:江苏美术出版社,2010年,第130页。

[21]沈语冰:《罗杰·弗莱的批评理论》,《美术研究》,2008年第4期。

[22]Christopher Green, ed., Art Made Modern: Roger Fry’s Vision of Art, London: Courtauld Institute of Art, 1999, p.29.

作者简介:诸葛沂,杭州师范大学弘丰中心教授,博士生导师,浙江省之江青年社科学者,杭州师范大学卓越人才学者。浙江大学—得克萨斯大学联合培养博士。致力于西方艺术史学和艺术批评理论的翻译与研究,兼及视觉文化和电影研究。著有《尤利西斯的凝视:安哲罗普洛斯的影像世界》《艺术与此在》《思想与方法:T. J. 克拉克艺术社会史研究》等,独立或合作翻译《现代艺术:1851—1929》《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》《神龙:美学论文集》《作为模型的绘画》和《印象派:反思与感知》等,在《文艺研究》《美术研究》等期刊发表论文数十篇,多篇被《人大复印资料》《新华文摘》《中国社会科学文摘》等转载或摘编。主持完成国家与省社会科学基金项目若干。与沈语冰教授合译的《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》曾获ACC第八届“艺术中国·年度影响力”年度艺术类出版物提名奖。曾参加第35届世界艺术史大会,赴巴黎德国艺术史研究中心(DFK)等处访学交流。现兼任浙江省艺术学理论学会秘书长,浙江省美学学会常务理事。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享