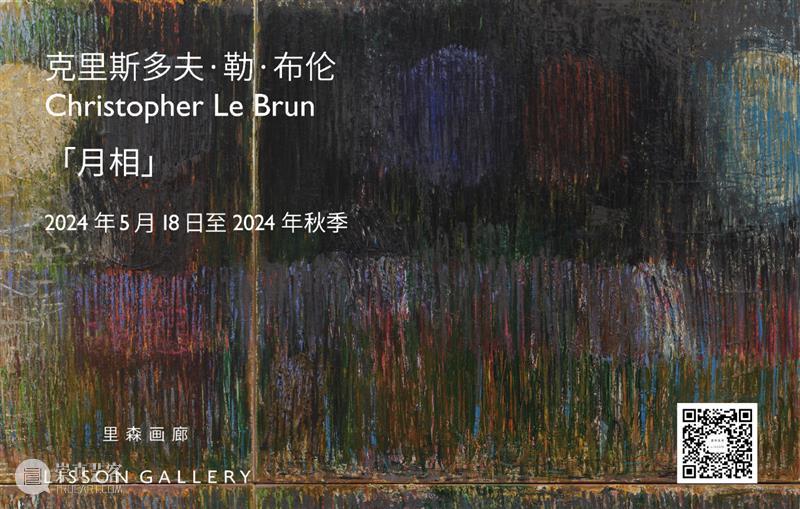

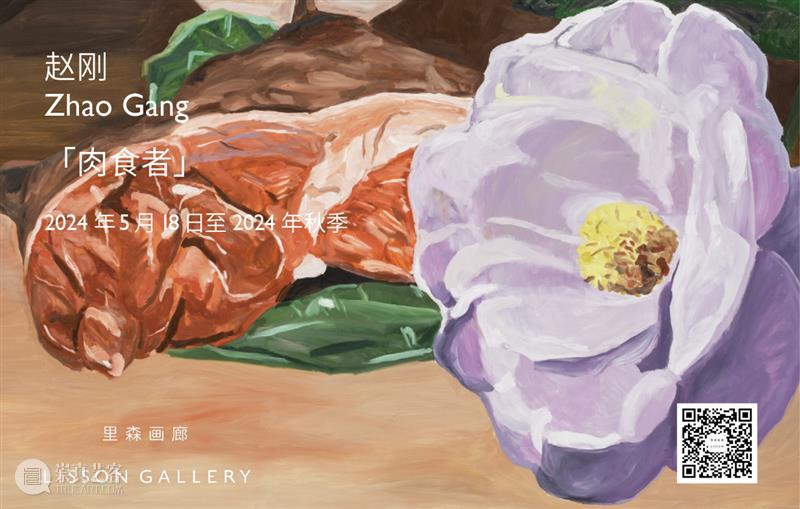

赵刚个展「肉食者」现场图,里森画廊,北京,2024年5月18日至2024年秋季 ? 赵刚。图片由里森画廊提供,由杨灏拍摄

此次展览呈现的作品,是赵刚创作实践中两条主线交汇的产物;这两条主线中,一条指向其近期创作,另一条则可以追溯到他最早期的作品。在过去几年间,艺术家呈现了一系列聚焦家居生活和个人叙事主题的展览,其中展出的作品包括食物和植物的静物画、关于旅行的记录,甚至还有他职业生涯中首次创作的一组自画像;而北京展览呈现的这组绘画是继这一系列展览之后推出的。这些作品摆脱了他2007年回到北京后的创作中那种盘枝蔓结的历史解构特征,而给人一种向自省之感。

赵刚个展「肉食者」现场图,里森画廊,北京,2024年5月18日至2024年秋季 ? 赵刚。图片由里森画廊提供,由杨灏拍摄

“肉食者”这个展览标题似乎在宣告着,艺术家现在要直切主题,而展览中正包含了许多以肉为主题的作品。在策划展览的过程中,赵刚持续思考着作为一种象征的肉。在与本文作者的一次谈话中,他将肉称为某种“活物”[2],一种充满心理暗示的能指符号,它能够同时赋予暴力、残暴、战争、放纵、欲望和激情以具象。此次展出的大型画作兴味盎然地着重描绘了肉在成为食物的过程中所经历的各个阶段,从畜体到屠案,再从厨房到餐盘。有时肉单独出现,有时则与鱼、水果或鲜花搭配在一起。肉越是接近于被食用的状态,其色彩似乎就愈为艳丽,越是血淋淋地被呈现于观者的眼前。

赵刚个展「肉食者」现场图,里森画廊,北京,2024年5月18日至2024年秋季 ? 赵刚。图片由里森画廊提供,由杨灏拍摄

赵刚个展「肉食者」现场图,里森画廊,北京,2024年5月18日至2024年秋季 ? 赵刚。图片由里森画廊提供,由杨灏拍摄

赵刚个展「肉食者」现场图,里森画廊,北京,2024年5月18日至2024年秋季 ? 赵刚。图片由里森画廊提供,由杨灏拍摄

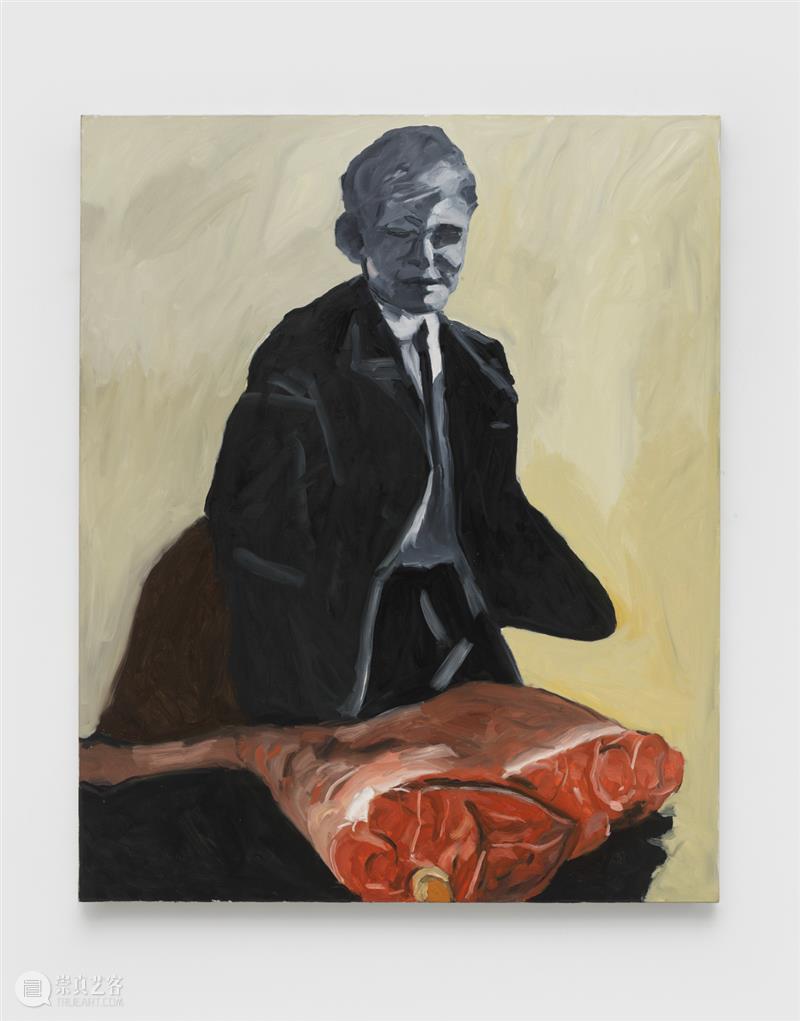

赵刚,《年轻的T·S·艾略特》,2024,布面油画,160 x 130 cm,63 x 51 1/8 in ? 赵刚。图片来自里森画廊

赵刚,《年轻的T·S·艾略特》,2024,布面油画,160 x 130 cm,63 x 51 1/8 in ? 赵刚。图片来自里森画廊在展览中,以冷静沉郁的灰调绘就的中年艾略特站在大块的肉前,肉的切面正对着观众,呈现出血淋淋的鲜红和粉红色。高饱和与灰调、准照相写实主义与一堆表现主义的血肉形成鲜明对比。艾略特的肖像是根据一张照片绘制的,照片中的艾略特摆出在黑板上写字的姿势,可能是在授课。另一幅肖像画也采用了类似的并置游戏,让年轻的艾略特站在一条被砍断的肉腿后边,肉块露出的如大理石纹般的横切面构成了画面中唯一的亮色。海-伍德也出现在展览中,她漫不经心地将手臂从一堵肉墙上垂悬下来;如果人们能够理解她的痛苦,就更可能对画面中的她抱以同情。

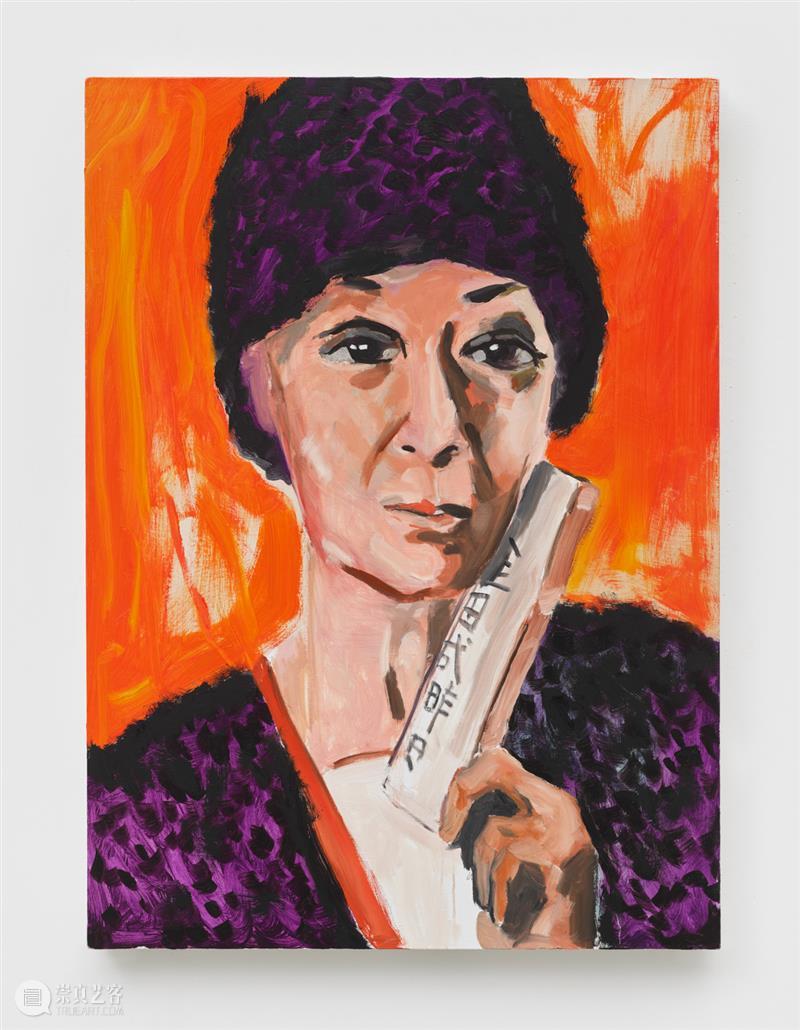

赵刚,《张爱玲》,2024,布面油画,110 x 80 cm,43 1/4 x 31 1/2 in ? 赵刚。图片来自里森画廊

与展览主题一样,围绕这场展览的对话也在不断推进演变。在与艺术家的早期讨论中,赵刚提及一位对他有着影响的人物,而即使对一个关注其创作将近十年的人来说,这个名字也非常令人惊讶。艺术家指明,自己在美学上与巴尔代萨里有一种亲近感。他说:“我意识到,一直以来,我的作品都是概念性的。”[7]然而,在后来的一次谈话中,赵刚却显得更加模棱两可。“用概念性来形容我自己,实在是太自命不凡了,”他笑着说。“要成为一名概念艺术家,你得有某种心理缺陷。他们的成长环境不能太健康。”他仍然对巴尔代萨里深表钦佩,但总的来说,对多年来贴在自己身上的任何标签,他都感到不太自在。“我对概念性和社会批判 (的标签) 感到困惑。我不知道,我没法为我的作品找到任何合适的单一标签。”[8]这些美学分类有助于帮助理解他跳跃于其间的多种平行模式,但其创作的整体面目仍然难以捉摸,甚至对他自己而言也是如此。

赵刚,《肉是真的 云是假的》,2024,布面油画,160 x 180 cm,63 x 70 7/8 in ? 赵刚。图片来自里森画廊

撇开具体的联系不谈,不可否认的是,概念主义和社会批判的影响存在于赵刚的许多作品之中。它始终是观念绘画,始终是社会绘画,也始终是历史绘画,评论家克里斯蒂安·维韦罗斯-法内在一篇犀利的文章中精辟地指出了这一点。“赵刚修正主义式的绘画风格展现出一股奇特的斗志。他在创作上的不稳定性绝非艺术上的浮躁,而是凸显了他与绘画媒介之间内在的亲密联系——这种联系既具有一贯的实验性,又刻意与时代格格不入,”维韦罗斯-法内指出。[9]赵刚的画作中无时不刻都渗透着他对智识的关注,无论这种关注是显露在表面之上还是掩藏于深层之下。

赵刚,《火腿》,2024,布面油画,180 x 180 cm,70 7/8 x 70 7/8 in ? 赵刚。图片来自里森画廊

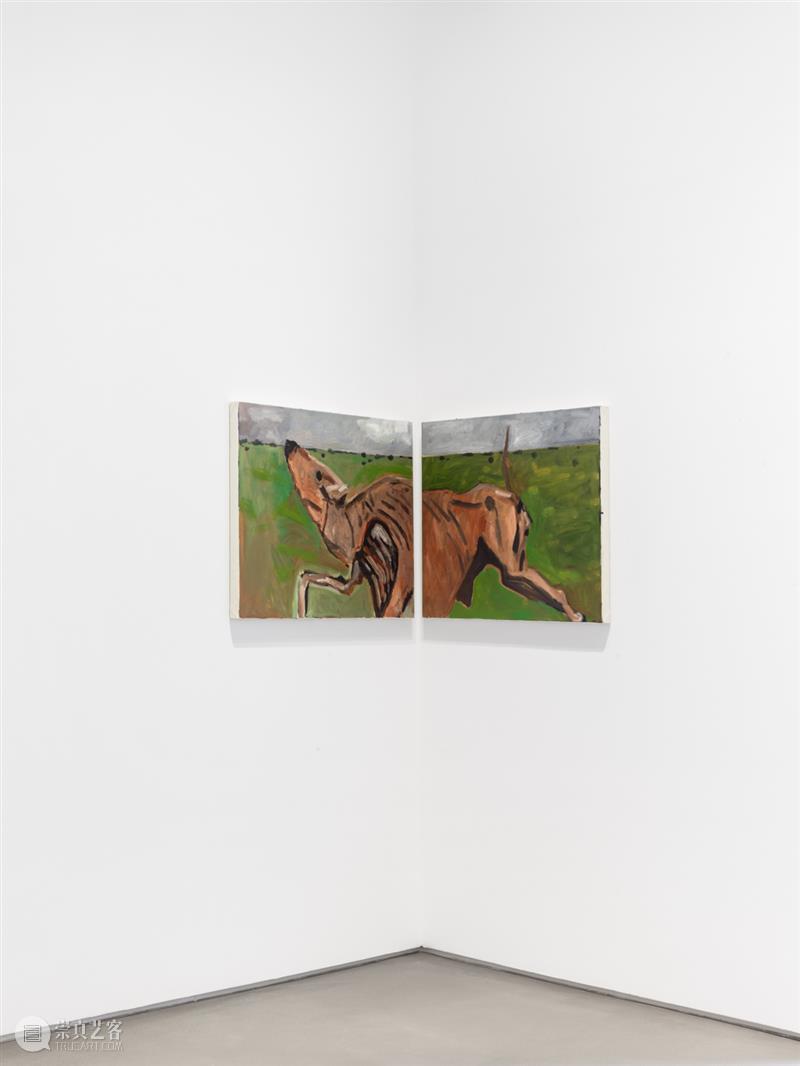

赵刚,《钻石海岸2》,2023,布面油画,整体: 70 x 160 x 4.5 cm, 27 1/2 x 63 x 1 3/4 in ? 赵刚。图片来自里森画廊

赵刚,《钻石海岸2》,2023,布面油画,整体: 70 x 160 x 4.5 cm, 27 1/2 x 63 x 1 3/4 in ? 赵刚。图片来自里森画廊鉴于赵刚的大部分绘画作品都是对自我身份和自我认同的隐晦探索,他的创作中最令人惊异的新方向,或许在于他过去几年间开始创作的一系列自画像。然而,这些自画像也是具有讽刺意味的面具——他自嘲地将自己画成一系列布尔乔亚式的角色,尽管从某种意义上来说,他确实会在日常生活中扮演这些角色,但他的演绎却并不游刃有余。这些作品揭示出,某种特殊的美学和思想世界观依然存在,这种世界观带有革命社会主义教育的烙印,尽管艺术家曾奋力反抗这种烙印,但它们却仍然构成了其思想中不可磨灭的一部分。

赵刚,《羊腿》,2023,布面油画,整体: 180 x 250 cm,70 7/8 x 98 3/8 in ? 赵刚。图片来自里森画廊

这篇文章的题记在很大程度上适用于赵刚的大部分创作实践。在他的具象绘画中,“含义”或“内容”往往被置于最显眼、最中心的位置,以至于人们很容易忽略表面之下涌动的暗流。艾略特、张爱玲和肉是此次展览表面上的主题,然而,一个主题能够非常轻易地被替换掉——例如,艾略特可以被换成江青——这意味着,在这些画作中的含义更多是转喻而非比喻意义上的。赵刚对这些人物的兴趣并不在于他们的具体故事,而在于他们代表的类型象征:终其一生的意识形态或美学追求,直至它日渐凋零或晦涩。为坚持这种追求而进行的不懈斗争。还有不可避免的、分水岭般的人生第三幕,因自身追求而注定遭遇的失败。这些画作的真正魅力,如艾略特在近一个世纪前所言的那样,则更为幽冥不定,令人魂牵梦萦,亦充满不可调和的张力。

文章节选自为赖柏圣为赵刚的北京个展「肉食者」撰写的文章《肉的宇宙:赵刚绘画中的意象与全然共情》。译者为朱若曦。

[2] 2024年3月4日与作者的访谈。

[3] 同上。

正在展出 | 里森上海

正在展出 | 里森洛杉矶

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享