A to Z | 菅木志雄:一切存在的状态

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

《线墙-华严瀑布》(局部),菅木志雄,木、丙烯,90.7 × 40.2 × 3.8 cm,2002(摄影/刘相利)“物”的在场引发人的言语与行动。

我们并不是以“物”创造某样东西,

并赋予其意义。

“物”只是存在于那里,

承载着一种永恒的感觉,

人们就这样感动于此。

——菅木志雄

“物派”里的诸位艺术家均对“物”持有差异的观念,这指导了他们的创作方式。例如,另一位艺术家小清水渐认为,每一次在现场重做以往的作品时,作品的意义、物的意义都会改变,反映了当下的关系与思想。菅木志雄则认为,是物以其自身激发我们说出它的性质,而不是我们主动地改变物的意义。

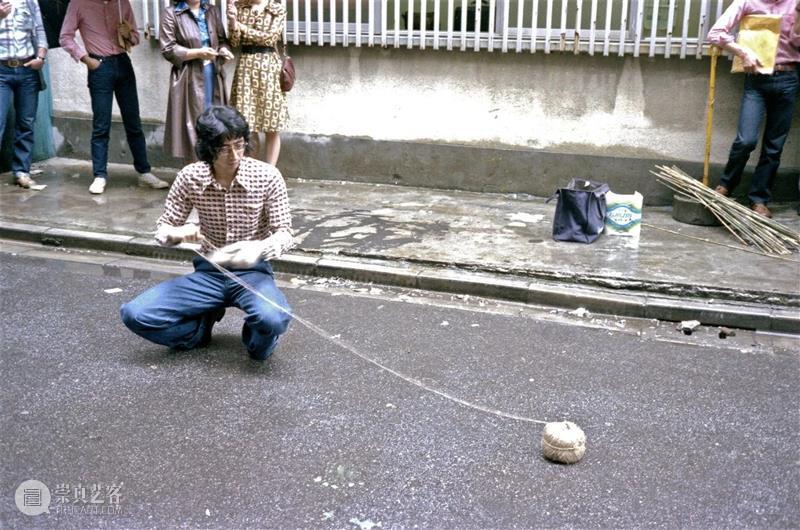

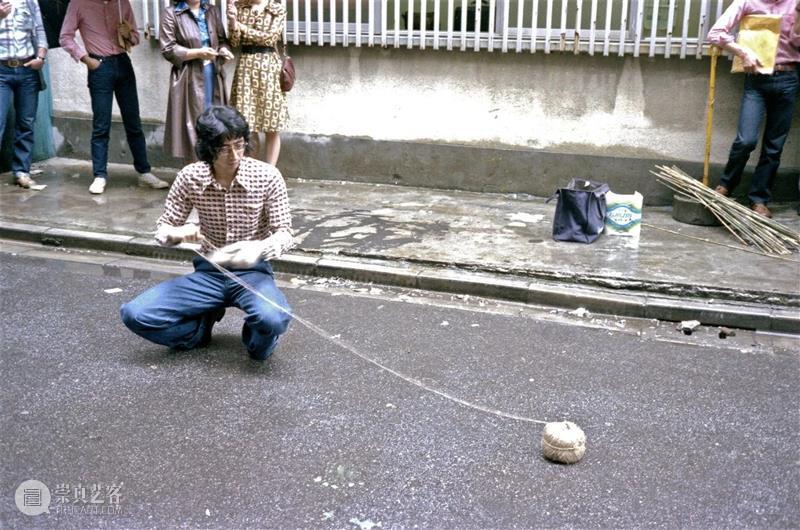

《激活-那里:在每个地方》,菅木志雄,1976(摄影/Yoshiteru Kawasaki)B

对“物”与“对象”的关注是上世纪六十年代的世界性潮流。正如艺术批评家亚瑟·丹托(Arthur Danto)所指出的,自极简主义掀起反再现、反诠释的运动以来,现代艺术的历史使命便得以终结。极简主义与对极简主义的批评、延续(包括后极简主义)几乎开始于同一时期。物派受到过极简主义的影响,但在理论层面又与日本传统思想密切结合,走向了与极简主义相异的道路。C

“...到处都有自然的物体存在。在我们使用这些物体的时候,就存在一个‘选择’的问题。我认为这是一个重要的概念,‘选择’的不同也决定了作品的不同...选择也是一种制作。”

菅木志雄1968年从大学毕业以来,便反思着日本美术界的思考方式。他认为不管人类是否制作物品,自然的物体都会存在,制作就是在改变自然的状态。他因此将“选择”作为艺术创作中的关键问题,尝试以“最小限度的创作”理念介入对象,让其处于自然与人为的状态边缘。

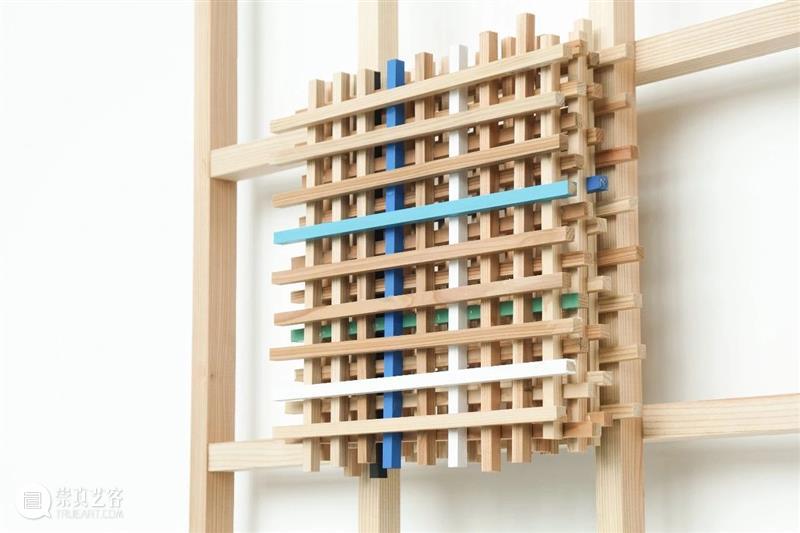

《移动的原则》,菅木志雄,雪松, H 128 × 144 cm × 15,1994(摄影/刘相利)菅木志雄创作了许多画框,试图呈现外框与内里的关系。他认为,人们对于“形式”是高度敏感的。因此,他往往在作品中采用方形、圆形等最基础的外形,先让观众看到形式(画框)的边界,然后再摧毁它,例如在外框上作出缺角,或者以其他微妙的方式突破外框,观众也由此感受到形式、情况或者场域的张力。(上图)菅木志雄,《前景》,木、丙烯,75.5 × 82 × 3 cm,2001-2002 / (下图从左至右)《与枝节齐平#5》,胶合板、树枝,147 × 118 × 8.5 cm,1983 /《与枝节齐平#2》,胶合板、树枝,132 × 135 × 8.5 cm,1983 /《与枝节齐平》,54.5 × 48 × 7 cm,胶合板、木,1983 / 《无题》,樱桃木、柳安木,30 × 46 × 4.8 cm,1983 /《突出 925D》,木、铁、丙烯,180 × 153 × 27.5 cm,1992(摄影/刘相利)

Existence Beyond Condition 菅木志雄从1968年起就以桂川青为笔名撰写了大量艺术评论。他于1970年在《美术手帖》中发表的《存在超越状态》成为“物派”关键性的理论文章。但他仍尽量避免在写作中对自己的作品进行阐释,认为理解其作品的关键正在于观者与“物”直接相遇的瞬间。从多摩美术大学毕业之后,菅木志雄在东京周边的户外场所对天然和人造材料进行临时布置,他后来将这种行为称为“实地创作”(fieldwork)。

《认知的境况》, 菅木志雄,实地创作,1970/2006菅木志雄认为物的状态并非一成不变,所有的存在都是短暂的,随着时间的流动而改变。他也因此通过自己的创作反映“物”不断聚合时空而生成变化的过程。

(上图)菅木志雄,《堆积领地》(局部),胶合板、木、涂料,171 × 127.5 × 16 cm,2024 / (下图从左至右)《凸起系列:象限》,胶合板、树枝,180 × 140 × 12.5 cm,1990(和美术馆藏) /《差异突进》,胶合板、木、涂料,180.2 × 135 × 9.5 cm,2024 / 《前景》,木、丙烯,75.5 × 82 × 3 cm,2001-2002(摄影/刘相利)菅木志雄是少有的迄今仍在以“物派”的艺术观念创作的艺术家。本次和美术馆举办的展览「空间物象」正基于此,通过选取艺术家自70年代以来的作品,呈现其整个艺术生涯的创作,也折射出物派的起源与发展路径。

「菅木志雄:空间物象」展览现场:《距点周集》(下图左),菅木志雄,木、钢,105 × 105 × 19 cm,1999 / 《线墙-华严瀑布》(局部,下图右),菅木志雄,木、丙烯,90.7 × 40.2 × 3.8 cm,2002(摄影/刘相利)

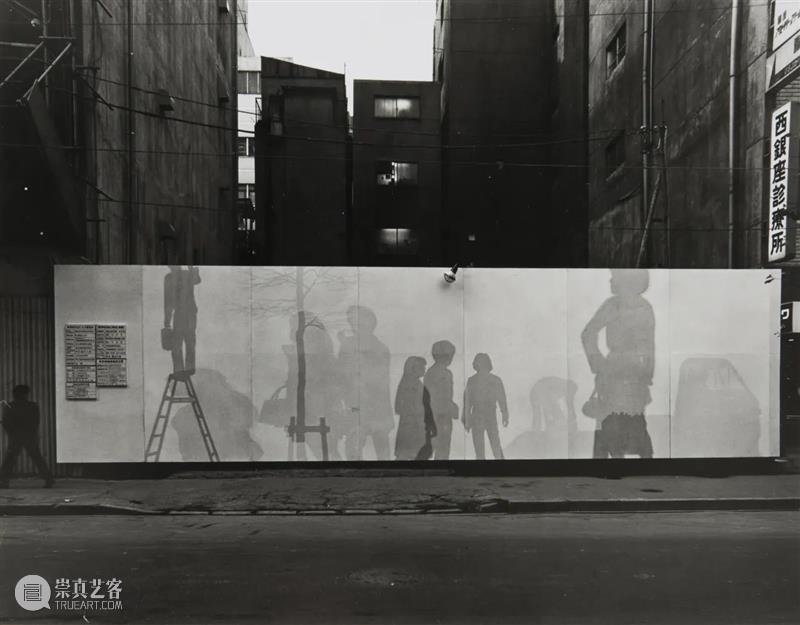

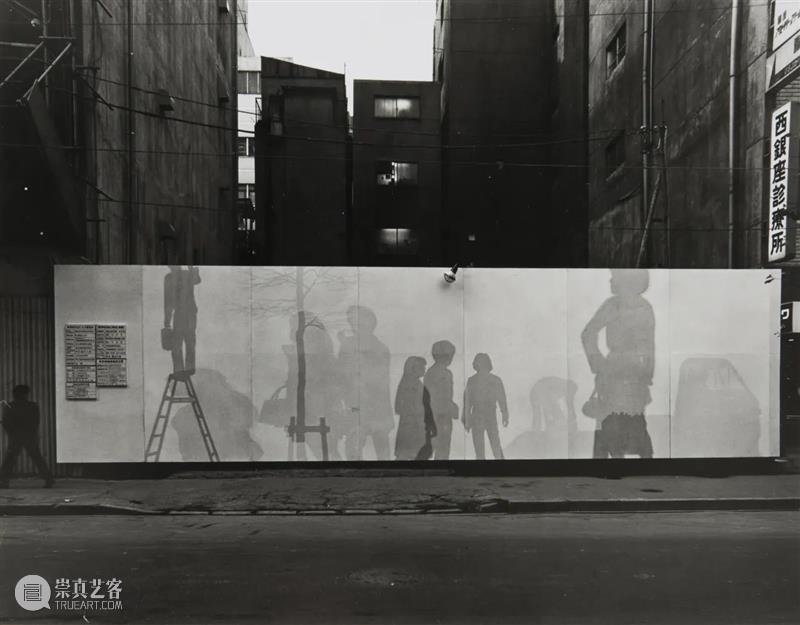

菅木志雄从诸多中西理论中汲取养分,包括老庄哲学、禅宗思想、印度佛学、存在主义哲学等。他从老庄哲学中学习到物的“关系性”,这也与他在九十年代以后更加关注创作的“周围性”相关联。高松次郎是六十年代日本最重要的艺术家之一,他思考艺术中虚无性与实在性的关系,创作了如《影》这样具有关键影响力的作品。高松次郎对于物派有最直接且深刻的影响,包括将现代社会及其景观视为“虚幻的幽灵”,这启发了后者重新探索的物的本源。

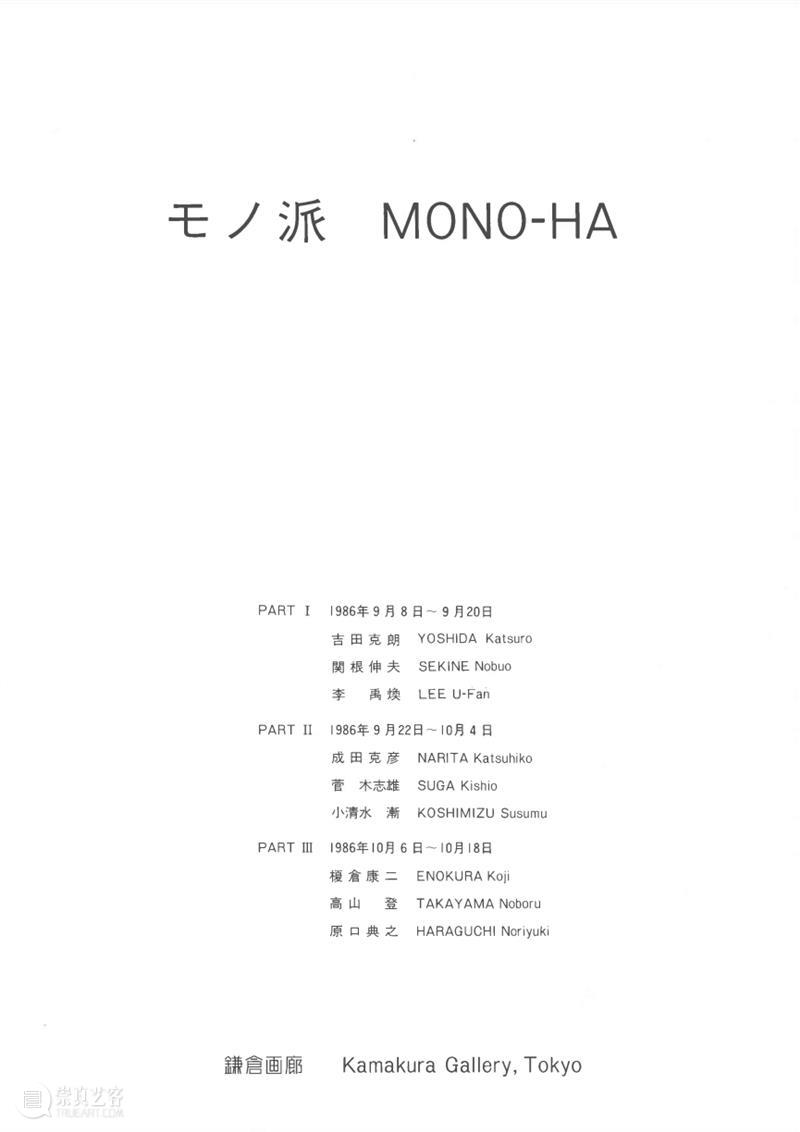

高松次郎在东京Carioca Building建造时的临时外墙上创作的《影》系列作品之一,1971 ? The Estate of Jiro Takamatsu and courtesy Yumiko Chiba Associates / Stephen Friedman Gallery / Fergus McCaffrey1986年,第一次正式将“物派”视为60-70年代重要艺术运动的展览在东京的镰仓画廊举办,菅木志雄也参加了本次展览。1986年镰仓画廊“物派”展览的画册 ? 镰仓画廊1970年创作的《无限状态》是菅木志雄最知名的作品之一。仅仅将两个长方体木条斜放入窗户,艺术家通过最简单的介入,将一个通常不可见的“场”变得可见——连接内部与外部的窗户、木头与窗户相互支撑的形式由此凸显。

《无限状况 I (窗)》,木头、窗框、风景,尺寸可变,1970,京都国立近代美术馆“现代美术的动向”展览现场(摄影/菅木志雄)“物派”是六十年代末兴起的重要艺术运动,致力于挑战以西方现代主义为律令的当代艺术标准,主张回归亚洲哲学与审美体系。从更广义的角度来看,“物派”也可以看作是在全球战后重建过程中产生的一系列后极简主义艺术潮流的一部分。技术进步带来的商品过剩使得艺术家开始反思消费主义对人类社会造成的影响。与此同时,从自身的文化传统中寻找不可复制的艺术语言成为艺术家的实践目标。“物派”艺术家由此出发,通过自身行动将物质材料归还本源,在作品中寻找一种将“物”与其周围空间有机联结的方式。“我从不使用‘想象’或‘图像’这样的词汇,我会在保留的立场上使用‘观念’这个词。”

《移构》,菅木志雄,木,21.3 × 16.1 × 24.1 cm,2006(摄影/刘相利)日本批评家富井玲子(Reiko Tomii)曾总结了关于物派的六点矛盾:

2016年,菅木志雄在米兰的Pirelli HangarBicocca美术馆举办了他在西方世界的第一个美术馆个展。《闲置状态》,菅木志雄,木板、石板、铁板、钢丝绳,尺寸可变,1972/2016 ? Glenstone Foundation, Potomac, Maryland and Pirelli HangarBicocca, Milan(摄影/Agostino Osio)

“物派”艺术家质疑西方现代主义及其人文主义动机。他们关注人与材料之间的关系,而不强调创作者本身。

《空间铺陈》(局部),菅木志雄,铁、胶合木板、油漆,900 × 300 × 143 cm,1996(摄影/刘相利)“关系”是菅木志雄创作中长期关注的命题,他关注物与物的关系,也关注物与空间,物与人的关系,并始终尝试在日常的、固化的关系之外找到被遮蔽的暗流。“我的立场不是在说一个物依托着另一个物,而是说只有两个物相互地、平等地依托彼此的时候,物的在场才成为可能。”

《极限包围》,菅木志雄,木、丙烯,34.7 × 22 × 25.3 cm,2002(摄影/刘相利)

“在感知的领域,非常重要的事情是深入思考一个问题:什么是我们能感知的,什么是不能的。最基础的方式是先看,然后触摸...对我来说,如果我不执行一个行动,我就无法真正看到物。”东京画廊是日本最早成立、也是最富盛名的画廊之一,成立于1950年,极大地推动了西方现当代艺术在日本的传播,也推动一大批东亚艺术家在国际上亮相。菅木志雄迄今已在东京画廊举办了超过15次个展。

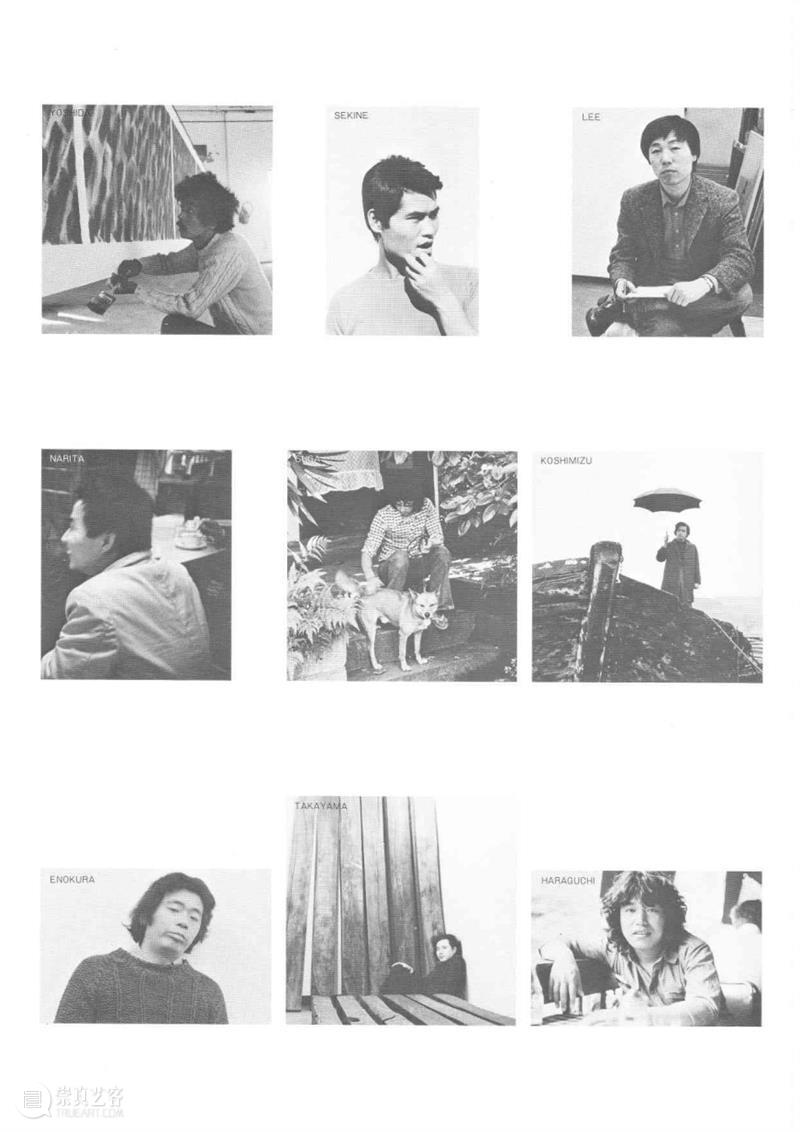

“菅木志雄:散合体”展览现场,2004.11.11-12.1 ? 东京画廊 “什么是“物派”?”展览现场,2007.5.13-6.24 ? 东京画廊多摩美术大学位于日本东京,最早成立于1935年,是日本规模及影响力最大的美术大学之一。除了毕业于日本大学的李禹焕,菅木志雄、关根伸夫、小清水渐等“物派”核心成员均毕业于此,有“多摩美系”之说。 Voices of Emerging Artists:

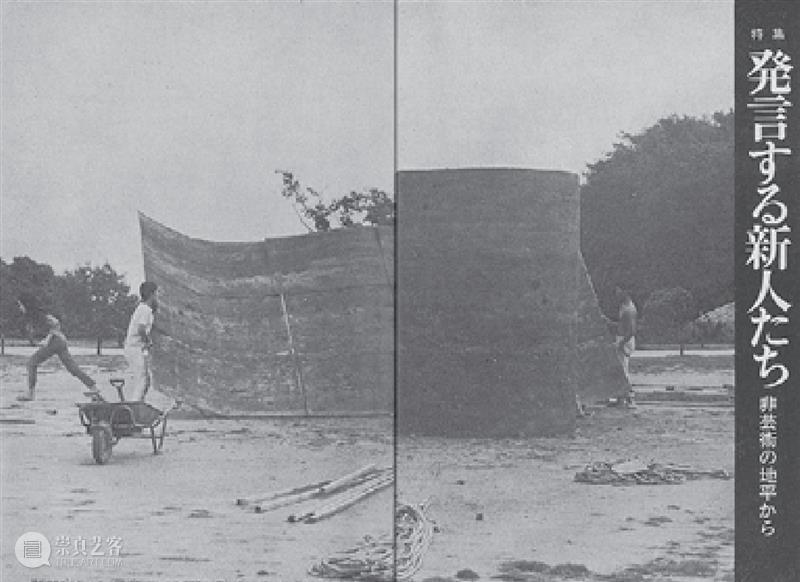

“什么是“物派”?”展览现场,2007.5.13-6.24 ? 东京画廊多摩美术大学位于日本东京,最早成立于1935年,是日本规模及影响力最大的美术大学之一。除了毕业于日本大学的李禹焕,菅木志雄、关根伸夫、小清水渐等“物派”核心成员均毕业于此,有“多摩美系”之说。 Voices of Emerging Artists: From the Realm of Non-Art

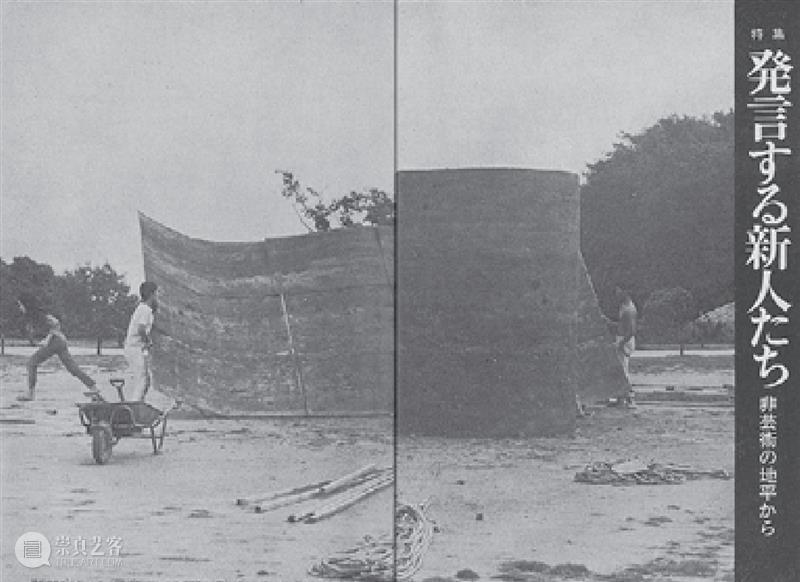

1970年,六位“物派”艺术家参与了“物派艺术家之声:物开启新世界”圆桌论坛。论坛由李禹焕主持,并刊载于《美术手帖》中。同时刊载的还有两篇“物派”艺术家的重要文章:李禹焕的《寻找相遇》与菅木志雄的《存在超越状态》。在这次特辑中,“物派”艺术家强调了自己相较于“反艺术”运动更为激进的“非艺术”的立场。

1970年2月《美术手帖》第436期“物派艺术家之声:物开启新世界”圆桌特辑,封面为关根伸夫的作品《位相-大地》的创作过程(Mika Yoshitake, " What is Mono-ha", in Review of Japanese Culture and Society, vol.25, 2013, p. 203)1970年,世博会首次在亚洲国家举办。此次博览会以“人类的进步与和谐”为主题,展现了战后世界科技与经济的腾飞,同时也引发了民众对于工业制品过剩的反思。物派也正是在这样的社会背景下发挥其效力。

1970年大阪万国博览会主题馆“太阳塔”(图源网络)菅木志雄的首次个展于1968年在东京的椿近代画廊(Tsubaki Kindai Gallery)举办。他从七十年代开始便广泛亮相于国际性的群展中,包括1973年的巴黎青年艺术家双年展(Paris Biennale - Biennial and International Manifestation of Young Artists)、1978年第38届威尼斯双年展等,此后建立了广泛的声誉。高中时期,菅木志雄总需要翻越高山去到学校,在大山深处漫步是他最为享受的时光。他感觉与城市格格不入,厌恶不断发展的事物。这也是他在早期倾向于使用身体创作,而且认为自己永远无法与机器共存的原因之一。

《地方的延续》,菅木志雄,1981.7.14,61min24s,井之头公园,东京 ? Video Information Center? Kishio Suga Souko Museum菅木志雄的作品深受禅宗影响,出版物《从禅宗看菅木志雄》(Kishio Suga’s Work from a Zen Perspective,2008)解释了他的创作哲学。

成为HEM会员

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

“什么是“物派”?”展览现场,2007.5.13-6.24 ? 东京画廊

“什么是“物派”?”展览现场,2007.5.13-6.24 ? 东京画廊

分享

分享