收录于话题

HoldHoldHoldX2011120

蔡坚

关于艺术家

在“南方故事”展览的第四板块“从出口进入”,我们呈现了艺术家蔡坚的作品《HoldHoldHoldX20111203》。蔡坚的艺术实践涉及绘画、雕塑和装置,从对材料、对象以及对绘画过程中重复行为的关注出发,拓展到对波普艺术和流行文化的研究,通过对日常物件和文化符号的反复描绘,展开对材料、图像和当代视觉的探索。

HEM:为什么觉得“攀岩石”是有趣的创作对象?具备哪些属性的物品会引发您的兴趣?

蔡坚(以下简称蔡):我习惯于现成物品的挪用。攀岩石本身有一些抽象的感觉。这种抽象来源于设计——它挪用现实中的石头,但让它更加符合手的握感,产生这种圆润的形状;也根据不同的攀爬要求、攀爬难度,产生这些形状的凹凸和颜色;为了锁在墙面上,产生这种半立体的形状。我把攀岩石生硬地拼接在一起,自然地产生一种新的抽象雕塑的视觉,也夹带了一种荒谬的陌生感。

HEM:您最初创作的兴趣为何会落在现成物上?一般如何选择创作的材料、媒介、体量及尺幅?

蔡:我觉得现成物对我来说可能已经相当广泛。基本上所有的创作都是有来源的,无论是信息、产品、材料、形式、技术、经验,这些都是现成的,艺术家需要什么就用什么,网络这么发达,也没有什么是获取不到的。这是客观原因。

主观上还是一种好奇心,挪用现成品其实是去好奇一个物品:它的生产、整个产业、它存在的逻辑、物品背后的生产者、使用者……我对这些是感兴趣的,物体可能只是一个切入口。选择创作的材料、媒介、体量和尺幅就是笨办法,试出来的,比较了才知道好坏。

HEM:你说自己不会在创作期间考虑第三者观看与理解的方式,那是不是可以说您的创作是纯粹的个人表达?您是抱着怎样的想法和心态将艺术家作为自己的职业的?

蔡:创作时当然不会以第三者的观看和理解作为前提。现在的兴趣很细分,也相对固化,什么样的作品都会有人喜欢的,大多数时候是作品选择合适的观众。这跟抖音平台算法一样,平台会自动推流。但不代表这是纯粹的个人表达,现在艺术家的要求可能需要更综合一点,所有的现实条件都是创作的要素:环境、时代、个人的性格……可能都得作为参照。

神

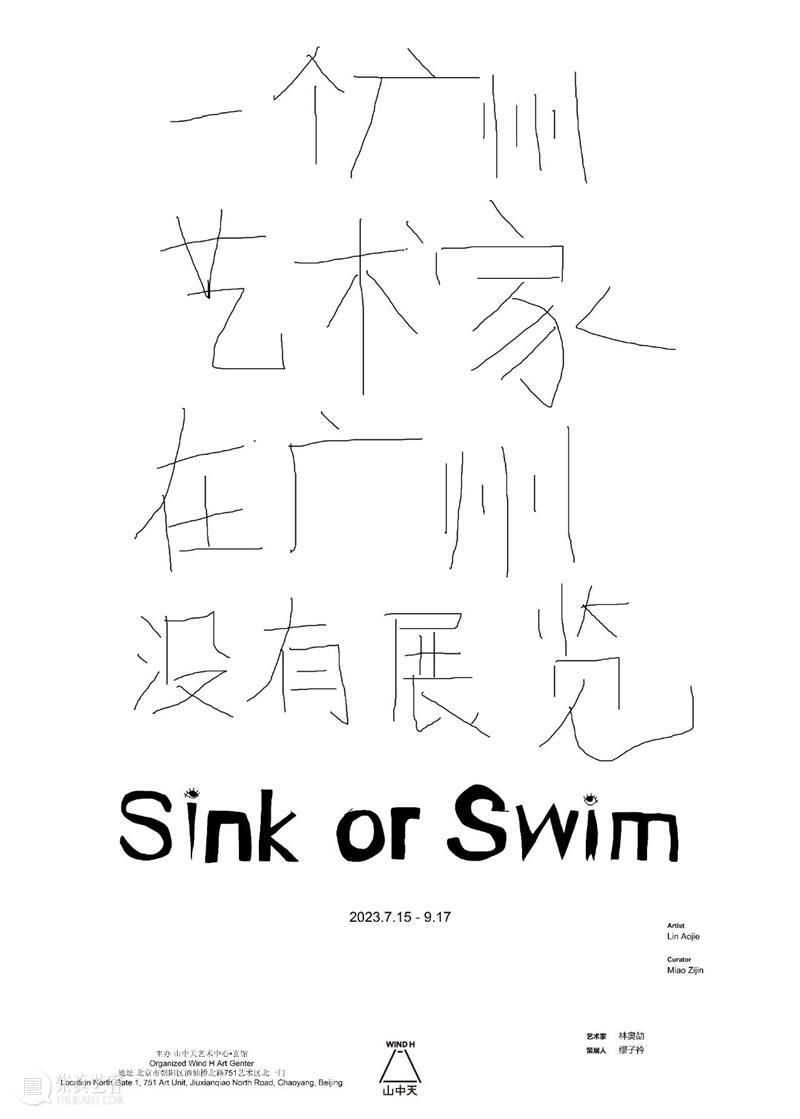

林奥劼

《神》,林奥劼,鼠标绘画、独版、收藏级喷墨打印、裱于铝单板,180 × 145 cm,2023,和美术馆展览「南方故事」2023.12.19-2024.4.7

在“南方故事”展览的第四板块“从出口进入”,我们呈现了艺术家林奥劼的作品《神》。林奥劼的作品涉及录像、摄影、绘画、文本等形式。其艺术实践取材于自身经验,艺术家以带有强烈即兴性和幽默意味的图像,敏锐而细腻地记录着日常生活中的琐碎细节或刻意安排的行为事件,同时看似不带任何感情色彩的语调始终贯穿于叙事结构中,试图以旁敲侧击的方式对资本主义生产模式、艺术家生存困境以及艺术从业者与艺术家之间的关系进行质疑、嘲弄和批判。

HEM:可以请您谈谈为什么选择做观念艺术吗?

林奥劼(以下简称林):我大学学的是油画,当时就发觉画面不足以表达或容纳过多的信息,有些表达可能用别的媒介更合适,而且艺术也不仅仅只有绘画。观念艺术这门类我觉得更有意思,表达方式多样,是个智慧游戏。

HEM:您如何看待创作的媒介?

林:我基本用的媒介是影像、文本和数字绘画。都是用电脑、iPad和手机去完成,对我这种怕麻烦的人来说比较方便,带了设备的话到哪儿都是工作室。如果以后手机或掌上终端能实现更多功能替代电脑那就更好。

HEM:为什么会关注艺术生态、艺术家的生存困境、艺术经济等这一类的话题?

林:身在其中吧,平常接触很多艺术家和艺术从业者们,在聊天中都带出很多有关的问题。虽然很多都是前辈们经历过、思考过、提问过,已解决的、没解决的,但是总有一些细微且我觉得有趣的点值得再讨论。

《神》,林奥劼,鼠标绘画、独版、收藏级喷墨打印、裱于铝单板,180 × 145 cm,2023(摄影 / 王宇超)

HEM:您曾经说自己作为一个广州艺术家在广州没有展览,并且以此创作了一件作品,请您谈谈您是如何看待“南方”的艺术生态的?

林:“广州艺术家在广州没有展览”,是我们广州艺术家们的普遍现象。广州的艺术家们在广州的展览机会并不多,但其实广州的艺术空间不少。不过南方艺术生态这几年确实丰富了些许,大家继续加油吧。

林奥劼,《山中天玄馆海报》,2023

HEM:在创作外,您也曾经开过公司,做过设计,甚至还开过画廊,这些经历对您有怎样的影响?

林:刷经验,能接触不一样行业的人,能学习到很多艺术圈以外的知识,有助于创作。

HEM:您的作品总是在用一种轻松的方式调侃艺术的现状,那请问您是如何看待艺术的呢?

林:表面轻松吧,我觉得我挺严肃的。艺术对我而言就是一道“灵光”,能让我的感知变得更细腻。

阿摩斯的神殿1-12

吕松

《阿摩斯的神殿1-12》,吕松,布面丙烯,2021(摄影 / 王宇超)和美术馆展览「南方故事」2023.12.19-2024.4.7

在“南方故事”展览的第四板块“从出口进入”,我们呈现了艺术家吕松的作品《阿摩斯神殿》。吕松的作品深受西方大师们,尤其是十九世纪德国浪漫主义时期的影响。他画中充满氛围感并且引人沉思的超现实主义风景和城市场景,强调了人与自然的和谐共存。其作品以温和色调以及大胆挥洒的笔触而闻名,带给观者引人入胜的视觉体验,并唤起某种发人深省且超现实的情绪。

HEM:可以请您聊聊《阿摩斯神殿》的创作灵感吗?

吕松(以下简称吕):这组作品受波兰作家托卡尔丘克(Olga Tokarczuk)的短篇小说《阿摩斯》启发,讲述一个银行女职员凭借梦境的启示去寻找信仰却以失败告终的故事。在文章高潮部分,也是信仰与现实矛盾激化的时刻,她的目光停留在一个房间内部,在这里她经历了和这个房间以及房间的主人从陌生到熟悉,再到陌生的过程。

作者避而不谈主角的内心活动,而是将它们暗示在场景刻画中,尤其是对一系列颜色的使用:“令人不快的青紫色”、“刺眼的橙黄色”、“被香烟熏黑的窗帘”……流露出女主角当时复杂、迷茫、焦虑、无助的心理活动。

HEM:您最初创作这系列作品的时候就想到要做一个系列吗?如果不是的话,可以请您聊聊在回到北京后,在什么情况下让你产生了延伸最初两幅作品的想法?

吕:2021年秋我在三亚驻留,期间休息的房间里,床尾对着东南方向的窗户。每天清晨一睁眼,首先看到的是被窗纱遮住的阳台。阳光透过窗户洒进房间,形成橘黄色的光晕,和托卡尔丘克的小说中的颜色描写不谋而合,也就是这时我开始酝酿这个主题。一开始并没有组画的计划,它是自然发生的。我热衷于从一个命题发展并偏离这个方向的过程,它可以引发新的思考。

HEM:您说自己的创作起源于情绪,可以请您谈谈在同一系列的作品中,这种情绪是如何被表达及延续的呢?

吕:当回忆发生时,人总是很难记起具体事件的来龙去脉,却对事件所带来的情绪感受记忆犹新,好像我们只能保留被记忆消化过的部分。这就是我创作的开端,我的工作就是将主观的情绪客观化。

通常我的画面中没有单一的情绪,而且随着年龄增长我逐渐意识到没有一种感受是独立存在的,甚至某些时刻多种矛盾的情绪相互交织在一起,形成对立统一的共生体。我希望观众可以从画面中阅读到他们自身最真实的感受。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享