收录于话题

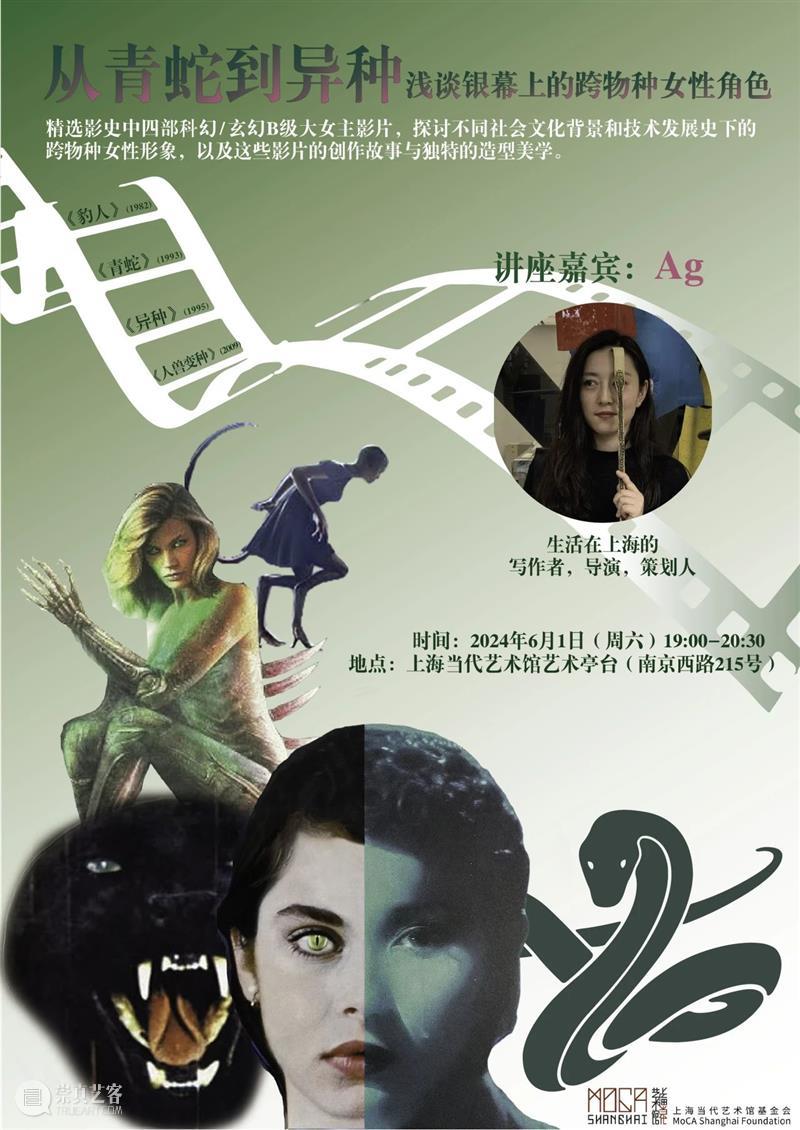

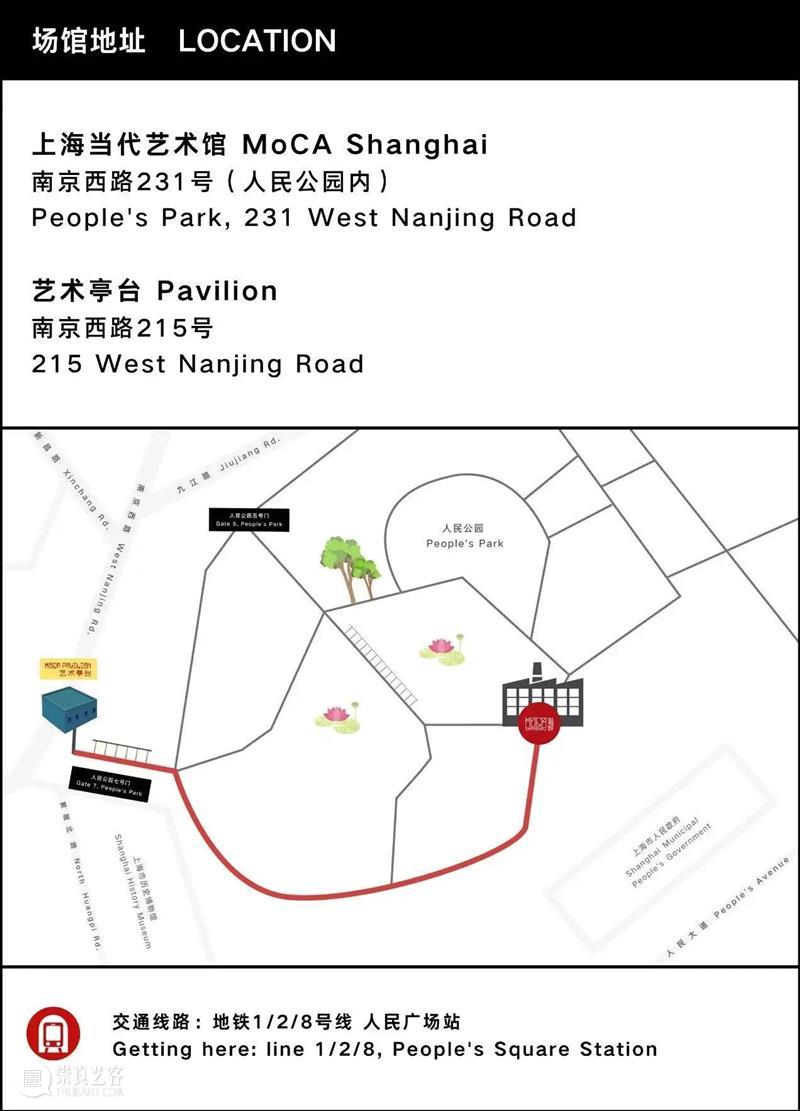

时值第26届上海国际电影节,上海当代艺术馆艺术亭台特别推出系列主题讲座,聚焦影像中的女性艺术家。

第二场讲座《从青蛇到异种:浅谈银幕上的跨物种女性角色》在6月1日晚顺利举行,现场座无虚席,气氛热烈。主讲人Ag以“从自我到无我的进化”为线索,以“边观影边讲解”的形式细致梳理了四部作品。

讲座现场照片

在讲座的开场,主讲人Ag提到题材实际为端午节,却未想讲座当天正是儿童节。但实际上也颇为应景,尽管B级片相对小众,许多涉及的电影却与儿童有关,深入探讨着儿童在成长过程中受到压抑等而变形的主题。所有角色都代表着人性的一部分,而模仿是所谈四部电影最大的共性。

讲座现场照片

在上世纪八九十年代,我们首次接触这些影片时,会完全被猎奇心理所主导。而如今,我们以全新的视角重新审视这些形象,就如同回望上个世纪一般。通过技术发展史和人类历史的背景,我们得以用更有趣的方式赏析或解读这些影片,发掘出新的、有趣的角度。

MoCA馆长孙文倩在讲座现场发言

所以本次所谈的五部作品涉及各个层面与类型,分别为:使用比较传统的叙事结构和叙事较为特别的女性艺术家纪录片、重新挖掘历史女性人物的传记片和虚构女性艺术家的剧情片。

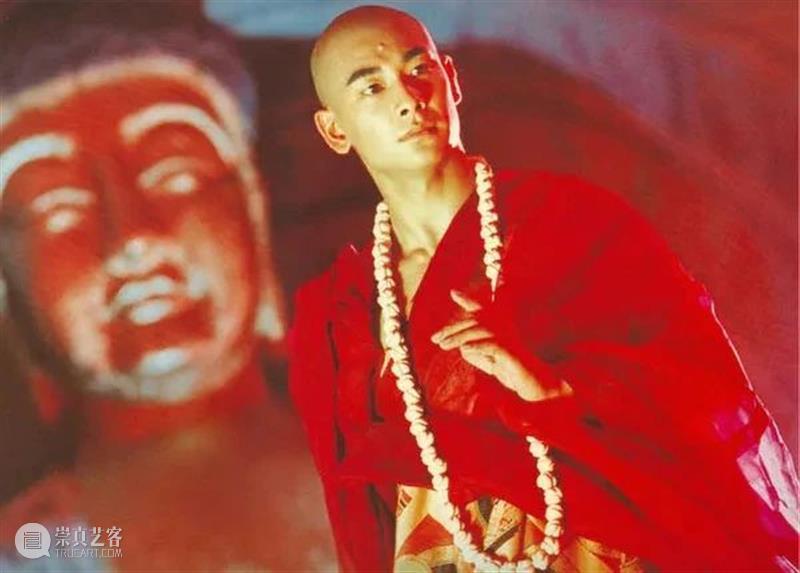

一、

《异种》:

极端自我的建立与“造物者”心理的反思

《异种》

《异种》系列影片是B级片科幻电影史上纯粹聚焦女主角的异形故事。其实《异种》和《异形》系列在美学和造型上有一脉相承之处,展现着生物机械美学。

故事讲述了美国政府在上世纪70年代开展的SETI计划,通过射电望远镜向宇宙发送人类信息,希望得到外星智慧生物的回应。这其实有相应的史实背景。影片中,科学家们收到了一段DNA片段,并将其与人类胚胎结合,制造出了一个小女孩。由于实验被终止,小女孩逃脱,并逐渐变成一个完全成熟的女性异形。

二、

《人兽杂交》

——儿童成长:模仿、压抑、爱与杀戮

《人兽杂交》

影片探讨了儿童在成人控制下的畸形成长。影片中,两个科学家夫妇在一家生物实验公司工作,创造新的基因产物。然而,他们的实验失败了,两团肉样生物变成杀戮的怪物。这种实验同样出现在他们培养的小怪物卓伦身上,混入了女科学家的基因片段,引发了一段复杂的三角恋。

三、

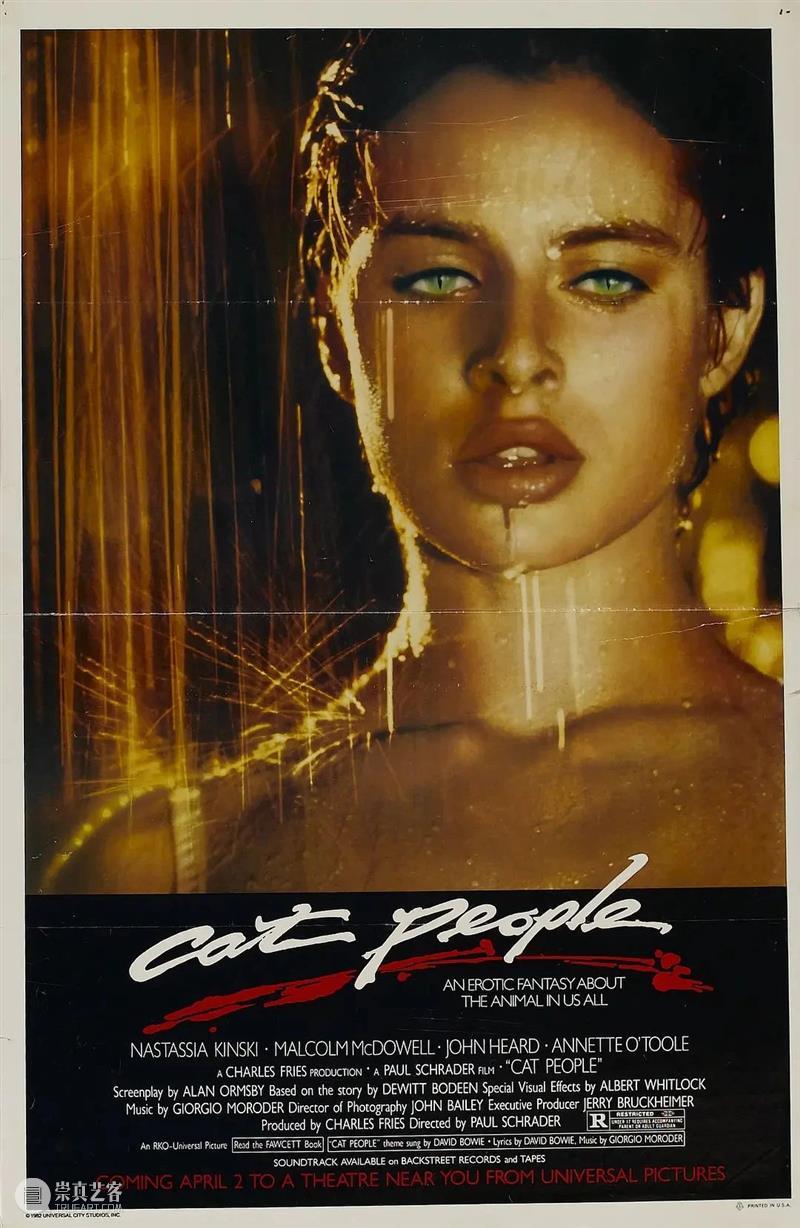

《豹妹》

——捕食者与猎物的权力转换与平衡

《豹妹》

保罗·施拉德执导的这部影片重拍自1942年的经典恐怖片,讲述了美丽少女伊瑞娜在与哥哥保罗的不伦之恋中发现自己变身为豹的秘密。女主角血脉觉醒并爱上了动物园园长,但为了维持人形,她必须在发生关系后杀死对方。她选择了无私的爱,没有杀死园长,导致她永远被困在豹的形态中。

四、

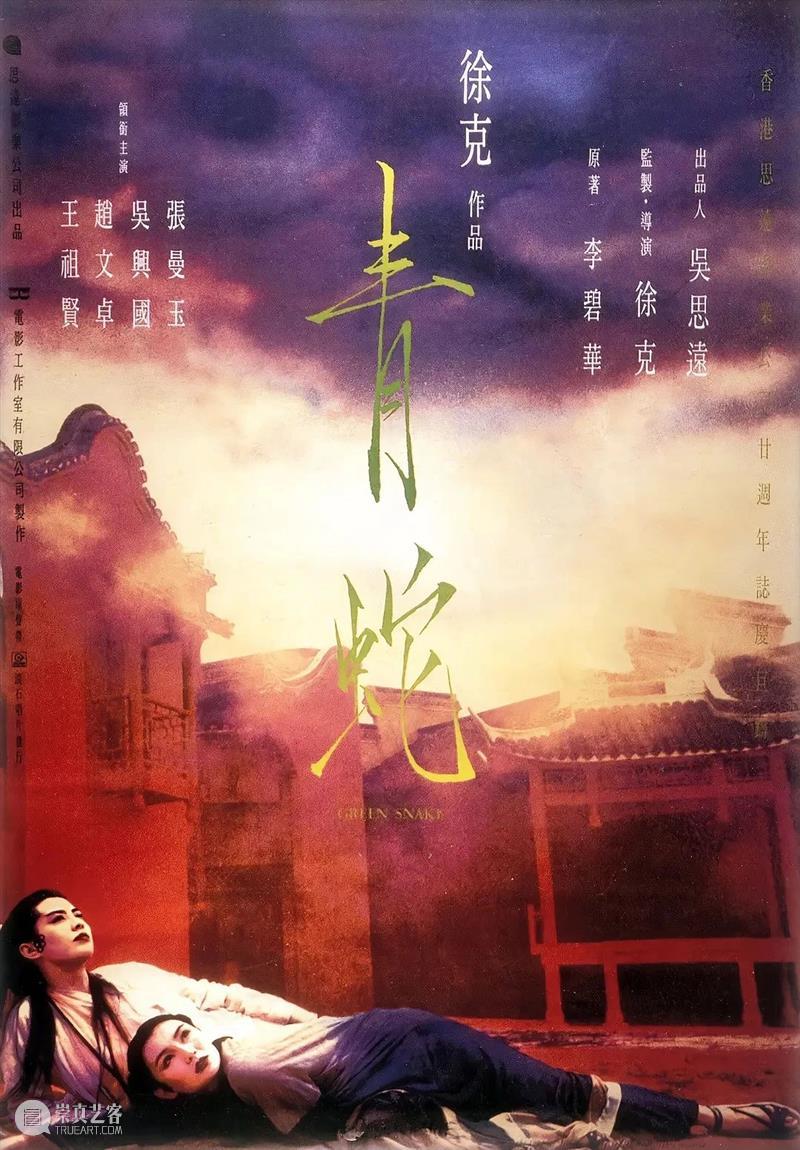

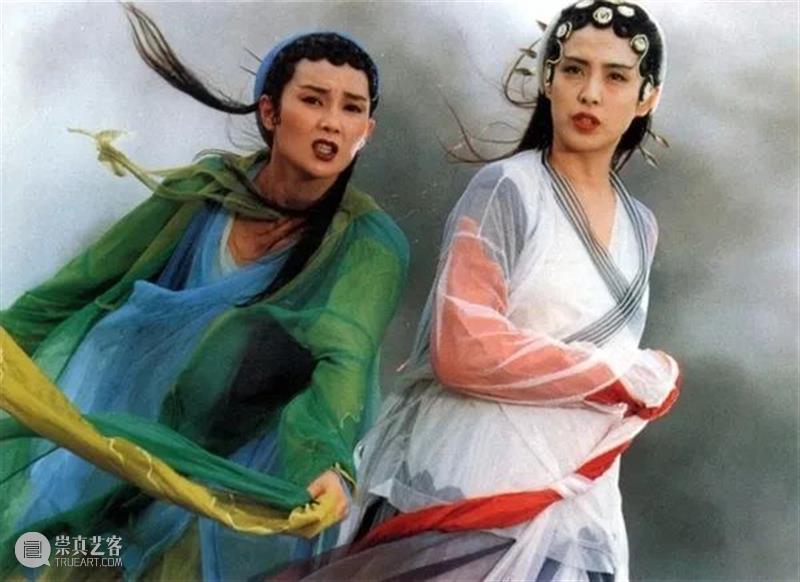

《青蛇》

——片中到底有几条naga(蛇)?

《青蛇》

电影在视觉上借鉴了中国传统戏曲的造型,剧情上则讲述了青蛇与白蛇、法海、许仙之间的复杂关系。《青蛇》以白蛇传的故事为背景,但更关注青蛇的成长与修行。青蛇起初道行不及白蛇,但在经历一系列事件后,可谓修行界的“跳级生”。

影中有两个重要的片段,一是白蛇为救许仙偷灵芝草,青蛇与法海在池中斗法,斗法场景展现了双方的法力较量,也反映了他们在情欲与定力上的斗争。另一个片段是青蛇最终对情感和人间苦难的领悟,她决定离开,追寻自己的修行之路。

Ag

主讲人

写作者、导演,策划人,常出没于影像、文学与地理剧场之间,著有短片小说集《无限的卧室》《上海地理注疏》《深渊模拟器》等,也有机地参与各类艺术机构与电影节展的放映评赏与公教工作,现生活于上海。

结语 / CONCLUSION

左右滑动查看更多现场照片

Ag:

今天所谈的四部电影,从西方科幻到东方民间传说,展现了极端自我到无我的过程。电影中被物化、异形化的元素反映了人性真实的一面。通过这些作品,我们可以看到其中人物如何逐步克服自我,发现其虚假性和局限性,最终走向无我。希望这些电影能够为我们提供一种新的思考方式,帮助我们理解人性和自我发展的复杂性。

讲座现场照片

Q&A

讲座现场照片

Q

(观众分享)我觉得一些片段里的运镜方式有些割裂,一方面它是暴力的,一方面当它是异形态在模仿的那种方式又有了一种诱惑性。现在很多人幻想与外星人的交往,但我觉得每个外星人基本上都是人的原型,都是以人类出发点,有四肢、有五官,这种心态就是挺有趣的。

Ag:我觉得电影都是镜像的,它像人的梦境,却又超越私人化的语境成为具象的、可被共享的东西,由此镜像的反射更为强烈,能把人最隐秘的欲望展现。

今天提及的皮亚杰的儿童心理状态理论,其实人本真的原始状态跟儿童所具有的野蛮性和游戏性、对生理性的好奇是相通的。所以当成年人看这个东西的时候,其实你会觉得是亲密的,因为它沉睡在你的心里很长时间,而且在你社会化的过程中,它还一直在被压制,然后它会狡猾地转化成各种各样的东西。这也是精神分析的一个重要理论——只要有被压抑的地方,它就会找另外一个出口,造就一种异化的形态来与自我共处。

Q

您是从自我到无我的一个进化线索来讲这四部片子,然后进化其实是一个中性词,想问您在这些影片中是怎么去价值,去评判自我?然后有比较吗?或者有得出哪些答案吗?

Ag:基本上你看异种系列,它到后来都是一把大火烧掉了那些我们犯下的错误,是典型怪物B级片的惯用结尾。我觉得《豹妹》还是比较接近于像最后的《青蛇》,他其实没有把整个东西毁坏掉,他找到了一种平衡方式,当然这种平衡方式有一种自我牺牲,并且选择回望过去的经历、保留下一部分东西,以下一步行为去扭转前面那个因果造成的业。你可以在《青蛇》里看到非常丰富的层次,有女性的细微描写、宏观的视野构架等,值得深挖。

讲座现场照片

Q

之前提及的几部电影其实都是在2000年以前的一些作品,但是我想知道,比如两年前获得戛纳电影节金棕榈奖的《钛》、网飞出品的韩版《寄生兽》,其实里面也都有关于女性的一些异化,不论是具体的物质也好,还是一些外星的元素也好,它都是以女性为主角作为承载。我会觉得从观感上所谈作品很不一样,但是我觉得他肯定是跟当下有关系的。那您觉得近期的一些女性异化作品,有什么样的趋势?或者是跟以前有什么很大的不一样的地方?

Ag:我个人很喜欢《钛》这部电影,只能说现在用非人女性去表达观点往往更加抽象。90年代以前的非人女性形象非常具象,通常有刻板的模型。比如吉格尔的生物机械美学早期带有蒸汽朋克风格,结合机械和肉感的生物体,通常还伴有黏液。剧情则比较二元对立,很B级类型。

2000年后,电影制作方式发生了巨大变化。技术电影的拍摄技术和特效提高,制作成本降低,现在用CG和人工智能很容易制作出光滑的、视觉体验极佳的作品,这在技术上是一个分水岭。

第二个变化是电影被大量祛魅。同时,电影语言变得更私人和专业,比如纪录片兴起的趋势,它是从宏观现实的社会题材转向私人角度,这也许和手机与社交网络的普及有关。

女性一直是非人主题的承载者,因为她本身就是一个具有弹性、多面性和变化性的载体,远高于男性角色。从黑色电影开始,女性角色的多面性很难界定好坏,她们像柔软的媒介,可以随时根据技术变形。所以女性作为一个载体一直没有变化,但美学上发生了巨大变化。

Q

(观众分享)我学到了很多,没想到B级片能被解读得如此精彩,整个选片和排序都体现了策展人的用心。从西方电影中极致怪诞的女性形象分析,到中国神话角色的解析,这种从精神分析角度逐一解读的方式,其实是对个体和自我的剖析。从一开始是对本我、社会自我和理想自我的现实意义的剖析,逐渐进入东方语境中的哲学思考,走入儒释道或其他宗教神话的学科背景里对“人”进行解读,今天的结构和分析非常庞大而深刻。非常感谢。

讲座现场照片

现场观众合影

如果你还有想听的主讲人与影片,

欢迎留言。

MoCA致力打造“没有墙的艺术馆”,

期待每一次平等的近距离交流。

-

Author:Gasoline, Yu, Chenghui

Designer: Xu Nan

艺术亭台(MoCA Pavilion)是上海当代艺术馆于 2015 年筹备开放的艺术空间,旨在通过广泛地展示一系列的艺术项目来支持年轻的艺术家;关注新的艺术潮流,并鼓励当代艺术中的各种实验与创新。同时,艺术亭台努力营造一个独特而开放的环境,让观众们可以自由地观看和了解当代艺术家和他们的作品。

MoCA

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享