收录于话题

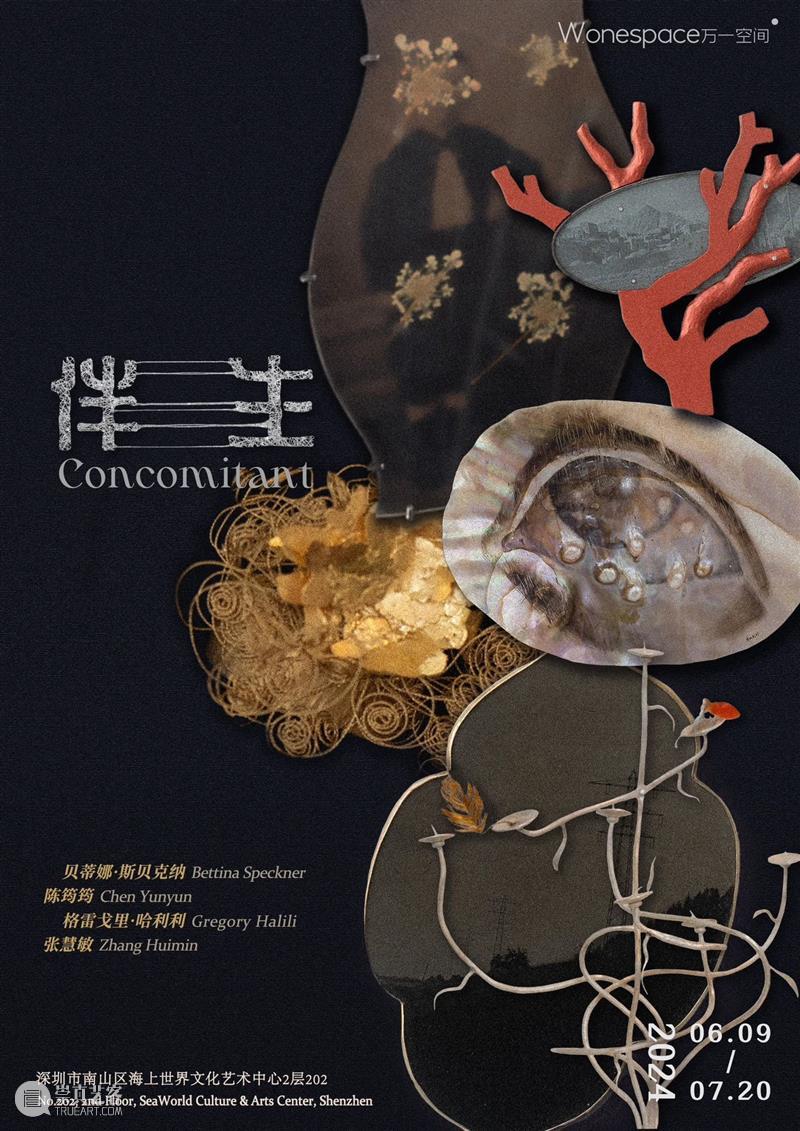

#万一展览#贝蒂娜·斯贝克纳#陈筠筠#张慧敏#格雷戈里·哈利利

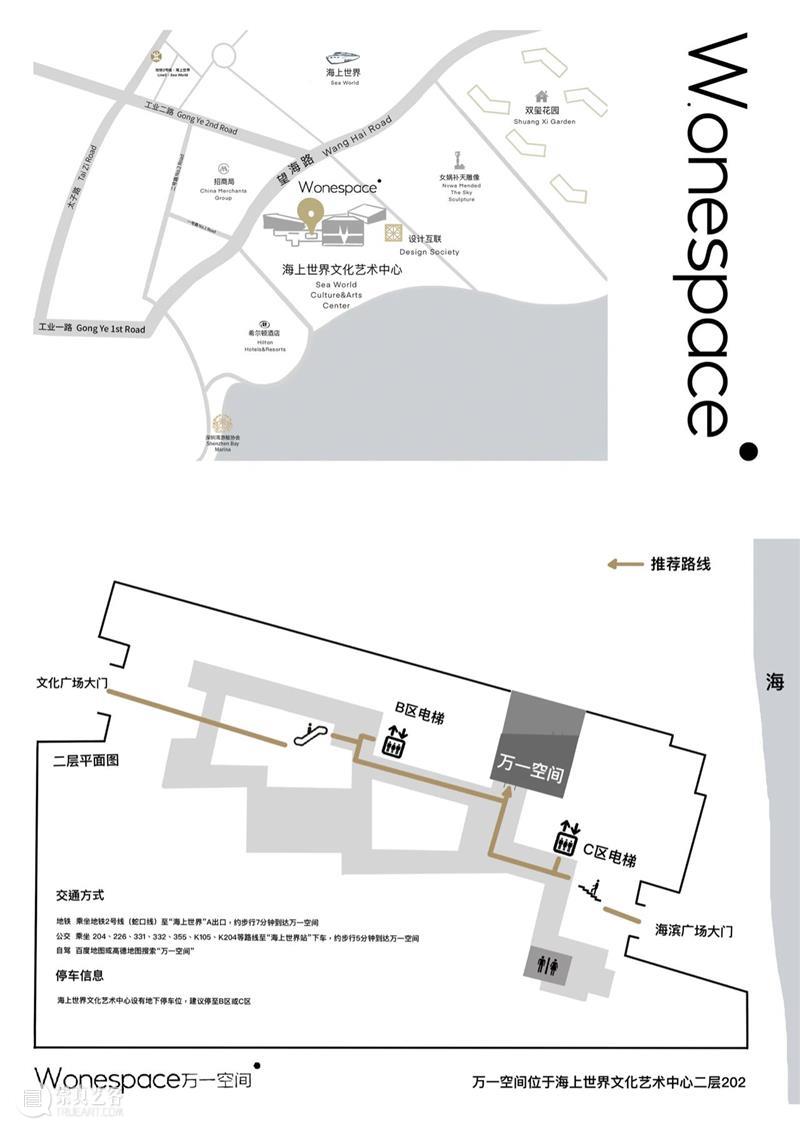

NO.202, 2nd Floor, Sea World Culture & Arts Center, Shenzhen

* Please scroll down for the English version

从多年来对首饰珠宝的收藏和研究角度出发,陈筠筠向大家介绍了古代珠宝史的演变。在苏美尔文明至埃及哈拉帕文明的历史中,生动丰富的动植物图像在黄金饰品的发展中扮演着重要角色。腓尼基人手工制作的费昂斯人面珠,则在眼睛琉璃珠的基础上以更为复杂的造型设计为佩戴者提供强大的保护力量。希腊古风时期到希腊化时期的珠宝造型记录了工匠思维从二维到三维的转变,展示了他们对于平面和立体的认知变化。

除了海上贸易带来的多样珠宝风格外,以斯基泰为主的草原民族则采用大量黄金制作动物图案。这些图案呈现出符号化的几何形状,配合着锐利的转折边缘线,形成了强烈的浮雕感。摇曳的金步摇则展示了高超的金属工艺,这些精美而轻盈的金属冠与佩戴者的动作相互呼应,在微小的晃动中展现出不同变化。借此,陈筠筠试图从小小珍宝中管窥文明变迁、商业贸易以及审美取向的变动;并从当代视角来重新审视当下对贵金属的主流审美,以及首饰与人之间的关系及界限。

一· 似与不似

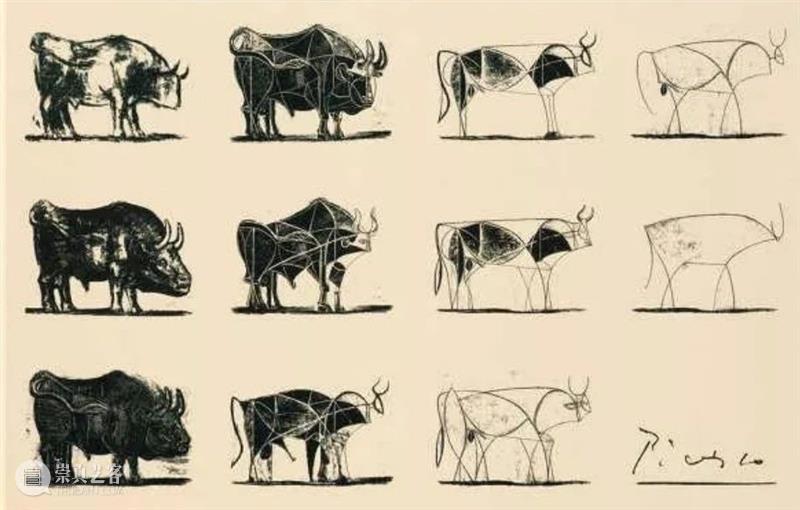

古代首饰中,陈筠筠的主要关注点是“似与不似”的关系。这种关系可以追溯到古代,人类在描绘自然物时一直寻求在“似与不似”之间找到平衡的维度。她从毕加索用公牛解读美术史的事例出发,探讨艺术家在观察和表达动物的历程【见图1】。这些从岩画到写实再到寥寥几根线的绘画步骤,传达出他追求古代岩画极简、拙朴的趣味;而人类历史长河中的众生都不约而同地表达和描摹自然。因此,从仿生开始,陈筠筠从各大文明、各类样式、材料、审美等角度逐步探讨了古代首饰演变至今的研究。

首饰与人具有紧密联结性,除了生理上佩戴后的珠饰与人体磨合下会产生一个倒角之外,在戴上首饰后,人的心理状态也会发生变化。从美国宾夕法尼亚大学考古学与人类学博物馆馆藏的几例仿生首饰上可以看到,苏美尔文明珠饰中对于青金石和黄金的搭配运用。在有限的工艺条件下,工匠们综合运用了不同形状和大小的珠子,同时通过敲击黄金来仿制公牛的造型,并将亮色点缀于长组线条之中。这些案例展示了对金属材质相对具象化表现的技巧。同时,长卷胡须公牛形象无法在真实生物中得到考证,因此推测它可能是代表某位神祇【见图2、3】。

苏美尔人获取黄金的远程贸易网络,连通了当时世界上最重要的几大文明地区,构建了以两河流域为中心,连接古埃及、古叙利亚、安纳托利亚、古伊朗、印度河谷和古代中亚的世界贸易网络,并以此连接并影响着其他地区的艺术文化发展。

埃及不像美索不达米亚,它有着清晰、易于防守的边界,此外埃及的交通大动脉——尼罗河畅通无阻,通过对人和货物的规范,统治者可通过强有力的手段进行掌控。埃及还拥有制造生活必需品和奢侈品的大量稀有金属和矿物,这些元素使得埃及人的生活可以独立于周围影响之外,因此埃及的艺术和珠宝自然带有一种保护主义特征。与同时期西亚多变的装饰风格相比,古埃及早期珠宝风格和技术发展变化相对较少。然而,没有哪一种文明能用如此众多的材料制造出形式多样的珠制品。不仅做成项链,还缀在亚麻布和纸莎草反面做成带子,缝缀在围裙和凉鞋上。在新王朝时期(公元前1650-1085年),图坦卡门国王(公元前1352年)墓中发现了大量种类繁多的珠制品,包括缀有花状珠饰的凉鞋,以及仪式所需的珠带和珠网,其中一些显示出是国王生前佩戴的物品。到了古埃及晚期(公元前1085-332年),珠制品主要用于陪葬【见图4】。

图4 一类特别的圣甲虫也是专门为死者准备的——心脏圣甲虫,一般绑在木乃伊的胸口,或者用一根链子挂在木乃伊的脖子上,用于保护死者的心脏。

图4 一类特别的圣甲虫也是专门为死者准备的——心脏圣甲虫,一般绑在木乃伊的胸口,或者用一根链子挂在木乃伊的脖子上,用于保护死者的心脏。

到了公元前一千年中期,特别是在希腊和意大利半岛,简单几何形状的类圣甲虫和雕工简略的圣甲虫逐渐成为主流。这时候的(类)圣甲虫往往装置在戒指或项坠的活动轴上,平时作为动物护身符,需要当印章用的时候可以把底面翻出来【见图6】。这类圣甲虫戒指的形制与已经流行了一千多年的金属印记戒指逐渐融合,形成了今天依然在沿用的印记镶嵌宝石。

二· 生动多样的动物

格里芬为半狮半鹫的怪兽,源自古希腊神话,随着波斯对小亚细亚和希腊半岛部分地方的征服,这一题材逐渐成为公元前5世纪到公元前4世纪波斯宫廷最受欢迎的主题之一。拥有格里芬题材的护身符是当时波斯朝廷予以最荣耀的奖赏【见图9】

三· 王权的象征

埃及第四王朝时期(公元前2613-2494年)开始流行一种宽大项圈,它通过隔珠使得多重项链得以恰如其分地悬垂,从中王国开始,这种项圈就成为服饰的一种重要特征,它以令人过目不忘的尺寸和铺张大量珍贵原料彰显出佩戴者的权力和威望【见图10】。

从最外层至最内层,项链的六根链条包括:

图11

图11四· 风格多变的造型

公元8世纪,古老中东地区的工艺美术被西班牙等其他地区引入。往往很难区分腓尼基人的产品和那些从欧洲本地人所学来的产品,但是从撒丁岛的殖民地塔洛斯(Tharros)的墓葬出土物中可以发现,那些饰物似乎是原汁原味的腓尼基人的手艺活儿。例如,一个平行式样的手镯,在叙利亚、塞浦路斯、马耳他、突尼斯和西班牙也有类似的发现。很多腓尼基人制作的珠宝是极其复杂的,有着泰艾尔阿吉尔(Tell el-'Ajul)传统的豪华效果,而其成本相对较低。另外,腓尼基对埃及护身符装饰题材的运用也较为广泛,而且往往能够保留其意义,但有时候图案纹样会被转换成形状。

腓尼基人制作、造型奇特的三维头像玻璃(琉璃)珠和挂坠,一部分来自迦太基。公元前700年,头像珠在整个地中海地区风靡一时,它们可能被当作是眼睛珠的升级版,通过整个头部而不仅仅是眼睛提供强大的保护力量。这些珠子运用缠绕或镶拼的技术,将某种易碎物作为内核,再覆上有色玻璃在窑中分层炼制而成,成型后再用尖头工具将内核顶出【见图12】。

公元前1150年后的三百年,希腊处于衰落的迈锡尼文明时期,珠宝制作相对匮乏。直到公元前850年左右,珠饰在希腊几乎不再常见。随后,希腊开始与西亚频繁接触,精美的手工金制首饰重新出现在克洛索斯、科林斯和雅典等地。尽管这些珠饰在某种程度上与早期迈锡尼风格相似,但它们并非延续了希腊传统手工艺的血脉,而是因为腓尼基工匠的迁入,使得希腊原有的设计和技术得以恢复。

大约在公元前575年至前475年之间,古希腊的珠宝饰物非常罕见,但在公元前490年以及公元前480至前479年的希波战争之后,它们变得越来越丰富多样。在这段时期,希腊曾经经历过一段黄金临时短缺的时期,这可能是导致珠宝样式变化的一个重要因素。一对狮鹫形金包铜耳饰就是一个明显的例子:这对具有螺旋形一圈半的饰物,工匠为了减少使用黄金,将打磨过的薄金片覆盖在铜合金上【见图13】。关于它的具体佩戴方式尚不明确,可能用于装饰头发,最有可能的是通过穿孔佩戴在耳朵软骨的外侧。这种佩戴方式在青铜器时代的塞浦路斯开始流行。

波斯帝国的首饰,大多源于两河流域的传统。大型胸饰、项坠、钮扣、耳环与手镯等,都是常见的饰品。纯金为上等材质,其它尚会以各类金属去镶嵌半宝或填充珐琅彩饰。而其造型,则多为两河流域传统的生活,例如狩猎、动物、异兽、国王、祭祀、战争和勇士图案。而到了大流士之时,首饰造型则开始出现变化。

或许是因为大流士喜欢埃及的饰品,所以不仅大量引进埃及图案,还邀请埃及的金匠人到首都苏萨(Susa)来制作首饰。甚至还形成了一种“波斯的装饰主题,不是波斯,而是埃及”的奇特现象。从中亚出土发现的费昂斯珠上我们能够看到明显的特征,还深受巴比伦、希腊、腓尼基、犹太、阿拉米、米底等文明的影响。可以说波斯文化是既融会了欧亚非多民族文化,又自成一体独树一帜的文明【见图14】。

古希腊珠宝的形式非常多种多样:自然主义的花环在公元前5世纪开始发扬,在公元前4世纪繁荣发展,人们在参加宴饮、宗教典礼以及死后均会佩戴。早期花冠以轻盈为主(材料若太重,佩戴者很难活动),大多将金属材料锤至极薄并塑形,利用其延展性呈现出强烈的视觉效果【见图15】

步摇,源于东汉,在南北朝时期盛行,深受宫廷贵妇喜爱,又逐渐流行于民间,成为时尚【见图16】。

公元一世纪起,阿富汗席巴尔干大月氏墓葬就埋葬有黄金王冠,日本奈良县藤之木古坟出土的鎏金铜冠看起来又与席巴尔干所出者有一脉相承之感,其装饰工艺的基础元件都是可摇动的叶片,这类摇曳在东北亚饰品设计中风靡一时,这些金饰尤其流行于王室贵族间【见图17】。

六· 首饰的当代创作

在最新的创作里,陈筠筠探讨了首饰的边界以及人与首饰的互动关系。与当今偏向厚重扎实的审美趣味相反,在古代,首饰多以轻盈、灵动的姿态契合佩戴者的身份以及活动。工匠在工艺所能到达的极限范围内以金属贴合人体及行动轨迹,达到一种人体的延展状态,并拓展其美丽。因此,此次展览中,陈筠筠围绕自然物和文明展开阐述,也试图将金属的极限状态融合于一件作品中,譬如一张纸也可以划开手指,而当贵金属极细或者极薄就会像丝绸和毛发一样柔软,像纸一样富有薄而弹性的律动。例如“孤灯与羽毛”中在天秤两端摇摆的古埃及心脏红玉髓珠和镀金的羽毛、“跳跃的珍珠”里不断晃动的银镀金片和清代念珠上的珍珠等【见图18】。

首饰既可被穿戴,也可以是一件在身上的装置作品,在一直以人类为叙述主体的探讨中,这些记录和保留着非典雅及反叛精神的物品与人类随伴相生。艺术家以知来处、知去处的态度不断拉长探索的边界,在一种动态的认知过程中创造新的叙事语言。

陈筠筠

Yunyun Chen

Yunyun Chen was born in 1985 in Hangzhou, Zhejiang, where she currently lives and works. From 2004 to 2008, she studied in the Department of Art Education at the China Academy of Art. In 2008, she was recommended for admission to the School of Public Art at the China Academy of Art, where she pursued a master's degree, focusing mainly on art education and the appreciation and collection of ancient artworks. She co-translated and published the book "A Chronicle of British Painters Over a Century" and founded the journal "Fashion Design and Management".

万一空间是由三位90后艺术从业者在深圳创立的艺术空间。其诞生于疫情席卷全球的2020年,在后疫情时代涌现对艺术与生命的全新思考。空间致力于消解当代与古代的边界,融合美学研究逻辑下的现当代与古代艺术,构建一个不同国家、时期和形式的艺术在同一语境下共容的场域。

万一空间平行时空分支????

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享