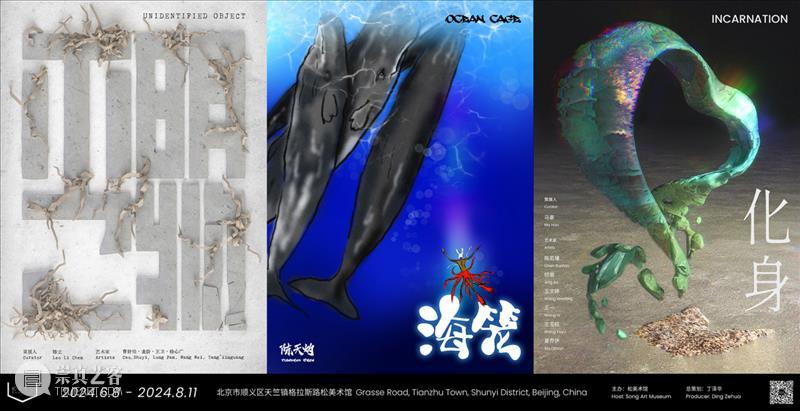

松美术馆当前正在展出由马豪策划的展览“化身”。陈若璠、经傲、王文婷、王一、王玉钰、夏乔伊六位艺术家的作品在展览“化身”中共分三个章节,借由当代寓言来讨论在历史发展的持续演变中,个体意识和感知如何在人文环境中被实体化的呈现。

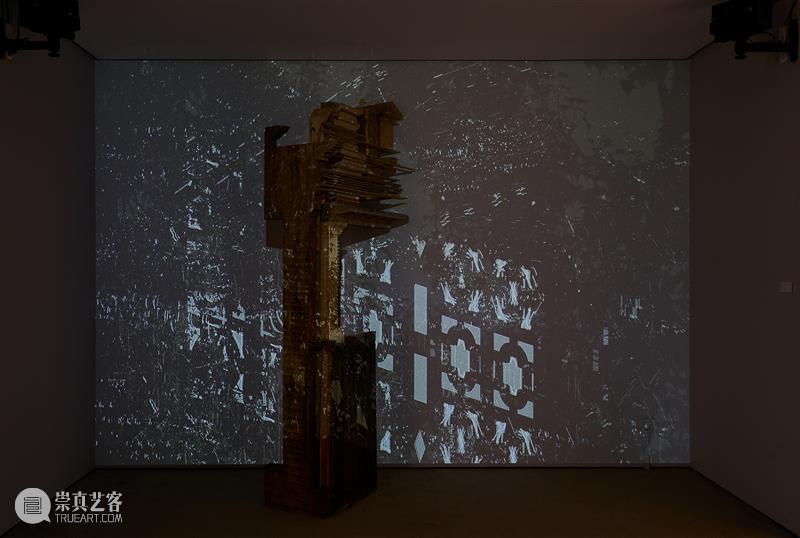

“化身”展览现场

感觉阈限与记忆变体

对谈嘉宾

陈嘉莹、马豪、陈若璠、王玉钰

对谈时间

2024年7月13日(周六)下午14:00

对谈地点

松美术馆主馆阳光房

关于对谈

“化身”字面上的意思是具身化为肉身或获得肉身。它既指“神性”或“精神”化为某种世俗形式或拟人化形式的过程,也指神或神性存在以人或动物形式显现的结果。在宗教学说中,这也意味着道成肉身。法国哲学家梅洛庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)在论及艺术创作时,还提到另一种形式的“化身”,也就是在天主教圣餐礼中运作的“圣餐变体论”(Transubstantiation)。在圣餐仪式中,信徒们食饮的面包和葡萄酒就是圣体与宝血的变体。而这仪礼所发生的空间,也可被理解为阈限空间。由此,艺术作品是艺术家转换自身而来的“面包和葡萄酒”——画家“提供他的身体”——通过将自己的身体借给世界,艺术家得以让精神化身为作品中的元素,“把世界转变成作品”。

这些论述在德勒兹乃至受其影响发展的女性主义新唯物论中得到了进一步发展。我们将以此背景出发展开与艺术家陈若璠、王玉钰的对谈。两位艺术家通过不同的路径,让世界中的客体与自我交织,以实现情感的物质转化。前者将自身感知作为转换通道,使自然物与科技物成为两面面对面的镜子,映射出影像变体——或许对她而言,这一对不确定的景象才构成了其记忆的真实。后者则是让自我肉身直面物质肉身,在编织媒介团块的过程中,生成感觉的联合体。(文/陈嘉莹)

参与方式

1. 观看抖音直播,关注账号“松美术馆”进行预约,届时进入直播间;

2. 观看视频号直播,点击下方卡片预约,届时进入直播间。

“化身”展览现场

关于对谈嘉宾

陈嘉莹

独立策展人、写作者

现为上海交通大学人文学院博士后研究员、独立策展人与写作者。2019-2023 年于华东师范大学外国哲学系攻读博士,师从姜宇辉教授,聚焦身体、新唯物论与性别形上学的前沿研究。她近来转向受女性主义与后殖民理论启发的离散美学,也关注艺术理论的在地化实践。与此同时,她也将艺术视为颠覆现有可感分治与可知框架的具体手段。2023 年间她曾于经纬艺术中心担任艺术总监。

马豪

策展人

1994年出生,策展人,艺术家,Skyline Project天际线公共艺术项目发起人。毕业于英国皇家艺术学院(Royal College of Art),于2019年取得硕士学位(MA Ceramics & Glass)。他的主要研究方向为当代雕塑在公共艺术领域内的探索。他的策展项目密切关注在地艺术家以材料实践介入场域和公众关系的讨论,以及在跨文化背景下当代手工艺理论的发展。通过对空间场域的创新实验,进行跨地域的探索,构建与公众的对话。

陈若璠

艺术家

陈若璠1996年出生于湖北,目前生活工作于上海,拥有伦敦皇家艺术学院艺术硕士学位和纽约视觉艺术学院荣誉学士学位。她的近期作品聚焦于人类情感于毫末处玄机万变的更迭和流动。在多种技术和媒介的辅助之下,她细致入微地遴选、描绘寄托情感的载体,和其间微不可察的变化。在草木、呼吸之间,人类情感的自发性在她的作品中得到天然的珍视。同时,在刻画情感对外物的贯穿和投射的过程中,她的作品反映科技与?然的联结和回响。

王玉钰

艺术家

王玉钰(1991)目前主要工作于上海。她于2016年硕士毕业于伦敦大学学院斯莱德纯艺术学院雕塑系,2014年本科毕业于伯明翰艺术与设计学院纯艺术系。

她的创作实践持续围绕身体与物体“运动”的阈限状态而展开。她感兴趣于日常身体经验中那些不断复制与堆叠的感知,如何形变并显现出景观状的规模与特征。她通过创作去寻找并捕捉在社会分工愈加精细、工业与科技愈加精进的时代之下,人类肉身所散发出的那些迷惑而混沌的气息。她擅长使用硅胶、织物、金属、有机体等材料去构建脱胎于生命体的另一具“躯壳”;不同的材质携带着不同的个体情感,企图唤起更为亲密的感知与对话。她的创作媒介以雕塑为核心,并同时去连接其他 (装置、行为、绘画、影像等)。

王玉钰近期的实践关注城市中与人类存在共生关系的生命体,如昆虫、寄生植物、爬行动物等。通过这些,她试图探索大自然掩藏在人类文明秩序背后的能量是如何被动员的。

“化身”展览现场

SONGART

加入会员

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享